Восстановительное лечение женщин после операций на органах брюшной полости и малого таза

Автор: Ибрагимова М.Д.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 7 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Для предотвращения многих осложнений и повышения эффективности оперативного лечения важно своевременное подключение реабилитационного комплекса. Одним из важнейших принципов современной реабилитологии является раннее применение физиотерапевтических процедур, обладающих противовоспалительным, обезболивающим действием. Раннее начало реабилитации способствует к профилактике после операционных осложнений и улучшает микроциркуляции и регенерации послеоперационных ран.

Физиотерапия, ранняя реабилитация, профилактика, восстановительное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14128337

IDR: 14128337 | УДК: 617.55+618.1 | DOI: 10.33619/2414-2948/92/33

Текст научной статьи Восстановительное лечение женщин после операций на органах брюшной полости и малого таза

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 617.55+618.1

Любое хирургическое вмешательство — серьезный стресс для организма. Даже если его проводил высококлассный специалист, и все прошло успешно. Очень важно после операции помочь организму восстановиться.

Однако реабилитационной потенциал органов и систем в отдаленном восстановительном периоде ниже, чем в раннем [1]. Поэтому одной из основных тенденций реабилитации является использование на раннем восстановительном (стационарном) этапе [2]. Восстановительное лечение может потребовать времени. Иногда начало восстановительного процесса может быть болезненным и тяжелым, так как поврежденная область ослаблена и от самого повреждения, и от операции.

Имеется ряд работ по применению физиотерапевтических процедур в ранний восстановительный период после мозгового инсульта, кардиохирургических, абдоминальных, гинекологических операций, после травм [3]. В последние десятилетия появились эффективные портативные аппараты, которые можно использовать у постели больного на ранних этапах реабилитации, в том числе в стационарах хирургического профиля в первые дни после операции. Применяются физиопроцедуры, которые не являются нагрузочными, но обладают обезболивающим, регенераторным, противовоспалительным эффектом, способствуют нормализации функций и тонуса сосудов [4].

При лапаротомических операциях частым осложнением является послеоперационный парез кишечника (ППК). Патогенетической основой развития осложнений является тяжесть основного заболевания, наличие фоновых заболеваний, операционный стресс, действие наркоза, функциональная недостаточность оперированного органа и системы, особенно при элективных операциях [5].

Оценка эффективности хирургического лечения гастроэнтерологических и гинекологических больных в раннем восстановительном периоде не проста. Продолжается поиск достоверных методов исследования моторной функции кишечника, модифицируются известные методы [6].

Цель работы: Научное обоснование реабилитационного комплекса для раннего восстановительного лечения женщин после лапаратомических операций на органах брюшной полости и малого таза, оценка его эффективности по сравнению с общепринятым лечением.

Материал исследования

Исследованы 85 женщин, перенесших лапаратомические операции в гинекологическом отделении Национального хирургического центра и в городском перинатальном центре города Бишкека.

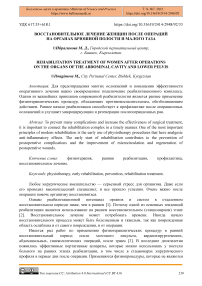

Возраст женщин был от 16 до 63 лет. Вес колебался от 40 до 95 кг. Причинами для лапаратомических операций были миомы матки больших размеров, кисты яичников, пиосальпинкс, внематочная беременность, кишечная непроходимость, вентральные грыжи, прерывание беременности при патологии матки и плода (Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура патологии при лапаротомических операциях у женщин

В исследование включены лапаротомии длиной разреза более 8 см, чаще всего нижнесрединная, по методу Джоэл-Кохена, по методу Пфанненштилю.

Методом случайной выборки больные были распределены на 2 рандомизированные, сопоставимые по возрасту, массе тела, тяжести заболевания группы, схожему распределению патологии. Основную группу составили 53 женщины получившие, предлагаемый реабилитационный комплекс 1 (подгруппа А — 32 больных) или реабилитационный комплекс 2 (подгруппа Б — 21 больная), включающий дополнительно к первому лазерное облучение послеоперационного шва. Во вторую подгруппу Б были отобраны женщины с избыточной массой тела. Критериями отбора в подгруппу Б были: избыточный вес, превышающий возрастную норму более чем 10%, индекс массы тела (ИМТ) более 30 кг/м2, толщина кожной складки на животе более 3 см.

Группа сравнения (n — 32 женщины) была также подразделена на 2 подгруппы: А — с нормальным весом (n – 20) и Б — с избыточной массой тела (n - 12).

При наборе обследуемых групп больных учитывались следующие критерии исключения: больные с перитонитом; онкологические больные; старше 65 лет; субкомпенсированные фоновые психоневрологические и соматические заболевания;

В группе Б кроме того причинами для исключения был отказ от участия в исследовании и плохая переносимость первых физиопроцедур, выражающаяся в появлении резкой слабости, головокружения, тошноты, появлении или усилении болей в области операционного поля, чрезмерное урежение или учащение ЧСС, падение или повышение АД.

Реабилитационный комплекс включал, кроме ухода за операционной раной, режимом и диетой, аналогичными группе сравнения: лазерное облучение операционной раны аппаратом, воздействие низкоинтенсивными импульсными электростатическими полями, рефлексотерапия электромагнитными полями крайне высокой частоты. Использованы портативные физиотерапевтические приборы «Хивамат – 200», «Никель-1», которыми можно проводить физиопроцедуры у постели больного в палате интенсивной терапии, перевязочной или в обычной палате. Порядок реабилитационного комплекса был следующим:

-

1. Медикаментозная терапия: обезболивающие, седативные препараты, противовоспалительные по мере необходимости; поддерживающая терапия фоновых заболеваний, симптоматическая терапия.

-

2. Ежедневно, начиная со второго дня после операции, в утреннее время при перевязке проводили 5 минутное облучение операционного поля магнито-инфракрасным лазерным терапевтическим аппаратом «МИЛТА-Ф-8-01» с мощностью 50 мВт, длительность импульса лазерного излучения 150 нс, частота повторения лазерных импульсов 80 Гц. Курс — 10 процедур.

-

3. Затем спустя 1-1,5 часа проводили массаж передней и боковых поверхностей брюшной стенки низкоинтенсивными импульсными электростатическими полями от аппарата «Хивамат – 200» с частотой 100 Гц в течение 15 минут специальными перчатками. Массаж начинали на отдаленных полях, постепенно приближаясь к операционной ране. В первые три дня до операционных швов не доходили, заканчивая массаж отступя 2 см, на 4 и 5 день перчатки мягко накладывали на операционные швы. Курс — 10 процедур.

-

4. В послеобеденное время проводили рефлексотерапию электромагнитными полями крайне высокой частоты длиной волны 7,1 мм от аппарата «Никель-1» по 8 биологически активным точкам: 120(V-22), 123(V-25), 258(GI-4), 314(Е-36), 179(VС-12), 183(VC-8), 197(R-16), 250(МС-6), 314(Е-36). Курс — 10 процедур.

-

5. Режим: 1, 2 день — постельный, 3-7 — полупостельный. Прогулки по палате с 3 дня.

-

6. Диетическое питание: 1 день — парентеральное питание. 2 день обильное питье: компот, кефир, молочно-зерновые напитки, парентеральное питание. С 3 дня — бульон, сухарики, каши, затем 5 разовое питание: легкоперевариваемая не острая пища — каши, мясо курицы, картофельное пюре и др.

Методы исследования

Оценивалось субъективное и объективное состояние больных до операции (только плановые), на следующий день после операции, и в последующие дни после 1, 3 и 10 процедуры. Для оценки состояния больных и эффективности реабилитации использованы следующие методики: субъективная оценка — ощущение вздутия живота, затруднение при отхождении газов и стула, тошноту, рвоту и т.д., объективная оценка — стандартное клиниколабораторное исследование , — абдоменометрия: определение окружности живота, расстояния от пупка до верхней наружной ости подвздошных костей, расстояния от пупка до реберной дуги (точки среднеключичной линии), определение толщины кожной складки (ТКС) на животе, спине, бедре, плече.

Для оценки моторной функции ЖКТ используются следующие параметры звука: частота среднеамплитудных звуков в минуту, частота низкомплитудных звуков в герцах, продолжительность низкоапмплитудных звуков в микросекундах, пиковая амплитуда (ПА) и средняя амплитуда (СА) в децибелах при входе на компьютер (условная величина, зависящая от параметров усилителя).

Качество жизни (КЖ) оценивалось по общему опроснику здоровья Medical Outcomes Study — Short Form (MOS SF-36), адаптированному к русскоязычным и кыргызско язычным респондентам и позволяющему оценить физический и психосоциальный компоненты КЖ в баллах (от 0 до 100). Чем выше значение показателя шкалы, тем лучше КЖ.

Опрос проводился при поступлении и выписке из стационара, а также спустя 1 год после операции.

Результаты исследования

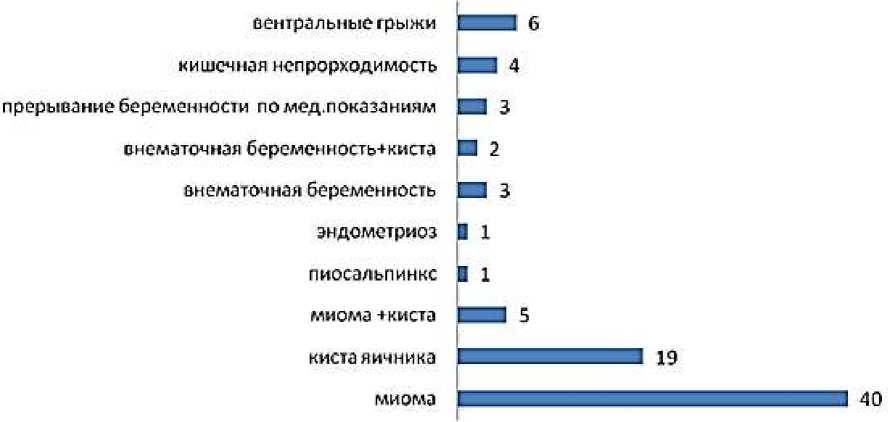

Биоэмпедансный анализ состава тела показал достоверно более высокие показатели индекса массы тела, жировой массы, нормированной по росту, внеклеточной жидкости у пациенток группы Б. Наоборот доля активной клеточной массы, доля скелетно-мышечной массы, удельного основного обмена у женщин с избыточной массой тела была ниже, чем в группе с нормальным питанием. Таким образом инструментальное исследование подтвердила, что выделенные группы А и Б являются отдельными кластерами, которые могут требовать особые подходы в их реабилитации. На первые сутки после операции состояние больных соответствовало тяжести проведенной операции. От процедур пациентки не отказывались. Анкетирование больных проведено только перед плановыми операциями, поэтому для получения статистически достаточного ряда показатели КЖ до операции не разделялись по группам, а взяты суммарно. Перед операцией больные оценивали свое здоровье как катастрофическое, все показатели КЖ были ниже критического уровня 60%, Р<0,001 (Рисунок 2).

Больные в последние 4 недели и дни отмечали резкое снижение физических (ФА до 52,6 баллов, РФ до 49,3 баллов, 03 до 44,7 баллов), социальных (СА до 56,0 баллов), эмоциональных (РЭ до 43,6 баллов, СС до 48,2 баллов) и психических (ПЗ до 52) составляющих своего здоровья. Они в большинстве своем были ограниченны в физической активности из-за болей, оцениваемых в 41,1 балла. Пациенты были пассивны в общении, психически подавлены, испытывали резкое беспокойство и страх. При выписке показатели качества жизни достоверно выросли в как в основной, так и контрольной группе по сравнению с предоперационным периодом на 15-45% (Р<0,05).

На 3 и 5 сутки жалобы на боли в животе и нарушения моторной функции снижались, но более выраженная положительная динамика была в основной группе. Так на третьи сутки жалобы на вздутие живота и на боли в животе в основной группе были у 18,8% прооперированных, а в группе сравнения у 26,5%. На пятые сутки вздутие живота отмечалось у 6,3% и 16,7% соответственно. Также в основной группе на 5 сутки достоверно реже жаловались на боли в животе — 10,4%, тогда как в группе сравнения — 22,2% (р<0,05). На 10 сутки (после выписки исследования проведены в поликлинике или на дому) в основной группе сравнения прооперированные жалоб практически (97,9%) не предъявляли. В то же время в группе сравнения у 13,9 прооперированных оставались жалобы на определенные неприятные ощущения.

Рисунок 2. Показатели качества жизни у больных контрольной группы при поступлении и выписке

Компьютерная ФЭГ выявила на 1е сутки после операций на органах брюшной полости в обеих группах зарегистрировано достоверное увеличение частоты и амплитуды звуковых сигналов по сравнению с дооперационным периодом на 12-15% (р <0,05). Однако контрольной величины показатели ПА, СА, Д и частоты. На 3 сутки у больных группы А изменения ФЭГ были более разнообразными. У 7 больных клинически отмечались признаки пареза кишечника, показатели ФЭГ у них опустились ниже исходного уровня. У части больных показатели ФЭГ были более высокими, нежели на 1 сутки после операции. В среднем сдвиг показателей ФЭГ оказался даже большим чем 1 сутки после операции. У некоторых больных имелся невыраженный парез кишечника, не проявляющийся клинически.

У больных группы Б, получавших в ранний послеоперационный период курс воздействий электромагнитными полями крайне высокой частоты и импульсными электростатическими низкочастотными полями, отмечены достоверные позитивные сдвиги ФЭГ. На 3 сутки частота и амплитуда перистальтических волн выросла более чем 30%, достоверно отличаясь от исходных показателей, тогда как в группе А были отмечены достоверно более низкие показатели. На 10 сутки в группе Б показатели ФЭГ были на 12-

20% выше контрольного уровня, достоверно отличаясь от группы сравнения (р<0,05).

Спустя год признаки спаечной болезни отмечены у 3 больных основной группы и 7 больных группы сравнения. Послеоперационная грыжа образовалась у 3 больных (группа сравнения). Визуально послеоперационные рубцы в основном были мягкими, не выступающими над поверхностью брюшной стенки. Однако у 3 больных группы Б, не получавших физиопроцедуры в ранний восстановительный период, позднее образовались грубые плотные рубцы, возвышающиеся над поверхностью кожи. Боли в животе через год после операции отмечались у 5% больных основной группы и 17% больных группы сравнения. Такая же разница характерна для болезненности при пальпации органов брюшной полости (у 13% основной группы и у 23% группы сравнения).

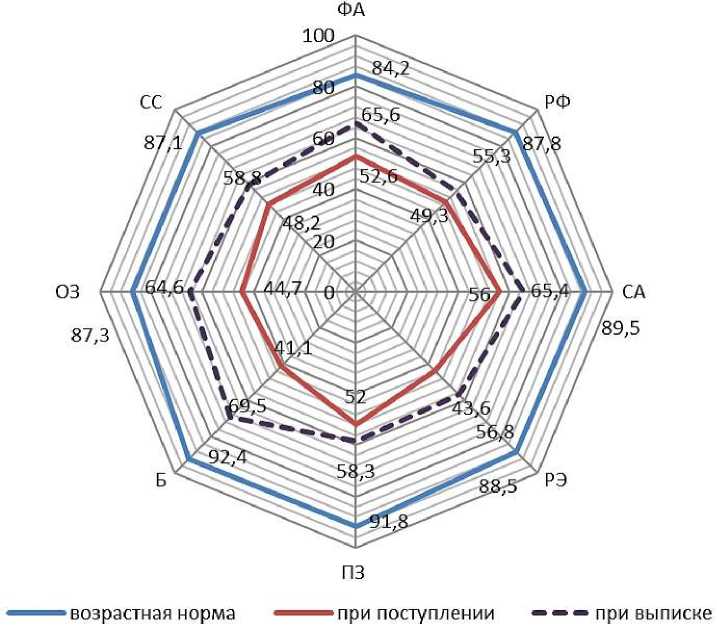

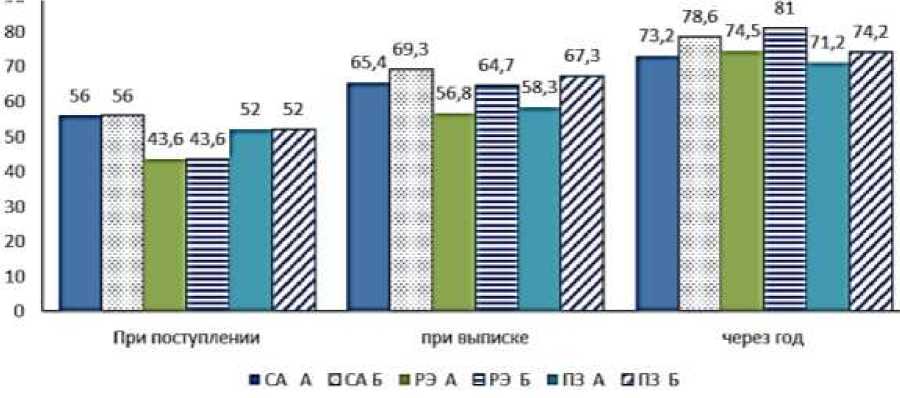

При сравнении показателей КЖ в группе Б, получавших физиопроцедуры в ранний восстановительный период, и группе сравнения (группа А) по всем показателям КЖ выявлена тенденция к лучшей динамике при использовании разработанного реабилитационного комплекса. Однако статистически достоверным было различие только показателей РЭ и ПЗ (Р<0,05). Пациенты, получавшие физиопроцедуры, чувствовали себя более спокойными, были более общительными. Спустя год признаки спаечной болезни отмечены у 2 больных основной группы и 4 больных группы сравнения. Визуально послеоперационные рубцы в основном были мягкими, не выступающими над поверхностью брюшной стенки. Однако у 3 больных контрольной группы, не получавших физиопроцедуры в ранний восстановительный период, позднее образовались грубые плотные рубцы, возвышающиеся над поверхностью кожи. Боли в животе через год после операции отмечались у 4% больных основной группы и 16% больных группы сравнения. Такая же разница отмечалась при пальпации органов брюшной полости (у 14% основной группы и у 23% группы сравнения). Все показатели качество жизни через год после проведенной операции достоверно улучшилось по сравнению с таковыми при выписке (Р<0,05), хотя возрастной нормы не достигали. При сравнении показателей качества жизни у больных основной группы, получавших разработанный реабилитационный комплекс, все составляющие КЖ были более высокими, нежели у больных контрольной группы. Если рассматривать составляющие КЖ раздельно, то физические составляющие (Рисунок 3) в основной группе почти достигли возрастной нормы.

Рисунок 3. Динамика физических параметров качества жизни у больных основной и контрольной группы в ранний и поздний восстановительный период (звездочка здесь и далее -критерий различий с контрольной группой р<0,005)

В контрольной группе спустя год после операции все показатели физических составляющих не нормализовалась, сдвиги составлял от -20,7% до -11,2%, от возрастной нормы, причем показатель РФ был также достоверно ниже, чем в основной группе, что доказывает эффективность проведенного раннего восстановительного лечения.

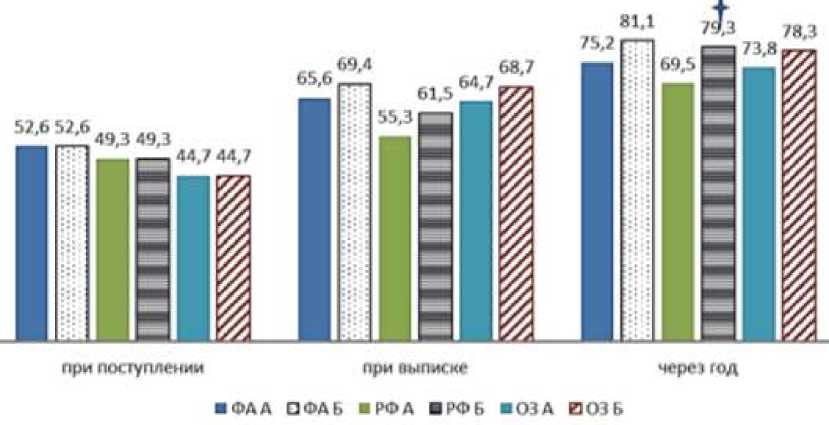

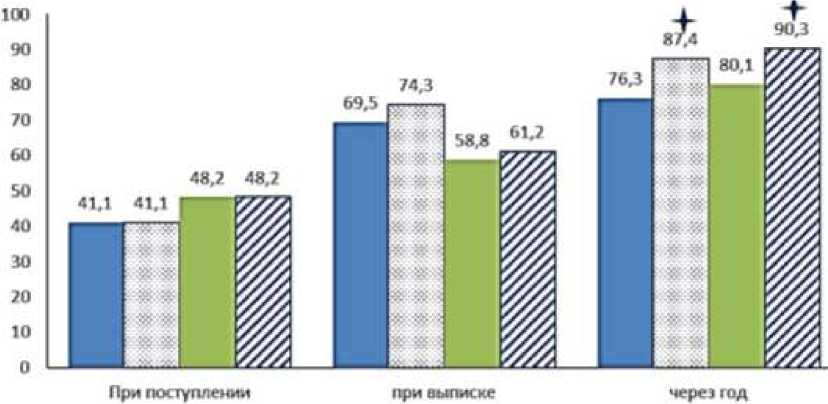

Показатели социальных, эмоциональных и психических составляющих КЖ также выросли за год в обоих группах, однако в основной группе более значительно (Рисунок 4). При этом показатель ПЗ не отличался от возрастной нормы, а показатель социальной активности был ниже в группе А на -16,3%, а в группе Б на -13,0%.

Показатель РЭ также был ниже возрастной нормы в группе А на -20,2%, а в группе Б на -14,5%. Различие между группой А и Б не достоверно, Р>0,05. Следует обратить внимания, что при выписке различие между показателями РЭ и ПЗ в основной и контрольной группой было достоверным, Р<0,05. По всей видимости, тогда имел место плацебо эффект, больные эмоционально и психически более позитивно прореагировали на дополнительную заботу.

Рисунок 4. Динамика социальных, эмоциональных и психических составляющих КЖ у больных основной и контрольной группы в ранний и поздний восстановительный период

То, что не все физические, социальные, психические и эмоциональные составляющие КЖ через год после операции пришли в норму, можно объяснить тем, проведенные у больных резекционные операции (гистерэктомия, удаление яичников и маточных труб) требуют вторичной профилактики, некоторых ограничений в диете и режиме, что ограничивают их физические, социальные, сексуальные и эмоциональные запросы. Это естественно. В то же время надо отметить значительных рост этих показателей по сравнению с исходным уровнем при поступлении в стационар.

При исследовании качества жизни выявлены также различия в оценке больными болевого синдрома и сравнения самочувствия с предыдущим годом (Рисунок 5). Так в основной группе показатель Б не только пришел к возрастной норме, но и несколько превысил ее (на +1,3%, р>0,05), достоверно отличаясь, от контрольной группы (-10,4%). Это очень важный момент, так как боль не только показатель не полного выздоровления, но и причины новых психических и соматических заболеваний. За год произошел существенный рост показателя СС, и это естественно вытекает из сущности самого показателя, в то же время надо отметить, что в основной группе он вырос более существенно (разница 6,7%).

■ БА ОБЬ ЯССА ПСС Б

Рисунок 5. Динамика болевого синдрома и оценки состояния в сравнении с предыдущем годом у больных основной и контрольной группы в ранний и поздний восстановительный период.

Заключение

У женщин с повышенной массой тела отмечается не только значительное утолщение подкожно-жировой клетчатки на животе, спине, бедрах и плече, но также выявлено более высокие показатели индекса массы тела, жировой массы, нормированной по росту, внеклеточной жидкости, нежели в группе сравнения. Наоборот доля активной клеточной массы, доля скелетно-мышечной массы, удельного основного обмена у женщин с избыточной массой тела была ниже, чем в группе с нормальным питанием. Исходное фоноэнтерографическое исследование у женщин с повышенной массой тела выявило достоверное снижение показателей АП и АС, что свидетельствует об ослаблении моторной функции кишечника и необходимости дополнительных вмешательств в ранний восстановительный период.

После лапаратомических операций у значительной части больных с разной степенью выраженности наблюдаются изменения моторной функции кишечника. Снижение показателей ФЭГ наиболее выражено на 2 день послеоперационного периода. Компьютерная обработка фоноэнтерограмм позволяет оценивать эти изменения количественно и своевременно.

Для профилактики послеоперационного пареза кишечника и стимуляции регенераторных процессов в операционной ране возможно в ранний восстановительный период применять щадящие физиотерапевтические процедуры с учетом патофизиологических и саногенетических механизмов их лечебного действия, отпускаемых портативными аппаратами у постели больного или в перевязочной без дополнительной транспортировки больного.

Низкоинтенсивное магнито-лазерное облучение постоперационных швов и близлежащих полей оказывает противовоспалительный эффект, способствует уменьшению отека, улучшению микроциркуляции и регенерации кожи и подлежащих тканей, заживлению раны первичным натяжением, и более раннему снятию швов.

Массаж брюшной стенки с использованием импульсного низкочастотного электростатического поля при курсовом применении уменьшает симптомы пареза кишечника: вздутие, боли в животе, стимулирует перистальтику кишечника, отхождение газов и опорожнение кишечники. КВЧ-пунктура по биологически активным точкам, воздействующим на кишечник, снижает боли в животе, нормализует перистальтику кишечника.

Применение в раннем восстановительном периоде после абдоминальных операций разработанного реабилитационного комплекса позволило в основной группе сократит сроки заживлении раны и пребывания в стационаре в среднем на 1,6 дня, улучшить физические, эмоциональные и психические составляющие качества жизни пациентов как при выписке, так и в отдаленном восстановительном периоде.

Список литературы Восстановительное лечение женщин после операций на органах брюшной полости и малого таза

- Разумов А. Н., Бобровницкий И. П., Василенко А. М. Учебник по восстановительной медицине. М.: Восстановительная медицина, 2009. 640 с.

- Ибрагимова М. Д., Уметалиева Д. Ю., Белов Г. В., Атабаев И. Н. Особенности течения восстановительного периода у женщин с повышенной массой тела после лапаратомических операций на органах малого таза // Медицина Кыргызстана. 2017. №3. С. 44-47.

- Бобровницкий И. П., Фесюн А. Д., Яковлев М. Ю. Восстановительная медицина как научное направление системы санаторно-курортного лечения // Вестник Медицинского института непрерывного образования. 2022. №2. С. 28-33.

- Массажная система Hivamat-200 фирмы Физиомед. Основное применение: дренажная терапия, спортивная физиотерапия, лечение заболеваний дыхательных путей и другое. Минск, 1999. 12 с.

- Пономаренко Г. Н., Силантьева Е. С., Кондрина Е. Ф. Физиотерапия в репродуктивной гинекологии. СПб: ВМА, 2008. 192 с.

- Banz V. M., Jakob S. M., Inderbitzin D. Improving outcome after major surgery: pathophysiological considerations // Anesthesia & Analgesia. 2011. V. 112. №5. P. 1147-1155.