Восстановление Fe3+ накопительными культурами из донных отложений содовых озер Забайкалья

Автор: Захарюк А.Г., Козырева Л.П., Намсараев Б.Б.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Микробиология

Статья в выпуске: 3, 2007 года.

Бесплатный доступ

Микробные процессы восстановления железа могут протекать в щелочных средах (донные отложения содовых озер). Эта цель подтверждается высоким содержанием Fe3 '- восстановительных бактерий в отложениях и восстановлением аморфного Fe3' культурами обогащения из донных проб Забайкальских содовых озер.

Короткий адрес: https://sciup.org/148183706

IDR: 148183706

Текст научной статьи Восстановление Fe3+ накопительными культурами из донных отложений содовых озер Забайкалья

Microbial processes of iron reduction can proceed in alkaline environments (bottom sediments of soda lakes). This purpose prove to be true by a high abundance ofFe3' - reduction bacteria in the sediments and reduction of amorphous Fe3' by enrichment cultures from bottom samples of Transbaikalia soda lakes.

Железоредукция представляет собой один из наиболее энергетически выгодных процессов, в ходе которого бактерии способны осуществлять полную деструкцию органического вещества (Заварзина, 2001). Микроорганизмы, способные диссимиляционно восстанавливать Fe3*, т.е. использовать различные соединения окисного железа в качестве единственных или вспомогательных акцепторов электронов в процессах энергетического метаболизма, широко представлены в морских и пресных донных осадках, разнообразной термальной окружающей среде, включая горячие источники, гидротермы, а также в затопленных почвах (Lovley,1991). Эти бактерии участвуют в круговороте железа, углерода и других химических элементов в природе.

Железоредукторы представляют интерес и с биотехнологической точки зрения, так как для нескольких представителей этой физиологической группы микроорганизмов показана способность к восстановлению токсичных металлов и радионуклидов. Несмотря на то, что анаэробный цикл и процессы железоредукции - одна из наиболее интенсивно разрабатываемых в настоящее время областей микробиологии и биогеохимии, данные о распространении и выделении железо-восстанавливающих бактерий из щелочной окружающей среды, в том числе и из содовых озер мира, практически отсутствуют.

Цель настоящей работы - выявление микробного процесса восстановления железа в условиях содовых озер и накопительными культурами, полученными из проб донных осадков содовых озер Забайкалья.

Объекты «методы

Выявлеш. з микробного восстановления Fe3+ проводили в пробах донных осадков содовых озер Бурятии - Соленом, Белом, Нухэ-Нур, Алгинском и озер Агинского Бурятского автономного округа - Хилганте и Горбунке. Отбор проб донных отложений проводили в стерильные флаконы. Физико-химические параметры озер определяли стандартными методами. В полевых условиях для определения температуры использовали сенсорный термометр Prima (Сингапур), pH - портативный pH-метр (рНер2, Португалия) и кондуктометр TDS-4 (Сингапур) для определения минерализации. Концентрации карбонатов, гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов определены общепринятыми методами (Алекин, 1973) (табл.1).

Учет численности железоредуцирующих бактерий в природных пробах проводили методом предельных десятикратных разведений на жидкой бессульфатной минеральной среде без дополнительных восстановителей (Заварзин и др., 1996), содержащей 90 мМ аморфного Fe " и смесь возможных доноров электронов - пептона, сахарозы, лактата в суммарной концентрации 5%. pH среды доводили карбонат- бикарбонатным буфером в соответствии с pH озер.

Работа выполнена при поддержке грантов Президиума РАИ «Происхождение и эволюция биосферы». Президиума СО РАН Ns 24, УрО и СО РАН «Микробные сообщества экстремальных экосистем» и Минобразования науки РНП. 2.1.1.4566.

Таблица 1

Физико-химическая характеристика содовых озер, мг/ дм3

|

Объект |

pH |

М, г/л |

сг |

SO/’ |

нсо3- |

со/- |

S-" |

|

|

Соленое |

9.9 |

5.6 |

199,72 |

376,56 |

2171,60 |

720 |

3,78 |

0,0032 |

|

Нухэ-Нур |

9.84 |

5.7 |

137,7 |

575.92 |

4758 |

3900 |

1,22 |

0,0023 |

|

Алгинское |

8.68 |

50.0 |

34,43 |

25694 |

3050 |

3000 |

Н.О. |

0,0006 |

|

Белое |

8.7 |

1.8-2.6 |

335,5- 1076 |

477,75- 520,63 |

106,7- 762,5 |

54,0-180,0 |

н,о. |

НО, |

|

Хилганта1 |

9.5 |

40.0 |

16700 |

13600 |

11600 |

330 |

Н,0 |

н*о |

|

Горбунка |

8.7 |

41.3-8.4 |

3.56* |

6424 |

0.92* |

0.42* |

н*о |

Примечание: - в момент отбора проб озеро пересохло, приведены данные за 1996 г.

*- приведены данные за 1996 г.

Среду перед посевом кипятили для удаления растворенного кислорода. Посевы проводили во флаконы, наполненные средой до верху. Инкубировали посевы при 30°С. Параллельно ставили химический контроль. О восстановлении железа судили по появлению синего окрашивания или осадка феррицианида железа (3) в реакции с красной кровяной солью (Шапиро, Шапиро, 1971). Количественное определение ионов Fe1+ и Fe2+ проводили роданидным методом (Резников, Мулиновская, Соколов, 1970).

Результаты и обсуждение

Пробы донных отложений озер Хилганта, Горбунка, Соленое, Белое, Нухэ-Нур и Алгинское, отобранные в полевой период 2005-2006 гг были засеяны методом десятикратных разведений. Через две недели инкубирования в исследуемых пробах наблюдалось развитие железоредуцирующих бактерий, сопровождающееся восстановлением осадка аморфного Fe3+,

Численность железовосстанавливающих бактерий в донных осадках исследуемых озер варьировала в значительных пределах (табл.2). Наибольшая численность отмечена в осадках озера Хилганта - 10 млн. кл/см3, наименьшая - выявлена в осадках оз. Алгинское (1000 кл/см).

Из последних разведений, где обнаруживали ионы Fe2+, в результате последовательных трехкратных пересевов были получены накопительные культуры железо-восстанавливающих бактерий. Микроскопические исследования выявили в них палочки, отличающиеся размером, подвижностью и спорообразованием, одиночные или объединенные в цепочки. Часто клетки были агрегированы с осадком железа. Споровые клетки в большом количестве присутствовали в накопительных культурах озер Соленое, Горбунка и Хилганта. Для проверки возможного их участия в процессе восстановления железа засеянные флаконы прогревали при температуре 80°С в течение 10 минут для удаления вегетативных клеток. Инкубирование прогретых (споровых) и непрогретых (первичных) накопительных культур в течение месяца выявило наличие процесса железоредукции, подтвержденное качественной реакцией и количественным определением ионов Fe"+ (табл.З).

Таблица 2

Численность железовосстанавливающих бактерий в донных осадках содово-соленых озер Забайкалья

|

Озеро |

Численность, тыс. кл/см’ |

|

|

2005 г |

2006 г |

|

|

Хилганта, осадки Хилганта, мат Хилганта, соль/ил |

10000 |

100 10000 |

|

Нухэ-Нур |

too |

- |

|

Белое |

100 |

- |

|

Соленое |

1000 |

- |

|

Горбунка |

1000 |

1000 |

|

Алгинское |

• |

1 |

Примечание: «-»- не определено

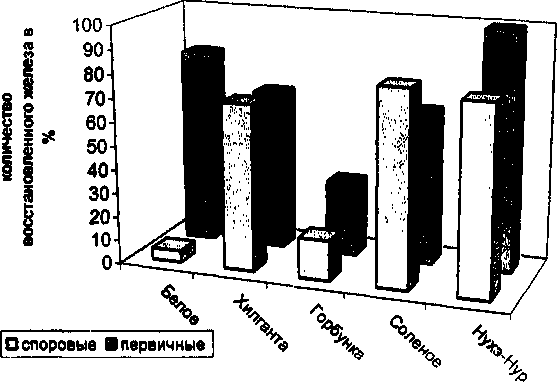

Восстановление железа активно протекало при внесении в среду пептона - высокое процентное содержание Fe2" было отмечено для споровых культур озер Нухэ-Нур, Соленое, Хилганта. Немного слабее восстанавливали железо первичные накопительные культуры озер Соле- ное и Хилганта. Накопительная культура оз. Нухэ-Нур восстанавливала аморфное железо до 100% (табл.3, рис.1).

Невысокие значения восстановленного железа выявлено в накопительных культурах, выращенных на среде с сахарозой. Так, споровые культуры из озера Белое восстанавливали железо только на 9%. В то же время на среде с лактатом споровая культура оз. Белое за 1 месяц восстанавливала до 91% аморфного железа. По-видимому, разница в восстановлении аморфного железа споровыми и первичными накопительными культурами на средах с различными донорами электронов и источниками углерода вызвана разнообразием бактерий, участвующих в этом процессе и использующих преимущественно тот или иной донор.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в щелочных условиях содовых озер Забайкалья численность микроорганизмов, способных к железоредукции, достаточно высока. Показана активная роль спорообразующих бактерий в восстановлении железа. Полученные накопительные культуры железоредукторов активно осуществляли процесс микробного восстановления железа со всеми вышеуказанными донорами электронов.

. Таблица 3

Количество восстановленного железа в первичных и споровых накопительных культурах зожелевосстанавливающих бактерий (в % от общего содержания железа)

Рис. I. Количество Fez+ в первичных и споровых накопительных культурах железо-восстанавливающих бактерий с использованием пептона в качестве донора электронов,

Список литературы Восстановление Fe3+ накопительными культурами из донных отложений содовых озер Забайкалья

- Алекин О.А.,Семенов А.Д., Скопинцев Б.А. Руководство по химическому анализу вод суши. -Л: Гидрометеоиздат, 1973.-269 с.

- Заварзина Г.А.. Биогеохимические факторы преобразований соединений железа в восстановительной обстановке: автореф. канд. биол. Наук. -М, 2001.

- Заварзин Г.А., Жилина Т.Н., Пикута Е.В. Вторичные анаэробы в галоалкалофильных сообществах озер Тувы//Микробиология. -1996. -Т.65. -№4. -С. 546 -553.

- Lovley D.R. Dissimilatory Fe(III) and Mn (IV) reduction. Microbiol. Rev. -1991.-V. -55. P. 259-287.

- Резников А.А., Мулиновская Е.П., Соколов И.Ю. Методы анализа природных вод. 3-е изд. -М.: Недра, 1970.

- Шапиро С.А., Шапиро М.А. Аналитическая химия. 2-е изд., перераб.-М.: Высшая школа, 1971.