Восстановление изображения в нейтронной радиографии

Автор: Сидорова Ольга Викторовна, Светов Леонид Андреевич, Зейналов Шакир Самедович

Журнал: Сетевое научное издание «Системный анализ в науке и образовании» @journal-sanse

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе обсуждаются теоретические и практические основы нейтронной радиографии, изучаются вопросы применения позиционно-чувствительной двойной ионизационной камеры в качестве альтернативного детектора частиц, а также возможности алгоритмов и программного обеспечения, разработанных авторами для накопления и анализа экспериментальных данных.

Нейтрон, рассеяние, нейтронная радиография, камера-обскура, изображение, аналогово-цифровой преобразователь, триггер, прерывание

Короткий адрес: https://sciup.org/14122624

IDR: 14122624

Текст научной статьи Восстановление изображения в нейтронной радиографии

Метод нейтронной радиографии получил широкое распространение благодаря ряду важных преимуществ перед другими методами неразрушающего анализа (например, рентгеновская радиография) структуры конденсированных сред. В связи высокой проникающей способностью нейтронов он применим для получения радиографических снимков массивных объектов. Высокая чувствительность метода к легким элементам позволяет эффективно исследовать биологические объекты (медицина, биология, палеонтология). Благодаря нелинейной зависимости сечения взаимодействия тепловых нейтронов от атомного номера, метод может более успешно, чем рентгеновская радиография, использоваться для анализа сплавов или геологических объектов с близкими атомными номерами компонентов.

Общие теоретические сведения

Нейтрон – одна из фундаментальных частиц, обладающая уникальными свойствами, делающими его хорошим инструментом для интроскопии. Так как нейтрон не имеет заряда, он взаимодействует главным образом с ядром и обладает высокой проникающей способностью, позволяющей исследовать внутреннюю структуру объекта, не оказывая при этом значительного разрушающего воздействия на этот объект. Другое фундаментальное свойство нейтрона связано с тем, что его масса mn = 1.6749 x 10 27 кг , благодаря чему длина волны де Бройля для нейтрона в диапазоне энергий близких к энергиям возбуждения атомов в твердом теле при комнатной температуре сравнима с межатомными расстояниями веществ в конденсированном состоянии. Длина волны де Бройля для нейтрона, выраженная в нанометрах, определяется следующей формулой:

h 395.6

л =---=---- нм ,

Mnv V где h = 6.6261x10 34 Дж • с - постоянная Планка, а V - скорость нейтрона в м/с. Кинетическая энергия нейтрона выражается следующим образом:

E = -n— = 5.227 x 10 - 6 vг мЭв .

Как правило, нейтроны получают либо в процессе деления ядер в исследовательских ядерных реакторах, либо в различных ядерных реакциях на пучках ускорителей частиц. Источники, производящие нейтроны в реакциях деления тяжелых ядер мишени высокоэнергичными протонами или альфа-частицами ( p , n ) , ( a , n ) называются ( spallation ) спалейшн-источниками. В реакции фотоделения ( у , f ) гамма-кванты рождаются пучком электронов в процессе торможения в веществе мишени из урана или другого тяжелого металла. Однако, все указанные выше источники нейтронов обладают жестким энергетическим спектром (слишком малой длиной волны), и их неэффективно использовать для исследования рассеяния или радиографии конденсированного состояния вещества. Для смягчения спектра нейтронов (увеличения длины волны) применяются замедлители (например, водород или водородосодержащие вещества), в которых, в результате многократного рассеяния, нейтроны приводятся в тепловое равновесие с атомами замедлителя. Варьируя температуру замедлителя можно смещать максимум спектра в сторону наиболее оптимальных для заданного эксперимента длин волн нейтронов.

Электронный журнал «Системный анализ в науке и образовании»

Взаимодействие нейтронов с материей

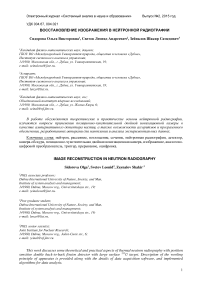

Взаимодействие нейтронов с веществом аналогично оптической микроскопии, где пучок света пропускается через прозрачный образец, а изображение формируется на фотопленке или с помощью иного светочувствительного сенсора. При этом на участках фотопленки, подвергнувшихся более интенсивному облучению можно наблюдать более сильные изменения оптических свойств материала. Проходя сквозь вещество пучок нейтронов ослабляется в результате поглощения или рассеяния нейтронов на ядрах атомов среды (см. рис. 1).

Рис. 1. Ослабление пучка нейтронов после прохождения через мишень

В рамках классической механики нейтрон рассматривают в виде точечной частицы, взаимодействующей с одинаковыми сферическими атомами с радиусом r . Предполагая радиус нейтрона пренебрежимо малым, ослабление пучка нейтронов, проходящего перпендикулярно слою толщиной x , можно выразить с помощью следующей формулы:

I ( x ) = I exp ( - n E x ) ,

где I ( x ) - исходный поток нейтронов, а I ( x ) - поток нейтронов, прошедших через мишень толщину мишени, выраженную в 1/ см 2 . Сечение Е - есть сумма поперечных сечений всех атомов составляющих мишень, который складывается из сечений отдельных частиц, ее составляющих, и имеющих площадь О = n r 2 . В нейтронной физике величину О называют микроскопическим сечением взаимодействия нейтрона с данным ядром, а величина 2 называется макроскопическим сечением взаимодействия пучка нейтронов, проходящих через площадь тела с поперечным сечением 1 см2. Для реальных объектов, состоящих из множества элементов и изотопов, это сечение складывается из суммы сечений различных материалов, входящих в состав этих объектов и равно

S, , , = У n о = У^. .

total j j j

Здесь суммирование ведется по всем изотопам объекта. Тогда выходной поток нейтронов будет выражаться так:

I ( x ) = Itexp (-E total X ) .

Взаимодействие нейтронов с ядрами происходит по законам квантовой механики, а не классической физики, однако размеры макроскопических сечений удобно рассматривать в классической терминологии и выражать в барнах (1 бн = 10-24см2). Поскольку среднее межатомное расстояние составляет 0.25нм , а поперечное сечение ядра составляет ~ 1 бн , то отношение межатомного расстояния к эффективному радиусу сечения составляет ~ 44000 . Это означает, что для нейтрона остается большая вероятность пройти широкое пространство между центрами ядер без взаимодействия. Таким образом, нейтрон обладает высокой проникающей способностью для большинства веществ.

Существует два основных вида взаимодействия нейтрона с ядром - рассеяние и поглощение. Общее сечение взаимодействия, ст, , обычно выражают через соответствующую сумму:

CT t = CT s + Ст а , (б)

где cts и ст есть сечения рассеяния и поглощения соответственно. Поскольку взаимодействие нейтрона происходит с ядрами, то величина сечения рассеяния нелинейно изменяется в соответствии с периодической таблицей и зависит не только от элемента, но и от конкретного его изотопа. Следует отметить, что волновые свойства проявляются тем больше, чем ближе величина длины волны де Бройля для нейтрона к характерным размерам физических объектов, с которыми взаимодействует нейтрон. Например, при взаимодействии с веществом в конденсированном состоянии характерным расстоянием является межатомное расстояние. Если длина волны много меньше межатомного расстояния, то вероятность взаимодействия нейтрона более чем с единичным атомом мала, и нейтрон ведет себя как точечная частица. В этом случае взаимодействие нейтрона с веществом достаточно точно описывается законами классической механикой. Однако, при увеличении длины волны до размеров межатомных расстояний, необходимо учитывать волновые свойства и описание взаимодействия уже проводится в рамках квантовой механики. Таким образом, сечение взаимодействия нейтронов имеет сложную зависимость от энергии нейтронов.

Полное сечение, как правило, считают постоянным для эпитепловых ( 0.025 - 0.4 эВ ), тепловых ( ~ 0.025 эВ ) и холодных и ультрахолодных ( 0.0 — 0.025 эВ ) нейтронов. В силу наличия у нейтрона волновых свойств следует рассматривать когерентное и некогерентное рассеяние. При рассеянии вол на препятствии необходимо рассматривать соотношения между фазами исходной и рассеянной волны. Если указанные фазы связаны между собой, то говорят о когерентном рассеянии. Рассеяние, в котором фаза рассеянной волны имеет хаотично распределенное значение относительно фазы исходной волны, называется некогерентным. Для первой категории характерна интерференционная природа. Волны нейтронов, рассеиваемые отдельными ядрами вещества, собираются вместе образуя интерференционный рисунок, зависящий от разности фаз исходной и рассеянной волны, зависящей от расположения атомов в веществе. При некогерентном рассеянии нейтроны рассеиваются на отдельных атомах среды независимо и в результате усреднения по фазам исходной и рассеянной волны получается нулевая разность, приводящая к простой сумме сечений рассеяний от отдельных частиц. Некогерентное рассеяние случается, когда рассеивающее вещество не имеет упорядоченной структуры. Таким образом, сечение рассеяния нейтронов есть сумма сечений некогерентного рассеяния от ядер рассеивающего вещества и сечения когерентного рассеяния.

Процесс формирования изображений нейтронными волнами

Следует отметить замечательную аналогию между физическим описанием прохождения нейтронных и световых волн в конденсированных средах. Так же как световые волны нейтронные волны могут отражаться, рассеиваться, поглощаться в зависимости от физических свойств среды. Таким образом, с точки зрения получения изображений с помощью нейтронных волн можно пользоваться полной аналогией с оптикой. Для этого необходимы устройства, аналогичные оптическим линзам и сенсорам. Прекрасным оптическим прибором является фотокамера, которая формирует изображение на светочувствительном элементе путем преобразования световых волн в изображения. Пользуясь оптической аналогией можно было бы использовать нейтронные линзы и сенсоры для формирования изображений. Самым простым оптическим инструментом формирования изображений является камера-обскура. Изображение в такой камере формируется на экране с помощью отверстия, расположенного на определенном расстоянии между объектом и его изображением. Формирование изображения в такой камере описывается хорошо известными законами геометрической оптики. Поэтому первая попытка создания нейтронных изображений связана с реализацией камеры-обскуры для нейтронных волн.

Камера-обскура для нейтронных волн принципиально не отличается от оптической. В ней тепловые нейтроны от источника просвечивают объект, который способен рассеивать и поглощать нейтроны. Между источником и сенсором располагается диафрагма, формирующая изображение на поверхности сенсора. Диафрагма представляет собой отверстие в поглощающем нейтроны материале, через которое они могут беспрепятственно проходить и попадать на поверхность сенсора. В качестве сенсора используется устройство, изготовленное из специального материала, взаимодействующего с нейтронами. В результате такого взаимодействия создается сигнал, положение которого на поверхности сенсора может быть измерено с определенной точностью. В настоящее время в качестве сенсоров широко используются сцинтилляционные детекторы, преобразующие захват нейтрона в точке взаимодействия в световую вспышку. Поверхность такого сенсора просматривается цифровой камерой, преобразующей вспышки света в электрический заряд накапливаемый в ПЗС матрице. Информация с ПЗС матрицы периодически передается в ПК, управляющей сбором данных и формированием изображений в виде прямоугольной матрицы M * N , в каждой ячейке которой хранится информация об интенсивностях и координатах точек изображения. Основными недостатками указанной методики формирования изображений является невысокая разрешающая способность ( 0.2 — 0.3 мм ). Малое быстродействие ПЗС матрицы также является основным препятствием для получения информации об энергии нейтронов, пропорциональной цвету изображения.

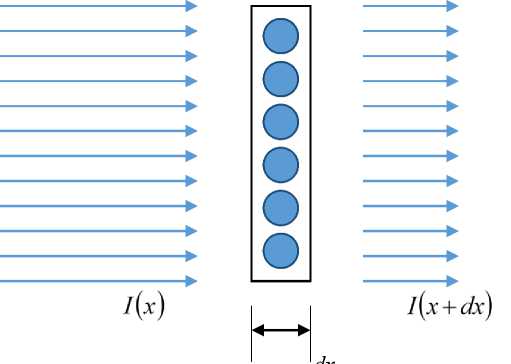

Перспективной альтернативой сцинтилляционного детектора может стать позиционночувствительная двойная ионизационная камера (ПЧДИК) - детектор осколков деления. Такая камера (см. рис. 2) подробно описана в работе [1] и, в отличие от сцинтилляционного детектора, позволяет непосредственное определение координат точки взаимодействия нейтрона в детекторе. Детектор представляет собой комбинацию двух ионизационных камер с общим катодом.

Рис. 2. Схематический чертеж ПЧДИК

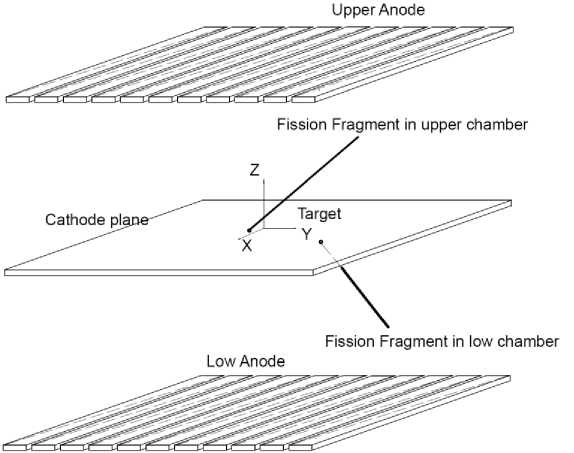

Рис. 3. Блок-схема системы сбора данных с ПЧДИК

Мишень камеры смонтирована на катоде и представляет собой тонкий однородный слой 235 U , нанесенного на обе поверхности тонкой алюминиевой фольги в виде круга диаметром 150 мм . При захвате теплового нейтрона в верхнем слое мишени один из осколков деления попадает в объем камеры верхней камеры и вызовет электрический импульс на катоде и аноде верхней камеры. Катодный импульс возникает практически одновременно с моментом захвата нейтрона и служит для запуска системы сбора данных. Анод камеры состоит из 32 электрически изолированных сегментов и как было показано в работе [2]. Импульсы с этих сегментов могут быть использованы для определения координат точки захвата нейтрона с высокой точностью ( 0.05 = 0.1 мкм ).

Программное обеспечение для сбора экспериментальных данных

Интенсивность импульса нейтронов прямо пропорциональна плотности объекта исследования в месте его прохождения через этот объект. Весь спектр таких импульсов формирует целостное изображение объекта. Для сбора импульсов требуется многоканальные АЦП и специальное ПО.

В установке, предназначенной для проведения испытаний ПЧДИК, нами был использован 32канальный АЦП CAEN DT5740. Для сбора экспериментальных данных был создан прототип ПО, основанный на программе АЦП CAEN WaveDump 3.6.3 (поставляется вместе с АЦП). Программа написана на языке C в среде разработки Visual Studio 2013.

На данном этапе разработки программа способна выполнять следующие функции:

-

- подключаться к АЦП CAENDT 5740 через USB ;

-

- конфигурировать АЦП через настроечный файл;

-

- собирать данные с АЦП по программному триггеру и, параллельно с этим, сохранять их в едином формате в хранилище;

-

- вести журнал работы.

Испытания текущей версии программы происходит на специальном стенде.

Электронный журнал «Системный анализ в науке и образовании» Выпуск №2, 2015 год

Настройки программы

Основные параметры настройки программы представлены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры настройки программы

|

Имя параметра |

Значение по умолчанию |

Описание |

|

MAX_NUM_EVENTS_BLT |

1 |

Параметр устанавливает максимальное количество событий, передаваемое за один такт. |

|

DC_OFFSET |

0 |

Параметр задает сдвиг полного диапазона измерений ( FSR — full scale range ). Допустимые значение лежат в диапазоне [-50.0; 50.0]. Величина -50.0 соответствует полностью отрицательному диапазону [- FSR ; 0], 0.0 — диапазону [- FSR /2; + FSR /2], а 50.0 — полностью положительному диапазону [0; + FSR ]. |

|

USE_INTERRUPT |

0 |

Параметр включает/отключает режим прерываний. Во включенном состоянии АЦП способен прерывать процесс чтения. Прерывания случаются либо при накоплении определенного числа событий, либо по таймауту. Значение 0 отключает режим прерываний. Значение в диапазоне [1; 1023] указывают количество событий, после накопления которых случится прерывание. |

|

POST_TRIGGER |

20 |

Параметр устанавливает размер пост-триггера в процентах от общей длины записи события. |

|

EXTERNAL_TRIGGER |

ACQUISITI ON_ONLY |

Параметр задает режим использования внешнего триггера. Режим acquisition_only : входящий триггер обозначает единичное событие на всех каналах. Режим acquisition_and_trgout : аналогичен acquisition_ONLY . При этом внешний триггер также передается на порт TRG-OUT (или GPO для настольных и NIM версий АЦП). Режим disabled : внешний триггер не используется. |

|

EVENTS_IN_FILE |

100 |

Параметр устанавливает количество событий, которое будет сохранено в 1 файл с данными. |

|

RECORD_LENGTH |

512 |

Параметр устанавливает количество сэмплов в одном событии. Реальное количество сэмплов может отличаться от кого, что задано в настройках. АЦП самостоятельно подбирает оптимальную для него величину. |

|

OUTPUT_FILE_FORMAT |

ASC II |

Параметр определяет формат выходных файлов с данными. Формат может быть либо текстовым ( ASCII ), либо бинарным ( BINARY ). |

|

GROUP_TRG_ENABLE_MASK |

0 xFF |

Параметр включает каналы определенной группы по маске. Установленные биты задают триггер соответствующим каналам в группе из 8 каналов. Значение 0xFF задает триггер для всех каналов в группе. |

Формат файла с данными

В процессе работы программа сохраняет оцифрованные данные на диск. Структура хранилища этих данных представляет каталог с именем вида data__2015-04-26__14-19-00 , где дата и время соответствуют времени запуска программы. Внутрь этого каталога программа складывает файлы с самими данными. Каждый такой файл имеет имя вида 2015-04-26__14-19-02.867__100 , где указанное время обозначает момент его создания, а число, стоящее в конце – количество записанных в него событий.

Структура выходных файлов состоит из пар блоков (заголовок и данные). Каждая пара соответствует одному событию. Количество событий в одном файле определяется параметром EVENTS_IN_FILE .

Элементы заголовка представлены в таблице 2.

Таблица 2. Заголовок файла с данными

|

Элемент заголовка |

Описание |

|

Record Length |

Количество сэмплов в блоке с данными |

|

Board ID |

Идентификатор АЦП |

|

Pattern |

Шаблон данных |

|

Channels |

Количество каналов |

|

Event Number |

Номер события |

|

Trigger Time Stamp |

Временной идентификатор события |

Блок с данными содержит сэмплы одного события, собранные со всех каналов АЦП.

Формат текстового файла

Когда параметр OUTPUT_FILE_FORMAT имеет значение ASC II, выходные данные записываются в текстовые файлы (см. табл. 3).

Таблица 3. Пример текстового файла с данными

|

Record Length: 513 Board ID: 31 Pattern: 0x0000 Channels: 32 Event Number: 0 Trigger Time Stamp: 26969298 |

Заголовок |

|

2098 1555 ... 2039 2098 1554 ... 2040 2098 1555 ... 2039 2098 1554 ... 2039 2098 1555 ... 2039 2099 1555 ... 2039 2098 1555 ... 2040 2098 1555 ... 2040 2098 1555 ... 2039 2098 1554 ... 2039 ... ... ... ... |

Данные по всем каналам (одна колонка соответствует одному каналу) |

|

Record Length: 513 BoardID: 31 Pattern: 0x0000 Channels: 32 Event Number: 1 Trigger Time Stamp: 46008050 |

Заголовок |

|

2098 1555 ... 2040 2098 1554 ... 2040 2098 1555 ... 2039 2098 1554 ... 2039 2098 1555 ... 2039 2099 2223 ... 2039 2098 2521 ... 2038 2098 2550 ... 2039 2098 2554 ... 2039 2098 2556 ... 2039 ... ... ... ... |

Данные по всем каналам (одна колонка соответствует одному каналу) |

|

... |

|

|

Record Length: 513 BoardID: 31 Pattern: 0x0000 Channels: 32 Event Number: 99 Trigger Time Stamp: 95176300 |

Заголовок |

|

2098 2556 ... 2039 2098 2556 ... 2039 2098 2056 ... 2040 2098 2057 ... 2039 2098 2057 ... 2040 2098 2057 ... 2039 2099 2556 ... 2039 2098 2057 ... 2039 2097 2057 ... 2039 2098 2057 ... 2038 ... ... ... ... |

Данные по всем каналам (одна колонка соответствует одному каналу) |

В качестве разделителя сэмплов по каналам используется знак табуляции.

Формат бинарного файла

Когда параметр OUTPUT_FILE_FORMAT имеет значение BINARY , выходные данные записываются в бинарные файлы (см. табл. 2.4). Каждый элемент заголовка занимает 4 байта. Каждый

Nbit

l =

N

, где bit – битность АЦП. Поскольку

сэмпл блока данных занимает количество байт модель АЦП CAEN DT5740 12-битная, то на 1 сэмпл отводится 2 байта. В блоке данных сэмплы идут в следующем порядке: сэмпл0/канал0 (s0c0), сэмпл0/канал1 (s0c1), ..., сэмпл0/каналN (s0cN), сэмпл1/канал0 (s1c0), сэмпл1/канал1 (s1c1), ..., сэмпл1/каналN (s1cN), ..., сэмплR/канал0 (sRc0), сэмплR/канал1 (sRc1), ..., сэмплR/каналN (sRcN).

Таблица 4. Пример бинарного файла с данными

|

Record Length 513 |

Board ID 241 |

Pattern 0 |

Channels 32 |

Event Number 0 |

Time Stamp 154944752 |

||||||

|

01 02 |

00 00 |

1F 00 |

00 00 |

00 00 |

00 00 |

20 00 |

00 00 |

00 00 |

00 00 |

F0 44 |

3C 09 |

|

s0c0 2105 |

s0c1 1545 |

... |

s0c31 2040 |

s1c0 2105 |

s1c1 1560 |

... |

s1c31 2047 |

... |

s512c0 2114 |

... |

s512c31 2041 |

|

39 08 |

09 06 |

1 |

F8 07 |

39 08 |

18 06 |

1 |

FF 07 |

1 |

42 08 |

1 |

F9 07 |

|

Record Length 513 |

Board ID 241 |

Pattern 0 |

Channels 32 |

Event Number 1 |

Time Stamp 174863774 |

||||||

|

01 02 |

00 00 |

1F 00 |

00 00 |

00 00 |

00 00 |

20 00 |

00 00 |

01 00 |

00 00 |

9E 35 |

6C 0A |

|

s0c0 2113 |

s0c1 1559 |

... |

s0c31 2047 |

s1c0 2113 |

s1c1 1559 |

... |

s1c31 2046 |

... |

s512c0 2112 |

... |

s512c31 2046 |

|

41 08 |

17 06 |

1 |

FF 07 |

41 08 |

17 06 |

1 |

FE 07 |

1 |

40 08 |

1 |

FE 07 |

|

... |

|||||||||||

|

Record Length 513 |

Board ID 241 |

Pattern 0 |

Channels 32 |

Event Number 99 |

Time Stamp 3953616528 |

||||||

|

01 02 |

00 00 |

1F 00 |

00 00 |

00 00 |

00 00 |

20 00 |

00 00 |

63 00 |

00 00 |

90 66 |

A7 EB |

|

s0c0 2114 |

s0c1 1559 |

... |

s0c31 2039 |

s1c0 2113 |

s1c1 1560 |

... |

s1c31 2037 |

... |

s512c0 2114 |

... |

s512c31 2041 |

|

42 08 |

17 06 |

1 |

F7 07 |

41 08 |

18 06 |

1 |

F5 07 |

1 |

42 08 |

1 |

F9 07 |

Дальнейшее развитие программы

В будущих версиях программы планируется провести ряд модернизаций. Среди них:

-

- обеспечение возможности работы при подключении через оптический кабель с использованием прерываний;

-

- поддержка использования внешнего триггера;

-

- анализ собираемых данных с целью формирования на их основе графических изображений.

Список литературы Восстановление изображения в нейтронной радиографии

- Zeynalova O., Nazarenko M., Hambsch F.-J., Oberstedt S., A New Design of Fission Detector for Prompt Fission Neutron Investigation // AIP Conf. Proc. 2012, 1487, 405.

- Zeynalova O., Nazarenko M., Hambsch F.-J., Oberstedt S., Digital pulse processing ionization chamber pulses // XX International Seminar on Interaction of Neutrons with Nuclear - Dubna: JINR, 2012. E3-2012-30. - Pp. 82-88.

- CAEN, Mod. DT5740 32 Channel 12bit - 65MS/s Digitizer Technical Information Manual, Revision 10, 2013.

- CAEN, DT5740 Registers Description, Revision 10, 2013.

- CAEN, WaveDump QuickStart Guide, Revision 3, 2012.

- CAEN, CAENDigitizer Library. Library of functions for CAEN Digitizers high level management, Revision 9. 2014.