Восстановление опорной функции нижних конечностей у детей с послеожоговыми рубцовыми деформациями тыла стопы после хирургического лечения

Автор: Никитюк И.Е., Никитин М.С., Кононова Е.Л., Афоничев К.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 4 (60), 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведенный анализ плантографических характеристик у детей с односторонним ожогом тыла стопы выявил нарушение опорной функции пораженной стопы и снижение рессорной функции (ригидность поперечного и продольных сводов) обеих стоп. После хирургического лечения у пациентов наблюдались восстановление опорной функции пораженной стопы и тенденция к нормализации опорной стратегии сводчатого аппарата стоп как пораженной, так и интактной сторон, что свидетельствует о признаках восстановления их рессорной функции.

Ожоги, стопа, компьютерная плантография, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/142222508

IDR: 142222508 | УДК: 617.586-089-053.2:617-001.

Текст научной статьи Восстановление опорной функции нижних конечностей у детей с послеожоговыми рубцовыми деформациями тыла стопы после хирургического лечения

Ожоги стоп у детей являются одной из наиболее частых локализаций, достигая по данным некоторых авторов, 52 % [8].

Несмотря на многочисленные методы лечения при ожогах тыла стопы в острой фазе, ожоговые рубцы и контрактуры не всегда удается предотвратить [11]. Доля деформаций стопы составляет от 5 до 7 % по отношению ко всем послеожоговым деформациям [1], что приводит к нарушению функции стопы и инвалидизации ребенка [7].

Количественная оценка нарушения опор-ности пораженной конечности чрезвычайно важна в процессе ортопедического лечения и реабилитации ожогового больного. Известно, что существенным элементом в оценке отклонений в состоянии опорно-двигательного ап- парата является морфофункциональная диагностика состояния стоп [9]. Так как важнейшей конструктивной особенностью стопы человека является ее сводчатое строение [3], исследование параметров сводов дает представление о нагрузочных подошвенных характеристиках и о локомоторной функции опорнодвигательного аппарата у пациентов с поражением нижних конечностей [10].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценить опороспособность нижних конечностей у детей с односторонними после-ожоговыми рубцовыми деформациями тыла стопы до и после реконструктивного лечения на основе изучения плантографических характеристик.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для диагностики опороспособности нижних конечностей использовали метод компьютерной плантографии, который позволяет регистрировать линейные параметры нагрузочного контура стопы и выявлять распределение подошвенной нагрузки по ее отделам. Исследование проводили на программно-аппаратном комплексе «Подоскан» (ООО НМФ «МБН», Россия), усовершенствовав методику определения плантографических характеристик стоп [5].

Для оценки функционирования стоп в динамике использовали биомеханические те- сты с различной весовой нагрузкой на стопу: нагрузка половиной веса тела на каждую стопу (плантография двуопорная) и весом всего тела на каждую стопу (плантография одноопорная).

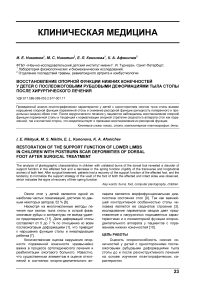

Плантографические характеристики стоп были определены у 18 пациентов в возрасте от 5 до 16 лет [средний возраст (9,1 ± 0,87) лет] с послеожоговыми рубцовыми деформациями тыла стопы. Для сравнения были определены нормативные значения плантографических характеристик у 12 здоровых детей той же возрастной группы (рис. 1).

а б

Рис. 1. Идентификационные точки плантограмм здорового ребёнка Б., 12 лет: а – плантограмма при двуопорной нагрузке;

б – плантограмма левой стопы при одноопорной нагрузке;

в – плантограмма правой стопы при одноопорной нагрузке

в

На плантограммах расставляли идентификационные точки и соединяли их линиями для расчета индексов опоры стоп: переднего, t = KE/BC, медиального, m = GS/GO, срединного, s = PW/PO и латерального, l = MN/HO.

Описательный статистический анализ данных проводили с использованием программы Microsoft Excel.

Для исследования линейной взаимосвязи между сводами стопы применяли корреляционный анализ с помощью компьютерных программ SPSS 12.0 и Statgraphics Centurion 16.2 с использованием коэффициента Спирмена r s . Корреляция считалась сильной при r s ≥ 0,7, средней – при 0,3 < r s < 0,7, слабой – при r s ≤ 0,3 [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

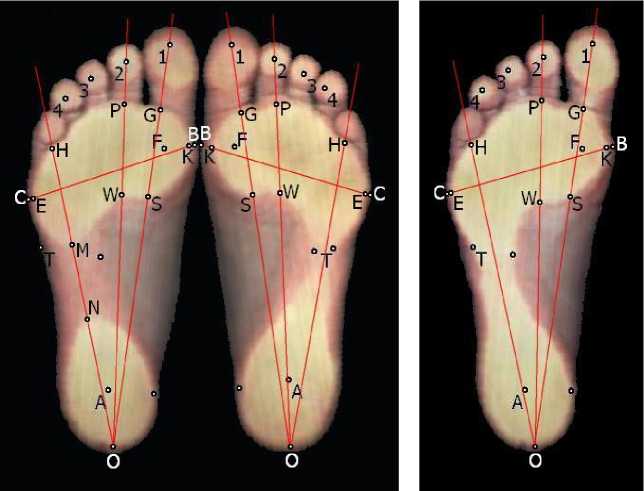

При поступлении в стационар у 13 (72,2 %) больных с односторонним ожогом тыла стопы при плантографии выявлена ее гипоплазия, уменьшение длины пораженной стопы по сравнению со здоровой стороной составило от 1 до 5 % [в среднем (4,3 ± 0,75) %]. Дефицит опор-ности пальцев стопы на стороне поражения наблюдался у 11 (61,1 %) пациентов, составляя от 1 до 5 пальцев на стопу: в среднем (2,4 ± 0,37) пальцев на стопу (рис. 2 а). Такой дефект вызывает значительные нарушения биомеханики стопы, так как пальцы выполняют функцию временных подпорок при балансировке тела, особенно во время ходьбы [4].

а б в

Рис. 2. Плантограммы стоп пациентки М., 6 лет с односторонним ожогом тыла левой стопы: а – до операции (отсутствует опорность I–V пальцев левой стопы, гипоплазия стопы);

б – через 2 года после операции (восстановилась опорность I–V пальцев левой стопы;

в – через 3 года после операции (уменьшилось отставание в росте левой стопы)

Анализ индексов опоры показал следующее: у здоровых детей при переходе от двуопорной к одноопорной нагрузке происходило значимое изменение индексов опоры: увеличение t, m, s при уменьшении индекса l, что свидетельствует об эластичности структур нормальной стопы. У пациентов с односторонним ожогом стопы наблюдалась иная картина: при двуопорной плантографии было выявлено достоверное снижение, по сравнению со здоровыми детьми, средних величин передних индексов опоры t и тенденция к нарастанию индекса l, что было характерно как для интактной, так и пораженной стороны. Однако на стороне поражения отклонения в указанных индексах были более выраженные, что указывает на ригидность поперечного и наружного продольного сводов обеих стоп у пациентов, соответственно, на нарушение их рессорной функции, в большей степени – на пораженной стопе.

При одноопорной плантографии у ожоговых больных, в отличие от здоровых детей, показатели большинства индексов опоры контралатеральных стоп значимо отличались от нормы, что свидетельствует о двустороннем нарушении рессорной функции поперечного и продольных сводов стоп у пациентов с односторонним ожогом стопы и указывает на функциональную несостоятельность соответствующих сводов стоп (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная оценка плантографических характеристик стоп здоровых детей и пациентов с послеожоговой рубцовой деформацией тыла стопы до и после лечения

|

Категория детей (стопы) |

Плантографические индексы (× 10-2) |

|||||||||

|

Двуопорная плантография (M ± m) |

Одноопорная плантография (M ± m) |

|||||||||

|

t |

m |

s |

l |

t |

m |

s |

l |

|||

|

Здоровые (n = 24) |

93,6 ± 0,5 |

21,8 ± 0,32 |

24,0 ±0,38 |

13,3 ± 2,45 |

96,2 ± 0,34* |

25,2 ± 0,3* |

26,3 ± 0,39* |

1,7 ± 1,19* |

||

|

6 >s к X Ф 05 05 О s x x co ¥ =r $ ¥ о ^- |

о d |

{88,9 ± 0,73} |

23,4 ± 0,77 |

24,7 ± 1,05 |

17,3 ± 4,59 |

{88,1 ± 1,09} |

{22,9 ± 0,66} |

24,0 ± 1,01 |

{13,9 ± 3,42} |

|

|

о 05 ф 5 И q Q. c о 2 ’S В- 5 о m § § £ ’5 Ь X 03 05 0) О q =г Ю 1- EZ CL |

2 & 11 7 1- с ^ О - |

ф 5 О с |

{88,7 ± 0,79} |

22,7 ± 0,68 |

23,5 ± 1,11 |

16,7 ± 5,19 |

{89,8 ± 1,28} |

{21,7 ± 0,35} |

24,3 ± 0,96 |

10,8 ± 3,41 |

|

СК 05 X 05 ^> X х 00 Ф о - Ес & Ь S EZ |

О d |

{82,5 ± 4,05} |

20,8 ± 2,12 |

21,0 ± 2,21 |

24,0 ± 5,07 |

{86,5 ± 1,50} |

23,0 ± 1,53 |

{22,8 ± 1,33} |

{19,3 ± 4,84} |

|

|

ф 5 О |

{78,3 ± 4,92} |

19,6 ± 1,08 |

22,1 ± 1,32 |

26,2 ± 6,13 |

{86,8 ± 1,48} |

{20,4 ± 1,74} |

{22,4 ± 1,28} |

{21,8 ± 4,83} |

||

*Достоверно изменяющиеся показатели одноопорной плантографии по сравнению с аналогичными показателями двуопорной с достоверностью не менее р < 0,05;

{} показатели, отличающиеся от аналогичных в норме с достоверностью не менее р < 0,05.

Проведенный корреляционный анализ плантографических индексов позволил изучить линейную взаимозависимость медиального и срединного индексов опоры m и s , а также их связь с передним индексом опоры t (табл. 2).

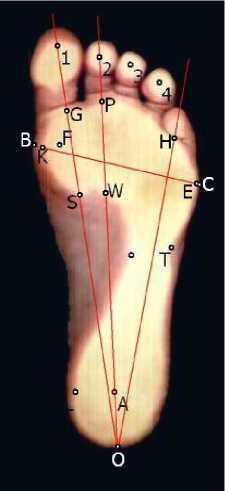

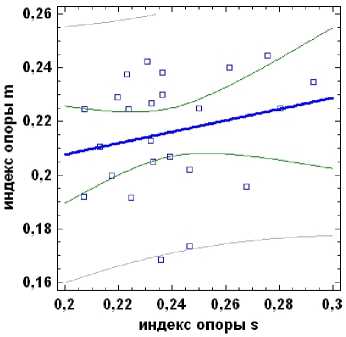

Корреляционный анализ выявил, что в группе здоровых детей при двуопорной нагрузке на стопы связь между индексами опоры слабая (рис. 3, а). Из этого следует, что при опоре на обе стопы (в статичном положении) поперечный и продольные своды у здоровых детей нагружаются независимо друг от друга. Это согласуется с эффектом разнонаправленного изменении размеров стоп, когда происходит равномерное их распластывание по фронтальной и сагиттальной осям [6].

Таким образом, в норме при опоре на обе конечности распределение нагрузки между сводами стопы является произвольным, что адекватно для состоятельной рессорной функции поперечного и продольных сводов. В нагрузочных тестах с попеременным переносом веса тела на каждую из стоп у здоровых детей происходят, хотя и не выраженные, однако, однонаправленные изменения соотношений между плантографическими индексами. В большей мере повышается связь между продольными сводами, при этом показатель коэффициента корреляции rs достигает умеренной величины (рис. 3 б).

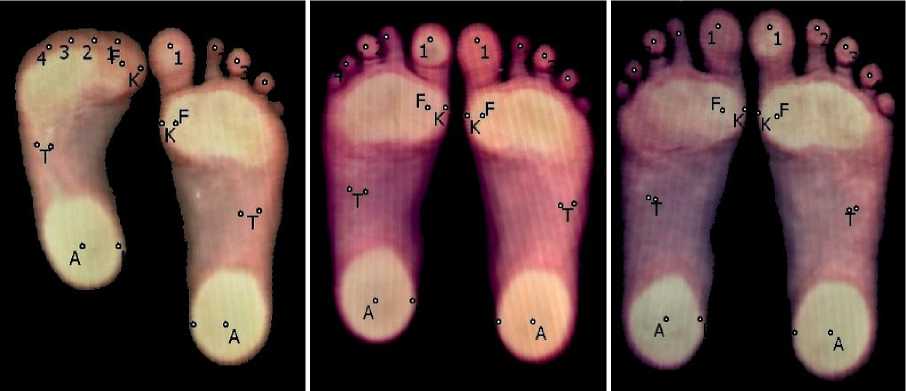

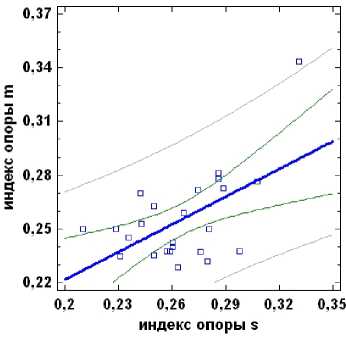

В группе пациентов с односторонним ожогом тыла стопы взаимосвязь между сводами стоп носит иной харктер: в тестах с дву-и одноопорной нагрузкой выявлена сильная связь между внутренним и срединным продольными сводами контралатеральных стоп, наиболее выраженная на пораженной стороне (рис. 4 а).

Таблица 2

Корреляционная связь между индексами опоры стоп у здоровых детей и пациентов с послеожоговой рубцовой деформацией тыла стопы до и после лечения

|

Категория детей (стопы) |

Коэффициент корреляции r s |

|||||||

|

Двуопорная плантография (M ± m) |

Одноопорная плантография (M ± m) |

|||||||

|

m ~ t |

s ~ t |

m ~ s |

m ~ t |

s ~ t |

m ~ s |

|||

|

Здоровые (n = 24) |

0,12 |

0,11 |

0,23 |

0,13 |

0,34 |

0,57 |

||

|

05 О ф о § СО ф ТО С° П 2 и О О S- ° ф с л Ч О 5 g Ь 05 ю |

СК 05 05 Т Т 00 со о 1 - |

О d |

0,31 |

0,36 |

0,88 |

0,21 |

0,22 |

0,88 |

|

ф 5 О с |

0,30 |

0,21 |

0,77 |

0,23 |

0,24 |

0,81 |

||

|

СК 05 Т 05 ^ т т СО - 2 с & ь s EZ |

О d |

0,56 |

0,58 |

0,95 |

0,51 |

0,45 |

0,91 |

|

|

5 О с |

0,42 |

0,54 |

0,35 |

0,75 |

0,56 |

0,82 |

||

а

Рис. 3. Линия регрессии (жирная) и ее доверительный интервал (тонкие линии) для зависимости медиального индекса опоры m от срединного индекса опоры s у здоровых детей:

а – при двуопорной нагрузке; б – при одноопорной нагрузке

б

а

Рис. 4. Линия регрессии (жирная) и ее доверительный интервал (тонкие линии) для зависимости медиального индекса опоры m от срединного индекса опоры s пораженной стопы у ожоговых больных до лечения: а – при двуопорной нагрузке; б – при одноопорной нагрузке

б

Такая опорная стратегия стоп интактной и пораженной сторон может объясняться ригидностью их сводов, патологическая синхронизация работы которых усугубляет снижение амортизационной функции стопы.

После реконструктивного лечения ожоговых больных асимметрия роста стоп уменьшилось с (4,3 ± 0,75) % до (1,8 ± 0,69) % (рис. 2 в). При этом, средний показатель дефицита опорности пальцев на пораженной стопе значимо снизился с (2,4 ± 0,37) до (0,06 ± 0,075) пальцев на стопу (рис. 2 б).

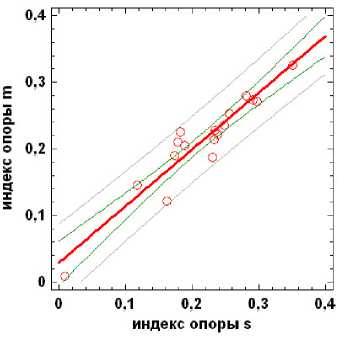

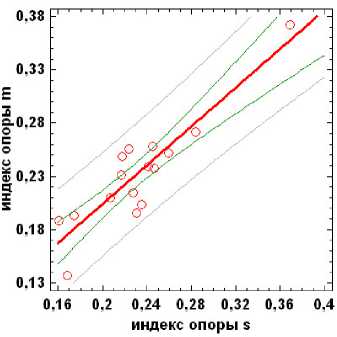

Таким образом, анализ данных описательной статистики показал, что после лечения у пациентов не наблюдалось какой-либо отрицательной динамики в состоянии сводчатого аппарата контралатеральных стоп. При этом корреляционный анализ выявил нормализацию вновь сформированной опорной стратегии стоп, на что указывает возрастание коэффициента корреляции r s в соотношении индексов m ~ s при переходе от двуопорной нагрузки к одноопорной, что характерно для здоровых детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение плантографических характеристик у детей с односторонними послеожоговыми рубцовыми деформациями тыла стопы свидетельствуют об отклонениях в опороспособности обеих стоп. При этом на стороне поражения наблюдается нарушение опорной и рессорной функций стопы, на интактной стороне – рессорной функции, что обусловлено патологическим усилением функциональной взаимосвязи между внутренним и срединным продольными сводами стопы. После реконструктивного лечения ожоговых больных отмечены восстановление опорной функции пораженных стоп и тенденция к нормализации опорной стратегии сводчатого аппарата как пораженной, так и интактной сторон, что свидетель- ствует о признаках восстановления рессорной функции обеих стоп, обеспечивающей адекватную статическую и динамическую опороспособ-ность нижних конечностей.

Список литературы Восстановление опорной функции нижних конечностей у детей с послеожоговыми рубцовыми деформациями тыла стопы после хирургического лечения

- Богданов, С. Б. Хирургические аспекты лечения детей с глубокими ожогами тыльной поверхности кистей и стоп / С. Б. Богданов, Р. Г. Бабичев // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. - 2016. - Т. VI, № 1. - С. 57-62.

- Зайцев, В. М. Прикладная медицинская статистика / В. М. Зайцев, В. Г. Лифляндский, В. И. Маринкин. - СПб.: Фолиант, 2003. - 428 с.

- К вопросу о формировании продольного свода стопы у детей / А. И. Перепелкин [и др.] // Волгоградский научно-медицинский журнал. - 2016. - № 1. - С. 32-36.

- Мицкевич, В. А. Подиатрия [Электронный ресурс] / В. А. Мицкевич, А. О. Арсеньев. - 2-е изд., испр. (эл.). - М.: Лаборатория знаний, 2016. - 140 с.

- Никитюк, И. Е. Особенности опорной функции стоп у детей с аномалиями развития и приобретенными деформациями челюстных костей / И. Е. Никитюк, Е. Л. Кононова, М. Г. Семенов // Физиология человека. - 2018. - Т. 44, № 5. - С. 39-46.

- Перепелкин, А. И. Исследование упругих свойств стопы человека / А. И. Перепелкин, С. И. Калужский, В. Б. Мандриков // Российский журнал биомеханики. - 2014. - Т. 18, № 3. - С. 381-388.

- Послеожоговые рубцовые деформации стоп у детей: особенности клиники и лечения / К. А. Афоничев [и др.] // Травматология и ортопедия России. -2010. - № 2 (56). - С. 32-38.

- A review of campfire Burns in children: The QLD experience / O. Okon [et al.] // Burns. - 2018. -Vol. 44, № 5. - P. 1317-1321.

- Cousins S. D., Morrison S. C., Drechsler W. I. // J. Foot Ankle Res. - 2012. - Vol. 5, № 1. - P. 8.

- Normal foot loading parameters and repeatability of the Footscan® platform system / C. Xu [et al.] // J. Foot Ankle Res. - 2017. - Vol. 17, № 10. - P. 30.

- Sönmez Ergün S. A New Splint for Dorsal Foot Burns / S. Sönmez Ergün // J. Burn Care Res. - 2018. -Vol. 39, № 2. - P. 308-310.