Восстановление сагиттального позвоночно-тазового баланса у больного с сочетанным поражением тазобедренных суставов и позвоночника (клиническое наблюдение)

Автор: Шаповалов Владимир Михайлович, Аверкиев Вячеслав Аркадьевич, Кудяшев Алексей Леонидович, Артюх Василий Алексеевич, Капилевич Борис Яковлевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлен ближайший результат оперативного лечения больного с сочетанным дегеренеративно-дистрофическим по- ражением тазобедренных суставов и позвоночника. Анализ клинического наблюдения свидетельствует о компенсации изменений в сагиттальных позвоночно-тазовых взаимоотношениях у больного с двусторонним коксартрозом за счет на- клона таза кпереди и формирования поясничного гиперлордоза. Ведущими клиническими симптомами явились боль и ограничение движений в тазобедренных суставах и поясничном отделе позвоночника, двусторонняя хромота. Выполнение тотального эндопротезирования тазобедренных суставов позволило не только купировать боль, устранить стойкую ком- бинированную контрактуру, увеличить амплитуду движений в тазобедренных суставах, но и восстановить нормальные позвоночно-тазовые взаимоотношения, устранить болевой синдром в поясничном отделе позвоночника.

Позвоночно-тазовый баланс, артроз тазобедренных суставов, эндопротезирование, дегенеративно- дистрофическое заболевание позвоночника

Короткий адрес: https://sciup.org/142121451

IDR: 142121451 | УДК: 612.76:[616.711+616.728.2]-002.16-007.17

Текст научной статьи Восстановление сагиттального позвоночно-тазового баланса у больного с сочетанным поражением тазобедренных суставов и позвоночника (клиническое наблюдение)

Актуальность проблемы лечения больных с сочетанными дегенеративно-дистрофическими поражениями тазобедренных суставов и позвоночника определяется высокой частотой встречаемости этой сложной патологии, особенно среди лиц пожилого возраста (28,5 %). Наличие боли в пояснице (Low back pain) зачастую объясняется сниженной подвижностью в поясничном отделе позвоночника и тазобедренных суставах [1, 2, 3, 4, 10]. По мнению ряда авторов, коксартроз вызывает патологическое нарушение сагиттального баланса позвоночного столба, приводящее к люмбал-гии (Hip-Spine Syndrome). Восстановление амплитуды движений в тазобедренных суставах, напротив, приводит к регрессу неврологической симптоматики [6, 8]. Однако в доступной научной литературе встречаются лишь немногочисленные сообщения, описывающие результаты лечения больных с выраженными сочетанными дегенеративно-дистрофическими поражениями тазобедренных суставов и позвоночника [6, 11].

На лечении в клинике военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии в 2010 году находился больной Д., 56 лет, по поводу асептического некроза головок бедренных костей IV степени, вторичного двустороннего коксартроза III степени, комбинированной стойкой контрактуры тазобедренных суставов (с преобладанием сгибательного компонента); дегенеративно-дистрофического поражения поясничного и крестцового отделов позвоночника, осложненного задней парамедиальной правосторонней грыжей межпозвонкового диска L 4 -L 5 , дорсальными диффузными протрузиями дисков L 3 -L 4 , L 5 -Sp болевого вертеброгенного и дискогенного синдрома (рис. 1; 3, а).

При объективном клиническом обследовании у больного выявлено усиление поясничного лордоза, атрофия мышц нижних конечностей, а также положительные симптомы Тренделенбурга и Томаса. Очаговая неврологическая симптоматика отсутствовала.

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма таза больного Д. до операции

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма таза больного Д. после операции

С целью определения локализации боли и ее интенсивности, оценки повседневной активности пациента, его способности к самообслуживанию, а также уровня качества жизни (сон, сексуальная жизнь, досуг, поездки) были использованы шкалы W. Harris (1969) и Oswestry (табл. 1).

Больному последовательно (промежуток между операциями 3 месяца) выполнено тотальное гибридное эндопротезирование тазобедренных суставов конструкциями фирмы «Zimmer» (рис. 2).

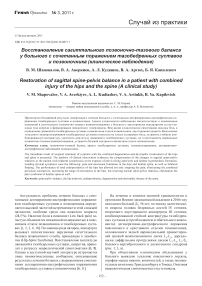

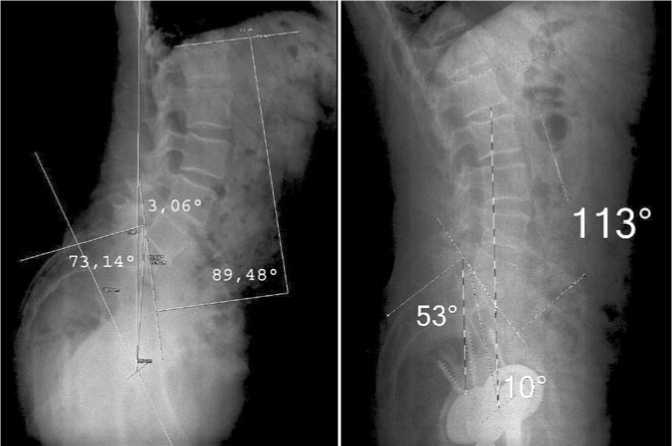

Программа послеоперационного обследования включала аксиальную рентгенографию позвоночника и таза в положении стоя с захватом тазобедренных суставов. Сравнительному анализу подвергались рентгенологические характеристики, наиболее точно отражающие состояние позвоночно-тазовых взаимоотношений [6]: поясничный лордоз (L1-S1) (методом Коба); угол наклона крестца (Sacral inclination angle (SIА)) и угол наклона таза (Pelvic angle (PA)) (рис. 4, 5).

Установлено, что в результате эндопротезирования тазобедренных суставов достигнуто восстановление оффсета, устранена разница длины нижних конечностей, однако центр ротации головки эндопротеза правого тазобедренного сустава находился на 15 мм выше центра ротации головки левого.

Полученные в результате исследования данные позволяют сделать заключение об эффективности оперативного лечения, что выражалось в улучшении качества жизни и уровня социальной адаптации больного (критерий Oswestry уменьшился с 22 % до 0 %). Помимо этого, обнаружено уменьшение поясничного лордоза (LL) с 89,48° до 113° (на 23,52°) и угла наклона крестца (SI) на 20,14º. Коррекция угла наклона таза (PA) составила 13,06º (рис. 3, 4, 5).

Результаты исследования, на наш взгляд, подтверждают влияние патологии тазобедренных суставов на состояние сагиттального позвоночно-тазового баланса. В нашем наблюдении избыточная антеверсия таза, которая являлась следствием стойкой сгибательной контрактуры тазобедренных суставов, была компенсирована поясничным гиперлордозом.

Однако в доступной научной литературе отсутствует единая точка зрения на этиологию и патогенез сочетанных дегенеративно-дистрофических изменений тазобедренных суставов и позвоночника. Так, по мнению C. M. Offierski и M. B. Macnab (1983), данный клинический случай следует отнести ко вторичному Hip-Spine синдрому, при котором патология тазобедренных суставов и позвоночника оказывает влияние друг на друга [8]. Y. Nakamura с соавторами (1996) показали, что больные рассматриваемой категории могут быть разделены на две группы: пациенты с избыточной антеверсией таза и поясничным гиперлордозом и больные с ретроверсией таза и уменьшением поясничного лордоза [7]. Это позволяет отнести описанный клинический случай к первой группе.

В работах K. Sato с соавторами (1989) и Itoi E. (1991), напротив, описано влияние сагиттальной

Таблица 1

Характеристика клинического и рентгенологического статуса больного до и после двустороннего эндопротезирования тазобедренных суставов

|

Изученная характеристика |

До операции |

После операции |

|

По W. Harris (баллы) |

Неудовлетворительно (25 баллов) |

Хорошо (88 баллов) |

|

По Oswestry (%) |

Умеренная недееспособность (22) |

Норма (0) |

|

Симптом Тренделенбурга |

Положительный |

Отрицательный |

|

Симптом Томаса |

Положительный |

Отрицательный |

|

Поясничный лордоз (°) |

89,48 |

113 |

|

Угол наклона крестца (°) |

73,14 |

53 |

|

Угол наклона таза (°) |

+3,06 |

-10 |

а б

Рис. 3. Внешний вид больного Д. : а — до эндопротезирования тазобедренных суставов; б — после эндопротезирования тазобедренных суставов

а

б

Рис. 4. Аксиальные рентгенограммы таза и позвоночника больного Д. : а — до эндопротезирования тазобедренных суставов; б — после эндопротезирования тазобедренных суставов

деформации позвоночника на тазобедренные суставы. При этом, авторы рассматривают уменьшение поясничного лордоза в качестве причины ретроверсии таза, которая возможно уменьшает антеверсию вертлужной впадины и приводит к развитию коксар-троза [5, 9].

Рассмотренное клиническое наблюдение демонстрирует исчезновение боли в пояснице и восстановление нормальных позвоночно-тазовых взаимо- отношений после тотального эндопротезирования тазобедренных суставов, несмотря на выраженность дегенеративно-дистрофических изменений в поясничном отделе позвоночника.

Анализ полученных результатов позволяет выделить основные проблемы развития дегенеративных процессов в позвоночно-тазовом комплексе. В частности, остаются открытыми вопросы о первопричине возникновения сочетанных поражений и о степени влияния патологии тазобедренных суставов и позвоночника друг на друга. Не ясна целесообразность и обязательность имплантации вертлужного компонента эндопротеза с восстановлением анатомического центра ротации бедра. Не менее важной представляется проблема разной высоты центров ротации эндопротезов и ее влияние на позвоночнотазовые взаимоотношения, а также проблема рекомпенсации позвоночника в зависимости от степени выраженности дегенеративно-дистрофических изменений в нем и, как следствие, влияние этого фактора на хирургическую тактику и технику операций у конкретного больного.

На сегодняшний день однозначное решение этих проблем отсутствует, что и определяет актуальность дальнейшего изучения сочетанных дегенеративнодистрофических поражений позвоночника и тазобедренных суставов.

б

а

Рис. 5. Аксиальные скиаграммы таза и позвоночника больного Д. : а — до эндопротезирования тазобедренных суставов; б — после эндопротезирования тазобедренных суставов