Восстановление структуры и почвозащитная роль прямого посева в черноземах и каштановых почвах Ставропольского края

Автор: Юдин С.А., Ермолаев Н.Р., Белобров В.П., Дридигер В.К., Гаджиумаров Р.Г., Ярославцева Н.В., Надуткин И.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 121, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований на примере чернозема южного и каштановой почвы. Многолетнее использование вспашки с оборотом пласта и применение чистых паров приводит к критическому состоянию почвы по содержанию агрегатов размером >10 мм и >1мм. Внедрение прямого посева (ПП) на старопахотных почвах приводит к общему увеличению средневзвешенного диаметра агрегатов (СВД). Интенсивность восстановления структурного состояния почвы при ПП в черноземе южном протекает более интенсивно, чем в каштановой почве, причем основные изменения происходят во фракциях агрономических ценных агрегатов. В черноземе южном происходит увеличение диаметра с 6.0 мм до 9.5 мм, тогда как в каштановой почве СВД увеличивается только до 7 мм. Содержание эрозионноопасных агрегатов

Прямой посев, no-till, средневзвешенный диаметр агрегатов, агрегатный состав почвы, водоустойчивость структуры

Короткий адрес: https://sciup.org/143184046

IDR: 143184046 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-121-86-110

Текст научной статьи Восстановление структуры и почвозащитная роль прямого посева в черноземах и каштановых почвах Ставропольского края

Почвенное плодородие неразрывно связано со структурой почвы, которая оказывает воздействие на газообмен, удержание и инфильтрацию воды, проникновение корней и круговорот питательных элементов. Состояние агрегатов напрямую связано с устойчивостью почвы к водной и ветровой эрозии (Lal et al., 2007; Белобров и др., 2021a; Белобров и др., 2021b; Дридигер и др., 2020; Извеков, 2012), а также биологической активностью, которая в свою очередь оказывает влияние на разложение органических остатков, круговорот углерода и азота (Garcia-Oliva, Oliva,

2004; Pires et al., 2017; Rabot et al., 2018; Кёршенс, 1992; Шеин, 2005). Интенсивная механическая обработка почвы и использование черных паров приводит к ухудшению структуры почвы, особенно в районах недостаточного увлажнения, снижая стабильность агрегатов, что приводит к распылению верхнего горизонта и увеличивает эрозионную опасность. Это характерно для Ставропольского края, где в 2020 г. наблюдалась пыльная буря, в результате которой около 5.9 тыс. га озимых культур погибло, а 21.9 тыс. га было засыпано мелкоземом.

Применение прямого посева (ПП) на разных почвах мира показало, что снижение интенсивности механической обработки существенно влияет на водную эрозию и дефляцию почвы. Растительные остатки на поверхности почв при ПП выполняют проти-воэрозионную защиту, улучшая ее физическое и биологическое состояние (Nunes et al., 2018; Белобров и др., 2021a; Белобров и др., 2022; Дридигер, 2018; Ермолаев и др., 2021; Ермолаев и др., 2022). В этой связи освоение технологии прямого посева (no till) в условиях недостаточного увлажнения на большей части территории Ставропольского края приобретает особое значение. Растительные остатки после очередной уборки урожая сохраняются на поверхности почв до нового урожая, накапливая растительную подушку, которая по мере разложения культур способствует сохранению влаги, защите от физического испарения и эрозии. Длительность периода до полного разложения растительных остатков зависит от культур, применяемых в севообороте, что дает возможность контролировать постоянство присутствия на поверхности почв защитного растительного слоя разной степени разложения. В этом заключается одно из основных преимуществ прямого посева – более эффективное использование влаги, защита почв от водной и ветровой эрозии, улучшение баланса органического вещества, большая устойчивость к изменениям климатических параметров в течение года и вегетационного периода и, как следствие, получение стабильных урожаев сельскохозяйственной продукции (Nunes et al., 2018; Дубовик и др., 2019; Иванов и др., 2021; Холодов, Ярославцева, 2021).

Влияние растительных остатков на структурное состояние почв Ставрополья исследовано недостаточно. Вместе с тем полу- ченные при прямом посеве данные об агрегатном состоянии почв (Дридигер, 2021; Холодов и др., 2019a) указывают на необходимость оценки влияния растительных остатков во времени и пространстве как фактора защиты почв от эрозии в целом. Дефляция при этом в силу специфического ветрового режима Ставрополья особенно опасна, так как определяет характер деградации структуры и разрушение агрегатов, что представляет наиболее ранимое для гумусового горизонта свойство почв, его физическую компоненту (Дридигер и др., 2021; Кулинцев, 2013). Наиболее информативным на наш взгляд является анализ трансформации отдельных фракций агрегатов при прямом посеве, в сравнении с традиционной технологией, а также роль технологии, не использующей обработки при возделывании сельскохозяйственных культур, в структуре и водоустойчивости почв к эрозионным процессам.

В этой связи основная цель работы заключается в оценке особенностей восстановления агрегатного состояния черноземов и каштановых почв при использовании прямого посева (no-till) в фермерских и коллективных хозяйствах засушливой зоны Ставропольского края.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на территории двух районов Ставропольского края: Ипатовского с доминированием черноземов южных и обыкновенных (45°49' с. ш.; 42°03.5' в. д., Haplic Chernozem) (Белобров и др., 2021a; IUSS Working Group WRB, 2022), и Буденновского – каштановых почв (44°32' с. ш.; и 44°10' в. д., Haplic Kastanozems) (Ермолаев и др., 2021; IUSS Working Group WRB, 2022). Климатические условия по средним многолетним показателям характеризуют выбранные районы северозападной и юго-восточной периферии Ставропольской возвышенности в основном как засушливые регионы (Дридигер и др., 2021; Кулинцев, 2013; Куприченков, 2005). В особенности это относится к Буденновскому району, где в почвенном покрове доминируют каштановые почвы.

В качестве объектов исследования в каждом районе были выбраны по два смежных хозяйства со сходными севооборотами, но использующих разные технологии обработки почвы. Фермер- ские индивидуальные хозяйства постоянно используют традиционную технологию (ТТ), в которой преобладает вспашка c оборотом пласта с последующими культивациями, а в коллективных хозяйствах (ООО СХП “Урожайное” Ипатовского района и СПК “Архангельский” Буденновского района) применяют прямой посев последние 15 и 12 лет соответственно.

Смежные поля фермеров и коллективных хозяйств расположены через разделяющую их лесополосу на расстоянии около 200 м друг от друга в однородных условиях водораздельной части рельефа с уклоном <1°. На каждом из четырех полей выбиралась площадка размером 100 м2. Почвенные образцы ненарушенного состава массой 4–5 кг каждый отбирались на структурный анализ с глубины 0–20 см из пяти точек методом конверта. Одна из них располагалась в центре площадки, остальные – в 5 м от центра, ориентированы по сторонам света.

При использовании данного метода отбора проб, апробированного на черноземах типичных, обыкновенных и южных (Белобров и др., 2020; Фрид и др., 2016; Холодов и др., 2019b; Холодов, Ярославцева, 2021), не возникает потерь и искусственного перераспределения размерных фракций агрегатов. Образцы высушивали на воздухе. Каждый из пяти сухих индивидуальных образцов анализировали отдельно на просеивании по методу Саввинова через сита размером 0.25; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 7.0 и 10.0 мм. Таким образом, достигалась пятикратная повторность полученных результатов. Для оценки водоустойчивости использовали подход Хана (Хан, 1969), согласно которому в воде просеивают не весь образец почвы, а агрегаты отдельных фракций сухого просеивания. Водоустойчивость агрегатов определяли в трехкратной повторности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Объекты исследования характеризуют разные типы почв, наиболее представительные, находящиеся в близких климатических условиях. Различия в этих почвах обусловлены характером рельефа, формированием воздушных масс, антропогенным воздействием на почвенный покров. Длительное использование почв в традиционном земледелии (вспашка с оборотом и без оборота пласта) стирает многие исходные свойства целинных почв, в той или иной степени гомогенизирует и деградирует гумусовый горизонт, верхняя часть которого по мере развития эрозии обновляется за счет нижележащих слоев, приводит к уменьшению его мощности, изменению карбонатного профиля, температурного и водного режима.

Морфологические свойства чернозема южного при использовании в разных технологиях значимо различаются по мощности гумусового горизонта (табл. 1). Мы это связываем с проявлениями дефляции в регионе, в результате которой на пахотных почвах снижается его мощность, а на почвах, защищенных с поверхности слоем растительных остатков, сохраняется, обусловливая полученную за 15 лет применения прямого посева разницу в 20 см (Белобров и др., 2021a). Накопление влаги в зимний период, снижение испарения с поверхности почв, находящихся под подушкой растительных остатков, приводит к изменению карбонатного профиля. Почвы выщелачиваются почти до нижней границы гумусового горизонта (в среднем на 42 см), что более характерно для профиля черноземов обыкновенных, также формирующихся в Ипатовском районе, но в регионах с неустойчивым увлажнением (Дридигер, 2021).

Каштановые почвы объектов в Буденновском районе более близкие по свойствам. Отличия между применяемыми технологиями выявлены по мощности гумусированного профиля, поверхностному увлажнению и видимыми выделениям кристаллов гипса в горизонте Вса в каштановой почве скважины 528 (табл. 1).

Сухое просеивание образцов почв показало, что агрегатный состав естественного сложения в применяемых технологиях земледелия представлен в основном глыбистыми агрегатами >10 мм, что характерно для старопахотных почв засушливой зоны и зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края (Дорожко и др., 2011; Дорожко и др., 2017; Кулинцев, 2013). Содержание глыбистых агрегатов во всех почвах и технологиях превышает 50%, что относится к критическому показателю для данных почв (Фрид и др., 2010).

Таблица 1. Морфологические свойства черноземов южных и каштановых почв в разных технологиях земледелия Table. 1. Morphological properties of southern chernozems and chestnut soils in different farming technologies

|

Чернозем южный |

Каштановая почва |

||||||

|

Традиционная технология |

Прямой посев |

Традиционная технология |

Прямой посев |

||||

|

Скважина XVII |

Скважина XX |

Скважина 529 |

Скважина 528 |

||||

|

Индекс горизонта |

Мощность горизонта, см |

Индекс горизонта |

Мощность горизонта, см |

Индекс горизонта |

Мощность горизонта, см |

Индекс горизонта |

Мощность горизонта, см |

|

А1са |

0–32 |

А1 |

0–52 |

Аса |

0–25 |

Аса |

0–24 |

|

АВса |

32–62 |

АВса |

52–92 |

АВса |

25–37 |

АВса |

24–50 |

|

В1са |

62–135 |

В1са |

92–140 |

В1са |

37–80 |

В1са |

50–60 |

|

В2са |

135–176 |

В2са |

140–181 |

Сса |

80–200+ |

В2саs |

60–80 |

|

Сса |

176+ |

Сса |

181+ |

Сса |

80–200+ |

||

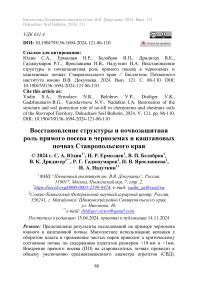

Содержание глыбистых агрегатов >10 мм в черноземе южном при прямом посеве на 5.1% ниже, чем в тех же почвах при традиционной технологии обработки, а содержание остальных крупных агрегатов размером 10–2 мм, напротив, в среднем выше на 6.9 % (рис. 1). При таком характере распределения сухих агрегатов это указывает на тенденцию к восстановлению структуры в южных черноземах (Холодов, Ярославцева, 2021).

Для мелких агрегатов и микроагрегатов (1–0.25 мм) характерно их очень низкое суммарное содержание при использовании обеих технологий, причем при ПП оно всего на 1.8% ниже, чем при ТТ (рис. 1). С одной стороны, это также отражает высокую распаханность почв, с другой – тенденцию к восстановлению агрегатного состояния в структуре почвы.

В целом можно отметить, что восстановление структуры черноземов южных имеет лишь начальную фазу. Перегруппировка содержания всех фракций при сухом просеивании в прямом посеве указывает на тенденцию к восстановлению структурного состояния агрегатов и не фиксирует значимых различий между технологиями. Высокое содержание глыбистой фракции как в почвах при традиционной технологии, так и при прямом посеве, диагностирует общую деградацию и разрушение агрегатов вследствие длительного антропогенного воздействия на почвы. Изменения в агроэкологическом состоянии почв при прямом посеве приводят к такому же медленному формированию, но уже устойчивого к эрозии агрегатного состава почвы.

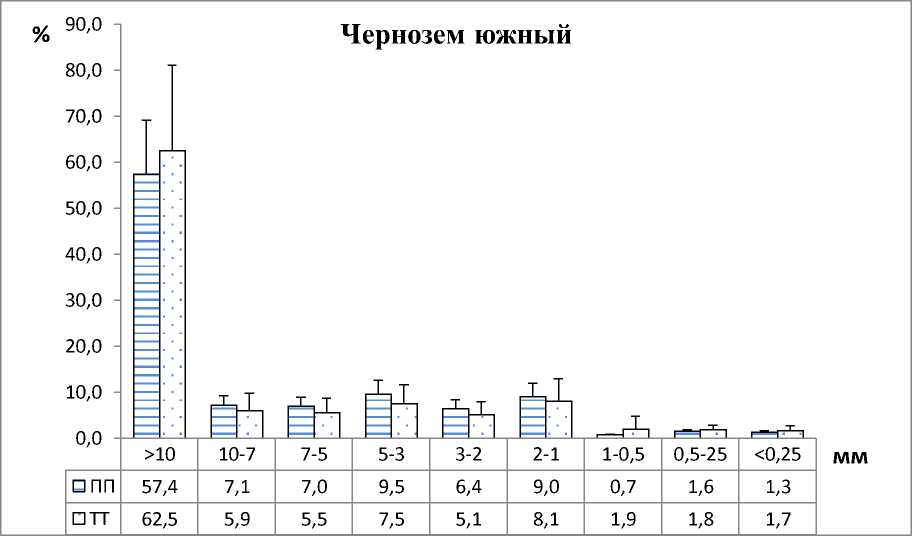

Агрегатный состав в каштановых почвах имеет отличия от черноземов южных (рис. 2). Глыбистых агрегатов больше в варианте с прямым посевом на 5.9%, при этом крупные агрегаты во фракциях 10–3 мм в этой технологии так же преобладают, как и в черноземах южных. Их суммарное содержание выше на 5.8%, по сравнению с каштановыми почвами при традиционной технологии. В то же время во фракциях 2–0.25 мм агрегатов в почвах традиционной технологии больше на 11.7% по сравнению с почвами прямого посева (рис. 2).

Рис. 1. Влияние технологий на агрегатный состав чернозема южного при сухом просеивании.

Fig. 1. The influence of technology on the aggregate composition of southern chernozem during dry sieving.

Рис. 2. Влияние технологий на агрегатный состав каштановой почвы при сухом просеивании.

Fig. 2. The influence of technology on the aggregate composition of chestnut soil during dry sieving.

Данные агрегатного состава каштановых почв при сухом просеивании показывают, что восстановление структуры отмечается только в крупных агрегатах во фракциях 10–3 мм. В то же время глыбистые и мелкие агрегаты, вместе с микроагрегатами, в отличие от южных черноземов, слабо реагируют на смену технологии возделывания на прямой посев. Это отражается на общем более медленном восстановлении структуры каштановых почв.

Исходя из полученных данных можно сделать вывод об имеющихся различиях в структуре агрегатов исследованных почв, используемых в разных технологиях. Содержание глыбистых агрегатов и фракций 1–0.25 мм характеризуют разную степень рас-паханности и восстановления агрегатного состояния почв, а также противоэрозионную роль прямого посева в черноземах южных.

Выявленные при сухом просеивании различия в микроструктуре черноземов южных и каштановых почв отражают, по нашему мнению, регионально-локальные условиях их формирования на фоне общей высокой деградации структуры. Наличие глыб >10 мм в традиционной технологии является недостатком, хорошо диагностируемым визуально. Это вынуждает фермеров производить дополнительные культивации с целью довести агрегатный состав до рекомендуемых размеров для проведения качественного посева.

Напротив, при прямом посеве высокое содержание глыбистых агрегатов не сказывается на качестве сева, которое ведется специальными сеялками, а поверхность почв защищена от эрозии растительными остатками.

В черноземах южных СПХ “Урожайное” в результате относительно длительного, в течение 15 лет, применения ПП, можно отметить тенденцию к восстановлению структуры в виде снижения содержания глыбистых агрегатов (рис. 1) и увеличения агрономически ценных, размером 10–0.25 мм (табл. 2). Иная направленность процессов проявляется в каштановой почве. При использовании ПП за более короткий срок (12 лет) отмечается остаточное от традиционной технологии преобладание глыбистых агрегатов (рис. 2) и снижение агрономически ценных, по сравнению с ТТ (табл. 2). Снижение содержания агрономически ценных агрегатов в каштановых почвах характеризует и большую подвержен- ность этих почв эрозионным процессам, в особенности при ливневых осадках в вегетационный период при выращивании озимой пшеницы (Дридигер, 2021).

Внедрение прямого посева на старопахотных почвах приводит к общему увеличению средневзвешенного диаметра агрегатов (СВД). В черноземе южном и каштановой почве диаметр увеличился до ~ 9 мм, т. е. в среднем на 2 и 1 мм соответственно. Иная закономерность наблюдается при анализе СВД для агрономически ценных агрегатов. В черноземе южном происходит увеличение диаметра с 6.0 мм до 9.5 мм, тогда как в каштановой почве СВД увеличивается только до 7 мм, т. е. интенсивность восстановления структурного состояния почвы при ПП в черноземе южном протекает более интенсивно, чем в каштановой почве, причем основные изменения происходят во фракциях агрономически ценных агрегатов.

Изучаемые объекты расположены в зоне Ставрополья, где часто наблюдаются пыльные бури. В связи с этим особый интерес представляет содержание эрозионноопасных агрегатов (<1 мм) и их изменение в зависимости от интенсивности сельскохозяйственной обработки. В черноземе южном и особенно в каштановой почве распределение этих агрегатов указывает на тенденцию восстановления структуры в варианте ПП. В черноземе южном содержание частиц 1–0.5 мм снизилось на 1.2%, а в каштановой почве – на 6.2% (табл. 2).

Таким образом, можно сделать заключение, что технология ПП приводит к формированию более стабильной и безопасной в дефляционном плане структуры пахотного горизонта почвы. Подобная направленность процессов наблюдалась и при использовании ПП в черноземах типичных (Фрид и др., 2016) и обыкновенных (Волошенкова и др., 2022).

Сухое структурное состояние почвы достаточно динамично и может изменяться в зависимости от срока отбора образцов, содержания влаги почвы, выращиваемой культуры и т. п. (Волошен-кова и др., 2022; Дубовик и др., 2021). Основная часть распределения фракций сухого просеивания представлена в основном крупными агрегатами: >10 мм, 10–7 мм, 7–5 мм, – которые играют важную роль в формировании структуры почвенного горизонта (Холодов, Ярославцева, 2021).

Таблица 2. Влияние технологий на показатели структурного состояния чернозема южного и каштановой почвы

Table 2. The influence of technology on the indicators of the structural state of southern chernozem and chestnut soil

|

Объект |

Тип обработки |

СВД почвы, мм |

Агрономически ценные агрегаты 10–0.25 мм |

СВД агрономически ценных агрегатов, мм |

Эрозион-но опасные агрегаты (<1 мм) |

|

Чернозем южный (СПХ “Урожайное”) |

ПП |

9.2 |

41.3 |

9.5 |

3.6 |

|

ТТ |

7.2 |

35.9 |

6.0 |

5.4 |

|

|

Каштановая почва (СХП “Архан-гель-ское”) |

ПП |

9.1 |

39.3 |

7.0 |

7.1 |

|

ТТ |

8.1 |

43.9 |

6.0 |

15.8 |

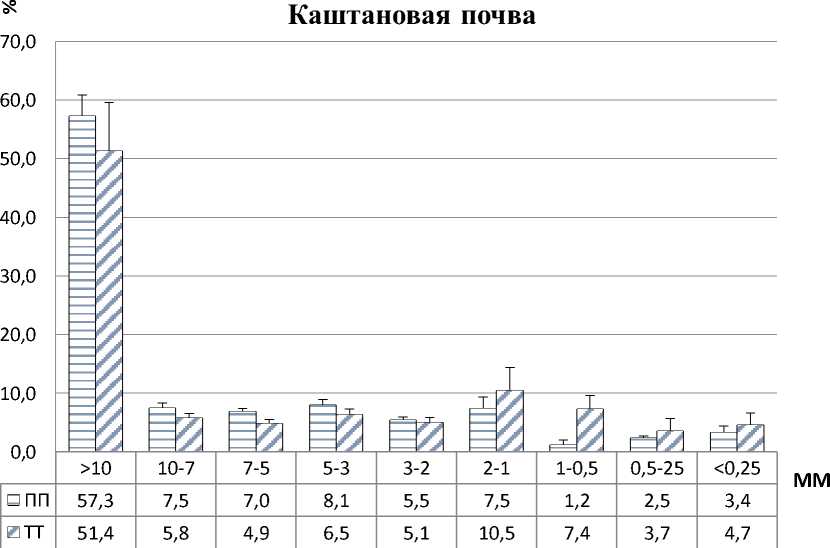

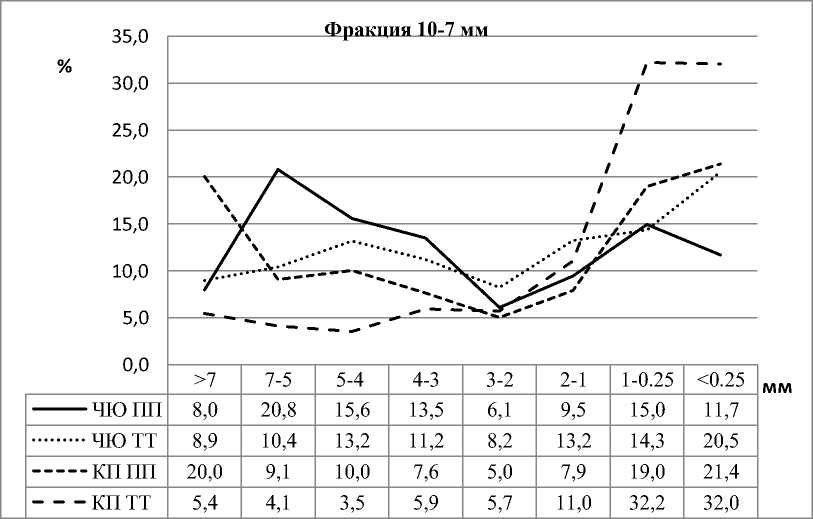

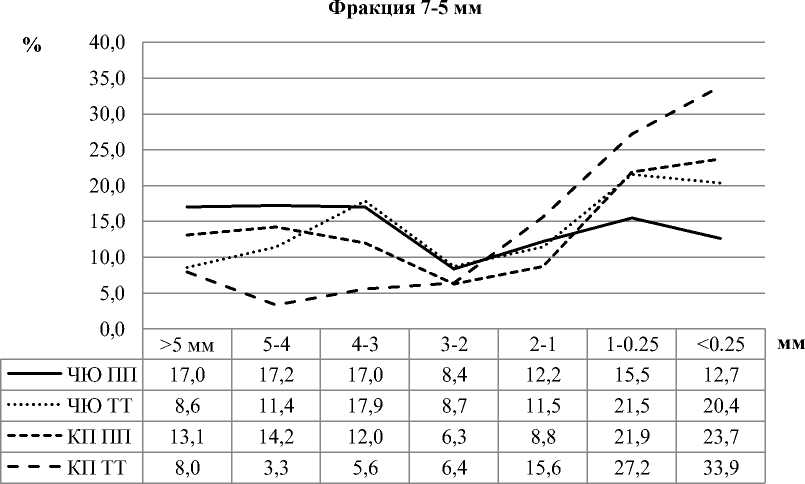

Для более значимой информативности и почвозащитной роли прямого посева проведена оценка водоустойчивости крупных сухих агрегатов во фракциях >10 мм, 10–7 мм и 7–5 мм (рис. 3–5). Отказ от механической обработки почвы показал, что в отличие от сухих агрегатов, влияние прямого посева на водопрочность структуры пахотного горизонта более выражено и проявляется в виде перегруппировки фракций. Восстановление водопрочной структуры при технологии прямого посева происходит в этом случае и основным образом за счет слипания пылеватых фракций в более крупные агрегаты, что было подтверждено исследованиями на черноземах типичных (Холодов, Ярославцева, 2021).

В черноземе южном и каштановой почве водоустойчивые агрегаты формировались из сухих мелкоразмерных агрегатов и микрочастиц размером 1–2, 1–0.25 и <0.25 мм, слипаясь в глыбистые агрегаты размером >10 мм и крупные агрегаты размером 10– 2 мм (рис. 3). При этом содержание водоустойчивых агрегатов в прямом посеве выше, чем в ТТ. Исключение составляет только фракция 5–3 мм в южных черноземах, содержание которой на 3% выше в традиционной технологии, а ее участие в формировании водопрочных глыбистых агрегатов минимально и составляет 5% (рис.3).

Перегруппировка сухих и формирование водоустойчивых агрегатов во фракции 10–7 мм происходит в основном по той же схеме, что и во фракции глыбистых агрегатов (рис. 4). В черноземах южных различия между технологиями не наблюдаются, тогда как в каштановых почвах в прямом посеве содержание водопрочных агрегатов на 15% выше, чем в ТТ.

Водоустойчивость агрегатов во фракции 7–5 мм обусловлена тем же процессом слипания мелких агрегатов и микроагрегатов, но без образования хорошо выраженного максимума в содержании данной фракции (рис. 5). Формирование крупных и глыбистых водоустойчивых агрегатов характерно для более размерных фракций >10 и 10–7 мм как в черноземах южных, так и каштановых почвах.

Следует заметить, что водоустойчивые агрегаты обеих почв размером 3–2 мм оказались наиболее стабильными, их содержание как в южном черноземе, так и в каштановой почве не меняется в зависимости от технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Эти данные подтверждают сделанный ранее вывод (Холодов, Ярославцева, 2021) о существовании стабильной фракции размером 2–1 мм. В данном случае эта фракция более крупная и водоустойчивая, что для изучаемых почв является более значимым фактором в противоэрозионном плане.

Рис. 3. Влияние технологий на содержание водопрочных агрегатов во фракции >10 мм в зависимости от размера сухих агрегатов.

Fig. 3. The influence of technologies on the content of water-resistant aggregates in the fraction of >10 mm size depending on the size of dry aggregates.

Рис. 4. Влияние технологий на содержание водопрочных агрегатов во фракции 10–7 мм в зависимости от размера сухих агрегатов.

Fig. 4. The influence of technologies on the content of water-resistant aggregates in the 10–7 mm fraction depending on the size of dry aggregates.

Рис. 5. Влияние технологий на содержание водопрочных агрегатов во фракции 7–5 мм в зависимости от размера сухих агрегатов.

Fig. 5. The influence of technologies on the content of water-resistant aggregates in the 7–5 mm fraction depending on the size of dry aggregates.

Основные изменения, связанные с восстановлением водопрочной структуры, происходят среди размерных фракций, находящихся на периферии от наиболее стабильной, т. е. среди фракций >10 и 10–7 мм с одной стороны и фракций размером 1– 0.25 мм – с другой.

Наиболее стабильной фракцией, своеобразным центром формирования агрегатов, устойчивых во времени и под воздействием обработок, является среди изученных почв фракция 3– 2 мм, в основе которой, вероятно, и лежит термин “комковатость” почвы, ее гранулометрический состав и физический смысл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На примере исследования структуры черноземов южных и каштановых почв при применении в земледелии Ставропольского края традиционной технологии обработки почвы и прямого посева были выявлены определенные регионально-локальные различия, в целом не оказавшие значимого влияния на агрегатный состав при сухом просеивании по методу Саввинова. Это может служить критерием устойчивости гумусового горизонта рассматриваемых почв, сформированного в близких по климатическим параметрам условиях.

Водная эрозия и дефляция губят урожай, трансформируют структуру, которая, несмотря на деградационные процессы, восстанавливается (интенсивнее в прямом посеве), имея в составе агрегатов наиболее стабильную фракцию размером 3–2 мм. Применение технологии ПП приводит к снижению содержания эрозионноопасных агрегатов и увеличивает СВД почвы пахотного горизонта, что в совокупности с влиянием растительных остатков на поверхности почвы обеспечивает противоэрозионный эффект. Восстановление структурного состояния почвы при ПП в черноземе южном протекает более интенсивно, чем в каштановой почве, причем основные изменения в виде перегруппировки происходят во фракциях агрономически ценных агрегатов за счет изменений в составе мелких агрегатов и микроагрегатов почв. В целом процессы восстановления водопрочной структуры при ПП в черноземе южном протекают более интенсивно, чем в каштановой почве.

Важную роль в восстановлении водопрочной структуры южных черноземов и каштановых почв играют растительные остатки на их поверхности. Формирование глыбистых агрегатов и их упаковка в технологиях ПП и ТТ разнонаправленная. В традиционной технологии она приводит к разрушению агрегатов при обработках почв, в прямом посеве, напротив, – к их консолидации в крупные агрегаты субгоризонтального простирания, которые не разрушаются обработками и устойчивы во времени.

Список литературы Восстановление структуры и почвозащитная роль прямого посева в черноземах и каштановых почвах Ставропольского края

- Белобров В.П., Дридигер В.К., Юдин С.А., Ермолаев Н.Р. К вопросу о диагностике и защите почв от дефляции в Ставропольском крае // Аграрный вестник Урала. 2021b. Т. 02. № 205. С. 12-25.

- Белобров В.П., Юдин С.А., Айдиев А.Я., Ермолаев Н.Р., Лебедева М.П., Абросимов К.Н., Борисочкина Т.И., Воронин А.Я., Плотникова О.О. Чернозем типичный. прямой посев, Курская область. опыт, ротация 1.1 / под ред. А.Л. Иванова, В.П. Белоброва. М.: ГЕОС, 2021a. 123 с.

- Белобров В.П., Дридигер В.К., Юдин С.А., Ермолаев Н.Р. Влияние прямого посева и структуры почвенного покрова на изменчивость равновесной плотности типичного чернозема // Международный сельскохозяйственный журнал. 2022. Т. 62. С. 188-193.

- Волошенкова Т.В., Дридигер В.К., Епифанова Р.Ф., Калашникова А.А., Тимохина О.В. Влияние технологии No-till на структуру и противодефляционные свойства чернозема обыкновенного в Центральном Предкавказье // Достижения науки и техники АПК. 2022. Т. 9. С. 20-25.

- Дорожко Г.Р., Власова О.И., Шабалдас О.Г., Зеленская Т.Г. Прямой посев полевых культур - одно из направлений биологизированного земледелия // Вестник АПК Ставрополья. 2011. Т. 2(2). С. 7-11.

- Дорожко Г.Р. Влияние длительного применения прямого сева на основные агрофизические факторы плодородия почвы и урожайность озимой пшеницы в условиях засушливой зоны // Земледелие. 2017. Т. 7. С. 7-10.

- Дридигер В.К. Технология no-till и допускаемые при ее освоении ошибки // Сельскохозяйственный журнал. 2018. Т. 1. № 11. С. 14-23.

- Дридигер В.К., Белобров В.П., Антонов С.А., Юдин С.А., Гаджиумаров Р.Г., Лиходиевская С.А., Ермолаев Н.Р. Эффективность технологии прямого посева в борьбе с дефляцией и водной эрозией // Сельскохозяйственный журнал. 2020. № 3(13). С. 18-28.

- Дридигер В.К. Возделывание озимой пшеницыв системе прямого посева в Ставропольском Крае. Ставрополь: Вып. АРГУС Став., 2021. 192 с.

- Дридигер В.К., Кулинцев В.В., Измалков С.А., Дридигер В.В. Эффективность технологии no-till в засушливой зоне Ставропольского края // Достижения науки и техники АПК. 2021. Т. 1. С. 34-39.

- Дубовик Д.В. и др. Эффективность различных способов основной обработки почвы и прямого посева при возделывании озимой пшеницы на черноземных почвах // Достижения науки и техники АПК. 2019. Т. 33. № 12. С. 26-29.

- Дубовик Е.В., Дубовик Д.В., Шумаков А.В. Влияние приемов основной обработки почвы на макроструктуру чернозема типичного // Почвоведение. 2021. Т. 10. С. 1195-1206.

- Ермолаев Н.Р. Юдин С.А., Белобров В.П., Дридигер В.К., Гаджиумаров Р.Г. No-till identification by crop residues on the soil surface using the multi-temporal integral index minNDTI // АгроЭкоИнфо. 2021. Т. 4. № 46. С. 1-14.

- Ермолаев Н.Р. Юдин С.А., Белобров В.П., Дридигер В.К., Гаджиумаров Р.Г. Количественная оценка растительных остатков в прямом посеве по данным дистанционного зондирования и полевого обследования почвенного покрова // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2022. Вып. 112. С. 134-159. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2022-112-134-159.

- Иванов А.Л. Кулинцев В.В., Дридигер В.К., Белобров В.П. О целесообразности освоения системы прямого посева на черноземах России // Достижения науки и техники АПК. 2021. № 4. С. 8-16.

- Извеков А.С. Защита почв от эрозии и воспроизводство их плодородия в южных степных и лесостепных районах России // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2012. Вып. 70. С. 79-95. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2012-70-79-952012.

- Кёршенс М. Значение содержания гумуса для плодородия почв и круговорота азота // Почвоведение. 1992. Т. 10. С. 122-131.

- Кулинцев В.В. Система земледелия нового поколения Ставропольского края. Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. 520 с.

- Куприченков М.Т. Почвы Ставрополья. Ставрополь, 2005. 424 с.

- Фрид А.С., Холодов В.А. Интерпретация данных агрегатного состава типичных черноземов разного вида использования методами кластерного анализа и главных компонент // Почвоведение. 2016. Т. 9. С. 1093-1100.

- Фрид А.С. Кузнецова И.В., Королева И.Е., Бондарев А.Г., Когут Б.М., Уткаева В.Ф., Азовцева Н.А. Зонально-провинциальные нормативы изменений агрохимических, физико-химических и физических показателей основных пахотных почв европейской территории России при антропогенных воздействиях. М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 2010. 176 с.

- Хан Д.В. Органо-минеральные соединения и структура почвы. М.: Наука, 1969. 142 с.

- Холодов В.А. Ярославцева Н.В., Фарходов Ю.Р., Белобров В.П., Юдин С.А., Айдиев А.Ю., Лазарев В.И. Изменение cоотношения фракций агрегатов в гумусовых горизонтах черноземов в различных условиях землепользования // Почвоведение. 2019b. № 2. С. 184-193.

- Холодов В.А. Механизмы восстановления структуры и органического вещества гумусовых горизонтов почв на разных уровнях иерархической организации. Автореф. дис. … докт. с.-х. наук. М., 2020. 45 с.

- Холодов В.А., Ярославцева Н.В. Агрегаты и органическое вещество почв восстанавливающихся ценозов. М.: ГЕОС. 2021. 119 с.

- Шеин Е.В. Курс физики почв. М.: Изд-во Моск. ун-та. 2005. 432 с.

- Garcia-Oliva F., Oliva M.S.B. Effect of soil macroaggregates crushing on C mineralization in a tropical deciduous forest ecosystem // Plant Soil. 2004. Vol. 259. P. 297-305.

- IUSS Working Group WRB. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 2022. 236 p.

- Lal R., Reicosky D.C., Hanson J.D. Evolution of the plow over 10,000 years and the rationale for no-till farming // Soil Tillage Res. 2007. Vol. 93. No. 1. P. 1-12.

- Nunes M.R. et al. No-till and cropping system diversification improve soil health and crop yield // Geoderma. 2018. Vol. 328. P. 30-43.

- Pires L.F. et al. Soil structure changes induced by tillage systems // Soil Tillage Res. 2017. Vol. 165. P. 66-79.

- Rabot E. et al. Soil structure as an indicator of soil functions: A review // Geoderma. 2018. Vol. 314. P. 122-137.