Восстановление температурного режима грунта при эксплуатации теплонасосной установки, работающей по принципу «грунт–вода»

Автор: Волошин В.Р., Белов К.В., Наумов М.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Эксплуатация теплонасосных установок, работающих по принципу «грунт-вода», имеет ряд преимуществ над традиционными источниками тепловой энергии. Однако наряду с преимуществами имеются и недостатки: выхолаживание массива и, как следствие, снижение коэффициента полезного действия установки, зависимость тепловой мощности от площади теплообменника. Для решения этой проблемы предлагается выход в виде работы теплонасосной установки в реверсивном режиме в теплое время года (нагрев массива грунта), при этом грунтовый массив будет являться теплоаккумулятором. Проведены исследования на лабораторной установке, показана принципиальная возможность такого подхода.

Гидрогеология, рассеянное тепло, альтернативные источники энергии, низкопотенциальная энергия, тепловой насос, грунтовый водоносный горизонт

Короткий адрес: https://sciup.org/147250966

IDR: 147250966 | УДК: 504.433 | DOI: 10.17072/psu.geol.24.2.114

Текст научной статьи Восстановление температурного режима грунта при эксплуатации теплонасосной установки, работающей по принципу «грунт–вода»

Тепло приповерхностного слоя грунта – это накопленная солнечная энергия, которая переходит в массив благодаря прямому обогреву солнечными лучами. Полезное количество тепла и, следовательно, площадь необходимой поверхности теплообмена существенно зависят от теплофизических свойств грунта и энергии инсоляции. Термические свойства (теплоемкость и теплопроводность) обусловлены многими факторами – литологическим составом и состоянием грунта, его цветом, наличием растительности, влажности и пористости (Васильев, 2006; Ильина, 2023; Просвирина, 2022).

Грунт представляет собой тепловой аккумулятор безграничного объема, накапли- вающий солнечную энергию, которая способна восстанавливаться в течение летнего периода времени. Наибольшие температуры в грунте наблюдаются в холодный период года на определенной глубине, причем их колебания замедляются во времени относительно колебаний температуры окружающей среды (Бутузов, 2022; ГОСТ 34346.2-2017; Просвирина, 2022).

При сборе тепла с грунта тепловым насосом температура грунта в месте размещения теплообменника постепенно снижается. Исследования, проведенные в ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ», показали, что потребление тепловой энергии из грунтового массива к концу отопительного сезона вызывает вблизи регистра труб системы теплосбора понижение температуры, которое в почвенно-климатических условиях

Работа лицензирована в соответствии с CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию

этой лицензии, посетите

большей части территории РФ не успевает компенсироваться в летний период года, и к началу следующего отопительного сезона грунт выходит с пониженным температурным потенциалом. Потребление тепловой энергии в течение следующего отопительного сезона вызывает дальнейшее снижение температуры грунта, и к началу третьего отопительного сезона его температурный потенциал будет еще больше отличаться от естественного (Васильев, 2009).

В работе (Мезенцев и др., 2015) указывается на недостатки проектирования и реализации системы отопления и горячего водоснабжения дома теплонасосной установкой с горизонтальным низкопотенциальным подземным контуром в условиях Сибири. Среди недостатков выявлено, что работа системы будет эффективна только до наступления сильных морозов (до –15 °С). Такой недостаток обусловлен тем, что владелец коттеджа не рассчитал, на какой глубине должен находиться контур. По рекомендации продавцов климатической техники, которые не учли холодный климат сибирского региона, контур был проложен на глубине до 1,8 м. В дальнейшем при работе теплового насоса малая глубина заложения теплообменника не позволит компенсировать теплопотери, что может привести к вымораживанию земельного участка.

В нашей работе предлагается решение данной проблемы путем нагрева грунтового массива в теплый период времени (при реверсивной работе теплонасосной установки) и, таким образом, использования его в качестве теплового аккумулятора. Прогрев грунтов позволит решить проблему с изменением температурного режима грунтового массива, увеличить коэффициент полезного действия теплонасосной установки и время ее эффективной работы.

Характеристика объекта исследования

Системы сбора низкопотенциальной тепловой энергии грунта поверхностных слоев Земли, или системы теплосбора, в общем случае включают в себя грунтовый теплообменник и трубопроводы, соединяющие его с теплонасосным оборудованием.

Кроме «извлечения» тепла Земли, грунтовые теплообменники могут использоваться и для накопления тепла (или холода) в грунтовом массиве. В общем случае можно выделить два вида систем теплосбора:

– открытые системы: в качестве источника низкопотенциальной тепловой энергии используются грунтовые воды, подводимые непосредственно к тепловым насосам;

– закрытые системы: теплообменники расположены в грунтовом массиве. При циркуляции по ним теплоносителя с пониженной относительно грунта температурой происходит «отбор» тепловой энергии от грунта и перенос ее к испарителю теплового насоса (или его охлаждение при использовании теплоносителя с повышенной относительно грунта температурой) (Васильев, 2006; ГОСТ 34346.2-2017; СП 25.13330.2012; Cantor et al., 2018; Psomas et al., 2021; Lund et al., 2020).

Проведенный анализ эффективности различных источников низкопотенциальной тепловой энергии показал, что в почвенноклиматических условиях России наиболее перспективной является теплонасосная система теплохладоснабжения зданий и сооружений, использующая в качестве источника тепла низкого потенциала повсеместно доступный грунт поверхностных слоев Земли.

Грунт поверхностных слоев Земли фактически представляет собой тепловой аккумулятор неограниченной емкости, тепловой режим которого формируется под воздействием двух основных факторов: солнечной радиации и потока радиогенного тепла, поступающего из земных недр (Федосеева и др., 2020).

Закрытые (герметичные) системы, в свою очередь, делятся на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальный грунтовой теплообменник (в англоязычной литературе применяются также термины «ground heat collector» и «horizontal loop») устраивается, как правило, рядом с домом на небольшой глубине (но ниже уровня промерзания грунта в зимнее время). Задействование горизонтальных грунтовых теплообменников ограничено размерами имеющейся площадки. Если система с горизонтальным грунтовым теплообменником используется только для получения тепла, то для ее эффективной эксплуатации необходимы достаточные теплопоступления с поверхности Земли от солнечной радиации. По этой причине поверхность выше теплообменников не должна находиться в тени.

Эффективность теплонасосной установки зависит от температуры окружающей среды, разницы температур горячего и холодного источников и требуемой мощности системы. Она оценивается таким показателем, как коэффициент преобразования электроэнергии (отношение количества полученной теплоты к потребляемой электроэнергии). Эффективными считаются ТН с коэффициентом преобразования выше 2,5 (то есть на 1 кВт затраченной электроэнергии вырабатывается 2,5 кВт тепловой энергии) (ГОСТ 34346.2-2017; Мезенцева, 2015; Кириллов, 2018; Просвирина, 2022).

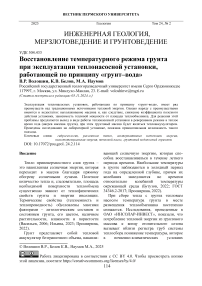

Для изучения вопросов, связанных с накоплением, хранением тепла и последующим его использованием в грунтовом массиве, нами создана лабораторная установка, схема которой показана на Рис. 1.

Рис. 1. Схема установки для изучения вопросов, связанных с накоплением, хранением тепла и последующим его использованием в грунтовом массиве

Грунт (разнозернистый песок) размещается в емкости размером 1,0 на 1,0 слоем около 0,3 м. Стенки и дно емкости выполнены из пенопласта толщиной 0,05 м.

Забор тепловой энергии из помещения, подвод его и теплопередача в грунт происходит посредством модифицированной сплит-системы, состоящей из наружного блока с радиатором, компрессора и медной трубки, уложенной в грунт (трубка заменяет собой внутренний блок сплит-системы, являясь теплообменником между фреоном и грунтом), по которой циркулирует фреон. Таким образом, тепловая энергия забирается из воздуха помещения (температура воздуха в среднем составляет около 22–24 ºС), затем при сжатии фреона происходит сильный нагрев медной трубки до 93 ºС.

При работе установки температура грунта увеличивается, в силу этого, так как агрегатное состояние фреона зависит от температуры и давления, происходит изменение коэффициента полезного действия установки (двухкратный рост потребляемой электрической мощности компрессором от 550 до 990 Вт. Одновременно с этим происходит обмерзание ребер радиатора инеем).

При исследовании возможности использования грунтового массива в качестве аккумулятора тепловой энергии применялся песок различной крупности.

Нагрев песка производился в течение 2 часов, после этого сила тока в цепи достигала 4,7 А (в начале опыта 2,9 А), и установка отключалась. Распределение температур в массиве и на поверхности грунта производилось цифровыми термометрами с точностью 0,1° С. Семь термопар были распределены на поверхности грунта, две в массиве на глубине 0,05 м от поверхности, одна термопара служила для измерения температуры воздуха в помещении.

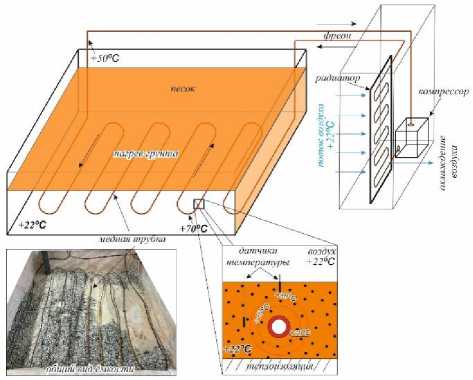

На протяжении опыта (около 27 часов) температура воздуха в помещении изменялась незначительно (от 23,2 до 25,0° С, датчик 29296-4). Температура поверхности грунта начала увеличиваться спустя несколько минут спустя после включения (на момент начала работы установки составляла 19° С). Рост температур продолжался на протяжении часа после отключения установки. Спустя 3,3 часа после начала опыта минимальная температура на поверхности грунта составила 31,3° С, максимальная – 42,7° С (Рис. 2) . После этого начался спад температур, который продолжился до конца опыта.

Интенсивность роста температуры была практически одинаковой для всех датчиков, однако общее распределение температур на поверхности грунта было различным в зависимости от места установки датчика температуры.

29296-1 29296-2 29296-3 29296-4 29297-1 29297-2 29297-3 29297-4

Рис. 2. Температура на поверхности грунта в ходе опыта при его прогреве. Красной линией показан момент отключения нагрева

В связи с влажностью песка и процессом испарения воды с его поверхности спустя 20 часов температура массива грунта стала равна комнатной и в дальнейшем продолжила снижаться (разница температур составила на конец опыта около 1° С).

Для ориентировочного расчета величины переданной тепловой энергии и сравнения ее с электрической воспользуемся следующим расчетом. Плотность песка (ς кг ) примем равной 1650 кг/м3, теплоемкость влажного песка (С) 2,09 кДж/(кг ٠ С), объем песка (V) 0,22 м3, масса (m) 363 кг, разность температур (ΔT) 17,5 ºС (19° С до нагрева и 36,5° С после):

Q = Счп > М\ (1)

При подстановке названных величин в формулу (1) получим величину, равную 13,2 кДж тепловой энергии, что при условии 1,0 кВт ٠ ч составляет 3,6 кДж. В итоге имеем, что на нагрев массива грунта затрачено эквивалентных 3,69 кВт ٠ ч электрической энергии.

Оценить фактические затраты электрической энергии можно следующим образом. Средняя потребляемая мощность компрессора составила 0,77 кВт٠ч, время работы – 2,0 часа, таким образом установка для переноса тепловой энергии затратила 1,54 кВт٠ч (коэффициент преобразования, таким образом, составил 2,4).

В случае увеличения влажности песка, до появления свободной гравитационной воды, увеличивается теплоемкость грунта. Поток подземных вод приведет к выхолаживанию массива (Бутузов, 2022; Васильев, 2006, 2009, 2006).

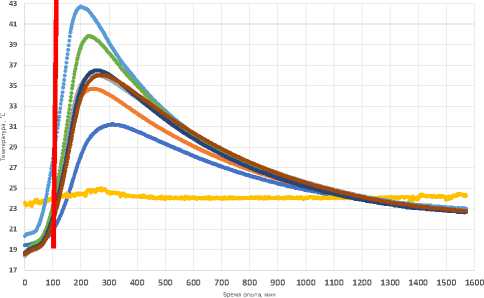

После того, как температура грунтового массива стала постоянной (на момент начала работы установки составляла также 19° С), произвели его выхолаживание. При этом положение медной трубки и расположение датчиков температуры не изменялось. Опыт по изучению процесса выхолаживания массива продолжался на протяжении 18 часов. Минимальная температура на поверхности медной трубки в грунте в ходе опыта составила –6,6° С. Длительность работы компрессора – около 2,0 часов, потребляемая электрическая мощность на всем протяжении работы компрессора была одинаковой и равнялась 0,66 кВт ٠ ч.

29296-1 29296-2 29296-3 29296-4 29297-1 29297-2 29297-3 29297-4

Рис. 3. Температура на поверхности грунта в ходе опыта при его охлаждении. Красной линией показан момент отключения охлаждения

В связи с тем, что температура трубки опускалась до –19,0° С (в грунте до –6,6° С), вокруг трубки наблюдалось намораживание льда даже при низкой влажности песка.

Это приводит к улучшению процесса теплопередачи вследствие разницы теплопроводностей (теплопроводность льда 2,33 Вт/(м ٠ К), теплопроводность песка изменяется от 0,35 до 0,81 Вт/(м ٠ К) в зависимости от влажности).

Расчет по формуле (1) дает следующие результаты при условии, что разность температур (ΔT) составила 12,0° С (21,0° С до нагрева и 9,0° С после). При подстановке названных величин получим величину 9,1 кДж тепловой энергии; при условии, что 1,0 кВт*ч составляет 3,6 кДж, в итоге имеем, что при охлаждении массива грунта извлечено эквивалентных 2,53 кВт٠ч электрической энергии. Фактические затраты электрической энергии: 0,66 кВт٠ч, время работы 2,0 часа, таким образом, установка для переноса тепловой энергии затратила 1,32 кВт٠ч (коэффициент преобразования при работе компрессора на охлаждение грунта оказывается ниже и составляет 1,92).

Анализируя графики нагрева и выхолаживания, представленные на рис. 2 и 3, можно отметить различия в тепловой инерции массива, а также характере нарастания и спада температуры при прогреве и охлаждении. Темп изменения температуры при отключении нагрева уменьшается от 0,01° С /мин. (интервал 800– 900 мин.) до 0,003° С /мин. (интервал 1300– 1400 мин.). При отключении охлаждения темп увеличения температуры массива происходит с интенсивностью от 0,01 (в интервале 800–900 мин.) до 0,008° С/мин. (интервал 1000–1100 мин.).

В результате проведенных работ можно сделать следующие выводы.

-

• Предварительные опытные данные и расчеты свидетельствуют о возможности использования водонасыщенных слабопроницаемых грунтов в качестве теплоакку-мулятора. Стоит отметить, что чем выше степень водонасыщения грунтов, тем выше их теплоаккумулирующая способность. Однако наличие потока подземных вод и инфильтрационные потоки приводят к выносу тепловой энергии;

-

• Накопление энергии в теплое время года в слабопроницаемых грунтах позволит увеличить коэффициент полезного действия существующих теплонасосных установок, работающих по принципу «грунт-вода», так как их эффективность зависит от создаваемого перепада температур на входе и выходе теплоносителя из грунта.

Результаты и обсуждение

Создана лабораторная установка, позволяющая изучать процессы, протекающие в грунтах при нагревании и оттаивании в насыщенных и ненасыщенных водой условиях. Температура на поверхности грунта контролируется цифровыми термометрами, производятся замеры силы тока и вычисления потребляемой электрической мощности. Проведены лабораторные исследования песка, показавшие перспективность использования грунтов в качестве теплоаккумуляторов.

Заключение

Дальнейшие исследования планируется развивать в двух направлениях: натурных полевых исследованиях на территории Учебно-научно-производственного полигона МГРИ для обеспечения тепловой энергией лаборатории кафедры гидрогеологии им. В.М. Швеца и лабораторных исследованиях изменения величины теплопроводности грунтов в зависимости от их гранулометрического и минерального состава, степени водонасыщения.