Восточная степная гадюка Vipera renardi (Reptilia, Viperidae) в Волжском бассейне: материалы по биологии, экологии и токсинологии

Автор: Бакиев А.Г., Гаранин В.И., Павлов А.В., Шуршина И.В., Маленев А.Л.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 т.17, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщены литературные и оригинальные данные, которые касаются биологии, экологии и токсинологии восточных степных гадюк Vipera renardi, обитающих в речном бассейне Волги. Рассматриваются региональные синонимы, внешние морфологические признаки, систематика, распространение, стации, численность, плотность, сезонная и суточная активность, термобиологические аспекты, линька, размножение, продолжительность жизни, питание, защитное поведение, свойства яда.

Восточная степная гадюка, гадюка ренарда, ренардова гадюка, волжский бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/148314751

IDR: 148314751

Текст краткого сообщения Восточная степная гадюка Vipera renardi (Reptilia, Viperidae) в Волжском бассейне: материалы по биологии, экологии и токсинологии

Валидным научным видовым названием восточной степной гадюки, обитающей в Волжском бассейне, является Vipera renardi (Christoph, 1861). Восточную степную гадюку, присвоив ей биноминальное название Pelias renardi, описал Христоф. Он сообщает, что назвал ее в честь своего высокоуважаемого друга и покровителя статского советника Ренарда, обращает внимание на отличия от обыкновенной гадюки Pelias berus (цвет радужной оболочки глаза, спинной рисунок, другие признаки) и отмечает змей описанного вида в окрестностях Сарепты повсюду в степях: «Ich habe in der Umgegend von Sarepta allenthalben in der Steppe diese Schlange gefunden» (Christoph, 1861, p. 606). Согласно приведенной цитате, типовая территория ренардовой гадюки – степи рядом с Сарептой. Место в правобережной части бассейна Нижней Волги, где тогда располагалась немецкая колония Сарепта, находится ныне в городской черте Волгограда.

Полагаем, что в качестве русских синонимов применительно к восточной степной гадюке допустимо использовать названия «гадюка Ренар-да» и «ренардова гадюка». Удалось найти следующие латинские синонимы гадюки Vipera renardi , которыми она обозначалась для региона Волжского бассейна.

Coluber berus – Лепехин, 1771: 415; Pallas, 1799: 112, 114; Штраух, 1868: 287.

? Coluber cerastes – Georgi, 1801: 1878.

Coluber foetidus – Georgi, 1801: 1884.

Vipera cerastes – Pallas, [1814]: 48; Eichwald, 1831: 172.

Coluber ( Vipera ) foetidus – Двигубский, 1832: 31.

Vipera berus – Eversmann, 1845:124; Becker, 1855: 473; Штраух, 1868: 287; Strauch, 1873: 206.

Pelias renardi – Christoph, 1861: 600.

Pelias berus – Кесслер, 1871: 75.

Coluber renardi – Никольский, 1916: 214; Орлов, 1928: 13; Предтечен-ский, 1928: 11, 13, 28; Башкиров, 1929: 143; Бажанов, 1930: 69; Волчанец-кий, Яльцев: 1934: 64.

Colober renardi – Ралль, 1935: 60.

Vipera ursini renardi – Терентьев, Чернов, 1949: 269; Чернов: 1954: 152; Банников и др., 1977: 322; Киреев, 1982: 7; Боркин, Даревский, 1987: 41; Божанский, Никеров, 1994: 34; Табачишин и др., 1996: 62; Ананьева и др., 1998: 559; Бакиев и др., 1999: 202; Полынова, Полынова, 2000: 67; Хабибуллин, 2001: 85.

Vipera ursinii renardi – Mertens, Wermuth, 1960: 203; Ведмедеря, 1981: 30; Боркин, Даревский, 1987: 141; Тертышников и др., 2002: 49; Кузьмин, Семенов, 2006: 94.

Vipera ursini – Попов и др., 1954: 61; Параскив, 1956: 171; Мартино, 1961: 109; Банников, Дроздов, 1969: 417; Банников и др., 1971: 271; Марков и др., 1969: 198; Орлов и др., 1990: 111; Гаранин, 1995а: 24, 1983: 88; Шляхтин, Голикова, 1986: 18; Ильин и др., 1995: 22; Яковлев и др., 1997: 140; Букреева, 1998: 16; Бакиев и др., 1999: 201; Ждокова и др., 1999: 20; Магдеев, 1999: 197; Орлова, Семенов, 1999: 446; Гаранин и др., 2000: 51; Соколов, Лада, 2000: 237; Litvinov, Ganshchuk, 2003: 98; Хабибуллин, 2004б: 70; Павлов П., Ермаков, 2005: 107; Чернобай, 2005: 263; Глаголев и др., 2008: 61.

Vipera ursinii – Боркин, Даревский, 1987: 141; Бакиев, Маленев, 1996: 19; Павлов П., 2001: 219; Завьялов и др., 2001: 101, 2002: 68; Ждокова, Шляхтин, 2002: 50; Ждокова, 2003а: 143, 2003б: 11.

Vipera ursini renardii – Табачишин и др., 1996: 62; Магдеев, Дегтярев, 2002: 93.

Vipera ( ursinii ) renardi – Nilson, Andrén, 1997: 400.

Vipera ( renardi ) ursinii – Табачишин, Ждокова, 2002: 301; Кармышев,

Табачишин, 2003: 26.

Vipera ( Pelias ) renardi – Ананьева и др., 2004: 214; Joger, Dely, 2005: 343.

Описание. По данным из опубликованных материалов (Christoph, 1861; Табачишин и др., 1996; Павлов П., 2001; Хабибуллин, 2001; Ждоко-ва, Шляхтин, 2002; Магдеев, Дегтярев, 2002; Ждокова, 2003а; Гаранин и др., 2004; Павлов, Ермаков, 2005; Шляхтин и др., 2005), внешние морфологические признаки Vipera renardi в Волжском бассейне характеризуются следующими цифрами: L. 665 мм, L. / L.cd. 4,6–11,4 (самцы), 6,9–16,3 (самки); Sq. 19–21, обычно 21; Ventr. 120–154 (самцы), 138–153 (самки); A. 1; Scd. 24–40 (самцы), 21–44 (самки) пар; Lab. 7–10, обычно 8–9.

Верхнее-боковые края морды V. renardi заострены, составляя отличие от сглаженных краев у V. berus . Ноздря небольшого (по сравнению с обыкновенной гадюкой) размера, прорезана в нижней части или (редко) посередине носового щитка. Как правило, имеется единственная апикальная чешуйка, соприкасающаяся с межчелюстным щитком (очень редко таких апикальных чешуек – две, как у обыкновенной гадюки). Зрачок вертикальный.

Тело имеет сверху серую, коричневую, бурую окраску. На верхней поверхности головы выделяется темный Х-образный рисунок. По хребту идет темная зигзагообразная полоса, иногда сглаженная или разбитая на отдельные фрагменты. Бока туловища в темных пятнах. Брюхо светлое, с темными пятнышками. Встречаются целиком или частично черные особи.

Систематика. До конца XIX в. натуралисты плохо различали между собой обитающих в Волжском бассейне степных и обыкновенных гадюк, часто объединяя их в один вид биноминальным названием Coluber berus или другими биноменами. Относящиеся к этому факту пояснения дает А.М. Никольский (1916): «Степная гадюка была описана Христофом (1861), но А.А. Штраух (1869) соединил этот вид с обыкновенной гадюкой С. berus L.; однако Буленже (1893) указал на то, что вид этот следует считать самостоятельным. Так как это было сделано только в 1893 году, то по этот год со времени выхода в свет Sinopsis Viperiden А.А. Штрауха, не пытались различать эти два вида, поэтому оба они фигурируют как C. berus. В настоящее время не легко разобраться в том, какие указания относятся к одному виду, какие к другому» (с. 220).

Вид Pelias renardi , описанный Христофом (Christoph, 1861) из степей около Сарепты, фигурирует под биноменами Vipera renardi или Coluber renardi с конца XIX столетия до середины 1930-х гг. в публикациях, касающихся офидиофауны Волжского бассейна (Boulenger, 1896; Гаврилов, Ососков, 1901; Никольский, 1905, 1916; Гриневецкий, Клюге, 1914; Орлов, 1928; Предтеченский, 1928; Башкиров 1929; Бажанов, 1930; Волчанецкий, Яльцев, 1934). На протяжении последующих нескольких десятков лет данный таксон признается одним из подвидов степной гадюки Vipera ursinii (Swarz, 1936, цит. по: Joger, Dely, 2005; Терентьев, Чернов, 1949; Mertens, Wermuth, 1960; Банников и др., 1977; Ведмедеря, 1981; Боркин, Даревский,

1987; Ананьева и др., 1998; Кузьмин, Семенов, 2006). Мнение о повышении уровня категории таксона renardi с подвидового до видового (Nilson et al., 1995; Nilson, Andrén, 1997) находит отражение в ревизии (Nilson, Andrén, 2001) полиморфного комплекса V. ursinii . Основой для предложенных Нильсоном и Андреном изменений в систематике служит комплексный подход, включающий многомерные морфологические исследования, биохимические и иммунологические данные с использованием фе-нетических и филогенетических (кладистических) методов анализа. Выделяются 3 подвида ренардовой гадюки. Считается, что бóльшую часть видового ареала занимает номинативный подвид V. r. renardi (Christoph, 1861). В отношении номинативного подвида Нильсон и Андрен полагают, что дальнейшие детальные исследования популяций вида позволят подтвердить их мнение о существовании западной (европейская часть), «west renardi », и восточной (азиатская часть), «east renardi », форм как отдельных филогенетических таксонов. Тянь-шанский подвид V. r. tienshanica Nilson et Andrén, 2001 включает высокогорные популяции Киргизстана, частично Юго-Восточного Казахстана, северных районов Таджикистана, Восточного Узбекистана и Китая (Синьцзян). Третий подвид – V. r. parursinii Nilson et Andrén, 2001 – представлен высокогорными популяциями из Северного Синьцзяна (Китай). Остается неясным таксономический статус «алтайской формы» («Altai form of renardi », или «Altai steppe viper») из низкогорных популяций в Казахстанском Алтае (хр. Саур) и частично Синьцзяне (Китай). В перспективе, как следует из приведенной Нильсоном и Андреном (Nilson, Andrén, 2001) информации, не исключается публикация описания алтайского подвида, при этом авторами его научного названия предположительно будут Туниев, Нильсон и Андрен (Tuniyev, Nilson et Andrén), которые обозначили этот таксон. Н.Б. Ананьева и соавторы (2004), принимая данную систематику, уточняют: «До сих пор остается неясным таксономический статус популяций из Казахского Алтая» (с. 215).

В публикации У. Йогера и О. Дэли (Joger, Dely, 2005) признаются все подвиды ренардовой гадюки, выделенные Нильсеном и Андреном (Nilson, Andrén, 2001). Однако Йогер и Дэли, в отличие Нильсона и Андрена, не считают самостоятельными видами V. ebneri Knoeppfler et Sochurek, 1955, V. eriwanensis (Reuss, 1933) и V. lotievi Nilson et al., 1995, а рассматривают эти 3 таксона (не обитающие в Волжском бассейне) в качестве подвидов ренардовой гадюки. По молекулярным данным (Joger et al., 1992, 2003), между армянской степной гадюкой eriwanensis и гадюкой Ренарда имеются лишь недостаточные для видового уровня генетические отличия. Йоге-ром и Дэли (Joger, Dely, 2005) делается ссылка на статью (Kalyabina-Hauf et al., 2004), где изложены результаты секвенирования фрагмента митохондриальной ДНК гадюк. Реконструированная по последовательности гена цитохрома b филогения указывает ясное деление комплекса Vipera ursinii на 3 линии, которые могут соответствовать видовому уровню: чисто европейский вид V. ursinii (Bonaparte, 1835), турецкий вид V. anatolica Eiselt et Baran, 1970, и, наконец, азиатский и восточно-европейский вид с renardi и eriwanensis. Согласно позиции, которой придерживаются Йогер и Дэли (Joger, Dely, 2005), не исследовавшиеся генетически таксоны lotievi и ebne-ri должны пока классифицироваться как подвиды V. renardi.

В 2004 г. В.И. Гаранин, А.В. Павлов и А.Г. Бакиев описывают гадюку Башкирóва V. r. bashkirovi . Типовой территорией подвида является о. Спасский на Волге (в Спасском районе Республики Татарстан). Распространение гадюки Башкирóва ограничивается, по-видимому, левобережьем Волги (включая прилежащие острова) в Татарстане, Самарской и Ульяновской областях. Гадюка Башкирóва отличается от номинативного подвида крупными размерами, частым проявлением меланизма, в среднем бóльшим количеством брюшных щитков, меньшим – подхвостовых, верхнегубных и нижнегубных. Данный подвид тяготеет к лесным биотопам, и в экологическом плане, по мнению авторов описания (Гаранин и др., 2004), представляет форму, близкую к обыкновенной гадюке.

Таким образом, Волжский бассейн населяют 2 подвида ренардовой гадюки: номинативный подвид V. r. renardi (Christoph, 1861) и гадюка Башкирóва V. r. bashkirovi Garanin et al., 2004.

Распространение. В лесостепной, степной, полупустынной и пустынной зонах Восточной Европы, Центральной и Средней Азии. В объеме вида, установленном ревизией Нильсона и Андрена (Nilson, Andrén, 2001), V. renardi распространяется на западе до Румынии, на востоке – до Алтая и Джунгарии, на севере – до Татарстана, а южные пределы распространения доходят до Азербайджана на Кавказе и до верхнего течения Сыр-Дарьи в Средней Азиии. Такое распространение несколько расширится, а южный предел видового ареала окажется в Северном Иране, если, как сделали Йо-гер и Дэли (Joger, Dely, 2005), увеличить объем V. renardi , дополнив его подвидом V. r. ebneri (наряду с еще двумя, распространенными несколько северней, таксонами подвидового уровня – V. r. eriwanensis , V. r. lotievi ).

Ареал V. renardi охватывает в Волжском бассейне лесостепную, степную, полупустынную и пустынную зоны, простираясь от устья Волги на север примерно до 55° с.ш. в Татарстане. В.А. Попов (1978) писал о степной гадюке: «По правому берегу Камы степная гадюка очень редка и, видимо, появилась здесь после образования водохранилища» (с. 72). О той же единственной находке данного вида по правую сторону Камы, в Лаи-шевском районе, сообщает В.И. Гаранин (1988). Степная гадюка здесь, на территории Лаишевского района Татарстана, отмечена на картах с местами находок в некоторых публикациях (Банников и др., 1977; Гаранин, 1983; Гаранин и др., 2004). Однако обитание степной гадюки в камском правобережье не подтверждено коллекционным материалом и исследованиями последних лет. Все сведения о степной гадюке на правом береге Камы основаны на одной встрече гадюки, имевшей светлую окраску и достоверно не определенной до вида. Скорее всего, за степную гадюку в Лаишевском районе была принята обыкновенная гадюка редкой в Татарстане светлой формы. Именно в Лаишевском районе она и встречается. Например, 7 сентября 2006 г., мы поймали в окрестностях пос. Камский 2 гадюки, которые были приняты нами во время поимки за степных гадюк со светлой окраской тела. При внимательном рассмотрении оба пойманных экземпляра оказались обыкновенными гадюками светлой окраски.

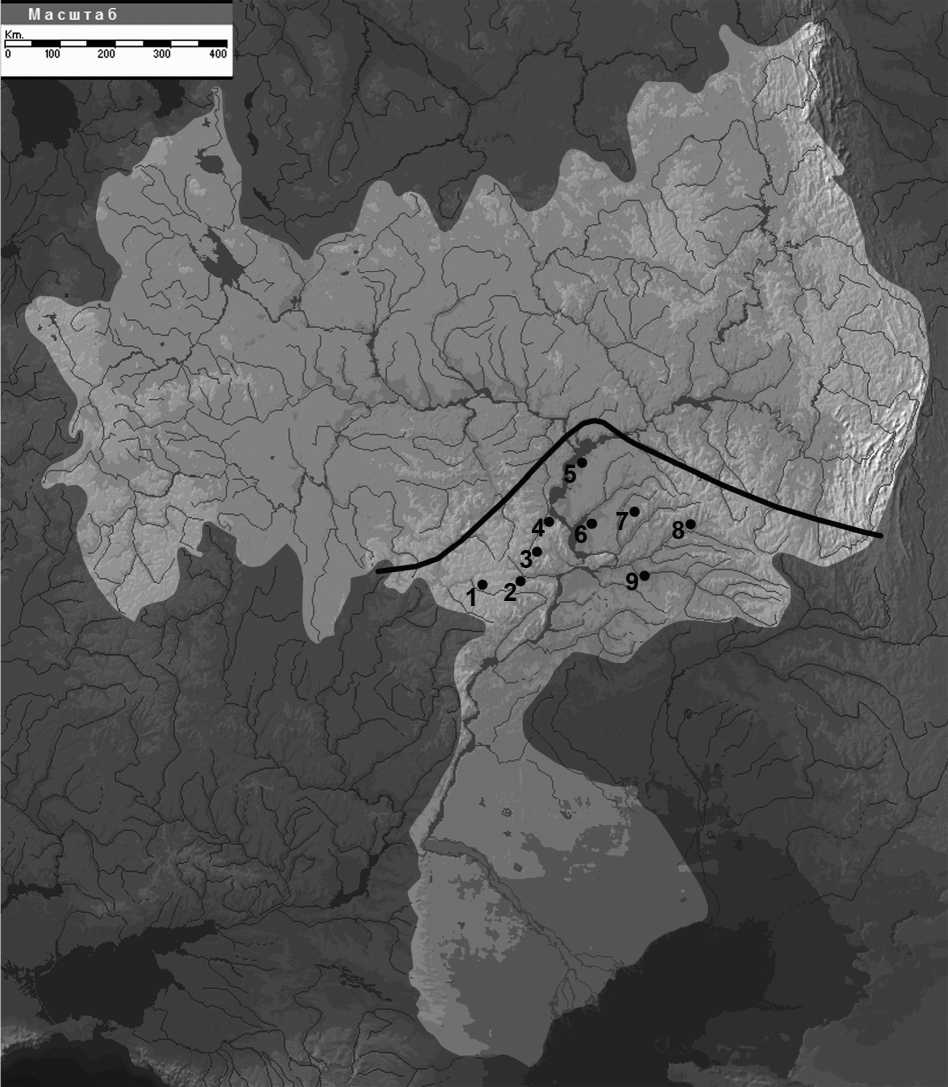

Согласно современным достоверным данным, северная граница ареала V. renardi идет в правобережной части Волжского бассейна по Ульяновской и Пензенской областям. Анализ литературных источников и коллекционных материалов показывает, что в недавнем прошлом ареал захватывал в Волжском бассейне Орловскую и Тамбовскую области, Мордовию. И.Г. Герги (Georgi, 1801) отмечает гадюку под названием Coluber cerastes в степи от Орла к Тамбову. Степная гадюка упоминается С.А. Предтечен-ским (1928) в Ямской степи, расположенной в 12 верстах на юго-запад от Тамбова, а также в юго-восточных степных районах Тамбовской губернии, относящихся сейчас к Тамбовской области и Мордовии, где вид, вероятно, исчез. В коллекции ЗИН РАН имеется экземпляр ренардовой гадюки (№ 9694), отловленный в 1892 г. Казнаковым в с. Лашма Пензенской губернии (нынешний районный центр г. Ковылкино в Мордовии). Однако, обследование степных участков в Ковылкинском районе Республики Мордовия пока положительных результатов об обитании здесь гадюки данного вида не дало (Рыжов и др., 2005; Рыжов, 2007а, б). Точка на Самарской Луке отмечается некоторыми авторами (Банников и др., 1977; Гаранин, 1983) на основании информации из заметки В.А. Кизерицкого (1939), который упоминает степную гадюку в Жигулях. Но достоверных находок с Самарской Луки до сих пор нет, хотя вид отмечается в Правобережье на прилежащих к ней с юго-запада территориях Сызранского района Самарской области (Давыдов, 1995; Бакиев, Файзулин, 2002; Гаранин и др., 2004), которые, строго говоря, к Самарской Луке и Жигулям не относятся. Северная граница ареала от Татарстана направляется в сторону бассейна Урала по территориям Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей, Башкортостана (рис. 1).

По последним сведениям (Гаранин и др., 2004), подвид V. r. bashkirovi распространен в Спасском районе Татарстана, а также в некоторых левобережных районах Ульяновской и Самарской областей. Остальную часть ареала ренардовой гадюки в Волжском бассейне занимает номинативный подвид V. r. renardi .

Стации, численность и плотность. Распределение вида в Волжском бассейне связано, главным образом, с открытыми биотопами. Восточные степные гадюки обитают здесь на целинных участках степи и лесостепи, в редкоствольных лесах, на опушках лесов и на примыкающих к ним луговых и остепненных участках, на облесенных склонах овражно-балочных систем, «кустарниковых лугах», в зарослях камыша, на заброшенных пашнях, в сухих степях, закрепленных бугристых песках, на остепненных территориях в межбугровых депрессиях, глинистых равнинах с полынной растительностью (Косарева, 1950; Кубанцев и др., 1962; Кубанцев, Косарева, 1964; Марков и др., 1969; Киреев, 1983; Шляхтин, Голикова, 1986; Аль-Завахра, 1992; Божанский, Никеров, 1994; Ильин и др., 1995; Шляхтин и

Рис. 1. Северная граница ареала степной гадюки, обозначенная в определителе А. Г. Банникова и соавторов (1977), и ближайшие к ней достоверные места находок:

1) Пензенская область, Камешкирский район, заповедник «Приволжская лесостепь», участок «Кунчеровская лесостепь» и охранная зона заповедника (Павлов П., 2000а, б; Ермаков и др., 2002); 2) Ульяновская область, Павловский район, окрестности с. Плетьма (Кривошеев и др., 2002); 3) Ульяновская область, Новоспасский район, 6 км восточнее р. п. Новоспасское (Кривошеев и др., 2002); 4) Ульяновская область, Сенгилеевский район, окрестности с. Шиловка (Кривошеев и др., 2002); 5) Республика Татарстан, Спасский район, территория ГПЗ «Спасский» (Гаранин, 1995б); 6) Самарская область, Ставропольский район, окр. с. Хрящевка (Песков, 2003б); 7) Самарская область, Сергиевский район, водораздел рек Сок и Кондурча (Магдеев, Дегтярев, 2002); 8) Самарская область, Похвистневский район, окрестности с. Старопохвистнево (Бакиев, Файзулин, 2002); 9) Самарская область, Кинельский район, Красносамарский лес (Песков, 2001).

др., 1995, 2006; Магдеев, 1995; Магдеев, Павлов, 1995; Табачишин и др., 1996; Бакиев, 1998; Завьялов, Табачишин, 1998; Завьялов и др., 2001; Павлов П., 2000а, 2001; Хабибуллин, 2001; Ждокова, 2003а; Кармышев, Таба-чишин, 2003; Песков, 2003а; Гаранин и др., 2004; Кривошеев, 2004). На севере Нижнего Поволжья эти змеи избегают увлажненных лесных участков пойм рек и агроценозов (Табачишина и др., 2002), на юге междуречья Волги и Урала отсутствуют в барханных и разбитых песках (Чернов, 1954).

Главным признаком, объединяющим различные ландшафты, пригодные для обитания восточной степной гадюки можно считать высокое разнообразие микробиотопов, обеспечивающих наличие множества укрытий (микроклиматический градиент) для змей и условий для развития их кормовой базы. При этом большое значение имеет наличие зимних убежищ и пониженная влажность биотопов (Гаранин и др., 2004).

Говоря о приуроченности гадюки Ренарда к сухим биотопам, следует отметить определенные исключения. В тех районах Калмыкии, где обитают ящеричные змеи, гадюки концентрируются по берегам ильменей и Каспийского моря, т.е. там, где отсутствует ящеричная змея, излюбленным объектом питания которой является степная гадюка (Мартино, 1961). В Татарстане, на островах, образовавшихся в результате создания Куйбышевского водохранилища, обитает «спасская» популяция, и помимо свойственных для вида открытых ксерофильных биотопов она здесь заселяет типичные для обыкновенной гадюки лесные биотопы, проникает в гигрофильные сообщества, а в начале сезона активности мигрирует через водные преграды на другие острова, возвращаясь на зимовку обратно (Павлов А., Бакин, 2001; Павлов А., 2003; Гаранин и др., 2004). Освоение лесных и влажных биотопов ренардовой гадюкой отмечено нами также в двух популяциях Левобережья Средней Волги: во-первых, в Кинельском районе Самарской области (Красносамарское лесничество) и, во-вторых, на границе Мелекесского района Ульяновской области и Ставропольского района Самарской области (рыбхоз «Сускан» и его окрестности). Ренардова гадюка в Красносамарском лесничестве ошибочно – ввиду необычной биотопиче-ской приуроченности наряду с морфологическими отклонениями «от нормы» – отмечалась как обыкновенная гадюка или гадюка Никольского, фигурируя под этими названиями в ряде работ (Маньковский, 1980; Горелов и др., 1992; Магдеев, Бакиев, 1995; Бакиев и др., 1996).

Высокая плотность, 30–35 экз./га, отмечена в Татарстане, на специфических участках о. Спасский (Павлов А., Бакин, 2001), т.е. на северном пределе распространения вида. Еще более высокие значения плотности – до 43,3 ос./га – для Государственного комплексного заказника «Спасский» указываются в другой работе А.В. Павлова (2001) для разных биотопов: влажные луга (16,7–26,7), луговые степи (10,0–33,4), участки дубоволипового леса (6,7–20,0), заболоченные лесные участки (10,0–23,3), развалины зданий (13,3–43,3).

В Камешкирском районе Пензенской области в июле месяце на маршруте протяженностью 4 км в пределах участка «Кунчеровская лесостепь»

заповедника «Приволжская лесостепь» встречено 3 степные гадюки, а в охранной зоне этого заповедного участка – 6 особей на 5 км (Ермаков и др., 2002). Согласно другим данным этих же авторов, на Кунчеровском участке встречается до 5,0–5,7 экз./га (Павлов П., 2001, 2003), а в охранной зоне Кунчеровского участка – 1,5–3 экз./га (Павлов П., Ермаков, 2005).

По материалам В.А. Кривошеева (2004), в Радищевском и Новоспасском районах Ульяновской области на 1 км маршрута встречаются до четырех особей.

По данным Д.В. Магдеева (Магдеев, Бакиев, 1995) летом на землях совхоза «Восточный» (Большечерниговский район Самарской области) плотность вида достигает 30 экз./га, снижаясь в местах выпаса скота до 5. В Похвистневском районе, на территории ПП «Гора Копейка» (260 га), популяция оценена в 300 особей (Горелов, 1996). По данным Д.В. Магдеева и А.И. Дегтярева (2002), относящимся к первой декаде мая 1997–2002 гг., в окрестностях с. Парфеновка Кинельского района плотность в разные годы колебалась от 4 до 18 экз./га, причем численность в 2000 г. (16 экз./га) по сравнению с 1999 г. (5 экз./га) возросла более чем в 3 раза. Согласно же нашим исследованиям, встречаемость весной и осенью даже на локальных участках с максимальной плотностью в Большечерниговском (1995–1996 гг.), Кинельском (2000–2008 гг.), Ставропольском (2002 г.) и Сызранском (2005–2008 гг.) районах Самарской области, а также в Мелекесском районе Ульяновской области (2002 г.) не превышает 3–4 экз./га, а в летние месяцы – 1 экз./га. По данным В.А. Кривошеева (2006), на территории Ульяновской области в Радищевском районе (1990 г., 2001 г.) максимальная плотность вида составляет 4–5 экз./га, в Новоспасском районе (окр. с. Васильевка, 1996 г.) – 5–6 экз./га, в Старокулаткинском районе (вблизи Золотой горы, 1995 г.) – 3–4 экз./га.

Плотность в наиболее предпочитаемых местообитаниях правобережной части Саратовской области достигает 2–5 экз./га, возрастая на специфических участках до 9 (Красноармейский район, окрестности с. Нижняя Банновка) и даже 14 (Татищевский район, окрестности ст. Курдюм), а в ряде районов саратовского Заволжья, на участках с травянистокустарниковой растительностью овражно-балочных систем, составляет 5– 11 экз./га (Табачишина и др., 2002). По данным Б.С. Кубанцева и Н.А. Косаревой (1964), в Волгоградской области, в луговых биоценозах у ВолгоДонского канала степная гадюка встречается со средней численностью 3 особи на двухметровой полосе учетного маршрута в 1 км, а на участках степи, далеко отстоящих от водохранилищ, встречаемость составляет 1–2 особи на маршруте той же протяженности. Сходные цифры (3 и 1,5 экз./км), по-видимому, для этих же самых биотопов – по результатам учета на маршрутах длиной 41 и 32 км соответственно – указываются в работе Г.С. Маркова и соавторов (1969). В 1960-х гг. плотность степной гадюки в лугово-степных биотопах междуречья Волги и Дона достигала 7–15 особей на 1 га, а в летние месяцы 1986 г. численность в аналогичных биотопах оказалась в пределах 1–2 особи на 10 км учетного маршрута (Кубанцев,

Колякин, 1989). В Калмыкии регистрировалось 7–12 ос./га на севере Сар-пинской низменности (Киреев, 1983), 4–6 ос./га на юго-западе Ергенин-ской возвышенности (Ждокова, Шляхтин, 2002). Встречаемость в зарослях песчаной полыни близ с. Замьяны и в районе ст. Досанг Астраханской области, по данным учетных маршрутов в июне 1979 г., равнялась 0,2 экз./км (Бобров, 1985). Плотность населения в некоторых местах обитания на территории Харабалинского, Красноярского и Черноярского районов в июне 1991 г. составляла 0,66–2,35 экз./га (Божанский, Никеров, 1994). На закрепленных буграх в мелкобугристых и бугристых песках, примыкающих непосредственно к Волго-Ахтубинской пойме, среднее значение плотности вида равно 1,0 экз./га, а в изолированном массиве песчаных пустынь Берли – 2,35 экз./га (Божанский, Полынова, 1995). В сухой степи, находящейся на территории Западно-Казахстанской области в пределах 48°55'–49°20' с.ш. и 48°10'–50°25' в.д., во второй половине лета 1991 г. отмечена плотность 5– 10 ос./га, причем все встреченные гадюки были молодыми (Ильин и др., 1995).

Сезонная и суточная активность. На островах Спасского архипелага в Татарстане сроки выхода из зимних убежищ на поверхность изменяются по годам и обусловлены сроками полного стаивания снегового покрова – с последних чисел марта до конца третьей декады апреля, уход на зимовку начинается в конце сентября и может растягиваться на месяц (Павлов А., 2003). В заповеднике «Приволжская лесостепь» (Пензенская область) самая ранняя встреча степной гадюки отмечена 17 апреля (1999 г.), самая поздняя – 25 сентября (2000 г.) (Павлов П., 2001). В Ульяновской области степная гадюка появляется в марте-апреле (Кривошеев и др., 2001), на востоке Радищевского района степные гадюки отмечались с 11 апреля (2005 г.) по 26 сентября (2004 г.) (Я. Кучера, личное сообщение). В Самарской области, Большечерниговском и Похвистневском районах, появление степных гадюк наблюдается в первой половине апреля, уход на зимовку приходится на 15–20 сентября (Магдеев, 1995). В Ставропольском районе Самарской области сеголеток был пойман А.Н. Песковым (личное сообщение) 14 сентября 2002 г. В Саратовской области степные гадюки появляются после зимовки в конце марта – апреле при температуре воздуха +6…+9° и выше, перед зимовкой отдельные особи попадаются еще во второй половине октября (Шляхтин и др., 2005). У стации Курдюм Татищев-ского района Саратовской области первые змеи наблюдались с 7 апреля (1992 г.), массовое появление отмечается во второй половине апреля, в начале сентября наблюдаются небольшие скопления змей около мест зимовок, а к концу сентября – первой половине октября степные гадюки уходят на зимовку (Табачишина и др., 2002). Нами в Татищевском районе степная гадюка поймана 23 сентября 2001 г., экземпляр хранится в ИЭВБ РАН. В Калмыкии известны встречи в феврале (Ждокова, Пресняков, 2000). У восточной границы бассейна Нижней Волги, на юге Уральской области, в 1958–1960 гг. активных гадюк наблюдали с начала апреля до конца октября (Окулова, 1981).

По данным из Татарстана, до середины мая гадюки, населяющие о. Спасский, ведут дневной (один пик активности) образ жизни; далее суточная активность змей приобретает смешанный характер – от дневного до ночного, в зависимости от микробиотопических и погодных условий (Павлов А., 2003). В Пензенской области в весенний период змеи активны в течение всего дня, летом наибольшая активность наблюдается в утренние и вечерние часы – до 11 и с 18, осенью – в краткие дневные часы, когда змеи грелись на солнце (Павлов П., 2001). Д.В. Магдеев (1995) ошибочно утверждает, что на территории Самарской области и Западного Казахстана степная гадюка имеет на протяжении всего сезона (не только весной и осенью, но и в течение всего лета) один пик активности. У «самарских» гадюк он в среднем приходится, по данным Магдеева, на 13 часов. Сообщая такую информацию о Западном Казахстане, этот автор ссылается на работу Окуловой (1981). На самом деле Н.М. Окулова пишет о двух пиках в июне-июле – «максимум активности с 9 до 12 и с 15 до 18 ч.» (с. 93). Якобы однопиковая летняя активность степной гадюки в Самарской области не подтверждается ни нашими данными, ни данными других исследователей. Так, А.Н. Песков (2003а) приводит данные, согласно которым в Кинельском районе однопиковая в апреле и начале мая встречаемость вида со второй половины мая превращается в двухпиковую. В Саратовской области наиболее ранний утренний выход гадюк во второй половине апреля приходится на 9–10 часов при температуре воздуха выше 12°, с апреля по июнь степная гадюка активна на протяжении всего дня (Табачишина и др., 2002), переходя летом с дневной на утреннюю и вечернюю активность, но в пасмурную погоду она активна и днем (Шляхтин и др., 2005, 2006). В Калмыкии ранней весной и осенью эти змеи проявляют активность в течение всего дня, в начале мая – только в утренние часы. Летом они покидают убежища утром при температуре почвы 19–22° и остаются активными до 10 часов, затем пережидают жару в убежищах или тени, вечером активные гадюки встречаются с 18 до 22 часов, иногда и в более позднее ночное время (Киреев, 1983). В Волгоградской и Астраханской областях в утреннее прохладное время змеи держатся не далее 1–1,5 м от входа в ночное убежища с освещенной стороны, обогреваясь в солнечных лучах. Как правило, норы, в которых укрываются змеи, расположены у основания кустов тамариска. Утренняя активность в апреле-мае в ясные солнечные дни начинается с 9 часов до 9.30, сдвигаясь в пасмурные и прохладные на 10–11 часов. С 11 до 13–14 часов гадюки могут быть встречены и на удалении нескольких десятков метров от своих нор. Позже, если день жаркий, змеи находятся у «родного» куста с теневой его стороны. Активность в этот период однопиковая и заканчивается в 19.30–20.30 (Литвинов, 2005).

На суточный цикл активности степных гадюк влияют характер растительности, обеспеченность кормом, температурные факторы, сила и направление ветра, упитанность змей, линька, беременность, эндогенные ритмы (Фомина, 1966; Даниелян, Сатурян, 1977; Павлов А., Бакин, 2001; Гаранин и др., 2004; Литвинов, 2005).

Термобиологические исследования . Обращаясь к температурным факторам, можно упомянуть, что для наземных рептилий ведущим считается температура субстрата, а не воздуха (Котенко, 1993). Однако, по сведениям, которые относятся к ренардовой гадюке в Волжском бассейне (Литвинов, 2004, 2005), ничуть не меньшее и даже большее значение по сравнению с субстратом имеет приземный воздух. Температуру тела змей Н.А. Литвинов измерял в пищеводе, температуру воздуха – на высоте 2–5 см. Литвиновым (2004) для Самарской и Ульяновской областей ( n =12) приводится выборочное корреляционное отношение температур тела и субстрата 0,91 ± 0,04, тела и приземного воздуха – 0,99 ± 0,02. Для объединенных выборок из Татарстана, Самарской и Ульяновской областей ( n =70) в этой же публикации приводятся значения 0,75 ± 0,09 и 0,95 ± 0,02 соответственно. По материалам Литвинова (2005), полученным в Волгоградской и Астраханской областях ( n =74), значение корреляционного отношения температур тела и поверхности субстрата составило 0,77 ± 0,06, а температур тела и приземного воздуха несколько выше – 0,82 ± 0,05. Показатель силы влияния температуры поверхности субстрата на температуру тела равен 50,14%, а влияния температуры приземного воздуха – 61,90% (Литвинов, 2005). Во всех рассмотренных случаях – с корреляционным отношением и показателем силы влияния – нулевая гипотеза опровергается на уровне 0,1% (Литвинов, 2004, 2005).

В Саратовской области степная гадюка отмечена 12 апреля 1998 г. «на поверхности почвы при температуре +9.6°С» (Табачишина и др., 2002, с. 80). В Калмыкии ранний выход из зимних убежищ отмечен при температуре воздуха 13° (Киреев, 1983).

А.Н. Песковым (2003а) степные гадюки в Волжском бассейне (Татарстан, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская и Астраханская области) встречены на субстрате, температура поверхности которого варьировала от +14,5 до +43,5ºС, при этом животные имели температуру тела от +22,3 до +32,8º. Самцы и самки статистически достоверно (при 5%-ном уровне значимости) не различались по средним значениям температуры тела в пищеводе (26,67 ± 1,773 и 29,25 ± 0,914 соответственно), температуры субстрата, на котором встречены гадюки (23,91 ± 3,350 и 25,40 ± 4,067), и разницы между температурами тела и субстрата (2,76 ± 2,216 и 3,85 ± 4,190). Скорее всего, указанное отсутствие достоверных различий обусловлено недостаточной репрезентативностью выборок (7 самцов и 6 самок).

По данным Н.А. Литвинова (2004), средняя температура тела самок (29º) на о. Спасск выше ( P <0,05) на 2,0º, чем у самцов. В Волго-Ахтубинской дельте (Литвинов, 2005) самки ( n =32) по сравнению с самцами ( n =20) выбирают более теплые субстрат (на 2,5º, P <0,001) и воздух (на 2,3º, P <0,001), температура тела первых выше на 1,4º (P<0,01).

В Спасском районе Татарстана, на островах Куйбышевского водохранилища, не очень благоприятный для обитания степной гадюки температурный режим смягчается зарослями ракитника, которые служат укрытием от высоких дневных температур и постоянных ветров (Павлов А., Бакин,

2001). В заповеднике «Приволжская лесостепь» (Пензенская область) в жаркие летние дни гадюки встречались в тени, где температура часто достигала 28–30°С (Павлов П., 2001). Для температуры тела в Волжско-Уральском регионе указывается среднее значение 29,7°С (Litvinov, Gansh-chuk, 2003). В Западном Казахстане активные гадюки наблюдались в апреле-мае при температуре воздуха 18–31,5°, в июне-июле при 21–28°, в сентябре-октябре – при 14–27°; температура тела активных гадю варьировала в пределах 25–32°, в среднем равна 29,1° (Окулова, 1981).

Богатый цифровой материал по термобиологии вида в Волжском бассейне (территории Татарстана, Самарской, Ульяновской, Волгоградской и Астраханской областей) приводится в работах Н.А. Литвинова (2004, 2005).

В первой из них (Литвинов, 2004) указывается, что для Самарской и Ульяновской областей ( n =12) средняя температура (в градусах Цельсия) составила: для субстрата 27,7 ± 2,18, для воздуха 26,9 ± 2,96, для тела 29,7 ± 0,95; добровольный минимум равен 14,5 (субстрат), 14,2 (воздух), 21,3 (тело), а добровольный максимум 44,8, 43,3, 35,8 соответственно; диапазон оптимальных температур соответствующих параметров находится в пределах 24,0–39,0, 21,0–29,0, 29,0–35,0. Для объединенных выборок из Татарстана, Самарской и Ульяновской областей ( n =70) приводятся следующие цифры. Добровольный минимум равен для субстрата 10,8, для приземного воздуха 8,7, а добровольный максимум 43,5 и 32,6 соответственно. Диапазон оптимальных температур определяется интервалами 15,0– 28,0, 18,0–27,0, 25,0–29,0. Согласно экспериментальным данным ( n =3), тепловой шок наступает при 47,6° в камере термостата, а смерть при 49,0°. В процессе нагревания от начальной температуры 22,0° в течение двух часов первое беспокойство гадюки проявляют при 39,7°, агония отмечена при 47,6°. При температурном шоке и последующей смерти температура в пищеводе равна 41,0°, на поверхности тела 46,0° (Литвинов, 2004).

Другая работа Литвинова (2005) относится к Нижнему Поволжью (Волгоградская и Астраханская области). Здесь для ренардовой гадюки (n=74) отмечаются, в частности, следующие значения температур весной. Добровольный минимум равен 14,7° (поверхность субстрата), 13,7° (приземный воздух), 20,4° (пищевод), а добровольный максимум соответственно 43,9°, 38,9°, 38,9°. Диапазон оптимальных температур для субстрата, воздуха и тела указывается в пределах 23,5–31,7°, 18,1–27,7°, 26,3–30,6°. Литвинов сравнивает популяции степных гадюк по «индексу термоадаптации», вычисляемого путем деления среднеарифметического показателя температуры тела на сумму половин среднеарифметических показателей температур субстрата и приземного воздуха. В направлении с севера на юг индекс меняется следующим образом: Татарстан – 1,35, Ульяновская и Самарская области – 1,21, северный Прикаспий (2003–2004 гг.) – 0,94 и эта же территория в 2005 г. – 1,06. По мнению Литвинова, высокое значение индекса говорит о хорошей адаптированности к относительно низким температурам, и, наоборот, низкое – к высоким. В Татарстане, на северном пределе распространения вида, где отмечено максимальное значение индекса, поддержанию оптимальной термпературы тела при низких внешних температурах должны способствовать отмеченные здесь крупные размеры гадюк и высокая степень у них меланизма.

Н.А. Литвиновым и Н.Н. Сипатовым (2006) опубликована статья, в которой приводятся температурные характеристики, полученные в период с 2003 по 2006 г. для 115 экз. степных гадюк из Волгоградской и Астраханской областей.

«Среднеарифметическое значение температуры тела в целом по выборке составило 28,6±0,45ºС с добровольным минимумом в 20,4ºС и добровольным максимумом в 38,9ºС. Но, как и у любого другого эктотермного животного, температура тела степной гадюки сильно зависима от внешних температур, изменяющихся как в течение дня, так и в течение всего периода активности, поэтому приводить какое-то одно значение температуры тела будет явно недостаточно. В 2005 г. температура тела у гадюк из окрестностей ст. Досанг составила 29,0±0,54ºС ( n =48), в 2006 г. – 30,0±0,53ºС ( n =52). Соответственно, температуры субстрата, воздуха и It для 2005 г.: 28,6±0,77ºС, 27,2±0,72ºС и 1,10±0,02. Для 2006 г. в том же порядке значений: 27,3±1,06ºС, 24,9±0,95ºС, 1,20±0,02. Таким образом, правильнее будет говорить о том, что температура тела степной гадюки находится в рамках 28,6–30,0ºС. В целом по всей выборке интервал оптимальных температур для тела находится в пределах 26,2–35,0ºС, для субстрата – 20,8–38,1ºС и для приземного воздуха – 18,6–26,8ºС. Температура абсолютного оптимума, так же как и температура тела, подвержена флуктуации: от 30,0ºС в 2005 г. до 34,0ºС в 2006 г.

Оптимальные температуры, т.е. такие, при которых гадюки встречаются чаще в течение суток, следующие: для тела – 26,2–35,0ºС, для песка – 20,8–38,1ºС и для приземного воздуха – 24,0–33,1ºС.

Сила связи ( η ) температуры тела степных гадюк с температурой субстрата весьма значительная: в 2003–2004 гг. она составила 0,89±0,05, в 2005 г. – 0,72±0,06, в 2006 г. – 0,87±0,03» (Литвинов, Сипатов, 2006, с. 117–118).

По результатам наших измерений, сделанных на о. Спасск (Татарстан) 10–11 июня 2006 г., температура тела гадюк ( n =13) в пищеводе составляет 22,1–33,0°, температура поверхности субстрата в местах встреч – 17,9– 32,9°. Полученные нами здесь же 22 июля 2006 г. данные ( n =7) следующие: температура тела – 23,8–33,5°, температура субстрата – 16,2–28,5°.

См. также раздел «Сезонная и суточная активность».

Линька. По сведениям из Казахстана (Параскив, 1956), первый раз степная гадюка линяет спустя 10–20 минут после рождения, а через 10–12 дней – вторично. По данным, полученным на Северо-Западном Кавказе (Островских, 2003), новорожденные линяют в течение 1,5 часа, а самая ранняя постэмбриональная линька отмечена через 29 мин. после рождения.

Взрослые линяют не менее 2–3 раз за сезон, молодые – чаще. А.В. Павлов (2003) сообщает о линьке степной гадюки в Татарстане, на остро- вах Спасского архипелага, следующую информацию. Весной змеи, находящиеся на различных стадиях линьки, встречаются с двадцатых чисел апреля по начало июня; следующая «смена кожи» начинается 19–25 июля, с этого момента линяющих особей можно наблюдать в последующие 2 месяца. Нами 10 июня 2006 г. на о. Спасский встречен половозрелый самец с признаками приближающейся линьки (мутные глаза). В Ульяновской области у взрослых особей отмечено 3 линьки: в апреле-мае, июле-августе, в конце августа – начале сентября (Кривошеев и др., 2001). В.А. Линдгольм (Lindholm, 1902) пишет, что в течение лета в Каргалинской степи Vipera renardi линяет до 4–5 раз. В.Л. Десятков (1977) отмечает, что в неволе две особи данного вида при одинаковом содержании и кормлении линяли очень синхронно: с сентября 1973 г. по январь 1974 г. интервалы между линьками у одной были в среднем 26 дней, у другой 25,2 дня (6 линек). «В условиях Северо-Западного Кавказа половозрелые самки наиболее активно линяют в период с мая по август. Линька половозрелых самцов имеет 2 пика – в марте-апреле и в сентябре. Неполовозрелые особи линяют равномерно в течение всего периода активности. Общая продолжительность процесса линьки и ее отдельных стадий зависит от температурных условий среды и индивидуальных особенностей змей. В условиях неволи змеи, в ходе сезона активности, линяли ежемесячно, и большинство особей имело не менее 5–6, а некоторые – по 7–9 линек. Процесс линьки длится от 7 до 16 суток (чаще 7–10), а продолжительность отдельных стадий линьки варьирует от 1 до 6 суток. Непосредственно линька длится 12–45 мин.» (Островских, 2003, с. 10–11). Степные гадюки сбрасывают старые покровы при температуре не ниже 15° и относительной влажности не ниже 35% (Банников, Дроздов, 1969).

Размножение . Согласно данным из различных регионов, половая зрелость у степной гадюки наступает в двух- или трехлетнем возрасте (Чернов, 1950; Богданов, 1965; Котенко, 1981) при длине тела 295 мм и более (Брушко, Фомина, 1970; Котенко, 1981; Окулова, 1981; Тертышников, 2002). На севере Нижнего Поволжья степные гадюки достигают размеров половозрелых особей перед третьей зимовкой, а после нее, по-видимому, способны включаться в размножение (Табачишина и др., 2003).

Предполагается, что гадюки ursinii комплекса принадлежат к группе с типом половой стратегии (Saint Girons, 1976; Nilson et al., 1999), свойственной для V. aspis («aspis» тип), при котором развитие мужских половых продуктов начинается уже летом с достижением максимально возможной зрелости за сезон в осеннее время. При этом основной период сперматоци-тогенеза и спермиогенеза протекает в течение лета-осени, и к окончанию сезона активности у самцов могут обнаруживаться зрелые половые продукты. Данный тип половой стратегии в целом характерен для гадюк, обитающих в областях с достаточно мягким и ровным умеренным климатом. Нильсон и Андрен (Nilson, Andrén, 2001), выделившие в качестве вида V. renardi, рассматривают возможность существования у него иных репродуктивных механизмов. В более суровых условиях у гадюк в ходе эволю- ции развился «berus» тип половой стратегии, характеризующийся временным разрывом (период зимовки) между сперматоцитогенезом и спермио-генезом, и окончательное созревание половых продуктов наступает непосредственно перед началом весеннего спаривания (Nilson, 1980; Höggren, 1995). Из имеющихся в литературе данных остается неясным, какой тип половой стратегии присущ V. r. renardi и другим подвидам ренардовой гадюки.

Исследования, данные которых можно трактовать в пользу « aspis » стратегии у ренардовой гадюки, проводилось как в естественных условиях (Брушко, Фомина, 1970), так и в искусственных (Островских, 2002, 2003). В Казахстане, в Чу-Илийском междуречье перед уходом гадюк на зимовку вес семенников превышает апрельский. Спаривание начинается с конца марта и длится до середины мая. В июне-июле сперматогенез прекращается. Формирование гамет в августе-октябре вызывает осеннее увеличение веса семенников. Спермии способны сохраняться в семенных канальцах в течение всей зимы (Брушко, Фомина, 1970). С.В. Островских (2002, 2003), занимающийся исследованием вида на Северно-Западном Кавказе, при проведении экспериментов в условиях террариума пришел к выводу, что холодовая стимуляция не является обязательной при размножении ренар-довых гадюк. Потомство в неволе было получено от особей, отловленных из природы в последней декаде октября и содержавшихся 6–8 дней без света при температуре 16–20°. Затем змей перевели в террариум с обогревом (22–28°) и 12-ти часовым фотопериодом. Уже в начале ноября эти гадюки спаривались, а в феврале принесли потомство. Однако от экземпляров, которые были пойманы осенью и сразу помещены в вольер комнаты искусственного климата с температурой 24–26° днем и 16–26° ночью, потомства получить не удалось. По мнению Островских, достаточным условием инициации полового поведения вида может служить изменение светового режима. Наблюдаемое в террариуме осеннее спаривание ренардо-вых позволяет предположить его возможность и в природе при соответствующих погодных условиях, как это отмечено (Trutnau u. a., 2005) у V. as-pis .

В Волжском бассейне спариваться ренардовы гадюки начинают, за редким исключением (Павлов А., 2003), не ранее конца апреля (Магдеев, 1995; Павлов А., Замалетдинов, 2002; Табачишина и др., 2002; Песков 2003а). По данным А.В. Павлова (2003), у степной гадюки на о. Спасск в Татарстане начало спаривания связано с полным стаиванием снега; наиболее раннее стаивание отмечено в последних числах марта, наиболее позднее – в конце третьей декады апреля; в это время начинается выход змей из зимних убежищ; через 15–20 дней после появления на поверхности первых гадюк начинается период спаривания, длящийся 7–10 дней. И.Е. Табачи-шина и соавторы (2002) сообщают, что на севере Нижнего Поволжья спаривание отмечается через 2–3 недели после выхода с зимовки, в это время встречаются «клубки» из 3–8 особей.

В «спасской» популяции из Татарстана доля фертильных, но не оплодотворенных самок ( L. >400 мм) составляет 17–25% (Павлов А., 2003). На Украине, в Сивашах (о. Куют-Тук), по данным Ю.В. Кармышева (2002), не все половозрелые самки спариваются ежегодно: в спаривании не участвуют до 11% из них. Следует заметить, что в отдельных случаях спаривание не приводит к беременности: например, одна – из 5 отловленных на Северно-Западном Кавказе, перезимовавших в искусственных условиях и спаривавшихся в террариуме – самка не принесла потомства (Островских, 2002, 2003).

Зародыши развиваются не во всех яйцах, вышедших в яйцевод (Бер-дибаева, 1981). Вероятно, имеется плацентарная связь зародышей со стенками яйцевода матери (Банников, Дроздов, 1969, 1985).

Количество эмбрионов у беременной самки или новорожденных в одном помете, по данным из Среднего Поволжья (Башкиров, 1929; Гаранин, 1983, 1995б; Магдеев, Дегтярев, 2002; Песков, 2003а; Гаранин и др., 2004; Павлов П., Ермаков, 2005; Бакиев, 2008), варьирует от 3 до 19. При вскрытии 5 самок, отловленных в саратовском Правобережье в конце мая – начале июня, обнаружено по 10–14 яиц размером 9,4–14,3×12,2–18,3 мм, в среднем 11,7 ± 0,13×15,9 ± 0,19 мм (Табачишина и др., 2002). Судя по количеству крупных фолликулов в яичнике и яиц в яйцеводах, помет одной самки в южной части междуречья Волги и Урала составляет от 5 до 18 особей, причем у самок длиной свыше 400 мм яиц было более 10 (Чернов, 1954). Среднее число яиц у беременных самок, отловленных на побережье водохранилищ Волго-Дона, равно 13,0 (Марков и др., 1969).

Ренардова гадюка является яйцеживородящим видом. Рождение детенышей в Волжском бассейне происходит с конца июля до середины сентября (Чернов, 1954; Гаранин, 1983; Магдеев, Дегтярев, 2002; Павлов А., 2003; Песков, 2003а; Табачишина и др., 2003; Павлов П., Ермаков, 2005). В Саратовской области беременность длится около 100 суток (Шляхтин и др., 2006). По литературным данным, длина туловища ( L. ) новорожденных варьирует от 140 до 210 мм (Магдеев, Дегтярев, 2002; Табачишина и др., 2002, 2003), при длине 180–210 мм масса составляет 4,4–4,5 г (Магдеев, Дегтярев, 2002).

В 2005 г. в Институте экологии Волжского бассейна РАН нами содержались 3 беременные самки. Две из них были отловлены 13 июня в Спасском районе Татарстана, на о. Мордово в Куйбышевском водохранилище. Одна из них ( L. =485 мм) родила 13 августа 9 живых детенышей ( L. 119–149 мм, масса 1,9–3,5 г), другая ( L. =520 мм) – 15 августа 14 живых детенышей ( L. 123–148 мм, масса 2,3–3,6 г). Третья самка ( L. =450 мм) была поймана 14 августа в Ставропольском районе Самарской области, на правом берегу Волги, в с. Климовка. У последней самки 7–8 сентября родились 2 живых детеныша ( L. 142, 145 мм, масса 2,8, 3,2 г) и 2 мертвых (одинаковой длины L. =138 мм, масса 3,6 и 4,0 г). С учетом этих данных пределы варьирования параметров новорожденных в Волжском бассейне составят: L. 119–210 мм, масса 1,9–4,5 г.

Продолжительность жизни в природе змей данного вида достигает 7–8 лет (Банников, Дроздов, 1969; Банников и др., 1977; Alekperov, 1982, цит. по: Joger, Dely, 2005).

Ренардовы гадюки потребляют насекомых, относящихся не только к отряду прямокрылых: например, на юге Уральской области ЗападноКазахстанского края в питании отмечены чешуекрылые – гусеницы озимой совки (Окулова, 1981), а в Чу-Илийском междуречье, в окрестностях ст. Отар, т.е. на границе Алма-Атинской и Джамбульской областей Казахстана, – 2 вида богомоловых (Богданов, 1968). В Казахстане рацион включает жуков и паукообразных (Параскив, 1956). В желудочно-кишечном тракте особей из Ставропольского края обнаружены тараканы, богомолы, жуки, а также многоножки (Тертышников, Высотин, 1987). По данным из Украины, на черноморском о. Орлов в период гнездования птиц степные гадюки питаются яйцами (Щербак, 1966) и птенцами чаек, утиных и куликов, в остальное время года – обыкновенной полевкой и прыткой ящерицей (Котенко, 1981). В Черноморском заповеднике, в прореженных светлых колках, окруженных степью и расположенных далеко от воды, отмечены случаи поедания яиц и птенцов обыкновенного скворца. При этом от ренардо-вой гадюки страдали в основном низко (до 4 м) развешанные гнезда. Гадюкой никогда сразу не поедались все яйца или птенцы в скворечнике. Так, в одном гнезде 11 и 12 мая 1955 г. исчезло по одному яйцу, 13 мая – два птенца. После поедания гадюкой одного или двух птенцов скворцы продолжали кормить остальных. Гадюка не прекращала похищать яйца или птенцов из гнезда и, только уничтожив их всех, переходила к следующему гнезду (Ардамацкая, 1960).

По наблюдениям в Татарстане, змеи, участвующие в размножении, как правило, не питаются до окончания брачного периода; самки начинают питаться раньше самцов; молодые змеи при достаточных для пищевой активности условиях приступают к охоте практически сразу после выхода из зимних убежищ (Гаранин и др., 2004). Летом в Калмыкии степные гадюки охотятся иногда ночью (Киреев, 1983). В связи с ночной охотой можно заметить, что в питании степной гадюки важную роль играют полевки рыжая Clethrionomys glareolus и серая Microtus arvalis . Это – грызуны, которые имеют полифазную активность с пиками, приходящимися на сумеречные часы.

В неволе степные гадюки охотнее схватывают саранчевых, чем грызунов. В один прием гадюка заглатывает 3–4 экземпляра саранчи и переваривает их за 30–48 часов. Без пищи, принимая лишь воду, эти змеи способны жить несколько месяцев (Параскив, 1956).

По данным из Ставропольского края, масса потребляемой в сутки пищи варьирует от 1,8 до 12 г (Тертышников, Высотин, 1987). Опытным путем установлено, что в течение недели одна взрослая особь принимает 1–2 раза пищу общей массой до 30 г, в среднем 4 г/сутки (Тертышников, 2002).

Защитное поведение сходно с обыкновенной гадюкой, но имитация смерти не отмечена. При встрече с человеком стремится скрыться. С.А. Чернов (1950) пишет, что убежищами ренардовой гадюке «служат, главным образом, нежилые норы грызунов, но прячется она и в различного рода трещины, под глыбы отвалившейся земли, в стогах и т. д.» (с. 146). Ре-нардова гадюка «кусается только тогда, когда ей угрожает опасность (если неожиданно для змеи наступить на нее или схватить ее рукой)» (Чернов, 1954, с. 153). Из Самарской области известен случай, когда пойманную ре-нардову гадюку более часа держали в руках несколько людей, находясь в одном автомобиле и передавая ее друг другу. Только после этого гадюка нанесла человеку укус в руку.

Яд. Случаи смерти людей как следствие укусов степными гадюками достоверно неизвестны. Считается, что степная гадюка менее опасна для человека по сравнению с обыкновенной гадюкой (Терентьев, Чернов, 1949; Банников, Дроздов, 1969). Симптомы при укусе примерно такие же, как в случаях с последней. «В месте укуса сильная боль, гиперемия, отек, распространяющийся за пределы укуса. На месте геморрагических пузырей могут образовываться некротические участки. Наблюдается сонливость, головокружение, тошнота, сердцебиение, снижение температуры тела. В моче следы крови» (Орлов и др., 1990, с. 112). Изредка от укусов погибают лошади и мелкий рогатый скот (Банников, Дроздов, 1969). Нам известны произошедшие в Волгоградской и Саратовской областях случаи гибели собак в результате укусов ренардовыми гадюками.

В яде гадюк данного вида обнаружены ферменты: фосфолипаза А2, 5'-нуклеотидаза, фосфодиэстераза, неспецифическая щелочная фосфомоноэ- стераза, протеиназы, в том числе с кининогеназной активностью, фактор роста нервов и др. (Орлов и др., 1990).

Свойства ядовитого секрета степной гадюки существенно отличаются от таковых у обыкновенной: активность протеолитических ферментов (60,8–92,5 мкг тирозина / мг белка в минуту) значительно выше аналогичных данных, полученных нами для яда обыкновенной гадюки V. berus (7,8–28,0 мкг тирозина / мг белка в минуту), также обитающей на территории Волжского бассейна. Яд степной гадюки менее токсичен – ЛД 50 составляет 9,79±0,95 мкг / кг, в то время как ЛД 50 яда обыкновенной гадюки определена нами как 3,96±0,52 мкг / кг. Кроме того, имеются различия в активности оксидазы L -аминокислот: 15,6 Е/мг белка в минуту – максимальное значение в яде степной гадюки и 26,93 Е/мг белка в минуту – в яде обыкновенной.

Таблица 1

Активности ферментов в образцах ядовитого секрета восточной степной гадюки из разных популяций Волжского бассейна

|

Номер образца, район отлова змей |

Протеолитическая активность, мкг тирозина/мг белка в мин |

Активность оксидазы L -аминокислот, Е/мг белка в мин |

||||

|

M ± m |

lim |

n |

M ± m |

lim |

n |

|

|

1. Астраханская обл., Красноярский р-н |

79,3±2,78 |

67,3–86,5 |

6 |

5,6±1,28 |

4,1–8,1 |

3 |

|

2. Волгоградская обл., Красноярский р-н |

73,1±2,95 |

57,7–84,0 |

10 |

13,8±0,63 |

12,8–14,9 |

3 |

|

3. Ульяновская обл. |

92,5±3,33 |

82,2–102,4 |

7 |

1,0±0,37 |

0,3–1,4 |

3 |

|

4. Самарская обл., Красносамарское лесничество, светлая форма |

60,8±2,67 |

52,6–72,3 |

8 |

0,5±0,25 |

0,1–1,0 |

3 |

|

5. Самарская обл., Красносамарское лесничество, темная форма |

83,9±3,83 |

70,3–102,0 |

9 |

1,0±0,42 |

0,2–1,7 |

3 |

|

6. Республика Татарстан, Спасский р-н, светлая форма |

66,8±2,14 |

60,6–73,9 |

6 |

14,5±0,67 |

13,3–15,6 |

3 |

|

7. Республика Татарстан, Спасский р-н, темная форма |

87,9±4,96 |

64,8–99,3 |

6 |

8,4±1,44 |

6,9–9,8 |

2 |

Представим предварительные результаты исследования активностей протеолитических ферментов и оксидазы L-аминокислот в яде восточных степных гадюк, встречающихся в разных районах Волжского бассейна, включая типовую территорию данного вида (Красноярский район Волгоградской области, ранее немецкая колония Сарепта). Подвидовая форма V. r. bashkirovi в наших экспериментах была представлена образцами ядовитого секрета гадюк, обитающих на о. Спасский (Спасский район Республи- ки Татарстан) и в Красносамарском лесничестве (Кинельский район Самарской области).

Для анализа мы использовали «объединенные» образцы яда, т.е. образцы, представляющие собой ядовитый секрет, полученный от нескольких особей из одной популяции. Протеолитическую активность яда определяли по гидролизу казеината натрия (Murata et al., 1963), а активность оксидазы L -аминокислот определяли с использованием в качестве субстрата L -фенилаланина (Wellner, 1966). Результаты экспериментов представлены в табл. 1

Как видно из табл. 1, значения активностей ферментов яда имеют некоторые различия. Протеолитическая активность в образцах варьирует в пределах 52,6–102,4. Самые низкие средние значения протеаз отмечены в образцах № 4 и № 6, которые получены от гадюк Башкирóва светлой формы. Любопытно, что темная форма данного подвида (образцы 5 и 7) имеет достоверно более высокие средние значения протеолитической активности по сравнению со светлой формой ( Р <0,05).

Активность оксидазы L -аминокислот в образцах тоже заметно различается: от 0,1–1,7 Е (бесцветный ядовитый секрет образцов 3, 4, 5) до 4,1– 15,6 Е (образцы яда 1, 2, 6, 7 желтого цвета).

Таким образом, результаты экспериментов говорят о том, что ферментативные активности яда восточной степной гадюки из разных популяций имеют некоторые различия. Вполне возможно, что встречающиеся на территории Волжского бассейна подвиды V. r. renardi и V. r. bashkirovi отличаются не только по морфологическим и экологическим признакам, но и по свойствам ядовитого секрета, что требует дальнейшего более детального исследования.

Список литературы Восточная степная гадюка Vipera renardi (Reptilia, Viperidae) в Волжском бассейне: материалы по биологии, экологии и токсинологии

- Аль-Завахра Х.А. Змеи Татарстана: Дис. … канд. биол. наук. Казань: Казанский ГУ, 1992. 130 с.

- Ананьева Н.Б., Боркин Л.Я., Даревский И.С., Орлов Н.Л. Земноводные и пресмыкающиеся. Энциклопедия природы России. М.: ABF, 1998. 576 с.

- Ананьева Н.Б., Орлов Н.Л., Халиков Р.Г. и др. Атлас пресмыкающихся Северной Евразии (таксономическое разнообразие, географическое распространение и природоохранный статус). СПб., 2004. 232 с.

- Ардамацкая Т.Б. Змеи -истребители птиц, гнездящихся в дуплах//Труды проблемных и тематических совещаний. Вып. IX. Первая Всесоюзная орнитологическая конференция, посвященная памяти академика М.А. Мензбира. Л.; М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 338-341.

- Бажанов В.С. Список гадов Бузулукского и Пугачевского уезда б. Самарской губ., собранных в 1928 году//Средне-Волжская краевая станция защиты растений. Бюл. за 1926-1928 гг. Самара: Средне-Волжское Краевое Сельхозиздательство «За сплошную коллективизацию», 1930. С. 69.