Восточноевропейский скифский звериный стиль и предметы скифского вооружения (статистический анализ)

Автор: Канторович А.Р.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 233, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ двух компонентов в так называемом скифском триаде и стиле скифского животного (таблица 1). В настоящем исследовании автор составил базу данных из 2169 оригинальных изображений (не считая копий), происходящих из восточно-европейской зоны скифско-сибирского животного стиля. Изображения, используемые для формирования и украшения оружия, составляют 9,6%, что намного меньше, чем доля изображений, размещенных на деталях конного оборудования (62,6%). Этот факт можно объяснить большим количеством аксессуаров, используемых для верховой езды по сравнению с объектами вооружения. Оружие чаще всего украшают изображения хищных птиц (40,6%) и хищных зверей (млекопитающих) (30,1%); реже встречаются копытные (22%); синкретические существа показаны редко (6,7%), несмотря на то, что доля копытных во всем теле изображения значительно выше. Этот избирательный подход к декоративным изображениям соответствует задаче усиления деструктивной функции оружия.

Скифский звериный стиль, скифская триада, вооружение, сбруя, статистика, типология, иконография

Короткий адрес: https://sciup.org/14328620

IDR: 14328620

Текст научной статьи Восточноевропейский скифский звериный стиль и предметы скифского вооружения (статистический анализ)

Скифский, или скифо-сибирский звериный стиль VII – начала III в. до н. э., составляющий наряду с вооружением и конским снаряжением, знаменитую скифскую триаду, – художественное направление в древнем прикладном зооморфном искусстве, характеризующееся отображением некоего набора животных персонажей в строго определенных позах и композициях, с использованием особых приемов моделирования деталей1. В сущности, это один из «больших стилей» в изобразительном искусстве, соразмерный с такими направлениями в древнегреческом искусстве, как геометрический, архаический или классический стили, или же с барокко и классицизмом в новоевропейском искусстве.

Данная работа посвящена вопросу статистического соотношения двух компонентов скифской триады – вооружения и скифского звериного стиля. Автором в ходе исследований скифского искусства были собраны и изучены все опубликованные до 2012 г. (включительно) изображения, выполненные в канонах скифо-сибирского звериного стиля и происходящие с территории скифской археологической культуры, иначе говоря – из восточноевропейской зоны скифо-сибирского звериного стиля (охватывает зоны степного, лесостепного и северокавказского локальных вариантов скифского звериного стиля2). По возможности учтены и публикации 2013 г. Кроме того, в состав источника вошел ряд неопубликованных изображений, являющихся результатом собственных раскопок автора или же раскопок, соавтором которых он является. В ходе настоящего исследования были осуществлены классификация и типология полученного массива изображений.

Всего, таким образом, было учтено 2169 оригинальных изображений (не считая копий). Результатом классификации стало обоснование 336 изобразительных типов (о принятых критериях скифского звериного стиля и об основных принципах классификации, предложенных автором см.: Канторович , 2011). Каждый тип описан по единому алгоритму; выявлены общие и особенные черты изображений, формирующих каждый конкретный тип; на этой основе было, по возможности, намечено направление иконографической динамики в рамках типа и далее, на межтиповом уровне, в рамках сюжета и образа.

Для каждого типа автор установил хронологические границы, базируясь прежде всего на хронологии тех изображений конкретного типа, которые происходят из комплексов, имеющих объективную датировку (на основании античных и передневосточных импортов, а при отсутствии импортов – по типам вооружения и конского снаряжения). Если такие изображения в рамках данного типа отсутствовали, основу хронологии составляли изображения, имеющие надежно датируемые аналогии. Затем на основании сходства с изображениями, образующими «хронологическое ядро» типа, с учетом внутритиповой иконографической динамики (ее наличии) определялась хронология остальных изображений этого типа.

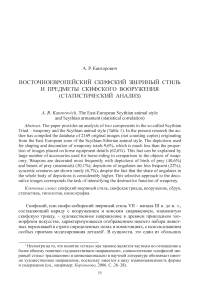

Предпринятое нами статистическое исследование, основные результаты которого представлены в табл. 1, подтвердило сделанный А.М. Хазановым и А.И. Шкурко вывод о том, что в большинстве своем эти изображения оформляют или украшают элементы вооружения, конское снаряжение и предметы сакрального и социально-культового назначения ( Хазанов, Шкурко , 1976. С. 42).

Таблица 1. Встречаемость изображений восточноевропейского скифского звериного стиля на различных категориях изделий (указано количество оригинальных изображений, без учета копий)

|

Образно-видовая принадлежность |

Категории |

|||||||

|

ф s и ф & CL © © М |

Ф S и ф И к cl се 5 ф © 5 |

№ Я Я 4> 9 * * s 8-2 * Н ^ V О Kt |

Я я о я А н ^ © U ф |

се Ч се CL |

ч 9 Я ее а я |

© CL К |

© Ф S |

|

|

Хищники |

63 |

381 |

54 |

26 |

28 |

3 |

26 |

581 (26,78) |

|

Копытные |

46 |

530 |

80 |

55 |

18 |

29 |

23 |

781 (36,00) |

|

Птицы |

85 |

293 |

61 |

59 |

5 |

24 |

22 |

549 (25,31) |

|

Синкретические животные |

14 |

131 |

24 |

6 |

– |

22 |

4 |

201 (9,26) |

|

Зайцы |

– |

1 |

14 |

2 |

– |

– |

3 |

20 (0,92) |

|

Верблюды |

– |

6 |

– |

– |

– |

– |

– |

6 (0,27) |

|

Дельфины |

– |

3 |

– |

1 |

– |

– |

– |

4 (0,18) |

|

Рыбы |

1 |

14 |

3 |

8 |

– |

– |

1 |

27 (1,24) |

|

Всего (%) |

209 (9,6) |

1359 (62,6) |

236 (10,8) |

157 (7,2) |

51 (2,4) |

78 (3,6) |

79 (3,6) |

2169 (100) |

Как видим, общее количество изображений, оформляющих и украшающих предметы вооружения, составляет 209 единиц (см. табл. 1), то есть меньше десятой части от всего массива оригинальных изображений (9,6%); эта доля не столь значительна как доля изображений, связанных с конским снаряжением (1359 изображений, 62,6%), и соразмерима с процентным показателем изображений, украшающих различные детали костюма (236 изображений, 10,8%). Вероятно, в первую очередь это обусловлено большим количеством аксессуаров конского снаряжения в сравнении с элементами вооружения. Кроме того, такая достаточно весомая категория изделий как выполненные в зверином стиле колчанные/поясные крючки, была отнесена нами к макрокатегории костюма; к костюму также отнесены не столь многочисленные зооморфные поясные бляхи, хотя они могут рассматриваться и как элемент доспеха (см.: Черненко , 1968. С. 64–68)3.

Налицо высокая доля изображений восточноевропейского скифского звериного стиля, оформляющих предметы вооружения и конского снаряжения (всего

1568 из 2169 единиц, т. е. 72,3%) при значительном преобладании изображений, связанных с уздой. Это в целом соответствует заключению А.И. Мелюковой о том, что «именно воинская среда определяла формирование эстетических принципов скифского искусства, которые проявлялись не только в выборе сюжетов, но и в стиле изображений» ( Мелюкова , 1989. С. 101).

Основной категорией изделий (в рамках макрокатегории вооружения), украшенных в скифском зверином стиле, являются мечи и кинжалы , а именно их рукояти, накладки ножен и бутероли.

Наиболее раннюю группу составляют бутероли мечей периода скифской архаики. Это, прежде всего, бронзовые и костяные бутероли второй четверти VII – третьей четверти VI в. до н. э., оформленные в виде свернувшегося в кольцо хищника (8 оригинальных изображений) и происходящие с территории Среднего Поднепровья, Прикубанья и Центрального Предкавказья. Это также бронзовые бутероли рубежа VII–VI – начала VI в. до н. э., выполненные в виде птичьей головы с шеей, с сильно загнутым (на 180 градусов) и раскрытым клювом, упирающимся концом в подклювье – то есть хищная птица на грани реальности и фантастики (13 оригинальных изображений); поскольку большинство птиц показаны с языком в клюве, это сближает их с грифонами, оформляющими ритуальные навершия периода скифской архаики. Основная масса этих птиц происходит с территории Центрального Предкавказья (9 оригинальных изображений), единицы – с территории Прикубанья, Среднего и Нижнего Поднепровья.

Следующая по времени крупная группа изделий в зверином стиле в рамках категории мечей – рукояти акинаков, в том числе их перекрестья и навершия. В связи с этой группой выделяется единый изобразительный тип, датируемый концом VI – V в. до н. э. и насчитывающий 41 оригинальное изображение парных синтетических птичьих голов, оформляющих в основном антенновидные навершия рукоятей мечей (в одном случае – перекрестье)4. Эти мечи происходят практически со всех территорий, относящихся к скифской археологической культуре или к зоне ее влияния: с территории Среднего Поднепровья, Среднего Подонья, Нижнего Поднепровья и Побужья, Крыма, Прикубанья и Центрального Предкавказья. На трех рукоятях таких мечей, происходящих из Лесостепного днепровского Левобережья, помимо прочего, помещена протома медведя. Отдельную компактную группу образуют мечи с территории Нижнего и Среднего Поднепровья и Нижнего Подонья, перекрестья и собственно рукояти которых несут на себе изображение лосиной головы, выполненное в рельефе или гравировкой на плоскости рукояти, либо на ее золотой обкладке. Эти изображения формируют единый изобразительный тип конца V – первой четверти IV в. до н. э. (9 оригинальных изображений).

Наконец, еще одна группа украшаемых изделий в рамках категории мечей – золотые обкладки ножен парадных мечей. Начало этой традиции положено изображениями оленей на боковых лопастях ножен знаменитых Келермесского и Мельгуновского мечей из комплексов второй половины VII в. до н. э.; кроме того, та же лопасть Келермесского меча обрамлена на каждой стороне ободком из семи голов хищных птиц, а золотая наременная обкладка (портупейная деталь ножен) на своих четырех выступах украшена изображениями свернувшего-сяв кольцо хищника5.

Эту линию продолжают мечи из Острой Томаковской могилы (конец VI – начало V в. до н. э.) и из хутора Шумейко (последние десятилетия VI – начало V в. до н. э.), устье ножен которых украшено соответственно парными фигурами свернувшихся хищников и аналогичной композицией из фигур горных козлов, а собственно ножны – соответственно фасами кошачьего хищника и фигурами кошачьих хищников, размещенными по вертикали друг над другом. Затем следуют мечи IV в. до н. э.: из Солохи, Куль-Обы, Елизаветовского могильника (Ушаковский курган и курган 10 1909 г.) и Великой Белозерки. Их устья оформлены парными синтетическими композициями голов хищной птицы, а на основной и боковой пластинах в сценах терзания и преследования и в иных сюжетах представлены хищные и копытные звери, а также грифоны6.

Кроме того, в число изделий, оформляемых и украшаемых в зверином стиле входят гориты, налучья и иные компоненты стрелкового набора . Так, в виде головы бараноптицы / грифобарана оформляются костяные налучья эпохи скифской архаики (вторая четверть VII – середина VI в. до н. э.), реже они выполняются в виде птичьих голов, несущих на себе также дополнительные изображения хищников (середина VII – третья четверть VI в. до н. э.). Такие костяные налучья происходят с территории Нижнего Поднепровья, Нижнего Подонья, Крыма и Ставрополья.

В виде зверей и птиц оформляются бляхи или пластины горитов. У истоков этой традиции – знаменитая пантера на золотой бляхе горита (щита?) и изображение оленей и кошачьих хищников на золотой обкладке горита, происходящих соответственно из Келермесских курганов 1/Ш и 4/Ш (вторая половина VII в. до н. э.). Далее следует олень на знаменитой золотой бляхе горита (щита?) из 1-го Разменного кургана у ст. Костромской (рубеж VII–VI – начало VI в до н. э.). В одном случае такая бляха четко изображена на каменной статуе из ст. Манычской в Нижнем Подонье (конец VII – третья четверть VI в. до н. э.)7. Эта традиция оформления блях и пластин колчана в зверином стиле продолжается в Нижнем Поднепровье и Крыму: олень, терзаемый хищником и птицей на золотой обкладке колчана из Ильичево (первая половина V в. до н. э.), олень на золотой обивке колчана из Аксютинцев, курган 2 раскопок 1883–1885 гг. (первая половина V в. до н. э.), затем – олень на знаменитой золотой бляхе горита (щита?) из Куль-Обы (конец V – начало IV в. до н. э.), а также звери на золотых пластинах из погребения 1 кургана 5 у с. Архангельская слобода (конец V – начало IV в. до н. э.) – тигр или леопард, грызущий человеческую голову, хищник семейства волчьих и олень. Также известны две бронзовые бляхи-накладки V в. до н. э., связанные с колчанами, оформленные в виде лосиных голов (Нижнее Поднепровье и Приазовье).

Крестовидные бляхи ольвийского типа (вторая четверть VI в. до н. э. – начало V в. до н. э.), скорее всего, предназначенные для крепления горита, оформляются по лопастям и в центре изображениями хищников, копытных и птиц.

В зверином стиле также оформляются бронзовые молоточки - клевцы и бронзовые ритуальные секиры / скипетры (см.: Ильинская , 1965. С. 206–211). В скифской археологической культуре молоточки-клевцы образуют компактную группу, состоящую из четырех предметов, датируемых первой половиной – началом третьей четверти V в. до н. э. и происходящих с территории Среднего и Нижнего Поднепровья, Нижнего Побужья. Сама фактура изделия определяет его зоомор-физацию – сравним наблюдение Г.А. Федорова-Давыдова (1976. С. 22): «предмет с его функциональным назначением деталей как бы сливается с изображенным на нем животным»8.

В отдельных случаях в зверином стиле обух скипетра / ритуальной секиры может быть выполнен в виде головы барана (Среднее Поднепровье, вторая половина VII в. до н. э.). Также обушок скипетра-секиры (а в одном случае – еще и клинок) может быть выполнен в виде головы лошади, и эти изображения составляют единый компактный тип (Среднее Поднепровье, VI в. до н. э.). Наконец, обушок может быть выполнен в виде ноги копытного, а клинок – в виде головы и шеи хищной птицы (Среднее Поднепровье, Крым, Прикубанье, конец VI – первая половина V в. до н. э.); аналогичный топорик предположительно изображен в руках у скифа на золотых пластинах парадного пояса из кургана 5 у с. Аксютинцы в Лесостепном Поднепровье ( Ильинская , 1968. С. 156, табл. XXII, 6; На краю ойкумены…, 2002. С. 92, № 398; Конь и всадник…, 2003. С. 29, № 38).

Компактную группу составляют северокавказские бронзовые футляры для наконечников копий VI в. до н. э., оформленные в виде головы волка (см. подробнее: Петренко, Маслов, Канторович , 2006. С. 401–402, рис. 6, 1 , 7, 1–3 ).

Наконец, с доспехом связаны: отдельные изображения лосиных голов, оформляющие бронзовые детали панциря – застежки и нагрудную бляху (Среднее Поднепровье, Крым, V в. до н. э.); фигура рыбы – бронзовая нащитная бляха (Нижнее Поднепровье, четвертая четверть V в. – IV в. до н. э.) и, возможно, вышеупомянутые золотые бляхи из 1-го Разменного кургана и Куль-Обы (в случае их интерпретации как нащитных, а не колчанных).

Как показал иконографический анализ, не существует жесткой детерминированности изобразительного типа (и, тем более, темы изображения) конкретной категорией украшаемых изделий. Для большинства наиболее популярных изображений можно говорить о наличии некоей иконографической модели конкретного типа, используемой мастером вне зависимости от категории и макрокатегории изделия, материала вещи и технологии ее производства.

Анализ образно-видовой принадлежности изображений, оформляющих предметы вооружения, демонстрирует, что в репертуаре скифо-сибирского звериного стиля почти 100% случаев зооморфизации предметов вооружения или их частей связаны с мегаобразами – хищниками, копытными, птицами и синкретическими существами (табл. 1). Это естественно, поскольку, как видно из табл. 1, в общем массиве всех изображений совокупная доля этих мегаобразов составляет 97%. При этом наиболее часто вооружение украшается изображениями птиц (85 изображений, т. е. 40,6%) и хищников (63 изображения, 30,1%); доля копытных менее значительна (46 изображений, 22%), доля синкретических существ и вовсе невелика (14 изображений, 6,7%).

Интересно, что эти показатели не симметричны статистике соответствующих мегаобразов в общем массиве изображений восточноевропейского скифского звериного стиля, в котором, как видно из табл. 1, доля птиц и хищников в целом ниже (соответственно 25,3% и 26,8%), синкретических существ несколько выше (9,2%), тогда как копытные преобладают и составляют более трети оригинальных изображений (36%).

Следует учесть, что подавляющее большинство птичьих изображений в восточноевропейском скифском зверином стиле надо связывать с отрядом соколообразных, или дневных хищных птиц (Falconiformes), подсемейством соколиных (Falconidae), о чем свидетельствует характерная форма загнутого клюва. Причем, если при украшении других категорий вещей скифской археологической культуры в манере скифского звериного стиля всё же в редких случаях отображаются нехищные отряды птиц (в частности, отряд гусеобразные (Anseriformes), семейство утиные (Anatidae) – с прямым или чуть изогнутым клювом), то изображения птиц, соответствующие канонам скифского звериного стиля и помещенные на вооружение в рамках восточноевропейского варианта скифо-сибирского звериного стиля, представляют исключительно хищные виды.

Следовательно, налицо предпочтение, оказываемое при оформлении предметов вооружения в скифской культуре образам млекопитающих хищников и хищных птиц (совокупная доля соответствующих изображений в общем массиве изображений, связанных с вооружением – 70,7%). Это соответствует семантике данных мегаобразов, связанных с темой нападения и уничтожения, с задачей усилить поражающую функцию вооружения. Данные статистические показатели подтверждают вывод А.И. Мелюковой, сделанный в 1980-х гг. на значительном меньшем материале: «Мотивы хищных животных и птиц и их частей – глаза, когти, лапы, раскрытая пасть – не только имели орнаментальное назначение, но носили еще и сакрально-магический характер. Они как бы усиливали боевые качества оружия и коня, придавали особую силу, смелость, меткость удара, быстроту воинам-всадникам» ( Мелюкова , 1989. С. 101).

Кроме того, статистический анализ изображений восточноевропейского скифского звериного стиля в совокупности с их локализацией с учетом нового материала подтвердил известную мысль о принципиальном единстве лесостепного, степного и северокавказского субвариантов скифского искусства (см., например: Шкурко , 1975. С. 9–10). Они формируют единый локальный вариант в системе искусства скифо-сибирского мира и в совокупности определяют пределы скифской археологической культуры – продукта деятельности скифов, родственных скифам народов, а также и нескифских народов этих регионов, вовлеченных в единое со скифами идеолого-информационное и эстетическое пространство.

Список литературы Восточноевропейский скифский звериный стиль и предметы скифского вооружения (статистический анализ)

- Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Роллє Р., 1991. Чертомлык. (Скифский царский курган IV в. до н. э.). Киев: Наукова думка. 416 с.

- Гуляев В.И., 2010. На восточных рубежах Скифии (древности донских скифов). М.: ИА РАН. 344 с.

- Древности Босфора Киммерийского, хранящиеся в Музее Эрмитажа. Т. 3: Атлас/Рис. Родольфа Пикара и акад. Ф. Солнцева. СПб.: Тип. Академии наук, 1854. 77 л. ил., карт.

- Древности Геродотовой Скифии: сб. описаний археологических раскопок и находок в черноморских степях/Императорская Археологическая комиссия. Вып. II. СПб., 1872. 234 с.

- Ильинская В.А., 1965. Культовые жезлы скифского и предскифского времени//Новое в советской археологии: Памяти С.В. Киселева, к 60-летию со дня рождения: сб. ст./Отв. ред. Е.И. Крупнов. М.: Наука. 292 с. (МИА; № 130).

- Ильинская В.А., 1968. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья. Киев: Наукова думка. 267 с.

- Канторович А.Р., 2011. К вопросу об основных принципах классификации изображений скифского звериного стиля//От палеолита до Средневековья: сб. науч. ст./Отв. ред. А.Р. Канторович, Е.А. Попова. М.: МГУ С. 29-38.

- Королькова Е.Ф. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII-IV вв. до н. э.). СПб: Петербургское востоковедение, 2006. 272 с.

- Конь и всадник. Взгляд сквозь века: каталог выставки в Гос. историческом музее 21 марта -29 сентября 2003 г. М.: ГИМ, 2003. 64 с.

- Мелюкова А.И., 1989. Скифское искусство звериного стиля//Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время/Отв. ред. А.И. Мелюкова. М.: Наука. С. 100-104. (Археология СССР).

- На краю ойкумены: Греки и варвары на северному берегу Понта Эвксинского: из фондов Государственного исторического музея, Государственного музея Востока, Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника/П.Д. Диатроптов и др. М.: ГИМ, 2002. 170 с.

- Ольховский В.С., Евдокимов Г.Л., 1994. Скифские изваяния VII-III вв. до н. э. М.: МТО Метео. 188 с.

- Онайко Н.А., 1970. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II вв. до н. э. М.: Наука. 70 с. (САИ; Д1-27).

- Отрощенко В.В., 1980. Исследования в Каменко-Днепровском районе Запорожской обл.//Археологические открытия 1979 года/Ред. Б.А. Рыбаков. М.: Наука. С. 317-319.

- Отрощенко В.В., 1984. Парадный меч из кургана у с. Великая Белозерка//Вооружение скифов и сарматов: сб. науч. тр./Отв. ред. Е.В. Черненко. Киев: Наукова думка. С. 121-125.

- Петренко В.Г., Маслов В.Е., Канторович А.Р., 2006. Погребения подростков в могильнике Новозаведенное-II//Древности скифской эпохи: сб. ст./Отв. ред. В.Г. Петренко, Л.Т. Яблонский. М.: ИА РАН. С. 388-423. (МИАР; № 7).

- Савченко Е.И., 2004. Вооружение и предметы снаряжения населения скифского времени на Среднем Дону//Археология Среднего Дона в Скифскую эпоху: труды Донской (Потуданской) археологической экспедиции ИА РАН 2001-2003 гг: сб. ст./Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 151-258.

- Федоров-Давыдов Г.А., 1976. Искусство кочевников и Золотой Орды. Очерки культуры и искусства народов Евразийских степей и золотоордынских городов. М.: Искусство. 228 с. (Памятники древнего искусства).

- Хазанов А.М., Шкурко А.И., 1976. Социальные и религиозные основы скифского искусства//Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии/Отв. ред. А.И. Мелюкова, М.Г. Мошкова. М.: Наука. С. 40-51.

- Черненко Е.В., 1968. Скифский доспех. Киев: Наукова думка. 191 с.

- Членова Н.Л., 1967. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М.: Наука. 300 с.

- Шилов В.П., 1961. Раскопки Елизаветовского могильника в 1959 г.//СА. № 1. С. 150-168.

- Шкурко А.И., 1975. Звериный стиль в искусстве и культуре лесостепной Скифии VII-III вв. до н. э.: автореф. дисс.. канд. ист. наук. М.: МГУ. 19 с.