Возбудитель гнилей растений семейства сельдерейные гриб trychothecium roseum l

Автор: Тимина Л.Т., Тимин Н.И., Федорова М.И., Енгалычева И.А.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Защита растений

Статья в выпуске: 3 (24), 2014 года.

Бесплатный доступ

Выявлен ранее малоизвестный и малораспространенный на моркови патоген Trychothecium roseum L. Изучена этиология возбудителя и патогенность его на растениях семейства Сельдерейные.

Морковь, сельдерей, семейство сельдерейные, пастернак, восприимчивость, патоген

Короткий адрес: https://sciup.org/14025101

IDR: 14025101 | УДК: 635.128:632.4

Текст научной статьи Возбудитель гнилей растений семейства сельдерейные гриб trychothecium roseum l

О сновные представители семейства Сельдерейные, как правило, – культуры с двухлетним циклом развития, при котором происходит контакт растения-хозяина и патогена во всех фазах онтогенеза. Поражение многими болезнями проявляется с семян, затем в фазу всходов, в период вегетации, при хранении и на семенных растениях. Такие поражения одной этиологии отличаются большим разнообразием типов симптомов в виде пятнистостей, налетов и гнилей.

Длительность цикла полной генерации растений двухлетних культур создает условия для широкого экологического воздействия на них. Сочетание неблагоприятных внешних условий в период созревания и уборки, наличие контакта с зараженной почвой, избыточной влаги, резких перепадов температур приводит к ослаблению растений и защитных тканей корнеплодов. Травмированные и невызревшие корнеплоды в сочетании с факторами внешней среды становятся благоприятной средой для развития не только основных болезней, но и почвенных патогенов и сапрофитных микромицетов. В периоды хранения и начала приживания маточников происходят значительные их поражения. Основную и решающую роль в развитии разнообразных гнилей моркови играют грибы, в большинстве не являющиеся специфическими только для этой культуры.

Большинство патогенов, вызывающих болезни корнеплодов семейства Сельдерейные, особенно в период хранения, являются факульта- тивными паразитами. Они не обладают узкой специализацией и хорошо сохраняются на растительных остатках. Широкое распространение получили болезни, вызываемые комплексом патогенов, образуя смешанные сухие и мокрые гнили. Состав и соотношение возбудителей болезней могут значительно варьировать по годам.

Правильная диагностика и идентификация болезней сельскохозяйственных культур является первым шагом в борьбе с ними. Мониторинг патогенного комплекса, проведенный нами на овощных культурах в течение последних 10-15 лет, свидетельствует о постоянных изменениях численности популяций, смене доминирующих видов в сообществе, повышении вирулентности и агрессивности ранее малопатоген- ных групп возбудителей. Обнаруживаются новые возбудители заболеваний овощных культур на семенах, в период вегетации и хранения. Так, в 2010-2013 годах нами обнаружен на вегетирующих растениях моркови и пастернака, выделен в чистую культуру, а затем при микроскопировании идентифицирован гриб Trychothecium roseum L. Этот возбудитель относится к классу Hyphomycetes, порядку Hyphomycetales, роду Trichotecium L. В дальнейшем этот патоген обнаружен в период хранения, при весеннем анализе на корнеплодах и на семенах моркови и пастернака. Ранее на моркови этот возбудитель был зарегистрирован Вахрушевой (1980), но считался малораспространенным. На пастернаке и других культурах семейства Сельдерейные как патоген не отмечен. На сельдерее отмечен за рубежом в период хранения.

Гриб T. roseum распространен повсеместно, встречается очень часто на семенах и вегетирующих растениях кормовых культур: на клевере, овсянице, тимофееевке, мятлике, острице, лисохвосте. Очень сильно распространен на борщевике Сосновского, поражая стебли. Вызывает гниль початков кукурузы, поражает хлопчатник, люпин и другие культуры (Хохрякова, Полозова, Вахрушева, 1984). В литературе имеются скупые данные о поражении возбудителем T. roseum овощных культур: корнеплодов моркови, сельдерея в период хранения.

Материал и методы

Объектом наших исследований служили корнеплоды и вегетирующие растения сортов, линий, гибридов моркови, пастернака и др., представленные лабораториями генетики и цитологии, селекции и семеноводства столовых корнеплодов ВНИИССОК, ведущими банками растительных ресурсов Англии, Германии, Голландии, ВИРом им.

Н.И. Вавилова, Ботсадом им. Н.В. Цицина и другими селекцентрами.

Мониторинг видового состава патогенной микрофлоры перечисленных культур проводили при обследовании посевов первого и второго года выращивания. Обследовали растения в питомниках: коллекционном, селекционном, контрольном, предварительного и конкурсного сортоиспытания, а также семеноводческие посевы.

При весеннем анализе после хранения корнеплодов моркови и пастернака проводили мониторинг пораженности и идентификация патогенов. Описывали симптомы заболевания и степень поражения.

При маршрутном обследовании питомников пораженные образцы переносили в лабораторные условия, помещая их во влажные камеры; выделенные возбудители болезней высевали на агаризованные среды, а затем проводили микроскопирование с целью идентификации патогенов. Для выделения возбудителей пользовались общепринятым методом накопительной культуры: метод влажной камеры и высев на агаризованнную среду. При микроскопировании с целью идентификации патогена использовали 3-8-10-дневную культуру гриба, выращенную на питательных

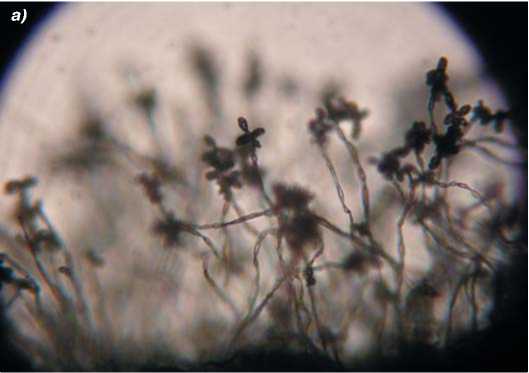

Рис.1. Развитие T. roseum на листьях моркови во влажной камере.

средах Чапека и V-4. Патогеннось выделенных грибов проверяли в лабораторных условиях при искусственном заражении отделенных листьев моркови и дисков корнеплодов моркови, пастернака, сельдерея и петрушки. Инокуляцию проводили кусочком мицелия на агари-зованной среде чистой культуры патогена.

Результаты исследований

На вегетирующих растениях моркови и пастернака поражается листовой аппарат в конце августа. К концу вегетации появляется порошащий беловато-сизый налет, при первом визуальном осмотре похожий на мучнистую росу, но отличается оттенком мицелия. С возрастом налет становится войлочно-паутинистым в виде дерновинок или хлопьевидного налета красноваторозовой окраски. Во влажной камере мицелий темнеет, лист быстро мацерируется (рис. 1). В условиях Московской области в эти годы степень развития болезни, вызванной ранее нераспространенным на растениях семейства Сельдерейные патогеном T. roseum , составила 54,5% на моркови и 27,5% – на пастернаке.

Заражение вегетирующих листьев моркови возбудителем T. roseum ,

1. Пораженность листьев моркови в период вегетации возбудителями бурой пятнистости и трихотеции (естественный фон)

В патогенезе пастернака на вегетирующих растениях, как и на моркови участвовал ранее не отмеченный возбудитель T. roseum . На листьях перед уборкой образовался налет серого мицелия, степень поражения растений пастернака ниже, чем растений моркови. Сортооб-разцы были практически все средневосприимчивы, а образцы № 366 и 367 – слабовосприимчивы (таблица 2).

В период хранения пораженность корнеплодов данным патогеном может достигать 60%. Корнеплоды размягчаются, покрываются снача- ла беловатым, а затем розовым или красновато-розовым мицелием, визуально похожим на поражение грибом Gliocladium spp. Пораженный корнеплод становится водянистым, образуется мокрая гниль без изменения окраски ткани.

Часто споры этого патогена в период хранения встречаются совместно с другими возбудителями, образуя смешанные мокрые гнили. На семенниках моркови стебли и семена покрываются белым, а затем бледно-розовым хлопьевидным налетом. В чистой культуре образуется уплотненный мицелий, радиаль-но-развивающийся, розового цвета (рис.2).

При изучении морфологии патогена выявлено, что его конидиенос-цы простые, цилиндрические, прямостоячие, бесцветные, слабосептированные, без утолщения, разме- ром 120-130х4-5 мкм. При поверхностном рассмотрении они похожи на гриб Arthrobotrys spp., но отличие его в том, что у патогена Arthrobotrys spp. на верхушке и на протяжении всего конидиеносца имеются слабые утолщения с шипами, на которых держатся конидии.

Конидии собраны в ложную головку, грушевидные (из двух неравных клеток), слегка перетянутые, иногда к основанию немного вытянутые, с нижней меньшей неравнобокой клеткой. Молодые конидиии бесцветные, зрелые – розовые, с загнутым сосочковидным концом, размер 12,5-23х7,5-11 мкм (Пидоп-личко, 1977) (рис. 3).

В лабораторных условиях изучена патогенность выделенного гриба T. roseum и разработана методика искусственного заражения для дальнейшего использования при

2. Пораженность листьев пастернака сорта Белый аист возбудителем T. roseum в полевых условиях

|

№ посева |

Пораженность |

||

|

Балл |

R- Степень развития |

||

|

365 |

1,3 |

32,5 |

|

|

366 |

0,5 |

12,5 |

|

|

7 |

0,9 |

22,5 |

|

|

368 |

1,1 |

27,5 |

|

|

369 |

1,5 |

37,5 |

|

|

370 |

1,3 |

32,5 |

|

Рис.2. Чистая культура T. roseum на агаризованной среде.

оценке сортообразцов по типам устойчивости. Для этого на отделенных листьях укропа, петрушки корневой и листовой, сельдерея, пастернака, моркови, любистока проводили инокуляцию чистой культурой гриба с последующей инкубацией во влажной камере (рис.4).

Также проводили инокуляцию корнеплодов растений моркови, пастернака, сельдерея, петрушки, инкубирование которых проводили во влажной камере, на светоустанов-ке, при естественном освещении и без освещения.

Пораженность T. roseum L. определяли по размеру мацерированной ткани, образовавшейся на отделенных листьях и дисках корнеплодов культур семейства Сельдерейные.

Изучение влияния количества вне- сенного инокулюма на развитие гриба и его патогенность определяли на отделенных листьях и дисках корнеплодов путем нанесения блочков мицелия на агаризованной среде разных размеров: 0,5х0,5 см, 1х1 см, 1,5х1,5 см. Динамика увеличения пораженного пятна и образование мицелиального налета практически не зависела от количества внесенного инокулюма. Образование некрозов наблюдали на третьи сутки на отделенных листьях моркови, а гибель всей листовой пластинки на 10 сутки. На дисках зараженных корнеплодов внедрение и развитие патогена зависело от культуры, продолжительности инкубационного периода и освещенности. Из испытанных четырех видов культурных растений пораженными оказались все виды, наивысшую ре- акцию чувствительности к патогену показали листья моркови и диски корнеплодов петрушки.

При искусственном заражении в лабораторных условиях выявлена высокая степень патогенности гриба. Но все культуры поразились в разной степени (табл.3). Инокуляция листьев этим возбудителем показала высокую восприимчивость их к патогену, листья сильно поразились и погибли.

Для оценки степени поражения листьев и дисков корнеплодов заражаемых растений разработана шкала учета развития болезни (табл. 4).

Выявлено, что возбудитель, выделенный с листьев моркови, хорошо развивался на всех корнеплодах во влажной камере. Наименее устойчивыми были корнеплоды петрушки. У остальных культур развитие болезни проявилось в средней и слабой степени. Наиболее эффективнее внедрение патогена происходило при естественном освещении в средней части корнеплодов во всех вариантах.

Разработанные нами элементы методики позволяет провести дифференциацию сортообразцов культур семейства Сельдерейные по типам устойчивости к T. roseum в лабораторных условиях при искусственном заражении. Искусственная инокуляция в лабораторных условиях позволяет провести оценку и отбор исходных форм и селекционного материала на устойчивость к патогену T.roseum L.

Рис.3. а) Конидиеносцы и ложная головка конидий T. roseum; б) конидии грушевидной формы с перетяжкой.

-

3. Пораженность корнеплодов семейства Сельдерейные возбудителем T. roseum при искусственном заражении в лабораторных условиях (2013 год)

-

4. Шкала восприимчивости растений семейства Сельдерейные к T. roseum при искусственном заражении

ВЫВОДЫ

-

1. В результате проведенных исследований следует считать, что возбудитель Trychothecium roseum L. является патогеном на растениях семейства Сельдерейные и может поражать все культуры на всех фазах развития.

-

2. Оценку и создание исходного материала можно проводить в лабораторных условиях при искусственном заражении

-

3. Среди культур семейства Сельдерейные наблюдается дифференциация по восприимчивости к данному возбудителю.

Рис.4. Заражение листьев моркови T. roseum L. в лабораторных условиях

Типы устойчивости

Балл поражения

Симптомы поражения

Развитие болезни, %

листья

корнеплоды

Устойчивые

0

нет

нет

0

Относительно устойчивые

1

Слабая мацерация ткани

Слабая мацерация ткани

< 25

Слабовосприимчивые

2

Мацерация хорошо заметна, не более 1/4 поверхности листа

Мацерация хорошо заметна, не более 1/4 поверхности диска

26-50

Средневосприимчивые

3

Сильная мацерация ткани, на 1/2 и более поверхности листа; образование мицелия

Сильная мацерация ткани, на 1/2 и более поверхности диска; образование мицелия

51-75

Сильновосприимчивые

4

Обширная мацерация всей поверхности листа; субстрат покрыт воздушным мицелием

Обширная мацерация всей поверхности листа; субстрат покрыт воздушным мицелием

76-100

-

|

Культура |

Пораженность* |

||||||||

|

Светоустановка |

Естественное освещение |

Без освещения |

|||||||

|

верхушка |

середина |

кончик |

верхушка |

середина |

кончик |

верхушка |

середина |

кончик |

|

|

морковь |

+ |

+ |

+ |

++ |

++ |

- |

+ |

+ |

+ |

|

пастернак |

+ |

++ |

+ |

+ |

++ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

сельдерей |

++ |

++ |

+ |

+ |

++ |

+ |

+ |

++ |

+ |

|

петрушка |

+++ |

+++ |

+ |

++ |

++ |

++ |

- |

+++ |

+ |

* + -слабое поражение, ++ - среднее поражение, +++ - сильное поражение.

Список литературы Возбудитель гнилей растений семейства сельдерейные гриб trychothecium roseum l

- Вахрушева T.E., Власова Э.А. Инвентаризация болезней микрофлоры корнеплодов в условиях хранения//Методические указания,1980,-72 с.

- Методические указания по инвентаризации болезней новых кормовых культур в Нечерноземной зоне РСФСР/T.E.Вахрушева, T.M. Хохрякова//Ленинград, 1977,-67с.

- Методические указания по диагностике возбудителей болезней новых кормовых культур в Нечерноземной зоне РСФСР/T.E.Вахрушева, T.M. Хохрякова//Ленинград, 1982.-224 с.

- Пидополичко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель./Киев, 1977. -T.2.

- Указатель возбудителей болезней сельскохозяйственныхрастений/Степанова М.Ю., Сидорова С.Ф., Смирнов В.А., Вахрушева Т.Е. и др.//Ленинград, 1978.

- Хохрякова T.M., Полозова Н.Л., Вахрушева Т.Е. Определитель болезней кормовых культур Нечерноземной зоны//Ленинград, 1984.