Воздействие аварий подводных переходов магистральных трубопроводов на экологическую ситуацию региона

Автор: Кульбей Андрей Геннадьевич

Журнал: Вестник Витебского государственного технологического университета @vestnik-vstu

Рубрика: Химическая технология и экология

Статья в выпуске: 2 (15), 2008 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы обеспечения экологической безопасности водных объектов Беларуси за счет повышения надежности подводных переходов магистральных трубопроводов. Предложены подходы к оценке текущего состояния подводных переходов и снижению риска их отказа.

Экологическая безопасность водных объектов, состояние подводных переходов, магистральные трубопроводы, подводные переходы трубопроводов, надежность подводных переходов, аварии подводных переходов, водные объекты, безопасность водных объектов, экологическая безопасность, экологические ситуации

Короткий адрес: https://sciup.org/142184512

IDR: 142184512

Текст научной статьи Воздействие аварий подводных переходов магистральных трубопроводов на экологическую ситуацию региона

Рассматриваются вопросы обеспечения экологической безопасности водных объектов Беларуси за счет повышения надежности подводных переходов магистральных трубопроводов. Предложены подходы к оценке текущего состояния подводных переходов и снижению риска их отказа.

Транспортировка углеводородного сырья трубопроводным транспортом является наиболее экологобезопасной [1] однако, в результате аварий оказывается серьёзное негативное влияние на окружающую среду. Это ярко иллюстрируется аварией, произошедшей в Бешенковичском районе 23 марта 2007г. на нефтепродуктопроводе Унеча-Вентспилс. Разгерметизация нефтепродуктопровода произошла в нескольких километрах от ближайшего водного объекта (реки Улла), однако более 100 тысяч тонн дизельного топлива все равно попало в реку Западная Двина и загрязнило акваторию реки вплоть до Балтийского моря. Однако, как показывают расчеты [2], указанная цифра могла бы быть на порядок больше, если бы авария произошла на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН), что многократно затруднило бы остановку утечки нефтепродукта из трубопровода и увеличило продолжительность поступления нефтепродукта в окружающую среду. Поэтому повышение надежности нефте- и нефтепродуктопроводов в местах пересечения ими водных объектов (на подводных переходах) является одной из важных задач обеспечения экологической безопасности как водных объектов, так и всего региона в целом.

Количество вышедшего из трубопровода продукта определяется типом разгерметизации трубопровода, их которых «свищ» - наиболее малое отверстие разгерметизации, а «гильотинный разрыв» - наиболее большое. Первоначально кажется, что чем меньше отверстие, то тем меньше транспортируемого продукта выйдет из трубопровода и тем меньше образуется загрязненный участок. Однако это ошибочное предположение, т.к. не учитывается величина интервала времени от момента разгерметизации до момента её обнаружения. Чем больше порыв, тем легче его обнаружить. В таблице 1 приводится типичный расчет времени распространения пятна нефти при возникновении аварии на магистральном нефтепроводе.

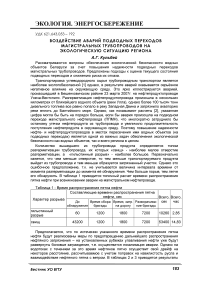

Таблица 1 - Время распространения пятна нефти

|

Характер разрыва |

Составляющие времени распространения пятна нефти, сек |

Всего, сек |

Всего, час |

|||

|

До обнаружения |

Время сбора бригады |

Время, затр. на дорогу |

Разворачивание бригады |

|||

|

гильотинный разрыв |

60 |

1200 |

1800 |

7200 |

10260 |

2,85 |

|

свищ |

43200 |

1200 |

1800 |

7200 |

53400 |

14,83 |

Предполагается, что по истечении указанного времени распространения пятна нефти будут реализованы меры по предотвращению дальнейшего распространения нефтяного загрязнения – на установленных рубежах улавливания нефти уже будут развернуты боновые заграждения, т.е. осуществится локализация аварии. Однако на водотоках с течением за это время нефтяное пятно осуществит свой дрейф на некоторое расстояние, рассчитываемое с учетом поправок на извилистость русла и взаимодействие нефтяного пятна с ветром. В таблицах 2 и 3 приводятся результаты расчета длины загрязненных участков при возможных авариях на подводных трубопроводах.

Таблица 2 - Расчет масштабов загрязнения (характер разрыва – «свищ»).

|

БЛОК |

Скорости воды в коридоре ППМН (средн), м/с |

Время распространения, с |

Длина загрязнённого участка реки, м |

||

|

Межень |

Паводок |

Наиб.ожидаемая |

Максимальная* |

||

|

р. Зап. Двина |

0,69** |

1,91*** |

53400 |

36 846 |

101 994 |

|

р.Сож |

0,350,58 |

0,83-1 |

52200 |

6 003 |

6 786 |

|

р.Днепр |

0,3-0,58 |

0,7-1,28 |

53700 |

7 518 |

89 357 |

|

р.Припять |

0,17-0,3 |

0,5-1,8 |

52680 |

3 424 |

123 271 |

Примечание: *- с учетом 30% попутной средней скорости ветра согласно климатическому району; ** - вероятность превышения составляет 50%; *** -вероятность превышения составляет 10%.

Таблица 3 - Расчет масштабов загрязнения («гильотинный разрыв»).

|

БЛОК |

Скорости воды в коридоре ППМН (средн), м/с |

Время распространения, с |

Длина загрязнённого участка реки, м |

||

|

Межень |

Паводок |

Наиб.ожидаемая |

Максимальная |

||

|

р. Зап. Двина |

0,69 |

1,91 |

10260 |

9 061 |

32 608 |

|

р.Сож |

0,35-0,58 |

0,83-1 |

9060 |

1 042 |

1 178 |

|

р.Днепр |

0,3-0,58 |

0,7-1,28 |

10560 |

1 478 |

17 572 |

|

р.Припять |

0,17-0,3 |

0,5-1,8 |

9540 |

620 |

22 324 |

Для повышения надежности безаварийной работы ППМТ, автором разработана структурная модель оценки надежности функционирования ППМТ, позволяющая производить учет влияния внешних факторов на всех стадиях его жизненного цикла, выявить наиболее негативно влияющие факторы и произвести их устранение до возникновения аварии на трубопроводе.

При использовании модели были выделены факторы, традиционно негативно влияющие на надёжность любого ППМТ. Но такой анализ необходимо проводить непосредственно для каждого ППМТ с применением конкретных данных. Общий упрощенный вид модели:

Пn ^ min W ^ [(max Э)v (min ^^)]

, где: Пn – принимаемое решение; W – функционал цели; Э – эффективность принятого решения; Σω – суммарные затраты.

Модель позволяет выделить несколько расчетных решений:

П 1 - изменение периодичности диагностического обследования; П 2 - изменение технологического режима перекачки (снижение рабочего давления); П 3 - плановый ремонт подводного перехода; П 4 - аварийный ремонт подводного перехода; П 5 -консервация; П 6 - ликвидация.

Причём П 7 ∞ [П 2 ∪ П 3 ∪ П 4 ∪ П 5 ∪ П 6 ] – недопоставка продукта. т.е. П 7 ∞ [П 2 ∪ П 3 ∪ П 4 ∪ П 5 ∪ П 6 ] ⇒ minЭ

Решение об обеспечении экологической безопасности водного объекта нельзя принимать в одностороннем порядке, т.е. производя ликвидацию сооружений, находящихся вблизи рассматриваемых водных объектов, поэтому решение П 8 ∈ [П 2 ∩ П 4 ∩ П 5 ∩ П 6 ] считается максимально неудовлетворительным, т.к. влечет остановку перекачки продукта и ликвидацию ППМТ.

Далее необходимо провести измерение качественных признаков в количественном выражении, т.е. квантификацию. Проведение такой работы встречает ряд трудностей, связанных с существованием большого массива рассматриваемых факторов, влияющих на надежность ППМН, что заставляет вводить в рассматриваемую модель граничные условия, отдаляющие получаемый результат от реального состояния объекта.

Поэтому в настоящий момент автором производится разработка методики расчета индекса надежности ППМН с использованием метода экспертной оценки. Методика основана на теории нечетких множеств, предложенной Лотфи А. Заде. [3] Лингвистические переменные теории нечетких множеств делают возможным использование в оценке риска не только чисел, но и слов или предложений естественного языка. Они позволяют формализовать качественную информацию об объекте, представленную в словесной форме специалистами-экспертами. Такой подход используется при экспертной оценке риска сложных технических систем и уже широко применяется в страховом деле, проектировании и т.д. Использование метода экспертной оценки и лингвистических переменных в задачах оценки риска, оценки надежности, оценки безопасности и т.д. дает возможность определить состояние объектов, о которых имеется недостаточная или неполная информация.

На предприятиях транспорта нефти и нефтепродуктов, в состав эксплуатационных сооружений которых входят ППМН, отсутствует значительное количество необходимой информации по технологии и качеству строительства трубопровода (технология и качество изготовления применяемых труб, их транспортировка, хранение, монтаж). Отсутствуют подробные данные по анализу грунтов, по типу пересекаемых болот и т.д. Существующие базы данных не имеют оперативного обновления информации. Именно поэтому метод экспертной оценки надежности ППМТ представляется как наиболее приемлемый, позволяющий произвести обеспечение экологической безопасности водных объектов в условиях ограниченной информации.

В результате проведенного исследования можно сделать ряд выводов:

-

- Наличие высокой экологической, социальной и экономической опасности подводных переходов магистральных трубопроводов в процессе их эксплуатации определяет актуальность направления исследований.

-

- Повышение надежности и безопасности подводных переходов магистральных трубопроводов должно базироваться на основе создания комплексной системы прогнозирования состояния подводных переходов, мониторинга его текущего состояния и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на основе профилактического обслуживания и ремонта.

-

- Разработанная имитационная модель подводного перехода магистрального трубопровода позволяет учитывать конструктивные особенности перехода, условия его работы, режимы эксплуатации и их изменения за время функционирования, что дает возможность точнее оценивать уровень надежности подводного перехода.

Список литературы Воздействие аварий подводных переходов магистральных трубопроводов на экологическую ситуацию региона

- Власак П., Липский В.К. Экологические аспекты трубопроводного транспорта.//Охрана окружающей среды. -1982. Вып. 1. -С. 59-62

- Липский В.К., Кульбей А.Г., Вегера А.И., Щепилов Н.Н. Опыт декларирования промышленных объектов./Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта: Тезисы докладов IV международной научно -технической конференции. -Новополоцк: УО «ПГУ», 2003 -206 с

- Zadeh, L. A., The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. Information Sciences, Vol. 8, pp. 199-249, 301-357; Vol. 9, pp. 43 -80. (1975).