Воздействие информатизации общества на российский рынок труда

Автор: Баженова В.С., Протасова Е.Н.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 5 (50), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы, связанные с влиянием современных информационных технологий и коммуникаций на функционирование рынка труда. Проведен анализ проникновения Интернета в российское общество, и определены основные тенденции изменения рынка труда под влиянием информационных технологий: рост количества занятых в информационной сфере, рост требований к образовательному уровню занятых, глобализация рынка труда, появление новых форм занятости.

Информатизация общества, интернет, рынок труда, альтернативные формы занятости

Короткий адрес: https://sciup.org/142142934

IDR: 142142934 | УДК: 330.837

Текст научной статьи Воздействие информатизации общества на российский рынок труда

Социально-экономическое благополучие общества невозможно без эффективной работы рынка труда, который функционирует в качественно новой информационной среде. Развитие информационных технологий оказывает существенное влияние на процессы взаимодействия работника и работодателя: появляются новые формы занятости, происходят изменения в структуре рабочей силы, увеличивается количество занятых в информационной сфере, появляются новые способы поиска. Процессы, связанные с развитием информационнокоммуникационных технологий, требуют усиления внимания к рынку труда. Адаптация совокупности трудовых отношений к условиям информатизации общества и способность рынка труда оперативно и гибко реагировать на экономическую динамику служат сегодня предпосылками для повышения эффективности его функционирования [7].

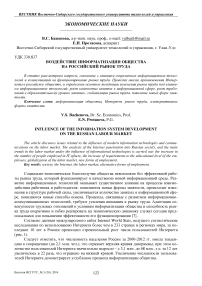

Согласно данным международного сайта Internet World Stats, ведущего статистические исследования по использованию Интернета более чем в 233 странах и регионах мира, за последние 10 лет в России произошел стремительный рост числа пользователей Интернета (рис. 1).

Следует отметить, что численность населения России за 2000-2012 гг. имела тенденцию к сокращению (на 2,1 млн. чел.), что отражает верхняя кривая диаграммы, при этом количество пользователей Интернета значительно выросло – с 3,1 млн. до 68 млн., т.е. за 12 лет увеличилось в 22 раза, что отражено на нижней кривой. Увеличение численности пользователей Интернета демонстрирует углубление процесса информатизации общества.

Пользователи Численность населения

Рис. 1. Численность пользователей Интернет и численность населения, по данным сайта Internet World Stats (2000-2012 гг.)

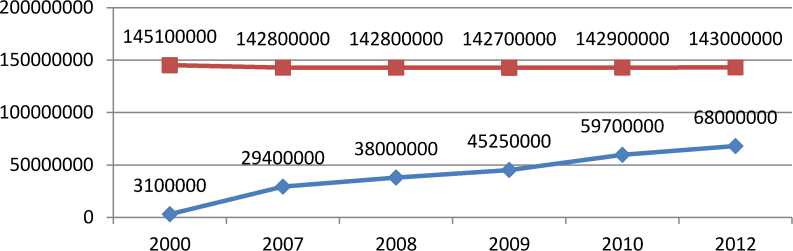

Динамику использования Интернета наглядно демонстрирует такой показатель, как коэффициент проникновения Интернета, который рассчитывается как отношение численности пользователей Интернета к общей численности населения страны за соответствующий период (рис. 2).

Коэффициент проникновения (%)

Рис. 2. Динамика проникновения Интернета, по данным сайта Internet World Stats (2000-2012 гг.)

Коэффициент проникновения на 2012 г. составил 47,7%, тогда как в 2000 г. он составлял лишь 2,1%, т.е. за 12 лет он увеличился в 23 раза. Таким образом, каждый второй в России является активным пользователем Интернета, включая младенцев и стариков. Это также свидетельствует о высоких темпах информатизации общества, которые ведут к серьезным изменениям общественной жизни.

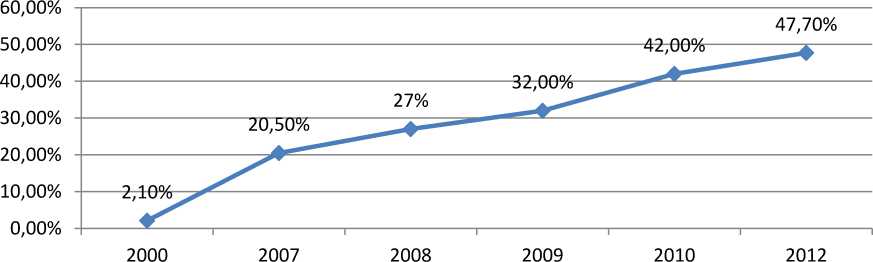

Однако по сравнению с крупными странами Европы по показателю проникновения Интернета Россия занимает одно из последних мест (рис. 3).

В октябре 2013 г. в России было проведено федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей. Было опрошено порядка 69 тыс. чел., что составляет 0,06% населения, в возрасте 15-72 лет. Целью обследования являлось получение информации об уровне распространения навыков использования населением современных информационных технологий [5].

Исследование велось по следующим показателям:

использование персональных компьютеров;

использование Интернета;

использование Интернета для заказов товаров и (или) услуг;

использование широкополосного доступа в Интернет;

использование Интернета для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде (по видам услуг).

Украина Россия Италия Польша

Испания

Франция Германия Великобритания

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Рис. 3. Коэффициент проникновения Интернет по странам на 2012 г., по данным сайта Internet World Stats

В таблице представлены данные федерального статистического наблюдения, проведенного в октябре 2013 г., которые демонстрируют использование информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в домашних хозяйствах, при этом данные разбиты по типам поселения (городское и сельское).

Таблица

Использование информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в домашних хозяйствах, по типам поселения (Российская Федерация, октябрь 2013 г.)

|

Число обследованных домашних хозяйств всего, тыс. ед. |

Из них имевших (в процентах) |

|||

|

персональный компьютер |

доступ к Интернету |

широкополосный доступ к Интернету |

||

|

Всего |

29,3 |

65,8 |

63,3 |

53,1 |

|

город |

18,8 |

72,7 |

70,5 |

62,1 |

|

село |

10,5 |

53,4 |

50,5 |

37,0 |

|

Разница между городским и сельским населением |

19,3 |

20,0 |

25,1 |

|

Составлено по данным федерального статистического наблюдения [5].

Из данных таблицы следует, что в целом уровень доступности Интернета в России для населения достаточно высок, при этом есть куда развиваться, однако разница между уровнем доступности к сети Интернет городского и сельского населения является существенной (20%), что свидетельствует о неравномерном развитии информатизации общества в России.

Более активными пользователями Интернета, в том числе для заказа товаров и услуг, являются женщины. Что касается распределения показателей по возрастным группам, то следует отметить, что основная доля приходится на население в возрасте от 20 до 39 лет, что в совокупности составляет 54,5% (рис. 4).

Необходимо отметить, что основная доля (более 80% опрошенных) приходится на население в трудоспособном возрасте. Также важным для данного исследования является показатель доли населения, использовавшего Интернет для получения государственных и муниципальных услуг в сфере труда и занятости, которая на момент обследования составила лишь 0,8% от общего числа обследованного населения (846,2 тыс. чел.) [5]. Это свидетельствует о достаточно невысоком проценте использования Интернета при поиске вакансий, оформлении заявлений на поиск работы, на оказание государственных услуг по временному трудоустройству, заявлений о предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ.

^°о вН ^^тт 555" I I ■ ‘^ ”'=от' 5^“'

*Чоо ,2-

15-19 20-24 25-29 30-34

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72

Всего Мужчины Женщины

Рис. 4. Распределение пользователей сети Интернет по половозрастным группам (составлено по данным федерального статистического наблюдения [5])

Таким образом, на основе федерального статистического наблюдения по вопросам информатизации общества можно констатировать, что население России, находящееся в трудоспособном возрасте, имеет технические возможности и соответствующие навыки использования сети Интернет для осуществления трудовых и предконтрактных трансакций посредством Интернета, однако использование Интернета в России в целях трудоустройства находится на начальном этапе.

К основным тенденциям изменения рынка труда под влиянием информационных технологий можно отнести, во-первых, рост количества занятых в информационной сфере, во-вторых, рост требований к образовательному уровню занятых, в-третьих, глобализацию рынка труда, в-четвертых, появление новых форм занятости.

При этом стремительный рост сегмента самозанятых профессионалов, работающих удаленно (через Интернет), так называемых фрилансеров, сопровождается расширением неформального сектора рынка труда.

В последние годы в условиях информатизации общества одними из основных тенденций в сфере занятости признаны ее дестандартизация и флексибилизация. Флексибилизация рынка труда выражается в повышении его гибкости и приспособляемости, проявляющейся в общем снижении издержек на совершение трансакций на рынке труда, стимулировании создания рабочих мест с неполным рабочим днем и почасовой оплатой труда, смягчении трудового законодательства в пользу работодателей. Также с флексибилизацией рынка труда напрямую связано снижение роли профсоюзов в осуществлении социально-экономической политики и, как следствие, уменьшение количества их членов. Экономические последствия такого развития многообразны и охватывают все сферы социальной и экономической жизни общества. В условиях высокой конкуренции, рыночной нестабильности и высокого технологического динамизма фирмы стремятся максимально гибко использовать рабочую силу. В частности, они следуют стратегиям экстернализации и аутсорсинга: все больший объем работ выносится за пределы фирмы, а трудовые отношения с наемными работниками заменяются коммерческими отношениями с подрядчиками. В качестве последних могут выступать не только другие организации, но и самостоятельно занятые индивиды [3, с. 92].

Необходимо обратить внимание на процессы реструктуризации неформальной занятости в условиях постиндустриального (информационного) общества: изменение содержания, форм и сфер трудовой деятельности, формирование гибких трудовых практик, появление новых рынков. Несмотря на то что значительная часть неформально занятых по-прежнему сосредоточена в традиционных сферах сельского хозяйства, торговли и строительства, основная доля роста их численности в развитых странах приходится на быстрорастущие отрасли с высокими требованиями к квалификации, в частности, в секторе деловых и социальных услуг [3, с. 93].

В характеристике современного общества как информационного заложен тезис о перемещении сферы применения человеческого труда из материального производства в нематериальное. Расширяющаяся доступность и портативность необходимых для работы с информацией средств производства подрывают зависимость работника от работодателя. Именно это позволяет многим профессионалам самостоятельно выходить на рынок, избегая отношений найма. В этом случае своим заказчикам они продают не рабочую силу, а готовую услугу: например, разработка интернет-сайта, перевод текста, проектирование здания и т.д. Независимых самозанятых профессионалов принято называть фрилансерами, традиционно к ним относили представителей «свободных» профессий: художников, журналистов, архитекторов, фотографов и др. Сегодня профессиональная палитра активно расширяется за счет работников «новой экономики», напрямую связанных с информационными технологиями, так называемая электронная самозанятость, например: специалисты по интернет-рекламе, программисты, веб-дизайнеры и др.

К особенностям электронной самозанятости относятся: внеорганизационная модель труда, проектный характер работы, гибкость трудового процесса, нетрадиционность организации рабочего места и времени, большие риски и нестабильность для работника, высокий уровень человеческого капитала, относительно высокий уровень доходов в сочетании с нестабильностью и непредсказуемостью, позитивная трудовая мотивация, предприимчивость.

В 2008 и 2011 гг. в России была проведена перепись фрилансеров, которая позволила проанализировать социально-демографические характеристики отечественной электронной самозанятости. Полученные данные позволяют отметить следующие характеристики:

молодежная направленность: 71% фрилансеров моложе 30 лет, при этом порядка половины (47%) в возрасте от 18 до 26 лет;

тенденция к выравниванию гендерного распределения: в 2011 г. 61% фрилансеров составляли мужчины и 39% женщины, тогда как в 2008 г. это соотношение составляло 67 и 33% соответственно;

высокий уровень образования: 62% респондентов имеют высшее образование, 21% неполное высшее, при этом 9% имеют два и более высших образования и 2% ученую степень;

трудовые ценности фрилансеров существенно отличаются от общероссийских: менее выражена материальная мотивация, связанная с размером оплаты труда, больше привлекают интересная работа и ее соответствие личным способностям, возможность проявлять инициативу и достигать определенных результатов, гарантии и стабильность занятости менее значимы, нет склонности к минимизации трудовых затрат;

высокий уровень удовлетворенностью работой и жизнью: 58% респондентов полностью или большей частью удовлетворены жизнью, доля неудовлетворенных составляет 13%, 28% опрошенных испытывают и удовлетворение, и неудовлетворение в равной степени;

неформальность отношений между заказчиком (работодателем) и фрилансером (работником): менее 18% фрилансеров зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, лишь 12% респондентов заключают официальный письменный договор, 51% официального договора не составляют, а все основные вопросы (уровень оплаты, техническое задание, сроки) фиксируют в ходе переписки, 34% фрилансеров и заказчиков имеют только устные договоренности.

К особенностям развития современного рынка труда относится также появление рынков удаленной работы. Концепцию удаленной работы еще в начале 1970-х гг. предложил Дж. Ниллес [4], однако ее полноценная массовая реализация стала возможна позже благодаря развитию информационных технологий и технологий связи, дающих возможность обрабатывать и передавать большие объемы информации.

Согласно данным национальной статистики Великобритании, в 2010 г. каждый десятый занятый Соединенного Королевства постоянно работал в удаленном режиме, что в совокупности составляло порядка 2,8 млн. чел. Это в 3 раза больше, чем в 1997 г., когда удаленных работников впервые начали учитывать. Несмотря на то что организации все шире вне- дряют практику удаленной работы, наибольшее распространение она получила среди самозанятых: 62% всех телеработников заняты самостоятельно, а 47% всех самозанятых работают удаленно. Среди наемного персонала доля телеработников составляет всего 4%. При этом темпы роста числа телеработников среди самозанятых выше, чем среди наемных работников, и около 90% телеработников заняты высококвалифицированным профессиональным или управленческим трудом [3, с. 95].

В России официальная статистика работающих удаленно не ведется, однако, по материалам исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, 32% российских компаний используют труд удаленных сотрудников. Согласно анализу ответов респондентов, статистика удаленных профессий следующая: IT-разработка, программирование и системное администрирование 24%, территориальные менеджеры по продажам 18%, финансы и бухгалтерия 11%, рекрутинг – 10%. Согласно исследованию, проведенному Vanson Bourne по заказу Citrix, к 2020 г. треть служащих в России не будет проводить все рабочее время в офисе. Сотрудники компаний смогут работать дома или на площадках, где ведутся проекты, или на территории заказчика. Российские компании будут предоставлять в среднем 7 рабочих мест на 10 сотрудников, при этом каждый работник будет иметь доступ к корпоративной сети в среднем с 6 различных устройств [2].

Информатизация общества влияет на инфраструктуру рынка труда: развиваются и появляются сайты по подбору персонала («работные» сайты), коммерческие службы занятости используют новые интернет-технологии поиска и подбора персонала (например, краудрек-рутинг), появился и развивается Электронный банк вакансий единая электронная база государственных центров занятости.

К новым тенденциям также относится изменение взаимоотношений агентов рынка труда по поводу осуществления предконтрактных трансакций: поиска на рынке труда. Сегодня все чаще при осуществлении поиска все участники рынка используют Интернет. Соискатели при поиске работы используют Интернет для размещения резюме на сайте по поиску работы или сайте работодателя, а также для рассылки адресных электронных писем. Одним из наиболее распространенных средств для поиска работы сегодня в США становятся такие социальные сети, как Facebook, Twitter и LinkedIn. Компания Jobvite в 2011 г. провела исследование использования социальных сетей для поиска работы. По данным исследований американского рынка труда, 9 из 10 соискателей имеют профили в социальных сетях, 1 из 6 человек использует социальные сети, чтобы найти работу, показатель результативности использования социальных сетей Интернет при трудоустройстве вырос в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 5% и составил 16%, т.е. 16% соискателей нашли работу благодаря социальным медиа, 54% всех соискателей используют Facebook, Twitter и LinkedIn для поиска работы. По данным исследования, Facebook помог найти работу 18400000 американцам, 10200000 американцев сказали, что LinkedIn помог им найти работу, и 8000000 американцев сказали, что работу им помог найти Twitter.

В декабре 2012 феврале 2013 г. специалисты международного рекрутингового агентства Kelly Services провели исследование, в котором изучили различные параметры, влияющие на процессы привлечения и удержания персонала. По результатам исследования, в котором участвовали 120 тыс. респондентов из 31 страны, включая 5 160 чел. из России, выяснилось, что под влиянием социальных сетей изменились способы поиска работы, а также степень вовлеченности сотрудников в работу. Согласно результатам Kelly Global Workforce Index (KGWI), все больше россиян широко используют социальные сети для развития деловых контактов и поиска возможностей трудоустройства. По сравнению с 2012 г. количество респондентов, склонных искать работу через социальные сети, увеличилось на 5% и составило 29% опрошенных. При этом 63% россиян отмечают, что они опираются на мнение друзей и знакомых в социальных сетях при принятии решения о трудоустройстве или о карьерном развитии. Развитие этой тенденции не ограничивается только молодым поколением. Среди представителей поколений Y, X и бэби-бумеров примерно равное количество людей, которые устраиваются на работу благодаря своему кругу знакомых в социальных сетях.

Работодатели все чаще стали обращаться в социальные сети для поиска сотрудников, и многие соискатели на этом выигрывают. При этом рекрутинговые компании также не остаются в стороне и пользуются социальными сетями для поиска работников. Так, компания HeadHunter запустила приложение по поиску работы для социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook. Оно позволит пользователям социальных сетей Интернет ежедневно получать подборки актуальных вакансий, которые будут приходить с сайта компании. Для этого потребуется однократно сообщить приложению параметры желаемых вакансий: по профессии, зарплате, городу и графику работы. Приложение подбирает работу из базы в 300 тыс. вакансий для пользователей, живущих в России, на Украине, в Казахстане, Белоруссии и Азербайджане. Для отклика на вакансию соискателям необходимо иметь резюме на hh.ru. Пользователи «Вконтакте» и Facebook смогут его создать, авторизовавшись на сайте с помощью профиля социальной сети. По словам специалиста компании, данное приложение особенно удобно для тех, кто не находится в активном поиске работы, поскольку позволяет следить за тенденциями, происходящими на профессиональном рынке, не выходя из социальной сети. Это психологически важно: агент, формирующий предложение на рынке труда, может и не искать работу, однако он всегда в курсе, если появляется что-то привлекательное. Подобные решения также способствуют снижению трансакционных издержек поиска на рынке труда и повышению эффективности его функционирования.

Переход к информационному обществу сегодня становится реальной перспективой, более того, насущной и неизбежной необходимостью. Любая экономическая система функционирует и развивается в условиях информатизации общества, не исключение и рынок труда. Информационные технологии и коммуникации являются решающим фактором процесса развития и повышения эффективности функционирования такой сложной социальноэкономической системы как рынок труда.

Таким образом, можно сделать вывод, что информатизация общества оказывает существенное влияние на функционирование рынка труда. К основным тенденциям изменения взаимоотношений под влиянием информатизации общества можно отнести появление рынков удаленной работы, новых форм занятости, новых технологий поиска и подбора персонала, распространение и развитие способов поиска на рынке труда посредством Интернета. Сегодня можно констатировать изменение условий функционирования рынка труда под воздействием информатизации общества, которая, в свою очередь, оказывает влияние на уровень трансакционных издержек и, следовательно, на эффективность функционирования рынка труда.