Воздействие инокуляции на фотосинтетическую и симбиотическую активность гороха посевного

Автор: Киселев А.С., Поползухина Н.А.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (31), 2018 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования служило изучение отзывчивости сортов гороха посевного по фотосинтетическим и симбиотическим показателям на предпосевную обработку семян биопрепаратами. В качестве объекта изучения были использованы сорта гороха Омский 9 и Омский 18. Для инокуляции семян были использованы биопрепараты ризоторфин и гуминатрин. Исследования осуществлялись на опытных полях отдела семеноводства Омского аграрного научного центра в течение 2016 г. Почва опытного участка - лугово-черноземная. Гидрометеорологические условия 2016 г. характеризовались избыточным увлажнением и умеренным теплообеспечением. Исследования показали, что увеличение индекса листовой поверхности (ИЛП) происходило постепенно, максимальные значения его отмечены в фазу цветения. В вариантах, где были использованы биопрепараты (в большей степени гуминатрин и совместная обработка обоими препаратами), увеличение данного показателя происходило до фазы плодообразования. Максимальные значения фотосинтетического потенциала отмечены в период плодообразования...

Горох посевной, фотосинтетическая активность, симбиотический аппарат, гуминатрин, ризоторфин, инокуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/142216229

IDR: 142216229 | УДК: 635.656:631.53.027:581.1

Текст научной статьи Воздействие инокуляции на фотосинтетическую и симбиотическую активность гороха посевного

В настоящее время проблема «биологического азота» является не новой, но по-прежнему актуальной. Концепция устойчивого развития и экологизация производства подталкивают научное сообщество к поиску альтернативных решений в вопросе получения высококачественной сельскохозяйственной продукции.

В данный момент высокий урожай достигается за счет использования больших доз азотных удобрений. Но основополагающим результатом является то, что в силу вступает следствие закона физиологической равнозначности и незаменимости факто-

ров, или закон оптимума. При избытке азотных удобрений нарушается биологическое равновесие почвы, происходит загрязнение грунтовых вод нитратами, ухудшается качество сельскохозяйственной продукции. И решением этой проблемы может быть лишь замена минерального азота на биологический, что может быть достигнуто благодаря процессу симбиотической азотфиксации.

Во-первых, биоазотфиксация может стать решением проблемы растительного белка. Получение растительного белка лимитируется количеством доступного культурам минерального азота, а представители бобовых и зернобобовых дают сверхлимити-рованный белок. Во-вторых, полученная продукция культур, способных к биоазотфик-сации, имеет высокие кормовые и пищевые показатели, безопасна для человека и животных. В-третьих, применение биологической азотфиксации атмосферного воздуха способствует ослаблению антропологического «давления» на окружающую среду. В-четвертых, симбиотическая фиксация азота воздуха обеспечивает главное условие энергосберегающих технологий в растениеводстве - экономию ископаемой энергии на единицу продукции и снижение ее себестоимости. В-пятых, посевы бобовых и зернобобовых культур, активно фиксирующих азот воздуха, способствуют решению проблемы сохранения и даже расширенного воспроизводства естественного плодородия почвы [1-3].

Так как азотфиксация протекает за счет солнечной энергии, то процессы фотосинтеза и симбиотической фиксации азота стоит рассматривать как два взаимосвязанных и взаимообусловленных физиологических процесса. Учеными кафедры растениеводства РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева установлено, что фотосинтетическая интенсивность листовой поверхности увеличивается по мере активации симбиоза, расход углеводов на азотфиксацию компенсируется лучшим использованием солнечной радиации [4].

Исходя из вышесказанного, ученые стали активно изучать штаммы клубеньковых бактерий, которые используются для инокуляции зернобобовых культур. Существуют уже достоверные подтверждения того, что обработка семян биопрепаратами способствует лучшему протеканию азотфиксации. Однако применение в производстве таких биопрепаратов ограничено из-за отсутствия необходимых знаний в области экологии этих микроорганизмов и роли агроэкологических условий, определяющих эффективное взаимодействие растительно-бактериальных ассоциаций.

Цель исследования заключалась в том, чтобы изучить отзывчивость сортов гороха посевного по показателям фотосинтеза и клубенькообразования на предпосевную обработку семян биопрепаратами ризоторфин и гуминатрин в условиях южной лесостепи Западной Сибири.

Материалы и методы

Объектом исследования служили два сорта гороха посевного с полубезлисточко-вым (усатым) типом листа с нормальными прилистниками: Омский 9 и Омский 18. Исследования проводились в 2016 г. на опытном поле отдела семеноводства Омского аграрного научного центра, расположенном в зоне южной лесостепи Западной Сибири (г. Омск, Россия).

Почва опытного участка представлена лугово-черноземной почвой с пахотным горизонтом 22 см, содержанием гумуса 6,4%, суммой поглощенных оснований 31 мг экв./100 г, рНсол = 6,7 (по данным лаборатории агрохимии Омского аграрного научного центра). Перед посевом были определены запасы продуктивной влаги в почве. По шкале увлажнения Ильина почва в 2016 г. соответствует градации «умеренновлажная». Обеспеченность верхнего 40-сантиметрового слоя почвы нитратным азотом весной перед посевом, в соответствии с градацией А.Е. Кочергина, в год исследования была средней. Перед посевом обеспеченность пахотного слоя почвы подвижным фосфором была высокой, а обменным калием - очень высокая (по Чирикову).

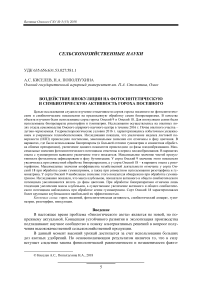

температура,°C осадки, мм

Рис. 1. Метеорологические условия вегетационного периода 2016 г.

Полевой опыт был заложен на делянках площадью 5 м2, повторность опыта пятикратная. Норма высева - 1,2 млн всхожих зерен на 1 гектар. Варианты опыта: семена гороха без инокуляции; обработка семян ризоторфином; обработка семян гуминатри-ном; совместная обработка семян обоими препаратами. Агротехника - общепринятая для зоны южной лесостепи Западной Сибири. Гуминатрин представляет собой технологичный препарат нового поколения, содержащий макро- и микроэлементы, почвенные бактерии, а также стимулятор роста растений - соли гуминовых кислот. Ризотор-фин, служащий для предпосевной обработки семян, представляет собой препарат высокоэффективных клубеньковых бактерий из рода Rhizobium, выращенных на торфяном субстрате, обогащенном углеводами, минеральными веществами, витаминами и микроэлементами на специально приготовленном торфяном материале-носителе. Обработка семенного материала проводилась в день посева. Расход рабочего раствора составляет 10 л на 1 тонну семян. Для приготовления рабочего раствора 2 л препарата добавляется в 8 л воды. При комплексной обработке в соответствующих вариантах проводилось смешивание препаратов в соотношении 1 : 1.

Расчет симбиотической активности проводили по методике Г.С. Посыпанова (1983), расчет показателей интенсивности фотосинтеза - по методике А.А. Ничипоро-вича (1969), статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась по методике Б.П. Доспехова (метод дисперсионного анализа).

Гидрометеорологические условия 2016 г. по данным Омской ГМС характеризовались избыточным увлажнением и умеренным теплообеспечением по сравнению со среднемноголетними данными (рис. 1).

Результаты исследований

Одним из важнейших показателей, который служит оценкой эффективности фотосинтезирующего аппарата сельскохозяйственных культур , является индекс листовой поверхности (ИЛП). Рассчитанное значение отображает отношение суммарной поверхности всех листьев к площади почвы, занимаемой этим же фитоценозом. Ряд исследователей отмечает, что в посеве оптический фотосинтезирующий аппарат наиболее эффективно функционирует, когда значения ИЛП не выше 4–5. При высоких значениях ИЛП нижний ярус фитоценоза затемняется, что приводит к несогласованности поступления ассимилянтов в хозяйственно-ценные органы растения и, как следствие, к снижению фотосинтетической активности [5].

В ходе исследований выявлено, что увеличение ИЛП происходило постепенно, вплоть до фазы плодообразования, максимальные значения отмечены в фазу цветения и плодообразования. В фазу плодообразования, в силу старения листьев и отмирания их нижнего яруса, площадь листовой поверхности уменьшается. Но в силу большого количества осадков происходило заметное увеличение высоты растений, а значит, и общей площади, что компенсировало потерю листьев с нижних ярусов.

В опыте показатели ИЛП не превышают критических показателей, постепенно увеличиваясь от фазы всходов до фазы цветения. К фазе плодообразования ИЛП снижается. В вариантах, где использован биопрепарат гуминатрин, в фазу плодообразова-ния ИЛП превышает значения фазы цветения. Это связано с тем, что в препарат включены микроэлементы (Fe, Cu, Mn, Mo, Co, B) и соли гуминовых кислот. Соли гуминовых кислот способствуют улучшению проникновения микроэлементов в клетки растений, а те уже, в свою очередь, становятся ингибиторами процессов замедления темпов роста и развития растений, тем самым влияя на процессы синтеза хлорофилла и повышая интенсивность фотосинтеза.

Если говорить в целом о действии биопрепаратов на ИЛП, то данные (табл. 1) наглядно показывают, что в вариантах, где были они использованы, отмечено увеличение данного показателя. Также стоит отметить превосходство сорта Омский 18 во всех вариантах опыта по рассматриваемому показателю.

Таблица 1

Показатели интенсивности фотосинтеза гороха посевного в различные фазы развития

|

Показатель |

Омский 9 |

Омский 18 |

НСР 0,5 |

|||||||

|

К |

Р |

Г |

Р + Г |

К |

Р |

Г |

Р + Г |

|||

|

Бутонизация |

ИЛП |

0,93 |

1,03 |

1,08 |

1,04 |

1,09 |

1,26 |

1,45 |

1,14 |

0,11 |

|

ФП |

92,91 |

113,78 |

119,06 |

104,45 |

120,18 |

125,70 |

145,04 |

113,93 |

5,9 |

|

|

ЧПФ |

28,96 |

22,49 |

21,21 |

27,58 |

29,87 |

23,47 |

18,02 |

19,99 |

2,4 |

|

|

Цветение |

ИЛП |

1,17 |

1,32 |

1,39 |

1,32 |

1,38 |

1,66 |

1,82 |

1,45 |

0,14 |

|

ФП |

175,02 |

184,92 |

195,03 |

185,49 |

220,63 |

248,43 |

291,60 |

232,31 |

10,5 |

|

|

ЧПФ |

14,43 |

8,66 |

8,16 |

7,13 |

2,89 |

4,80 |

4,10 |

6,63 |

0,7 |

|

|

Плодо-образование |

ИЛП |

1,17 |

1,04 |

1,43 |

1,29 |

1,32 |

1,48 |

1,88 |

1,87 |

0,15 |

|

ФП |

211,29 |

187,89 |

243,39 |

218,85 |

223,70 |

267,18 |

339,06 |

335,94 |

25,1 |

|

|

ЧПФ |

7,06 |

12,34 |

10,49 |

7,83 |

9,58 |

7,98 |

5,84 |

6,60 |

0,9 |

|

Примечание. ИЛП – индекс листовой поверхности, м2/м2; ФП – фотосинтетический потенциал, тыс. м2/га·сут; ЧПФ – чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2·сут; К – контроль; Р – ризоторфин; Г – гуминатрин.

Помимо величины площади листьев формирование урожая также находится в прямой зависимости от времени ее функционирования. Фотосинтетический потенциал (ФП) объединяет эти показатели. Изменение величины фотосинтетического потенциала в течение всей вегетации и в отдельные межфазные периоды в процессе онтогенеза непосредственно связано с морфобиологическими особенностями растений и условиями произрастания [6; 7].

С каждой последующей фазой ФП увеличивался, что и закономерно, так как площадь листьев по мере развития культуры увеличивается (табл. 1). Максимальные значения ФП отмечены в период плодообразования. Среди сортов явное превосходство отмечено у Омского 18, в частности в варианте с гуминатрином (+115,36 единиц к контролю).

Одновременно с фотосинтетическим потенциалом в практических исследованиях применяется показатель «чистая продуктивность фотосинтеза» (ЧПФ), который отображает интенсивность фотосинтетической активности фитоценоза и представляет собой прирост сухой массы растений в граммах за определенное время (сутки) на 1 м2 листовой поверхности [4].

Наибольшие показатели ЧПФ у сортообразцов гороха посевного отмечены в фазу бутонизации, причем у обоих сортов в контрольном варианте – 28,96 г/м2·сут у сорта Омский 9 и 29,87 г/м2·сут у сорта Омский 18. В следующую фазу (цветения) у сорта Омский 9 по-прежнему максимальное значение отмечено в контрольном варианте, у Омского 18 – в варианте совместной инокуляции. В период образования плодов у сорта стандарта максимальные значения зафиксированы в вариантах инокуляции биопрепаратами, а у сорта Омский 18 – в контрольном. ЧПФ сильно варьирует в течение вегетации. В период бутонизации ЧПФ выше, чем в последующий, так как растения сильно не затемняют друг друга, все листья хорошо освещены. В дальнейшем с увеличением площади листьев ЧПФ начинает уменьшаться в связи с затемнением нижних листьев. В этих условиях при обильном выпадении осадков и благоприятной для роста растений температуры, к фазе плодообразования началось активное нарастание биомассы, что способствовало увеличению ЧПФ (табл. 1).

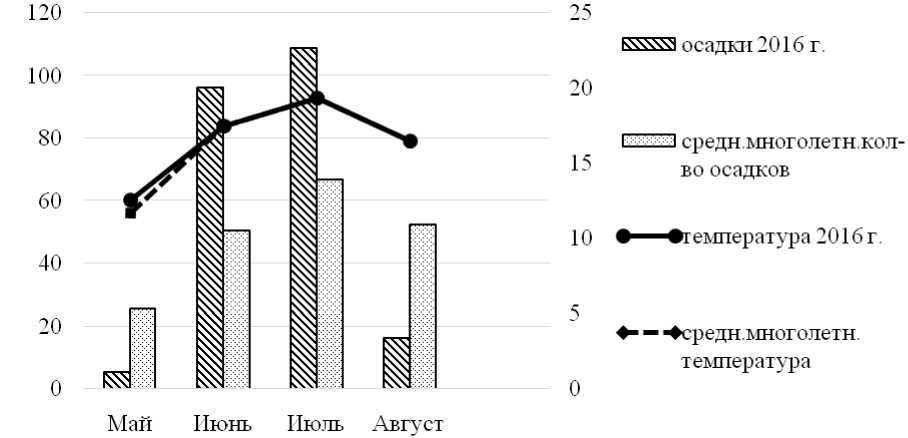

Уборочный индекс (или как его еще называют коэффициент хозяйственной деятельности) отражает способность культуры наилучшим образом использовать и распределять в процессе фотосинтетической деятельности вещества между растущими хозяйственно-ценными органами растений [8].

Рис. 2 . Коэффициент хозяйственной деятельности гороха посевного, %

Анализ данных показал, что сорт Омский 18 наиболее отзывчив на инокуляцию. Уборочный индекс сорта Омский 18 превосходит индекс для сорта Омский 9, у которого отмечена прибавка к контролю лишь в варианте с гуминатрином. Данные показывают, что у сорта Омский 18 выше способность растений перераспределять образующиеся продукты фотосинтеза, используя их на формирование хозяйственно-значимых органов (рис. 2).

Из результатов отечественных и зарубежных исследований следует вывод, что не только отдельные виды бобовых растений различаются по продуктивности симбиотической азотфиксации, но и сорта одного вида неодинаковы как по характеру образования клубеньков на корнях, так и по активности функционирования симбиотического аппарата [9].

Одним из ключевых аспектов эффективного функционирования симбиотического аппарата служит крупность клубеньков. Большое количество мелких клубеньков, как правило, не является эффективным и чаще всего они просто паразитируют на растении.

Таблица 2

Масса одного клубенька у сортов гороха посевного, мг

|

Сорт |

Всходы |

Бутонизация |

Цветение |

Плодообразование |

|

Омский 9, К |

2,99 |

3,98 |

3,97 |

3,88 |

|

Омский 9, Р |

2,97 |

4,04 |

4,02 |

3,93 |

|

Омский 9, Г |

3,04 |

4,00 |

4,03 |

3,87 |

|

Омский 9, Р + Г |

3,01 |

3,98 |

4,03 |

3,91 |

|

Омский 18, К |

3,01 |

5,96 |

7,04 |

3,96 |

|

Омский 18, Р |

3,01 |

6,04 |

7,00 |

4,04 |

|

Омский 18, Г |

3,01 |

6,02 |

7,03 |

4,02 |

|

Омский 18, Р + Г |

3,00 |

6,04 |

6,97 |

3,96 |

|

Среднее |

3,00 |

5,01 |

5,51 |

3,95 |

|

НСР 0,5 |

0,03 |

0,05 |

0,05 |

0,04 |

Примечание. К – контроль; Р – ризоторфин; Г – гуминатрин.

По данным табл. 2 видно, что по массе одного клубенька имеются существенные различия между сортами. Самые мелкие клубеньки образуются у сорта Омский 9, особенно в контрольном варианте. Масса одного клубенька у сорта Омский 18, в свою очередь, на порядок выше на протяжении всего периода вегетации. Исключение составляет фаза полных всходов, где масса одного клубенька находится на одном уровне – в среднем 3 мг. Самые крупные клубеньки отмечены в фазу цветения, в среднем по сортам – 5,51 мг. Стоит отметить, что в каждой фазе между вариантами различия в массе минимальные, что делает невозможным ответ на вопрос о положительном или отрицательном действии инокуляции (табл. 2).

Показатель, характеризующий эффективность бобово-ризобиального симбиоза за вегетационный период, – симбиотический потенциал – площадь, ограниченная кривой массы сырых клубеньков во времени. Размерность – кг·дн/га.

Активный симбиотический потенциал (АСП) является неким аналогом фотосинтетического потенциала. Если один отражает фотосинтетическую эффективность, то другой – симбиотическую активность. Отличительной чертой АСП является то, что в учет берутся лишь физиологически активные клубеньки, т.е. с наличием белка леггемо-глобина [10].

Так как АСП характеризует лишь физиологически активные клубеньки и продолжительность их функционирования, то под данные обстоятельства попадают лишь две фазы онтогенеза растений гороха посевного: бутонизация и цветение. Максимальный АСП отмечен в фазу цветения, именно в этот период клубеньки были наиболее активны. Среди сортов в этот период наибольшие показатели имеет сорт Омский 18, в частности в варианте с гуминатрином – 448,9 кг·сут/га. В фазу бутонизации данный вариант также проявил наиболее высокую отзывчивость – 240 кг·сут/га (табл. 3). Стоит отметить тот факт, что активный симбиотический потенциал сорта Омский 18 выше потенциала сорта Омский 9 в 1,5–2 раза. Это говорит о том, что отзывчивость на инокуляцию биопрепаратами в большей степени зависит от генотипа исследуемых образцов.

Таблица 3

Активный симбиотический потенциал в различные фазы развития гороха посевного, кг·сут/га

|

Сорт |

Бутонизация |

Цветение |

||||||

|

Контроль |

Инокуляция |

Контроль |

Инокуляция |

|||||

|

Р |

Г |

Р + Г |

Р |

Г |

Р + Г |

|||

|

Омский 9 |

98,9 |

119,4 |

129,9 |

110,9 |

158,0 |

161,9 |

172,2 |

178,4 |

|

Омский 18 |

173,2 |

183,0 |

240,0 |

170,9 |

308,9 |

330,3 |

448,9 |

363,1 |

|

Среднее |

136,1 |

151,2 |

185,0 |

140,9 |

233,5 |

246,1 |

310,6 |

270,8 |

|

НСР 0,5 |

15,3 |

21,5 |

||||||

Примечание. Р – ризоторфин, Г – гуминатрин.

Общий симбиотический потенциал (ОСП) предусматривает массу всех клубеньков и продолжительность их жизни. Он всегда выше АСП, так как в конце вегетационного периода леггемоглобин в клубеньках отсутствует. Показатель ОСП имеет значение лишь для характеристики условий симбиоза при сравнении его с АСП. Чем благоприятнее экологические факторы, тем ближе значения этих показателей. Длительность общей симбиотической активности учитывают от появления первых клубеньков на корнях до полного их лизиса, а продолжительность активного симбиоза – от появления леггемоглобина в клубеньках до перехода его в холеглобин [1].

Сравнивая данные (табл. 4), можно заключить, что инокуляция биопрепаратами способствует увеличению массы и продолжительности функционирования клубеньков. Так, для сортов Омский 9 и Омский 18 наиболее эффективным препаратом оказался гуминатрин.

Таблица 4

Общий симбиотический потенциал в течение всего онтогенеза растений гороха посевного, кг·сут/га

|

Сорт |

Бутонизация |

Цветение |

Плодообразование |

|

Омский 9, К |

98,9 |

158,0 |

162,5 |

|

Омский 9, Р |

119,4 |

161,9 |

178,4 |

|

Омский 9, Г |

129,9 |

172,2 |

171,5 |

|

Омский 9, Р + Г |

110,9 |

178,4 |

180,5 |

|

Омский 18, К |

173,2 |

308,9 |

172,7 |

|

Омский 18, Р |

183,0 |

330,3 |

216,2 |

|

Омский 18, Г |

240,0 |

448,9 |

249,4 |

|

Омский 18, Р + Г |

170,9 |

363,1 |

211,5 |

|

Среднее |

153,3 |

265,2 |

192,9 |

|

НСР 0,5 |

15,3 |

21,5 |

19,4 |

Примечание. К – контрол; Р – ризоторфин; Г – гуминатрин.

В ходе исследований отмечена взаимосвязь симбиотической активности и ассимиляции солнечной энергии. В обоих случаях происходит постепенное увеличение показателей, а в фазу плодообразования их значения достигают своего пика.

Заключение

Выявлено, что показатели фотосинтетической и симбиотической активности имеют наибольшие значения в фазу плодообразования вследствие благоприятных климатических условий.

Предпосевная инокуляция семенного материала гороха посевного способствует лучшему формированию фотосинтетического и симбиотического аппаратов. Наиболее эффективным оказался биопрепарат гуминатрин.

Наиболее отзывчивым на инокуляцию биопрепаратами является сорт Омский 18.

A.S. Kiselev, N.A. Popolzukhina

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Impact of inoculation on photosynthetic and simbiotic activity of pea sowing

Список литературы Воздействие инокуляции на фотосинтетическую и симбиотическую активность гороха посевного

- Посыпанов Г.С. Биологический азот. Проблемы экологии и растительного белка: монография/Г.С. Посыпанов. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -251 с.

- Умаров М.М. Современное состояние и перспективы исследований микробной азотфиксации/М.М. Умаров//Перспективы развития почвенной биологии. -М., 2001. -С. 47-56.

- Емцев В.Т. Об эффективности азотфиксирующего ассоциативного симбиоза у небобовых растений/В.Т. Емцев, М.И. Чумаков//Почвоведение. -1990. -№ 11. -С. 116-126.

- Растениеводство/Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков и др.; под ред. Г.С. Посыпанова. -М.: Колос, 2006. -612 с.

- Кадермас И.Г. Формирование фотосинтетического и симбиотического аппаратов растений и их вклад в повышение продуктивности агроценозов гороса посевного (Pisum sativum L.): дис. … канд. биол. наук/И.Г. Кадермас. -Омск, 2014. -141 с.

- Поползухина Н.А. Фотосинтез и симбиотическая азотфиксация гороха и сои: монография/Н.А. Поползухина, Е.Н. Озякова, И.Г. Кадермас: Palmarium Academic Publishing, 2014. -128 с.

- Фотосинтетическая активность, клубенькообразующая способность и урожайность гороха посевного в условиях южной лесостепи Западной Сибири/И.Г. Кадермас //Ом. науч. вестн. -2013. -№ 1. -С. 193-196.

- Аутжанова А.Д. Оценка действия абиотических факторов и биопрепарата ризоагрин на микробиологическую активность почвы, адаптивность и продуктивность яровой мягкой пшеницы: дис. … канд. биол. наук/А.Д. Аутжанова. -Омск, 2015. -125 с.

- Симбиогенетика и селекция макросимбионта на повышение азотфиксации на примере гороха (Pisum Sativum L.)/К.К. Сидорова //Вестн. ВОГиС. -2010. -Т. 14. -№ 2. -С. 357-374.

- Озякова Е.Н. Урожайность и особенности формирования симбиотического аппарата у сортообразцов зернобобовых культур в южной лесостепи Западной Сибири: дис. … канд. с.-х. наук. -Омск, 2009. 182 с.