"Вождеские" погребения могильника Варникам - 141 год спустя

Автор: Скворцов К.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлена текстовая и графическая реконструкция погребений № 1 и 4 могильника Варникам, принадлежавших представителям элит эстиев, сделанная с учетом новых находок и открытых архивных документов.

Элиты эстиев, западные балты, германцы, вождеские погребения, эпоха великого переселения народов, эпоха меровингов, скандинавия

Короткий адрес: https://sciup.org/143166120

IDR: 143166120

Текст научной статьи "Вождеские" погребения могильника Варникам - 141 год спустя

Летом 1877 г. на границе исторических земель Натангии и Вармии аптекарь и геолог Р. Клебс во время геологических исследований обнаружил могильник Варникам ( нем. Warnikam, Kr. Heiligenbeil, в настоящее время п. Первомайское, Багратионовского района, Калининградской области), комплексы № 1 и 4 которого выделялись уникальностью погребального инвентаря ( Klebs , 1878. S. 4, 5; 1882. S. 12–15; Tischler, Kemke , 1902. S. 41–42). Данная статья посвящена этой находке, ставшей очень популярной среди исследователей, когда речь заходила об элитах эстиев эпохи Великого переселения народов. Информация о ней на протяжении более чем ста лет многократно тиражировалась в различных публикациях ( Tischler , 1877. S. 268–278; Klebs , 1878; 1882; Tischler, Kemke , 1902. S. 41–42. Taf. XIII; XV: 9 , 10 ; Kemke , 1914. S. 33–37. Abb. 1; Åberg , 1919. S. 104, 110. Abb. 149; 154; Salin , 1904. S. 47, 79; Gaerte , 1929. S. 286, 290, 291, 299, 301. Abb. 227: b ; 232: b ; 240; 242: d ; Oxenstierna , 1940. S. 247, 249. Abb. 46; Okulicz , 1973; Кулаков , 1997; Haseloff , 1981. S. 537–538. Abb. 357–378; Bitner-Wróblewska , 2001. P. 121– 127; Nowakowski , 2007. S. 151–152; Hilberg , 2009. S. 311–342; Skvorzov , 2013b. P. 352–354. Taf. 1; и др.)

Несмотря на уже существующий внушительный объем литературы по этой теме, мы пришли к выводу о необходимости проведения обобщающего исследования по ряду причин. Во-первых, практически все находки из этих погребений знати эстиев были утрачены во время Второй мировой войны (Валуев, 2008. C. 98–110). Во-вторых, уже с довоенных публикаций начинается путаница http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.252.161-177

и неточности при описании обоих комплексов, которые усугубились в послевоенных публикациях (подробнее см.: Skvorzov , 2017b) В-третьих, с 2007 по 2017 г. в Самбии и Натангии был обнаружен ряд уникальных захоронений, по богатству инвентаря сопоставимых и порой превосходящих захоронения могильника Варникам, которые определенно были связаны с последними по материалам и времени возникновения ( Skvorzov , 2013a; 2017a). Поэтому для того, чтобы сделать окончательные выводы по новым исследованиям, требовалось как следует разобраться со старыми.

Существенным затруднением при реконструкции комплексов № 1 и 4 могильника Варникам стало, наряду с утратой самих артефактов, абсолютное отсутствие планов и подробного описания обстоятельств их обнаружения, так же как и рисунков значительной части находок. Вероятно, погребения были обнаружены и изучены спонтанно1 при первом знакомстве Р. Клебса с памятником, и чертежи и заметки попросту не были сделаны. Исследования на могильнике в последующие полевые сезоны сопровождались как зарисовками чернового характера, так и полноценными чертежами, иногда даже выполненными в акварели. Здесь следует заметить, что сам Р. Клебс отмечал неблагоприятные погодные условия в самом начале работ на памятнике. Таким образом, если комплексы № 1 и 4 были обнаружены при первичном осмотре памятника, в условиях плохой погоды, никакие чертежи могли вообще не делаться, а записи могли быть сделаны исследователем позднее либо из-за всех сопутствующих обстоятельств могли иметь крайне непрезентабельный вид и попросту не сохраниться. Высказанное предположение может объяснить отсутствие чертежей и детального описания, но не объясняет столь скудного количества графических материалов по этим без преувеличения уникальным для местных древностей находкам, ведь очевидно, что рисунки вещей, представленные в работе О. Тышлера и Г. Кем-ке, были сделаны художником либо по дагеротипу, либо по фотографии. Единственным возможным объяснением отсутствия других фотографий, как и самих предметов, так и остаются события Второй мировой войны.

В процессе написания данной статьи был сделан полный обзор всех довоенных и послевоенных публикаций, содержащих информацию о погребениях могильника Варникам № 1 и 42.

Погребение № 1 представляло собой безурновую кремацию3, под которой находился скелет коня на глубине двух метров от дневной поверхности.

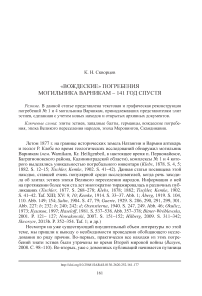

Инвентарь погребения всадника:

-

1. Фибула арбалетовидная с крестовидным окончанием ножки, с пружиной с ограничителями в виде рифленых колечек (серебро) (рис. 1: 3 ).

-

2. Браслет тордированный (золото) (рис. 1 : 1 ).

-

3. Гривна витая из трех дротов (серебро) (рис. 1: 2 ).

-

4. Небольшая пряжка с рамкой почковидной формы и обоймицей подтреугольной формы (серебро) (рис. 1: 4 ).

-

5. Небольшая пряжка с рамкой почковидной формы, с площадкой, располагавшейся в средней части язычка (серебро) (рис. 1: 15 ).

-

6. Четыре одинаковых небольших пряжки с рамкой почковидной формы и прямоугольной обоймицей (серебро) (рис. 1: 9–12 ).

-

7. Пара ланцетовидных наконечников ремня (серебро) (рис. 1: 7–8 ).

-

8. Небольшой наконечник ремня с двумя отверстиями и фасками (серебро) (рис. 1: 6 ).

-

9. Небольшой наконечник ремня (серебро) (рис. 1: 5 ).

-

10. Пара шпор (серебро) (рис. 1: 13–14 ).

-

11. Нож с остатками деревянной рукояти (железо) (рис. 1: 18 ).

-

12. Скрамасакс с остатками дерева на рукояти (железо) и фрагментом серебряной обтяжки рукояти, состоящей из двух пластин, верхняя часть украшена теми же штампами, что и пластина из погребения № 4, а нижняя – мотивами с пластин, найденных в погребении № 1 (рис. 1: 20 ).

-

13. Три фрагмента прессованной пластины от ножен меча (серебро) (рис. 1: 16 ).

-

14. Наконечник копья с пером крыловидной формы (железо) (рис. 1: 19 ).

-

15. Прессованная пластина, вероятнее всего, оковка рога для питья (серебро) (рис. 1: 17 ).

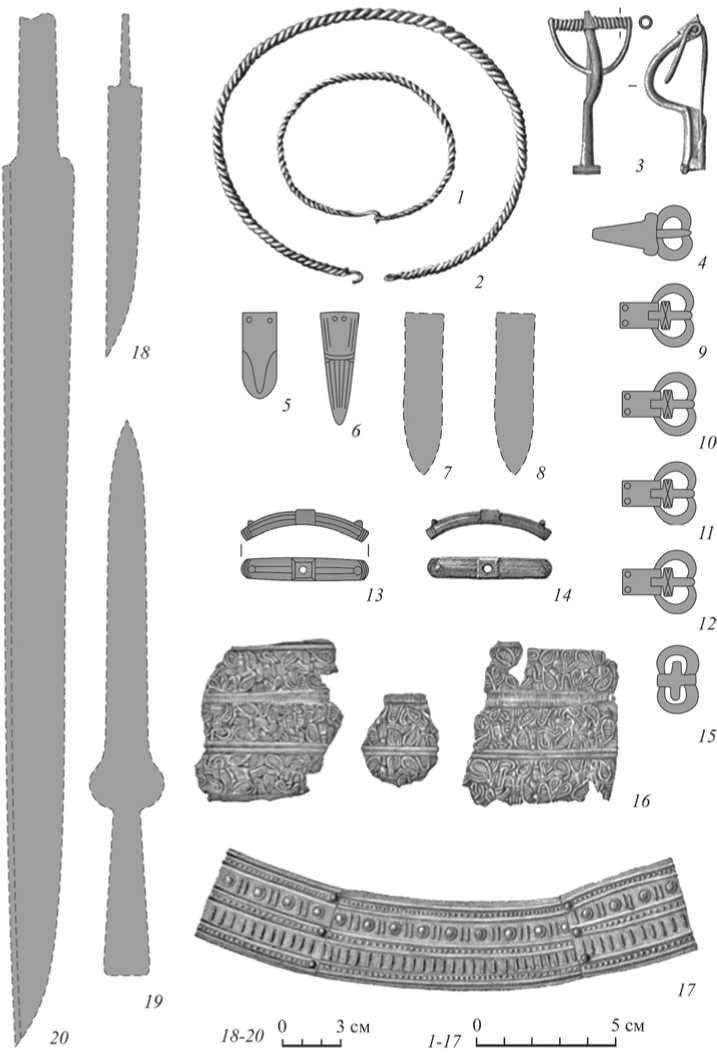

Инвентарь конского захоронения:

-

1. Удила с деталями из позолоченной бронзы (железо, позолоченная бронза) (рис. 2: 7 ).

-

2. Два разделителя ремней розеткотвидной формы, инкрустированных гранатами (золото) (рис. 2: 1–2 ).

-

3. 223 заклепки (серебро) (от конского оголовья. – Прим. авт .4) (рис. 2: 6 ).

-

4. Ланцетовидный наконечник ремня (серебро) (рис. 2: 5 ).

-

5. Большая пряжка овальной формы (железо) (подпружная. – Прим. авт. ) (рис. 2: 4 ).

-

6. Небольшая пряжка с обоймицей (бронза) (от конского оголовья – прим. авт.) (рис. 2: 3 ).

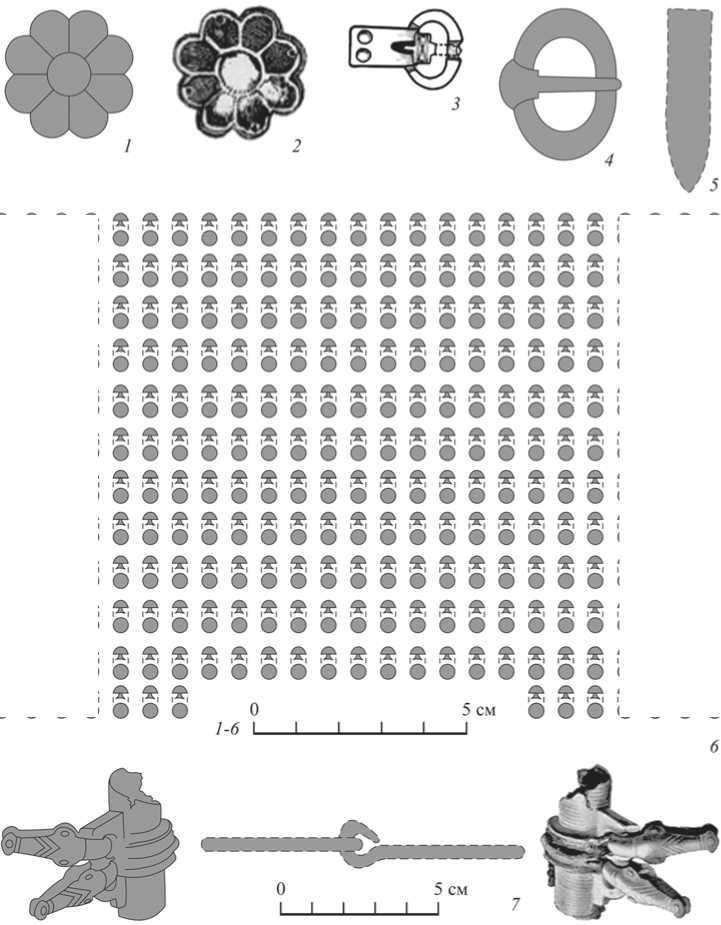

Погребение № 4 также представляло собой безурновую кремацию. Расположение находок, скопления костей и коня неизвестно, скорее всего, комплекс был частично поврежден ( прим. авт .). Вероятно, поэтому инвентарь захоронения выглядит так некомплектно.

Рис. 1. Инвентарь погребения № 1. Могильник Варникам. Снаряжение всадника

о:» ® >» ® >» •:» •» ®» о:» •» •» •:* •» •:># ®:ии •» •:» о» о:* ®:® ®:* •» •:» •» ®:* •» о ^ •:» ® >> ®» ®:» •:* ®:* •:» •:» •:» •:» •:» ©:» ®:» о >* о:» о» •» ®^ •» •» ® >♦ ® * •:♦

Рис. 2. Инвентарь погребения № 1. Могильник Варникам. Конское снаряжение

*>*•* •» ®* ®» е» •:» •:» •:» •:» ою •:» •:* •:» ® * о» о* •:* •:* е» •:» •» ®:* •:» ®:* • * ®:* ®:» ®» •:* ® * •:» •:* •» •:* • * •:» •:♦ ®:>> о:» о:* ®:® •» •» •» •:♦ •» ® -*

Инвентарь всаднического погребения:

-

1. Наконечник копья с пером крыловидной формы, аналогичный наконечнику из погребения № 1 (железо) (рис. 3: 1 ).

Инвентарь конского захоронения:

-

1. 80 заклепок от конского оголовья (серебро) (рис. 3: 5 ).

-

2. Две обоймицы (серебро) (рис. 3: 3, 4 ).

-

3. Кольчатые, сильно коррозированные удила (железо) (рис. 3: 6 ).

-

4. Фрагментированная прямоугольная прессованная орнаментированная пластина, представляющая собой оковку седла ( прим. авт .) (серебро) (рис. 3: 2 ).

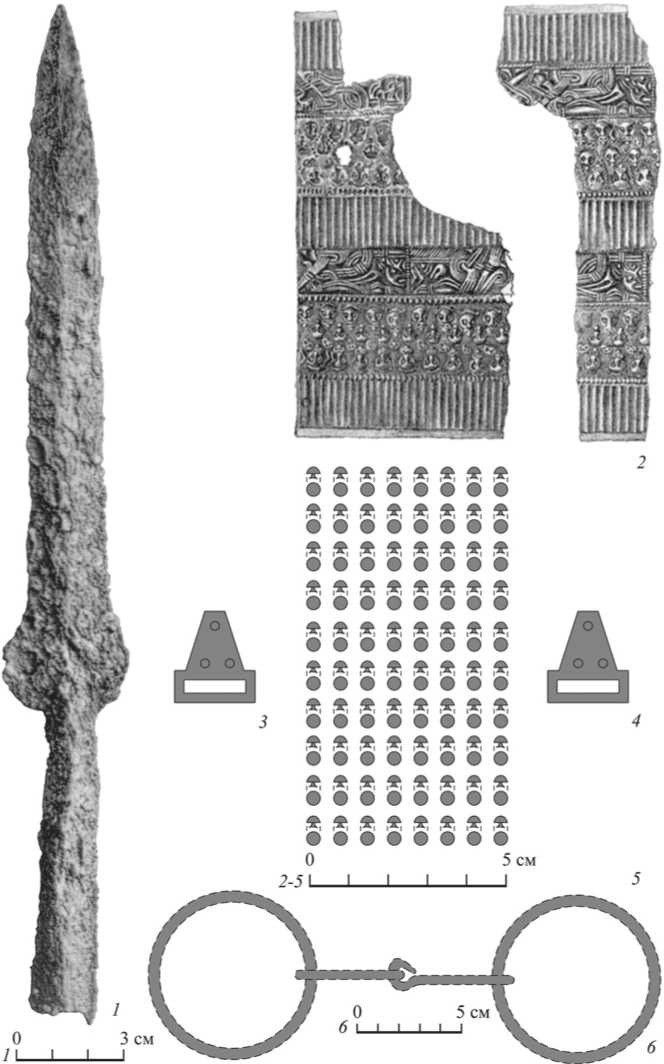

Здесь следует отметить, что при реконструкции пластины мы повторили обнаруженную нами ошибку на исходном рисунке из работы О. Тышлера и Г. Кем-ке. Если внимательно приглядеться, то становится заметно, что левая верхняя часть левого фрагмента пластины изображена как негатив (изнанкой наружу и перевернута) (рис. 4: 2 ). Так как мы полагаем, что столь детальное изображение, скорее всего, было нарисовано по фотографии, это может быть ошибкой фотографа, менее вероятно – художника либо любого другого человека, который подготавливал пластины для снимка или зарисовки и один из отломанных фрагментов перевернул не той стороной, что хорошо заметно по соседней пластине. Далее обратимся к датировкам и аналогиям предметов из погребений № 1 и 4, чтобы сделать окончательные выводы о возрасте и происхождении данных комплексов.

Серебряные пластины с прессованным орнаментом из обоих погребальных комплексов, вероятнее всего, декорированы одним мастером в I северном зверином стиле, стилистическая фаза В по Хазелоффу (рис. 1: 16 ; 3: 2 ; 4: 2 ). Стилистическая фаза В I стиля датируется со второй половины V по первую треть VI в. ( Haseloff , 1981. S 174–196). Самой полной аналогией данным находкам являются серебряные обкладки лука седла из комплекса № 36, обнаруженного на натангийском могильнике Шоссейное, датированные концом V – первой половиной VI в. ( Skvorzov , 2017a). Орнамент на них сделан теми же штампами, что и на пластинах из погребений могильника Варникам. Определенно, обе находки являются предметами импорта из германского мира. Сходство в композиции и технике исполнения декора этих накладок можно наблюдать на тисненых пластинах бокала из святилища в Упокра (Uppåkra) (Швеция), датированного эпохой Великого переселения народов ( Hårdh , 2004). Следует отметить и некоторое сходство штампов, использованных в изделиях с Варникама и Шоссейного, с т. н. швед. Guldgubbar , многочисленными прессованными золотыми пластинами, имеющими, как правило, прямоугольную форму с антропоморфными изображениями и широко представленными в скандинавских находках эпохи Великого переселения народов ( Watt , 2004). Некоторое сходство можно наблюдать и на варварских металлических оковках стеклянных римских бокалов из погребений V в. Снартемо V (Snartemo) и Вестли (Vestlye) (Норвегия) ( Hougen , 1967. Fig. 76; Haseloff , 1970. Taf. 8–10; Hårdh , 2004. S. 59, 65, 67. Fig. 11; 17–19). Следует упомянуть также серебряные накладки для рога из Сёдербю Карл (Söderby Karl) (Швеция), выполненные в раннем варианте северного стиля I, стилистическая фаза А по Хазелоффу, датированного поздним V в., и сюжеты с оковок англосаксонского рога для питья, найденного в княжеском захоронении

Рис. 3. Инвентарь погребения № 4. Могильник Варникам

Рис. 4. Реконструкция оковок ножен меча из погребения № 1 и прессованной пластины из погребения № 4. Могильник Варникам из Таплоу (Taplow) (Англия), датированного началом VII в. (Holmgvist, 1951. S. 38. Fig. 5; Haseloff, 1981. S. 174–175; Hårdh, 2004. S. 58).

Множество аналогий в стилистике и композиции мы можем наблюдать и в оформлении многочисленных германских пластинчатых фибул. Некоторые стилистические элементы, аналогичные варникамской находке, можно увидеть на фибулах из Швеции, также датированных поздним этапом Великого переселения народов (ок. 450–520 гг.) ( Salin , 1904. S. 61, 63. Abb. 131; 137; Hilberg , 2009. S. 179).

Еще одной из категорий находок, в которых было отмечено множество общих черт в деталях с изображениями из Варникама, стали такие характерные для эпохи Великого переселения народов украшения, как брактеаты ( Salin , 1904. S. 222–223; Haseloff , 1981. S. 180–196).

В целом в германском мире существует масса сюжетных и изобразительных аналогий, однако мы не будем в рамках этой статьи вдаваться в подробности, так как детальный анализ этих изображений – тема отдельного исследования.

Оковка рога 5 для питья из погребения № 1 могильника Варникам (рис. 1: 17 ) находит аналогии, выполненные в схожей технике, на памятниках эпохи Великого переселения народов ольштынской и эльблонгской групп ( Kontny , 2013. P. 224. Fig. 5; Jakobson , 2009. S. 423; Kazakevičius , 1993. P. 129–135) Подобным образом6 выполнены оковки рогов с территории Литвы, например на некрополе Плинкагайлис (Plinkaigailis), где они датируются от второй половины V в. до рубежа V–VI вв. (Ibid. P. 136). Вероятнее всего, находка из погребения № 1 могильника Варникам также датируется в пределах конца V – начала VI в. Говоря о роскошных обкладках питьевых рогов и других изделий в куршском ареале, М. Гимбутас и В. Казакявичюс отмечали, что истоки этого декора следует искать в Скандинавии ( Gimbutas , 1963. P. 146; Kazakevičius , 1993. P. 136). Скорее всего, эти выводы можно отнести и к подобным находкам в ареале эстиев.

Фибула из погребения № 1 (рис. 1: 3 ) относится к типу Митино II, вариант А (по: Скворцов , 2010), широко распространенному на памятниках самбийско-на-тангийской культуры, эльблонгской и ольштынской групп, и датируется фазой Е1 западнобалтской хронологии, т. е. 450/475 – 525 гг. ( Rudnicki , 2008). Известны единичные находки фибул данного типа с памятников острова Готланд, датированных VI.2 периодом местных древностей (ок. 475/500 – 550/600 гг.) ( Nerman , 1935. Taf. 37: 377; 378).

Проволочный тордированный золотой браслет из погребения № 1 (рис. 1: 1) относится к варианту Митино 2.1 (по: Скворцов, 2010). Подобные изделия являются самым широко представленным типом браслетов в погребальных древностях самбийско-натангийской культуры V–VII вв. (Tischler, Kemke, 1902. Taf. XV: 13; Okulicz, 1973. S. 472; Скворцов, 1998. Рис. 20: 3; 49: 10) Схожие браслеты известны и в материалах ольштынской и эльблонгской групп, где они датируются VI–VII вв. (Ehrlich, 1922. S. 198, 199. Taf. IX: c; Dorr, 1898. Taf. III: 11, 32; Jakobson, 2009. Taf. 75. Gr. 143: ɑ; 157. Gr. 67: с; 192: 31; Hilberg, 2009. Abb. 10: 39, 46). В. Новаковский указывает на более раннюю датировку для начала бытования браслетов этого типа в ареале ольштынской группы со второй половины V – VI в., а самые поздние образцы в западнобалтском ареале датирует первой половиной VII в. (Nowakowski, 1998. S. 62, 73, 168. Taf. 19).

Трехдротовая серебряная гривна из погребения № 1 (рис. 1: 2 ), является единственной подобной находкой в ареале самбийско-натангийской культуры на сегодняшний день. В ареале мазурской группы известна находка пары аналогичных серебряных гривен в составе клада с парой серебряных арбалетовидных фибул с кольцевым декором и вставками из золотой прессованной фольги с т. н. вафельным орнаментом, найденного в довоенное время в Отерки (Oterki) (Польша) (быв. нем. Klein Ottern Kr. Rößel). Однако и для Мазур такие гривны также не типичны. По мнению Ф. Хильберга, данный клад мог быть депонирован в конце V – начале VI в. ( Hilberg , 2009. S. 327. Abb. 9: 17 ). Еще одна находка фрагмента подобной гривны известна в материалах довоенных раскопок могильника Даумен (Daumen) ( Jakobson , 2009. S. 197. Taf. 96: 122 ).

Пряжки из серебра и бронзы из погребения № 1 (рис. 1: 4, 9–15 ) представлены разнообразными вариантами пряжек II типа (по: Скворцов , 2010). Представляется, что подобные пряжки являются прототипом для пряжек развитой В-образной формы, т. н. нем. Nierenförmige Kreuzdornschnallen ( Nowakowski , 1998. S. 73). Принято считать, что они получили наибольшее распространение во второй половине VI – первой половине VII в. ( Åberg , 1919. S. 106–110; Godłowski , 1980. S. 82. Abb. 14; Kowalski , 1991. S. 80–81). Их различные формы хорошо представлены в среднедунайских древностях гуннского времени, а также в постгуннское/протомеровингское время, в Центральной и Западной Европе ( Tejral , 2005. Abb. 2 D: 17, 18 ; 3 В: 5 ; 4 А: 6 ; Legoux et al ., 2009. № 105). Наиболее ранние В-образные пряжки представлены уже в позднеримских древностях IV в., что отмечал еще в 1971 г. А. К. Амброз ( Амброз , 1971. С. 103). Развитые формы В-образных пряжек с крестообразным язычком бытуют у западных бал-тов весь VI в. и, может быть, существуют и в первой трети VII в. ( Скворцов , 2010. C. 72–76).

Ланцетовидные наконечники ремней из погребения № 1 (рис. 1: 6–8 ; 2: 5 ) относятся к различным вариантам типа 133 по Н. Обергу ( Åberg , 1919. S. 98, 99. Abb. 133. Karte V). Ранее подобные наконечники ремней являлись редкой категорией находок в ареале самбийско-натангийской культуры, и, несмотря на то что в последнее время количество их находок возросло, скорее всего, они все же появляются здесь под влиянием ольштынской группы, для которой являются характерными и датируются в границах периодов Е2 – раннего Е3, т. е. 525–650 гг. ( Kowalski , 1991. Ryc. 2). Подобные наконечники ремней известны и на синхронных памятниках эльблонгской группы ( Ehrlich , 1932. S. 413. Abb. 8: с, d ; Dorr , 1898. Taf. II: 1 ; III: 16, 23, 29 – 31, 33, 35, 36 ). Ланцетовидные наконечники ремней встречаются также в материалах погребальных памятников острова Готланд, где они датируются второй половиной V – началом VII в. ( Nerman , 1969. Taf. 22–23; Bliujienė , Butkus , 2002. P. 89, 90). Существуют также некоторые параллели с меровингскими древностями Франции, так, например, наконечник

№ 5 близок типу 198 по Р. Легу, П. Перену и Ф. Валле, датированному периодом А1 (470/480 – 520/530 гг.), а наконечники № 6–8 близки типу 202 по Р. Легу, П. Перену и Ф. Валле, который встречается крайне редко и датируется периодом МR3 (660/670 – 700/710 гг.) ( Legoux et al ., 2009. P. 36, 55).

Несмотря на наличие столь значимой находки, как скрамасакс, в погребении № 1 (рис. 1: 20 ; 4: 1 ) могильника Варникам, возникают определенные затруднения с его датировкой и определением происхождения, так как, во-первых, отсутствует его изображение, а во-вторых, нет четкой хронологии и типологии скрамасаксов в местных древностях. Существуют разные мнения относительно их появления у западных балтов. Некоторые исследователи считают, что генезис балтийских саксов начался под влиянием гуннов, другие полагают, что начальный импульс для своего развития скрамасаксы получили из Скандинавии или с аварских территорий ( Gaerte , 1929. S. 296; Urbańczyk , 1978. P. 115; Скворцов , 2010. C. 138; Казанский, Мастыкова , 2013. C. 99; Kontny , 2013. P. 222). Некоторые исследователи считают, что скрамасаксы произошли от длинных боевых ножей западных балтов раннего этапа Великого переселения народов и изготавливались на месте ( Kazakevičius , 1981. P. 43; Prassolow , 2018). В. Казакявичюс поддержал идеи норвежского археолога Г. Гъессинга, который на основе анализа скандинавских и восточнопрусских скрамасаксов выдвинул предположение, что территорией их происхождения следует считать западнобалтские земли, а конкретнее – территорию бывшей Восточной Пруссии ( Казакявичюс , 1988. С. 108).

Стоит обратить внимание на то, что О. Тышлер приводит скрамасакс из погребения № 9 могильника Тенген в качестве аналогии находке из погребения № 1 мог. Варникам. Датировку скрамасакса позволяет уточнить декор серебряных тисненых пластин, которыми были украшены ножны и рукоять меча, – I северный звериный стиль, стилистическая фаза В по Г. Хазелоффу, вторая половина V – первая треть VI в. ( Haseloff , 1981. S 174–196). Скрамасаксы, напоминающие нашу находку, с длиной менее 50 см и более 50 см, в меровингских древностях Франции по Р. Легу, П. Перену и Ф. Валле относятся к типам 55 и 56 соответственно и датируются периодами PМ – МА1 (440/450 – 470/480 – 470/480 – 520/530 гг.) ( Legoux et al ., 2009. P. 29, 54). В ареале эльблонгской группы также встречаются скрамасаксы в ножнах, украшенных бронзовыми или серебряными листами, как правило, с прессованным орнаментом ( Kontny , 2013. P. 224).

Пара серебряных шпор из погребения № 1 (рис. 1: 13, 14 ) относится к варианту, Е западнобалтийскому по типологии У. Гислера, который датируется от 500 г. до второй половины VI в. н. э. ( Giesler , 1978. S. 23).

Копья с пером крыловидной формы из погребений № 1 и 4 (рис. 1: 19 ; 3: 1 ) относятся к типу, характерному для погребений второй половины V – начала VI в. в ареале самбийско-натангийской культуры ( Скворцов, Хохлов , 2014. С. 154). Безусловно, данный тип копий своим происхождением связан с наконечниками копий из Скандинавии. Еще О. Тышлер обратил внимание на их сходство с экземплярами из Дании ( Tischler, Kemke , 1902. S. 42). Наконечники копий с пером крыловидной формы, являющиеся прототипами рассматриваемых нами экземпляров, известны в Скандинавии с римского времени и широко представлены типами Gamme (Гамме), Vennolum (Веннолум), Skiaker (Скиакер), Svennnum

(Свеннум), из них наиболее близким находкам с Варникама являются копья типа Skiaker, которые отличаются наличием ребра жесткости на пере ( Bemmann, Hahne , 1994. S. 420–423). Наконечники копий c пером крыловидной формы, аналогичные обнаруженным на могильнике Варникам, широко представлены в местах болотных жертвоприношений в Дании и Швеции, в том числе и на о. Готланд, где они датируются временем около 450 – 550/600 гг. ( Engelhardt , 1869. S. 22, 38; Engelhardt , 1970. S. 68. Pl. II: 3, 4 ; Nerman , 1935. Taf. 55; Bemmann, Bemmann , 1998. S. 263–264, 325. Abb. 106, 107, 140).

Железная пряжка из конского захоронения погребения № 1 (рис. 2: 4 ) имела овальную форму и щиток у основания язычка и, вероятно, служила для фиксации подпруги. Подобного рода пряжки без обоймиц широко известны по всей Европе эпохи Великого переселения народов и в меровингское время у франков, аламанов, бургундов, тюрингов, лангобардов и т. д. ( Rudnicki , 2010. S. 190). Пряжки данного типа появляются на Мазурах, вероятно, в результате контактов с культурами меровингского круга (Ibid. S. 51). Близкие по форме пряжки в ме-ровингских древностях Франции относятся к типу 115 по Р. Легу, П. Перену, Ф. Валле, распространены в периоды второй половины МА1 – МА2 (470/480 – 520/530 – 520/530 – 560/570 гг.) и реже встречаются в период МА3 (560/570 – 600/610 гг.) ( Legoux et al ., 2009. P. 32, 54).

Железные удила с деталями из позолоченной бронзы из погребения № 1 (рис. 2: 7 ) могильника Варникам относятся к типу I по Ю. Оксли и датируются по многочисленным аналогиям концом V – началом VI в. ( Oexle , 1992. S. 39–43). Близкие по форме удила относятся к типу 101 по по Р. Легу, П. Перену и Ф. Валле с датировкой МА1 – МА2 – МА3 (470/480 – 520/530 – 520/530 – 560/570 – 560/570 – 600/610 гг.) в меровингских французских древностях ( Legoux et al ., 2009. P. 31, 54 ). Разделители ремней на удилах в форме голов зверей (драконов?) находят аналогии среди инвентаря гепидского «княжеского» погребения Апахи-да II (Apahida) (Румыния), датированного третьей четвертью V в. ( Harhoiu R ., 1998. Taf. LXV: 5 ).

Розетковидной формы золотые четверики из погребения № 1 (рис. 2: 1, 2 ) не находят аналогий в соседних регионах и более всего напоминают по форме ме-ровингские фибулы, выполненные также в стиле сloisonné ( фр. ). Фибулы подобной формы, близкие типу 215 по Р. Легу, П. Перену и Ф. Валле, в меровингских древностях встречаются в периоды МА2 – МА3 (520/530 – 560/570 – 560/570 – 600/610 гг.) ( Legoux et al ., 2009. P. 37, 55). Есть вероятность, что изначально они представляли собой пару меровингских фибул, впоследствии переделанных под четверики. К таким выводам можно прийти, так как полных аналогий подобным четверикам неизвестно, в то время как фибулы с четырьмя заклепками схожим оформлением и размерами хорошо представлены в лангобардских древностях Паннонии ( Horváth , 2012. Fig. 4: d, f ). Вопрос о том, являлись ли четверики из погребения № 1 переделанными фибулами, остается открытым, так как после исчезновения самих артефактов у нас нет никаких аргументов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть данное предположение. Однако все же если четверики были переделаны из фибул, это будет свидетельствовать в пользу более поздней даты, такую гипотезу нам следует учитывать при определении общей датировки погребения № 1.

Обоймицы из погребения № 4 (рис. 3: 3, 4 ) фигурируют в ранних публикациях как две массивные серебряные пряжки, их изображения никогда не публиковались и сохранились благодаря эскизным наброскам Ф. Якобсона, где слово «пряжка» перечеркнуто, и Якобсон делает справа от рисунка под знаком вопроса надпись – «Удила?» (LNVM, Jakobson Archiv. Riga). Подобного рода детали поясных и уздечных гарнитур широко известны в Европе с римского времени ( Lau , 2014. Taf. 48). Схожие детали поясов, датированные VI в., были найдены на правом берегу Рейна, на некрополе Базель/Эшен – форштадт (Basel – Aeschenvorstadt) (Швейцария) вместе с пряжкой нем. Schilddornschnalle и круглой фибулой с альмандиновыми вставками и являются следами присутствия в этом регионе франков ( Giesler , 2001. S. 215. Abb. 224). Позднее подобные обоймицы встречаются и в раннем Средневековье, например в «княжеском» лангобардском погребении из Чивеццано (Civezzano) (Италия), датированном второй четвертью VII в. ( Wieser , 1887. S. 51. Taf. V: 8: a, b ).

Итак, в настоящей работе мы предприняли попытку, основываясь на всех доступных нам материалах, представить читателю словесную и графическую реконструкцию инвентаря комплексов № 1 и 4. Исследователи по-разному датировали эти погребения: V или VI вв. и в рамках конца V – начала VI в. или VI–VII вв. ( Tischler , 1877. S. 268–278; Klebs , 1878; 1882; Tischler, Kemke , 1902. S. 41–42. Taf. XIII; XV: 9, 10 ; Kemke , 1914. S. 33–37. Abb. 1; Åberg , 1919. S. 104, 110. Abb. 149, 154; Salin , 1904. S. 47, 79; Gaerte , 1929. S. 286, 290, 291, 299, 301. Abb. 227: b ; 232: b ; 240; 242: d ; Oxenstierna , 1940. S. 247, 249. Abb. 46; Okulicz , 1973; Кулаков , 1997; Haseloff , 1981. S. 537–538. Abb. 357–378; Bitner-Wróblewska , 2001. P. 121–127; Nowakowski , 2007. S. 151–152; Hilberg , 2009. S. 311–342). Такие расхождения в датировках связаны с тем фактом, что в захоронения входили предметы с большим хронологическим диапазоном. Мы склонны полагать: датировка большинства предметов из этих погребений свидетельствует в пользу того, что их состав мог складываться на протяжении продолжительного отрезка времени – с конца V до середины и даже, возможно, до второй половины VI в. Так как большинство находок представляет собой «статусные» вещи из драгоценных металлов, являющиеся импортами, можно предположить, что они могли являться инсигниями, набор которых складывался не одномоментно и мог передаваться по наследству. Однако, не имея костного материала из этих погребений, а также учитывая общий недостаток информации по ним, мы не можем сделать окончательных выводов. Возможны два варианта: либо комплексы находок из обоих погребений складывались на протяжении жизни одного человека и являлись его личными вещами, с которыми он и был захоронен, либо они передавались по наследству как «статусные» и в итоге были депонированы вместе с погребенными значительно позднее времени их создания.

Могильник Варникам, согласно довоенным исследованиям, представляет собой родовое кладбище, функционировавшее с начала позднеримской эпохи до раннего Средневековья. Безусловно, оба этих близких планиграфически и хронологически комплекса № 1 и 4 принадлежали представителям местной элиты.

Мы наблюдаем разные векторы происхождения артефактов в рассматриваемых погребениях: местные древности, импорты с Мазурского поозерья, оль-штынской группы, эльблонгской группы, из Скандинавии, из Юго-Западной

Европы. Такое разнообразие, вероятнее всего, было обусловлено тем, что представители элит, контролировавшие участок торгового пути от Самбийского полуострова до устья Вислы, на котором расположен Варникам, тесно взаимодействовали с представителями самых различных культур и обладали значительным локальным влиянием.

Погребения № 1 и 4, несмотря на ограниченность информации о них, крайне важны для реконструкции тех социокультурных изменений, которые происходили в регионе в конце эпохи Великого переселения народов. Находки погребений представителей элит эстиев, сделанные в последние годы, открытие новых архивных документов и публикации новых исследований значительно расширяют наш взгляд на особенности развития общества, да и самбийско-натангийской культуры в целом.

Список литературы "Вождеские" погребения могильника Варникам - 141 год спустя

- Амброз А. К., 1971. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы//СА. № 2. С. 96-123.

- Валуев А. А., 2008. История обнаружения инвентарных книг и части коллекции музея «Пруссия» в г. Калининграде//Ocalona historia Prus Wschodnich. Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum = Спасенная история Восточной Пруссии. Археологические инвентарные книги бывшего музея «Пруссия» = Ostpreussens gerettete Geschichte. Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum/Ed. A. Bitner-Wróblewska. Olsztyn: Archiwum Państwowe w Olsztynie. P. 98-109.

- Казакявичюс В., 1988. Оружие балтских племен II-VIII вв. на территории Литвы. Вильнюс: Мокслас. 160 с.

- Казанский М. М., Мастыкова А. В., 2013. О морских контактах эстиев в эпоху Великого переселения народов//Археология Балтийского региона/Отв. ред.: Н. А. Макаров, А. В. Мастыкова, А. Н. Хохлов. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. C. 97-112.

- Кулаков В. И., 1997. Варникам. Древности прусских вождей//Гiстарычна-археалагiчны зборник. № 12. Мiнск. C. 143-171.

- Скворцов К. Н., 1998. Отчет о раскопках, проведенных Натангийским отрядом БАЭ ИА РАН в 1997 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 21297.

- Скворцов К. Н., 2010. Могильник Митино V-XIX вв. (Калининградская область)//Материалы охранных археологических исследований. Т. 15. Ч. 1. М.: ИА РАН. 258 c.

- Скворцов К. Н., Хохлов А. Н., 2014. Погребение всадника конца V -первой половины VI в. из могильника Шоссейное Калининградской области (предварительное сообщение)//КСИА. Вып. 232. С. 151-160.

- Åberg N., 1919. Ostpreussen in der Völkerwanderungszeit. Leipzig; Uppsala: Akademiska Bokhandeln. 175 S.

- Bemmann J., Hahne G., 1994. Waffenführende Grabinventare der jüngeren römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit in Skandinavien. Studie zur zeitlichen Ordnung anhand der norwegischen Funde//Ber. RGK. Bd. 75. S. 283-640.

- Bemmann G., Bemmann. J., 1998. Der Opferplatz von Nydam: die Funde aus den älteren Grabungen: Nydam-I und Nydam-II. Т. 1. Neumünster: Wachholtz Verlag. 478 S.

- Bitner-Wróblewska A., 2001. From Samland to Rogaland: East-West Connections in the Baltic Basin during the Early Migration Period. Warszawa: Drukarna Janusz Bieszczad. 257 p.

- Bliujienė A., Butkus D., 2002. VII a. pirmosios pusės karys iš Lazdininkų (Kalnalaukio)//Archeologia Lituana. T. 3. S. 81-99.

- Dorr R., 1898. Die Gräberfelder auf dem Silberberge bei Lenzen und bei Serpin, Kreis Elbing. Aus dem V. -VII. Jahrhundert nach Christi Geburt. Elbing: Meissner. 27 S. (Festschrift der Elbinger Alterthumsgessellshaft.)

- Ehrlich B., 1922. Das Gräberfeld bei Pr. Holland. Bericht über die Tätigkeit der Elbinger Altertumsgesellschaft in den Vereinsjahren//Elbinger Jahrbuch. Ht. 3. S. 196-201.

- Ehrlich B., 1932. Elbing, Benkenstein und Meislatein//Mannus. Bd. 24. Ht. 1-3. S. 399-420.

- Engelhardt C., 1869. Vimose fundet. Kjøbenhavn: GAD. 38 s. (Fynske Mosefund; № II.)

- Engelhardt C., 1970. Kragehul og Viemosefundene. København: Forlaget ZAC. 68 s. (Sønderjyske og Fynske Mosefund; Bd. III.)

- Gaerte W., 1929. Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg: Graäfe und Unzer. 406 p.

- Giesler U., 1978. Jüngerkaiserzeitliche Nietknopfsporen mit Dreipunkthalterung vom Typ Leuna//Saalburg Jahrbuch. T. 35. S. 5-56.

- Giesler U., 2001. Völker am Hochrhein. Das Basler Land im frühen Mittelalter//Die Alamannen. Stuttgart: Thaiss. S. 209-232.

- Gimbutas M., 1963. The Balts. London: Thames and Hudson. 277 p.

- Godłowski K., 1980. Zur Frage der völkerwanderungszeitlichen Besiedlung in Pommern//Studien zur Sachsenforschung. Bd. 2. S. 63-108

- Hårdh B., 2004. The Metal Beaker with Embossed Foil Bands//Continuity for centuries: A ceremonial building and its context at Uppakra, southern Sweden/Ed. L. Larsson. Lund: Almqvist & Wiksell International. P. 49-91. (Uppåkrastudier; 10.) (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; 48.)

- Harhoiu R., 1998. Die frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien. Bucarest: Editura enciclopedică. S. 270.

- Haseloff G., 1970. Goldbrakteaten -Goldblattkreuze//Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen. Bd. 5. Hildesheim: August Lax. P. 24-39.

- Haseloff G., 1981. Die germanische Tierornamentik der Völkerwanderungszeit. Bd. I. Berlin; New York: De Gruyter Walter. 280 S.

- Hilberg V., 2009. Masurische Bügelfibeln. Studien zu den Fernbeziehungen der völkerwanderungszeitlichen Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren. Neumünster: Wachholtz Verlag. 615 S. (Daumen und Kellaren; Bd. 2.) (Schriften des Archäologischen Landesmuseums; Bd. 9.)

- Holmgvist W., 1951. Dryckeshornen från Söderby-Karl//Fornvännen. 46. S. 33-65.

- Horváth E., 2012. Cloisonné jewellery from the Langobardic Pannonia: Technological evidence of workshop practice//The Pontic-Danubian Realm in the Period of the Great Migration. edited by. Vujadin Ivanišević & Michel Kazanski. Paris; Beograd. P. 207-242

- Hougen B., 1967. The Migration Style of Ornament in Norway. Oslo: Universitetets Oldsaksamling. 48 p.

- Jakobson F., 2009. Die Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren im Kreise Allenstein, Ostpr. Neuműnster: Wachholtz Verlag. 423 S. (Daumen und Kellaren -Tumiany i Kielary; Bd. 1.)

- Kazakevičius V., 1981. Vienašmenių Kalavijų Atsirdradimas ir raida lietuvoje//Lietuvos Archeologija. T. 2. Vilnius. S. 43-58.

- Kazakevičius V., 1993. Plinkagailio Kapinynas//Lietuvos Archeologija. T. 10. Vilnius. 220 p.

- Kemke H., 1914. Kritische Betrachtungen über Tischlers Periode E der Ostpreussischen Gräberfelderzeit//Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia. Bd. 23. H. I. Königsberg: In Kommission bei Gräfe und Unzer. S. 1-57.

- Klebs R., 1878. Über einen Goldfund in Natangen//Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. Bd. XIX. Königsberg: In Commission bei Gräfe und Unzer. S. 4-5.

- Klebs R., 1882. Über das Grabfeld von Warnikam bei Ludwigsort//Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. Bd. XXII. Königsberg: In Commission bei Gräfe und Unzer. S. 12-13.

- Kontny B., 2013. Outside influence or local development? Seaxes from the cemeteries of the Balt tribes in northern Poland (the Elbląg group)//Rimska vojna oprema u pogrebnom kontekstu: radovi XVII ROMEC-a = Weapons and military equipment in a funerary context: proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference = Militaria als Grabbeilage: Akten der 17. Roman Military Equipment Conference/Eds.: M. Sanader, Ā. Rendić-Miočević, D. Tončinić, I. Radman-Livaja. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju: Arheološki muzej. P. 215-233.

- Kowalski J., 1991. Z badań nad chronologią okresu wędrówek ludów na ziemiach zachodniobałtyjskich (faza E)//Archeologia bałtyjska: Materiały z konferencji (Olsztyn, 24-25 kwietnia 1988 roku). Olsztyn: Ośrodek Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. S. 67-85. (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Ketrzyńskiego w Olsztynie; № 120.)

- Lau N., 2014. Die Pferdegeschirre -Germanische Zaumzeuge und Sattelgeschirre als Zeugnisse kriegerischer Reiterei im mittel-und nordeuropäischen Barbaricum. Schleswig: Verein zur Förderung des Archäologischen Landesmuseums e. V. 484 S. (Das Thorsberger Moor; Bd. 1.)

- Legoux R., Périn P., Vallet, F., 2009. Chronologie normalisée du mobilier funéraire mérovingien entre Manche et Lorraine. Saint-Germain-en-Laye: Association Française d'Archéologie Mérovingienne. 66 p.

- Nerman В., 1935. Die Völkerwanderungszeit Gotlands. Stockholm: Kungliga Vitterhets och Antikvitets Akademien. 136 S.

- Nerman В., 1969. Die Vendelzeit Gotland. H. II. Stockholm: Kungliga Vitterhets och Antikvitets Akademien. 308 S.

- Nowakowski W., 1998. Die Funde Der Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit in Masuren. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin. 186 S. (Museum für Vor-und Frühgeschichte. Bestandskataloge; Bd. 6.)

- Nowakowski W., 2007. East Prussia as a bridge between Eastern and Westen Europe: finds of the 5th to 8th centuries//The Merovingian Period -Europe without Borders Archeology and history of the 5th to 8th centuries. Berlin: Minerva. P. 145-155.

- Oexle J., 1992. Studien zu merowingerzeitlichen Pferdegeschirr am Beispiel der Trensen. Mainz: P. von Zabern. 307 S. (Germanicshe Denkmäler der Völkerwanderungszeit. Serie A; Bd. 16.)

- Okulicz J., 1973. Pradzieje ziem pruskich od pózdnego paleolitu do YII w. n. e. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 588 s.

- Oxenstierna E., 1940. Die Prachtfibel aus Grobin//Mannus. Zeitschrift für Deutsche Vorgeschichte. 32. Jg., Ht. 1/2. S. 219-252.

- Prassolow J. A., 2018. Die völkerwanderungszeitlichen Dolchmesser der samländisch-natangischen Kultur auf dem Gebiet Ostpreußen. Kiel: Wachholtz. 548 S. (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete.)

- Rudnicki M., 2008. Bemerkungen zur Entwicklung von Armbrustsprossenfibeln aus dem Territorium der Olsztyn-Gruppe. Erste Feststellungen//The Turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period and Migration Period/Ed. B. Niezabitowska-Wiśniewska. Lublin: Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. P. 291-302. (Monumenta Studia Gothica; vol. 2.)

- Rudnicki M., 2010. Zabytki z kompleksu nekropoli w Kosewie, pow. mrągowski jako przykład rozwoju i kontaktów grupy olsztyńskiej w późnym okresie wędrówek ludów. T. I: Tekst. Warszawa. 51 s. (Unpublished.)

- Salin B., 1904. Die Altgermanische Tierornamentik. Stockholm: K. L. Beckmans Buchdruckerei. 372 s.

- Skvorzov K. N., 2013a. «The amber coast masters» some observations on rich burials in the sambian-natangian culture ca. ad. 500//Inter Ambo Maria: Northen Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea/Eds: I. Khrapunov, F. A. Stylegar. Kristiansand; Simferopol: Dolya. P. 352-364.

- Skvorzov K. N., 2013b. The Formation of a sambian-natangian Culture Patrimonial Elite in the Roman Period in the Context of the Amber Trade//Archaelogia Baltica. Vol. 18. No. 2. S. 167-191.

- Skvorzov K. N., 2017a. Horse equipment from a double grave at Šosseynoe (Preliminary report)//The Sösdala horsemen -and the equestrian elite of fifth century Europe. Højbjerg: Jutland Archaeological Society. S. 273-277

- Skvorzov K. N., 2017b. Nowe spojrzenie na stare materiały. Próba rekonstrukcji inwentarzy grobów 1 i 4 z badań Richarda Klebsa na cmentarzysku w Warnikam w 1877 roku//Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina. T. VI. S. 223-238

- Tejral J., 2005. Zur Unterscheidung des vorlangobardischen und elbgermanisch-langobardischen Nachlasses//Die Langobarden. Herrschaft und Identität/Hrsg: W. Pohl, P. Erhart. Wien. S. 103-200.

- Tischler O., 1877. Bericht über die Prähistorisch-anthropologischen Arbeiten der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft//Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. Bd. 18. Königsberg: In Kommission bei Wilhelm Koch. S. 268-278.

- Tischler O., Kemke H., 1902. Ostpreussische Altertümer aus der Zeit der grossen Gräberfelder nach Christi Geburt. Königsberg: In Kommission bei Wilhelm Koch. 86 S.

- Urbańczyk P., 1978. Geneza wczesnośredniowiecznych metalowych pochew broni białej ze stanowisk kultury pruskiej//Przegląd Archeologiczny. T. 26. S. 107-145.

- Watt M., 2004. The Gold-Figure Foils («Guldgubbar») from Uppakra Continuity for centuries: A ceremonial building and its context at Uppakra, southern Sweden/Ed. L. Larsson. Lund: Almqvist & Wiksell International. 239 p.

- Wieser F., 1887. Das langobardische Fürstengrab und Reihengräberfeld von Civezzano. Innsbruck: Verlag Der Wagner'schen Universitæt-Buchdrukerai. 51 S.