Возможно ли сократить бедность среди работающих в сфере производства?

Автор: Тукумцев Будимир Гвидонович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социальные проблемы

Статья в выпуске: 4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181785

IDR: 142181785

Текст статьи Возможно ли сократить бедность среди работающих в сфере производства?

Внимание исследователей, анализирующих социально трудовую сферу, к оценке масштабов бедности и нищеты в среде работников производства обусловлен не только научным интересом. Это не просто очередная актуальная проблема, некий фактор, негативно влияющий на состояние труда в послереформенной России. Это бедствие. Тяжелое государственное и общественное бедствие, которое, на наш взгляд, является одним из главных тормозов развития экономики страны и ее социальных институтов.

Несмотря на то, что в не менее тяжелом положении находятся и другие категории работающего населения, анализ уровня жизни тех, кто занят в производстве, имеет особое значение. Труд этих людей является необходимым звеном в реализации глобальных задач инновационного развитие страны. Именно они должны освоить наукоемкие технологии, создать тот прибавочный продукт, который ускорит рост экономики, будет способствовать повышению благосостояние общества, накопит средства для дальнейшего развития государственных социальных программ. Между тем, трудоспособность этих работников, их мотивация и качество труда в значительной степени определяется уровнем материальной обеспеченности.

В исследованиях, о результатах которых пойдет речь в этой статье, изучалось состояние бедности и нищеты, прежде всего, работников промышленных предприятий. Объекты этих исследований располагаются в одной из областей, расположенных в центральной части России. Анализ состояния социально-трудовой сферы, ведется там уже не один год в режиме мониторинга. Ежегодно в выборку попадает 15-16 средних и крупных предприятий, представляющих различные отрасли промышленного производства области. Это позволяет проследить некоторые тенденции происходящих изменений.

Итоговые материалы исследований наряду со значительным объемом социальных и социально-экономических характеристик, содержат данные о величине и динамике материального дохода, а также об уровне жизни работников промышленности обследуемого региона за несколько лет. Область, в которой проходят исследования, является одним из экономически успешных субъектов Российской федерации. Поэтому состояние бедности промышленных работников, которое здесь анализируется, не вызвано отсталостью региона.

В процессе работы над статьей, наряду с документами социологического мониторинга были использованы и цифры государственной статистики. Хотя при этом следует иметь в виду, что статистика имеет весьма ограниченные возможности в определении степени дифференциации заработной платы на предприятиях. Органы статистики имеют дело со средними величинами заработной платы, ее максимальным и минимальным размерами. Но о распределении работающих по величине заработка в пределах этого диапазона они данных не имеют. Фиксируя изменение уровня средней заработной платы, они не могут сказать, у какой части рабочих и специалистов произошло это изменение.

1. Бедность и нищета как социокультурные феномены.

В исследованиях бедности практикуется деление бедного населения по составу. Как минимум, оно предполагает наличие в этой категории граждан двух категорий. Первая из них характеризуется как «социальная бедность». К этой группе относятся нетрудоспособные и малотрудоспособные люди: пенсионеры, инвалиды, больные, физически и психологически неустойчивые граждане.

Преодоление социальной бедности требует определенных финансовых мер со стороны государства, пересмотра пенсионной системы, строительства интернатов и домов престарелых. Наряду с этим, система государственной социальной поддержки может способствовать развитию самодеятельности и активности субъектов этой бедности, направленных на изменение ими самостоятельно своего материального и статусного положения. Опыт по организации этой работы, накоплен во многих регионах страны.

Вторая категория бедных, это экономически бедные или «экономическая бедность». К ним относятся постоянно занятые (нередко квалифицированные) работники наемного труда, которые не могут обеспечить нормальный уровень благосостояние своей семьи. Состояние бедности именно этих людей явилось объектом нашего анализа. Они работают полный рабочий день, в полном объеме выполняют требования, предъявляемые их рабочим местом, но имеют среднедушевой доход в семье, который не дает возможность ни им, ни их семьям жить на уровне установившихся в обществе культурных норм.

С точки зрения здравого смысла и наших претензий на принадлежность к Европе это выглядит, курьезом. Аналогичный труд в странах Европы и на американском континенте оплачивается в разы выше. По данным академика Д.С.Львова часовая ставка в производстве составила в 2006 году: в России — 1,7 доллара, в Мексике — 4,5 , в Канаде — 17,1, в США — 16,4, в Германии — 22,7 доллара. [Львов, 2007. С.37].

Но даже в пределах этой невысокой величины финансовых затрат на оплату труда на отечественных предприятиях персонал делится на «белых» и «черных». Высококвалифицированным работникам и специалистам собственники и администрация вынуждены платить более-менее достойную заработную плату. В противном случае они могут их лишиться. Но компенсируют эту, вынужденную для них, меру неоправданно низкими размерами заработной платы, выплачиваемой остальным. Этим они сохраняют высокую норму прибыли, которую ни в одной цивилизованной стране в настоящее время уже получить нельзя. Побудить их к изменению такой политики в области оплаты труда в настоящее время некому. Социальный институт трудовых договорных отношений в России до сих пор даже в рамках отечественного законодательства не работает. Отдельные исключения не делают погоды. Сложившаяся ситуация создает условия для консервации нищеты и бедности среди работников отечественного производства и противоестественной для социального государства разнице в оплате труда на предприятиях.

Работники наемного труда, которых относят к категории «бедных» или «нищих», это не просто люди, у которых доход на какую-то сумму меньше, чем у других. Это, прежде всего, носители иной, особой, отличной от куль- туры общества субкультуры. Ее можно представить, как субкультура бедности и субкультура нищеты. Как способ жизни в рамках иных культурных правил. В литературе можно встретить несколько определений этих субкультур. Мы предлагаем для них свое толкование.

Субкультура бедности — это способ жизнедеятельности людей, которые из-за низкого уровня дохода не имеют возможности следовать принятым в обществе ценностям и нормам повседневного поведения, физического и духовного роста.

Они не в состоянии обеспечить развитие и воспитание своих детей на уровне сложившихся в обществе требований, заботиться о своем здоровье, повышать профессиональный статус, создать нормальные условия быта.

В среде бедных складывается свой ценностный мир, свои нормы потребления и отношения к окружающему их обществу. Здесь действуют свои представления о жизненных целях, справедливости и нравственности. И этот «синдром бедности» передается, как правило, по наследству следующим поколениям.

Субкультура нищеты представляет собой образ жизни людей, которые по уровню душевого дохода находятся в диапазоне первой, низшей ступени бедности. Этот уровень не гарантирует им даже биологического выживания. Недоедание и невозможность удовлетворить свои элементарные потребности побуждают эту категорию людей использовать социально-неприемлемые источники дохода, ценой отказа от подавляющей части действующих в обществе культурных правил, а в отдельных случаях и за счет полной десоциализации.

Оба определения позволяют более-менее четко увидеть различие между феноменами нищеты и бедности. Субкультуры, о которых идет речь, не только отличаются от культурных правил принятых в обществе, но и находятся в состоянии культурного конфликта с ними. Семьи, оказавшиеся в ситуации бедности и нищеты, вынуждены формировать свой, отличный от большей части общества, способ жизни. Иначе им не выжить. Они определяют круг продуктов, которые они могут позволить себе потреблять и тип одежды, который они могут носить без угрозы оказаться в ситуации голода. Определяют они и круг предприятий торговли, в которых они могут покупать одежду и еду. Складывается определенный перечень способов проведения досуга. Этот образ жизни передается детям, он достается им, как бы, по наследству. Психологический синдром бедности и нищеты преследует их на каждом шагу. Это приводит к конфликтам не только в общественной среде, но и внутри самих семей, относимых к категории бедных.

Выше уже говорилось о том, что масштабы проблем в обществе, которые связаны с бедностью, по мнению исследователей, приобретают характер национального бедствия. И действительно, они становятся ощутимым препятствием на пути экономического и социального развития общества. Приведем лишь некоторые из этих проблем.

Первая проблема. Выше уж говорились, что семьи, относимые к категориям «нищеты» и «бедности» не в состоянии создать нормальных условий для развития, воспитания и обучении детей в соответствии с современными требованиями. Причем даже в самом элементарном отношении — в обеспечении их нормальным питанием. Уже с детства значительная часть из них имеют проблемы со здоровьем.

Обучение в школе требует от семьи значительных затрат на осуществление учебного процесса, не считая всевозможных внеклассных мероприятий. На это в бедных семьях просто нет средств. Еще губительнее то, что воспитание всесторонне развитого ребенка в большей части этих семей не рассматривается как значимая ценность.

Дети из этих семей, чувствуют себя изгоями среди более обеспеченных сверстников. Это коверкает психику детей. Разумеется, бывают исключения. Но, как правило, именно эти дети оказываются в числе отстающих учеников и нередко покидают школу до ее окончания. Такой исход не способствует повышению образовательного и профессионального потенциала российского общества.

Вторая проблема. Бедные не могут вести образ жизни, соответствующий принятым в обществе образцам. Они формируют в семьях свою, особую субкультуру, включающую в себя все чаще нормы отклоняющегося поведения, и воспроизводят ее, приобщая к ней своих детей. Именно эти группы населения являются поставщиками участников различного рода правовых нарушений. Здесь, прежде всего, процветает проституция и алкоголизм. Преимущественно из этих семей убегают дети, которые пополняют армию беспризорников, а затем и криминальную среду. Все это ведет к ослабление контактов с обществом, создает своего рода социальную изоляцию. ( Л.А.Беляева с.59)

Третья проблема. Выполняемое в настоящее время медицинское диагностирование работающего населения показало опасную запущенность здоровья большей части этих людей. Но многие из них после установления диагноза так и не стали пациентами медицинских учреждений. В значительной части случаев это происходит из-за отсутствия у них необходимых средств для серьезного лечения. Не в последнюю очередь такое отношение к своему здоровью определяется и культурными правилами бедных семей. Здесь на первом месте стоит выживание семьи, возможность подработки и другие варианты улучшения материального положения. Хорошее здоровье не рассматривается как одна из главных ценностей жизни.

Такие семьи не оставляют надежд на решение демографических проблем. Ни в части рождения здоровых детей, ни в части увеличения продолжительности жизни.

Четвертая. Недопустимо низкий уровень оплаты начинающих работников на предприятиях ведет к тому, что на молодежном рынке труда производственные предприятия проигрывают перед другими сферами занятости. Это ведет к тяжелому демографическому кризису в производстве. Доля молодежи на обследуемых предприятиях не превышает 15 процентов.

Пятая проблема. Хорошо известно, что работник, живущий в бедности — это плохой работник. Как правило, он не спешит сосредоточиться на выполнении своих производственных функций, так как экономит силы для подработки после смены в другом месте. Носитель культуры бедности, как правило, не может быть надежным и добросовестным исполнителем, не способен полностью адаптироваться к необходимой культуре труда. С ним неэффективен диалог в рамках трудового сотрудничества. Он предрасположен к девиантному поведению.

Шестая проблема. Техническое перевооружение отечественного производства сдерживается низким уровнем оплаты труда работников, которых новая техника могла бы освободить. Капиталовложения такого рода отвергаются собственниками предприятий. Они считают их нерентабельными. И формально они правы. Затраты на приобретение нового оборудования при такой оплате труда не могут быть компенсированы высвобождаемой заработной платой из-за ее мизерности. Предприятию выгоднее эксплуатировать относительно дешевую рабочую силу, используя старое оборудование. Как пишут экономисты, низкая оплата труда делает невыгодным ее замену капиталом. Это становится трудно преодолимым препятствием для роста производительности труда.

Перечень можно было бы продолжить. Но хотелось бы подчеркнуть главное: успешное развитие общества, а тем более инновационное развитие и низкая, недостойная оплата труда, порождающая субкультуры бедности и нищеты — несовместимы.

2. Относительная и абсолютная бедность

Бедность и нищета, которые создают материальную среду формирования соответствующих субкультур в сообществах и в обществе в целом, сами по себе представляют сложные понятия, которые требуют подробного анализа.

В литературе существует немало толкований понятия бедность. Значительно реже, но встречается интерпретация термина нищета применительно к современному состоянию общества. Далеко не со всеми авторами этих интерпретаций нам представляется возможным согласиться.

Поэтому прежде, чем приступить к анализу состояния бедности и нищеты работников производственных предприятий, необходимо обратиться к обоснованию той трактовки этих понятий, которая была принята в настоящем исследовании. И в этом контексте напомнить и о других подходах к использованию интересующих нас терминов.

Термин «бедность» и сам феномен бедности сопровождают общество на протяжении всей его истории. Не случайно многие авторы говорят о его постоянстве и неистребимости. Уже давно признано, что достижение всеобщего равенства представляет собой не более, чем утопию. И неизбежная во все времена стратификация общества по уровню дохода всегда содержала и содержит в себе возможность отнесения одних групп населения к богатым, а других к бедным. Л.А.Гордон в статье, написанной совместно с Б.В.Головачевым, интерпретировал подобную ситуацию следующим образом:

«Если в обществе есть группы, считающие свой уровень жизни неоправданно более низким, чем у других социальных групп, или ниже чем свой уровень в прошлом, то такие группы будут вести себя (и чувствовать), как находящиеся в состоянии бедности, независимо от абсолютной величины их доходов».( Гордон Л.А. и Головачев Б.В., с.18)

Да, действительно, подавляющая часть людей отнюдь не неравнодушна к более высокому уровню жизни своих сослуживцев, соседей, знакомых и незнакомых граждан и болезненно на это реагируют. Как правило, это не влечет за собой каких-либо опасных для общества последствий. Поэтому такую реакцию людей на различие в доходах исследователи, начиная с середины ХХ века, перестали считать чем-то опасным или деструктивным для общества. Правда, при условии, что такое различие сохраняется в определенных рамках.

Беда в том, что в настоящее время не совсем ясно, какими должны быть эти рамки. В ряде стран делались попытки определить допустимые пределы дифференциации доходов с помощью расчетов, наблюдений и опросов. По итогам этих наблюдений, чаще всего, предельным назывался десятикратный разрыв между минимальным и максимальным доходом. Однако дальнейшего развития практика регламентирования различий в уровне доходов не получила. Между тем, чрезмерное различие в доходах во все времена было поводом для обострения борьбы за справедливость и равенства в правах на достойную жизнь.

В России с первых шагов экономических реформ неудержимо происходило увеличение разрыва между материальным уровнем высокодоходных и низкодоходных групп. Л.А.Беляева, в своей статье в журнале СОЦИС, пришла к выводу, что в настоящее время у нас (в России) «самая высокая среди бывших социалистических стран степень расслоения. Только в Эстонии показатели близки к российским. А такие страны, как Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, имеют коэффициенты дифференциации в 1,5-2 раза ниже, чем у нас».

Но значительные различия в степени дифференциации доходов населения отмечаются не только при сравнении с другими странами. Они неодинаковы и в регионах самой России. Так, например, коэффициент Джин-ни1 в г. Москве составил — 0,615, а в Самарской области — 0,430. В Москве в 2003 году доход 20 процентов самых богатых превышал доход 20 процентов самых бедных в 51,8 раза. А в целом по стране это превышение в 2003 году составило 30 раз (Беляева Л.А., с.53-54).

Некоторые ученые видят в такой дифференциации доходов и в соответствующей реакции на нее некий полезный соревновательный стимул, способствующий достижению индивидами в условиях рынка более высокого положения и более высокого уровня доходов. Само различие в доходах рассматривается ими как социальный механизм стимулирования развития общества в целом. Правда, они ничего не говорят о пределах этого различия. Они считают это несущественным. (Ярошенко С., с.26). С.В. Львов пишет, например, о том, что сложившаяся ситуация с дифференциацией доходов при определенных условиях «должна бы способствовать общественному прогрессу, выступая катализатором развития или гарантией устойчивости социальных отношений» (Львов С.В.с.34).Он считает также, что различие в доходах не может иметь никаких иных последствий, кроме как ускорение развития любой рыночной деятельности.

Односторонне-позитивное отношение к высокому уровню разрыва в доходах представляется нам спорным, если не ошибочным. Переход к рыночной экономике, с ее праведными и неправедными механизмами предприимчивости и конкуренции, создал невиданную в советский период дифференциацию населения по уровню жизни. Конечно, нельзя не согласиться с упомянутыми выше авторами в том, что в условиях свободного рынка различие в доходах действительно порождает активность и соревновательность у какой-то, предрасположенной к предпринимательству, части населения.

Но утверждать, что развитие такой состязательности, представляет собой единственное, причем, исключительно позитивное социальное последствие разрыва в доходах, было бы, на наш взгляд, ошибкой. Особенно при таком материальном расслоении как в России. Нам представляется, что в этой ситуации неизбежны и другие, отнюдь не позитивные, а негативные последствия. Такие, например, как рост социальной напряженности, осуждение людьми социальной политики государства, обвинение законодательства в несправедливом распределении доходов и создании предпосылок для невозможности протестных действий. Высокие доходы олигархов и так называемых «новых русских» заставляют людей почувствовать, насколько их собственный уровень жизни далек от возможностей бизнес-элиты. И возмутиться этой несправедливостью. Аналогичные реакции имеют место и в пределах предприятий.

И все-таки, с точки зрения теории бедности, важно отметить, что во всех рассмотренных выше случаях речь пока что идет о бедности относительной. Ее переживает и испытывает на себе подавляющая часть населения. Относительно бедными могут считать себя все те, чей уровень жизни ниже, чем у зажиточных групп и групп богатых. В другом варианте к бедным (относительно бедным) относят себя группы, имеющие более низкий уровень жизни, чем у самой многочисленной группы населения.

Во всех подобных случаях суть такой субъективной оценки заключается в том, что уровень дохода в одной группе сопоставляется с уровнем дохода другой или других групп. Обнаруженное различие в доходах дает основание, чтобы назвать одну группу беднее другой. Но необходимо обратить внимание на то, что при этом уровни дохода не соотносятся с некоей величиной, представляющей собой какой-то общепринятый рубеж. Например, с каким –то критерием или порогом бедности.

Если же такой « порог бедности » есть, и общество обосновало и приняло его для оценки величины доходов, то появляется возможность обоснованно и достаточно конкретно судить об уровне жизни отдельных групп. Сопоставляя с величиной «порога бедности» доход таких групп, можно увидеть в какой степени их доход ниже или выше величины этого порога. И если он ниже, то здесь уже можно говорить не об относительной бедности, но о бедности абсолютной .

Совершенно очевидно, что к абсолютно бедным относится значительно меньше людей, чем в случае с относительной бедностью. Тем не менее, эта группа заслуживает особого внимания. Переживающие относительную бедность ущемлены в осознании того факта, что другие или какая-то часть окружающих их людей живет лучше. Абсолютно бедные ущемлены дважды. И физически, и психологически. Главной проблемой для них является элементарное биологическое выживание и адаптация к социальным нормам общества. Одновременно с этим они осознают, что живут хуже, чем остальные. И это делает их еще и относительно бедными. Таким образом, абсолютная бедность угрожает и физической, и социальной деградацией. Это делает анализ состояния такой группы особенно актуальным.

Именно в таком духе в Словаре русского языка толкуется само понятие «Бедность». Оно определяется как «скудость, недостаточность необходимых средств к существованию; нужда» ( Словарь русского языка, т.1 с.72).

3. Прожиточный минимум, как критерий структуры абсолютной бедности

Итак, исследователи проблем бедности сходятся на том, что к категории абсолютно бедных следует относить тех, чей доход ниже какой-то общепризнанной минимальной величины средств, необходимых для нормального воспроизводства жизни и полноценной адаптации в обществе. Вопрос заключается в обосновании такой величины. Она должна соответствовать современным представлениям об уровне жизни большей части общества. В странах, которые мы именуем как развитые, такой критерий (причем, в разных вариантах) уже давно существует [Никифорова, 1997. с.90]. Есть и отечественный опыт создания такого критерия бедности.

В девяностых годах в практику анализа уровня жизни на государственном уровне была введена уже существовавшая в Советском союзе, но не имеющая до того широкой гласности величина прожиточного минимума (ПМ). Этот минимальный бюджет выживания человека был создан в 1918 году (Струмилин, 1958. С.1-40; Шибаев, 2003. С. 4147, Литвинов, 2006. С. 51). В основу подсчета его величины в денежном выражении, была положена, прежде всего, стоимость минимальной «потребительской корзины». То есть минимального объема продуктов, достаточного для поддержания не только жизни, но и трудоспособности человека. Кроме того, сюда закладывался норматив оплаты жилища, коммунальных услуг и амортизации одежды. Расчеты выполнялись авторитетными научными и медицинскими организациями того времени.

Такой показатель был необходим для обоснования централизованного регулирования величины оплаты труда и контроля над уровнем жизни в стране. Как свидетельствуют некоторые источники, он был необходим также для исчисления объемов финансирования затрат на содержание и питание мобилизованных в трудовые лагеря, а затем и заключенных. Позже, начиная с 30-х годов, интерес к совершенствованию методики минимального прожиточного минимума уменьшился. Это было связано с тем, что информация об уровне жизни в стране была засекречена. Позже, в 50-60 х годах Госпланом предпринимались попытки включить динамику минимального дохода в круг планируемых показателей. Но он никак не поддавался регулированию [Литвинов, 2006. с.53].

В начале 90-х годов, когда уровень жизни населения России начал катастрофически падать, у руководства страны и регионов появилась потребность получать представление о количественных показателях его динамики. За неимением ничего другого в качестве критерия уровня жизни статистики опять вернулись к использованию показателя прожиточного минимума. Методика его расчетов была передана в субъекты федерации, для подсчетов величины ПМ с учетом местных цен. Результаты подсчетов начали ежеквартально рассматриваться на заседаниях Российского правительства, в правительствах субъектов федерации и публиковаться в печати.

Тем исследователям, которые постоянно занимаются социально-трудовой сферой, хорошо известно, что обоснованность величины прожиточного минимума, методика ее исчисления и достаточность заложенных в нем материальных ресурсов после его ренессанса в 90-е годы, начало вызывать серьезные сомнения. Особенно после определенных манипуляций с его величиной. [Иншаков, Фролов, 2006. с. 61; Литвинов, 2006. с.54].

В 1992 году, при очередном рассмотрении в Правительстве РФ, набор продуктов и услуг был «временно» сокращен в два раза. [Ярошенко, 1991. С.37-44]. В 1998 -2000 годах, величина ПМ, также без каких либо разъяснений, увеличилась на 15-20% [Шибаев, 2003. с. 46].

И, тем не менее, в отечественных исследованиях уровня жизни показатель прожиточного минимума продолжает использоваться. Представляя на каждый данный момент некую константу, он позволяет делать сопоставимыми данные при анализе уровня оплаты труда и с определенной долей уверенности определять те группы работников, которые на свою заработную плату прожить не могут.

Но одновременно с этим случилось не предвиденное. Экономисты и статистики стали рассматривать в документах и публикациях величину дохода равного ПМ в качестве верхнего порога бедности. То есть, относить к числу бедных только тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума. А тех, кто преодолел этот порог, стали относиться к «обеспеченным» или иначе названным группам, которые не считаются «бедными». Вслед за ними величину прожиточного минимума, как грань между бедностью и благополучием, стали рассматривать некоторые исследователи и политики. [См. напр. Шибаев, 2003 с.41; Кадомцева, 2005. с. 51; Белоусова, 2006. с.65].

Вся история создания бюджета прожиточного минимума, практика его применения в прошлом недвусмысленно свидетельствуют о том, что это грубая ошибка. Величина этого показателя не может рассматриваться в качестве верхней границей бедности. Она является верхней границей дохода тех работников, которые могут удовлетворять лишь потребности, гарантирующие биологическое выживание. Человек, располагающий доходом по величине меньше прожиточного минимума не может обеспечить даже свое биологическое выживание. Это та крайняя степень бедности, которую исследователи называют нищетой.

Если человек имеет уровень дохода ниже ПМ, но не имеет других источников сохранения жизни, то, как показывает опыт времен войны, он выжить не может и погибает. Какая же это бедность?

В то же время, даже превысив порог ПМ, обладатели несколько большего уровня среднедушевого дохода не становятся сразу богатыми и счастливыми. Голод им, действительно, не грозит. Но они не перестают быть бедными. Они не просто живут хуже остальных, но не могут, обладая низким уровнем дохода, соблюдать нормы сложившегося в обществе образа жизни. Они не обладают средствами, чтобы иметь минимальные социальные блага, которыми пользуется общество (профилактику здоровья, воспитание и обучение детей, оплату бытовых услуг, современные предметы обихода и одежды, экономическая самостоятельность). Их поведение регулируется субкультурой бедности, о которой уже говорилось выше. Следовательно, существует, как минимум, еще одна граница величины среднедушевого дохода, лишь начиная с которой, семья сможет почувствовать себя в какой то степени обеспеченной. Эту величину можно было бы назвать « социальный минимум для адаптации в обществе ». Но почему-то наша статистика, и не только статистика, не ощущает потребности в определении такого рубежа.

Первыми, кто обратил внимание в отечественных изданиях на многоуровневую структуру «абсолютной бедности», были Л.А.Гордон и Б.В.Головачев. Они считают, что бедность имеет три степени. Первая степень — это «нищета», низший уровень бедности. Показателем этого рубежа, пишут они, отделяющего «нищету» от остальных бедных, может служить стоимость минимального набора продуктов питания, т.е. прожиточный минимум.

Вторая степень абсолютной бедности — «нужда». Это — средний уровень бедности. Здесь хватает средств на простейшие физиологические нужды, но отсутствует возможность удовлетворить полностью социальные потребности, даже самые элементарные.

По предложению авторов, нижней границей этой второй степени следует рассматривать уровень среднедушевого дохода равный величине ПМ. Верхнюю границу второй ступени — «нужды», за которой следует ситуация умеренной бедности, они предлагают определить в соответствии со среднедушевым доходом равном удвоенной величине ПМ.

Третий уровень — «умеренная степень бедности». На этой ступени, по мнению авторов, уже удовлетворяются все элементарные потребности, как физиологические, так и социальные. Но все это доступно лишь с более низким уровнем качества, чем тот, который характерен для более зажиточной части общества. Проблемами это группы, считают авторы, могут быть: невозможность приобретения жилья, личного транспорта, современной домашней техники, невозможность дать желаемое образование детям, отсутствие достаточных ресурсов для заботы о своем здоровье, ограниченность досуга и т.п. ( Гордон Л.А. и Головачев Б.В., с.21).

Процедура, которая используется в этом случае при определении той или иной группы абсолютной бедности, сводится к соотнесению уровня дохода работающих с величиной ПМ. Но в этом-то и заключается слабое место такого подхода. На наш взгляд, нет никаких оснований, чтобы рассматривать величину ПМ в качестве мерительного инструмента для определения всей структуры бедности.

Эта величина, соответствует нижнему пределу потребления, гарантирующему сохранение здоровья и жизни. И ее можно признать вполне научно обоснованной. Но навряд ли можно найти аргументы для утверждения, что верхняя граница «нужды» — второй ступени бедности — соответствует двум величинам ПМ, а третья — трем ПМ. Следует признать, что это очень условный, формальный подход.

Единственно правильным решением этой задачи является, о чем уже говорилось выше, создание второго параметра бедности — социального минимума адаптации в обществе (СМ) . Алгоритм определения его величины должен в чем-то напоминать работу над величиной прожиточного минимума. Здесь также необходимо обосновать перечень материальных потребностей, удовлетворение которых гарантирует адаптацию человека к тем основным культурным правилам, которые действуют в значительной части общества. Причем, продуктовый набор и его стоимость должны быть уже другими, соответствующими не выживающему человеку, а человеку развивающемуся. Именно так определяется социальный прожиточный минимум в развитых странах. Это серьезная научная работа, требующая участия в ней специалистов разного профиля.

По своей сложности и трудоемкости она превосходит разработку прожиточного минимума. И не только по объему необходимых исследований. И не только потому, что состояние культуры и потребления в разных регионах существенно различается, но еще и потому, что постоянно спорным будет оставаться вопрос — по уровню жизни какой группы общества следует провести верхнюю границу бедности, удовлетворение каких потребностей должно при этом рассматриваться в качестве обязательного . И не исключено, что величина этого показателя всегда будет условной, усредненной, подвижной во времени.

Но в этом нет ничего страшного. Полученная расчетная величина, которая сможет на какой-то период стать верхней границей бедности, позволит более полно представлять себе на какой-то момент размеры наиболее бедной части населения, не путая ее с относительной бедностью, и принимать меры по ее сокращению. Пока же такого параметра не разработано. И в своих исследованиях мы сами вынуждены для оценки структуры абсолютной бедности использовать все те же критерии — величину ПМ и ее удвоенную величину.

Теперь еще об одной существенной детали процедуры оценки уровня жизни работников производства. При определении доли абсолютно бедных, совершенно недостаточно соотнесения уровня дохода этих людей с величиной ПМ. Строго говоря, это не корректный подход. Фактический уровень жизни работающего определяется не уровнем его заработной платы или иного дохода, которым он располагает, а величиной среднедушевого дохода в его семье. Этот подход к определению уровня жизни работника в свое время обосновал еще К.Маркс. Поэтому более обоснованным подходом к определению категории по уровню жизни, к которой следует отнести работника, является соотнесение не его заработка, а среднедушевого дохода его семьи с величиной ПМ.

Если этот доход ниже величины ПМ, то можно сделать заключение о том, что семья данного работника бедствует, не имея средств даже для биологического выживания. Она находится в зоне «нищеты».

Кстати, многие авторы как бы стесняются использовать понятие «нищета». Они не выделяют тех людей, кто не имеет достаточных средств даже для выживания. Не ищут им другого названия. Просто всех, имеющих низкий уровень дохода, и ниже ПМ, и ниже двух ПМ, относят к категории бедных.

В принципе этот подход справедлив, если говорить о делении общества на «бедных» и «богатых». Но если рассматривать ступени бедности, то от сурового слова «нищета» отказываться не следует. Этот термин характеризует специфику жизнедеятельности группы, которая борется за биологическое выживание. Она существенно отличается от тех, кто уже преодолел рубеж угрозы голода.

Трудно сказать с какой целью, но некоторые наши экономисты и статистики убедили политиков и правительство в том, что задача борьбы с бедностью завершается именно на этом рубеже, соответствующем верхней границе ПМ. Это стратегическая ошибка. Проблема бедности имеет куда более внушительные объемы. Ну а что касается термина «нищета», то надо быть реалистами. Естественно, неловко признавать, что кроме бедности, которая присутствует даже в развитых странах, мы имеем значительную группу людей, ведущих нищенский образ жизни. Но признать это необходимо для того, чтобы дать объективную оценку реальной ситуации и определить меры по ее изменению.

4. Масштабы нищеты и бедностина предприятиях

Прежде чем перейти к обоснованию мер, которые могли бы способствовать улучшению уровня жизни работников промышленности, имеет смысл определиться с ценой этой проблемы. То есть определить, о каких масштабах «экономической, абсолютной бедности» среди этой категории работников идет речь. Действительно ли столь значим этот феномен?

В нашем распоряжении имеются материалы исследований за несколько лет на промышленных предприятиях субъекта федерации, где мы проводим свои исследования. Эта область в последние годы рассматривается статистиками как медианная территория. Здесь многие социальноэкономические показатели очень близки к средним величинам по российской экономике в целом. Это придает анализу полученных здесь данных особое значение.

В целом по промышленным предприятиям этого региона, как и в целом по стране, за последние 4-5 лет наблюдается тенденция роста как номинальной, так и реальной величины оплаты труда. По данным областной статистики средняя заработная плата по обрабатывающим производствам промышленности в конце 2007 года составила 13,8 тысяч рублей. Реальная заработная плата при этом увеличилась почти на 19,7 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Это повышение оплаты труда произошло и происходит в последние голы не в результате акций работающих, не под влиянием органов власти, не в результате проснувшегося человеколюбия бизнеса, а как вынужденный шаг из-за тяжелейшего положения на рынке труда. С конца 90-х годов обозначился острый дефицит промышленных работников высокой квалификации. В этой ситуации предприятия пытаются переманить друг у друга и даже из других регионов рабочих — специалистов, повышая на пустующих рабочих местах оплату труда. Именно в результате этой «охоты за кадрами» средняя величина заработной платы в промышленности достигла тройной величины прожиточного минимума — 3,1 ПМ.

Но одновременно на предприятиях увеличилась и дифференциация оплаты труда. Потому, что происходящее повышение заработков касалось, прежде всего, наиболее квалифицированной части работников. Тех, кого не так просто найти на рынке труда. В то же время у работников, в которых предприятия не ощущали особого дефицита, повышение зарплаты оказалось очень незначительным. Разве что в качестве компенсации за рост инфляции. Некоторая часть работников не получили в минувшем году и этой прибавки.

Те, кто ведет исследования на предприятиях, хорошо знают, что представление о размерах дифференциации заработной платы невозможно получить с помощью данных, которыми располагает статистика. Возможность заглянуть в бухгалтерскую документацию на предприятиях также исключается, так как она, как известно, входит в число наиболее охраняемых секретов предприятия. Поэтому в данных исследованиях пришлось пойти по пути получения сведений о размерах заработка каждого, вошедшего в выборку работника, непосредственно в ходе опроса. Анализ этой информации позволил получить некоторое представление о величине оплаты труда, о степени ее дифференциации и динамике.

Опасения в возможном искажении получаемых таким способом данных не безосновательны. Некоторые респонденты стремятся утаить величину своего заработка и несколько ее урезают. Другие «округляют» ее до больших величин. Но в среднем исследователи получают ту величину, которая очень близка к тому, что имеет статистика за минусом 13 процентов. Респондентов просят показывать «чистый», за вычетом налога, заработок.

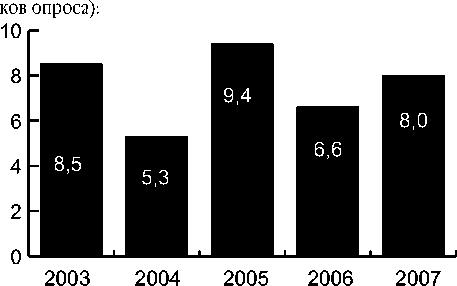

В соответствии с полученными таким образом данными можно заключить, что доля работников, получающих заработную плату, которая по размеру меньше величины прожиточного минимума (ПМ), практически не сокращается. Последние пять лет она колеблется в пре- делах от 5,3 до 8,5 процентов. Динамика этой величины приведена ниже. (В процентах к общему числу участни-

% к общему числу

Из приведенных цифр видно, что в 2007 году доля работников, зарплата которых была меньше величины прожиточного минимума, составила 8,0 процентов. Много это или мало? Чисто математически — это величина не велика. Но следует иметь в виду, что в абсолютном значении она соответствует 29,0 тысячам промышленных работников в области, где расположены обследуемые предприятия. Эту величину уже нельзя назвать незначительной.

И, тем не менее, эта величина говорит нам лишь о том, какая доля работников получает заработную плату в размере ниже ПМ. Но это еще не дает нам повода говорить о масштабах бедности на предприятиях. При мизерной зарплате работник может в семье пользоваться доходами других, более высокооплачиваемых членов его семьи.

Мы уже говорили выше о том, что уровень благосостояния работника зависит не столько от его заработка, сколько от величины среднедушевого дохода в его семье. Этот доход, как известно, зависит от числа членов семьи, от уровня дохода самого работника и от суммы доходов других членов семьи.

Такие подсчеты были предусмотрены программой исследований и выполнялись в процессе опроса. Они позволили выделить долю работников, у которых этот доход ниже прожиточного минимума (ПМ), а также тех, у кого он находится в диапазоне от одинарной величины ПМ до его двойного значения. Последнее дало возможность говорить о доле работников промышленности, которые соответствуют второй степени бедности — «нужде».

Ниже приводятся результаты подсчета размеров двух ступеней бедности среди промышленных работников промышленных предприятий обследуемого региона в динамике за пять лет.

Таблица 1.

Изменение по годам доли работников, среднедушевой доход в семьях которых ниже величины прожиточного минимума и его двойной величины. ( за 2003- 2007 годы в %)

|

Год |

Ниже 1ПМ (нищета) |

От 1 до 2,0 ПМ (нужда) |

Всего «бедных» первой и второй ступени |

|

2003 |

44,1 |

36,8 |

80,3 |

|

2004 |

32,1 |

37,7 |

69,8 |

|

2005 |

35,6 |

37,3 |

72,9 |

|

2006 |

25,3 |

39,1 |

64,4 |

|

2007 |

22,4 |

39,2 |

61,6 |

Приведенные выше цифры, прежде всего, подтверждают высказанный ранее оптимизм в части неуклонного, хотя и очень медленного, сокращения доли бедных в промышленной сфере. Совершенно очевидно, что такие темпы не сулят скорого решения этой проблемы.

Обращает на себя внимание значительные размеры группы, которая относится к категории «нужда». Размер этой группы приближается к 40 процентам и вместе с группой, представляющей собой категорию «нищеты», охватывает более половины опрошенных рабочих.

Можно ли верить этим данным? Необходимо признать, что сведения о величине среднедушевого дохода в семьях, полученные в процессе опроса с участием самих респондентов, рассматриваются исследователями как менее надежные, чем данные о величине их заработной платы. Вероятность занижения фактической величины дохода здесь резко возрастает. Некоторые респонденты то забывают включить доход кого-то из членов семьи в общую сумму, то указывают эти доходы не полностью. Иногда это вызвано стремлением не демонстрировать более высокий уровень жизни (есть и такая склонность у респондентов). В результате этого исследователи могли получать заниженные величины доходов, которые, в конечном счете, искусственно завысили число бедных. Это естественный риск использования данных, получаемых в процессе опроса.

Величину такого искажения можно попытаться оценить, используя субъективную качественную оценку респондентами материальной обеспеченности своих семей. В этом случае респондента не просят сообщать величины доходов. Он должен просто выбрать вариант ответа, насколько обеспечена материально его семья. В результат такой процедуры появляется возможность сопоставить распределения, полученные разными методами.

Ниже приводится полученное на основе обработки данных опроса распределение, которое дает представление о том, к каким категориям по уровню материальной обеспеченности, относятся, по мнению респондентов, их семьи. В опросе использовалась шкала, состоящая из пяти категорий материальной обеспеченности.

Для облегчения восприятия в приведенных ниже распределениях объединены две первых категории («Вполне обеспеченная семья» и «Более-менее обеспеченная») и две последних категории ( «Не обеспечена самым необходимым» и « Бедствующая») в процентах к общему числу опрошенных.

Таблица 2.

Оценки респондентами уровня материальной обеспеченности семьи, %

|

Ответы респондентов |

2004г. |

2005г. |

2006г. |

|

Вполне обеспеченные и более-менее обеспеченные семьи |

50,8 |

51,4 |

58,9 |

|

Малообеспеченные семьи |

43,1 |

40,1 |

36,6 |

|

Не обеспеченные самым необходимым и бедствующие семьи |

6,1 |

8,4 |

4,5 |

Мы считаем, что к категории бедных в этом распределении относятся малообеспеченные, не обеспеченные самым необходимым и бедствующие. Как свидетельствуют цифры, здесь мы наблюдаем некоторую позитивную динамику доли бедных. Нетрудно заметить, что полученная по этой методике доля «бедных» оказывается меньшей, чем доля, подсчитанная на основе величины среднедушевого дохода.

Но здесь есть своя проблема. Необходимо учитывать, что при качественной оценке своей материальной обеспеченности, на респондента оказывает влияние его представление о том, что такое высокая или низкая обеспеченность. Люди, прожившие большую часть жизни в условиях советской действительности и равной бедности, имеют о них представление, адекватное тому времени. В те годы удовлетворялись лишь наиболее элементарные человеческие потребности, а все остальное считалось чуждым сложившемуся образу жизни. Как наследие тех лет, жители городов до сих пор имеют небольшие натуральные хозяйства (огороды и даже приусадебные хозяйства в небольших населенных пунктах), которые играют важную роль в материальной поддержке семьи. И при этом считают это вполне нормальным образом жизни, создающим их обеспеченность.

Поэтому определить точную границу между абсолютной бедностью и обеспеченностью только на основе социологического опроса, судя по всему, невозможно. В дополнение к нему необходимы иные, более трудоемкие и более затратные исследовательские методы. Субъективное восприятие своего материального положения и стремление исказить свой действительный материальный доход зависят от очень многих обстоятельств. Уверенно мы можем утверждать лишь то, что фактический размер доли работников промышленности, которых следует рассматривать как «бедных», находится в диапазоне от 40 до 60 процентов от числа работающих.

Нельзя не отметить, что с такой оценкой состояния бедности в настоящее время далеко не все согласны. [cм., напр. Беляева, 2006. с.59; Бобков и др. 2006). Приводимые ими данные в ту или иную сторону отклоняются от приведенных выше цифр. Но не намного. Государственная статистика, как уже отмечалось выше, вообще рассматривает в качестве бедных только тех, чьи доходы не превысили величины ПМ. В то же время, статистики не могут не признать, что они учитывают в своих официальных отчетах только тех, кто находится в состоянии биологического выживания.

Это позволяют говорить о недооценке статистиками, некоторыми экономистами и теми, кто пользуется их данными, чрезвычайно высокой «цены проблемы» бедности в стране и, в частности, на промышленных предприятиях. Недооценивается необходимость обоснования и принятия в качестве государственного стандарта показателя «социального минимума», без чего проблему бедности решить невозможно. Все это вызывает озабоченность с учетом масштабов тех последствий бедности, о которых говорилось выше в этой статье.

5. Реальность сокращения бедности среди работников промышленности

На протяжении двух десятилетий перестройки и реформ величину оплаты труда на российских промышленных предприятиях, определяет только рынок. Профсоюзы, как это следует из имеющихся данных исследований, в процесс регулирования величины зарплаты работникам наемного труда не вмешивались. Не вмешивались ни на уровне предприятий, ни на уровне государственных органов власти. Устанавливаемый государством минимум оплаты труда, как будет показано ниже, никакого влияния на борьбу с бедностью в среде промышленных работников, да и вообще работающего населения не оказывал.

Мировая практика трудовых отношений, в отличие от российской, располагает в настоящее время более разносторонним опытом, опытом многих десятилетий в реше- нии проблем, связанных с регулированием величины заработной платы работников наемного труда. Государства с развитой экономикой рассматривают обоснованный уровень оплаты труда, как важный фактор экономического развития и политической стабильности. Здесь используются разнообразные социальные механизмы преодоления бедности в рядах работающего населения. Не в последнюю очередь это обусловлено в этих странах более ранним началом индустриального производства и постепенным переходом к постиндустриальному укладу труда. За минувшее столетие там произошло стремительное развитие научных школ управления и организации труда, профсоюзной деятельности и процессов демократизации общества. Это позволило правительствам этих стран снять ряд вопросов противостояния работодателей и работников наемного труда и добиться выплаты достойной заработной платы всем постоянно работающим.

России значительно позднее вступила на индустриальный путь, что не могло, естественно, не сказаться на степени развития культуры трудовых отношений. Необходимо учитывать и роль советского периода нашей истории, подавившего рынок труда и инициативу работающих в защиту своих прав. Определение величины оплаты труда было исключено из компетенции предприятий и стало прерогативой плановых органов страны. Высказывания по поводу низкого уровня заработной платы рассматривались как антигосударственная деятельность, как проявление несознательности и оставались без удовлетворения.

Известны факты и более трагических последствий попыток добиться изменения размеров своей зарплаты. В 1958 году демонстрация работников Новочеркасского тепловозостроительного завода, требовавших повышения оплаты труда, по приказу руководства центрального комитета коммунистической партии была расстреляна. [cм. Мардарь, 1992; Козлов, 1999; Пихоя, 2000]. Подробности этой зверской расправы были засекречены до последнего времени. Но люди о событиях знали и делали для себя выводы по части возможности выступлений за повышение оплаты труда. Что же касается отечественных профсоюзов, то они за всю историю СССР никогда не выступали с инициативой пересмотра заработной платы. Они были созданы не для этого и рассматривались как «приводной ремень» между трудящимися и партией коммунистов. В отдельных, исключительных случаях инициативу по коррекции оплаты труда проявляли, и то в аппаратном порядке, партийные органы.

Между тем, в странах, которые мы называем в настоящее время странами развитого капитала, еще в 19 веке заключались коллективные договоры и тарифные соглашения, в которых подробно оговаривались вопросы оплаты труда. Профессиональные объединения, существующие, практически, прежде всего и только для защиты наемных работников на переговорах с работодателями, на протяжении десятилетий совершенствовали методы борьбы за выполнение этих соглашений и достойный уровень оплаты труда. Они использовали возможности забастовочного движения, политического давления, судебных исков. [Лютов Н.Л.. с.7-31].

По мере постепенного укрепления демократических норм жизни в этих странах. профсоюзами и левыми партиями все более настойчиво предпринимались попытки привлечь внимание законодательной власти и глав государств к недопустимости произвола со стороны собственников.

Властные структуры этих государств очень долго не могли изменить свою позицию, которая была традиционно ориентирована на поддержку работодателей, как основных налогоплательщиков и гарантов развития государства. И лишь двадцатый век, с его научно — техни- ческими революциями, технологическими переворотами и изменением роли и места человека в современном производстве и обществе, внес существенные коррективы в систему трудовых отношений. Под влиянием происходящих глобальных изменений политические лидеры и партии начали осознавать, что в справедливой оценке результатов труда, высоком уровне его оплаты таится не только благо для работников, не только создание условий для их воспроизводства и развития. Стало очевидным, что благосостояние работников наемного труда гарантирует политическую стабильность государств, создает предпосылки роста производственного могущества стран, обеспечивает необходимые условия для инновационного развития экономики.

Был осознан тот факт, что в условиях позднеиндустриального и постиндустриального уклада производства экономические перспективы государства зависят, в значительной степени, от его способности воспроизводить человеческий капитал, повышая качество труда и жизни работающих граждан.

Используя весь авторитет и мощь государственной власти, лидеры развитых стран приступили к созданию такой законодательной системы защиты людей труда, которая способствовала бы постепенному преодолению абсолютной бедности работающего населения. И такая система была создана и задействована во всех развитых странах. Система законов о труде оказалась столь всеобъемлющей, что ее функционирование существенно уменьшило потребность в профсоюзах и их объединениях. Защиту прав работника наемного труда начало в значительной степени осуществлять государство с его прокурорской, судебной системами и системой инспекторов труда. [Эдуардов, 2005].

Одной из наиболее существенных мер в этой области стало установление минимальной заработной платы, обязательной для организаций и предприятий страны. Такая мера рассматривалась как введение стандарта, нижней точки отсчета, ниже которой не может быть заработная плата наемных работников.

Еще в 1928 году Международная организация труда (МОТ), опираясь на положительный опыт ряда стран, приняла Конвенцию по установлению минимальной величины оплаты труда (МРОТ) во всех странах участницах. [Конвенция №26 МОТ.]. Она потребовала, чтобы установленный размер МРОТ был обязательным для всех групп, работающих по найму. При этом рекомендовался дифференцированный подход к определению минимальной оплаты труда для разных категорий работников наемного труда. Благодаря этой конвенции, законодательное установление минимального уровня заработной платы получило широкое распространение в мире.

В соответствии с этим требованием международной организации минимальная величина оплаты труда была установлена в свое время и в Советском союзе, а после его распада и в р оссии . [ л итвинов , 2006. с.54]. в период, когда происходили события, связанные с переходом к рыночной экономике и беспримерной инфляцией, трудно было ожидать серьезного внимания к обоснованию величины этого показателя. Но по прошествии почти двух десятков лет с момента начала реформ создается впечатление, что справедливый, научно-обоснованный подход к установлению в стране минимума оплаты труда до сих пор так и не состоялся. Устанавливаемый Госдумой почти ежегодно минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не имеет никакого отношения к реалиям жизни и здравому смыслу. На величину денежных средств, утверждаемую ежегодно Государственной Думой в качестве МРОТ невозможно не только прожить, но и выжить. И только сейчас появилась надежда на доведение размера МРОТ хотя бы до величины ПМ.

Создается впечатление, что депутаты Госдумы не знают размеров установленного в стране размера прожиточного минимума, величина которого выше, чем величина МРОТ. Такая думская игра с величиной МРОТА никак не защищает права работника на получение оплаты труда, позволяющей ему хотя бы нормально существовать. Она не направлена на борьбу с бедностью. Она ее закрепляет. И особенно странно, что Федерация независимых профсоюзов ни разу не заявила протеста против таких решений высшего законодательного органа страны.

Ниже приводится соотношение устанавливаемого законодателями страны минимального размера оплаты труда (с 2000 года по настоящее время) и величины прожиточного минимума, подсчитываемого в этот же период на основе реальных цен по обследуемой нами области. (величина ПМ приводится здесь по последнему кварталу каждого года).

Таблица 3.

Соотношение величины МРОТ и величины прожиточного минимума

|

Год |

Величина МРОТ (руб.) |

Величина ПМ (руб.) |

Доля МРОТ от величины ПМ (%) |

|

2000 |

83,5 |

979,0 |

8,5 |

|

2002 |

450,0 |

1976,6 |

22,8 |

|

2004 |

600,0 |

2630,1 |

22,8 |

|

2006 |

1100,0 |

3731,1 |

29,5 |

|

2007 (с 1.09) |

2300,0 |

4595,0 |

50,1 |

Анализ этих цифр неизбежно влечет за собой вопрос о причинах установления столь бессмысленного минимального рубежа оплаты труда, который не имеет никакого отношения к улучшению жизни работающего населения. Ведь даже еще в 2007 году (см. цифры выше) узаконенная величина минимальной заработной платы (МРОТ) допускала выплату работнику зарплаты, которая соответствует половине прожиточного минимума. И работник, получающий эту узаконенную зарплату, заведомо оказывается за гранью нищеты.

Это настолько очевидно, что до настоящего времени никто не рассматривал МРОТ всерьез, как инструмент продуманной социальной политики. Мало того, показателю МРОТ придумали работу по совместительству, определив его в качестве стабильной расчетной величины. Например, при установлении величины штрафа, кратной какому-то числу МРОТ. Это зафиксировано в большом числе публикаций. «…В настоящее время минимальная заработная плата в стране служит лишь расчетным показателем и никак не соотносится с уровнем жизни, даже в рамках прожиточного минимума». (Никифорова А.А. с.86).

Существует и еще одно, достаточно циничное мнение по поводу того, что повышение стоимости рабочей силы сделает производство в России менее привлекательным для инвесторов. Это действительно так. Сегодня на многих иностранных и так называемых совместных предприятиях заработная плата существенно ниже, чем та, которая выплачивается в стране инвестора, а иногда ниже, чем на предприятиях построенных этим же инвестором в, так называемых, развивающихся странах (в Азии, Африке). Низкий уровень оплаты в России действительно является дополнительным стимулом для притока иностранного капитала. Но продолжение такой политики для России чревато. Уже сегодня страна имеет тот масштаб бедности работающего населения, который реально тормозит ее развитие. Дефицит квалифицированной рабочей силы обостряется. Пришло время для того, чтобы проявить политическую волю и отказаться от такого пути привлечения инвесторов.

Не следует забывать, что именно сохранение и закрепление законом мизерной минимальной оплаты труда, устанавливаемой государством, породило начало эпохи «се- рых зарплат», которые не облагаются ни одним из видов налога. Работник расписывается в ведомости за сумму, несколько превышающую МРОТ, а остальную часть получает «в конверте». Таким образом, охраняя бюджет от повышения минимально зарплаты в бюджетной сфере, Госдума невольно помогает отдельным субъектам бизнеса недоплачивать в этот бюджет огромные суммы налога.

Еще одна причина, которая неоднократно высказывалась депутатами Госдумы и членами правительства при обсуждении величины МРОТ, заключается, якобы, в отсутствие финансовых возможностей обеспечить более высокую величину минимального заработка в бюджетной сфере. Считается, что, установив высокий уровень минимальной зарплаты, государство столкнется с серьезными финансовыми трудностями.

Между тем, и в рекомендациях МОТ, и в трудовом законодательстве развитых стран, осуществляется дифференцированный подход при установлении минимального уровня оплаты труда. Величина МРОТ в бюджетной сфере там отличается от аналогичного показателя на государственных предприятиях и в частном бизнесе. Они не видят необходимости в уравниловке. И только наши депутаты стремятся выстроить минимальную оплату труда в огромной стране по одной линейке. Следование международной практике сняло бы проблемы в работе с законом о МРОТ в Государственной думе. Если повышение оплаты труда в бюджетной сфере требует от государства определенных затрат, то в случае с частными предприятиями этих затрат не нужно. Необходима политическая воля.

Практика дифференцированного подхода к установлению величины минимального заработка используется в ряде европейских и других стран мира достаточно широко. Существует опыт адресного установления МРОТ для отдельных отраслей и даже профессий. Такой подход позволяет совсем с других позиций рассматривать процедуру установления этого минимального рубежа и превращает возможность оказывать влияние на минимальный уровень оплаты труда в действенный рычаг социальной государственной политики.

Но необходимо при этом помнить, что у работника есть или могут быть дети. Что на дворе 21 век, который по-новому оценивает роль человека в развитии экономики. И если установленная государственным законом величина МРОТ не учитывает этого обстоятельство, то это приходит в противоречие с государственной социальной политикой в области исправления демографической ситуации. Именно с таких позиций необходимо подходить к обоснованию величины МРОТ. Необходимо в социальной политике отказаться от использования «бюджета прожиточного минимума», как ориентира по борьбе с бедностью. Необходимо иметь научно-обоснованный бюджет социального минимума, который бы соответствовал требованиям современности и лёг в основу определения МРОТ. Что, кстати, и делается в странах с развитой экономикой.

Разумеется, российское государство не может повторить уже прямо сегодня в полном объеме практику развитых стран в этой области. Но знание существующих там подходов к решению проблемы минимального размера заработной платы представляется важным уже сегодня.

В этих странах, как правило, не используют величину прожиточного минимума для определения минимальной величины оплаты труда. В качестве основы расчета, используется средняя величина зарплаты. В других случаях рассчитываются необходимые средства для нормального существования семьи, минимальный среднедушевой доход с учетом социальных потребностей. В США, например, «считается, что минимальная заработная плата работника, работающего полное рабочее вре- мя круглогодично, должна обеспечивать уровень жизни для трех членов семьи работника выше порога бедности, который разработан Администрацией по социальному обеспечению».(Никифорова А.А. с.90).

Что касается России, то вряд ли здесь, в ближайшее время удастся оторваться от использования в качестве критерия величины ПМ. Но при этом необходимо переосмыслить его значение в оценке уровня жизни и не ориентироваться на его величину при определении целей деятельности по преодолению бедности. Минимальная величина оплаты труда должна быть приравнена не к прожиточному минимуму, а соответствовать научно обоснованной верхней границе бедности, порогу бедности, который мы выше назвали «социальный минимум».

Нам представляется, что в нынешней ситуации у государства нет более насущной задачи, чем решение проблемы бедности. И, прежде всего, в рядах работающего населения. Это в значительной степени облегчит решение всех остальных социальных проблем и создаст предпосылки для повышения темпов экономического развития.