Возможность повышения пропускной способности РЛС на основе оптимизации ее энергетических характеристик

Автор: Ступин Д.Д.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Радиотехнические системы

Статья в выпуске: 3, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718900

IDR: 14718900

Текст статьи Возможность повышения пропускной способности РЛС на основе оптимизации ее энергетических характеристик

Вопрос повышения пропускной способности РЛС дальнего обнаружения (РЛС ДО), несмотря на то, что он рассматривается на протяжении последних 50 лет различными специалистами, занимающимися дальней радиолокацией, по-прежнему остается одним из наиболее принципиальных. При этом проблема максимизации пропускной способности РЛС ДО в общем виде еще далека от законченного решения. Более того, можно сказать, что проблема стала более сложной, поскольку из задачи обеспечения «обслуживания» всех обнаруженных в зоне РЛС объектов она трансформировалась в задачу «обслуживания» всех угловых направлений, в которые излучаются сигналы РЛС.

До недавнего времени (примерно до середины 1990-х гг.) данная проблема «упиралась» в производительность вычислительных средств РЛС: главное ограничение было связано с невозможностью обработки в реальном времени информации, получаемой при наблюдении всех объектов, проходящих в зоне РЛС. Появление нового поколения высокопроизводительных вычислительных комплексов позволило обеспечить обработку практически любого объема информации, которую получает РЛС дальнего обнаружения при наблюдении реальных объектов, проходящих в зоне ее действия. Вследствие этого проблема «переместилась» в энергетическую область: конечное значение средней энергии излучения ограничивает возможности излучения электромагнитной энергии и, соответственно, ограничивает количество объектов, с которыми может «взаимодействовать» эта энергия.

С другой стороны, задачи, которые сегодня стоят перед РЛС дальнего обнаружения, по крайней мере, не стали проще. Сегодня, как и 20 лет назад, перед РЛС стоит задача адекватной оценки ситуации, складывающейся в зоне ее работы. Можно выделить три вопроса, на которые РЛС должна «ответить» в любое время:

-

1 Интегральная оценка ситуации в зоне работы (количество объектов, их типизация, наличие среди них опасных или «интересных» для РЛС или вышестоящей системы, т. е. системы, в интересах которой эта РЛС работает).

-

2 Получение по ряду объектов, представляющих специальный интерес (независимо от того, каков критерий выбора подобных объектов), большего объема информации по сравнению с тем, который получается в штатном режиме,

-

3 . Получение того объема информации о ситуации в зоне работы, который является достаточным для адекватной оценки ситуации вышестоящей системой.

Появление новых типов объектов, перемещение различного рода конфликтов в космос и, следовательно, необходимость постоянного мониторинга космических объектов только усложняют вышеперечисленные проблемы. Перспективы развития технологий малых спутников (наноспутники, микроспутники и т. д.) создают серьезный целевой «фон», который по характеристикам близок к помеховому. Поэтому перечисленные выше задачи получения информации по объектам и адекватной оценки ситуации в этом случае должны решаться в условиях значительных мешающих факторов, по сути дела, «информационных» помех высокой интенсивности. Исходя из этого, мы можем сформулировать следующую посылку: РЛС должна обнаруживать и наблюдать все объекты, которые проходят в зоне ее работы. Здесь необходимо отметить, что количество этих объектов очень Велико и с течением времени только возрастает. Сегодня на околоземной орбите, по разным оценкам, находится от 12 до 35 тыс. различных искусственных объектов, в том числе: действующие космические аппараты; «мертвые» космические аппараты; фрагменты запусков космических аппаратов; «космический мусор» и т. д, И число объектов в перспективе, как уже отмечалось, будет увеличиваться.

Прежде чем рассмотреть вопрос об оптимизации пропускной способности, необходимо определить, что мы понимаем под этим термином. Речь идет не только об определении как таковом, но и о формализации (хотя бы качественной) этого понятия, поскольку должна быть ясной связь между параметрами оптимизации и оптимизируемой величиной. С целью этой формализации примем следующий подход. Для получения необходимого объема информации о наблюдаемом объекте РЛС должна излучить в его направлении определенную величину электромагнитной энергии, которую мы обозначим Е^. Мы не ставим целью здесь рассмотреть то, каким образом РЛС сумеет в дальнейшем «извлечь» из полученных эхо-сигналов максимум информации о наблюдаемом объекте, считаем, что эта задача решается. Если обозначить пол_____ППГ „ _______ nytu jncpiniv tjivj, излученную о 1счспкс пспи- торого характерного для сохранения целевой обстановки в зоне РЛС времени через Ега4ог, а долю ресурса (энергетики) РЛС, выделяемого на наблюдение объектов, через а, то для качественной оценки пропускной способности будет справедливо следующее соотношение;

Eobs PelTdn

В выражении для пропускной способности приняты следующие обозначения:

Pave — средняя излучаемая мощность РЛС;

Т — характерное время изменения ситуации в зоне РЛС-

Рег — мощность «элементарного» сигнала, излучаемого в направлении цели;

Tei — длительность «элементарного» сигнала, излучаемого в направлении цели;

п — количество «элементарных» сигналов, необходимое для получения нужного объема информации о наблюдаемой цели.

Отметим, что все параметры приведенного выше соотношения рассматриваются как усредненные в некотором смысле, причем параметры этого усреднения опускаются. Этот факт переводит приведенное соотношение в разряд качественных, но для нашего рассмотрения, как будет понятно ниже, важна именно качественная сторона.

Очевидно, что возможность увеличения про- пускной способности связана с изменением параметров, которые входят в соотношение (1). Понятно, что увеличение N может быть достигнуто либо увеличением числителя правой части, либо, соответственно, уменьшением знаменателя. Рассмотрим все возможные варианты.

Поскольку РЛС дальнего обнаружения, как правило, работает в дежурном режиме, изменение средней мощности Pave снижает поисковые возможности (потенциал обнаружения) РЛС и не должно входить в перечень рассматриваемых вариантов. По той же причине не следует рассматривать в качестве изменяемого параметра долю ресурса РЛС, выделяемого на наблюдение целей: увеличение доли энергетики, выделяемой на наблюдение снижает поисковые возможности РЛС (найденное, по-ви-димому, эмпирически, соотношение между долями энергетики, выделяемыми, соответственно, на обнаружение и наблюдение в РЛС ДО, «50 на 50», будет оставаться, по крайней мере, разумным еще долгое время). Характерное время изменения ситуации в зоне РЛС является параметром внешней ситуации и также не может произвольно варьироваться.

Следовательно, для варьирования пропускной способностью мы можем использовать только знаменатель выражения (1), в состав которого входят параметры Ре1 , Tei и п. Рассмотрим возможности изменения каждого из параметров. Увеличение пропускной способности может быть связано только с уменьшением этих параметров по отдельности или вместе. Следовательно, увеличение количества наблюдаемых радиолокатором объектов возможно только за счет снижения энергетики, «выделяемой» на каждый объект. В этом случае возникает проблема с технической реализуемостью снижения энергетики, поскольку речь пойдет об изменении режимов работы передающей системы РЛС в реальном времени.

Снижение энергии сигнала, излучаемого в направлении цели (произведение Ра - Tei ), достигается одним из следующих способов:

-

1. Использованием части (1/2, 1 /4 и т. д.) передающего импульса, что позволяет увеличивать число зондирований в другие угловые направления и, следовательно, увеличивать потенциальное число наблюдаемых объектов.

-

2. Использованием части полотна передающей антенны (в случае использования в качестве передающей антенны фазированной ре-

- щетки), что позволяет использовать другие фрагменты решетки для зондирования большего числа угловых направлений.

-

3. Использованием для зондирования наблюдаемой цели части (1/2, 1/4, 1/8 и т. д.) излучателей передающей антенны ■ (без изменения площади антенны, т. е. без потери точности оценки угловых координат), что позволяет использовать другие комбинации излучателей для наблюдения большего количества целей.

Любой из описанных выше способов предполагает, что даже при уменьшении энергии, выделяемой для зондирования цели, этой энергии будет достаточно для получения необходимого отношения сигнал/шум и оценки параметров с необходимым качеством. Следовательно, такой способ увеличения пропускной способности может использоваться только в том случае, если цель наблюдается устойчиво, т. е. имеет относительно большую и слабо флуктуирующую ЭПР. Это предполагает дополнительные требования к алгоритму управления режимами работы РЛС в части адаптации к изменениям целевой обстановки, однако, если алгоритм управления способен обеспечивать гибкое руководство режимами работы передающей системы, проблема адаптации к фоно-целевой обстановке перестает быть суперсложной.

Уменьшение количества элементарных импульсов, выделяемых для зондирования конкретной наблюдаемой цели, также не приводит к снижению характеристик РЛС только в том случае, если цель наблюдается устойчиво. В этом случае темп «обращения» РЛС к цели может быть уменьшен, и высвободившийся ресурс РЛС может быть направлен на наблюдение других объектов.

Заметим, что рассматриваемая методология управления пропускной способностью подходит и для описания режимов наблюдения неустойчиво наблюдаемых объектов. Действительно, если исходить из предположения, что получение необходимого объема информации об объекте напрямую связано с количеством электромагнитной энергии, излученной в направлении этого объекта, то из (1) следует: уменьшение Д,; и t, может быть скомпенсировано пропорциональным увеличением п. Тем более, увеличение п, которое означает увеличение суммарной длительности сигнала РЛС, обеспечивающего наблюдение объекта, для случая когерентной обработки увеличивает объем информации об объекте [1].

Реализация режимов гибкого управления энергетическими ресурсами передающей части РЛС требует сопряжения с режимами работы приемной части. Действительно, при использовании «компактной» части передающего антенного полотна (1 /2, 1 / 4 и т. д.) происходит расширение передающего луча. Соответственно, если при этом не «подстраивать» по ширине приемный луч, происходит потеря части энергетики РЛС, хотя разумным представлялось бы использовать дополнительные приемные лучи для анализа той части пространства, куда попала энергия, излученная передатчиком (хотя бы в интересах поиска). Увеличение темпа зондирования посредством дробления излучаемых импульсов требует как быстрой перестройки диаграммы направленности передающей антенны, так и соответствующей оперативной «подстройки» диаграммы приемной антенны.

Как легко можно увидеть, повышение пропускной способности РЛС так или иначе связано с применением адаптивных методов управления ее ресурсами. Это может быть реализовано с помощью адаптивной передающей ФАР, обеспечивающей гибкое управление ресурсами передатчика. Для обеспечения работы в этих условиях, очевидно, потребуется адаптивная многолучевая приемная ФАР в совокупности с многоканальной приемной системой. Однако вопрос- создания приемных АФАР в сопряжении с многоканальными приёмными -устройствами представляет собой самостоятельную техническую проблему и выходит за рамки данной публикации. Но проблему выбора режима зондирования зоны работы РЛС необходимо рассмотреть, поскольку изменение' режимов работы передающей системы, как было показано .выше, с необходимостью повлияет на работу приемной.

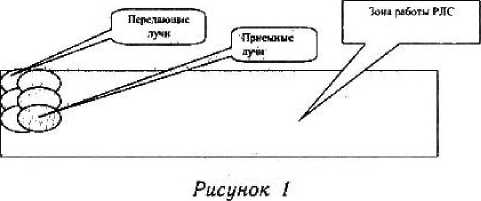

Анализ всевозможных методов обзора зоны ответственности РЛС с ФАР позволяет выделить два «предельных» режима работы. Первый режим, который можно назвать классическим, заключается в последовательном зондировании каждого углового направления с последующим приемом (при отсутствии цели — ожиданием) эхо-сигнала. Схематично этот режим изображен на рис. 1,

Такой, по сути дела, * классический» вариант реализации осмотра зоны работы РЛС требует в первую очередь высокой скорости переключения «лучей» как передающей, так и приемной диаграммы направленности. Следовательно, в этом случае определяющими являются требования к быстродействию аппаратуры формирования диаграмм направленности приемной и передающей (или приемо-передающей)

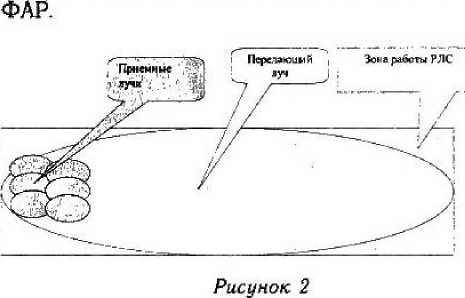

Второй вариант предполагает «параллельный» обзор всех угловых направлений широким лучом передатчика (либо многолучевой ДН передающей ФАР) и постоянное ожидание эхо-сигнала также со всех угловых направлений (рис. 2). В этом случае принципиальные требования к приемной системе становятся несколько иными:

-

а) возможность одновременного формирования большого количества приемных лучей;

-

б) стабильность характеристик (прежде всего фазовых) высокочастотных трактов передающей и приемной систем, обеспечивающая стабильность диаграмм направленности передающей и приемной ФАР:

-

в) многоканальные приемники, обеспечивающие одновременный прием сигналов с большого количества угловых направлений;

-

г) быстродействующие многоразрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП), обеспечивающие прием слабых сигналов в широкой полосе частот в реальном времени.

Любые другие методы обзора пространства будут представлять собой определенную комбинацию двух рассмотренных предельных режимов. В связи с этим направления совершенствования радиолокационной техники можно рассматривать в увязке этими предельными ческии» вариант предполагает и классические направления совершенствования радиолокационной техники и технологии, второй вариант связан с «прорывными» технологиями. Возможность одновременного осмотра всех (или, по крайней мере, большого числа) угловых направлений потребует следующих перспективных разработок: цифровые процессоры формирования передающей многолучевой ДН-антенны; многоканальные цифровые приемники с быстродействующими АЦП; новые алгоритмы управления режимами работы РЛС.

Сравнивая перспективы совершенствования радиолокационной техники в обоих случаях, можно сделать вывод, что во втором случае следует ожидать более принципиальных технологических и технических новаций. Следовательно, целесообразно предполагать, что развитие радиолокационных технологий следует ожидать именно по второму пути.

Список литературы Возможность повышения пропускной способности РЛС на основе оптимизации ее энергетических характеристик

- Зарецкий В. И. Итоговый отчет по НИР «Когерентность»/В. И. Зарецкий, В. А. Жуков, Д. Д. Ступин, В. Д. Шилин . РТИ АН СССР. М., 1981.