Возможность сохранения ротации предплечья при чрескостном остеосинтезе лучевой кости (экспериментально-клиническое исследование)

Автор: Соломин Л.Н., Кулеш П.Н., Пусева М.Э.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2007 года.

Бесплатный доступ

Развитие ротационной контрактуры предплечья при чрескостном остеосинтезе повреждений лучевой кости возникает в 30-83 % случаев и обусловлено фиксацией мягких тканей к кости. В эксперименте изучали смещение кожи, фасции и мышц предплечья относительно лучевой кости при пронации 70, 25, 10 и супинации 85, 30, 10. В результате были определены рекомендуемые позиции для введения чрескостных элементов с полным и частичным сохранением ротации. При чрескостном остеосинтезе перелома проксимальной трети лучевой кости пациенту должна быть рекомендована амплитуда ротационных движений до 10/0/10; при остеосинтезе перелома средней или дистальной трети - 25/0/30. В противном случае возрастает опасность травматизации мягких тканей, возникновения инфекционных осложнений. Полученные данные апробированы при лечении девяти пациентов. На протяжении всего периода фиксации амплитуда ротационных движений соответствовала рекомендуемой. Осложнений не отмечено.

Ротация предплечья, раздельный чрескостный остеосинтез, ротационная контрактура предплечья, рекомендуемые позиции

Короткий адрес: https://sciup.org/142121013

IDR: 142121013

Текст научной статьи Возможность сохранения ротации предплечья при чрескостном остеосинтезе лучевой кости (экспериментально-клиническое исследование)

При остеосинтезе костей предплечья развитие ротационной контрактуры различной степени выраженности возникает в 30-83 % случаев [2, 10, 13, 15, 18, 27, 31, 32]. Формирование стойкой пронационно-супинационной контрактуры приводит к серьезному нарушению функции верхней конечности и в 3-8 % случаев является причиной инвалидности [8, 9, 12, 24, 25].

Решением данной проблемы является так называемый «раздельный» остеосинтез костей предплечья, при котором используют два аппарата внешней фиксации (АВФ): чрескостные элементы одного АВФ проводят только через локтевую кость, а другого – через лучевую. При изолированном повреждении лучевой кости чрескостные элементы проводят только через нее [1, 3, 4, 14, 16, 23, 35, 36].

При этом большинство авторов для проведе- ния чрескостных элементов используют позиции или сектора, в которых отсутствуют магистральные сосуды и нервы [7, 11, 12, 17, 26, 33]. Вместе с тем экспериментально установлено, что ограничение движений в смежных сегменту суставах, в т.ч. ротации во многом обусловлено фиксацией к кости мягких тканей [19, 21]. Разработан атлас проведения чрескостных элементов, в котором учитываются не только проекции магистральных сосудисто-нервных образований, но и величины смещения кожи, фасции и мышц при максимальной пронации и супинации, на основе чего определены так называемые «Рекомендуемые позиции» (РП) [20, 22, 37, 38] (. Особенности расположения РП на протяжении предплечья позволяют утверждать, что

-

■ при чрескостном остеосинтезе локтевой

кости возможность сохранения полноценной ротации не вызывает сомнений;

-

■ внешняя фиксация лучевой кости с полным сохранением функции ротации невозможна.

Таким образом, целью исследования явилось определение позиций проведения чрескостных элементов, обеспечивающих частичное сохранение функции ротации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На 35 трупах людей обоего пола со схожими антропометрическими данными, по оригинальной методике (приоритетная справка № 2005103667 от 11.02.05 г.) было определено смещение кожи, фасции и мышц относительно лучевой кости при пронации и супинации.

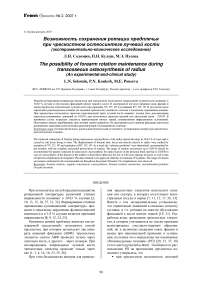

При выполнении эксперимента была использована гониометрическая система координат «Метода унифицированного обозначения чрескостного остеосинтеза» (МУОЧО) (методические рекомендации № 2002/134; , согласно которого предплечье было разделено на 8 равноудаленных уровней. Уровень I соответствует шейке лучевой кости, а уровень VIII – дистальному метаэпифизу (рис. 1, а).

На каждом уровне система координат включала 12 позиций аналогично циферблату часов. В центре системы координат находится кость. Позиция 12 соответствует передней поверхности сегмента, позиция 6 задней, позиция 3 внутренней, позиция 9 наружной (рис. 1, б).

а б

Рис. 1. Система координат метода унифицированного обозначения чрескостного остеосинтеза. Позиции на уровне V (в качестве примера) относительно локтевой кости не показаны

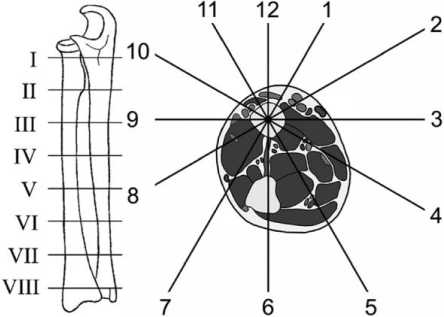

Схема устройства для определения смещения мягких тканей при ротации предплечья представлена на рисунке 2, б. В дистальный метафиз лучевой кости вводили два стержня-шурупа (1). Для исключения движений в кистевом суставе дополнительно вводили стержень во вторую пястную кость (2). К стержням фиксировали кольцевую базовую опору (3), ориентируя ее таким образом, чтобы центр опоры совпадал с центром условной продольной оси лучевой кости. К базовой опоре жестко фиксировали контрольную планку (4) с расположенными на ней направителями (5). В каждый на- правитель водили щуп (6). Количество щупов соответствовало количеству исследуемых уровней на сегменте. Все щупы располагали в плоскости, проходящей через продольную ось кости и направляли перпендикулярно этой оси.

Эксперимент выполнялся следующим образом. Предплечью придавали положение, среднее между пронацией и супинацией. К опоре крепили планку с направителями в той позиции, в которой предполагали произвести исследование смещения мягких тканей. На щупы наносили краситель и выдвигали их до упора в кожу. Полученные метки соединяли и получали линию № 1 (рис. 2, а). Затем предплечье пронировали до 70º, вновь выдвигали щупы и получали линию № 2. Обе линии переносили на миллиметровую бумагу. Таким образом, расстояние между кривыми № 1 и № 2 соответствовало величине смещения кожи относительно “нулевого” положения при пронации до 10º.

а б

Рис. 2. Схемы эксперимента (а) и монтажа устройства для определения смещения мягких тканей (б)

Аналогичным образом определяли смещение кожи при пронации 25º, 10º и супинации 85º, 30º, 10º на каждом уровне.

После удаления кожи и подкожно-жировой клетчатки аналогичным образом определяли смещение фасции. Затем удаляли фасцию и проводили серию экспериментов на мышцах, определяя величины их смещения при супинации и пронации на каждом уровне, в каждой позиции.

Для определения позиций, рекомендуемых для проведения чрескостных элементов, из общего количества позиций (96) были исключены «позиции запрета» – позиции, в проекциях которых находятся магистральные сосуды и нервы.

Остальные были традиционно определены как «позиции доступности». Из «позиций доступности» были выбраны позиции с минимальным смещением мягких тканей при движениях в локтевом и кистевом суставах [6, 22].

Позиции 5, 6 и 7 были исключены ввиду того, что чрескостные элементы, введенные в проекциях этих позиций, препятствуют ротации по причинам, не связанным со смещением мягких тканей. Стержень, введенный в позиции 5, при пронации на 5-7º входит в контакт с локтевой костью; стержень, введенный в позиции 7, по аналогичной причине препятствует супинации. Введение чрескостного элемента в позиции 6 невозможно без диафиксации локтевой кости.

Среди оставшихся позиций на основании экспериментально полученных данных были определены позиции с минимальным (до 25 мм)

смещением мягких тканей при максимальной пронации и супинации (70º и 85º соответственно). Они условно названы « РП с полным сохранением ротации ».

Кроме того позиции с минимальным (до 25 мм) смещением мягких тканей были определены при пронации 25º и супинации 30º, а также при пронации и супинации 10º. Эти позиции были названы « РП с частичным сохранением ротации ».

Крайние величины для пронации и супинации (70º и 85º) установлены в связи с имеющимися в литературе сведениями [28, 29, 30, 34] и собственными исследованиями [6]. Величина смещения мягких тканей, признанная за контрольную (25 мм), установлена исходя из проведенных ранее экспериментально-клинических исследований [5, 19].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Были получены величины смещения кожи, фасции и мышц предплечья при пронации 70º, 25º, 10º и супинации 85º, 30º, 10º на каждом уровне, в каждой из позиций. В качестве примера, в таблице 1 приведены показатели смещения мягких тканей (кожи/фасции/мышц) на всех уровнях в позиции 11.

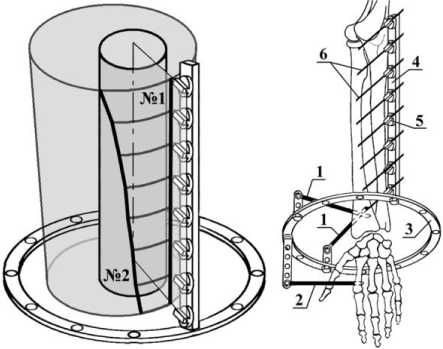

На основании полученных данных были построены графики смещения мягких тканей при пронации 70º, 25º, 10º и супинации 85º, 30º, 10º для каждого уровня. В качестве примера на рис. 3 представлены графики смещения мягких тканей при пронации 70º (а) и супинации 85º (б) на уровне III.

Таблица 1

Значения смещения мягких тканей (кожи/фасции/мышц) в мм на всех уровнях в позиции 11

|

Уровни |

При пронации |

При супинации |

||||

|

70º |

25º |

10º |

85º |

30º |

10º |

|

|

I |

86/44/61 |

62/29/48 |

32/17/27 |

56/50/46 |

30/24/19 |

13/11/8 |

|

II |

70/31/42 |

40/22/31 |

20/14/16 |

53/46/47 |

32/25/23 |

16/12/13 |

|

III |

60/27/28 |

47/19/25 |

22/10/13 |

45/34/37 |

27/18/20 |

14/9/10 |

|

IV |

46/19/36 |

24/11/21 |

10/6/7 |

35/27/28 |

18/11/13 |

8/5/1 |

|

V |

35/14/26 |

20/8/16 |

9/3/5 |

28/21/23 |

15/8/10 |

7/4/2 |

|

VI |

28/4/15 |

19/2/11 |

8/0/3 |

15/9/10 |

9/2/3 |

4/0/0 |

|

VII |

17/2/5 |

10/0/2 |

4/0/0 |

16/5/3 |

9/3/0 |

4/0/0 |

|

VIII |

13/2/1 |

11/1/0 |

6/0/0 |

8/0/0 |

6/0/0 |

2/0/0 |

а

б

Рис. 3. Графики смещения мягких тканей предплечья относительно лучевой кости при пронации 70° (а) и при супинации 85° (б) на уровне III

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате анализа экспериментально полученных данных было выяснено, что при рота- ции максимально смещается кожа: позиций, где бы величины смещения фасции или мышц были больше, не выявлено. В этом особенность смещения тканей при ротации предплечья в сравнении с результатами, полученными при исследовании смещения мягких тканей на бедре при сгибании, отведении сегмента, сгибании в коленном суставе [21].

Рекомендуемые позиции, использование которых позволит сохранить (полностью или частично) ротацию предплечья, представлены в таблице 2.

«РП с полным сохранением ротации» определено только семь: три – на уровне VII, и четыре – на уровне VIII. Таким образом, полученные данные подтверждают невозможность сохранения полной амплитуды ротации при наружной фиксации лучевой кости.

Определено 27 «РП с частичным сохранением ротации». Они расположены на уровнях с I по VII. Среди них 10 являются «РП с сохранением 10˚ пронации и супинации» (расположены на уровнях I, III, IV, V). Остальные 17 - «РП с сохранением 25˚ пронации и 30˚ супинации» (расположены на уровнях со II по VII).

Таким образом, в том случае, если все стержни-шурупы АВФ введены в проекциях «РП с полным сохранением ротации» и «РП с сохранением 25º пронации и 30º супинации», то в послеоперационном периоде пациенту может быть рекомендована ротация в объеме 25˚ пронации и 30˚ супинации. Если хотя бы один стержень–шуруп в компоновке АВФ введен в проекции «РП с сохранением 10˚ пронации и супинации», то пациенту можно рекомендовать только этот объем ротации.

Тот факт, что на уровне I отсутствуют «РП с сохранением 25º пронации и 30º супинации» определяет амплитуду ротации при ЧО повреждения лучевой кости на уровне проксимальной трети. В этом случае перелом локализуется между уровнями II и III. Следовательно, неизбежно введение одного из двух проксимальных стержней-шурупов на уровне I в позиции 8. Соответственно, рекомендуемый пациенту объем ротации составит 10˚ пронации и 10˚ супинации.

Следует отметить, что чрескостные элементы, введенные в проекциях позиций с сохранением ротации, не будут препятствовать движениям в локтевом и кистевом суставах [22]. Поэтому развитие трансфиксационных контрактур локтевого и кистевого суставов при использовании этих позиций маловероятно.

На всех уровнях предплечья отсутствуют диаметрально расположенные (например, 2 и 8, 3 и 9) РП с частичным и полным сохранением ротации. Это означает, что при чрескостном остеосинтезе лучевой кости целесообразно применение «стержневых» конструкций.

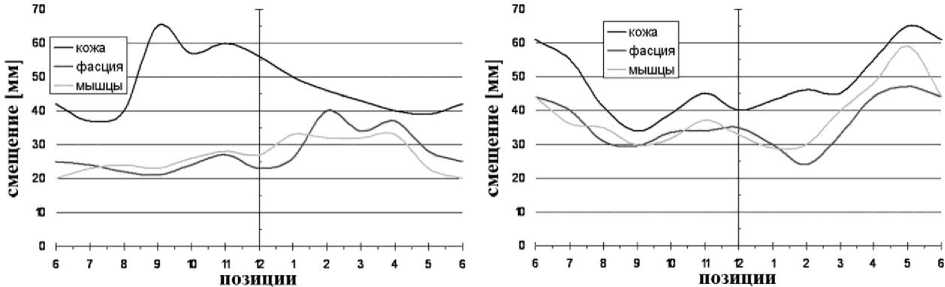

Приводим клиническое наблюдение.

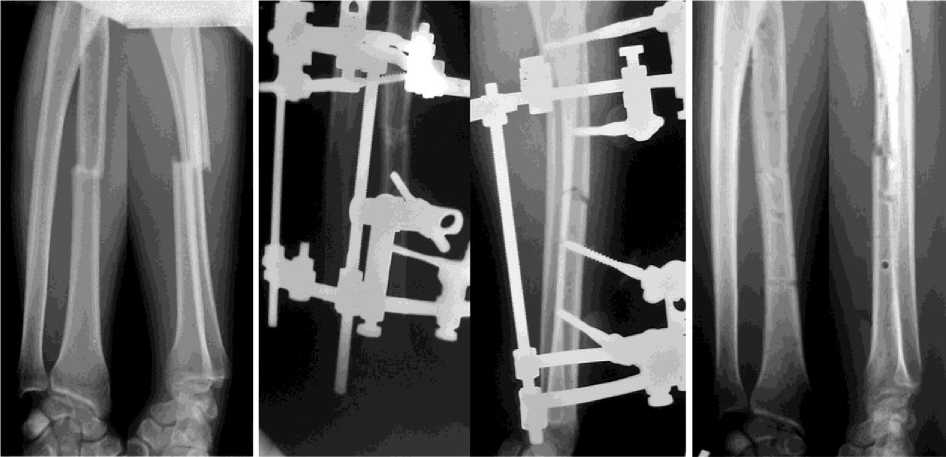

Пациентка П., 23 лет, и.б. 1597/06 г., была госпитализирована в РНИИТО им. Р.Р. Вредена по поводу закрытого перелома левой лучевой кости в средней трети со смещением отломков (рис. 4, а). Пациентке выполнили изолированный КЧО левой лучевой кости аппаратом следующей компоновки (рис. 4, б):

(II,8,90XIII,10,9() (IV,11,90) (V,12,90) s 110 s 110 .

Разработка ротационных движений начата на второй день после операции. Рекомендованный объем ротационных движений - пронация 25º и супинация 30º. Срок фиксации в АВФ 6 недель. На протяжении всего периода фиксации не было отмечено прорезывания или воспаления мягких тканей в местах выходов чрескостных элементов. Полная амплитуда ротационных движений достигнута через 3 недели после демонтажа АВФ (рис. 4, в).

Полученные в эксперименте данные были апробированы при лечении девяти пациентов с диафизарными переломами лучевой кости. Инфекционных осложнений ни у одного пациента зарегистрировано не было. На протяжении всего периода фиксации объем ротационных движений соответствовал рекомендуемому. Средние сроки фиксации в АВФ 5-7 недель. Полная амплитуда ротационных движений достигнута через 1,5-2 мес. после демонтажа АВФ.

РП

Таблица 2

с частичным и полным сохранением ротации.

|

Уровень |

РП с частичным сохранением ротации |

РП с полным сохранением ротации |

|

|

РП с сохранением 10º пронации и супинации |

РП с сохранением 25º пронации и 30º супинации |

||

|

I |

8 |

— |

— |

|

II |

— |

8 |

— |

|

III |

9, 10, 11, 12 |

1, 8 |

— |

|

IV |

8, 9, 10 |

1, 11, 12 |

— |

|

V |

8, 9 |

10, 11, 12 |

— |

|

VI |

— |

1, 8, 9, 10, 11, 12 |

— |

|

VII |

— |

10 |

1, 11, 12 |

|

VIII |

— |

— |

1, 10, 11, 12 |

а

б в

Рис. 4. Рентгенограммы и фотографии пациентки П.

ВЫВОДЫ

-

1. При внешней фиксации лучевой кости на протяжении периода фиксации возможно частичное сохранение ротации предплечья при условии использования «стержневых» аппаратов с введением чрескостных элементов в проекции позиций с минимальным смещением мягких тканей.

-

2. При чрескостном остеосинтезе перелома проксимальной трети лучевой кости рекомендуемая пациенту амплитуда «безопасных» ротационных движений составляет 10˚ пронации и 10˚ супинации; при остеосинтезе перелома средней или дистальной трети – 25˚ пронации и 30˚ супинации.