Возможности цветового дуплексного сканирования в оценке состояния глазного кровотока у пациентов с активной ретинопатией недоношенных

Автор: Трифаненкова И.Г., Терещенко А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 1 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: проанализировать возможности цветового дуплексного сканирования в оценке состояния глазного кровотока при различных стадиях и формах активной ретинопатии недоношенных (РН). Материал и методы. Дуплексное сканирование в режимах цветового допплеровского картирования (ЦДК) и импульсной допплерографии проведено у 16 детей (30 глаз) с различными стадиями активной РН на 6-10-й неделе жизни (постконцептуальный возраст 36-38 недель). Контрольную группу составили 9 недоношенных детей без признаков РН. Оценивали кровоток в глазной артерии (ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС), центральной вене сетчатки (ЦВС), медиальных и латеральных задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА). Регистрировали спектр допплеровского сдвига частот (СДСЧ) и определяли количественные показатели кровотока: максимальную систолическую скорость (Vs ), конечную диастолическую скорость (Vdiast) и индекс резистентности или периферического сопротивления (RI). Результаты. I-II стадии РН характеризуются снижением Vs в ГА. У детей с III стадией РН выявлено значительное увеличение Vsyst. Значения Vdiast в ГА на всех стадиях РН значительно снижены по сравнению с контролем. Зарегистрировано снижение показателей скорости кровотока в ЦАС у детей с РН, в большей степени при неблагоприятном типе течения патологического процесса, независимо от стадии. При IV стадии наблюдалось значительное повышение Vsyst в ГА. Анализ состояния кровотока в ЗКЦА выявил снижение показателей Vsyst на I-III стадиях РН. Обнаружено увеличение индекса резистентности во всех исследуемых сосудах. Заключение. Установлено наличие различной степени выраженности нарушений гемодинамики при РН. Цветовое дуплексное сканирование обладает значительным диагностическим потенциалом в оценке гемодинамических параметров сосудов глазного яблока и орбиты, отличается высокой воспроизводимостью и объективностью.

Глазной кровоток, ретинопатия недоношенных, цветовое дуплексное сканирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149135525

IDR: 149135525 | УДК: 617.735

Текст научной статьи Возможности цветового дуплексного сканирования в оценке состояния глазного кровотока у пациентов с активной ретинопатией недоношенных

их выживаемости. Однако именно эта категория детей представляет группу высокого риска снижения или потери зрительных функций вследствие развития ретинопатии недоношенных (РН). Это тяжелое сосудисто-пролиферативное заболевание сетчатки, приводящее к слепоте при отсутствии правильной организации скрининга, диагностики и лечения в активный период заболевания [1–4].

Высокотехнологичный диагностический мониторинг является наиболее важным звеном в организации офтальмологической помощи детям с РН, обеспечивающим своевременный и правильный выбор лечебных мероприятий. Использование в этих целях современных методов диагностики существенно улучшает ведение пациентов с РН [4].

Учитывая сосудистый характер заболевания, необходимо всестороннее изучение состояния глазного кровотока с помощью современных диагностических технологий. В отечественной литературе представлены инновационные разработки по комплексной оценке сосудистых изменений при РН с помощью флюоресцентной ангиографии (ФАГ) и оптической когерентной томографии-ангиографии (ОКТ-А) [5].

Помимо ФАГ и ОКТ-А, являющихся основными методами диагностики в лечении сосудистых заболеваний, в последние годы широко применяются ультразвуковые допплеровские исследования, включая цветовое допплеровское картирование (ЦДК) и энергетическое картирование с допплерографией [6].

Первые публикации об использовании метода ультразвуковой допплерографии в офтальмологической практике появились в 1971 г. Исследователям из Японии H. Taniguchi, H. Moriyama, изучавшим внутриглазной кровоток у пациентов с глаукомой и болезнью Такаясу, удалось впервые определить линейную скорость кровотока по глазной артерии (ГА) с помощью ультразвуковой допплерографии и плетизмографии [7]. Ультразвуковая техника, использующая эффект Допплера, позволила расширить информацию о структурных изменениях в глазнице, дополнив ее гемодинамическими показателями с оценкой количественных и качественных характеристик кровотока [8]. Впоследствии данный метод позволил неинвазивно и прижизненно исследовать глазничное кровообращение комплексно, включая самые мелкие сосуды, оценивая их положение и направление потоков крови, с возможностью регистрировать сдвиг допплеровского спектра частот в определенной точке конкретного сосуда [9, 10]. Ряд публикаций показывает высокую информативность ЦДК в изучении состояния кровотока при окклюзионных поражениях центральной артерии сетчатки (ЦАС) и центральной вены сетчатки (ЦВС), передней ишемической нейропатии (ПИН), диабетической ретинопатии, глаукоме, возрастной макулярной дегенерации (ВМД) [11].

Таким образом, комплексная объективная оценка состояния сосудов при РН будет неполной без определения показателей гемодинамики в различных сосудистых бассейнах глаза. Однако, несмотря на проводившиеся при РН допплерографические исследования [12–15], остаются неизученными закономерности и степень изменения гемодинамики с учетом стадий и форм активной РН, а также после различных методов лечения, что делает актуальным проведение дальнейших исследований.

Цель: проанализировать возможности цветового дуплексного сканирования в оценке состояния глазного кровотока при различных стадиях и формах активной РН.

Материал и методы. В период 2017–2018 гг. у 18 детей с различными стадиями активной РН выполнялось исследование кровотока в сосудах глаза и орбиты с использованием метода дуплексного сканирования (ДС) в режимах ЦДК и импульсной допплерографии (ИД) при помощи многофункционального ультразвукового диагностического прибора

Logiq GE (Healthcare, США) с использованием линейного датчика с частотой от 4 до 12 МГц.

Допплерографическое исследование проводилось под масочным наркозом в присутствии анестезиолога-реаниматолога, под мониторным контролем функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем ребенка. ЦДК использовали для визуализации кровотока в ГА, ЦАС, ЦВС, медиальных и латеральных ЗКЦА. В этих сосудах регистрировали спектр допплеровского сдвига частот (СДСЧ) и определяли количественные показатели кровотока: максимальную систолическую скорость (Vsyst), конечную диастолическую скорость (Vdiast) и индекс резистентности или периферического сопротивления (RI).

Необходимым условием для корректного измерения скоростных показателей было получение четкого спектра кровотока с участка с прямолинейным ходом сосуда, что обеспечивало возможность адекватной коррекции допплеровского угла. Для получения оптимальных значений кровотока измерение в каждом сосуде производили 3–4 раза.

Средний вес обследованных детей на момент рождения составил 1380±240 г, срок гестации 28,6±1,4 недели. Исследование проводилось на 6–10-й неделе жизни (постконцептуальный возраст (ПКВ) 36–38 недель). Предварительно выполнялась цифровая фоторегистрация глазного дна с цифровой морфометрией сосудов сетчатки на ретинальной педиатрической цифровой видеосистеме RetCam-3 (Clarity, США). Интерпретацию данных диагностического исследования по стадиям заболевания проводили в соответствии с разработанной клинико-морфометрической классификацией активных стадий РН [16].

Контрольную группу образовали 9 недоношенных детей без признаков РН, срок их гестации составил 31,6±2,5 недели, средний вес на момент рождения 1530±280 г, ПКВ на момент обследования 35–38 недель.

Результаты. При проведении цифровой фоторегистрации глазного дна с цифровой морфометрией сосудов активная РН I стадии диагностирована у 5 младенцев (2 случая с благоприятным типом течения, 3 с неблагоприятным), РН II стадии зафиксирована у 4 младенцев (2 случая с благоприятным типом течения, 2 с неблагоприятным), РН III стадии имелась у 7 младенцев (2 случая с благоприятным типом течения, 5 с неблагоприятным), РН IV стадии определена в 2 случаях.

Учитывая недоношенность, малый вес и малый возраст обследуемых пациентов, а также необходимость использования масочного наркоза, в некоторых случаях мы испытывали трудности в получении четкой визуализации цветовых потоков, определяющих кровоток в исследуемых сосудах, особенно мелкого калибра. Чаще всего это было связано со спорадическими дыхательными движениями и множественными артефактами, вызванными ими. У двух детей мы наблюдали асимметрию гемодинамических показателей на обоих глазах при сходной клинической картине глазного дна. У трех младенцев нарушение прямолинейности хода ГА привело к трудностям получения четкого спектра кровотока. В итоге в анализ были включены результаты исследования 16 детей на 30 глазах.

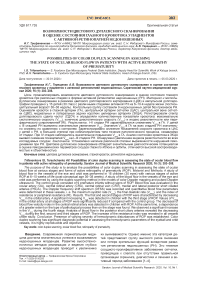

В результате проведенных исследований выявлено изменение кровотока в ГА при различной степени выраженности клинических проявлений РН (рис. 1).

Так, I и II стадии РН характеризовались снижением V syst (до 28,7 и 34,7см/сек соответственно)

Рис. 1. Эхограмма глаза и орбиты в режимах цветового допплеровского картирования и импульсной допплерографии у пациента со II стадией активной РН: допплеровский спектр кровотока в глазной артерии

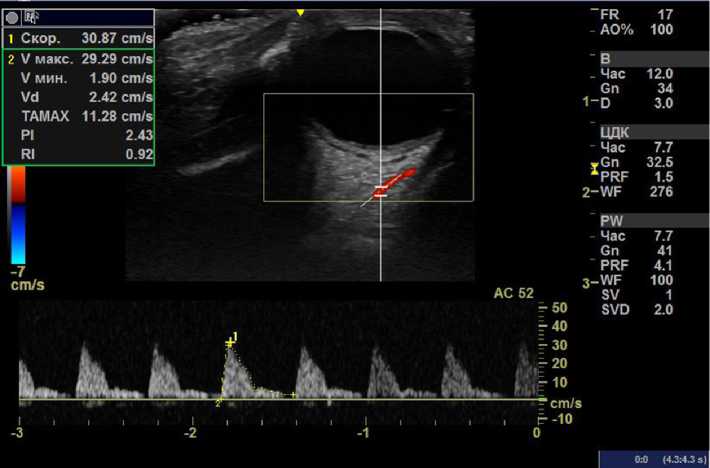

Рис. 2. Эхограмма глаза и орбиты в режимах цветового допплеровского картирования и импульсной допплерографии у пациента с I стадией активной РН: допплеровский спектр кровотока в центральной артерии сетчатки и центральной вене сетчатки

по сравнению с контрольной группой (38,0см/сек). У детей с III стадией РН выявлено значительное увеличение V syst (43,2см/сек) по сравнению с I и II стадиями, а также увеличение по сравнению с контрольной группой. Различий при благоприятном и неблагоприятном типах течения РН не выявлено. На IV стадии, напротив, наблюдалось резкое снижение показателей V syst до 24,9см/сек. Значения V diast в ГА на I и II стадиях РН (4,0 и 3,96см/сек соответственно) были ниже, чем в контроле (4,2 см/сек), наибольшее снижение наблюдалось у детей с III и IV стадиями (3,08 и 2,81 см/сек соответственно).

Показатели скорости кровотока в ЦАС у недоношенных детей с различными стадиями активной РН также отличались от значений в группе контроля (рис. 2).

У детей с благоприятным типом течения I, II и III стадий РН наблюдалось некоторое снижение Vsyst по сравнению с контрольными значениями: 7,4, 8,1, 8,7 см/сек и 8,8см/сек соответственно. У детей с неблагоприятным типом течения I, II и III стадий РН снижение Vsyst имело более выраженный характер: 4,6, 5,0, 5,6см/сек.

В среднем на I–III стадиях РН у детей с неблагоприятным типом течения заболевания Vsyst составляла 5,8см/сек, а с благоприятным типом течения 8,7см/сек, т. е. приближалось к показателям в группе контроля.

В то же время при далеко зашедшем заболевании (IV стадия РН) мы наблюдали повышение V syst до 10,65см/сек, что превышало значения V syst как на I–III стадиях заболевания, так и в группе кон-

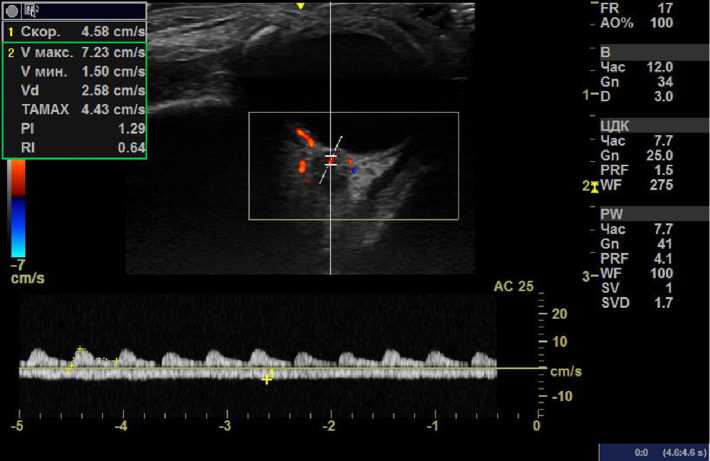

Рис. 3. Эхограмма глаза и орбиты в режимах цветового допплеровского картирования и импульсной допплерографии у пациента с IV стадией активной РН: допплеровский спектр кровотока в задних коротких цилиарных артериях

троля. Показатели конечной диастолической скорости кровотока (Vdiast) в ЦАС у всех обследованных детей так же, как и в ГА, были ниже, чем в контрольной группе, при этом в случаях неблагоприятного течения заболевания отмечено снижение в 2,5 раза (1,4 против 3,5см/сек в контроле).

Анализ состояния кровотока в ЗКЦА обнаружил снижение показателей V syst на I стадии РН (4,8см/сек) и близкие к контрольным значениям (7,5см/сек) показатели V syst на 11-111 стадиях заболевания (7,2 и 7,3см/сек соответственно), причем как при благоприятном, так и при неблагоприятном типе течения (рис. 3).

Значения V syst на IV стадии РН (9,5см/сек) были значительно выше, чем в группе контроля. При исследовании Vdiast в ЗКЦА выявлялась аналогичная картина: снижение скорости кровотока на I, II, III стадиях заболевания (1,2, 1,9, 2,3см/сек соответственно) и выраженное увеличение на далеко зашедшей IV стадии стадии РН (3,8см/сек) по сравнению с контрольной группой (2,4см/сек).

При анализе RI установлено, что у всех исследованных нами детей с РН он повышен, причем его увеличение (кроме ЦАС) выявлено и в контрольной группе (у недоношенных без РН 0,86, 0,53, 0,69 в ГА, ЦАС, ЗКЦА соответственно). У пациентов с I стадией РН RI в ГА составил 0,86, в ЦАС 0,69, в ЗКЦА 0,73, у пациентов со II стадией 0,88, 0,75, 0,60 соответственно, с III стадией 0,93, 0,70, 0,67 соответственно, с IV стадией 0,87, 0,70, 0,69 соответственно.

Обсуждение. В настоящее время ультразвуковые методы исследования нашли широкое применение в диагностике и оценке эффективности лечения сосудистой патологии органа зрения. К современным методам относят цветовое допплеровское картирование (ЦДК) и энергетическое картирование c допплерографией.

ЦДК дает возможность при помощи цветового модуля увидеть кровоток в сосудах малого диаметра при наложении цвета на их двухмерное изображение, четко определяет геометрическую и пространственную ориентацию потоков в проекции сосудов, помогает дифференцировать артерии и вены по характеру окрашивания подвижного кровотока [17].

Появилось множество исследований, отражающих изменения гемодинамики при патологии сосудистой системы глаза и орбиты, а также при различных системных заболеваниях (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и т. д.) [18–20]. Однако закономерности и степень изменения гемодинамики при РН остаются малоизученными.

Данное исследование посвящено изучению возможностей цветового дуплексного сканирования в оценке состояния глазного кровотока при различных стадиях и формах активной РН.

На первом этапе выполняли сканирование в В-режиме глазного яблока и ретробульбарного пространства. Визуализировали основные анатомические структуры глаза, затем проводили качественное исследование потоков сосудов заднего полюса глаза с одновременным наложением ЦДК на сканирование в В-режиме. Во всех случаях нам удавалось проследить анатомический ход ГА, ЦАС, ЗКЦА и оценить интенсивность их цветовой карты.

Анализ результатов исследования состояния кровотока у детей с РН показал существенное его нарушение. Так, I–II стадии РН характеризовались снижением Vsyst в ГА. Напротив, у детей с III стадией РН выявлено значительное увеличение Vsyst, что, вероятно, было связано с необходимостью обильного кровоснабжения васкуляризированного пролиферативного вала. Значения Vdiast в ГА на всех стадиях РН были значительно снижены по сравнению с контролем.

Установлено снижение показателей скорости кровотока в ЦАС у детей с РН, при этом данная тенденция к снижению в большей степени связана с типом течения патологического процесса, нежели со стадией. Так, неблагоприятный тип течения РН на I–III стадиях характеризовался значительным уменьшением и Vsyst, и Vdiast в ЦАС, что свидетельствует о резком нарушении перфузии сетчатки у данных пациентов и подтверждает данные проведенных нами ранее исследований по изучению состояния ретинальных сосудов у пациентов с активной РН, в ходе которых определены ключевые прогностические критерии неблагоприятного течения заболевания, к которым от- носятся повышенная извитость и увеличение диаметра сосудов сетчатки. В то же время при IV стадии мы наблюдали значительное повышение Vsyst, что, по нашему мнению, связано с преобладанием фиброзного компонента над сосудистым в пролиферативной ткани, ее констрикцией и формированием тракционной отслойки сетчатки, сопровождающейся выпрямлением (магистрализацией) и сужением сосудов.

Анализ состояния кровотока в ЗКЦА выявил снижение показателей Vsyst на I–III стадиях РН, которое свидетельствует об ухудшении хориоидальной перфузии и замедлении кровотока в ЗКЦА, что, в свою очередь, приводит к нарушению кровоснабжения наружных бессосудистых слоев сетчатки и зрительного нерва.

Для получения информации о состоянии периферического сосудистого сопротивления мы определяли индекс резистентности RI. Выявленное его увеличение во всех исследуемых сосудах говорит о возрастании сопротивления току крови при РН в дистальном сосудистом русле (вазоконстрикция, ангиоспазм), что соответствует клиническим проявлениям данного заболевания, подтверждает наблюдаемую при РН ишемию и гипоксию сетчатки и морфологическую незрелость сосудистого русла недоношенных детей [12, 13].

Существенным ограничением данной работы является небольшое количество обследованных пациентов с различными стадиями и типами течения активной РН, которым было проведено ЦДК. Это делает необходимым проведение дальнейших исследований на большем клиническом материале для определения достоверных гемодинамических показателей, которые могут послужить прогностическими маркерами благоприятного и неблагоприятного характера течения заболевания и способствовать выбору оптимальной тактики лечения пациентов с активной РН.

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии различной степени выраженности нарушений гемодинамики при РН, что позволяет расширить наше представление об изучаемом заболевании.

Цветовое дуплексное сканирование обладает значительным диагностическим потенциалом в оценке гемодинамических параметров сосудов глазного яблока и орбиты, а кроме того, отличается высокой воспроизводимостью и объективностью.

Этот метод позволяет получить достоверную информацию о линейной скорости кровотока и состоянии периферического сопротивления в разных участках сосудистой системы глаза при РН.

Исследование гемодинамики в сосудах глаза необходимо для фундаментального подхода к изучению изменений регионарного кровотока у пациентов с РН, что может оказать влияние как на существующие сегодня знания о самом заболевании, так и на подходы к лечению и профилактике прогрессирования патологического процесса.

Список литературы Возможности цветового дуплексного сканирования в оценке состояния глазного кровотока у пациентов с активной ретинопатией недоношенных

- Sidorenko EI. Ophthalmopathy (retinopathy) of prematurity is a problem for whole life. Tavrichesky medico-biological bulletin 2015; 18 (1): 117-9. Russian (Сидоренко Е. И. Офтальмопатия (ретинопатия) недоношенных — проблема на всю жизнь. Таврический медико-биологический вестник 2015; 18 (1): 117-9).

- Dogra MR, Katoch D, Dogra M. An Update on Retinopathy of Prematurity (ROP). Indian J Pediatr 2017; 84 (12): 930-6. DOI: 10.1007/s12098-017-2404-3.

- Hartnett ME. Advances in understanding and management of retinopathy of prematurity. Surv Ophthalmol 2017; 62 (3): 257-76. DOI: 10.1016/j. survophthal. 2016.12.004.

- Tereshchenko AV, Chukhrayov AM. Modern aspects of the diagnosis, treatment and organization of high-tech ophthalmological care for children with active stages of retinopathy of prematurity. Moscow: Ophthalmology, 2016; 234 p. Russian (Терещенко А. В., Чухраёв А. М. Современные аспекты диагностики, лечения и организации высокотехнологичной офтальмологической помощи детям с активными стадиями ретинопатии недоношенных. М.: Офтальмология, 2016; 234 с.).

- Trifanenkova IG, Tereshchenko AV. Fluorescence angiography in determining the characteristics of the course of active retinopathy of prematurity. Ophthalmology 2018; 15 (2S): 24-30. Russian (Трифаненкова И. Г., Терещенко А. В. Флюоресцентная ангиография в определении особенностей течения активной ретинопатии недоношенных. Офтальмология 2018; 15 (2S): 24-30).

- Kiseleva TN. Color Doppler mapping in ophthalmology. Vestnik oftalmologii 2001; 6: 50-2. Russian (Киселева Т. Н. Цветовое доплеровское картирование в офтальмологии. Вестник офтальмологии 2001; 6: 50-2).

- Taniguchi H, Moriyama H. Studies on the ocular circulation with an ultrasonic Doppler technique: Flow pulse in the ophthalmic artery in the aortitis syndrome. Nippon Ganka Gakkai Zasshi 1971; 75 (8): 1831-6.

- Mikhaylova GD. Doppler ultrasound and duplex scanning in the diagnosis and treatment of eye diseases. In: Ultrasound Doppler diagnosis of vascular diseases. Moscow: Vidar, 1998; p. 261-82. Russian (Михайлова Г. Д. Ультразвуковая допплеро-графия и дуплексное сканирование в диагностике и лечении глазных заболеваний. В кн.: Ультразвуковая допплеровская диагностика сосудистых заболеваний. М.: Видар, 1998; с. 261-82).

- Lieb WE, Cohen SM, Merton D, et al. Color Doppler imaging of the eye and orbit. Arch Ophthalmic 1991; 109 (4): 527-31.

- Tranquart F, Berges O, Koskas P, et al. Color Doppler imaging of orbital vessels. J Clin Ultrasound 2003; 31 (5): 25873.

- Kiseleva TN, Zajcev MS, Ramazanova KA, Lugovkina KV. Possibilities of color duplex scanning in the diagnosis of vascular pathology of the eye. Russian Ophthalmological Journal 2018; 11 (3): 84-94. Russian (Киселева Т. Н., Зайцев М. С., Рамазанова К. А., Луговкина К. В. Возможности цветового дуплексного сканирования в диагностике сосудистой патологии глаза. Российский офтальмологический журнал 2018; 11 (3): 84-94). DOI: 10.21516/2072-0076-2018-11-3-84-94.

- Nikolaeva GV. Hemodynamics in the ocular artery in premature infants in the neonatal period. Russian Children's Ophthalmology 2012; 3: 13-8. Russian (Николаева Г. В. Гемодинамика в глазной артерии у недоношенных детей в неона-тальном периоде. Российская детская офтальмология 2012; 3: 13-8).

- Nikolaeva GV, Sidorenko EI. The role of changes in blood flow in the ophthalmic artery in the pathogenesis of retinopathy of prematurity. Russian Children's Ophthalmology 2015; 4: 20-5. Russian (Николаева Г. В., Сидоренко Е. И. Роль изменения кровотока в глазной артерии в патогенезе ретинопатии недоношенных. Российская детская офтальмология 2015; 4: 20-5).

- Harris A, Garzozi H, Harris-Izhak M, et al. Color Doppler imaging of central retinal artery in retinopathy of prematurity. Harefuah 2000; 138 (10): 812-5.

- Neely D, Harris A, Hynes E, et al. Longitudinal assessment of plus disease in retinopathy of prematurity using color Doppler imaging. J AAPOS 2009; 13 (5): 509-11.

- Tereshchenko AV, Belyj YuA, Trifanenkova IG, Tereshchenkova MS. Working classification of the early stages of retinopathy of prematurity. Ophthalmosurgery 2008; 1: 32-4. Russian (Терещенко А. В., Белый Ю. А., Трифаненкова И. Г., Терещенкова М. С. Рабочая классификация ранних стадий ретинопатии недоношенных. Офтальмохирургия 2008; 1: 32-4).

- Dennis KJ, Dixon RD, Winsberg F, et al. Variability in measurement of central retinal artery velocity using color Doppler imaging. J Ultrasound Med 1995; 14 (6) 463-6.

- Yarmuhamedova SKh, Nazarov FYu. Assessment of structural and functional disorders of the heart in patients with arterial hypertension according to Doppler echocardiography. National Association of Scientists 2016; 1 (17): 16-7. Russian (Ярмухамедова С. Х., Назаров Ф. Ю. Оценка структурно-функциональных нарушений сердца у больных артериальной гипертензией по данным допплер-эхокардиографии. Национальная Ассоциация Ученых 2016; 1 (17): 16-7).

- Muhametzyanova NA, Valeeva Mr. Possibilities of dopplerography in the diagnosis of early disorders of myocardial diastolic function. Bulletin of Modern Clinical Medicine 2015; 8 (6): 70-5. Russian (Мухаметзянова Н. А., Валеева М. Р. Возможности допплерографии в диагностике ранних нарушений диастолической функции миокарда. Вестник современной клинической медицины 2015; 8 (6): 70-5).

- Lebed EI, Kryuchkova ON, Sadovoy VI, Derbin SA, Serzhantov MA. Tissue dopplerography in the diagnosis of coronary heart disease. Crimean Therapeutic Journal 2008; 2 (11): 40-1. Russian (Лебедь Е. И., Крючкова О. Н., Садовой В. И., Дербин С. А., Сержантов М. А. Тканевая допплеро-графия в диагностике ишемической болезни сердца. Крымский терапевтический журнал 2008; 2 (11): 40-1).