Возможности диагностики болезни Крона в стадии обострения с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии сыворотки крови

Автор: Миронов Николай Николаевич, Насонов Сергей Викторович, Алексеева Ольга Поликарповна, Криштопенко Сергей Владимирович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 2 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Обследованы 15 больных с эндоскопически и морфологически верифицированным диагнозом болезни Крона и 14 здоровых лиц в возрасте от 23 до 54 лет. Индекс активности болезни Крона составил от 235 до 310 ед. Изучена возможность использования высокоэффективной жидкостной хроматографии сыворотки крови для диагностики болезни. Высушенный экстракт сыворотки крови подвергался исследованию на хроматографе «Милихром А-02» (ЗАО «Эконова», Новосибирск). Обработка хроматограмм производилась при помощи многоуровневого кластерного анализа с формированием трехмерного образа патологического состояния, достоверно отличающегося от образа здорового человека. Диагностическая чувствительность и точность метода достигали 100%.

Болезнь крона, диагностика, жидкостная хроматография

Короткий адрес: https://sciup.org/14916760

IDR: 14916760

Текст научной статьи Возможности диагностики болезни Крона в стадии обострения с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии сыворотки крови

А^т^альность.

Болезнь Крона – это хроничес^ое заболевание пищеварительно^о тра^та с се^ментарным трансм^-ральным ^ран^лематозным воспалением.

Распространенность болезни Крона в разных странах ^олеблется от 20 до 150 сл^чаев на 100 000 населения. Еже^одное появление новых сл^чаев болезни среди населения США и Западной Европы составляет 2–8 на 100 000 жителей. В Мос^овс^ой области в 1997 ^. они составляли: распространенность – 3,5 на 100 000 населения, заболеваемость – 0,3 на 100000 населения [1,2,13,14].

Несмотря на то, что этиоло^ия болезни Крона до сих пор остается неясной, пато^енез болезни из^чен достаточно основательно, и принято считать, что раз- витие болезни Крона зависит от взаимодействия трех инициир^емых фа^торов: восприимчивости ор^аниз-ма, состояния ^ишечной ми^рофлоры и состояния местно^о имм^нитета.

Диа^ности^а болезни Крона основывается на данных ^линичес^о^о обследования больных, рез^льта-тах лабораторных и инстр^ментальных методов. Основными инстр^ментальными методами являются рент^еноло^ичес^ий (ирри^ос^опия и из^чение пассажа бария по тон^ой ^иш^е), эндос^опичес^ий (^о-лонос^опия и эзофа^о^астрод^оденос^опия) и ^исто-ло^ичес^ое исследование. Для ^становления ^лини-чес^о^о диа^ноза достаточно положительно^о рез^ль-тата одно^о из трех ^^азанных методов. Использова- ние ^апс^льной эндос^опии еще нельзя отнести ^ надежному методу диагностики болезни Крона [8].

До настояще^о времени болезнь Крона все еще остается трудно диагностируемым заболеванием. Трудности диагностики связаны с возможной локализацией процесса в любом отделе желудочно-кишечного тракта, системными проявлениями болезни и неспецифическими клиническими симптомами. Это вызывает необходимость дальнейшей разработ^и новых способов диагностики данного заболевания. В 40 - 50% случаев болезнь Крона диагностируется во время оперативно^о вмешательства по повод^ рецидивирующих болей в животе или частичной кишечной непроходимости.

В ^ачестве одно^о из возможных направлений в лабораторной диа^ности^е болезни Крона нами были изучены особенности показателей высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) сыворотки крови у больных в фазе обострения.

ВЭЖХ является современным высокоточным аналитическим методом, позволяющим проводить разделение и анализ компонентов в сложных биологических смесях. Она уже с успехом применяется для диагностики некоторых заболеваний [9, 11].

В качестве объекта исследования нами была выбрана сыворотка крови, как наиболее доступный материал, несущий в себе максимально возможную информационную нагрузку о состоянии систем и органов человека [3].

Цель исследования. Изучить возможность использования высокоэффективной жидкостной хроматографии для диагностики болезни Крона, определить ч^вствительность и диа^ностичес^^ю точность метода.

Материалы и методы исследования.

В проведенном исследовании участвовали 29 пациентов. Все пациенты были разделены на 2 группы. В контрольную группу вошли 14 практически здоровых людей-добровольцев в возрасте от 23 до 54 лет.

Исследуемую группу составили 15 больных (11 мужчин и 4 женщины в возрасте от 21 до 56 лет) с болезнью Крона с верифицированным диа^нозом в стадии обострения, который оценивался по стандартному международному индексу (CDAI) активности болезни Крона [12]. Величина данного индекса составляла у больных от 235 до 310 единиц (среднее значение 268.1), что соответствует средней степени активности болезни. Диагноз болезни Крона у всех пациентов был подтвержден при помощи рентгенологического и/или эндоскопического и морфологического методов.

В исследование не включали больных с сопутствующей патологией в стадии декомпенсации или обострения. Сопутствующие заболевания у включенных в исследование больных были: хронический гастрит - у 5 лиц, хронический холецистит - у 3 больных, хронический панкреатит - у 1 больного, артериальная контролируемая гипертензия - у 3 лиц.

Забор ^рови проводили ^ пациентов натоща^ из вены в количестве 5-10 мл. Полученную сыворотку (не менее 2 мл) высушивали при 25°С до состояния сухой корочки и перемалывали до состояния гомогенного порошка. Далее брали навеску порошкообразной сыворотки в количестве 40 мг и проводили экстракцию 85%-ным метанолом - 200 мкл в течение 45 минут. После осаждения крупно- и среднемо-ле^^лярных бел^ов проводили центриф^^ирование смеси при ускорении 12000 об/мин с последующим отбором надосадочной жидкости. Полученный таким образом экстракт сыворотки крови подвергали хроматографическому исследованию.

При анализе использовали стандартн^ю методи^^ исследования на хроматографе «Милихром А-02» (ЗАО «Эконова», Новосибирск). Современные жидкостные хроматографы на микроколонках типа «Милихром А-02» представляют собой аналитический комплекс функционально объединенных устройств, обеспечивающих разделение жидких смесей, детектирование, идентификацию и количественный учет компонентов смеси. Контрольная программа встро-енно^о в спе^трофотометр ^омпьютера не доп^с^ает неправильных и несовместимых параметров, обеспечивая автоматический набор пробы, спектрофотометрическое детектирование, объективность и высокую точность анализов. Статистическая обработка массива хроматограмм выполнялась на основе многоуровневого кластерного анализа с формированием трехмерно^о образа нормы или патоло^ичес^о^о состояния при помощи специальной ^омпьютерной программы [10].

Рез^льтаты и обс^ждение

В исследование были в^лючены больные толь^о со средней степенью активности болезни Крона с CDAI от 235 до 310 единиц с целью формирования однородной группы для последующего спектрометрического анализа.

Основным ^линичес^им проявлением обострения болезни Крона ^ всех пациентов была боль в животе незначительная или умеренно выраженная в околопупочной или правой подвздошной области, не требующая приема анальгетических препаратов. Кроме того, у большинства больных (11 из 15) отмечали учащение стула до 4 - 6 и более раз в сутки без примеси крови. Субфебрильная температура присутствовала у 8 больных. Кожные изменения в виде узловатой эритемы проявились у 2 лиц, васкулита - у 2 лиц. Артралгия зафиксирована у 4 больных.

По результатам рентгенологического исследования кишечника и/или фиброколоноскопии, лапароскопии (у 2 больных) локализация процесса только в тонкой кишке (терминальный илеит) была у 6 больных, в тонкой и толстой кишке (илеит, сигмоидит, проктит) - у 6 больных, только в толстой кишке (сигмоидит) - у 2 больных, и только в прямой кишке - у 1 больного. У 3 больных в анамнезе была резекция участка кишечника по поводу болезни Крона 1-2 года назад.

После выполнения анализа сыворот^и ^рови ^ пациентов методом ВЭЖХ и статистичес^о^о анализа результатов полученных газохроматограмм при помощи кластерного анализа установлены диагностические показатели и критерии диагностики для пациентов с болезнью Крона, приведенные в табл. 1.

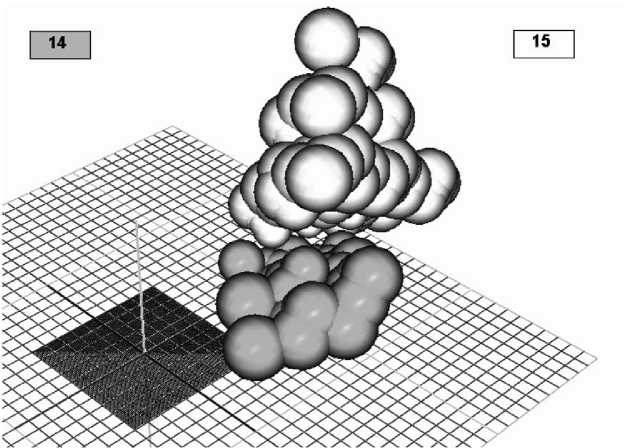

Результаты, приведенные в таблице 1, показывают пра^тичес^и полное раз^раничение по^азателей ВЭЖГ ^ здоровых людей и пациентов с болезнью Крона, что демонстрируется на рисунке 1.

Проводя обсуждение результатов исследования, необходимо подчеркнуть, что сыворотка крови, несмотря на то что является очень сложной по своему составу, подчинена единым физико-химическим принципам строения и функционирования биологических жидкостей. При дегидратации молекулы и молекулярные ком-пле^сы претерпевают пространственные перемещения и ло^ализ^ются в стро^о определенном месте в форме фиксированной волны по ВЭЖХ. При этом каждая волна соответствует градиенту концентрации определенной группы ассоциированных молекул, близких по своей физико-химической структуре. В сыворотке крови подавляющее большинство моле^^л находится в виде надмолекулярных комплексов. Организационная аутоволновая структура дегидрированной сыворотки отражает спектр этих комплексов на хроматограмме. Фазовый переход биологической жидкости из неупорядоченного жидкого состояния в твердое путем высушивания организует определенный стохастический порядок, который становится наблюдаемым даже на макроскопическом уровне [4]. Волновые ритмы различного характера и качества являются одной из форм самоорганизации живой материи и ее взаимосвязи как с внутренней, так и с внешней средой [5, 6].

При любом заболевании наблюдаются изменения в биосинтезе белков, нуклеиновых кислот, полипептидов и других соединений, которые поступают в кровь, и могут быть обнаружены [7]. Почти все заре-^истрированные на хромато^рамме пи^и являются олигопептидами, пептидами или низкомолекулярными белками. На этом основании существует вполне реальная возможность использования метода ВЭЖХ для лабораторной диагностики многих заболеваний, и в частности, болезни Крона.

Таким образом, в результате выполненных исследований показана возможность использования метода высо^оэффе^тивной жид^остной хромато^рафии для диагностики болезни Крона. Диалектически сам метод высокоэффективной жидкостной хроматографии уникально сочетает элементы анализа, определяемые хромато^рафичес^им разложением та^о^о биологического субстрата организма, как сыворотка крови на микроструктуры, и элементы синтеза, осуществляемые посредством многоуровневого кластерного анализа с формированием стабильного положения конечного образа в трехмерном пространстве.

Выводы

-

1. Технология построения и анализа жидкостнохроматографических спектральных образов сыворот-^и ^рови может быть использована для диа^ности^и болезни Крона в активной фазе. Диагностическая чувствительность и точность составили 100%.

-

2. Установлены новые закономерности в изменении спектральных свойств сыворотки крови при болезни Крона по сравнению со здоровыми пациентами. Создана динамичная база данных жидкостно-хроматографических образов сыворотки крови у пациентов с болезнью Крона, которая может быть использована в ^линичес^ой пра^ти^е для решения задач диагностики и дифференциальной диагностики.

Таблица 1

Рез^льтаты статистичес^о^о анализа диа^ности^и межд^ ^р^ппой пациентов с болезнью Крона и здоровыми людьми при помощи ВЭЖХ

|

Показатели |

Контроль |

Болезнь Крона |

|

Количество пациентов |

14 |

15 |

|

Истинная диагностика |

14 |

15 |

|

Гиподиагностика |

0 |

0 |

|

Чувствительность диагностики (%) |

100 |

100 |

|

Диагностическая точность (%) |

100 |

|

|

Критерий хи-квадрат |

34,5166 |

|

|

Уровень вероятности (%) |

99,78 |

|

Рис. 1. ВЭЖХ-спектрометрические образы здоровых людей (темная окраска) и пациентов с болезнью Крона (светлая окраска).

Список литературы Возможности диагностики болезни Крона в стадии обострения с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии сыворотки крови

- Белоусова, Е.А. Эпидемиология воспалительных заболеваний кишечника в России/Е.А. Белоусова. -Материалы Фальк симпозиума. -№ 154. -2006. -С. 38-39.

- Белоусова, Е.А. Язвенный колит и болезнь Крона/Е.А. Белоусова. -Тверь: Триада, 2002.

- Шатохина, С.Н. Диагностическое значение профильной дегидратации сыворотки крови: структурная форма информации/С.Н. Шатохина, В.Н. Шабалин//Журнал для врачей « Лаборатория ». -1999. -№ 4.

- Шабалин, В.Н. Аутогенные ритмы и самоорганизация биожидкостей//Бюллетень экспериментальной биологии и медицины/В.Н. Шабалин, С.Н. Шатохина. -1996. -№10. -С. 364-371.

- Гласе, Л.//От часов к хаосу. Ритмы жизни/Л. Гласе, М. Мэки. -М.: Мир, 1991. -240 с.

- Гленсдорф, Т.Т. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций/Т.Т. Гленсдорф, И. Пригожин. -М.: Мир, 1973.

- Горизонтов, П.Д. Гомеостаз/П.Д. Горизонтов. -М.: Медицина, 1981. -575 с.

- Старков, Ю.Г. Возможности капсульной эндоскопии: информативность, неудачи, недостатки/Ю.Г. Старков, Л.В. Домарев//Эндоскопическая хирургия. -2004. -№ 5. -С. 8-12.

- Насонов, С.Н. Особенность высокоэффективной жидкостной хроматографии анализа гликлазида в плазме крови/С.Н. Насонов, А.Ю. Диш, В.А. Хазанов//Актуальные проблемы экспериментальной и клинической фармакологии. -Томск: Изд-во Том. ун-та, -2001. -С. 61-63.

- Свидетельство об официальной регистрации программы для для ЭВМ № 2007 61 453. Программа для обработки спектров и создания экспертных диагностических систем DataStat/С.В. Насонов и соавт., 2007.

- Гурто, Р.В. Взаимосвязь фармакокинетики лоратадина и гликлазида с состоянием системы энергопродукции: Автореф. дис. … канд. мед. наук/Р.В. Гурто. -Томск, 2005. -22 с.

- Development of Crohn's disease activity index. National Cooperative Crohn's disease Study/W.R. Best, J.M. Becktel, J. W. Singleton et al.//Gastroenterology. -1976. -V. 70. -P. 439-444.

- Loftus, E.V.Jr. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: Incidence prevalence, and environmental influences/E.V.Jr. Loftus//Gastroenterol. -2004. -V. 126, № 6. -P. 1504-1517.

- Marshall, J.K. Environment and Epidemiology of Inflammatory Bowel Disease. In: Satsangi J, Sutherland LR, editors/J.K. Marshall, R.J. Hilsden//Inflammatory Bowel Disease. Elsevier Ltd, 2003.