Возможности диффузионно-взвешенной МРТ в дифференциальной диагностике степени злокачественности менингиом головного мозга

Автор: Бывальцев Вадим Анатольевич, Степанов Иван Андреевич, Кичигин Александр Иванович, Антипина Светлана Львовна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Методика диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии (ДВ МРТ) позволяет получить информацию о микроструктурном состоянии различных тканей и органов. Также диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ), получаемые с помощью ДВ МРТ, применяются с целью дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей. Цель исследования - сопоставить полученные значения ИКД менингиом с клеточной плотностью и индексом пролиферативной активности опухоли Ki67. Материал и методы. В исследование включены магнитно-резонансные томограммы с ДВИ, выполненные 37 пациентам по поводу менингиом головного мозга. Измеряемый коэффициент диффузии (ИКД) вычислялся на ДВИ с наибольшим диаметром менингиомы, в область интереса не были включены кистозные и некротические зоны опухоли. При морфологическом исследовании менингиом оценивалась степень злокачественности по классификации ВОЗ, значение индекса пролиферативной активности Ki67 и клеточная плотность в опухолевой ткани. Результаты. В большинстве случаев выявлялись типические (MI) и атипические (MII) менингиомы - у 37,8 и 56,7 % пациентов соответственно. Анапластические (MIII) менингиомы верифицированы у 5,5 % пациентов. Среднее значение ИКД для менингиом MI составило 1375,5 ± 197,5 мм2/сек. ИКД для менингиом MII и MIII cоставили 1113,1 ± 180 мм2/сек и 689 ± 31,1 мм2/сек соответственно. Значимые различия между средними значениями ИКД получены при сравнении менингиом МI и MIII (р=0,008) и менингиом MII и MIII (р=0,012). Достоверных различий между клеточной плотностью менингиом выявлено не было (для MI/MII, MII/MIII и MI/MIII - p=0,834, p=0,684, p=0,766 соответственно). Значимые различия между значениями индекса Ki67 обнаружены при сравнении групп менингиом MI и MIII (р=0,002), а также MII и MIII (р=0,007). Между ИКД и значениями индекса пролиферативной активности Ki67 отмечена выраженная корреляционная зависимость (r = -0,699, p=0,001). Заключение. Методика ДВ МРТ с подсчетом ИКД может быть использована в качестве дополнительного неинвазивного метода дифференциальной диагностики степени злокачественности менингиом головного мозга

Менингиомы, диффузионно-взвешенная мрт, измеряемый коэффициент диффузии, диффузионно-взвешенное изображение, клеточная плотность

Короткий адрес: https://sciup.org/140254116

IDR: 140254116 | УДК: 616.831-006.328-073.756.8 | DOI: 10.21294/1814-4861-2017-16-3-19-26

Текст научной статьи Возможности диффузионно-взвешенной МРТ в дифференциальной диагностике степени злокачественности менингиом головного мозга

Методика диффузионно-взвешенной магнитнорезонансной томографии позволяет получить информацию о микроструктурном состоянии различных тканей и органов [1–6]. Диффузионно- взвешенные изображения (ДВИ), получаемые с помощью ДВ МРТ, применяются с целью дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей [1, 4, 5]. По мнению

ряда авторов, в отличие от доброкачественных опухолей злокачественные опухоли имеют более низкие значения измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) [1, 3]. При этом объемные образования со значением ИКД менее 1000×10-6 мм2/с позволяют предположить их злокачественную природу [1]. С другой стороны, некоторые доброкачественные опухоли также могут обладать ДВ МРТ-характеристиками, схожими с таковыми при злокачественных новообразованиях, и иметь низкие значения ИКД [7, 9]. Так, ИКД гипертрофированной лимфоидной ткани носоглотки варьирует от 360 до 840×10-6 мм2/с [7]. Значения ИКД папиллярной цистаденомы значительно ниже ИКД злокачественных опухолей околоушной слюнной железы [8]. Холестеатомы также характеризуются низкими значениями ИКД [9].

Ряд исследователей отмечают, что для определенных гистологических типов опухолей характерна корреляционная зависимость между значением ИКД, их клеточной плотностью и значением индекса пролиферативной активности (Ki67) [2, 6, 9]. Driessen et al. [6] продемонстрировали наличие выраженной обратной корреляционной зависимости между значением ИКД и клеточной плотностью в гортанных и гипофарингеальных карциномах. Karaman et al. [9] показали, что для немелкоклеточного рака легких характерна обратная корреляция между значениями ИКД и индексом Ki67. Аналогичные результаты были получены для сарком мягких тканей, рака простаты и почек [10, 11]. Однако Wu et al. [12] не обнаружили зависимости между значением ИКД и клеточной плотностью для диффузной B-крупноклеточной и фолликулярной лимфом. В другом наблюдении отмечено отсутствие достоверной корреляции между значением ИКД и клеточной плотностью для рака молочной железы, но имеет место зависимость для других гистологических типов опухолей железы [13].

Согласно результатам ряда зарубежных исследований, методика ДВ МРТ с построением ДВИ и вычислением ИКД может быть использована в качестве маркера прогнозирования эффективности лечения различных злокачественных опухолей [14-16]. Однако публикации, посвященные применению ДВ МРТ при менингиомах головного мозга, немногочисленны и во многом противоречивы [17–20]. Некоторые авторы описывают зависимость между значением ИКД, гистологическими и иммуногистохимическими параметрами менингиом [18, 19, 21]. Другие исследователи данной зависимости не отмечает [17, 20]. Следует отметить, что менингиомы нередко представляют собой случайную находку при МРТ головного мозга. Важно правильно оценить степень злокачественности и пролиферативный потенциал этих новообразований уже на этапе нейровизуализаци-онного исследования.

Цель исследования – сопоставить значения ИКД менингиом с клеточной плотностью и индексом пролиферативной активности Ki67, а также оценить возможности применения методики ДВ МРТ в дифференциальной диагностике степени злокачественности менингиом головного мозга.

Материал и методы

В исследование включены магнитно-резонансные томограммы с ДВИ 37 пациентов, прооперированных в Центре нейрохирургии НУЗ «Дорожной клинической больницы на ст. Иркутск-Пассажирский» в период с 2014 по 2016 г. по поводу менингиом головного мозга. Среди пациентов было 26 женщин и 9 мужчин, средний возраст составил 53,2 ± 11,4 года.

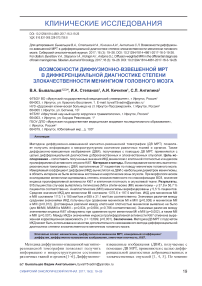

Томограммы (Т1-, Т2-взвешенные изображения и ДВИ) были получены с помощью аппарата МРТ «Siemens Magnetom Essenza 1,5 Т» (Германия) до и после введения контрастного вещества «Ультра-вист ® » (Bayer Schering PharmaAG, Германия) (рис. 1). При исследовании в Т1-взвешенном режиме использовались следующие параметры: матрица 384×387, TR (время повторения) – 650, TE (время эхо) - 9,6, NEX (число возбуждений) - 1, толщина среза – 4 мм, FOV (поле зрения) – 30×30. Для Т2-взвешенных изображений: матрица 384×288, TR – 4000, TE – 43, NEX – 1, толщина среза – 4 мм, FOV – 30×30. Для получения ДВИ использовался следующий набор параметров опции ДВ МРТ с SE-эхо-планарным изображением (EPI): матрица 160x128, TR - 7500, TE - 83, NEX - 6, толщина среза – 4 мм, FOV – 30×30. Использованы следующие значения b: b=400 и 800 с/мм2, время сканирования – 6,5 мин. ИКД вычислялся на ДВИ с наибольшим диаметром менингиомы, в область интереса не были включены кистозные и некротические зоны опухоли. Подсчет ИКД производился с помощью программы «RadiAnt DICOM Viewer».

Все опухоли были исследованы двумя опытными патоморфологами. При морфологическом исследовании менингиом оценивались следующие параметры: степень злокачественности по классификации ВОЗ [23], значение индекса пролиферативной активности Ki67 с помощью моноклональных антител «MIB-1» (DakoCytomation, Дания) [24, 25], а также клеточная плотность в опухолевой ткани (рис. 1). Подсчет клеточной плотности осуществляли с применением программы «Image J» при общем увеличении микроскопа в 400 раз, значение плотности выражали в виде – клеток/мм3.

Статистическую обработку данных проводили c помощью программного обеспечения Microsoft Excel 2010. Все измерения проверены на нормальность с помощью теста Колмогорова – Смирнова. Полученные данные оценены с помощью методов описательной статистики (абсолютных и относительных величин). Категориальные переменные

Рис. 1. Постконтрастные МРТ-граммы и патоморфологическая картина конвекситальной менингиомы левой теменной доли: а – Т1-везвешенное изображение; б – Т2-взвешенное изображение; в – ДВИ с ИКД, равным 1271 мм2/сек; г – световая микроскопия, менинготелиоматозная менингиома I степени злокачественности, клеточная плотность – 1399 клеток/мм3, окраска гематоксилином и эозином, ×400 ; д – окраска моноклональными антителами MIВ-1, индекс пролиферативной активности Ki67 – 3 %, ×200

выражены в процентах. Сравнительный анализ значений ИКД выполнен с помощью U-теста Манна – Уитни. Для оценки корреляционной зависимости между значением ИКД менингиом, клеточной плотностью и значением индекса Ki67 использован коэффициент Спирмена. Порог значимости р выбран равным 0,05.

Исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО «Иркутского государственного медицинского университета».

Результаты

При анализе степени злокачественности менингиом в большинстве случаев выявлялись ме-

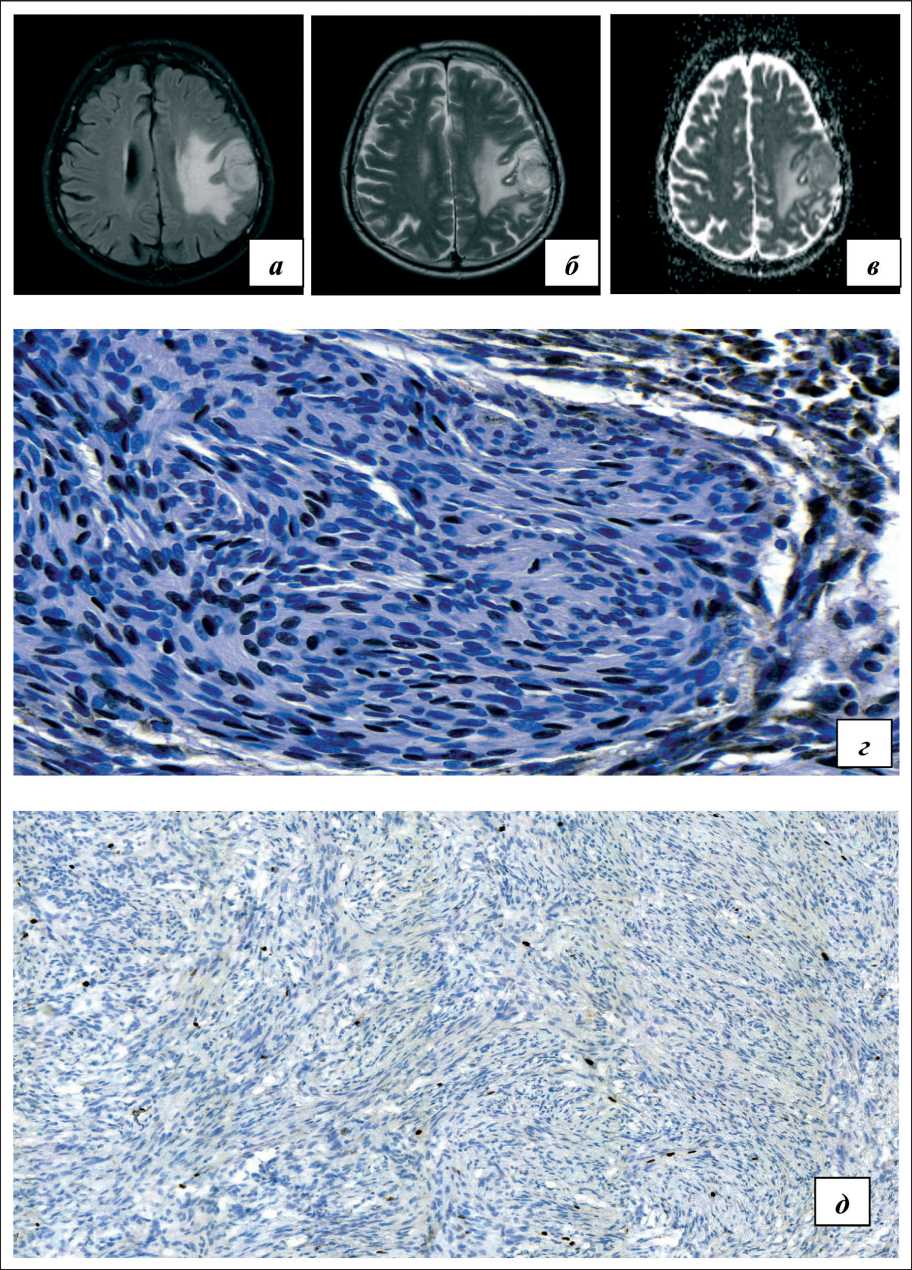

Рис. 2. Сравнение средних значений (М±SD) ИКД, клеточной плотности и индекса пролиферативной активности Ki67 в менингиомах различной степени злокачественности: а – сравнение ИКД между менингиомами MI/MII (p=0,633), MI/MIII (p=0,008) и MII/ MIII (p=0,012); б – сравнение клеточной плотности между менингиомами MI/MII (p=0,834), MI/MIII (p=0,766) и MII/MIII (p=0,684); в – сравнение индекса Ki67 между менингиомами MI/MII (p=0,501), MI/MIII (p=0,002) и MII/MIII (p=0,007)

нингиомы I степени (типические, MI) и II степени злокачественности (атипические, MII) – у 37,8 % и 56,7 % пациентов соответственно. Злокачественные формы менингиом (анапластические, MIII) верифицированы у 5,5 % пациентов.

Среднее значение ИКД для менингиом MI составило 1375,5 ± 197,5 мм2/с; ИКД для менингиом MII и MIII – 1113,1 ± 180 мм2/с и 689 ± 31,1 мм2/с соответственно. При сравнении средних значений ИКД между менингиомами различных степеней злокачественности получены следующие результаты. Значимых различий между ИКД менингиом MI и MII получено не было (p=0,633). Тем не менее значимые различия между средними значениями ИКД получены при сравнении менингиом МI и MIII (р=0,008) и менингиом MII и MIII (р=0,012) (рис. 2а). Клеточная плотность менингиом раз- личной степени злокачественности варьировала от 457 до 1785 клеток/мм3, среднее значение составило 1052,1 ± 358,4 клеток/мм3. Значимых различий между клеточной плотностью менингиом не выявлено (MI/MII, MII/MIII и MI/MIII – p=0,834, p=0,684 и p=0,766 соответственно) (рис. 2б). Индекс пролиферативной активности менингиом Ki67 также варьировал в широких пределах – от 1 до 17 %, среднее значение – 4,2 ± 3,4 %. Значимые различия между значениями индекса Ki67 обнаружены при сравнении групп менингиом MI и MIII (р=0,002), MII и MIII (р=0,007) (рис. 2в).

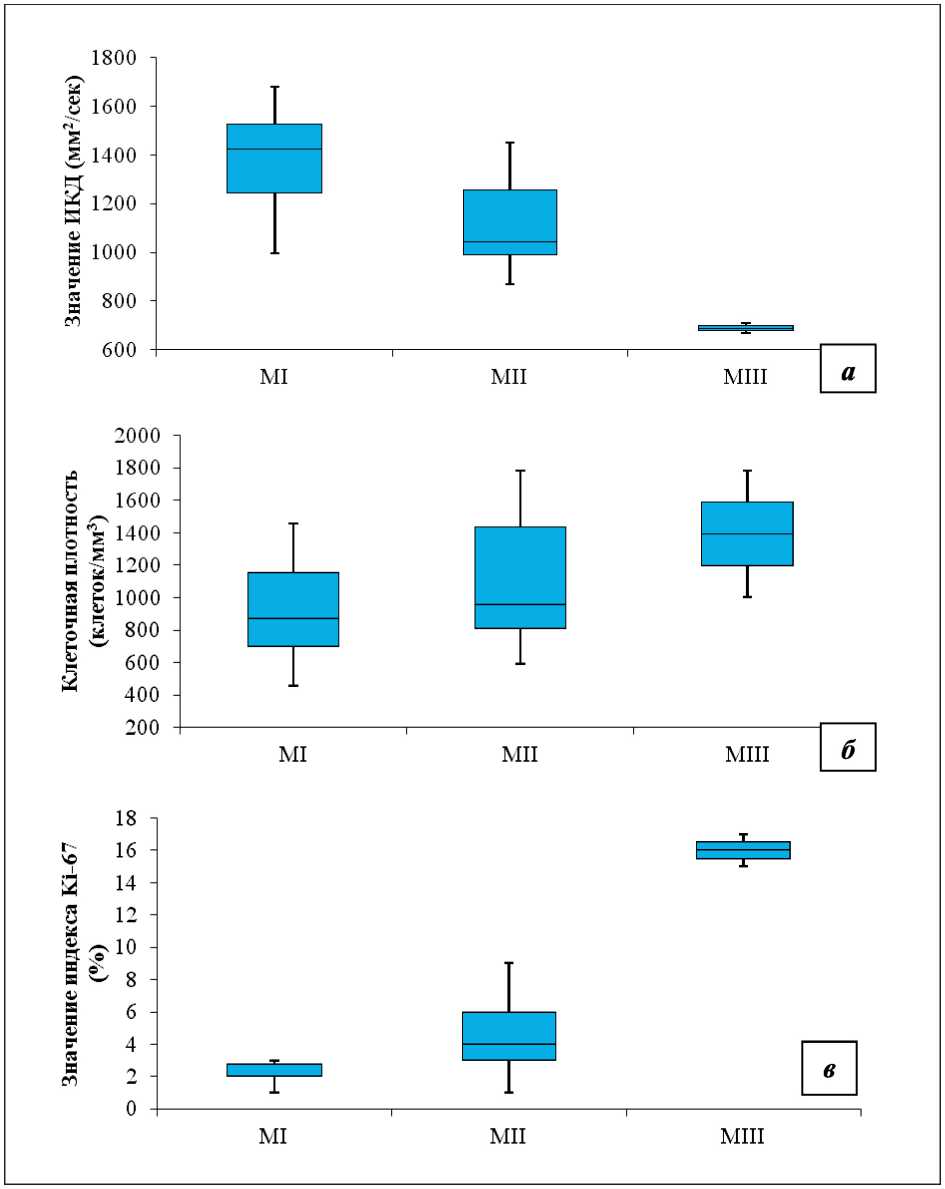

Анализ корреляционной зависимости между значениями ИКД и клеточной плотностью всех групп менингиом показал отсутствие статистически значимой зависимости (r=–0,09, p=0,244) (рис. 3а). При оценке корреляции между ИКД и

Рис. 3. Результаты анализа корреляционной зависимости для всех групп менингиом: а – между значениями ИКД и клеточной плотностью (r=–0,09, p=0,244); б – между значениями ИКД и индексом пролиферативной активности Ki67 (r=–0,699, p=0,001)

значениями индекса пролиферативной активности Ki67, отмечена выраженная корреляционная зависимость (r=–0,699, p=0,001) (рис. 3б). Данные анализа корреляционной зависимости между указанными параметрами для каждой группы менингиом представлены в таблице.

Таблица

Внутригрупповой анализ корреляционной зависимости между значениями ИКД, клеточной плотностью и Ki67

|

Параметр |

Менингиомы MI Клеточная плотность |

Индекс Ki67 |

|

ИКД |

r = 0,361, p = 0,617 Менингиомы MII |

r = –0,02, p = 0,003 |

|

ИКД |

r = –0,177, p = 0,743 Менингиомы MIII |

r = –0,14, p = 0,0015 |

|

ИКД |

r = 0,217, p = 0,554 |

r = –0,35, p = 0,077 |

Обсуждение

Опубликованы результаты ряда исследований, посвященных применению ДВ МРТ в дифференциальной диагностике менингиом головного мозга, которые трактуются неоднозначно [17–22]. В работе Sanverdi et al. [17] проанализированы данные по 177 менингиомам головного мозга, и значимых различий между ИКД менингиом MI, MII и MIII типов не отмечено. Аналогичные результаты получены в исследовании Pavlisa et al. [20]. С другой стороны, Hakyemez et al. [18] установлено, что среднее значение ИКД менингиом MI значимо выше ИКД менингиом MII/MIII (1170 и 750 мм2/сек соответственно). Эти данные подтверждаются другими авторами [19, 21].

При анализе мировой литературы нами обнаружено лишь 3 сообщения, посвященных исследованию корреляционной зависимости ИКД и патоморфологических характеристик менингиом (количество клеток и индекс пролиферативной активности Ki67). Tang et al. [21] отмечают значимую корреляцию между значениями ИКД и индексом Ki67 как в группе менингиом MI, так и в группах менингиом MII и MIII. Ginat et al. достоверной корреляции между ИКД и индексом Ki67 для менингиом MIII не выявлено [22]. Fatima et al. [27] также не отметили достоверной корреляции между значениями ИКД и Ki67. C другой стороны, авторы выявили достоверную обратную корреляционную зависимость между ИКД и клеточной плотностью менингиом [27]. Неоднозначность результатов в указанных исследованиях можно объяснить различными подходами к методике подсчета ИКД по данным ДВИ, а также отсутствием градации по степеням злокачественности менингиом в некоторых наблюдениях.

В целом, полученные нами результаты согласуются с данными мировой литературы. Средние значения ИКД и индекс пролиферативной активности Ki67 менингиом MI и MIII, а также MII и MIII имеют значимые различия. В нашем наблюдении также отмечается статистически значимая корреляционная зависимость между значениями ИКД и индексом Ki67. По нашему мнению, данная зависимость позволяет предположить, что ИКД косвенно отражает патоморфологические изменения в ткани менингиомы.

Основным вопросом настоящего исследования является оценка эффективности ДВ МРТ с вычислением ИКД, в дифференциальной диагностике степени злокачественности менингиом головного мозга. Исходя из полученных результатов, можно предположить, что значение ИКД менее 750 мм2/ сек позволяет отличать типические и атипические формы менингиом от анапластических. Tang et al. [21] в качестве порогового значения ИКД для дифференциальной диагностики менингиом MI и MII от MIII получили значение, равное 850 мм2/сек.

Безусловно, представленное исследование не лишено недостатков. Так, наблюдение имело лишь ретроспективный характер, в серию включено небольшое количество пациентов и с малым коли- чеством анапластических (MIII) форм менингиом. Для повышения достоверности получаемых результатов требуется проведение мультицентровых исследований, на большем количестве пациентов, с комплексным анализом данных для всех типов менингиом.

Список литературы Возможности диффузионно-взвешенной МРТ в дифференциальной диагностике степени злокачественности менингиом головного мозга

- Byvaltsev V.A., Stepanov I.A., Kalinin A.A., Shashkov K.V. Diffusionweighted magnetic resonance tomography in the diagnosis of intervertebral disk degeneration. Biomedical Engineering. 2016; 50 (4): 253-256.

- Schnapauff D., Zeile M., Niederhagen M.B., Fleige B., Tunn P.U., Hamm B., Dudeck O. Diffusion-weighted echo-planar magnetic resonance imaging for the assessment of tumor cellularity in patients with soft-tissue sarcomas. J Magn Reson Imaging. 2009; 29 (6): 1355-1359. DOI: 10.1002/jmri.21755

- Subhawong T.K., Durand D.J., Thawait G.K., Jacobs M.A., Fayad L.M. Characterization of soft tissue masses: can quantitative diffusion weighted imaging reliably distinguish cysts from solid masses? Skeletal Radiol. 2013; 42 (11): 1583-1592. DOI: 10.1007/s00256-013-1703-7

- Sasaki M., Eida S., Sumi M., Nakamura T. Apparent diffusion coefficient for sinonasal diseases: differentiation of benign and malignant lesions. AJNR Am J Neuroradiol. 2011 Dec; 32 (11): 2154-9. DOI: 10.3174/ajnr.A2675

- Eida S., Sumi M., Sakihama N. Apparent diffusion coefficient mapping of salivary gland tumors: prediction of the benignancy and malignancy. AJNR Am J Neuroradiol. 2011; 28 (1): 116-121.