Возможности естественного лесовозобновления в очагах корневой губки

Автор: Чураков Борис Петрович, Битяев Сергей Геннадьевич, Чураков Роман Андреевич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучение в течение 5 лет процессов дифференциации деревьев сосны и естественного возобновления леса в очагах усыхания деревьев от корневой губки. Материалы и методы. Исследования проводились в период с 2010 по 2014 г. в 6 действующих очагах усыхания. Очаги имели округлую форму со средним диаметром 41 м. Для сравнения на межочаговом пространстве были заложены контрольные площади размером 35×40 м, сопоставимым по площади очагам усыхания. На каждой контрольной площади и в каждом из очагов усыхания проводился сплошной перечет деревьев с подразделением их на 6 категорий состояния. Средняя площадь очага и контрольного участка составляла 0,14 га, среднее число деревьев на каждом из них - 100 шт. Результаты. В течение 5 лет количество условно здоровых деревьев на контрольных площадях сократилось с 45 штук в 2010 г. до 40 штук в 2014 г. В то же время в очагах усыхания количество условно здоровых деревьев сосны снизилось с 41 дерева в 2010 г. до 14 в 2014 г. В очагах усыхания и особенно в окнах полога может образоваться вполне достаточное количество разновозрастного самосева и подроста различных древесных пород. В обследованных лесных культурах отмечено заметное увеличение количества самосева сосны в очагах усыхания по мере их развития от возникающих (2010 г.) к прогрессирующе действующим (2014 г.). Заключение. В процессе дифференциации деревьев в очагах усыхания сохраняется определенное количество деревьев без признаков поражения болезнью, что указывает на их устойчивость к инфекции. Условно здоровые деревья сосны в очагах корневой губки могут служить хорошим генофондом для естественного возобновления леса. В очагах усыхания по мере их развития формируется определенное количество самосева и подроста древесных пород.

Сосна, корневая губка, дифференциация деревьев, тип леса, очаг усыхания, категория состояния деревьев, естественное возобновление

Короткий адрес: https://sciup.org/14113249

IDR: 14113249 | УДК: 630*443.3 | DOI: 10.23648/UMBJ.2017.25.5257

Текст научной статьи Возможности естественного лесовозобновления в очагах корневой губки

Введение. Корневая губка Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. является одним из самых вредоносных и наиболее распространенных в мире дереворазрушающих грибов, она поражает многие хвойные и лиственные древесные породы, но лиственные породы страдают от корневой губки меньше, чем хвойные. Поражение древостоев корневой губкой носит очаговый характер.

По С.Ф. Негруцкому, очаг корневой губки – это групповое поражение деревьев с их явно выраженным патологическим ослаблением и усыханием, сопровождающимся ветровалом [1]. В соответствии с «Рекомендациями по защите хвойных пород от корневой губки в лесах европейской части России» очагом корневой губки считается весь выдел, в котором обнаружены пораженные деревья

[2]. Площадь, занятая группой (куртиной) ослабленных, усыхающих и усохших деревьев, называется очагом усыхания. Корневой губкой чаще всего поражаются лесные культуры, созданные на старопахотных землях. В.Г. Стороженко и И.Г. Вишневская выделяют в них очаги инфекции – участки культур, в которых возбудитель болезни обладает патогенностью, позволяющей ему поражать живые деревья [3].

Естественные сосновые древостои поражаются корневой губкой меньше, поскольку они чаще всего формируются как разновозрастные насаждения. По данным многолетних исследований В.Г. Стороженко, в разновозрастных лесах естественного происхождения сосна обыкновенная в возрасте до 40 лет практически не поражается гнилевыми бо- лезнями, а в возрасте от 40 до 80 лет отмечаются лишь единичные поражения [4].

Проведенные некоторыми авторами исследования показывают, что в очагах корневой губки имеется определенное количество деревьев сосны без признаков ослабления, эти деревья могут находиться в любом месте очага [5–7]. Так, на приведенной в монографии С.Ф. Негруцкого схеме многолетнего очага корневой губки внешне здоровые деревья сосны располагаются по периферии очага [1]. О.Н. Гусева также отмечает, что по периметру хронически действующих очагов усыхания сохраняются хорошо развитые деревья [7]. В то же время В.Б. Звягинцев и Г.А. Волченкова указывают на наличие устойчивых к болезни деревьев в центре очага [6].

Такие деревья являются тем генетическим потенциалом, который может дать возможность естественного возобновления леса в очагах корневой губки . Это особенно актуально в связи с тем, что искусственные посадки сосны чаще, чем самосев, подвергаются поражению корневой губкой. Устойчивость лесных культур к поражению корневой губкой может повышаться в связи с постепенно происходящим процессом развития флористического разнообразия на лесокультурной площади [7–12].

Но появление такого разнообразия в чистых культурах в виде живого напочвенного покрова, самосева древесно-кустарниковых пород во многом определяется лесорастительными условиями. Известно, что в сосняках лишайниковых этот процесс формирования флористического разнообразия идет очень медленно. Кроме того, в этих типах леса и сама возможность появления очагов корневой губки минимизирована [1, 6, 13]. Так, С.Ф. Негруцкий отмечает, что в насаждениях сосны низких бонитетов, произрастающих на бедных сухих почвах, распространение гриба практически не бывает значительным [1]. В «Рекомендациях по защите хвойных пород от корневой губки в лесах европейской части России» также указывается на то, что сильнее всего подвержены поражению корневой губкой хвойные породы, произрастающие в наиболее продуктивных типах леса [2].

В более благоприятных местообитаниях процесс формирования флористического разнообразия идет гораздо активнее. Но в этих условиях происходит жесткая конкурентная борьба между видами растений, и культуры сосны быстро заглушаются самосевом и порослью лиственных пород, что требует вмешательства человека в виде проведения рубок ухода.

При наличии в очагах корневой губки деревьев без признаков поражения патогеном можно предположить, что при благоприятных почвенно-климатических условиях и достаточном количестве здоровых семян вполне возможно естественное возобновление сосны. Его успешность будет зависеть от множества факторов биотического и абиотического характера. При этом можно рассматривать два варианта развития ситуации.

Первый вариант характерен для сосняков, растущих на богатых почвах с большим разнообразием подлеска, сопутствующих древесных пород и травянистого покрова: типы леса сложные, разнотравные с преобладанием злаковых растений и др. При развитии очагов корневой губки в этих условиях, следствием чего является распад древостоя, в образующихся окнах полога может появиться самосев таких лиственных пород, как клен остролистный, липа мелколистная, дуб че-решчатый, лещина обыкновенная. При наличии в составе древостоя березы и осины, помимо самосева этих пород, возможно появление также их поросли после рубки таких деревьев. В этих условиях самосев сосны, даже при наличии достаточного количества семян, не всегда сможет сформировать благонадежный подрост из-за высокой конкуренции с дерновыми злаками и лиственным самосевом. В конце концов, в таких лесорастительных условиях на площади очага корневой губки может произойти смена сосны на лиственные породы с единичным участием коренной породы.

В варианте сосняков на более бедных почвах (сосняки-брусничники, черничники, зеленомошники и др.) в окнах полога при распаде древостоя сосны в очагах корневой губки наряду с лиственным может сформироваться сосновый, а иногда и дубовый под- рост. Сохранению такого подроста может способствовать регулярное проведение рубок ухода с целью предотвращения заглушения сосны и дуба другими лиственными породами. Постепенно на таких участках сможет восстановиться сосновый древостой с частичным участием дуба или других лиственных пород.

Поскольку зарастание распадающихся очагов корневой губки лиственными породами является часто происходящим естественным процессом смены пород, то с точки зрения возобновления леса коренными породами этот процесс не представляет значительного практического интереса. Гораздо более важным представляется вопрос возможности появления и сохранения в очагах корневой губки самосева сосны и дуба.

Цель исследования. Изучение в течение 5 лет процессов дифференциации деревьев сосны и естественного возобновления леса в очагах усыхания деревьев от корневой губки.

Задачи исследования:

-

1. Изучить распределение деревьев сосны по категориям состояния в очагах усыхания в течение 5 лет.

-

2. Выявить в очагах усыхания деревья без признаков ослабления как потенциальных производителей самосева сосны.

-

3. Провести учет самосева и подроста в очагах усыхания в течение пятилетнего периода.

Материалы и методы. На протяжении 5 лет (2010–2014 гг.) проводилось изучение процесса дифференциации деревьев по категориям состояния и хода естественного возобновления леса в очагах усыхания в сосняках Кузоватовского лесничества Ульяновской области.

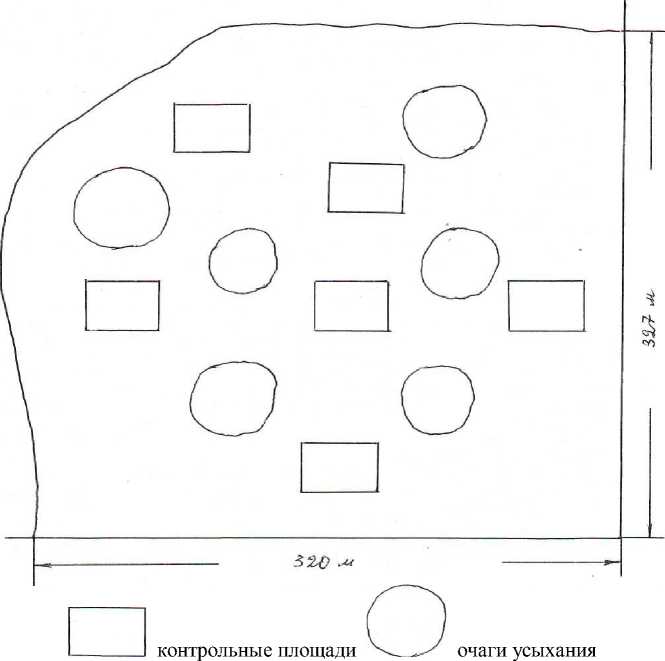

Исследования начались в августе 2010 г. в 21-м выделе (площадью 10,5 га) 11-го квартала Кузоватовского семенного лесничества в 6 действующих очагах усыхания. Очаги имели округлую форму со средним диаметром 41 м. Для сравнения на межочаговом пространстве были заложены контрольные площади размером 35×40 м, сопоставимым по площади очагам усыхания. На каждой контрольной площади и в каждом из очагов усыхания проводился сплошной перечет деревь- ев с подразделением их на 6 категорий состояния (рис. 1). Средняя площадь очага и контрольного участка составляла 0,14 га, среднее число деревьев на каждом из них – 100 шт.

Таксационная характеристика выдела: состав 10С с единичной примесью осины, липы мелколистной, клена остролистного, дуба че-решчатого и березы повислой, культуры сосны 1956 г., класс возраста III, средняя высота 19 м, средний диаметр 18 см, класс бонитета II, тип леса – сосняк бруснично-зеленомошни-ковый, тип условий местопроизрастания – су-борь свежая – А 2 , полнота 0,8.

Ярус подлеска разрежен и представлен рябиной обыкновенной, бересклетом бородавчатым и ракитником русским; травянокустарничковый ярус – брусникой обыкновенной – Vaccinium vitis-idaea L. , земляникой обыкновенной – Fragaria vesca L. , ландышем майским – Convallaria majalis L. , грушанкой круглолистной – Pyrola rotundifolia L ., чиной весенней – Lathyrus vernus Bernh. , ортилией (рамишией) однобокой – Orthilia secunda (L.) House , геранью лесной – Geranium sylvaticum L. , фиалкой собачьей – Viola canina L. , костяникой – Rubus saxatilis L. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляло в среднем 45 %.

Ярус зеленых мхов хорошо выражен и представлен Pleurocium schreberi и Dicranum undulatum . Общая замоховелость составляла в среднем 50 %.

В исследуемых очагах и на контрольных площадях были заложены ленточные пробные площади размером 25×2 м по одной на каждом участке. На пробных площадях был проведен учет самосева и подроста сосны и лиственных пород. При этом пневая поросль лиственных пород после выборочной санитарной рубки 2007 г. учитывалась по числу пней с порослью, а каждый корневой отпрыск – как самостоятельное растение. Подлесок из кустарников не учитывался. Количество самосева и подроста во всех вариантах приводится на площадь 50 м2.

Повторное исследование на этих же площадях было осуществлено в августе 2012 г. Таксационная характеристика выдела осталась прежней, за исключением полноты: 0,7.

Рис. 1. Схема расположения контрольных площадей и очагов усыхания в 21-м выделе 11-го квартала

Травяно-кустарничковый ярус несколько изменился. Помимо видов, зарегистрированных в 2010 г., появились новые травянистые растения: мятлик узколистной – Poa angusti-folia L ., марьянник луговой – Melampyrum pretense L. , прострел раскрытый – Pulsatilla patens L. Общее покрытие травяно-кустар-ничково яруса составляло в среднем 55 %. Присутствовали отдельные пятна зеленых мхов, замоховелость составляла в среднем 45 %.

В августе 2014 г. проведено последнее изучение дифференциации деревьев и естественного возобновления в очагах усыхания.

Таксационная характеристика выдела изменилась незначительно: средняя высота деревьев сосны стала 20 м, средний диаметр – 21 см, полнота – 0,6.

Травяно-кустарничковый ярус также несколько изменился. Помимо видов, зарегистрированных в 2012 г., появились новые травянистые растения: подмаренник северный – Galium boreale L ., кошачья лапка двудомная –

Antennaria dioica (L.) Gaertn . , но исчезли теневыносливые ортилия однобокая и грушан-ка круглолистная. Общее покрытие травяно-кустарничково яруса составило в среднем 65 %. Присутствовали отдельные пятна зеленых мхов, замоховелость составила в среднем 35 %.

Результаты исследований обрабатывались статистическим методом с определением среднего арифметического X и среднеквадратического отклонения S.

Результаты и обсуждение. Дифференциация деревьев в одновозрастных чистых насаждениях – это естественный закономерный процесс, постоянно происходящий без вмешательства человека во всех лесных насаждениях. На ход этого процесса могут оказывать заметное влияние факторы окружающей среды, а также патогенный фактор. С практической точки зрения определенный интерес представляет вопрос о характере распределения деревьев по категориям состояния в древостоях сосны, пораженных корневой губкой, по сравнению с древостоями вне очагов усыхания и о влиянии этого процесса на ход естественного возобновления леса.

В связи с этим было изучено распределение деревьев сосны на контрольных площадях и в действующих в течение 5 лет очагах усыхания в сосняке бруснично-зеленомошни- ковом. Категории состояния деревьев сосны приведены по А.И. Воронцову и др.: I – деревья без признаков ослабления, II – ослабленные деревья, III – сильно ослабленные деревья, IV – усыхающие деревья, V – сухостой текущего года, VI – сухостой прошлых лет [14]. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

|

Вид пробы |

Всего учтено деревьев, шт. |

Учтено деревьев по категориям состояния, шт. |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

||

|

Результаты исследований 2010 г. |

|||||||

|

Контроль |

103,0±1,8 |

45,0±1,3 |

34,0±1,2 |

21,0±1,2 |

2,0±1,0 |

1,0±0,6 |

- |

|

Очаг |

99,0±1,6 |

41,0±1,4 |

28,0±1,3 |

12,0±1,4 |

10,0±0,9 |

6,0±1,1 |

2,0±0,8 |

|

Результаты исследований 2012 г. |

|||||||

|

Контроль |

95,0±1,5 |

43,0±1,1 |

31,0±1,2 |

11,0±1,2 |

4,0±1,0 |

4,0±0,6 |

2,0±0,5 |

|

Очаг |

90,0±1,7 |

36,0±1,2 |

22,0±1,3 |

10,0±1,4 |

12,0±0,9 |

7,0±1,0 |

3,0±0,6 |

|

Результаты исследований 2014 г. |

|||||||

|

Контроль |

91,0±1,7 |

40,0±1,2 |

30,0±1,4 |

8,0±1,2 |

5,0±0,8 |

5,0±0,6 |

3,0±0,4 |

|

Очаг |

84,0±2,1 |

14,0±1,1 |

16,0±1,4 |

17,0±1,5 |

12,0±1,0 |

14,0±1,1 |

11,0±0,8 |

Распределение деревьев сосны по категориям состояния в действующих очагах корневой губки

Результаты дифференциации деревьев по категориям состояния в 2010 г. показывают, что в сосновых культурах 1956 г., в сосняке бруснично-зеленомошниковом, на контрольных площадях в процессе в среднем было 45 деревьев (44 %) без внешних признаков ослабления, т.е. условно здоровых деревьев. На аналогичной площади в очагах усыхания сохранилось 41 такое дерево (41 %). Следовательно, получены почти сравнимые результаты по условно здоровым деревьям.

В 2012 г. на контрольных площадях условно здоровых деревьев насчитывалось в среднем 43 штуки (45 %), в очагах усыхания – 36 штук (40 %); в 2014 г. – в среднем 40 штук (44 %) и 14 штук (17 %) соответственно.

Таким образом, в течение 5 лет количество условно здоровых деревьев на контрольных площадях сократилось с 45 в 2010 г. до 40 в 2014 г. В то же время в очагах усыхания количество условно здоровых деревьев сосны снизилось с 41 дерева в 2010 г. до 14 в 2014 г. В связи с тем что количество условно здоровых деревьев в очагах усыхания с 2010 по 2012 г. снизилось незначительно (с 41 до 36 штук), действующие в этот временной интервал очаги усыхания можно отнести по классификации И.А. Алексеева [14] к категории формирующихся, в которых в пределах четко наметившихся границ начинают выпадать деревья основного яруса только от болезни. При этом в пределах контура очага сохраняется еще достаточно высокая полнота (0,6–0,8) и наблюдается четко выраженный фон травяно-мохового покрова. Очаги усыхания, действующие в изучаемом выделе до 2010 г. включительно, можно отнести к категории возникающих. С 2012 по 2014 г. в связи со значительным уменьшением количества условно здоровых деревьев эти очаги начинали переходить в категорию прогрессирующе действующих, которые характеризуются наличием полностью сформировавшихся окон и небольшого количества условно здоровых деревьев, расположенных между окнами, или сплошь усохших деревьев в пределах контура очага.

Одновременно с обследованиями древостоев на контрольных площадях и в очагах усыхания проводился учет самосева и под- роста. Для этого были использованы пробные площадки размером 25×2 м. Результаты учета представлены в табл. 2.

Таблица 2

|

Вид пробы |

Количество самосева подроста, шт. |

||

|

хвойные |

лиственные |

всего |

|

|

Результаты учета 2010 г. |

|||

|

Контроль |

5,0±0,8 |

19,0±2,1 |

24,0±2,2 |

|

Очаг |

7,0±1,0 |

17,0±1,9 |

24,0±1,2 |

|

Результаты учета 2012 г. |

|||

|

Контроль |

8,0±1,1 |

12,0±1,6 |

20,0±2,1 |

|

Очаг |

11,0±1,4 |

12,0±1,1 |

23,0±0,5 |

|

Результаты учета 2014 г. |

|||

|

Контроль |

11,0±1,2 |

12,0±1,4 |

23,0±1,8 |

|

Очаг |

16,0±1,0 |

14,0±1,5 |

30,0±0,5 |

Учет самосева и подроста в очагах усыхания

Анализ данных табл. 2 показывает, что в 2010 г. на контрольных площадях сосновый самосев составлял в среднем 21,0 % от общего учтенного количества подроста и был представлен возрастной группой 1–3 лет. Лиственное молодое поколение в среднем составляло 79,0 %, было представлено возрастной группой 1–4 лет и состояло из самосева клена остролистного, дуба черешчатого, березы повислой, пневой поросли липы мелколистной и корневых отпрысков осины.

В очагах усыхания сосновый самосев в среднем составлял 29 %, лиственный подрост – 71 % от общего учтенного количества самосева и подроста. Самосев и подрост были представлены теми же возрастными группами и породным составом, что и на контрольных площадях. Усредненный состав подроста – 3С4Кл2Д1Б ед. Ос и Л.

В 2012 г. сосновый самосев был представлен возрастной группой от одного года до пяти лет. На контрольных площадях он составлял в среднем 40 % от общего числа учтенного подроста. Лиственный подрост был представлен возрастной группой от одного года до шести лет и составлял в среднем 60,0 %.

В очагах усыхания сосновый подрост составлял в среднем 48 %, а лиственный – 52 %. Следовательно, в очагах усыхания относительное количество соснового самосева и подроста увеличилось на 19 %, а лиственного соответственно уменьшилось также на 19 % по сравнению с 2010 г. Состав самосева и подроста в 2012 г. несколько изменился: 4С3Кл2Д1Б ед. Л и Ос.

В 2014 г. на контрольных площадях самосев сосны в среднем составлял 48 %, а лиственный – 52 % от общего количества самосева и подроста. В очагах усыхания по сравнению с контрольными площадями среднее количество самосева и подроста сосны несколько увеличилось и составило 53 % от общего количества самосева и подроста. Количество самосева и подроста лиственных пород в очагах составило 47 %. Сосновый подрост был представлен возрастными группами 1–7 лет, лиственный – 1–8 лет.

Увеличение количества самосева сосны в очагах усыхания в 2012 и 2014 гг. по сравнению с 2010 г. связано, по нашему мнению, с несколькими причинами. В 2010 г. Среднее Поволжье охватила засуха, что сильно сказа- лось на урожае и прорастании семян древесных пород. Кроме того, при развитии очагов усыхания в них со временем появляются окна полога, в которых создаются лучшие условия для возобновления сосны.

Полученные данные дают основание говорить о том, что в очагах усыхания и особенно в окнах полога может образоваться вполне достаточное количество разновозрастного самосева и подроста различных древесных пород. В пересчете на 1 га это будет выглядеть так: в 2010 г. – 4800 шт., в т.ч. сосны – 1400 шт.; в 2012 г. соответственно – 4600 и 2200 шт. и в 2014 г. – 6000 и 3200 шт. Таким образом, можно предположить, что по мере развития очагов усыхания происходит увеличение количества соснового самосева. Однако на самом деле все гораздо сложнее. Дело в том, что судьба этого самосева непредсказуема. Самосев и подрост сосны в очагах хотя и разновозрастный, но в основном представлен растениями в возрасте до 3 лет, что указывает на то, что часть молодого поколения сосны в очагах усыхания может погибать в связи с поражением корневой губкой и по другим причинам. К аналогичным выводам пришли в своих работах И.А. Алексеев [14] и О.Н. Гусева [7].

Заключение. Процессы дифференциации деревьев по категориям состояния идут с большей интенсивностью в очагах усыхания по сравнению с сосновыми древостоями в межочаговом пространстве. По мере активизации болезни интенсивность дифференциации деревьев также усиливается.

В процессе дифференциации деревьев в очагах усыхания сохраняется определенное количество деревьев без признаков поражения болезнью, что указывает на их устойчивость к инфекции. Условно здоровые деревья сосны в очагах корневой губки могут служить хорошим генофондом для естественного возобновления леса.

В очагах усыхания по мере их развития формируется определенное количество самосева и подроста древесных пород. В обследованных лесных культурах отмечено заметное увеличение количества самосева сосны в очагах усыхания по мере их развития от возникающих (2010 г.) к прогрессирующе действующим (2014 г.). По нашему мнению, это связано как с погодными условиями (засухой 2010 г.), так и с биоэкологическими особенностями сосны, которая лучше возобновляется в окнах полога, появляющихся в процессе развития очагов усыхания.

Достоверно невозможно утверждать, что весь подрост сосны окажется в будущем благонадежным, поскольку часть его погибает по различным причинам.

Список литературы Возможности естественного лесовозобновления в очагах корневой губки

- Негруцкий С.Ф. Корневая губка. М.: Агропромиздат; 1986. 196.

- Рекомендации по защите хвойных пород от корневой губки в лесах европейской части России. Пушкино; 2001. 12.

- Стороженко В.Г., Вишневская И.Г. Диагностика пораженных сосновых культур корневой губкой. В кн.: Защита леса от вредителей и болезней. М.; 1980: 192-201.

- Стороженко В.Г. Эволюционные принципы поведения дереворазрушающих грибов в лесных биогеоценозах. Тула: Гриф и К; 2014. 184.

- Чураков Б.П., Маслов В.Д., Чураков Р.А. Влияние корневой губки на древесную продукцию сосны в очагах болезни. Вестник УГСХА. 2013; 4: 56-66.

- Звягинцев В.Б., Волченкова Г.А. Трансформация патогенеза корневой губки при интенсификации лесного хозяйства. В кн.: Грибные сообщества лесных экосистем. Т. 4. М.; Петрозаводск; 2014: 15-25.

- Гусева О.Н. Поражение корневой губкой чистых и смешанных культур сосны в условиях экологического стресса: дис. … канд. с.-х. наук. Йошкар-Ола; 2011. 230.

- Алексеев И.А. Научные основы лесохозяйственных мер борьбы с корневой губкой в лесах Полесья и лесостепи УССР: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук. Л.; 1974. 35.

- Алексеев И.А., Кусакин А.В., Коток О.Н. Определение показателей биоразнообразия в насаждениях как объективных факторов устойчивого ведения лесного хозяйства. Международная конференция «Рациональное использование лесных ресурсов». Йошкар-Ола: МарГТУ; 2001: 36-38.

- Ахметов В.М. Корневые гнили сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Нижнем Прикамье и меры по снижению их вредоносности: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Йошкар-Ола; 2007. 22.

- Василяускас А.П. Корневая губка и устойчивость экосистем хвойных лесов. Вильнюс; 1989. 176.

- Woodword S., Steinlid J., Karjalainen R. Heterobasidion annosum: Biology, Ecology, Impact and Control. CAB International. New York; 1998. 589.

- Федоров Н.И. Корневые гнили хвойных пород. М.: Лесная промышленность; 1980. 160.

- Чураков Б.П., Алексеев И.А., Чураков Д.Б. Лесная фитопатология. Ульяновск: УлГУ; 2013. 476.