Возможности геоинформационного картографирования качества родников (на примере Атяшевского района Республики Мордовия)

Автор: Марунин М.М., Тесленок С.А.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 3 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты определения возможностей геоинформационного картографирования качества воды родников Атяшевского района Республики Мордовия. Создана серия геоинформационно-картографических материалов, призванных привлечь внимание широкой общественности к проблеме бесхозяйственного отношения к водным источникам.

Атяшевский район, геоинформационное картографирование, качество воды, республика мордовия, родники

Короткий адрес: https://sciup.org/147249734

IDR: 147249734 | УДК: 004:004.9:528:912.43:911:574:551.579:556.3:504(470.345)

Текст научной статьи Возможности геоинформационного картографирования качества родников (на примере Атяшевского района Республики Мордовия)

2017 год в Российской Федерации был объявлен годом экологии, и многие мероприятия в его рамках были связаны с сохранением качества питьевой воды. Главными носителями пресной воды являются реки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, но источники воды в них – родники. Родник чаще всего определяют как водный источник, ручей, текущий из толщ горных пород земной коры, ключ, небольшой водный поток, бьющий непосредственно из земных недр. По В. И. Далю, родник – ключ, бьющая из земли водяная жила, кpиница, водничек, место рождения ключа. Ключ же – это источник, отпирающий недра Земли [3]. Гидрологи и гидрогеологи определяют родник как источник воды, самостоятельно изливающийся на поверхность. Его существование говорит о наличии в земных недрах водоупорного пласта (представленного водоупорными горными породами), подстилающего водоносные пласты. Там скапливается вода, находящаяся под значительным давлением, пробивающаяся по пустотам и трещинам горных пород и изливающаяся на поверхность.

В связи с этим целью исследования стало определение возможностей геоинформационного картографирования качества воды родников, выполненное на примере территории одного из районов северо-восточной части Республики Мордовия - Атяшевского (см. рис. 1), и создание серии геоинформационно-картографических материалов, призванных привлечь внимание широкой общественности к проблеме бесхозяйственного отношения к водным источникам.

Рис. 1. Особенности пространственного размещения родников на территории Республики Мордовия

(выделена территория Атяшевского района).

Задача заключалась в анализе разнообразной информации о родниках Республики Мордовия, проектировании и создании специализированной региональной географической информационной системы (ГИС), баз пространственных данных, внесении в атрибутивные таблицы информации об экологическом состоянии и техническом обустройстве родников и прилегающих к ним территорий, содержании в воде источников веществ, характеризующих их качество, геоинформационном картографировании и моделировании с визуализацией анализируемых показателей качества воды на примере территории Атяшевского района.

К настоящему времени по данным Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия и результатам дополнительных исследований, на территории региона вблизи населенных пунктов выявлены 1 907 родников, с учетом находящихся в лесах – 2 441 родник, из них 1942 имеют ресурсное, 363 – религиозноздравоохранительное, 136 – историко-культурное и образовательно-практическое значение [2; 7; 11; 12]. По другим данным (см. табл.) их общее количество изменяется от 1 778 до 2 458 шт. [1; 12].

Таблица

Количество родников на территории Мордовии по разным данным [1; 11]

|

Название района |

Количество родников по данным |

|

|

литературным и статистическим |

картографической инвентаризации |

|

|

Ардатовский |

80 |

65 |

|

Атюрьевский |

28 |

53 |

|

Атяшевский |

16 |

63 |

|

Большеберезниковский |

159 |

90 |

|

Большеигнатовский |

95 |

63 |

|

Дубенский |

184 |

75 |

|

Ельниковский |

42 |

37 |

|

Зубово-Полянский |

17 |

226 |

|

Инсарский |

184 |

139 |

|

Ичалковский |

79 |

88 |

|

Кадошкинский |

64 |

49 |

|

Ковылкинский |

198 |

159 |

|

Кочкуровский |

122 |

249 |

|

Краснослободский |

48 |

143 |

|

Лямбирский |

43 |

147 |

|

Ромодановский |

21 |

40 |

|

Рузаевский |

126 |

142 |

|

г.о. Саранск |

10 |

66 |

|

Старошайговский |

119 |

134 |

|

Темникоский |

26 |

93 |

|

Теньгушевский |

39 |

90 |

|

Торбеевский |

17 |

85 |

|

Чамзинский |

61 |

162 |

|

Всего по Республике Мордовия |

1778 |

2458 |

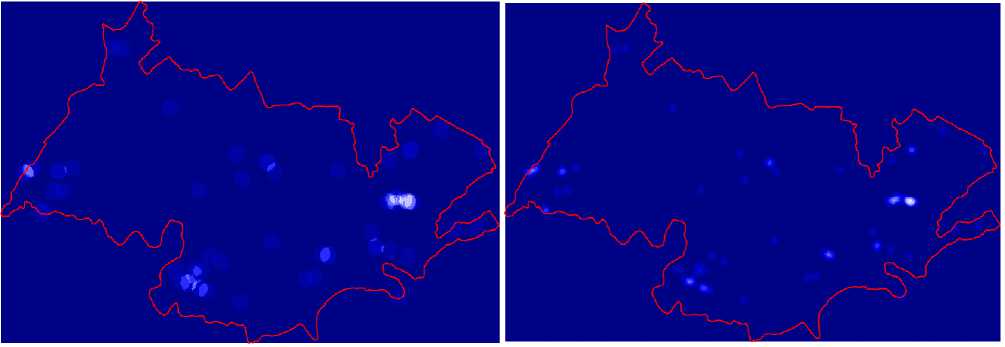

Анализ приведенных данных и карты показывает, что Атяшевский район значительно уступает по количеству родников другим районам, имеющим практически одинаковую площадь. Кроме того, по его территории они размещены крайне неравномерно, отличаясь максимальными показателями плотности в западных, южных и восточных частях (см. рис. 2). Расположение родников на территории района представлено на рис. 3. Общие для всех карт условные обозначения на последующих картах не приводятся.

Качество родниковой воды во многом определяется не только природными особенностями, но и санитарным состоянием как самого родника, так и его окрестностей [10].

Вся информация представлена на геоинформационно-картографических материалах с использованием ряда способов картографического изображения, апробированных ранее [8; 9; 11].

а

б

Рис. 2. Плотность родников Атяшевского района по разным методам: а – «Kernel», б – «Simple».

Рис. 3. Особенности пространственного размещения родников на территории Атяшевского района.

Так, родники показаны точечными символами размером 8 пунктов, но разного цвета: синего – для родников с лабораторно определенными показателями качества воды, фиолетового – с неопределенными значениями содержания веществ. Подписи названий родников даны шрифтом Arial обычный курсивного начертания синего цвета, размер 11 пунктов. Проанализированные показатели качества воды – число значения в единицах измерения: общей жесткости – начертание обычное, размеры 10 пунктов, темно-зеленый цвет (для нормы) и 12 пунктов, красный цвет (для превышения нормы); водородного показателя (pH) – размер 14 пунктов, темно-зеленый цвет (норма). Контуры населенных пунктов представлены полигонами оранжевого цвета с обводкой черного цвета без подразделения на жилые кварталы, особо выделен центр района – р.п. Атяшево – сиреневым цветом с обводкой черного цвета. Подписи населенных пунктов даны шрифтом Arial обычный, черного цвета, размером 10 пунктов; для р.п. Атяшево подпись выполнена полужирным курсивом шрифтом Arial красного цвета, размер 12 пунктов. Пути сообщения (автомобильные и железные дороги) показаны линиями различной толщины (от 1,5 до 3 пунктов) и внутреннего рисунка – в зависимости от их значимости; транспортная сеть указана для ориентирования на территории района, а также планирования и реализации мероприятий по отбору проб воды, благоустройству и мониторингу состояния источников и качества воды в них.

На территории района нами были выделены четыре родника, для которых имелась информация по содержанию веществ в составе их воды (см. рис. 4). Это источники Безымянный (с. Вечерлей), Иконы Тихвинской Божьей Матери (с. Алашеевка), Седлейка (п. Птицесовхоз «Сараст») и Сарские Истоки (с. Капасово) (см. рис. 5, 6). Среди них наиболее известны, интересны и привлекают наибольшее число людей в первую очередь родники Иконы Тихвинской Божьей Матери и Сарские Истоки.

Рис. 4. Родники Атяшевского района с данными по содержанию контролируемых веществ.

Действующие нормативные документы, определяющие гигиенические требования к качеству воды родников и к их санитарной охране [5], обеспечивают безопасность воды в отношении содержания веществ как природного, так и антропогенного происхождения.

Рис. 5. Родники Атяшевского района с данными по показателю общей жесткости (2012 г.)

Гигиенические нормативы для анализируемых веществ, определяющих качество воды источника, устанавливаются с учетом признака санитарной вредности, под которым понимается комплекс токсического воздействия на организм человека и влияния на органолептические свойства воды родника и его санитарный режим.

Анализ наличия данных по содержанию веществ в составе воды родников Атяшевского района показал, что для родника Седлейка они имеются за период 2009–2012 гг., а для всех остальных – только за 2011–2012 гг.

В настоящее время представленная на картографических материалах информация по качеству воды родников устарела и представляет интерес только в ретроспективном плане для выявления динамики его изменения. Эти данные были получены с сайта Территориального Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия [4]. К огромному сожалению, с тех пор они не дополнялись и не обновлялись, более того, стали недоступными и были удалены. В представленных в настоящей статье материалах (см. рис. 5, 6) в качестве примера приведены результаты картографической визуализации информации баз данных специализированной ГИС по двум параметрам – общей жесткости и водородному показателю.

Показатели общей жесткости в рассматриваемых источниках изменяются в очень широких пределах – от 1,30 до 13,10 мг·экв/дм3 (при норме 7,00). В двух родниках показатели соответствую нормативам (Иконы Тихвинской Божьей Матери и Сарские Истоки), а в двух других (Безымянный и Седлейка) – превышают их (см. рис. 5).

Рис. 6. Родники Атяшевского района с данными по значению водородного показателя (2012 г.).

Значения водородного показателя (pH) изменяются в воде родников Атяшевского района в значительно меньших пределах – от 6,70 (Седлейка) до 7,94 (Иконы Тихвинской Божьей Матери), полностью находясь в пределах нормы (6–9) (см. рис. 6).

В результате выполненных работ подобрана и проанализирована исходная информация, разработана и создана специализированная ГИС, отобрана необходимая информация и заполнены базы данных, построены геоинформационно-картографические модели, выполнен их анализ. Тем не менее, данные о содержании тех или иных веществ в воде родников не могут дать целостной картины экологического и санитарного состояния их самих и их окрестностей, но они могут помочь подтолкнуть людей, регулярно (а иногда и постоянно) употребляющих эту воду, проверять ее качество, но не на своем здоровье, а в лабораториях специализированных организаций.

Кроме того, поскольку родники оказывают существенное влияние на микроклимат, экологическое состояние и развитие прилегающих территорий, их комплексное изучение должно стать необходимой составляющей при разработке стратегий устойчивого развития территорий различных иерархических и масштабных уровней [6; 8–11] – начиная с локальных территорий в границах сельских поселений, муниципальных районов и заканчивая отдельными субъектами Российской Федерации.