Возможности и пределы применения метода геометрической морфометрии для анализа форм глиняных сосудов

Автор: Волкова Е.В., Суханов Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена апробации возможностей метода геометрической морфометрии на примере анализа 99 целых форм сосудов из Балановского могильника балановской культуры. предварительное изучение этих сосудов с позиций историко-культурного подхода позволило выявить особенности культурных традиций двух близкородственных групп населения (балановского и атликасинского), оставившего могильник. возможности метода геометрической морфометрии исследовались путем описания формы сосуда с помощью, во-первых, 50 меток, нанесенных на равном расстоянии друг от друга, и, во-вторых, точек наибольшей локальной кривизны. хотя оба способа дали сходную обобщенную информацию о формах,во втором случае она была более детальной и близкой к результатам, полученным при историко-культурном подходе. однако без предварительного историко-культурного анализа форм применение метода геометрической морфометрии не позволяет прийти к доказательной исторической интерпретации выявленных особенностей древней керамики. поэтому использование данного метода при анализе форм сосудов возможно только в качестве дополнительного.

Формы сосудов, историко-культурный подход, метод геометрической морфометрии, балановский могильник, балановская культура, эпоха бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/143163947

IDR: 143163947

Текст научной статьи Возможности и пределы применения метода геометрической морфометрии для анализа форм глиняных сосудов

Источники. Источником для написания данной работы послужили целые и реставрированные сосуды из Балановского могильника балановской культуры, хранящиеся в ГИМе и Государственном Эрмитаже1. Одному из авторов более 20 лет назад удалось зафиксировать и подготовить для специального, но предварительного, изучения 99 форм сосудов, 80 из которых относятся к категории «горшки» и 19 – к категории «амфоры» (Волкова, 1996), а недавно пришлось вновь вернуться к этому материалу с целью его более углубленного анализа (Волкова, в печати). Изучение проводилось с позиций историко-культурного подхода к анализу древней керамики, разработанного А. А. Бобринским (1986; 1988; 1999) и развиваемого в последнее время применительно к формам глиняной посуды Ю. Б. Цетлиным (2012; 2014).

В ходе этого более углубленного анализа было выяснено, что к балановским горшкам относятся 44 формы, к атликасинским – 32; к балановским амфорам – 8, к атликасинским – 10 сосудов; культурную принадлежность 5 сосудов однозначно определить не удалось. Также были выявлены гончарные традиции в области форм сосудов и орнаментов, свойственные балановской и атликасинской группам населения, использовавшим Балановский могильник в качестве общего кладбища. Помимо этого, установлено, что, во-первых, атликасинские сосуды (и горшки и амфоры) «ниже» балановских по общей пропорциональности; во-вторых, для атликасинских горшков характерна такая функциональная часть, как «щека» и частично сформированная «шея», а у балановских – в основном нет «щеки», и «шея» находится в несформированном состоянии; в-третьих, удалось выделить смешанные балановско-атликасинские традиции на разных уровнях анализа как форм сосудов, так и орнаментов.

Таким образом, мы изначально уже располагали конкретной информацией об историко-культурном содержании данных объектов исследования, с которой могли сопоставляться результаты анализа форм сосудов, полученные с помощью метода геометрической морфометрии.

Методика. Геометрическая морфометрия представляет собой комплекс количественных и основанных на них графических методов анализа форм различных объектов (Bookstein, 1991). Она базируется на статистическом анализе координат «меток» или «точек», нанесенных на контур изучаемого объекта, а математический аппарат этого метода позволяет анализировать форму изучаемых объектов как таковую, отвлекаясь от их конкретных размерных характеристик. Это существенно отличает ее от традиционной морфометрии, где в качестве предмета анализа используются интересующие исследователя линейные параметры, в результате чего изучаются не сами формы объектов, а их размерные характеристики. Данные о координатах меток могут анализироваться с помощью различных статистических методов – метода главных компонент, дискриминантного анализа, канонического анализа и проч. Выбор определенных методов зависит от конкретных задач, стоящих перед исследователем, а также от требуемой детальности конечных результатов. В данной работе был использован метод главных компонент. Учитывая поставленную цель, связанную с попыткой выявления разных групп форм керамической посуды, применение описываемого метода представляется наиболее целесообразным. Он основан на определении структуры взаимосвязей между переменными, в качестве которых используются какие-либо характеристики изучаемых объектов (в случае с геометрической морфометрией – координаты меток, нанесенных на контур объекта). Главные компоненты, в свою очередь, представляют собой наборы тесно коррелируемых переменных, наиболее полно описывающих разнообразие форм сравниваемых объектов.

Процедура исследования. В программе tpsDig на контуры анализируемых сосудов были нанесены метки (landmarks), каждая из которых имела координаты по осям X и Ү. Полученные данные были преобразованы в TPS-файл, пригодный для компьютерного статистического анализа. Были использованы два способа нанесения точек, характеризующие как бы два этапа знаний о конкретном содержании исследуемых объектов.

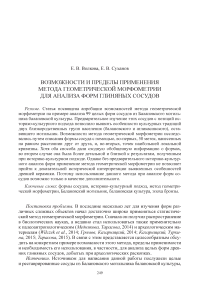

Первый способ подразумевал формальное описание конфигурации усредненного контура сосуда, посредством нанесения на него 50 меток2, расположенных на равном расстоянии относительно друг друга (инструмент draw background curves) (рис. 1, А ).

Второй способ заключался в нанесении меток в соответствии с расположением на контуре сосуда точек наибольшей локальной кривизны (далее НЛК) и критических точек, определенных ранее для выделения разных функциональных частей форм. Необходимо напомнить, что эти точки отражают применение так называемых акцентированных усилий гончара при лепке сосуда, т. е. его конкретные навыки труда. Формы сосудов могут иметь разное количество функциональных частей: от трех (губа, тулово, основание тулова) – наиболее простые формы – до семи (губа, щека, шея, плечо, предплечье, тулово, основание тулова) – наиболее сложные по своей естественной структуре ( Бобринский , 1988; Цетлин , 2012. С. 154–160).

Следует еще раз подчеркнуть, что для анализа форм объектов с помощью метода геометрической морфометрии необходимо строгое соблюдение правила об одинаковом числе меток на всех сравниваемых объектах. Это создавало определенные сложности при описании контуров сосудов Балановского могильника, где прослежены различные варианты естественных структур форм, начиная от четырехчастных (губа + плечо, + тулово + основание тулова) и заканчивая наиболее сложными, имеющими семь теоретически возможных функциональных частей, перечисленных выше. Кроме того, большая часть балановских сосудов имеет сложную губу, состоящую из двух частей, отмечаемых также точками НЛК, т. е. в данном случае не каждая точка НЛК определяет границы между разными функциональными частями.

Для соблюдения правила об одинаковом числе точек, описывающих контур сосуда, было решено наносить на каждую форму семь максимально возможных меток (именно 7, а не 8, поскольку основание тулова всех сосудов находится

Рис. 1. Схема нанесения меток на контуры сосудов

А – первый способ; Б – второй способ в несформированном состоянии), причем все точки, кроме метки № 2, имеют определенную и постоянную смысловую нагрузку. Метка № 2 может определять либо нижний край простой губы, либо середину сложной губы. В первом случае пространство между точками № 2 и 3 будет щекой, а во втором случае – составной частью сложной губы. Метка № 1 указывает на верхний край губы (верхнее окончание контура сосуда), метки № 3 и 4 маркируют начало и конец шеи, между метками № 4 и 5 находится плечо, между метками № 5 и 6 – предплечье, между метками № 6 и 7 – тулово сосуда. Метка № 7 маркировала нижнее окончание контура сосуда (основание тулова). В том случае, если одна или несколько функциональных частей отсутствовали в структуре формы, две метки, маркирующие их границы, ставились рядом друг с другом (рис. 1, Б).

Полученные этими двумя способами формализованные описания контура сосудов были подвергнуты анализу с помощью метода главных компонент в программе MorphoJ. Ниже рассматриваются основные результаты проведенного анализа.

Результаты анализа форм сосудов по 50 меткам, нанесенным через равное расстояние на контуре сосуда

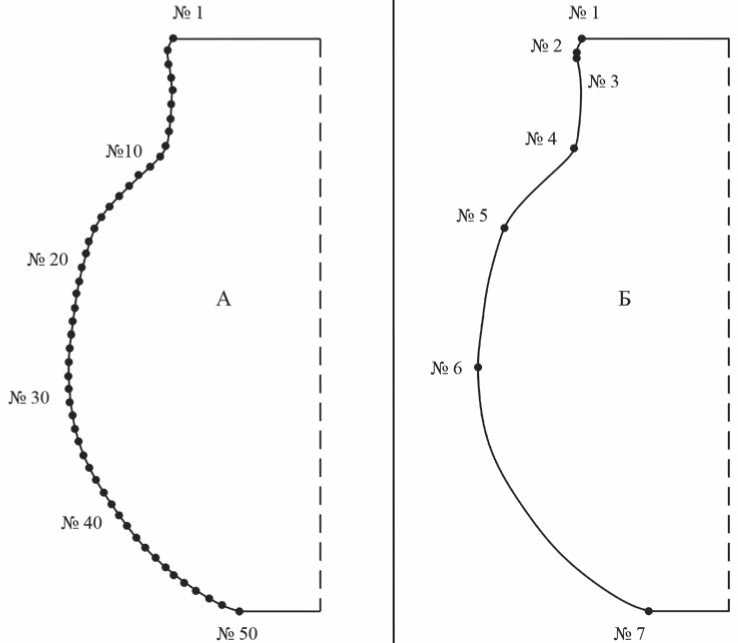

По итогам анализа методом главных компонент (далее ГК) был получен график с двумя осями координат, характеризующий дифференциацию изученной серии сосудов в двухмерном пространстве (рис. 2). На нем прослежено два множества скоплений форм, которые хорошо отличаются по ГК 1 и практически неотличимы друг от друга по ГК 2. ГК 1 ответственна за 88,4% изменений форм в серии, она определяет сочетание координат точек, влияющих как на общую пропорциональность сосудов, так и на их очертания, в частности – на высоту и детали профилировки верхней части сосуда, степень изгиба линии плеча. Анализ состава выделенных скоплений позволяет зафиксировать в левом скоплении горшки, а в правом – амфоровидные сосуды. Таким образом, первый способ изучения форм позволил разделить изучаемую серию на две заметно различающиеся морфологические группы, представляющие собой две основные категории форм посуды Балановского могильника: шаровидные горшки с выделенной шеей и амфоровидные сосуды («амфоры») ( Волкова , 1996. С. 59–61). Более детальные отличия внутри выделенных морфологических групп слабо заметны.

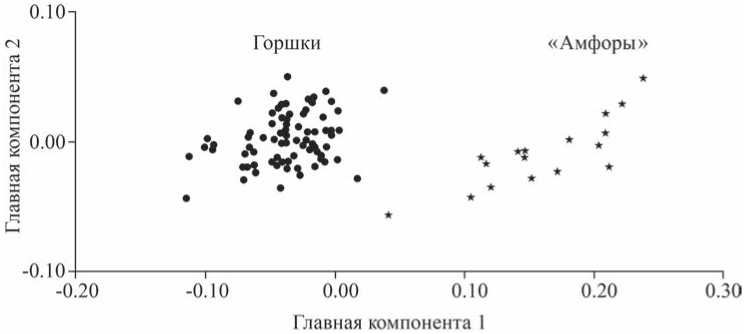

С целью более детального анализа, направленного на выявление балановских и атликасинских сосудов был проведен анализ методом главных компонент внутри каждой из категорий форм: горшков и «амфор».

Горшки . В результате анализа форм горшков выяснилось, что изменилась нагрузка на первые две главные компоненты. В данном случае ГК 1 и ГК 2 ответственны за изменения, связанные с высотой и очертаниями контура верхней части сосудов. ГК 1 определяет 59,4 % разнообразия форм. Описываемые этой компонентой изменения фиксируют изменения геометрии контура сосудов от слабо профилированной верхней части емкости и высокой шеи к сильно профилированной верхней части емкости и низкой шее. ГК 2 (вклад 24,1 %) описывает изменения линии контура сосуда от слабо профилированной верхней

Рис. 2. Результаты анализа форм сосудов методом главных компонент (первый способ)

Главная компонента 2 Главная компонента 2

Рис. 3. Результаты анализа форм сосудов методом главных компонент внутри категорий (первый способ)

А – горшки; Б – амфоры части емкости и низкой шеи к заметно профилированной верхней части емкости и высокой шее. По ГК 1 на графике более или менее уверенно выделяются три группы сосудов. В левой части графика (рис. 3. А) располагается относительно обособленная группа, состоящая из пяти сосудов (группа 1). Судя по данным ГК 1, это формы со слабо профилированной верхней частью емкости и высокой шеей. 3 сосуда из этой группы атликасинские (60%), один – балановский (20%) и один – неясной культурной принадлежности (20 %). В правой части графика находится подавляющее большинство точек, характеризующее весьма представительную группу из 60 горшков. Это формы с выраженной профилировкой верхней части емкости и укороченной шеей. В данную группу (группа 2) попали как балановские, так и атликасинские сосуды (балановских – 53 %, атликасин-ских – 42 % и неясной культурной принадлежности – 5 %). Между этими двумя группами, в средней части графика, выделяется еще одна группа (группа 3) из 10 сосудов, представляющих, вероятно, промежуточный относительно двух крайних множеств (групп 1 и 2) морфологический вариант форм. Интересно, что в этой группе преобладают балановские горшки (80 %), есть один атлика-синский (10%) и один неясной культурной принадлежности (10%).

Амфоры . Рассмотрим результаты анализа форм внутри группы амфоровидных сосудов. ГК 1 отвечает за 81,6% изменчивости форм в данной серии и, судя по всему, определяет различия форм по общей пропорциональности (рис. 3, Б ). ГК 2 фиксирует только 12,5 % изменчивости. Легко заметить, что группировка сосудов на графике в визуально воспринимаемые множества не является однозначной. Если обозначить формальную границу между группами на уровне значения около 0,00 коэффициента ГК 1, то мы получим две группы. В состав первой из них (левая часть графика) входят 9 форм, 7 из которых балановские (78 %), одна – атликасинская (11 %) и одна – неясной культурной принадлежности. В состав второй группы (правая часть графика) входят также 9 форм, 8 из которых атликасинские (89 %) и одна – балановская.

Таким образом, анализ форм горшков позволил выделить три группы (одна преимущественно с атликасинскими сосудами, вторая – преимущественно с балановскими и третья – с балановскими и атликасинскими в равной мере), а анализ форм амфоровидных сосудов – две группы, более четко различающиеся по своей культурной принадлежности. Кроме того, подтвердилось, что атликасинские амфоры по общей пропорциональности «ниже», чем балановские.

Результаты анализа форм по точкам наибольшей локальной кривизны и критическим точкам

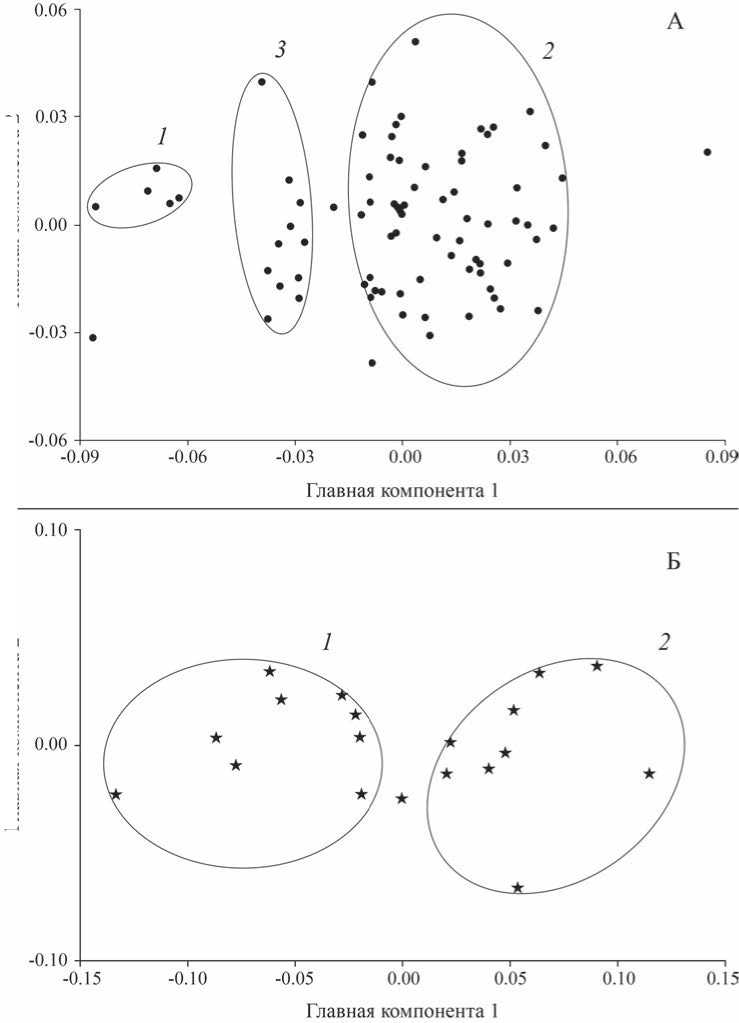

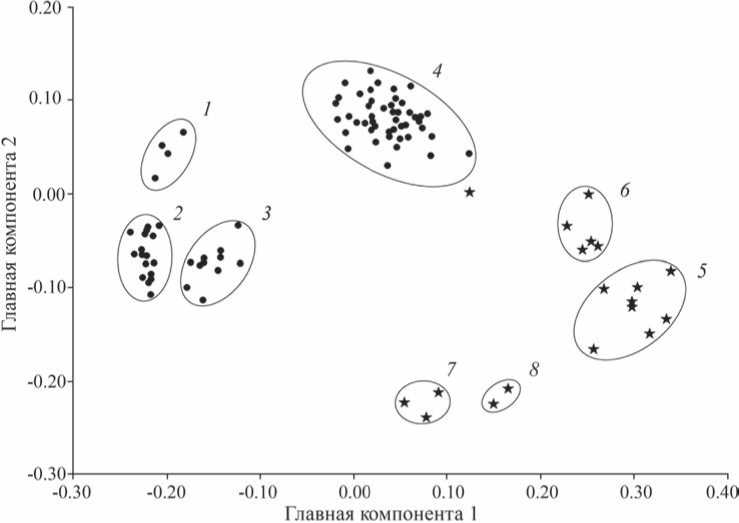

В данном случае анализ ведется по меткам, расставленным на контуре сосуда с учетом естественной структуры форм сосудов. По итогам анализа методом главных компонент был получен график с двумя осями координат, графически характеризующий дифференциацию изученной серии в двухмерном пространстве (рис. 4). Ось ГК 1 отражает 61 % общей изменчивости, ГК 2 – 23,9 %. ГК 1 демонстрирует различия форм по комплексу морфологических параметров,

Рис. 4. Результаты анализа форм сосудов методом главных компонент (второй способ)

включающего соотношение высоты плеча и предплечья, а также общую пропорциональность сосуда в целом.

В левой части графика представлены формы высокой общей пропорциональности, в естественной структуре которых предплечье занимает большую часть, чем плечо; в правой части графика – противоположный вариант: формы низкой пропорциональности, в структуре которых предплечье занимает меньшую часть по сравнению с плечом или же предплечье отсутствует совсем. Линия изменчивости по ГК 2 в основном складывается из тех же морфологических параметров – доли плеча и предплечья в общей структуре формы, высоты шеи и общей пропорциональности сосуда, однако фактические отличия форм описываются другой комбинацией их параметров. В частности, в нижней части графика представлены формы низкой общей пропорциональности, с низкой шеей, в структуре которых хорошо выражено предплечье. По мере продвижения к верхней части графика они сменяются формами более высокой пропорциональности, с высокой шеей, в структуре которых отсутствует предплечье.

Соответственно, можно заключить, что горшки и амфоровидные сосуды отличаются друг от друга как по ГК 1, так и по ГК 2. На графике это выражено в концентрации маркеров горшков в левом верхнем углу и маркеров амфоровидных сосудов в правом нижнем углу. При этом внутри некоторых множеств хорошо заметны более мелкие локальные скопления. Так, представляется возможным выделить по четыре скопления и в группе горшков, и в группе амфоровидных сосудов.

Для удобства последующего описания и анализа каждому из скоплений мы присвоим отдельный номер от 1 до 8: № 1–4 соответствуют горшкам, а № 5–8 – амфоровидным сосудам.

В множестве горшков более близкими друг к другу оказываются группы 1, 2 и 3. Все они отличаются от группы 4 наличием у форм предплечья. В группе 1 представлены сосуды с наиболее высокой шеей и низким предплечьем. Сюда входят 4 горшка: три атликасинских (75 %) и один балановский (25 %). В группе 2 наблюдаем формы с низкой шеей и высоким предплечьем. К ней относятся 16 горшков: 13 балановские (81 %), два атликасинских (13 %) и один – неясной культурной принадлежности (6 %). В группе 3 присутствуют формы, в структуре которых появляется невысокое плечо, а по высоте шеи они практически неотличимы от форм группы 2. Сюда входят 11 горшков: 7 балановских (64 %), 3 атликасинских (43 %) и один – неясной культурной принадлежности (9 %). Группа 4 сформирована горшками, в структуре которых вместо предплечья присутствует плечо. В ней 48 горшков: 23 атликасинских (48 %), 22 балановских (46%) и три – неясной культурной принадлежности (6%).

У амфоровидных сосудов выделяются четыре группы: 5, 6, 7 и 8. В группах 5 и 6 (всего 13 сосудов) находятся амфоры без предплечья, а в группах 7 и 8 (всего 5 сосудов) – с предплечьем. К группе 5 относятся 8 амфор, и все они атликасинские (100%). В составе группы 6 имеется 5 амфор, из которых 4 балановские (80 %) и одна – неясной культурной принадлежности (20 %). Группа 7 включает 3 амфоры, и все они балановские (100 %). В состав группы 8 вошли только две атликасинские амфоры (100%). Формы группы 7 в целом более «высокие» по общей пропорциональности, чем формы группы 8.

Таким образом, горшки первой группы преимущественно атликасинские, второй и третьей – преимущественно балановские, в четвертой, наиболее представительной, группе присутствуют горшки в равной мере как балановские, так и атликасинские. Амфоры в группах 5 и 8 только атликасинские, в группе 6 – в основном балановские, а в группе 7 – только балановские.

Завершая описание технических и процессуальных аспектов исследования форм с помощью метода геометрической морфометрии, резюмируем основные полученные данные.

Анализ форм сосудов первым способом, связанным с описанием очертаний контура 50 точками, позволил выделить две группы форм. Нужно, однако, заметить, что различия между ними были вполне очевидны даже без применения специальных математических процедур. Более детальная характеристика разнообразия форм оказалась возможна лишь путем дополнительного анализа сосудов внутри каждой из выделенных групп: шаровидных горшков с выделенным горлом и амфоровидных сосудов. По формальной концентрации точек на графике горшковидные сосуды могут быть разделены на три группы, одна из которых – атликасинская, другая – балановская, а третья содержит в равной мере и балановские, и атликасинские сосуды. У амфоровидных сосудов выделились две группы: атликасинская и балановская. Объективные культурные особенности изучаемых форм в полной мере проследить не удалось.

Более детальную картину продемонстрировали результаты анализа форм сосудов по точкам НЛК и ТК, отражающим их естественную структуру. У горшков выделились 4 группы (одна преимущественно атликасинская, две преимущественно балановские и одна в равной степени балановская и атликасинская), у амфор также 4 группы (две атликасинские и две балановские). Эти группы характеризуются различием форм по их естественной структуре и общей пропорциональности сосудов.

Особое значение имеет вопрос о сопоставимости результатов, полученных путем применения двух принципиально разных способов описания очертаний контура сосудов. Для его решения выделенные разными способами анализа группы форм были сопоставлены между собой. Оказалось, что две группы горшков, выделившиеся по 50 точкам и точкам НЛК, по составу форм почти полностью совпадают – это группы 1 и 3 (по 50 точкам) и 2 (по точкам НЛК). Группы 3 и 4 горшковидных сосудов, выделенные путем анализа по точкам НЛК, при первом способе изучения форм образовали нерасчлененную группу 2. Выше мы уже отмечали, что группа 3 отличается от группы 4 присутствием в составе естественной структуры небольшого по высоте плеча. Соответственно, при анализе по точкам НЛК эти два множества форм продемонстрировали дискретность. Компонентный анализ форм, описанных 50 точками, этих особенностей выявить не позволил.

Близкой к вышеописанной оказалась ситуация внутри группы амфоровидных сосудов. Состав группы 2, выделившейся по 50 точкам, оказался почти идентичным группе 5, полученной по точкам НЛК. Но при этом в состав группы 1, выделенной первым способом (по 50 точкам), примерно в равном соотношении вошли формы, оказавшиеся в разных множествах при анализе по точкам НЛК (группы 6, 7 и 8).

Выводы

Проведенный сравнительный анализ результатов, полученных при изучении форм сосудов Балановского могильника методами историко-культурного подхода и двумя способами метода геометрической морфометрии, позволил прийти к следующим выводам.

-

1. В результате применения для анализа форм археологических сосудов метода геометрической морфометрии с разной степенью формализации контура (полной формализации при его описании 50 метками и частичной формализации при использовании для этого точек НЛК, характеризующих особенности естественной структуры форм) были получены хотя и близкие, но не полностью тождественные друг другу данные. Обоими способами удалось выделить балановские и атликасинские амфоры и частично балановские и атликасинские горшки. Второй способ (по точкам НЛК) дал более дробное деление внутри групп балановских и атликасинских сосудов, что, впрочем, и ожидалось.

-

2. Конкретизируя этот общий вывод, мы можем заключить, что в результате применения первого способа подтвердилась, во-первых, более низкая общая пропорциональность амфоровидных сосудов по сравнению с горшковидными; во-вторых, более высокая общая пропорциональность балановских «амфор», чем атликасинских. Применение второго способа анализа приводит к тем же

выводам, что и первого, но позволяет заметить, что отдельная группа атликасин-ских горшков имеет более высокую шею.

Что же показывают полученные с помощью метода геометрической морфометрии результаты по сравнению с теми, что дало применение к этим объектам методов историко-культурного подхода изучения форм глиняной посуды?

Напомним, что ранее методами историко-культурного подхода к анализу форм сосудов было установлено, что атликасинские сосуды (и горшки и амфоры) «ниже» балановских по общей пропорциональности, что для атликасинских горшков характерна такая функциональная часть, как «щека» и частично сформированная «шея», что часть сосудов характеризуется смешанными балановско-атликасинскими традициями на разных уровнях анализа их форм. Оставляем в стороне полученные данные о смешанных традициях в области орнаментации этих двух групп населения, т. к. в данной статье они не являются предметом изучения.

Итак, при историко-культурном подходе к изучению форм сосудов сначала выявляются навыки труда древних гончаров по приданию глиняным сосудам определенных очертаний, наиболее устойчивые из этих навыков характеризуют культурные традиции как гончаров, так и потребителей сосудов в конкретных группах древнего населения, которые закономерным образом изменяются и развиваются в ходе процессов культурного смешения носителей разных традиций. Эти процессы мы и улавливаем, изучая культурные традиции и их изменения.

Применение же метода геометрической морфометрии в обоих случаях, во-первых, дало аналогичную, но все-таки более обобщенную информацию о группах форм; во-вторых, позволило выделить некие множества форм сосудов по формальному сходству их контуров. В некоторых случаях полученные множества совпали с ранее выделенными двумя группами сосудов разной культурной принадлежности. Однако в случае отсутствия в нашем распоряжении этих данных вряд ли оказалось бы возможным обеспечить полученные с помощью метода геометрической морфометрии множества достоверным историкокультурным объяснением. Изложенные результаты указывают на допустимость применения геометрической морфометрии при анализе форм сосудов лишь как дополнительного, но не основного метода исследования.

Список литературы Возможности и пределы применения метода геометрической морфометрии для анализа форм глиняных сосудов

- Бобринский А. А., 1986. О методике изучения форм глиняной посуды из археологических раскопок//Культуры Восточной Европы I тысячелетия. Куйбышев: Куйбышевский гос. ун-т. С. 137-157.

- Бобринский А. А., 1988. Функциональные части в составе емкостей глиняной посуды//Проблемы изучения археологической керамики. Куйбышев: Куйбышевский гос. ун-т. С. 5-21.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 181-198.

- Волкова Е. В., 1996. Гончарство фатьяновских племен. Москва: Наука. 123 с.

- Волкова Е. В. Морфология сосудов Балановского могильника. ГИМ. (В печати.)

- Громов А. В., Казарницкий А. А., 2014. Применение методов геометрической морфометрии при изучении форм керамической посуды//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. IV/Отв. ред.: А. Г. Ситдиков, Н. А. Макаров, А. П. Деревянко. Казань: Отечество. С. 143-145.

- Казарницкий А. А., Туркина И. С., 2015. Форма могильной ямы и положение скелета: опыт анализа изменчивости методами геометрической морфометрии//КСИА. Вып. 238. С. 277-287.

- Медникова М. Б., Тарасова А. А., 2014. Опыт применения метода геометрической морфометрии в определении степени сходства и биологического родства погребенных в Пепкинском кургане эпохи средней бронзы//КСИА. 2014. Вып. 234. С. 338-352.

- Тарасова А. А., 2015. Геометрическая морфометрия как метод сравнительного количественного анализа формы археологических объектов//Новые материалы и методы археологического исследования: материалы III Междунар. конф. молодых ученых. Москва: ИА РАН. C. 196-198.

- Цетлин Ю. Б., 2012. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. Москва: ИА РАН. 380 с.

- Цетлин Ю. Б., 2014. Формы сосудов как объект анализа и источник исторической информации//КСИА. Вып. 236. С. 374-378.

- Bookstein F. L., 1991. Morphometric tools for landmark data: geometry and biology. Cambridge: Cambridge University Press. 198 р.

- Wilczek J., Monna F., Barral P., Burlet L., Chateau C., Navarro N., 2014. Morphometrics of Second Iron Age ceramics -strengths, weaknesses, and comparison with traditional typology//JAS. Vol. 50. P. 39-50.