Возможности и реалии формирования доходной части бюджетов домохозяйств

Автор: Смирнова Н.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Мониторинг доходов и уровня жизни населения России

Статья в выпуске: 5 (171), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам структуры, динамики и тенденциям развития бюджетов российских домохозяйств. Рассмотрена структура источников формирования доходной части бюджетов, их обусловленность характером проводимой социальной политики. Показана динамика различных составляющих доходов домохозяйств, а также структура их расходов в зависимости от уровня материальной обеспеченности домохозяйства. Обозначены перспективные направления пополнения доходной части их бюджетов.

Домохозяйство, среднедушевой доход, зарплата, предпринимательский доход; структура потребительских расходов домохозяйства, бюджет домохозяйства

Короткий адрес: https://sciup.org/143181648

IDR: 143181648

Текст научной статьи Возможности и реалии формирования доходной части бюджетов домохозяйств

Категория «домохозяйство» представляет собой, хозяйство совместно проживающих людей, обеспечивающих производство и воспроизводство трудовых ресурсов, осуществляющих различные виды деятельности, вследствие чего, здесь образуются доходы, накопления, то есть формируется общий бюджет. Актуальность данного вопроса состоит в том, что домашние хозяйства выступают одним из важнейших субъектов экономической деятельности, от результатов которой зависит не только благосостояние отдельной хозяйственной единицы, но и всего населения страны в целом Став наряду с коммерческими предприятиями и государством крупнейшим субъектом экономики, домашние хозяйства участвуют во всех её структуроформирующих процессах.

Во-первых, домашние хозяйства выступают на рынке в качестве покупателей товаров и услуг, производимых предприятиями. Большая часть создаваемого в них продукта в виде товаров и услуг идет в сферу личного потребления. Во-вторых, предоставляют этим предприятиям факторы производства (труд, капитал, землю, прочие ресурсы) В-третьих, сберегают часть формируемого в экономике совокупного дохода, приобретая реаль- ные финансовые активы, а также через свободные финансовые средства выполняют роль источника инвестиционных ресурсов в экономике.

С другой стороны, будучи первичной экономической ячейкой общества, домохозяйства наглядно демонстрируют эффективность действующей в обществе модели хозяйствования Структура и состав доходов их членов, уровень этих доходов и степень их сбалансированности со структурой и уровнем расходов как нельзя лучше характеризуют результативность проводимой социальной политики в стране. Крепкие домохозяйства – это основа среднего класса, от стабильности экономического положения которого зависит налогооблагаемая база федерального бюджета Таким образом, домашние хозяйства являются неотъемлемой частью экономики любой страны.

Экономические преобразования все более увеличивают значимость материального благополучия домашних хозяйств для развития отечественной экономики. Появляется необходимость более широко использовать доходы домохозяйств для формирования бюджетных, кредитных, страховых ресурсов, необходимость вовлечения их в инвестиционные проекты.

Таблица 1

Структура денежных доходов населения *) по источникам возникновения (в процентах от общего объема денежных доходов)

|

1990 |

1995 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

Денежные доходы населения – всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

В том числе доходы от предпринимательской деятельности |

– |

17,8 |

8,7 |

8,8 |

8,7 |

7,2 |

8,4 |

7,2 |

|

Оплата труда |

74,4 |

17,5 |

24,6 |

28,6 |

30,8 |

34,9 |

48,5 |

40,9 |

|

Социальные выплаты |

11,0 |

4,7 |

8,6 |

7,2 |

6,8 |

6,2 |

9,7 |

10,3 |

|

Доходы от собственности |

3,2 |

7,0 |

13,9 |

22,6 |

18,3 |

14,0 |

16,0 |

17,0 |

|

Другие доходы (включая скрытую заработную плату) |

11,4 |

53,0 |

44,2 |

32,8 |

35,4 |

37,7 |

17,4 |

24,6 |

*) Официальный сайт Росстата

В ходе реформирования российской экономики и перехода от плана к рынку, произошли значительные перемены в условиях образования, принципах распределения и направлениях использования денежных доходов населения. Как и во всей экономической системе, в сфере денежных доходов домашних хозяйств радикальные изменения начались в 1992-1995 гг., когда было проведено реформирование стиля и методов хозяйствования, институционально-правовых условий и форм собственности. Состав и структура денежных доходов населения в России претерпели в это время существенные изменения (см. таб. 1).

Судя по приведённым данным, очевидно слабое использование такого источника пополнения денежных доходов населения, каким является предпринимательская деятельность. Её доля упала с 17,8% на заре реформ (1995 г.) до 7,2% в 2009 г., то есть на 10,6%. Но именно предприниматель- ская деятельность во многих странах мировой экономики подпитывает доходы крепкого среднего класса и формирует налоговую базу государственного бюджета.

Оплата труда стала занимать меньшую долю в структуре денежных доходов населения, она снизилась с 74,4% в 1990 г. до 40,9% в 2009 г., то есть – на 33,5%.

Это процесс – закономерный в рыночной экономике,и он не вызывал бы опасений,если бы адекватно этому росли доходы из других вполне рыночные источников,но этого не происходило [1].

Динамика среднедушевых денежных доходов населения за период 1992-2010 гг. демонстрирует (см. таб. 2) нестабильность уровня материальной обеспеченности населения РФ, волнообразные подъёмы и падения его в период между двумя финансовыми кризисами 1998 и 2008 гг.

Таблица 2

Показатели динамики доходов населения РФ за 1992-2010 гг.

|

1992 |

1995 |

2000 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

|

Среднедуш. денежные доходы населения 2) (в мес.), руб. (до 2000 г. – тыс. руб.) |

4,0 |

515,9 |

2281 |

8112 |

10196 |

12603 |

14941 |

16838 |

18553 |

|

Реальные располагаемые денежн. доходы, в %% к предыд. году |

52 |

85 |

112 |

112 |

113 |

112 |

102 |

102 |

104 |

|

Среднемесячная номин. начислен. зарплата работников организаций, руб. (до 2000 г. – тыс. руб.) |

6,0 |

472,4 |

2223 |

8555 |

10634 |

13593 |

17290 |

18638 |

21193 |

|

Реальная начислен. зарплата, в %% к предыдущему году |

67 |

72 |

121 |

113 |

113 |

117 |

111 |

97 |

105 |

|

Средний размер назнач. пенсий 3), руб. (до 2000 г. тыс. руб.) |

1,6 |

188,1 |

694,3 |

2364 |

2726 |

3116 |

4199 |

5191 |

7476 |

|

Реальный размер назнач. пенсий 3), в %% к пред. году |

52 |

81 |

128 |

110 |

105 |

105 |

118 |

111 |

135 |

|

Минимальный размер оплаты труда (в среднем за год), руб. (до 2000 г тыс. руб.) |

0,7 |

42,5 |

107,8 |

746,7 |

1000 |

1500 |

2300 |

4330 |

4330 |

|

Реальный размер миним. оплаты труда, в %% к предыд. году |

41,5 |

81,4 |

106,9 |

110,4 |

122,1 |

137,6 |

134,4 |

168,6 |

93,6 |

Источник: Россия в цифрах – 2011 г Copyright © Федеральная служба государственной статистики.

За предыдущие мировому финансовому кризису годы экономического подъёма в России (с 2002 по 2007гг.) произошли определённые положительные сдвиги, как в структуре денежных доходов населения, так и в общем их уровне в среднем на душу населения.

1) В постоянных ценах.

Состав финансовых источников доходов бюджетов домохозяйств в разных регионах России может различаться в силу многих экономико-географических и иных причин (см. табл. 3). Это вызывает значительный разброс значений среднедушевых доходов в сравнении со среднероссийским их уровнем.

В Южном, Северо-Кавказском 1, Приволжском и Сибирском федеральных округах среднедуше- вые денежные доходы населения были ниже среднего уровня по России. Наиболее низкие доходы наблюдались у населения Северо-Кавказского федерального округа. Они составили 0,67 к среднероссийскому значению показателя. Более общую характеристику региональных различий в уровне среднедушевых доходов населения дают данные таблицы 4.

Таблица 3

в разовых единицах

|

Федеральные округа |

2010 г. |

Справочно: 2009 г. |

|

Центральный |

1,35 |

1,36 |

|

Северо-Западный |

1,09 |

1,05 |

|

Южный (состав 2009 г.) |

– |

0,71 |

|

Южный (состав 2010 г.) |

0,77 |

– |

|

Северо-Кавказский |

0,67 |

– |

|

Приволжский |

0,82 |

0,80 |

|

Уральский |

1,26 |

1,17 |

|

Сибирский |

0,77 |

0,79 |

|

Дальневосточный |

1,11 |

1,08 |

Таблица 4

(количество субъектов)

|

Диапазоны группировки, % |

2010 г. |

Справочно: 2009 г. |

|

До 75 |

34 |

39 |

|

75-100 |

30 |

24 |

|

100-125 |

7 |

6 |

|

свыше 125 |

11 |

13 |

1 – В соответствии с Указом Президента РФ от 19 января 2010 г. № 82 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849, и в Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти»» в 2010 г. список федеральных округов изменился с семи до восьми. Южный федеральный округ был преобразован в Южный федеральный округ нового состава и Северо-Кавказский федеральный округ. Новый состав Южного федерального округа образовали: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область. В Северо-Кавказский федеральный округ вошли: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, центр федерального округа – г. Пятигорск.

2– Здесь и далее по тексту источник данных Мониторинг доходов и уровня жизни населения. – М.: ОАО «ВЦУЖ». – 2010, № 2, с. 12-34.

Изменение денежных доходов на душу населения в федеральных округах за период II квартал 2009 г. – II квартал 2010 г2. (уровень доходов РФ = 1)

Соотношение региональных значений среднедушевых денежных доходов со среднероссийским значением показателя [7]

В Центральном, Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах среднедушевые денежные доходы населения были выше их среднероссийской величины в рассматриваемом периоде. Наиболее высоким был показатель Центрального федерального округа. Он превысил в рассматриваемом периоде средний уровень по России в 1,35 раза.

В значительной части субъектов среднедушевые денежные доходы населения во II кв 2010 г. не превышали 75% от среднероссийского значения этого показателя. Таких низкодоходных регионов было 34. Еще в 30 субъектах среднедушевые денежные доходы превышали 75% от среднероссийского значения показателя, однако они не достигали среднего уровня по России. В остальных 18 субъектах среднедушевые денежные доходы во II квартале 2010 г были выше среднероссийской величины. Из них 11 субъектов показали среднедушевые доходы выше 125% от среднего уровня по России. Высокая дифференциация регионов по уровню доходов не является исключительным случаем,свя-занным с экстремальными условиями жизни в отдельных регионах, она – не результат влияния финансового кризиса,к сожалению это – давно сложившаяся рутинная ситуация [2].

Представляет интерес, в этой связи, распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, что можно проследить на данных таблицы 5.

Наиболее весомые группы населения в распределении денежных доходов населения сместились вниз: в интервале 10,1-15,0 тыс. руб. сконцентрировалось 20,4% населения, а интервале 15,1-25,0 тыс. руб. – 21,8% населения, ещё 18,6% населения относятся к замыкающей группе со среднедушевыми денежными доходами в месяц свыше 25000,0. Это самая высокая доля высокодоходной группы, начиная с 2004 г.

В то же время, 39,2% населения имеют среднедушевые денежные доходы в месяц меньше 10 тыс руб. Уровень жизни значительной части экономически активного населения России на протяжении всех лет реформенных преобразований остаётся невысоким. Этим во многом объясняется тот факт, что население теряет доверие к эффективности проводимой социальной политики в области доходов [4]. Остаётся весьма низким уровень психологической готовности большей части населения к продолжению экономических преобразований в экономике, что объясняется сохраняющимся невысоким уровнем жизни малоимущего населения (см. таб. 6).

Таблица 5

|

Годы |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

Все население |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

в том числе со среднедушевыми денежными доходами в мес., руб.: |

||||||

|

до 2000,0 |

12,3 |

7,1 |

4,3 |

2,6 |

1,5 |

1,0 |

|

2000,1 - 4000,0 |

28,1 |

21,9 |

16,2 |

11,8 |

8,4 |

6,4 |

|

4000,1 - 6000,0 |

21,1 |

20,3 |

17,7 |

14,8 |

12,2 |

10,3 |

|

6000,1 - 8000,0 |

13,4 |

14,8 |

14,7 |

13,6 |

12,3 |

11,1 |

|

8000,1 - 10000,0 |

8,4 |

10,3 |

11,2 |

11,2 |

10,9 |

10,4 |

|

10000,1 - 15000,0 |

10,0 |

13,9 |

17,1 |

19,1 |

20,2 |

20,4 |

|

15000,1 - 25000,0 |

5,2 |

8,6 |

12,7 |

16,6 |

19,8 |

21,8 |

|

свыше 25000,0 |

1,5 |

3,1 |

6,1 |

10,3 |

14,7 |

18,6 |

3 – Официальный сайт Росстата в Интернете:

Таблица 6

Основные социально-экономические показатели1) уровня жизни малоимущего населения *)

|

Годы |

1992 |

1995 |

2000 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

Фактич. конечное потребление домохозяйств (в текущ. ценах), млрд. руб. (до 2000 г. – трлн руб.) |

7,9 |

871,6 |

3813,5 |

12455 |

15284 |

18928 |

23684 |

25071 |

27427 |

|

в процентах к ВВП |

42,8 |

61,1 |

52,3 |

57,3 |

56,7 |

57,6 |

56,5 |

63,3 |

59,5 |

|

в процентах к предыд. году 2) |

97,3 |

97,4 |

105,9 |

110,8 |

110,5 |

112,5 |

109,4 |

95,8 |

102,5 |

|

на душу населения3), руб. (до 2000 г тыс. руб.) |

53 |

5874 |

26014 |

87030 |

107263 |

133185 |

166839 |

176668 |

191881 |

|

Численность насел. с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума4), млн чел. |

49,3 |

36,5 |

42,3 |

25,2 |

21,5 |

18,7 |

18,9 |

18,5 |

18,5 |

|

в процентах от общей числен. населения |

33,5 |

24,8 |

29,0 |

17,7 |

15,2 |

13,3 |

13,4 |

13,2 |

13,1 |

|

в процентах к предыдущему году |

110,9 |

84,96) |

87,76) |

85,3 |

87,0 |

101,1 |

97,9 |

||

|

Дефицит денежных доходов малоим. населения5): |

|||||||||

|

млрд. руб. (до 2000 г. – трлн руб.) |

0,4 |

34,9 |

199,2 |

286,9 |

276,6 |

270,3 |

325,3 |

357,0 |

393,5 |

|

в процентах от общего объема денежных доходов населения |

6,2 |

3,9 |

5,0 |

2,1 |

1,6 |

1,3 |

1,3 |

1,3 |

1,2 |

|

Коэффициент дифференциации доходов 6), в разах |

8,0 |

13,5 |

13,9 |

15,2 |

16,0 |

16,8 |

16,8 |

16,6 |

16,5 |

*)Россия в цифрах - 2011 г Copyright © Федеральная служба государственной статистики

1) – В постоянных ценах.

2) – За 2005-2009 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010 г. - с учетом предварительных итогов ВПН-2010.

3) – 1995, 2000 г. – с учетом компенсации.

4) С 2000 г. в связи с изменением нормативной правовой базы и методологии расчета величины прожиточного минимума (см. методологические пояснения) публикуется оценка на основе данных, установленных Правительством Российской Федерации за I-IV кв. соответствующего года.

5) На основании Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» с 2005 г. изменен состав потребительской корзины для определения величины прожиточного минимума.

6) В сопоставимой методологии исчисления величины прожиточного минимума.

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов3 (в процентах к итогу)

Здесь необходимо отметить, что показатель «численность населения с душевым денежным доходом ниже величины ПМ», который официально используется в РФ для характеристики уровня бедности, фактически оказывается значительно заниженной величиной. Дело в том, что исчисляе- мый по утверждённым физиологическим нормам потребления и текущим ценам прожиточный минимум – обеспечивает лишь физическое выживание человека, его величина не способна выполнять ни иждивенческую, ни воспроизводственную функцию.

Уровень доходов, рублей в месяц, декабрь 2008

-

■ до 7200

-

■ от 7200 до 14400

-

■ от 14400до21600

-

■ от 21600 до 2 8800

-

■ от 28800до36000

-

■ от 36000 до 54000

-

■ от 54000 до 90000

-

■ более 90000

Источник:

Диаграмма 1. Распределение российских домохозяйств по уровню доходов

Как отмечают специалисты, относительная бедность в России в 2002 г. составляла 24,3% и за последующие пять лет не только не снизилась, но и поднялась до 26% . Однако использование показателя относительной бедности в официальной статистике в России потребовало бы значительных материальных затрат

На фоне относительного снижения среднего уровня жизни населения страны, продолжает усиливатьcя дифференциация доходов членов домохозяйств (см. диаграмму 1).

Расчёты проведены на базе статистики выборочных обследований домохозяйств в 2008 г., когда последствия финансового кризиса захватили ещё не все сферы деятельности домохозяйств.

Итак, согласно данным, приведённым на диаграмме 1, доход в размере до 7200 руб. в месяц имеет 3% российских домохозяйств – это нижний предел уровня доходов российских домохозяйств, выявленный статистическим обследованием. Верхний же показатель дохода в размере более 90000 руб. в месяц имеет 10% российских домохозяйств Наибольший сегмент домохозяйств – 19% приходится на интервал дохода в размере от 36000 руб до 54000 руб. в месяц. Если объединить этот сегмент с соседними (16% домохозяйств с доходами от 54000 до 90000 руб. и 11% домохозяйств с доходами от 28000 до 36000 руб.), то получим представление о границах так называемого среднего класса в России – это примерно 46% домохозяйств. Ещё 27% домохозяйств балансируют в пределах черты бедности – это относительная бедность.

Анализ этих показателей не позволяет сделать вывод о преодолении существенного расслоения домохозяйств по уровню доходов. Такое расслоение и довольно существенное налицо. Отличительной чертой диспропорции в доходах домохозяйств России является недостаточная для стабилизации налоговых поступлений в федеральный и другие уровни бюджета доля среднего класса. В то время как в экономически развитых странах средний класс является преобладающим (70% и более) и служит опорой экономики, в России он всё ещё не достигает своей «критической массы» [5].

В настоящее время статистика материального благосостояния семей опирается на данные выборочных обследований домашних хозяйств, периодически проводимых во всех субъектах РФ и охватывающих около 50 тысяч домохозяйств. Недостаточное присутствие в программе бюджетных обследований адекватных требованиям нового общества показателей положения семей, использование в основном территориально-отраслевого метода отбора домашних хозяйств, несовершенство методик сбора и обработки информации по итогам бюджетных обследований, приводит к искажению данных о денежных доходах, расходах и потреблении различных по уровню благосостояния и социально-экономическим характеристикам групп домохозяйств; источниках и структуре денежных поступлений в совокупный семейный бюджет.

Между тем, существует огромная общественная потребность в достоверной базе данных по программам бюджетных обследований, так как в % к итогу

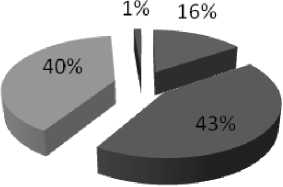

Бедные

-

■ Непродовольственные товары

-

■ Продукты питания

-

■ Оплата услуг, в том числе ЖКХ, общественного транспорта

-

■ Покупка алкогольных напитков

Диаграмма 2. Структура потребительских расходов домохозяйств с низким уровнем материальной обеспеченности они позволяют проанализировать многофакторный характер возникновения дефицита бюджетов домохозяйств на основе выявления зависимости между низкими доходами и качеством занятости, уровнем образования, условиями проживания, уровнем медицинского обслуживания, степенью доступности материальных благ и т. п.

Если социальная политика может оперировать средними показателями по заработной плате и доходам трудоспособного населения, то в контексте задачи регулирования доходов домохозяйств – это необходимые, но недостаточно точные и исчерпывающие показатели. Действительно, два трудоспособных, квалифицированных человека с одинаковой заработной платой и даже одинаковым уровнем доходов фактически могут располагать совершено разным индивидуальным объёмом жизненных средств из-за различий в семейном положении, в семейной нагрузке. Анализ показывает, что бедность в России расширенно воспроизводится на экономической основе различий дохода/потребления семьи. В число малоимущих, прежде всего, попадают члены домохозяйств с высокой иждивенческой нагрузкой [1].

Различный уровень материальной обеспеченности домохозяйств обусловливает принципиально разную структуру потребительских расходов, о чём свидетельствуют данные приводимых ниже рисунков-диаграмм (см. диаграмму 2).

У бедных слоёв населения основная доля потребительских расходов, судя по диаграмме 2, приходится на питание (43%), второе место по ве- личине расходов занимают услуги, включающие как коммунальные платежи, так и транспортные и прочие расходы (40%). Непродовольственные товары по объёму расходов занимают более скромное третье место и привлекают 16% расходов.

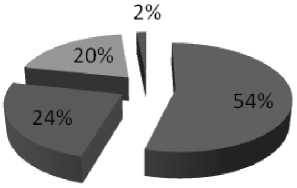

У богатых слоёв населения структура расходов принципиально другая. На первом месте по занимаемой доле в общих расходах занимают непродовольственные товары (54%), на втором – по весомости занимаемой доли потребительских расходов стоит оплата продуктов питания и лишь на третьем месте – 20,0% – оплата коммунальных услуг и общественного транспорта (см. диаграмму 3).

Итак, деформации в механизме распределения доходов обусловливают и деформации в структуре потребительских расходов, что, в свою очередь, обостряет проблему фактического потребительского спроса. Это наряду с высокой дифференциацией доходов населения оказывает негативное воздействие на экономический рост в отечественной экономике.

Все это обуславливает необходимость регулирования доходов домашних хозяйств, необходимость государственного вмешательства в данный процесс и поиска оптимального уровня дифференциации доходов населения – экономически эффективного и социально допустимого.

Механизм рыночного саморегулирования способствует углублению социальной дифференциации, расширению разрыва между богатыми и бедными. Иначе говоря, здесь рынок работает против установки на «социальную справедли-

Богатые

в % к итогу

-

■ Непродовольственные товары

Продукты питания

-

■ Оплата услуг, в том числе ЖКХ, общественного транспорта

-

■ Покупка алкогольных напитков

Диаграмма 3. Структура потребительских расходов домохозяйств с высоким уровнем материальной обеспеченности вость», недоучет которой закономерно приводит к социально-политической неустойчивости в обществе. Поэтому неизбежно регулирование процессов формирования и распределения доходов, что должно стать органической частью проводимой в обществе социальной политики в области доходов населения. Для этого возможны не столько прямые методы воздействия, сколько косвенные, опирающиеся на рыночные рычаги.

Стимулирование роста оплаты труда во всех отраслях экономики, повышение ее доли в денежных доходах домохозяйств следует, как представляется, рассматривать как перспективный рычаг повышения эффективности производства российских предприятий, активизации национального рынка труда, внутреннего потребительского рынка, один из главных факторов поступательного экономического подъема. Прежде всего, это возможно осуществить путем повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличения заработной платы работников бюджетной сферы.

Необходимо ускорить приближение МРОТ к прожиточному минимуму, с последующим переходом в перспективе к минимальному потребительскому бюджету, который будет компенсировать не только минимальные физиологические потребности, но и более высокий уровень материального и нематериального потребления семей. [4]

Основная идея рекомендаций по повышению оплаты труда в отраслях бюджетной сферы заключается в дифференциации заработной платы в зависимости от отрасли социальной сферы, сложности выполняемой работы, уровня образования, квалификации и специального стажа работников. Однако специфическая отраслевая система оплаты труда, должна руководствоваться общими принципами построения таких систем труда для всех отраслей бюджетной сферы. В частности, во всех отраслях бюджетной сферы необходимо повышать долю тарифной части в оплате труда, за счет снижения надтарифной её части, привлекать внебюджетные источники финансирования и т. п.

Мероприятия в области повышения доходов домашних хозяйств должны охватывать направления стимулирования предпринимательской деятельности. В этой связи назрела необходимость снятия административных и бюрократических ограничений развитию масштабов малого и среднего бизнеса, необходимость обеспечения правовой преемственности и непротиворечивости действующего и вновь вводимого законодательства Часто им недостаёт государственной поддержки наиболее важных сфер предпринимательской активности, которая должна осуществляться по принципу приоритетности определенных секторов экономики. Сохраняется потребность четкого нормативного государственного и общественного регулирования предпринимательской деятельности на базе местных материальных и трудовых ресурсов; содействия продвижению продукции семейных предприятий, а также предприятий, возрождающих национальные традиции и народный промысел,на региональные и межрегиональные рынки. Актуально развитие с участием местных органов власти финансовой инфраструктуры, внедрение финансовых технологий, направленных на субсидирование и стимулирование частного предпринимательства [3].

Одним из действенных инструментов политики доходов, является налоговая система, которая призвана выделить как особую группу домашние хозяйства с небольшими доходами. Здесь, на наш взгляд, необходимо ввести налогооблагаемую базу индивидуального дохода за вычетом величины прожиточного минимума, с последующим введением прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц.

Мероприятия в рамках государственной политики формирования доходов от собственности могут осуществляться в форме поощрения вложений в индивидуальное жилищное строительство, льгот предпринимателям, содействующим финансированию расходов по ипотеке у своих работников, содействия в коллективном приобретении земельных участков под дачное строительство и т. д. Все эти меры должны затрагивать не только формирование доходов, но и их распределение, использование.

-

1. Ангабегян А.Г. Социально-экономическое развитие России. – М.: ИНФРА-М, 2010;

-

2. Гражданкин В.А. Малое предпринимательство в современных условиях: монография. Барнаул: АГАУ, 2009;

-

3. Лапуста М.Г. Предпринимательство: учебник. – М.: Инфра-М, 2009.

-

4. Римашевская Н.М., Мигранова Л.А. Влияние финансового кризиса на уровень жизни населения России// Уровень жизни населения регионов России. – М.: ВЦУЖ. – 2010, № 5.

-

5. Карташова Е.И. Анализ мировых тенденций государственного стимулирования и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в кризис и посткризисный период // Вестник МГОУ. – М., 2011, № 3.

-

6. Россия в цифрах – 2011 г. Copyright © Федеральная служба государственной статистики.

-

7. Официальный сайт Росстата в Интернете: http:// www.gks.ru .

-

6. Сборник Росстата «Социальное положение и уровень жизни населения России». – 2010, № 11.

-

9. Уровень жизни населения регионов России. – М.: ВЦУЖ. – 2011, № 5.

-

10. Интернет-ресурс http://www.ereport.ru

Список литературы Возможности и реалии формирования доходной части бюджетов домохозяйств

- Ангабегян А.Г. Социально-экономическое развитие России. - М.: ИНФРА-М, 2010; Гражданкин В.А. Малое предпринимательство в современных условиях: монография. Барнаул: АГАУ, 2009.

- Римашевская Н.М., Мигранова Л.А. Влияние финансового кризиса на уровень жизни населения России// Уровень жизни населения регионов России. - М.: ВЦУЖ. - 2010, № 5. 3. Карташова Е.И. Анализ мировых тенденций государственного стимулирования и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в кризис и посткризисный период // Вестник МГОУ. - М., 2011, № 3.

- Россия в цифрах - 2011 г. Copyright © Федеральная служба государственной статистики.

- Официальный сайт Росстата в Интернете: .

- Сборник Росстата «Социальное положение и уровень жизни населения России». - 2010, № 11.

- Уровень жизни населения регионов России. - М.: ВЦУЖ. - 2011, № 5.

- Интернет-ресурс .