Возможности и резервы повышения рождаемости в России

Автор: Калачикова Ольга Николаевна, Шабунова Александра Анатольевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 6 (68), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье проведена оценка потенциала рождаемости населения России и Вологодской области по методике В.А. Борисова. Рассчитан индекс гипотетического минимума естественной рождаемости и степень его реализации. Рассмотрена структура механизмов стимулирования рождаемости в России путём воздействия на репродуктивное поведение, показана эффективность информационных способов его регулирования.

Рождаемость, репродуктивное поведение, гипотетический минимум естественной рождаемости, демографическая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147111153

IDR: 147111153 | УДК: 314.17(470.12)

Текст научной статьи Возможности и резервы повышения рождаемости в России

ские стандарты повозрастных коэффициентов рождаемости, тем самым определяя возможный минимум её уровня.

Расчёт индекса гипотетического минимума естественной рождаемости (далее – ГМЕР) потенциала рождаемости в России (и в Вологодской области) свидетельствует о наличии значительных резервов (табл. 1) .

В рассмотренный период индекс ГМЕР снижается, что свидетельствует об ухудшении возрастной и брачной структуры населения, причём снижается не только сам индекс ГМЕР, но и степень его реализации. Это позволяет говорить о том, что в настоящее время распространяется практика внутрисемейного контроля рождаемости на фоне убывания потребности в детях, это актуализирует исследования репродуктивного поведения и способов воздействия на него [6].

Обобщение существующего опыта исследований репродуктивного поведения и рождаемости позволяет представить механизм формирования выбора линии репродуктивного поведения. Под воздействием общественных институтов складываются представления населения об оптимальном числе, сроках и условиях рождения детей (репродуктивные установки), в соответствии с которыми осуществляется выбор линии репродуктивного поведения и определяется его результат. Реализация желаемых рождений, отражённая в репродуктивных установках, может происходить при наличии физической возможности (фертильности) и благоприятных условиях среды. При этом если фертильность – объективный фактор [7], то при оценке внешних факторов весьма велик субъективизм, т. к. одни и те же условия разными людьми могут оцениваться по-разному.

С общетеоретической позиции «люди ведут себя сообразно тому, как мысленно конструируют социальную ситуацию (например, в теории фреймов Ирвина Гофмана). Это не означает, что реальные условия малосущественны, это лишь показывает, что человек по-своему интерпретирует данные условия» [9, c. 42]; применительно к репродуктивному поведению «не «плохие» условия жизни, а разрыв между притязаниями на индиви-

Таблица 1. Общие коэффициенты рождаемости, гипотетический минимум естественной рождаемости и степень реализации ГМЕР

|

Год |

Россия |

Вологодская область* |

||||

|

общий коэффициент рождаемости |

гипотетический минимум естественной рождаемости |

реализация ГМЕР, % |

общий коэффициент рождаемости |

гипотетический минимум естественной рождаемости |

реализация ГМЕР, % |

|

|

в промилле |

в промилле |

|||||

|

1897 |

49,9 |

47,7 |

104,7 |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

|

1927 |

46 |

50,2 |

91,6 |

н. д. |

45,2 |

н. д. |

|

1939 |

37 |

51,4 |

72 |

н. д. |

42,8 |

н. д. |

|

1959 |

23,9 |

49,2 |

48,6 |

н. д. |

46,1 |

н. д. |

|

1970 |

14,4 |

47,2 |

30,6 |

12,8 |

43,1 |

29,7 |

|

1979 |

15,9 |

47,6 |

33,4 |

16,2 |

42,8 |

37,8 |

|

1989 |

15,3 |

48,7 |

31,5 |

14,9 |

47,7 |

31,2 |

|

2002** |

9,7 |

39,3 |

24,7 |

10,1 |

38,2 |

26,5 |

|

2010 |

12,5 |

н. д. |

н. д. |

12,5 |

37,9 |

33,0 |

Источник: Антонов А.И., Борисов В.А. Лекции по демографии. – М., 2011. – С. 204.

* Рассчитано автором по данным Вологдастата.

** Рассчитано по данным переписи населения 2002 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.perepis2002.ru/index .

html?id=9

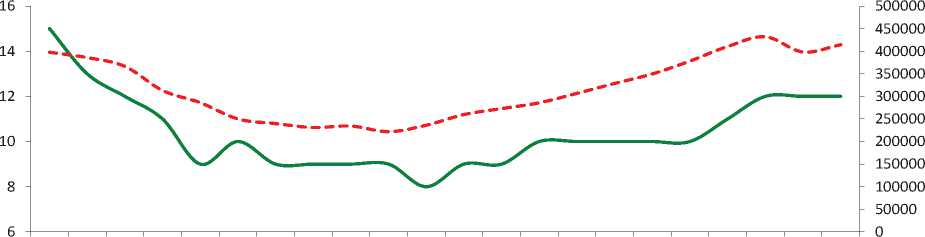

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Год

Общий коэффициент рождаемости, промилле — — — — ВВП в ценах 2000 г., млрд долларов

Рис. 1. Динамика валового внутреннего продукта, общего коэффициента рождаемости населения России

Источник: World Development Indicators / World Bank, 2011.

дуальный успех и достигнутым положением заставляет придумывать правдоподобные ссылки на символические помехи к рождению детей [1, c. 57].

Таким образом, реализация желаемых рождений происходит в системе «хочу/могу». При наличии потребности в детях в каждом предполагаемом случае полного репродуктивного цикла проходит два этапа оценки условий («могу»). Первый этап – физическая возможность зачатия, вынашивания и родоразреше-ния, что определяется репродуктивным здоровьем, второй – оценка возможностей воспитания ребёнка (самооценка условий среды).

Демографическая политика страны, целью которой является повышение рождаемости населения, содержит преимущественно материальные механизмы, обусловленные тем, что уровень рождаемости населения России находится в тесной корреляционной связи с уровнем экономического развития (r=0,81), согласуется с фазами экономического цикла.

Период спада в экономике и политическая нестабильность в начале 1990-х гг. сопровождались снижением уровня рождаемости, минимальные значения которой отмечались в кризисные 1998 – 1999 гг. Периоды стагнации рождаемости (1995 – 1998, 2002 – 2006, 2009 – 2011 гг.) обусловлены инерционностью репродуктивных установок, реакции на происходящие изменения (рис. 1). Вместе с тем существуют и иные способы воздействия на репродуктивное поведение.

Мониторинг репродуктивного потенциала населения Вологодской области2, который проводится ИСЭРТ РАН с 2005 года, позволяет фиксировать предпочитаемые числа детей, условия формирования и реализации репродуктивных намерений [8].

Репродуктивные установки жителей области соответствуют малодетности. Среднее желаемое число детей в семье в 2011 году снизилось по сравнению с 2005 годом и составило 2,08 ребёнка (табл. 2) , однако оно не реализуется полностью: разность между желаемым и планируемым числом детей в 2005 году составля-

Таблица 2. Предпочитаемые числа детей у жителей Вологодской области (средние значения, ед. )

|

Территория |

Предпочитаемое число детей |

Год |

|

|

2005 |

2011 |

||

|

Область |

идеальное |

2,06 |

2,09 |

|

желаемое |

2,20 |

2,08 |

|

|

планируемое |

1,77 |

1,86 |

|

|

Крупные города (г. Вологда и г. Череповец) |

идеальное |

2,04 |

1,99 |

|

желаемое |

2,13 |

1,99 |

|

|

планируемое |

1,77 |

1,70 |

|

|

Муниципальные районы (районные центры, село) |

идеальное |

2,11 |

2,20 |

|

желаемое |

2,22 |

2,17 |

|

|

планируемое |

1,78 |

2,02 |

|

Источник: Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области.

Таблица 3. Желаемое и планируемое число детей, гендерный разрез

|

Пол |

Желаемое число детей |

Планируемое число детей |

||||||||

|

2005 |

2007 |

2008 |

2011 |

2011 к 2007, % |

2005 |

2007 |

2008 |

2011 |

2011 к 2007, % |

|

|

Мужчины |

2,16 |

1,91 |

2,00 |

2,04 |

106,8 |

1,77 |

1,76 |

1,88 |

1,83 |

104,0 |

|

Женщины |

2,14 |

1,95 |

2,01 |

2,10 |

107,7 |

1,70 |

1,79 |

1,83 |

1,87 |

104,5 |

|

В среднем |

2,20 |

1,93 |

2,01 |

2,08 |

107,8 |

1,77 |

1,77 |

1,86 |

1,86 |

105,1 |

Источник: Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области.

ла 0,43, в 2011 году – 0,22 ед. Снижение данной разности обусловлено, во-первых, повышением реализации планируемых рождений (вследствие экономического стимулирования), во-вторых, снижением потребности в детях, отражённым в сокращении желаемого числа детей.

В среднем в 2011 году по сравнению с 2007 годом репродуктивные планы населения Вологодской области повысились, но они ниже, чем в 2005 году. Рост предпочитаемых чисел детей после активизации демографической политики был более заметным у женщин, чем у мужчин (табл. 3) . В территориальном разрезе это повышение достигнуто за счёт жителей районов, в крупных городах значение планируемого числа детей в 2011 году было наименьшим за весь период исследования.

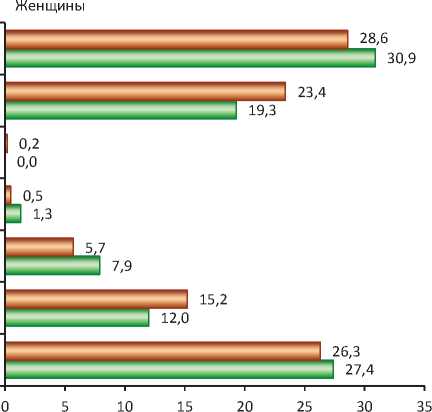

Эффект введения «новых» мер стимулирования рождаемости ограничен желаемой детностью и играет незначительную роль в репродуктивных планах населения. Шансы вероятности появления в семье второго – третьего ребёнка в результате получения существующих пособий не превышают 10% (рис. 2).

Среди препятствий для увеличения рождаемости традиционно первые места принадлежат материальным и жилищным условиям, факторам экономического благополучия [5]. Вместе с тем, несмотря на относительную достоверность подобных ответов [3], примечательно, что значительный прирост выраженности наблюдается за период исследования у фактора ценностной трансформации: в 2011 году 14% населения области считали, что рождаемость ограничивается приоритетом карьеры, стремлением «пожить для себя», против 8% - в 2005 году (табл. 4) .

Об этом же говорит вышедшее на 4 место положение «заботы, связанные с уходом за детьми». На 97% увеличилась частота выбора такого фактора, как «риск остаться без работы», что подчёркивает актуальность проблемы занятости женщин, совмещения трудовой деятельности и репродуктивной.

Эффект превалирующей в демографической политике материальной под-

Затрудняюсь ответить

Эти меры лично для меня не имеют решающего значения при планировании числа детей

Да (детей будет на 3 и более больше запланированного числа)

Да (детей будет на 2 больше запланированного числа)

Да (детей будет на 1 больше запланированного числа)

Нет (предпринятых шагов недостаточно)

Нет (детей уже достаточно)

□ 2008 г. 0 2007 г.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Учитывая меры, описанные выше (увеличение размера детских пособий, пособия по беременности и родам, выплата 250 тыс. руб. за рождение второго или последующего ребёнка), лично Вы увеличите число детей в своей семье?», % от числа опрошенных

Источник: Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, препятствует увеличению рождаемости в нашей стране?», % от числа опрошенных

|

Фактор |

Год |

2011 г. к 2005 г., % |

Ранг |

||||||

|

2005 |

2007 |

2008 |

2011 |

2005 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2011 г. |

||

|

Плохие жилищные и материальные условия большинства семей |

68,3 |

73,6 |

80,4 |

70,0 |

102,5 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Нестабильное экономическое положение |

43,5 |

44,4 |

51,8 |

45,8 |

105,3 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

Риск остаться без работы |

15,5 |

31 |

36,1 |

30,5 |

196,8 |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Приоритет карьеры, стремление «пожить для себя» |

8,3 |

14,6 |

27,1 |

13,6 |

163,9 |

6 |

6 |

4 |

5 |

|

Заботы, связанные с уходом за детьми |

12,2 |

16,4 |

25,8 |

15,1 |

123,8 |

5 |

5 |

5 |

4 |

|

Рождение неполноценного ребёнка |

12,5 |

22,2 |

23,5 |

13,4 |

107,2 |

4 |

4 |

6 |

6 |

|

Другое |

0,6 |

1 |

1,3 |

0,5 |

83,3 |

7 |

7 |

7 |

7 |

Источник: Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области.

держки рождаемости проявляется в реализации имеющихся репродуктивных планов и, вероятно, будет непродолжительным, так как репродуктивные установки большей части населения соответствуют малодетности с тенденцией снижения от поколения к поколению. Внешние социально-экономические условия отразились на репродуктивных установках лишь 9% населения области, а 60% респондентов, ориентированных на малодетность, прямо признали, что имеющегося количества детей им вполне достаточно.

В то же время существует опыт эффективного использования информационных способов воздействия на репродуктивное поведение населения.

Таблица 5. Изменение параметров абортивного поведения в результате реализации целевых программ

|

Критерий |

2005 г. |

Действующие программы |

2007 г. |

Действующие программы |

2011 г. |

|

Доля женщин с абортом в анамнезе, % |

32 |

|

32 |

|

20 |

|

Доля жителей, считающих аборт недопустимым, % |

11 |

11 |

36 |

||

|

Информированность о последствиях аборта, балл |

3,3 |

3,6 |

3,6 |

||

|

Среднее планируемое число детей |

1,73 |

1,77 |

1,86 |

Источник: Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, официальный сайт департамента здравоохранения Вологодской области.

Уменьшение абортивной активности в Вологодской области, особенно заметное с 2005 года, когда темпы снижения приблизились к среднероссийским – 10% в год (13% для Российской Федерации в целом), обусловлено, с одной стороны, реализацией рождений в связи с улучшением оценок внешних условий среды под воздействием материального стимулирования рождаемости, с другой – масштабной работой по повышению медико-гигиенической грамотности населения в вопросах репродукции, которая была инициирована проведёнными исследованиями.

В регионе внедрено обязательное до- и постабортное консультирование женщин, ведётся лекционная работа в образовательных учреждениях в целях профилактики абортивного поведения у молодых девушек, проводится антиабортная кампания с использованием социальной рекламы, привлечением средств массовой информации, общественных организаций3. В результате доля молодых девушек, прерывавших беременность абортом, сократи- лась в 4 раза по сравнению с 2007 годом и составила лишь 2%.

Снизилась и кратность абортов у молодых девушек: в 2011 году не выявлено повторных абортов, в 2007 году 23% девушек в возрасте от 15 до 25 лет прерывали беременность до 3 раз.

Основой изменения абортивного поведения (и не менее значимым результатом деятельности) стало изменение репродуктивных, в частности, абортивных установок: категорически неприемлемым считали аборт в 2005 году 11% жителей области, в 2011 году их доля увеличилась в 3 раза – до 36%; увеличилось планируемое число детей с 1,77 до 1,86 в 2005 и 2011 гг. соответственно (табл. 5) .

Полученные нами результаты свидетельствуют об эффективности информационных способов влияния на репродуктивное поведение населения и необходимости более широкого применения воспитательно-просветительских механизмов демографической политики с целью воздействия на репродуктивное поведение и повышения рождаемости.

Информационное поле – это, в первую очередь, инструмент формирования установок населения. Его цель – повышение конкурентоспособности семьи и родительства, средне- и многодетности «на рынке личностных по- требностей». Без изменения реальных материальных, социальных, а особенно жилищных условий полной реализации даже имеющихся репродуктивных планов ожидать не следует [4].

В России существуют резервы повышения рождаемости, скрытые в ценностной трансформации репродуктивного поведе- ния и уровне жизни населения. В связи с этим необходимо продолжить существующую политику, направленную на создание благоприятных условий для реализации установок детности, а также расширить применение информационных механизмов для формирования средне- и многодетных репродуктивных установок.