Возможности использования данных группировки спутников ДЗЗ стран БРИКС для решения тематических задач получения информации о лесных экосистемах

Автор: Иванов С.В., Сидоренков В.М., Ачиколова Ю.С., Астапов Д.О., Тищенко П.А., Буряк Л.В., Рыбкин А.С.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Геоинформационные технологии

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены различные методы тематического дешифрирования для получения информации о лесах на основе данных группировки спутников дистанционного зондирования Земли стран БРИКС. Представленное исследование является частью работы, выполненной в рамках соглашения между государственной корпорацией «Роскосмос», Индийской организацией космических исследований, Китайской национальной космической администрацией и Южноафриканским национальным космическим агентством. В рамках проекта предоставлена съемка со спутников Китая, Бразилии и Индии для территории пилотного полигона, расположенного на территории Шушенского и Ермаковского районов Красноярского края и Таштыпского района Республики Хакасия. Результаты исследования показали возможность определения лесных и нелесных территорий, количественных и качественных показателей лесов по спектрально-отражательным характеристикам насаждений съемки со спутников Метеор-М и Resourcesat/LIS.

Лесотаксационное дешифрирование, дзз, спутниковая съемка, таксационные показатели, брикс, метеор-м, resourcesat/lis

Короткий адрес: https://sciup.org/143183741

IDR: 143183741 | УДК: 630.58 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2024.4.05

Текст научной статьи Возможности использования данных группировки спутников ДЗЗ стран БРИКС для решения тематических задач получения информации о лесных экосистемах

Совершенствование технологий оптической и радиолокационной съемки способствует развитию новых методов мониторинга природных экосистем, оценки их продуктивности и потенциала, выявления нарушений. Ранее проведенные исследования в области лесотаксационного дешифрирования показывают возможность определения ключевых показателей лесных древостоев по данным оптической съемки [1–3]. Сочетание подходов комплексного анализа данных различной спутниковой съёмки за последнее десятилетие привело к появлению новых технологий анализа информации о лесах, в том числе с учетом систем машинного обучения, что создало основу для автоматизации процессов обработки данных спутниковой съемки.

В последние годы для определения структурных параметров лесов успешно используется съемка с космических аппаратов стран БРИКС.

Потенциал использования стереосъемки с аппарата Ziyuan-3 (ZY-3) совместно с мульти-спектральными снимками с Sentinel-2 и данными цифровой модели рельефа (ЦМР), полученной с помощью японского спутника Advanced Land Observing Satellite (ALOS), для оценки высоты деревьев и надземной биомассы хвойных лесов исследован на примере лесной фермы Wangyedian в Северном Китае [4]. Высота деревьев была рассчитана путем объединения цифровой модели поверхности из стереоизображений ZY-3 и ЦМР ALOS. Интеграция спутниковых стереоизображений высокого разрешения и высококачественной ЦМР обеспечила необходимый набор данных для создания точной, надежной и пространственно непрерывной карты высот деревьев. Для оценки надземной биомассы леса был применен алгоритм «случайный лес», чтобы определить производительность двух моделей оценки надземной биомассы с использованием различных комбинаций параметров – высоты деревьев, спектральной отражательной способности, индексов растительности, а также биофизических и топографических переменных. Включение в анализ параметра высоты дерева, полученного по снимкам с ZY-3, значительно повысило эффективность оценки биомассы.

Оценка биомассы леса со сложной структурой и высокой плотностью полога проводилась по снимкам с аппаратов Gaofen-1 (GF-1) и Gaofen-6 (GF-6) в сочетании с цифровой моделью рельефа при исследовании в горах Хуанфу в Китае [5]. Для построения модели оценки биомассы естественного субтропического вторичного леса со сложной структурой и высокой сомкнутостью полога использовались метод пошаговой множественной регрессии, нейронная сеть обратного распространения (Back Propagation – BP) и алгоритм «случайный лес». Результаты показали, что метод «случайного леса» дает лучший эффект оценки биомассы среди разных типов леса (R2 от 0,904 до 0,926); результат оценки нейронной сети BP был вторым по точности в четырех типах леса (R2 от 0,753 до 0,897); наихудшие характеристики оценки биомассы были отмечены для множественной пошаговой регрессии (R2 от 0,379 до 0,658). Кроме того, в работе показано, что точность оценки при моделировании с использованием интегрированных данных (GF-1 и GF-6) выше, чем при моделировании с использованием только одного источника. Так, например, результат оценки моделирования биомассы Pinus massoniana и Pinus elliottii по данным съемки GF-1 был точнее, чем результат моделирования биомассы с использованием данных изображения GF-6; в то время как результат оценки биомассы Quercus acutissima , полученный с использованием данных изображения GF-6, – точнее результата моделирования с использованием данных изображений GF-1. Окончательные результаты показывают, что модель «случайного леса» имеет самую высокую точность оценки биомассы как для одиночных видов деревьев, так и для смешанных лесов.

Мультиспектральные снимки высокого разрешения со спутника Gaofen-1 (GF-1) использовались для оценки соотношения хвойных и широколиственных пород в смешанном лесу с высоким разнообразием древесных видов и сложной структурой полога на Пурпурной горе Китая (Нанкин) [6]. В исследовании проанализированы временны´е ряды индекса площади листьев (LAI)

и данные таксации пробных площадей. На основе модели обратимого отражения леса (Invertible Forest Reflectance Model – INFORM) созданы временны´е ряды нормализованного разностного вегетационного индекса (NDVI) для различных соотношений хвойных и широколиственных пород. Оценка соотношения хвойных и широколиственных пород была основана на временны´х рядах NDVI с пятнадцати снимков GF-1 2015 г. и кластерном методе k-средних с полуконтролем, которые дали высокую общую точность – 83,75%. Это исследование показало возможность выполнения точной оценки соотношения разделяемых хвойных и широколиственных пород с использованием данных полевых измерений и временны´х рядов GF-1 в смешанных широколиственно-хвойных лесах.

Работа по определению надземной биомассы лесов с применением спутниковых данных аппарата Resourcesat-2 AWiFS и индекса NDVI проведена в регионе Бунделькханд в Индии [7]. В этом экспериментальном исследовании традиционные линейные и нелинейные модели сравнивались с непараметрическим методом на основе искусственного интеллекта, т. е. искусственной нейросети (Artificial Neural Network – ANN), для создания наиболее подходящей модели определения надземной биомассы. Результаты подтвердили превосходство ANN над другими моделями с точки зрения нескольких показателей статистической значимости и оценки надежности. Соответственно, в этом исследовании было предложено использовать ANN вместо традиционных моделей для определения надземной биомассы и других биофизических параметров любого сухого лиственного леса тропической полуувлаж-ненной или полузасушливой зоны. Кроме того, для моделирования в ANN для больших территорий с очень высокой точностью рекомендуется анализировать данные большого количества пробных площадей, а также применять данные LiDAR в качестве переменной-предиктора.

С развитием спутников группировки стран БРИКС качество спутниковых данных постоянно улучшается и получение информации о лесах, в том числе на труднодоступных территориях, перестает быть большой проблемой. Благодаря интенсивному развитию компьютерных технологий и математических моделей точность оценки биомассы и параметров лесных насаждений повышается; развивается тенденция к проведению исследований с использованием данных из нескольких источников, нейронных сетей и алгоритмов машинного обучения.

Основная задача, решаемая в рамках обзорного материала статьи, заключается в рассмотрении различных методов тематического дешифрирования для получения информации о лесах на основе данных группировки спутников ДЗЗ стран БРИКС.

Тематика научных исследований является важным, ключевым направлением в выполнении задач, определённых основными стратегическими и отраслевыми документами:

-

1. Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642);

-

2. Государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 (ред. от 31.03.2021));

-

3. Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р).

Приведенные в статье результаты исследований отражают часть работы, которая выполнялась в рамках соглашения между государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», Индийской организацией космических исследований, Китайской национальной космической администрацией и Южноафриканским национальным космическим агентством.

Основной целью соглашения является образование совместной группировки спутников, предназначенной для изучения проблем, связанных с глобальным изменением климата и снижением воздействий стихийных бедствий, защитой окружающей среды, недопущением нехватки продовольствия и водных ресурсов, а также устойчивым социально-экономическим развитием, посредством обмена данными ДЗЗ, полученными в рамках сотрудничества между Сторонами и назначенными организациями. Для достижения этой цели Стороны совместно работают над расширением сферы прикладного использования данных ДЗЗ, способствуют научно-исследовательским работам в областях прикладного использования данных ДЗЗ, представляющих взаимный интерес.

Совместная работа в рамках соглашения реализуется на основе общего желания укреплять существующие и развивать новые и эффективные формы международного сотрудничества в области космической деятельности, которые способствовали бы социально-экономическому и культурному развитию во благо своих государств, имея намерение образовать спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли БРИКС, состоящую из выделенных космических аппаратов и наземной космической инфраструктуры, в качестве механизма обмена данными ДЗЗ и разработки соответствующих приложений.

Объекты и методы исследований

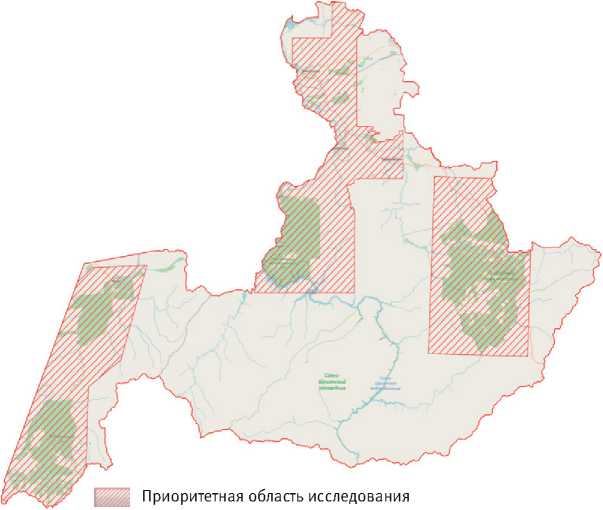

Разработка методов оценки качественных и количественных показателей лесов осуществлялась на базе пилотного полигона, расположенного на территории Шушенского и Ермаковского районов Красноярского края и Таштыпского района Республики Хакасия (рис. 1).

Район исследований характеризуется высоким разнообразием природных условий, представляющим весь спектр высотно-природных комплексов (ВПК). Предгорные шлейфы и нижнюю часть среднегорной полосы (высота над уровнем моря до 850–900 м) занимает черневой ВПК пихтовых и кедровых лесов, где доминируют кедровники и пихтарники крупнотравно-па-поротниковых типов леса. Здесь преобладают

Административная граница района исследования

Рис. 1. Территория полигона проведения эксперимента по оценке количественных и качественных характеристик лесных экосистем на основе анализа данных группировки спутников стран БРИКС

смешанные, с доминированием кедра или пихты, разреженные, высокопроизводительные пихтово-кедровые насаждения. Древостои чаще разновозрастные, при этом кедровые элементы древостоев более старшего возраста, чем пихтовые. Возраст старшего поколения кедра на отдельных пробных площадях достигал 360 лет.

По производительности черневые кедровники характеризуются I–II классами бонитета и в среднем их производительность на 1–2 класса выше, чем у пихтарников. В связи с разреженностью, запас древостоев чаще не превышал 300 м3/ га. Однако на части пробных площадей запас древостоев достигал 600 м3/га и более, а высота отдельных кедров превышала 40 м. Наиболее распространены крупнотравно-папоротниковые типы леса. На пологих нижних частях склонов и в ложбинах – пихтарники и кедровники страусниковые.

Подгольцово-субальпийский ВПК кедровых и пихтовых лесов расположен на высотах 1 300–1 500 м над уровнем моря и представлен низкопроизводительными пихтарниками V класса бонитета и кедровниками IV–V классов

бонитета, чередующимися с участками субальпийских лугов (рис. 2, 3). Здесь преобладают субальпийские кедровники и пихтарники, которые в наиболее влажных условиях представлены субальпийскими крупнотравными типами леса, а в менее влажных – субальпийскими

Рис. 2. Пихтарники подгольцово-субальпийского ВПК

Рис. 3. Кедровники подгольцово-субальпийского ВПК

зеленомошно-разнотравными. Подгольцовотаежные кедровые и пихтовые насаждения занимают каменистые россыпи на крутых склонах или отрогах гребней. Насаждения представлены низкопроизводительными V класса бонитета кедровниками и пихтарниками мшистыми подгольцово-таежными. Древостои чаще низко-полнотные. Возраст кедра на отдельных участках достигает 400 лет. Почвы оподзоленные суглинистые с выходами горных пород – каменистые или скелетные (рис. 4).

В Осевом Западносибирском округе горно-таежных и подгольцово-таежных кедровых лесов доминирует горно-таежный высотно-поясной комплекс кедровых лесов (высоты 800–1 500 м над уровнем моря). Основной фон в данном ВПК образуют кедровники зеленомошные. Древостои кедровые или с небольшой примесью пихты, а вблизи речных долин – ели, спелые и перестойные, III–IV классов бонитета. Насаждения сомкнутые, густые с разреженным подлеском и развитым моховым покровом. В составе древостоев доля кедра составляет не менее 7 единиц, отмечается участие пихты, ели и лиственницы. Доминируют кедровники бруснично-зеленомошные и черничные. На световых склонах встречаются высокопроизводительные кедровники разнотравно-зеленомошного типа леса с запасом древесины более 500 м3/га.

Вышеприведенное описание лесных экосистем в районе исследований показывает высокое разнообразие природных экосистем, которое затрудняет разработку технологий лесотаксационного дешифрирования. Анализируя специфику произрастания леса, можно выделить основные моменты, которые позволяют технологически подойти к процессу дешифрирования данных. Главным из них является зависимость интенсивности роста леса и доминирующей в составе насаждения породы от высотной зональности, экспозиции и крутизны склона. Выделенные факторы (высота над уровнем моря, экспозиция и крутизна склона) были учтены при создании системы природной зональности лесной растительности, разработанной под руководством профессора В.Н. Смагина [8]. Проведённые исследования показали значительные различия в породном составе и растительности горных лесов юга Сибири в зависимости от широты, долготы, особенностей климата.

Разнообразие рельефа в горной местности приводит к значительному различию природных комплексов. При этом высота границы леса зависит от широты расположения местности, специфики рельефа. В среднем падение температуры с возрастанием абсолютной высоты на 100 м происходит на 0,5 °С, но на северных склонах может быть больше, чем на южных [9]. Каждые 100 м высоты в горах эквивалентны 1° широты. При этом в горных условиях, вследствие термической неоднородности вдоль склона и разности температур, в приземном слое возникают местные циркуляции, приводящие к изменению влажности воздуха.

Рис. 4. Кедровники и пихтарники подгольцовые на каменистых и скелетных почвах

Все перечисленные процессы имеют значительную неоднородность, так как зависят от экспозиции и крутизны склона. Экспозиция склона определяет уровень радиации, распределение осадков, в том числе снега, и скорость ветра [10, 11]. Все эти факторы оказывают влияние на распределение лесообразующих пород в зависимости от экспозиции склона и высотной зональности. Поступление солнечной радиации на склоны северной и южной экспозиции сильно различается. В пределах одного климатического пояса в условиях сложного горного рельефа склоны разной экспозиции имеют разный локальный климат, что приводит к различию и в лесообразовательном процессе. Наиболее высокие температуры отмечаются на юго-западных склонах и, как следствие, для этих склонов характерна пирогенная динамика формирования лесов . Северные склоны прогреваются хуже, на них в основном преобладают темнохвойные породы . Роль экспозиции склонов резко возрастает в районах с сухим климатом, где различия растительных сообществ на горных склонах наиболее отчетливы [12, 13].

Крутизна склона влияет на возможность произрастания растений, образования почвы и ее прогрев. Каждый градус южного склона в сторону увеличения перемещает условия произрастания на 10° географической широты к югу и, наоборот, каждый градус северного склона – к северу. Даже незначительный склон оказывает влияние на лесную растительность [14–16]. От интенсивности склонов зависит степень эрозии, а соответственно, и возможность почвообразовательного процесса. При высоких показателях крутизны склона, более 70°, скалы являются практически недоступными для поселения лесной растительности: она селится в выступах, промежутках между скалами, где есть возможность для формирования почвообразовательного процесса.

Перечисленные факторы имеют важное значение для разработки технологии лесотаксационного дешифрирования оптических данных спутниковой съемки. Их реализация возможна с использованием математических моделей, учитывающих специфику произрастания лесной растительности в зависимости от особенностей рельефа. Данные показатели можно получить из цифровых моделей рельефа. При проведении работы использовалась модель рельефа SRTM (NASA Shuttle Radar Topography Mission) [17]. Использование моделей рельефа позволяет выделить необходимые критерии оценки рельефа местности, где произрастают леса, и установить связи с количественными и качественными показателями лесных экосистем.

В рамках проекта на территорию пилотного района предоставлена съемка со спутников Китая, Бразилии и Индии (таблица).

Доступная для работы информация по группировке спутников стран БРИКС

|

Аппаратура (страна) |

Район 1 (Таштыпский) Площадь: 4 670 км2 |

Район 2 (Шушенский) Площадь: 5 682 км2 |

Район 3 (Ермаковский) Площадь: 4 589 км2 |

|||

|

площадь покрытия, км2 |

облачность, % |

площадь покрытия, км2 |

облачность, % |

площадь покрытия, км2 |

облачность, % |

|

|

GF-6 PMS 2,2/~9 m (Китай) |

0 |

20 |

2 719 |

25 |

457 |

20 |

|

GF-6 WFV 16 m (Китай) |

36 |

10 |

0 |

- |

0 |

- |

|

CBERS IRS 40 m (Китай–Бразилия) |

2 487 |

70 |

5 169 |

30 |

4 045 |

95 |

|

CBERS IRS 80 m (Китай-Бразилия) |

4 670 |

70 |

5 682 |

30 |

4 589 |

95 |

|

CBERS MUXCam 20 m (Китай–Бразилия) |

1 583 |

60 |

4 675 |

40 |

0 |

- |

Окончание таблицы

|

Аппаратура (страна) |

Район 1 (Таштыпский) Площадь: 4 670 км2 |

Район 2 (Шушенский) Площадь: 5 682 км2 |

Район 3 (Ермаковский) Площадь: 4 589 км2 |

|||

|

площадь покрытия, км2 |

облачность, % |

площадь покрытия, км2 |

облачность, % |

площадь покрытия, км2 |

облачность, % |

|

|

CBERS PANMux 5 m (Китай–Бразилия) |

1 048 |

50 |

175 |

30 |

0 |

- |

|

CBERS PANMux 10 m (Китай-Бразилия) |

1 080 |

50 |

3 |

0 |

0 |

- |

|

Resourcesat LISS3 24 m (Индия) |

3 045 |

30 |

5 630 |

0 |

2 739 |

0 |

|

Resourcesat AWiFS 56 m (Индия) |

4 670 |

20 |

5 682 |

20 |

3 412 |

60 |

|

Всего |

18 619 |

29 735 |

15 242 |

|||

Из таблицы видно, что большая часть предоставленной съемки со спутников Китая и Бразилии имеет высокий уровень облачности, превосходящий 30%. Облачность значительно искажает спектрально-отражательные характеристики наземных объектов, что в практическом плане делает такую съемку непригодной для разработки алгоритмов тематического дешифрирования с целью определения количественных и качественных показателей лесов.

Результаты и обсуждение

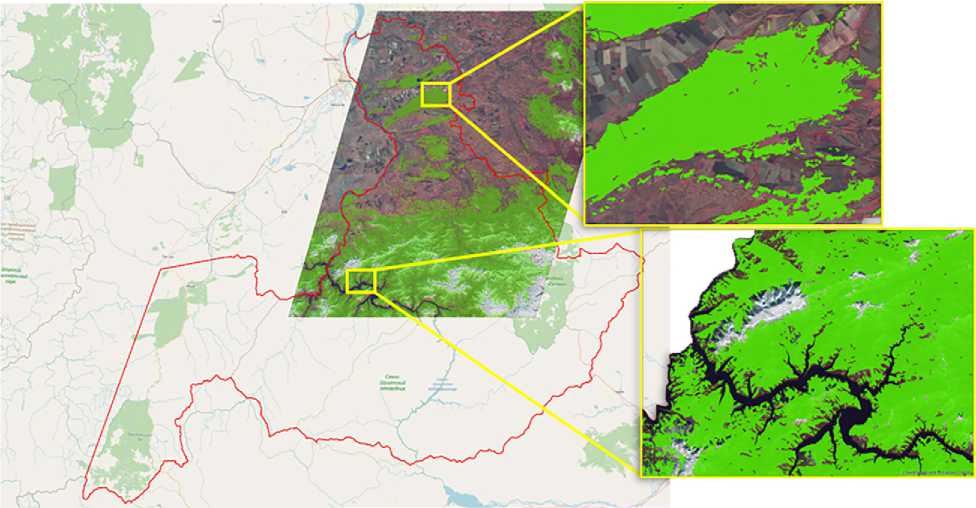

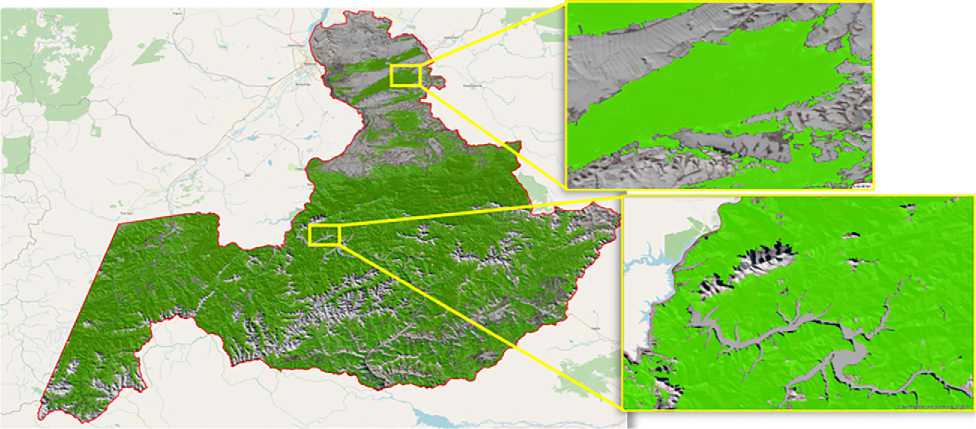

Для выполнения поставленных целей использовались данные с космических аппаратов Resourcesat/LISS3 (Индия), Метеор-М (Россия) в зимний период съемки. Для пилотной территории проводилась отработка алгоритмов определения занятых лесной растительностью земель, запаса древесины в лесах и полноты древостоев. Оценка границ земель, занятых лесной растительностью (лесных территорий), осуществлялась с использованием библиотеки Keras и фреймворка машинного обучения TensorFlow, в совокупности представляющих различные методы нейросетей глубокого обучения (рис. 5, 6).

Алгоритм применения нейросетей глубокого обучения сводился к созданию модели, к подготовке данных для обучения, обучению модели, оценке точности полученных параметров, классификации снимка, оценке точности классификации. Результаты анализа данных показали высокую точность выделения границ лесных территорий: в пределах 97% по данным спутника Метеор-М и 98% по данным спутника Resourcesat/LIS S3. Точность прогноза моделей зависит от качества спутниковой съемки, особенно от состояния атмосферы. Одним из основных преимуществ созданной нейросети глубокого обучения является возможность ее использования для других сцен съемки на сходные территории. Обязательным условием достижения высокой точности прогноза является сеть эталонных объектов, необходимых для обучения сети и оценки качества полученных данных.

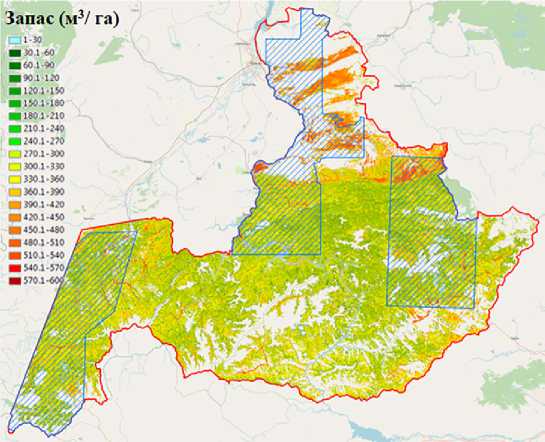

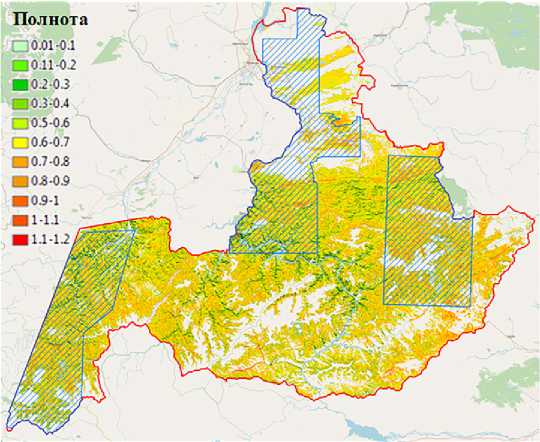

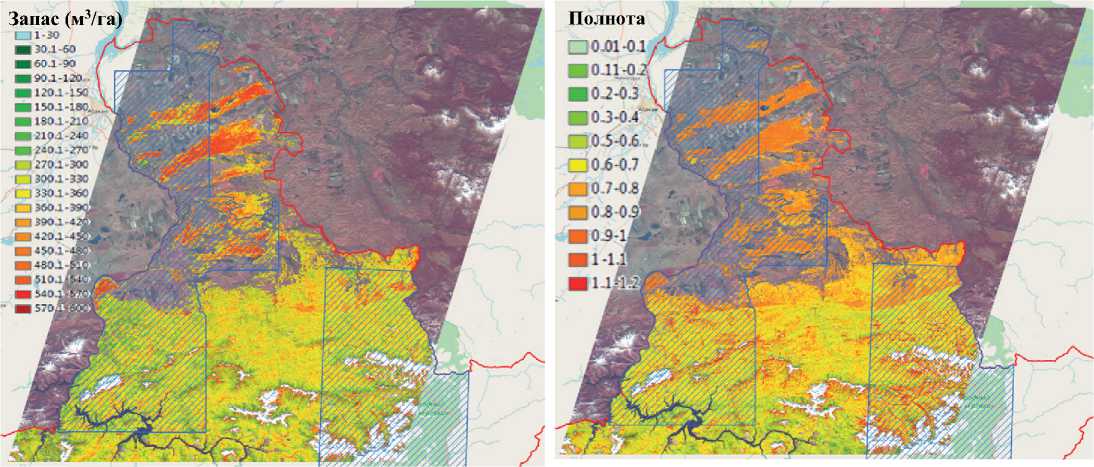

Определение количественных показателей осуществлялось с использованием методов статистического анализа на базе алгоритмов множественной регрессии. Проведенные исследования показывают возможность определения запаса и полноты древостоев по спектрально-отражательным характеристикам лесных насаждений по данным спутниковой съемки с Метеор-М. Достоверность результатов характеризуется на уровне коэффициента корреляции К=0,79 для запаса насаждений и К=0,65 для полноты насаждений (рис. 7, 8). Анализ результатов модели показывает точное прогнозирование показателей запаса и полноты насаждений по средне-и высокополнотным средневозрастным, спелым и перестойным насаждениям.

Рис. 5. Результаты анализа данных со спутника Resourcesat/LIS S3 по определению границ лесных территорий с использованием нейросетей глубокого обучения. Для обучения нейронной сети использовано: 220 эталонов лесных территорий, 154 эталона нелесных территорий. Точность обучения модели – 98%

Рис. 6. Результаты анализа данных со спутника Метеор-М по определению границ лесных территорий с использованием нейросетей глубокого обучения. Для обучения нейронной сети использовано: 127 эталонов лесных территорий, 158 эталонов нелесных территорий. Точность обучения модели – 97%

Значительные ошибки характерны для низ-кополнотных насаждений, в том числе молодня-ков. Данную тенденцию можно объяснить влиянием подлеска и подроста при низкой полноте на спектрально-отражательные характеристики насаждения в целом при среднем разрешении съемки.

Применение статических моделей множественной регрессии к данным со спутника Resourсesat/LISS3 позволило также определить

Рис. 7. Определение запаса лесных насаждений (достоверность результатов характеризуется коэффициентом корреляции 0,79) на основе данных спутника Метеор-М

Рис. 8. Определение полноты лесных насаждений (достоверность результатов характеризуется коэффициентом корреляции 0,65) на основе данных спутника Метеор-М

запас и полноту насаждений на исследуемой территории (рис. 9, 10). Точность определения этих показателей превышает коэффициент корреляции К=0,8. По распределению ошибки не наблюдается значительных погрешностей для низкополнотных насаждений, как это было характерно при анализе данных спутника Ме-теор-М. Такая тенденция объясняется более высоким разрешением съемки, за счет чего при статическом анализе получается детализировать

Рис. 10. Определение полноты лесных насаждений (достоверность результатов характеризуется коэффициентом корреляции 0,85) на основе данных Resourсesat/LISS3

Рис. 9. Определение запаса лесных насаждений (достоверность результатов характеризуется коэффициентом корреляции 0,84) на основе данных Resourсesat/LISS3

связь показателей насаждений с их спектрально-отражательными характеристиками.

Результаты исследований показывают возможность и перспективность применения оптической съемки с группировки спутников стран БРИКС для решения задач определения лесных территорий, количественных и качественных показателей лесов. При этом наблюдается связь точности определения показателей с разрешением съемки, качеством ее геопривязки и калибровки.

Заключение

Проведенное исследование рассматривает возможности применения данных спутниковой съемки с космических аппаратов группировки стран БРИКС для целей лесотаксационного дешифрирования. В качестве экспериментального полигона выбран участок, охватывающий части территорий Шушенского и Ермаковского районов Красноярского края и Таштыпского района Республики Хакасия. В рамках сотрудничества космических агентств стран БРИКС для данной территории предоставлена съемка различного разрешения с иностранных спутников Gaofen-6 (GF-6), CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite) и Resourcesat. Исходя из того, что большая часть снимков с аппаратов GF-6 и CBERS имеет высокую облачность, в исследовании использована съемка с индийского спутника Resourсesat и российского Метеор-М.

Анализ данных Resourсesat/LISS3 с применением библиотеки Keras и фреймворка машинного обучения TensorFlow позволил определить границы занятых лесной растительностью земель с точностью 98%, а с помощью статических моделей множественной регрессии с высокой точностью (К=0,8) определены запас и полнота насаждений на исследуемой территории.

По съемке со спутника Метеор-М аналогичными методами границы лесных территорий выделены с точностью 97%. Также по спектрально-отражательным характеристикам изображений достаточно точно определены запас (К=0,79) и полнота (К=0,65) насаждений. Разработанная нейросеть глубокого обучения может применяться для других сцен съемки на сходные территории.

В целом представленное исследование демонстрирует возможность использования оптической съемки с группировки спутников БРИКС для целей лесотаксационного дешифрирования и перспективность сотрудничества в направлении дистанционного зондирования Земли из космоса.

Список литературы Возможности использования данных группировки спутников ДЗЗ стран БРИКС для решения тематических задач получения информации о лесных экосистемах

- Возможности использования спутниковой съемки с космического аппарата Метеор-М для определения количественных и качественных характеристик лесов. - Текст: электронный / В.М. Сидоренков, Д.О. Астапов, Е.С. Рыбкин, Ю.С. Ачиколова, О.В. Рябцев // Лесохозяйственная информация. - 2022. - № 2. - C. 5-12. DOI 10.24419/LHI.2304-3083.2022.2.01. - Режим доступа: URL: http://lhi.vniilm.ru/

- Определение таксационных показателей чистых насаждений сосны по данным спутника «Канопус-В» / В.М. Сидоренков, Д.О. Астапов, О.В. Перфильева, О.В. Рябцев, А.С. Рыбкин // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. - 2022. - Т. 9. - № 2. - C. 36-43.

- Zharko, V.O. Forest growing stock volume estimation using optical remote sensing over snow-covered ground: a case study for Sentinel-2 data and the Russian Southern Taiga region. - Текст: электронный / V.O. Zharko, S.A. Bartalev, V.M. Sidorenkov // Remote Sensing Letters. - 2020. - Vol. 11. - № 7. - P. 677-686. - Режим доступа: https://doi.org/10.1080/2150704X.2020.1755473.

- Wang, Y. Estimation of tree height and aboveground biomass of coniferous forests in North China using stereo ZY-3, multispectral Sentinel-2, and DEM data / Y. Wang, Х. Zhang, Z. Guo // Ecological Indicators. - 2021. - Vol. 126. -P. 107645. D0I:10.1016/j.ecolind.2021.107645.

- Modeling Biomass for Natural Subtropical Secondary Forest Using Multi-Source Data and Different Regression Models in Huangfu Mountain, China / С. Liu, D. Chen, С. Zou, S. Liu, Н. Li, Z. Liu, W. Feng, N. Zhang, L. Ye // Sustainability. - 2022. - Vol. 14. - № 20. - P. 13006. DOI: 10.3390/su142013006.

- Estimation of the conifer-broadleaf ratio in mixed forests based on time-series data / R. Yang, L. Wang, Q. Tian, N. Xu, Y. Yang // Remote Sensing. - 2021. - Vol. 13. - № 21. - P. 4426. DOI: 10.3390/rs13214426.

- An alternative approach for estimating above ground biomass using Resourcesat-2 satellite data and artificial neural network in Bundelkhand region of India / D. Deb, J.P. Singh, S. Deb, D. Datta, А. Ghosh, R.S. Chaurasia // Environmental Monitoring and Assessment. - 2017. - Vol. 189. - № 11. - P. 576. DOI: 10.1007/s10661-017-6307-6.

- Типы лесов гор Южной Сибири / В.Н. Смагин, С.А. Ильинская, Д.И. Назимова, И.Ф. Новосельцева, Ю.С.е-редникова. - Новосибирск: Наука, 1980. - 336 с.

- Берг, Л.С. Географические зоны Советского Союза / Л.С. Берг. - Москва: Географгиз, 1938. - 297 с.

- Isard, S.A. Factor influencing soil moisture and plant community distribution on Niwot Ridge, Front Range, Colorado, USA / S.A. Isard // Arctic and Alpine Research. - 1986. - № 18. - C. 83-96.

- Zhang, Y.Z. Physical geography in Tibet / Y.Z. Zhang, D. Zheng, Q.Y. Yang. - Beijing: Science press, 2002. - 178 с.

- Захарова, А.Ф. Радиационный режим северных и южных склонов в зависимости от географической широты / А.Ф. Захарова. - Уч. зап. ЛГУ, 1959. - 269 с.

- Станюкович, К.В. Растительность высокогорий СССР / К.В. Станюкович. - Душанбе: Дониш, 1960. - 523 с.

- Антюфеев, В.В. Динамика продуктивности лугово-степных сообществ крымской яйлы в связи с изменчивостью солнечной радиации: Закономерности развития органического мира / В.В. Антюфеев. - Минск: Наука и техника, 1978. - С. 5.

- Мандельштам, Н.Л. Инсоляция склонов различной экспозиции и крутизны в условиях Саратовской области / Н.Л. Мандельштам // Вопросы климата и погоды Нижнего Поволжья. - Саратов: изд-во СГУ, 1966. - C. 122-130.

- Щербаков, Ю.А. Из опыта изучения роли экспозиции в ландшафтоведении. Влияние экспозиции на ландшафты / Ю.А. Щербаков. - Москва: изд-во АН СССР, 1970. - 399 с.

- Shuttle Radar Topography Mission (SRTM): Fact Sheet/USGS/EROS Data Center, 2003.