Возможности использования метода кластер-анализа при петрохимических исследованиях метасоматитов

Автор: Ананьева Татьяна Алексеевна, Ананьев Сергей Анатольевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Химия

Статья в выпуске: 2 (2), 2006 года.

Бесплатный доступ

Петрохимические особенности различных типов горных пород при условии их интенсивной метаморфической, в том числе метасоматической и динамометаморфической, переработки достаточно трудно выявляются при использовании какого-то одного традиционного метода. В предлагаемой статье показаны возможности применения кластер-метода при изучении сложнопостроенных метасоматических образований.

Петрохимические исследования метасоматитов, кластер-анализ химического состава, сложнопостроенные метасоматические образования, околожильные метасоматиты

Короткий адрес: https://sciup.org/144152815

IDR: 144152815

Текст научной статьи Возможности использования метода кластер-анализа при петрохимических исследованиях метасоматитов

Область восточных склонов Кузнецкого Алатау , включающая в себя исследу емый Саралинский золоторудный район , существовала как подвижная зона в течение всего верхнего протерозоя , нижнего и начала среднего кембрия . В об щей структурно - формационной схеме Кузнецкого Алатау Саралинское рудное поле является составной частью Мартайгинско - Верхнелебедской зоны .

В рудных зонах , представленных золотой минерализацией , эффузивные тол щи , в которых ведущее положение занимают стратифицированные тела минда лекаменных метабазальтов , наблюдаются интенсивные метаморфические про цессы . Они проявляются в виде динамометаморфизма и метасоматоза [ 2 ] .

В зонах динамометаморфизма на первое место выходят процессы механичес кого рассланцевания фельзит - порфиров , превращающих последние в милони ты и брекчии .

Метасоматические процессы интенсивно проявляются в околорудном прос транстве . Выделение петрохимических типов околожильных метасоматитов ос новано на кластер - анализе их химического состава . Факторный анализ по прог рамме « Кластер » предусматривает кластирование переменных ( составов ) – R- тип и отдельных объектов ( проб ) – Q- тип . Последнее позволяет выявить но вые , не предполагаемые группы изучаемых объектов . При анализе Q- типа на ми осуществлялась группировка изучаемых проб в отдельные выборки , отвеча ющие определенным петрохимическим типам околожильных метасоматитов . В кластере R- типа выделенные выборки анализировались по набору породообра зующих оксидов .

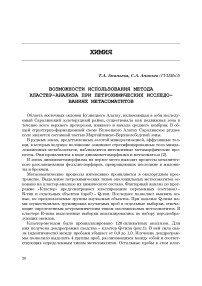

Кластер-методом было проанализировано 120 силикатных анализов. Для них получена дендрограмма сходства – кластер Q-типа (рис.1). В ней сила связи (идентичности) между пробами убывает от 0,0 до 1,0. Изучение дендрограммы позволило выделить 4 группы проб, различающихся между собой и соответствующих определенным типам метасоматитов. Остальные пробы в этом клас- тере объединились либо в малочисленные группы, либо в группы с низким уровнем корреляционных связей.

Изучение разброса и средних содержаний породообразующих оксидов в выде ленных группах , а также петрографическое исследование данных типов пород с учетом их положения в конкретных разрезах позволили составить обобщенную метасоматическую колонку . В ней по направлению от рудных зон к вмеща ющим породам выделяются углеродистые окварцованные метасоматиты . Они слагают непосредственно экзоконтактовые зоны рудных тел и характеризуются высокой степенью окварцевания ( содержание SiO 2 может достигать почти 97 %). Следующий петрохимический тип метасоматитов назван нами углеро дистыми карбонатизированнми порфиритоидами . Эти образования претерпели интенсивную милонитизацию и интенсивно обуглерожены . Третий тип отнесен к углеродизированным серицит - карбонатным метасоматитам . Эти породы час то рассланцованы и внешне напоминают черные сланцы . Завершают метасома тическую колонку интенсивно пропилитизированные метабазальты .

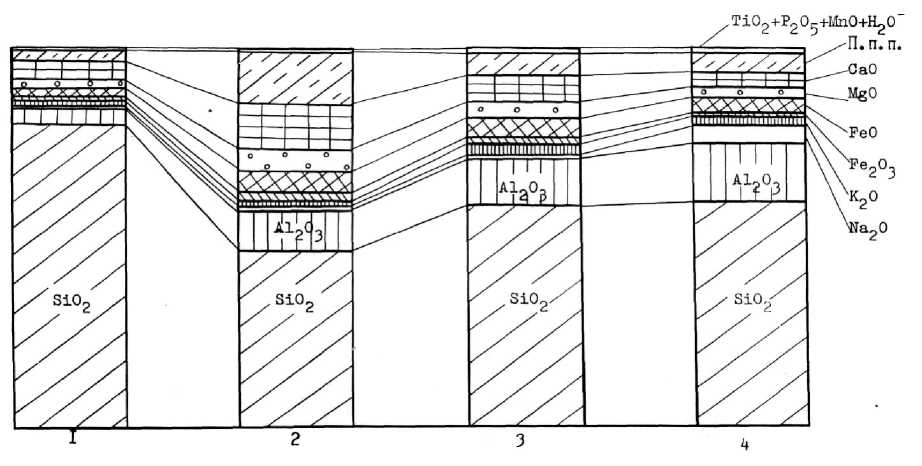

Кластер R- типа ( рис . 2) отражает общие черты , характерные для всех типов метасоматитов . В кластере все компоненты разделились на две обособленные группы , связь между которыми отсутствует , равна нулю . В первую группу обо собились TiO 2 – P 2 O 5 – FeO – Na 2 O – Al 2 O 3 – K 2 O; вторая объединила в себе Fe 2 O 3 – MnO – MgO – CaO – п . п . п . ( потери после прокаливания ). К этим двум группам с сильной отрицательной связью примыкает SiO 2 (–0,85).

Каждая из выделенных групп имеет определенный генетический смысл . Так , в первой группе оксидов тесно связаны между собой TiO 2 и P 2 O 5 (+0,86), к кото рым примыкает FeO (+0,71). Данная группировка породообразующих оксидов от ражает первичный состав пород , а вернее , наличие в них акцессорных минера лов – апатита , сфена , ильменита , магнетита . Нашли отражение в кластере и ши роко развитые в толщах процессы альбитизации ( теснота связи Na 2 O с предыду щей группировкой оксидов составляет +0,47) и серицитизации ( мусковитизации ) в виде сильной положительной связи между Al 2 O 3 и K 2 О . В целом эта группа ок сидов наряду с тем , что отражает акцессорную минерализацию , свидетельствует о наиболее ранней альбитизации и серицитизации минералов эффузивов основ ного состава еще в стадию зеленокаменного изменения . Хотя , без сомнения , эти процессы возобновлялись и в период гидротермального изменения пород .

Вторая группа оксидов указывает на широкое проявление в рудовмещающих породах процессов карбонатизации и частично хлоритизации . Об этом свиде тельствует тесная связь оксидов Mn, Mg, Ca с п . п . п . Положение двухвалентного и трехвалентного железа в разных группах , хотя связь между ними равна ну лю , позволяет предполагать возможность изменения валентности этого метал ла при восстановительно - окислительных реакциях .

Кремнезем обособился от всех породообразующих оксидов и имеет с ними сильную отрицательную связь (r = –0,85). Такое положение оксида кремния в кластере свидетельствует о процессе интенсивного окварцевания всех около - жильных пород . Причем этот процесс проявляется независимо от первичного состава пород , отличаясь лишь интенсивностью .

0,0 , 0f2 , 0,4 0T6 , 0,8 , Ir0

Рис . 1. Кластер Q- типа химических анализов рудовмещающих толщ :

1 – углеродистые окварцованные метасоматиты; 2 – углеродистые карбонатизированные порфиритоиды; 3 – углеродизированные серицит-карбонатные метасоматиты; 4 – измененные метабазальты

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0

T1O2

FeO -

Na20 - ai2o3_

• K2O -Fe2O3~ MnO "

MgO -CaO -

П. П. П.

H2o- .

SiO2 .

Рис . 2. Результаты кластер - анализа (R- тип ) химического состава околожильных метасоматитов

Таким образом , кластер - анализ химического состава всех типов метасомати чески измененных пород позволяет выделить три основных процесса , наложен ных на исходные породы . Это процессы серицитизации и сопряженной с ней альбитизации , наложенной карбонатизации и окварцевания . Вызваны они преимущественно гидротермальными изменениями метабазальтов при рудооб - разовании и отвечают процессам березитизации и пропилитизации , описыва емым предыдущими исследователями . Каждому из этих процессов соответству ет определенный тип пород , определенная зона метасоматической колонки . В идеальных условиях мы должны наблюдать последовательную смену зоны ок - варцевания зоной карбонатизации и далее через зону серицитизации наблю дать переход к неизмененным породам . В реальных условиях эти зоны нечетки , неявны , может наблюдаться ритмичное чередование этих зон либо выпадение некоторых из них из разреза [ 1 ] .

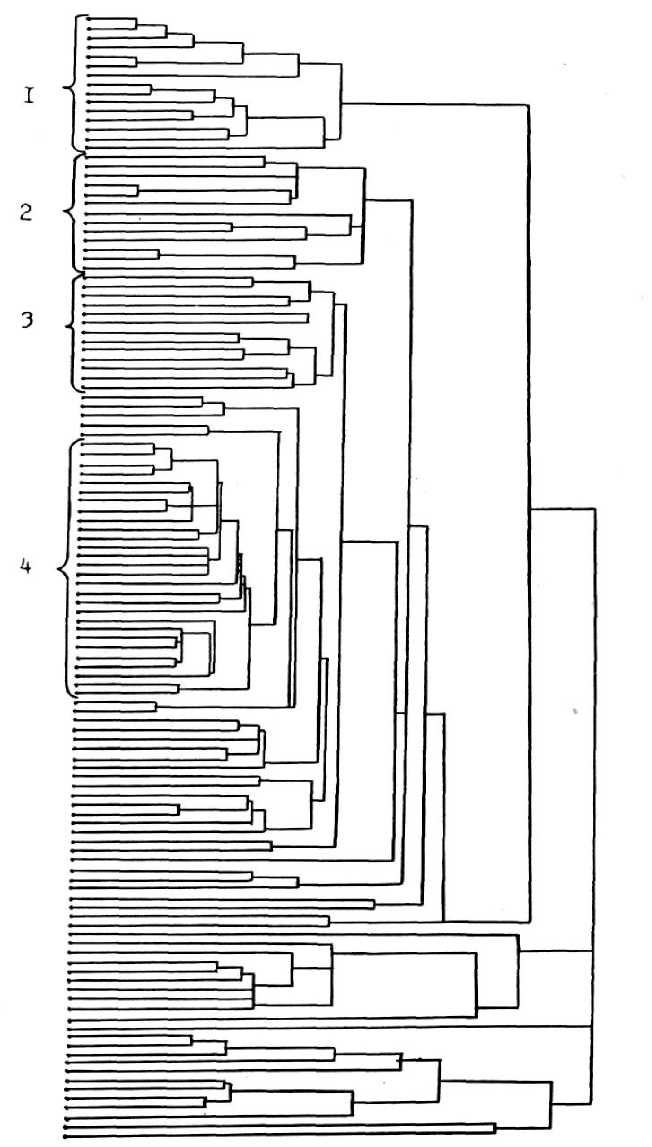

Анализ химического состава ( рис . 3) позволяет дать петрохимическую характе ристику выделенным 4 типам околожильных метасоматитов . По отношению к исходным метабазальтам наиболее сильные изменения химического состава ус танавливаются в первой и второй зонах . Если первая зона , прилегающая непос редственно к кварцевой жиле и частично захватывающая ее , характеризуется сильным окварцеванием с вытеснением всех других элементов , то соседняя отве чает зоне выноса кремнезема с накоплением CaO и частично MgO, Fe 2 O 3 , FeO.

Зоны 3 и 4 характеризуются большим сходством между собой. Однако петрохимические различия очевидны. В измененных метабазальтах по сравнению с другими типами метасоматитов резко возрастает содержание Na2O, указывающее на альбитизацию этих пород. В соседней гидротермально измененной зо- не 3 содержание Na2O резко падает. Для всех других компонентов наблюдается некоторый рост содержаний за исключением SiO2 и Al2O3. Последний является единственным оксидом, содержание которого закономерно возрастает от первой зоны к четвертой.

Хотя различия в химическом составе между зонам 2 и 3 очень сильны , поро ды , их слагающие , внешне могут быть похожими , напоминая черные сланцы .

Анализ кластер - методом химического состава каждого из четырех выделен ных типов метасоматитов в сочетании с петрографической характеристикой по зволяет глубже понять особенности их химизма в связи с минеральным соста вом . Группа пород из первой зоны метасоматической колонки ( углеродистые ок - варцованные метасоматиты ) примыкает к кварцевой жиле или является кон тактовыми ее частями . По внешнему облику – это интенсивно окварцованные сланцевые породы . Характер окварцевания разнообразен . Он может проявлять ся в тонкозернистом пропитывании всей массы породы , вплоть до образования кварц - халцедоновых зон , а также в появлении отдельных более крупных ме такристаллов кварца . Неоднократные тектонические подвижки приводили к дроблению самой жилы и ее экзоконтактовых зон . Трещины , как правило , вы полняются кварцевыми прожилками .

Рис . 3. Диаграмма изменения весовых содержаний породообразующих оксидов в метасоматической колонке ( кварцевая жила – вмещающие породы )

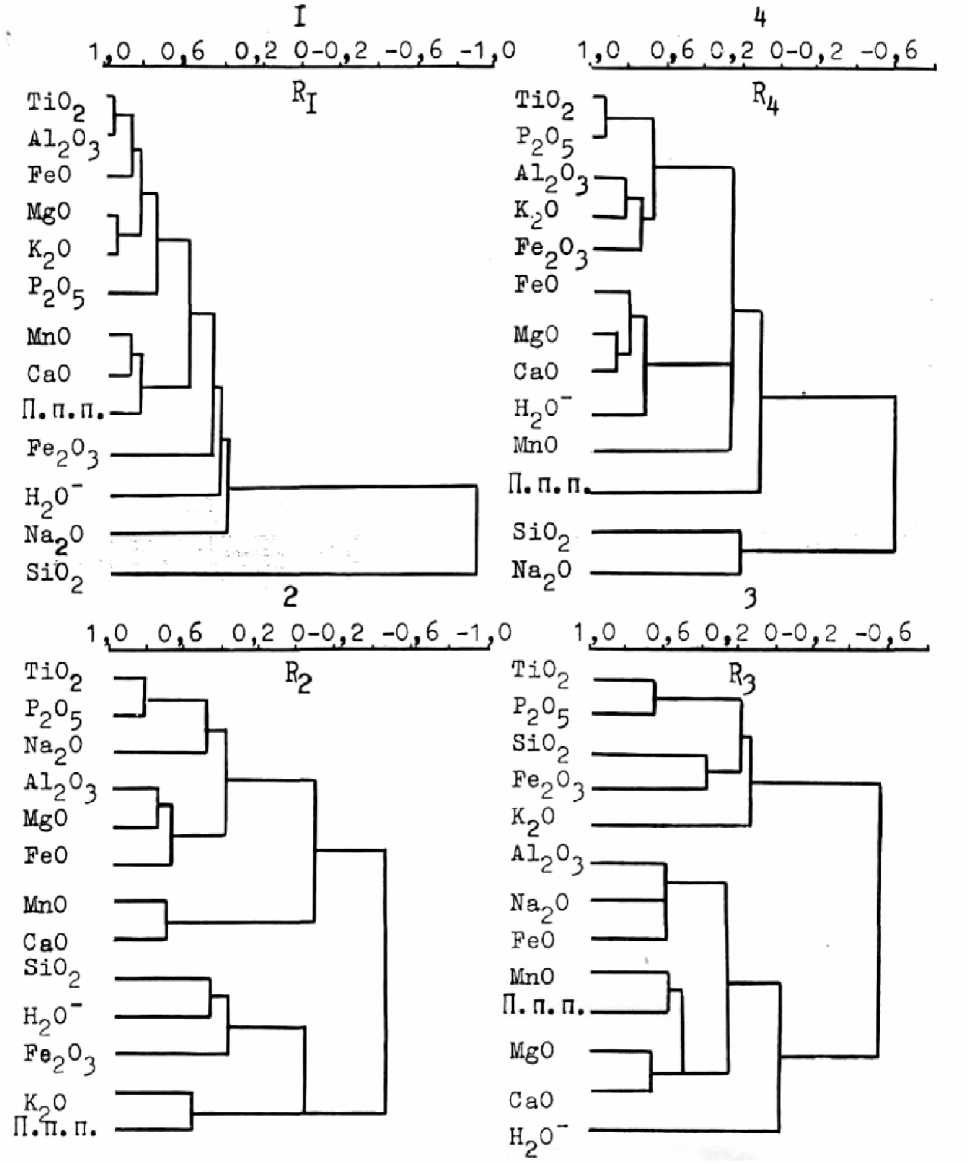

Наглядное представление о характере взаимосвязи петрогенных компонен тов в данном типе пород дает анализ кластера R 1 ( рис . 4). Главной особенностью строения кластера является сильная отрицательная связь кремнезема со всеми остальными оксидами , что свидетельствует о вытеснении последних в процессе окварцевания . Оксиды , подвергающиеся выносу , на долю которых приходится от 3 до 35 весовых %, объединяются в кластере положительными связями сту пенчатого характера . Наиболее сильно связанные группы оксидов TiO 2 – Al 2 O 3 – FeO – MgO – K 2 O – MnO – CaO – п . п . п . соответствуют слюдисто - карбо - натной минерализации данных пород .

Рис . 4. Результаты кластер - анализа (R- тип ) химического состава различных типов околожильных метасоматитов :

1 – углеродистые окварцованные метасоматиты; 2 – углеродистые карбонатизированные порфиритоиды; 3 – углеродизированные серицит-карбонатные метасоматиты; 4 – измененные метабазальты

Породы второй и третьей зон рассматриваются нами как измененные в раз личной степени метабазальты . Наиболее интенсивное химическое преобразова ние претерпела вторая зона . Она отвечает зоне выноса SiO 2 и относительного накопления оксидов Ca, Mg, Fe. Сильному изменению пород способствовала их милонитизация , сопровождающаяся интенсивной углеродизацией .

Структура кластера углеродистых карбонатизированных порфиритоидов дос таточно сложна ( рис . 4, кластер R 2 ). Оксиды объединяются в многочисленные группы , связь между которыми ослаблена и приближается к нулю . Это являет ся следствием существенной неоднородности данных пород , вызванной их тек тонической переработкой . В этом типе пород наиболее тесно связанной являет ся группа TiO 2 – P 2 O 5 . Она отвечает акцессорной минерализации и наследуется из исходных пород . Данная группа устанавливается во всех последующих зонах метасоматической колонки ( кластеры R 3 и R 4 ). Сильными положительными связями объединены оксиды Al 2 O 3 – MgO – FeO и MnO – CaO, причем связь между этими группами практически отсутствует . К ним с достаточно сильной отрицательной связью (–0,5) примыкают SiO 2 , Fe 2 O 3 , K 2 O, п . п . п . Это находит объяснение в химических особенностях метасоматоза в данной зоне ( рис . 3). Она характеризуется привносом Ca, Mg, Fe и сильным выносом SiO 2 . Выносу подвержен также и K. Отрицательную связь между CaO и п . п . п . можно объяс нить разложением карбонатов при милонитизации и переводом части углекис лого газа в углеродистое вещество . Несмотря на то что в этой зоне возрастает со держание суммарного железа , смена окислительно - восстановительного режима приводит к его восстановлению , поэтому кластер фиксирует отрицательную корреляционную связь между FeO и Fe 2 O 3 .

Породы третьей метасоматической колонки ( рис . 3) по внешнему виду часто напоминают черные сланцы и очень похожи на породы второй зоны . Это связа но с их частичным рассланцеванием и наложенной углеродизацией . Однако по химическому составу они ближе всего к метабазальтам и являются своеобраз ной промежуточной зоной между второй и четвертой . Данные породы получили общее название – углеродизированные серицит - карбонатные метасоматиты .

Кластер R 3 ( рис . 4), характеризующий породы данной зоны метасоматичес кой колонки , во многом наследует черты кластера R 2 . Сохраняется отрицатель ная корреляционная связь (–0,6) между SiO 2 , Fe 2 O 3, K 2 O и остальными главны ми породообразующими оксидами . Структура кластера отражает те же процес сы , которые охарактеризованы нами для предыдущей зоны . Только лишь обо собление тесно связанных оксидов MnO – п . п . п . – CaO свидетельствует об ус тойчивости карбонатных минералов , что , вероятно , является следствием сниже ния уровня тектонической проработки пород этой зоны . Кроме этого , можно от метить , что совместное нахождение SiO 2 и K 2 O в единой группе отвечает про цессам окварцевания и серицитизации , протекающим обычно одновременно . Группировка Al 2 O 3 – Na 2 O – FeO отражает протекающие в породе процессы альбитизации и хлоритизации .

Петрохимические особенности внешней зоны , представленной в различной степени измененными метабазальтами , нашли отражение в кластере R 4 ( рис . 4).

По химическому составу эти породы выделяются высоким содержанием Al 2 O 3 (15,26 %) и Na 2 O (3,62 %). Для них характерны минимальное по сравнению с другими породами содержание окисного железа и очень низкое , приближающе еся к нулю отношение окисного железа к сумме окисного и закисного , что сви детельствует о преимущественно силикатной форме железа .

Кластер выявляет наиболее тесную связь между TiO 2 и P 2 O 5 (+0,95). Группи ровка этих двух компонентов , сохраняющаяся в двух предыдущих зонах метасо матической колонки , указывает на высокую устойчивость акцессорных минера лов : апатита , сфена , ильменита при околорудном метасоматозе . Объединение в следующей группе оксидов Al 2 O 3 – K 2 O – Fe 2 O 3 отражает накопление их в сери ците и реже в биотите . Появление группы FeO – MgO – CaO может служить свидетельством разных процессов – эпидотизации , хлоритизации , карбонатиза - ции . Главной особенностью кластера является четкая отрицательная связь с этими оксидами группы SiO 2 – Na 2 O. Эта связь указывает на процессы привно - са данных компонентов в метабазальты , которые могли предшествовать рудооб - разованию , но , безусловно , активизировались последним . По всей видимости , альбитизация , вызванная привносом натрия , носила региональный характер , а привнос кремнезема , вызывающий в некоторых случаях окварцевание метаба зальтов , в большей степени связан с этапом формирования жил .

Таким образом , использование кластер - метода при анализе химического сос тава околорудных метасоматитов в сочетании петрографическими и петрохими ческими исследованиями позволило выделить их типы и проанализировать по ложение в ряду метасоматической зональности . Устойчивые минеральные па рагенезисы в различных зонах метасоматической колонки « жила – вмещающие метабазальты » нашли отражение в структуре корреляционных связей соответ ствующих кластеров .