Возможности эхографии в дифференциальной диагностике фолликулярных опухолей щитовидной железы

Автор: Желонкина Н.В., Пойтина А.С., Полькин В.В., Рыженкова М.И., Паршин В.С., Медведев В.С.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.25, 2016 года.

Бесплатный доступ

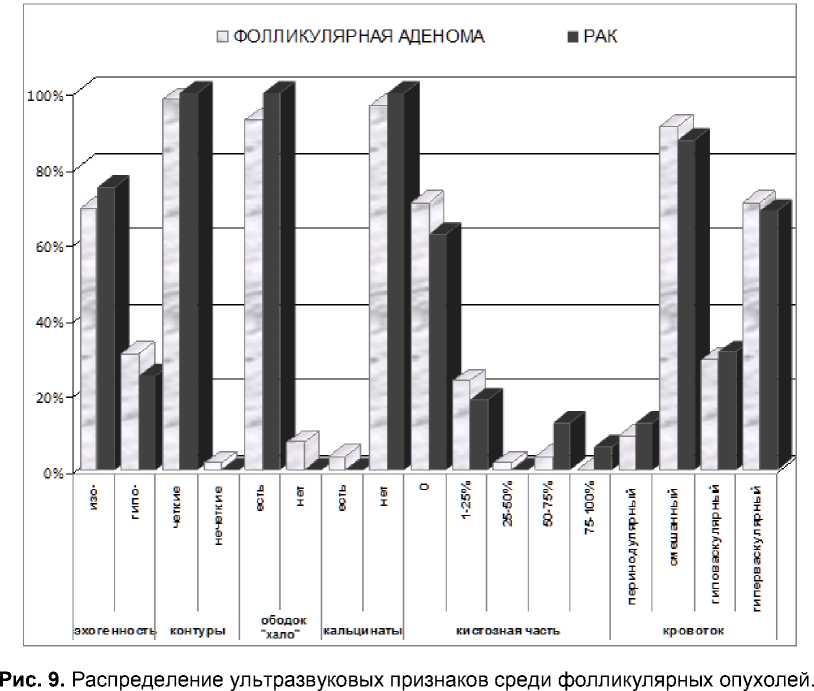

Целью проведённого нами исследования являлось определение возможностей эхографии в дифференциальной диагностике фолликулярных опухолей щитовидной железы. Для сравнительного анализа эхографической картины фолликулярных опухолей щитовидной железы в исследование включено две группы пациентов, прооперированных с направительным диагнозом «фолликулярная опухоль щитовидной железы». В первую группу вошли 55 человек с фолликулярной аденомой, во вторую - 16 человек с карциномой щитовидной железы. Общее число пациентов - 71 человек. Всем пациентам на дооперационном этапе была проведена тонкоигольная аспирационная биопсия узлов щитовидной железы под контролем УЗИ. Цитологическое заключение в каждом случае - фолликулярная опухоль. Пациенты прооперированы с гистологическим подтверждением диагноза. Размеры выявленных образований в первой группе варьировали от 4´2 мм до 60´28 мм, во второй группе - от 5´4 мм до 75´34 мм. При этом опухоль диаметром более 20 мм отмечена у 29 (52,73%) пациентов первой группы и у 13 (81,25%) пациентов второй группы. Чёткие контуры опухоли преобладали в обеих группах, а именно: обнаружены у 54 (98,18%) пациентов первой группы и у всех пациентов второй группы. При ультразвуковом сканировании в режиме серой шкалы в обеих группах превалировали изоэхогенные опухоли: в первой группе в 38 (69%) наблюдениях, во второй - в 12 (75%). Гипоэхогенный ободок «хало» выявлен у 51 (93%) пациента первой группы с фолликулярной аденомой и у всех пациентов второй группы с карциномой. Кальцинаты обнаружены у 2 (3,64%) пациентов первой группы, во второй группе кальцинаты не визуализировались. Опухоли имели солидную структуру в 39 (70,9%) случаях первой группы и в 10 (62,5%) случаях второй группы. Кистозный компонент выявлен в первой группе у 16 (29,1%) пациентов, во второй - у 6 (37,5%). При оценке васкуляризации в режиме энергетической допплерографии отмечено преобладание гиперваскулярных опухолей в обеих группах: в первой - у 39 (70,9%), во второй - у 11 (68,75%) пациентов. Смешанный тип кровотока образований выявлен у 50 (90,9%) пациентов первой группы и у 14 (87,5%) - второй. Не выявлено статистически достоверных различий в эхографической картине фолликулярных опухолей щитовидной железы доброкачественной и злокачественной природы. В большинстве случаев фолликулярные аденомы и раки щитовидной железы имели вид изоэхогенных образований с чёткими контурами, гипоэхогенным ободком «хало», без кальцинатов и кистозной части, в режиме энергетического допплера были гиперваскулярны со смешанным кровотоком.

Эхография, ультразвуковое исследование, щитовидная железа, дифференциальная диагностика, тонкоигольная аспирационная биопсия, фолликулярная опухоль, фолликулярная аденома, фолликулярный рак щитовидной железы, фолликулярный вариант папиллярного рака, ободок "хало", васкуляризация

Короткий адрес: https://sciup.org/170170259

IDR: 170170259 | DOI: 10.21870/0131-3878-2016-25-3-35-45

Текст научной статьи Возможности эхографии в дифференциальной диагностике фолликулярных опухолей щитовидной железы

В течение последнего десятилетия в тиреоидологии активно обсуждаются вопросы дифференциальной диагностики фолликулярных опухолей щитовидной железы. Термин «фолликулярная опухоль» применяют к опухолям и опухолеподобным процессам, в гистоархитектонике которых присутствуют фолликулярные структуры. В настоящее время в этой группе рассматривают аденоматозный зоб, аденому, фолликулярный вариант папиллярного рака и собственно фолликулярный рак как образование с характерной фолликулярной архитектоникой [1-4].

Решение проблемы дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных фолликулярных опухолей щитовидной железы вызывает большие трудности как у врачей

Желонкина Н.В. – ст. научн. сотр., к.м.н.; Пойтина А.С.* – клин. орд.; Полькин В.В. – врач, к.м.н.; Рыженкова М.И. – врач; Паршин В.С. – зав. отд., д.м.н., проф.; Медведев В.С. – зав. отд., д.м.н., проф. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России.

ультразвуковой диагностики, так и у цитологов и патологоанатомов. По данной теме проводятся многочисленные исследования, но, несмотря на это, проблема всё ещё остаётся нерешённой [5-13]. В связи с этим спорным является вопрос определения объёма хирургического вмешательства при фолликулярных опухолях. Интраоперационное цитологическое исследование позволяет диагностировать папиллярный, медуллярный и недифференцированный рак щитовидной железы, однако значительные трудности возникают при определении критериев злокачественности высокодифференцированных фолликулярных раков. Только наличие таких критериев, как сосудистая и капсулярная инвазия опухоли, даёт возможность патоморфологу определить злокачественный характер новообразования [1-3, 9]. Единственным методом морфологической диагностики узловых образований на дооперационном этапе является тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) [6, 7, 10]. Цитологические признаки фолликулярной аденомы и высокодифференцированного фолликулярного рака идентичны, что создаёт большие трудности для дифференциальной диагностики. Поэтому ТАБ остаётся только скрининг-тестом, позволяющим выявлять узлы с высокой вероятностью малигнизации. Окончательный диагноз устанавливается после морфологического исследования операционного материала, так как капсулярная и/или сосудистая инвазия является обязательным условием фолликулярного рака щитовидной железы [1-3, 5, 9]. Частота встречаемости фолликулярных опухолей, по данным ТАБ, составляет 1015% среди всех узловых образований щитовидной железы [10]. По данным разных авторов, при проведении морфологического исследования среди оперированных с цитологическим заключением о «фолликулярной опухоли» рак щитовидной железы выявляется в 10-25% наблюдений [10-13].

Целью проведённого нами исследования являлось определение возможностей эхографии в дифференциальной диагностике фолликулярных опухолей щитовидной железы.

Материалы и методы

В настоящее исследование включён 71 пациент, каждый из которых получил хирургическое лечение в МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России за период с 2013 по 2014 гг. по поводу цитологически установленной фолликулярной опухоли щитовидной железы. Всем пациентам на дооперационном этапе проведена тонкоигольная аспирационная биопсия узлов щитовидной железы под контролем УЗИ, цитологическое заключение во всех случаях – фолликулярная опухоль. При гистологическом исследовании операционного материала в 55 случаях установлен диагноз фолликулярная аденома, в 14 – фолликулярный вариант папиллярного рака щитовидной железы, в 2 – фолликулярный рак щитовидной железы. Для сравнительного анализа эхографической картины фолликулярных опухолей сформировано две группы пациентов. В первую группу вошли 55 человек с фолликулярной аденомой, во вторую – 16 человек с карциномой щитовидной железы (фолликулярный рак и фолликулярный вариант папиллярного рака).

Ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы выполнено с использованием ультразвукового сканера Simens Antares линейным датчиком с переменной частотой 9-11 МГц. В режиме серошкальной эхографии были проанализированы объём щитовидной железы, размер опухоли, её контуры, эхогенность, а также наличие или отсутствие ободка «хало», кальци-натов и кистозных полостей. Локализация опухоли оценивалась по А.Ф. Цыбу и соавт. [6]. При анализе объёма кистозных полостей все узлы были разделены на 5 групп: без кист, с объёмом кистозной части от 1 до 25%, от 25 до 50%, от 50 до 75% и от 75 до 100%. В режиме энергетического допплера визуально оценивалась васкуляризация опухоли.

Была выполнена статистическая обработка данных с целью исследования связи между наблюдаемыми ультразвуковыми признаками образований и видом патологического процесса – доброкачественный или злокачественный. Расчёты велись в программе SPSS. Для исследования связи использовались таблицы сопряжённости. Статистическая значимость оценивалась по точному критерию Фишера.

Результаты и обсуждение

В обеих группах пациентов обращает на себя внимание значительное преобладание фолликулярных опухолей среди женщин в сравнении с мужчинами (табл. 1). В первой группе фолликулярная аденома отмечена у 43 женщин (78,2%) и 12 мужчин (21,8%). Во второй группе злокачественная опухоль встречалась среди женщин в 15 (93,75%) случаях, а среди мужчин – лишь в одном (6,25%). Заметим, что по данным И.А. Абесадзе [12], встречаемость фолликулярной аденомы среди женщин составляет 80,9%, среди мужчин – 19,1%, встречаемость фолликулярного рака – 84,8% и 15,2% соответственно, что сопоставимо с нашими результатами. В то же время результаты исследования J.C. Sillery и соавт. [13] показывают, что фолликулярная аденома у женщин выявляется в 80,8% случаев, у мужчин – в 19,2%, но распространённость фолликулярного рака среди женщин и мужчин одинакова и составляет 50%.

Известно, что с возрастом вероятность узловой трансформации щитовидной железы резко возрастает и у женщин старше 50 лет достигает 67-70%. Причина такой трансформации может быть различной. С возрастом нарастают дистрофические, дегенеративные изменения, которые в известной мере следует считать вариантом возрастной нормы [14]. По нашим данным, большинство пациентов с фолликулярными опухолями также относилось к средним и старшим возрастным категориям. Средний возраст пациентов первой группы составил 40,2 лет (от 13 до 73), второй – 44,3 лет (от 23 до 68) (табл. 1).

Таблица 1

Распределение пациентов с фолликулярной опухолью по полу и возрасту

|

Пол/ |

Аденома (n=55)* |

Рак (n=16) |

|||

|

возраст, лет |

количество |

% |

количество |

% |

P |

|

м |

12 |

21,8 |

1 |

6,25 |

p=0,146 |

|

ж |

43 |

78,2 |

15 |

93,75 |

|

|

13-20 |

10 |

18,2 |

0 |

0 |

|

|

21-30 |

6 |

10,9 |

2 |

12,5 |

|

|

31-40 41-50 |

10 8 |

18,2 14,5 |

3 5 |

18,75 31,25 |

p=0,372 |

|

51-60 |

17 |

30,9 |

4 |

25 |

|

|

61 и более |

4 |

7,3 |

2 |

12,5 |

|

*n – количество пациентов.

Увеличение объёма щитовидной железы отмечено в 31 (56,4%) случае первой группы и в 12 (75%) – второй группы. Во всех наших наблюдениях объём доли щитовидной железы был повышен за счёт наличия в ней узлового образования.

Одним из показателей, постоянно измеряемых при сонографии, является размер узла. Размеры выявленных образований в первой группе с фолликулярной аденомой варьировали от 4x2 мм до 60x28 мм, во второй группе с карциномой - от 5x4 мм до 75x34 мм. Среди 71 случая гистологически верифицированной фолликулярной опухоли в 9 случаях опухоль оказалась при ультразвуковом исследовании менее 10 мм, что составило 12,7%. Из них в 11,3% случаев опухоль оказалась микроаденомой, а в 1,4% случаев – микрокарциномой.

В табл. 2 представлены результаты анализа диаметра фолликулярных опухолей по группам. Наибольшее количество карцином в нашем исследовании было обнаружено в узлах диаметром более 30 мм – в 7 (43,75%) случаев. При этом опухоль диаметром более 20 мм отмечена у 29 (52,73%) пациентов первой и у 13 (81,25%) второй группы. В первой группе в 37 (67,27%) случаях опухоль локализовалась в правой доле и в 17 (30,91%) в левой, отмечен единичный случай (1,82%) локализации опухоли в перешейке. Во второй группе рак щитовидной железы встречался одинаково часто как в левой, так и в правой доле (по 8 случаев – 50%). В первой группе опухоль локализовалась: в верхнем сегменте у 1 (1,82%), среднем сегменте – у 11 (20%), в перешейке – у 1 (1,82%), в двух сегментах – у 18 (32,73%), в трёх – у 15 (27,27%), в четырёх (включая перешеек) – у 2 (3,64%) пациентов. Во второй группе опухоль локализовалась: в верхнем сегменте у 1 (6,25%), среднем сегменте – у 2 (12,5%), нижнем сегменте – у 2 (12,5%) пациентов, в двух сегментах – у 4 (25%), в трёх – у 6 (37,5%), в четырёх (включая перешеек) – у 1 (6,25%) пациента.

В табл. 3 представлены результаты анализа качественных эхографических характеристик фолликулярных опухолей по группам.

Таблица 2 Распределение фолликулярных опухолей по размеру

|

Размер узла |

Аденома (n=55) |

Рак (n=16) |

||

|

количество |

% |

количество |

% |

|

|

0-10 мм |

8 |

14,55 |

1 |

6,25 |

|

10-20 мм |

18 |

32,72 |

2 |

12,5 |

|

20-30 мм |

16 |

29,10 |

6 |

37,5 |

|

30 мм и более |

13 |

23,63 |

7 |

43,75 |

Таблица 3

Характеристика фолликулярных опухолей по эхографическим признакам

|

УЗИ-признаки узла |

ФА (n=55) |

Рак (n=16) |

P |

|||

|

количество |

% |

количество |

% |

|||

|

контуры |

чёткие нечёткие |

54 1 |

98,18 1,82 |

16 0 |

100 0 |

p=0,775 |

|

эхогенность |

изо-гипо- |

38 17 |

69 31 |

12 4 |

75 25 |

p=0,452 |

|

ободок «хало» |

есть нет |

51 4 |

93 7 |

16 0 |

100 0 |

p=0,351 |

|

кальцинаты |

есть нет |

2 53 |

3,64 96,36 |

0 16 |

0 100 |

p=0,598 |

|

кистозная часть |

0 1-25% 25-50% 50-75% 75-100% |

39 13 1 2 0 |

70,9 23,64 1,82 3,64 0,0 |

10 3 0 2 1 |

62,5 18,75 0 12,5 6,25 |

|

|

тип кровотока |

перинодулярный смешанный |

5 50 |

9,1 90,9 |

2 14 |

12,5 87,5 |

p=0,499 |

|

интенсивность кровотока |

гиповаскулярный гиперваскулярный |

16 39 |

29,1 70,9 |

5 11 |

31,25 68,75 |

p=0,548 |

Примечание. ФА – фолликулярная аденома.

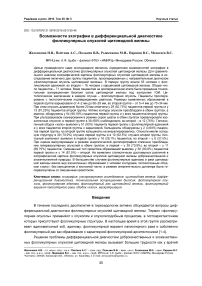

При сравнении эхогенности узлов в режиме серой шкалы мы отметили преобладание изоэхогенных опухолей, при этом частота встречаемости в обеих группах примерно одинакова. По нашим данным, в обеих группах преобладали изоэхогенные узлы (рис. 1, 2), которые распределились следующим образом: в группе с фолликулярной аденомой выявлены в 38 (69%) наблюдениях, в группе с карциномой – в 12 (75%). Гипоэхогенные (рис. 3, 4) узлы обнаружены у 17 (31%) пациентов первой и у 4 (25%) второй группы. Заметим, что, в соответствии с нашими данными, эхогенность узла не может быть решающим признаком в дифференциальной диагностике его природы (доброкачественный или злокачественный). Между тем по результатам J.C. Sillery и соавт. [13] встречаемость изоэхогенных узлов в фолликулярных аденомах составляет 46,2%, гипоэхогенных – 50%, гиперэхогенных – 3,8%; встречаемость изоэхогенных узлов в карциномах составляет 16%, гипоэхогенных – 82%, гиперэхогенных – 2%.

Рис. 1. Эхограмма щитовидной железы (продольная проекция). Фолликулярная аденома. Изоэхогенный узел.

Рис. 2. Эхограмма щитовидной железы (продольная проекция). Фолликулярный вариант папиллярного рака. Изоэхогенный узел.

Рис. 3. Эхограмма щитовидной железы (поперечная проекция). Фолликулярная аденома. Гипоэхогенный узел.

Рис. 4. Эхограмма щитовидной железы (поперечная проекция). Фолликулярный рак.

Гипоэхогенный узел.

По нашим данным, наиболее характерным эхографическим признаком фолликулярных опухолей оказался гипоэхогенный ободок «хало» (рис. 5, 6). Он выявлен у 51 (93%) пациента первой группы и у всех 16 пациентов (100%) второй группы. Данный акустический феномен обусловлен морфологическим строением опухоли, для которого характерно наличие капсулы. Ободок «хало» представляет собой зону, не отражающую ультразвуковые волны, на границе между узлом и окружающей тканью щитовидной железы. Считается, что ободок представляет собой компрессию перинодулярных сосудов, так как опухоль растёт медленно, и, с увеличени- ем его размеров, кровеносные сосуды оттесняются к периферии. По этой причине ободок «ха- ло» представляет собой ограничительный гипоэхогенный гидрофильный ободок вокруг узла, который является расширенной сосудистой сетью [5]. Однако, данные J.C. Sillery и соавт. [13]

показывают наличие ободка «хало» у фолликулярных аденом в 57,7% случаев, у фолликуляр- ных карцином – в 36%.

Рис. 5. Эхограмма щитовидной железы (продольная проекция). Фолликулярная аденома. Изоэхогенный узел с ободком «хало».

Рис. 6. Эхограмма щитовидной железы (поперечная проекция). Фолликулярный вариант папиллярного рака. Изоэхогенный узел

с ободком «хало».

Известно, что наличие микрокальцинатов (мелких гиперэхогенных включений) рассматривают как значимый элемент высокого риска рака щитовидной железы, хотя макрокальцинаты (гиперэхогенные включения, дающие акустическую тень) могут встречаться даже в неизмененной ткани железы [14]. Среди наших пациентов кальцинаты явились относительно редкой находкой и отмечены лишь среди пациентов первой группы – в 2 (3,64%) случаях. Ни в одном из наблюдений во второй группе кальцинаты не встречались. По результатам исследования J.C. Sillery и соавт. [13] кальцинаты в группе фолликулярных аденом выявлены в 5,8%,а в группе фолликулярных карцином – в 14%.

В большинстве случаев опухоли имели солидную структуру: у 39 (70,9%) пациентов первой группы и у 10 (62,5%) – второй. Фолликулярные аденомы встречались и в узлах с кистозной дегенерацией (16 случаев – 29,1%), хотя и несколько реже, чем злокачественные опухоли (6 случаев – 37,5%). Обращает на себя внимание более частая встречаемость рака в узлах с крупными кистозными полостями (при объёме от 50 до 100% в 3 (18,75%) случаях), в сравнении с фолликулярными аденомами (при том же объёме кистозной части в 2 (3,64%) случаях). По данным J.C. Sillery и соавт. [13], фолликулярные аденомы имеют солидную структуру в 69,2%, фолликулярные карциномы – в 90%.

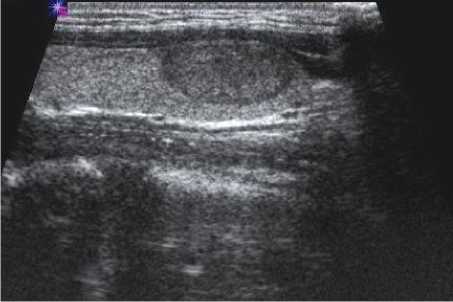

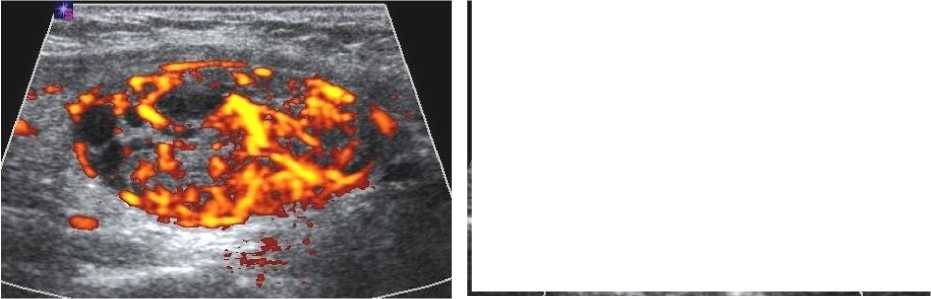

При оценке васкуляризации фолликулярных опухолей в режиме энергетической допплерографии отмечено преобладание гиперваскулярных (рис. 7, 8) образований в обеих группах: в первой – у 39 (70,9%), во второй – у 11 (68,75%) пациентов. При этом в большинстве случаев зарегистрирован смешанный тип кровотока: в первой группе в 50 (90,9%), во второй – в 14 (87,5%) случаях.

Рис. 7. Эхограмма щитовидной железы (продольная проекция) в режиме энергетического допплера. Фолликулярная аденома. Гиперваскулярный узел со смешанным типом кровотока.

Рис. 8. Эхограмма щитовидной железы (продольная проекция) в режиме энергетического допплера. Фолликулярный вариант папиллярного рака. Гиперваскулярный узел со смешанным типом кровотока.

Сравнительный анализ эхографических признаков фолликулярных опухолей представлен на рис. 9.

Заключение

Не выявлено статистически достоверных различий в эхографической картине фолликулярных опухолей щитовидной железы доброкачественной и злокачественной природы.

В обеих группах пациентов отмечено значительное преобладание фолликулярных опухолей среди женщин в сравнении с мужчинами. Большая часть пациентов относилась к средним и старшим возрастным категориям. Опухоль диаметром более 20 мм наблюдалась у 29 (52,7%) пациентов в группе с фолликулярной аденомой и у 13 (81,3%) пациентов в группе с карциномой.

В большинстве наших наблюдений ультразвуковая картина фолликулярных опухолей оказалась схожей вне зависимости от природы узла (доброкачественный или злокачественный). При исследовании в В-режиме чаще всего встречались изоэхогенные образования солидной структуры с чёткими контурами, гипоэхогенным ободком «хало». Кистозная дегенерация узлов отмечалась реже и имела вид небольших кистозных полостей. Кальцинаты выявлены всего в 3,6% случаев в группе пациентов с фолликулярными аденомами. В режиме энергетического допплера практически все образования имели гиперваскулярный смешанный тип кровотока.

Несмотря на отсутствие патогномоничных эхографических признаков рака щитовидной железы по результатам нашего исследования, хочется отметить, что наличие изоэхогенного узла больших размеров, преимущественно солидной структуры, должно настораживать в отношении возможной малигнизации процесса в узловом образовании.

Список литературы Возможности эхографии в дифференциальной диагностике фолликулярных опухолей щитовидной железы

- Хмельницкий О.К. Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний щитовидной железы: Руководство. СПб.: СОТИС, 2002. 274 с.

- Шапиро Н.А., Камнева Т.Н. Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы: Цветной атлас. М.: РепроЦентр, 2003. 172 с.

- Абросимов А.Ю., Казанцева И.А., Лушников Е.Ф. Морфологическая диагностика заболеваний щитовидной железы. М.: ООО «МК», 2012. 192 с.

- Baloch Z.W., LiVolsi V.A., Asa S.L., Rosai J., Merino M.J., Randolph G., Vielh P., DeMay R.M., Sidawy M.K., Frable W.J. Diagnostic terminology and morphological criteria for cytologic diagnosis of thyroid lesions: A synopsis of the National Cancer Institute Thyroid Fine-Needle Aspiration State of the Science Conference//Diagn. Cytopathol. 2008. V. 36, N 6. P. 425-437.

- Орлинская Н.Ю., Хмельницкая Н.М., Федоров А.А., Бедерина Е.Л. Клинико-морфологическая и иммуногистохимическая характеристики фолликулярных опухолей щитовидной железы//Медицинский альманах. 2015. Т. 37, № 2. С. 135-138.

- Цыб А.Ф., Паршин В.С., Нестайко Г.В., Ямасита С., Нагатаки С. Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы. М.: Медицина, 1997. 330 с.

- Желонкина Н.В. Ультразвуковая диагностика узловых образований щитовидной железы различной морфологической структуры с кистозным компонентом: автореф. дис. … канд. мед. наук. Обнинск, 2007. 115 с.

- Сенча А.Н. Методы лучевой визуализации в диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы: автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 2008. 40 с.

- Полоз Т.Л., Шевченко С.П. Проблемы цитологической диагностики фолликулярных опухолей щитовидной железы//Сибирский онкологический журнал. 2011. Т. 48, № 6. С. 62-65.

- Трошина Е.А., Абесадзе И.А. Фолликулярная неоплазия//Consilium medicum. 2006. Т. 8, № 9. С. 98-102.

- Пинский С.Б., Белобородов В.А. Аденома щитовидной железы//Сибирский медицинский журнал. 2010. № 3. С. 73-76.

- Абесадзе И.А. Дифференциальная диагностика фолликулярных опухолей щитовидной железы: автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2008. 31 с.

- Sillery J.C., Reading C.C., Charboneau J.W., Henrichsen T.L., Hay I.D., Mandrekar J.N. Thyroid follicular carcinoma: sonographic features of cases//Am. J. Roentgenol. 2010. V. 194, N 1. P. 44-54

- Черников Р.А. Диагностика, клинико-морфологические особенности и комбинированное лечение папиллярного рака щитовидной железы: дис. … д-ра мед. наук. СПб., 2014. 204 с.