Возможности конгрессно-выставочной деятельности для обмена знаниями между педагогами общеобразовательных организаций

Автор: Селиванова Е.А.

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 (57), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Актуальность исследования связывается с поиском эффективных способов непрерывного развития, ориентирующих педагогов на интенсивный обмен знаниями с коллегами. Констатируется, что конструктивному деловому общению, вовлечению педагогов в деловые коммуникации способствует конгрессно-выставочная деятельность. Подчеркивается, что грамотная организация способов неформального взаимодействия стимулирует педагогов на профессиональный рост в результате обучения на эффективном опыте своих коллег, ученых и практиков образовательной сферы. Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и поиске конструктивных способов участия педагогов в конгрессно-выставочной деятельности для интенсификации обмена знаниями. Методологию (материалы и методы) исследования образуют идеи Б. З. Мильнера об «инженерии знаний», деятельности обеспечивающей управление знаниями: их накопление, обмен, применение и пр. Такой обмен знаниями, по мнению автора, наиболее эффективно осуществляется в рамках конференций, курсов, семинаров в результате отношений сотрудничества, партнерства, создания стратегических альянсов. Результаты исследования. Описаны различные формы конгрессно-выставочной деятельности: педагогические советы, совещания, семинары, форумы, вебинары, выставки, конференции, фестивали, слеты. Определены возможности результативного участия педагогов в конгрессно-выставочной деятельности для интенсивного обмена знаниями. Указаны формы проведения мероприятий, характер контакта между их участниками, роли педагогов, повышающие их субъектную роль в обмене знаниями, особенности интенсификации делового общения участников конгрессно-выставочной деятельности. Научная новизна заключается в характеристике результативных способов участия педагогов в мероприятиях конгрессно-выставочной деятельности, которые стимулируют их на деловое общение, в результате которого происходит обмен знаниями между педагогами общеобразовательных организаций. Практическая значимость выражается в возможности применения предложенных решений для совершенствования системы неформального обучения педагогических и руководящих работников общеобразовательных школ.

Конгрессно-выставочная деятельность, обмен знаниями, педагоги общеобразовательных организаций, семинары, вебинары, конференции, профессиональные сетевые сообщества, форумы

Короткий адрес: https://sciup.org/140303329

IDR: 140303329 | УДК: 371.12+371.14

Текст научной статьи Возможности конгрессно-выставочной деятельности для обмена знаниями между педагогами общеобразовательных организаций

Введение. Интенсивный ритм современной жизни, постоянное обновление информации, совершенствование педагогических технологий и цифровизация образовательного процесса детерминируют необходимость непрерывного обновления знаний педагогов. Современные учителя общеобразовательных организаций выполняют множество функций, решают разнообразные профессиональные задачи, обеспечивающие обучение и воспитание школьников, их интеллектуальное, физическое и коммуникативное развитие. Для того чтобы подготовить школьника к жизни в современном обществе, педагогам важно быть в курсе современных образовательных тенденций, отличаться социальной активностью, способностью к сотрудничеству, готовностью к обмену знаниями с коллегами. Именно в результате обмена знаниями педагоги могут получить необходимые сведения, быть в курсе происходящих событий, пополнять свои интеллектуальные ресурсы при значительной экономии времени на самостоятельный поиск и освоение информации.

Обмен знаниями может осуществляться в разных ситуациях профессионального общения, делового взаимодействия с коллегами, социальными партнерами. Сегодня реализуются различные формы просветительских мероприятий для специалистов системы образования: августовские совещания, научно-практические конференции, педагогические собрания, круглые столы, фокус-группы, выставки учебнометодической литературы и пр. Данные варианты информационно-просветительской работы относятся к конгрессно-выставочной деятельности, в рамках которой педагоги могут активно сотрудничать, получать новые сведения, обмениваться знаниями.

Проведенный нами опрос на предмет изучения активности педагогов в мероприятиях конгрессно-выставочной деятельности показал, что они ежегодно участвуют в различных образовательных мероприятиях. Все опрошенные (245 педагогов) отметили, что принимают участие в различных семинарах, совещания, выставках и пр., каждый год не единожды. Наиболее распространенным способом присутствия в таких мероприятиях регионального уровня они назвали заочное дистанционное участие. Мероприятия конгрессно-выставочной деятельности институционального и муници- пального уровней чаще посещаются очно. Однако в основном педагоги выступают в роли слушателей, получателей информации, а не трансляторов знаний. Только 23% опрошенных указали, что выступали в роли спикеров на мероприятиях муниципального уровня и 18% — на мероприятиях регионального уровня. Также было отмечено, что педагоги довольно редко выстраивают новые профессиональные контакты в рамках мероприятий конгрессно-выставочной деятельности, не стремятся активно обмениваться знаниями. Соответственно они не в полной мере понимают возможности конгрессно-выставочной деятельности для профессионального общения, не используют потенциал данных мероприятий для совершенствования своих знаний.

Исходя из вышеизложенного, цель исследования состоит в теоретическом обосновании и поиске конструктивных способов участия педагогов в конгрессно-выставочной деятельности для интенсификации обмена знаниями.

Обзор литературы. Ресурсные возможности конгрессно-выставочной деятельности раскрыты в научных публикациях ученых различных профессиональных отраслей. По словам Е. В. Федоровой, конгрессно-выставочная деятельность в России обладает значительным потенциалом для повышения эффективности предпринимательской работы. Она включает в себя организацию «форумов, конгрессов, съездов, саммитов, конференций, симпозиумов, ассамблей, семинаров и пр.» [1, с. 68], способствуя расширению профессиональных контактов специалистов. В законе о промышленной политике в РФ закреплено понятие «конгрессно-выставочные мероприятия»1, что указывает на разработанность данной деятельности в экономической отрасли, ее нормативном закреплении. Е. Н. Дуненкова, М. И. Исаева пишут, что на современном этапе конгрессновыставочная деятельность осуществляется в гибридном формате, то есть часть мероприятий проводится очно, а часть — дистанционно. Это обеспечивает развитие «деловых мероприятий, повышение интереса к привлечению эмоционального фактора для участников, предоставляя новейшие технологии и услуги» [2, с. 106]. Г. А. Карпова, Т. А. Лаврова, В. В. Лавров связывают перспективы развития конгрессно-выставочных услуг с «внедрением IT-технологий, что будет способствовать большему охвату пользователей, увеличению скорости принятия управленческих решений, … увеличению прибыльности компаний» [3, с. 242]. Таким образом, конгрессно-выставочная деятельность хорошо зарекомендовала себя в экономической отрасли, как форма продвижения услуг, привлечения внимания к актуальным проблемам, способ усвоения новых контактов, обмена инновационными решениями.

В системе образования также рассматривается потенциал конгрессно-выставочной деятельности для совершенствования качества педагогического процесса, выстраивания профессиональных контактов, партнерских отношений. Е. П. Веретенникова пишет о конгрессной деятельности в сфере среднего профессионального образования [4]. А. Ю. Степанова, О. Э. Кичигин рассматривают подходы и критерии к оценке процессов управления конгрессно-выставочной деятельностью как инструмента инновационного развития в сфере высшего образования [5]. Л. А. Апрелова, Р. А. Иванова определяют конгрессную деятельность как инструмент PR-сопровождения актуальных научно-образовательных направлений университета (на примере Life Science в СПбПУ) [6]. Таким образом, конгрессно-выставочная деятельность чаще всего используется в организациях высшего и среднего профессионального образования для продвижения образовательных услуг, повышения качества взаимодействия с партнерами, стимулирования инновационного развития.

А. В. Хохлов видит возможности конгрессно-выставочной деятельности в развитии культуры командной работы у руководителей общеобразовательных организаций [7]. Отмечается, что такой формат работы способствует установлению новых контактов, совершенствованию партнерских отношений. Стоит отметить, что в научной литературе не описаны возможности конгрессно-выставочной деятель- ности для профессионального роста педагогов общеобразовательных организаций, именно в той формулировке, которая представлена в статье. При этом в качестве инструментов профессионального развития педагогов называются: школьный педагогический совет [8], научно-практическая конференция [9], форумы для педагогов конкретных предметных областей [10], выставочная деятельность как инструмент многокомпонентного подхода к подготовке и пр. [11]. Акцент делается на том, что данные мероприятия выступают способом неформального повышения квалификации, однако не явно обозначены возможности конгрессно-выставочной деятельности для профессионального взаимодействия и обмена эффективными практиками между педагогами школ. Итак, возникает необходимость описания возможностей конгрессно-выставочной деятельности для обмена знаниями между педагогами общеобразовательных организаций.

Методология (материалы и методы). Методологическими основаниями исследования выступают идеи Б. З. Мильнера, который выдвинул положение об «инженерии знаний» — деятельности, обеспечивающей управление знаниями. Такое управление предполагает различные этапы развития знаний: их накопление, извлечение, структурирование, обмен и пр. Отмечается, что знания могут быть получены из внешних источников, среди которых «публикации (книги, журналы и пр.), межотраслевые конференции; курсы, семинары, симпозиумы; интеллектуальный потенциал смежных организаций… сотрудничество, партнерство, стратегические альянсы и совместные предприятия» [12, c. 117]. Таким образом, педагогические работники могут получать знания из различных источников, в том числе мероприятий, которые можно отнести к конгрессновыставочной деятельности. Она включает в себя не только презентацию различных разработок, идей, материальных и нематериальных продуктов, но и отношения сотрудничества, взаимодействия, партнерства, в которых и инициируется обмен знаниями и формирование нового знания.

Результаты. Итак, анализ научных работ позволил прийти к выводу о значительных возможностях конгрессно-выставочной деятельности в инициации процесса обмена знаниями между педагогами, который выступает важным способом их неформального образования. Име- ет смысл рассмотреть различные мероприятия, входящие в конгрессно-выставочную деятельность, которую наиболее часто посещают педагогические работники: педагогические советы, совещания, семинары, форумы, вебинары, выставки, конференции, фестивали, слеты и пр., а также определить их возможности для обмена знаниями между педагогами.

Наиболее распространенной формой профессиональных встреч педагогов выступает педагогический совет . Он может проводиться как в рамках внутриорганизационных мероприятий, так и на других уровнях: муниципальном, региональном, федеральном. Ежегодно для руководящих и педагогических работников Российской Федерации проводится августовский педагогический совет, на котором рассматриваются все актуальные инициативы, нововведения и проекты в сфере образования. Перед специалистами системы образования выступают представители министерства просвещения, субъекты региональных органов управления образованием, учреждений дополнительного профессионального образования, которые информируют педагогов о специфике их профессиональной деятельности в текущем учебном году. На основе данных информационных установок проводятся педагогические совете муниципального и локального уровней, в которых уточняются и детализируются задачи, стоящие перед конкретными педагогами общеобразовательных организаций. Стоит отметить, что наиболее интенсивно обмен знаниями осуществляется именно в рамках педсоветов муниципального и локального уровней. Внутриш-кольные педагогические советы в большей степени предрасполагают к обмену знаниями между членами коллективов, способствуют анализу педагогической готовности к решению поставленных государством задач и их результативности.

Следующим вариантом профессиональных встреч педагогов выступают совещания. Они также могут проводиться на разных уровнях и включать разное количество участников. Несомненно, что чем масштабнее совещание, тем менее оно предполагает к профессиональному общению, обмену знаниями между педагогами. Всероссийские совещания предполагают определенную тематику, в которой могут обсуждаться векторы и проблемы развития определенного сектора образовательной системы: воспитания, дополнительного образования, формирования функциональной грамотности учащихся и пр. Очный формат таких совещаний при наличии отдельных секций в большей мере способствует обмену знаниями между педагогами, нежели дистанционный. Особенно если педагоги выступают в роли спикеров или модераторов данных совещаний. Вполне очевидно, что совещания локального уровня, проводимые в методических службах, объединениях образовательных организаций в большей мере ориентированы на обсуждение актуальных задач и совместный поиск их решения. Соответственно в данных мероприятиях обмен знаниями между педагогами может быть более активным, чем в масштабных мероприятиях регионального или федерального уровней.

Форумы также относятся в большей мере к масштабным событиям, которые ориентированы на обсуждение глобальных вопросов, образовательных тем. В Российской Федерации проводятся различные форумы, в качестве примера можно привести форум «Педагоги России: Инновации в образовании» []. Он предполагает виртуальные и очные встречи педагогов для обсуждения конкретных тематических вопросов. Часто форумы сопровождаются выставочными экспозициями, на которых демонстрируются научно-методические, дидактические разработки или экспонаты, применение которых в образовательной деятельности может превысить качество педагогического процесса. Зачастую именно в рамках данной части форума может более активно осуществляться обмен знаниями, обеспечиваться совместный поиск способов решения конкретных педагогических вопросов, ситуаций и задач.

Еще одной формой конгрессно-выставочной деятельности можно назвать вебинары , которые могут проводиться как самостоятельно, так и в рамках других (выше названных) информационно-просветительских мероприятий. Они носят, как правило, узконаправленный характер и затрагивают определенный конкретный аспект образовательно-воспитательной деятельности. Вебинары пользуются достаточной популярностью у педагогов, так как позволяют им получить информацию «без отрыва от производства», быстро, оперативно и своевременно.

Более того, даже если педагог не смог в определенный момент прослушать тот или иной вебинар, как правило, он может ознакомиться с ним в записи несколько позже. К примеру, в Челябинской области проводятся вебинары по вопросам повышения качества образования: профилактике учебной неуспешности, взаимодействия со слабоуспевающими и низкомотивированными обучающимися, преодолению низких образовательных результатов в общеобразовательных организациях региона. Программа вебинаров утверждена Министерством образования и науки Челябинской области. Данные мероприятия доступны не только педагогам, которые получают адресную поддержку от кураторов проекта, но и всем специалистам, интересующимся этим вопросом.

По сути вебинары выступают виртуальной формой семинаров. Семинары же являются также достаточно частыми мероприятиями, посвященными обсуждению педагогами различных профессиональных вопросов. Семинары могут интегрироваться с другими формами конгрессно-выставочной деятельности и носить практико-ориентированной характер, например семинар-совещание, семинар-практикум, семинар-дискуссия, семинар-круглый стол, семинар-тренинг. Таким образом, именно практикоориентированной формат семинара является веским основанием для осуществления педагогических дискуссий, возникновения новых идей, обмена знаниями, эффективными практиками разрешения моральных дилемм, профессиональных затруднений, преодоления педагогических дефицитов. Следующая форма, которая может детерминировать возникновение новых профессиональных контактов, деловых отношений, педагогических объединений, выступает конференция. Несомненно, что заочные конференции в меньшей степени предрасполагают к обмену знаниями, так как не предполагают очных встреч спикеров. Вместе с тем в них также содержится потенциал для развития профессиональных отношений между педагогами, интересующимся определенными темами. Однако именно очные конференции позволяют обеспечить актуализацию текущих вопросов образовательной системы на пленарной части и организовать их обсуждение на тематических секциях. Здесь значительная роль отводится модераторам секций, которые могут вы- строить профессиональное обсуждение важных вопросов, инициировать педагогов на высказывание своих идей, мнений, позиций. Для этого важно создать доверительную атмосферу, комфортную для дискуссий среду, мотивирующую к диалогу обстановку. Среди многообразия форм конгрессно-выставочной деятельности стоит кроме того назвать фестивали, слеты, выставки, которые могут проходить в интегрированном виде или в качестве самостоятельных мероприятий. В отличие от предыдущих форм они носят менее официальных характер, предполагают творческую направленность, дружественные отношения, профессиональные интерактивы. Фестивали могут характеризоваться различными тематическими рубриками: педагогические идеи, педагогическое мастерство, наставнические практики и пр. Они могут отличаться образовательной, творческой, конкурсной спецификой и проводиться для всех категорий педагогических работников или отдельных групп: молодых специалистов, педагогов дополнительного образования, педагогов дошкольного образования и т. п. Слеты педагогов также носят больше неформальный вариант взаимодействия, они могут быть туристической, спортивно-оздоровительной, интеллектуальной направленности всероссийского, регионального, муниципального масштаба. Это достаточно позитивные практики командообразования, формирования синергетического пространства, которое в наибольшей степени стимулирует к сотрудничеству и обмену знаниями. Выставки также выступают как самостоятельные мероприятия, но чаще они входят в одну из раннее описанных форм конгрессновыставочной деятельности: форум, семинар, конференция, симпозиум, фестиваль и т. п. Выставки часто характеризуются тематической направленностью (методической, ярморочной, образовательной, художественной) и предполагать обмен знаниями, материальными ценностями и интеллектуальными продуктами.

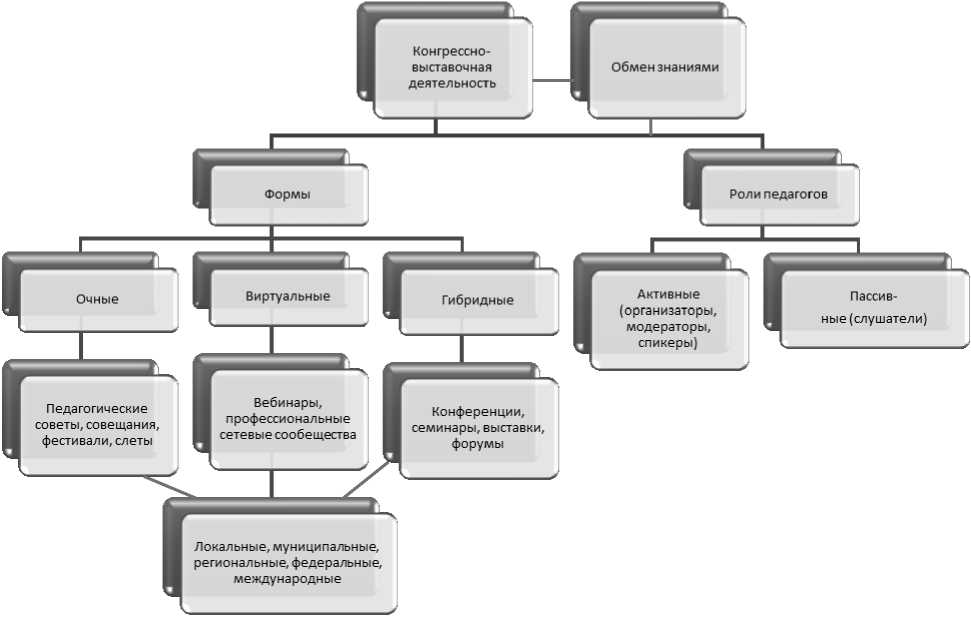

Итак, конгрессно-выставочная деятельность включает в себя очные (педагогические советы, совещания, фестивали, слеты), виртуальные (вебинары, профессиональные сетевые сообщества) и гибридные (конференции, семинары, выставки, форумы) формы. Они могут быть представлены на разных уровнях (от институционального до международного) и предпола- гать разный характер обмена знаниями в зависимости от ролей педагогов (см. рис. 1). Таким образом, конгрессно-выставочная деятельность обладает значительным потенциалом для обмена знаниями между педагогами общеобразовательных организаций. Они могут обсуждать актуальные проблемы как внутри коллектива, так и в рамках профессиональных взаимодействий за пределами стен школы. Причем стоит подчеркнуть, что значение имеют не только формы разных мероприятий, но и особенности их субъектов: организаторов, модераторов, спикеров и участников. Для повышения интенсивности процесса обмена знаниями необходимо создавать соответствующую среду, стимулирующую педагогов к общению, взаимодействию, сотрудничеству. В частности, это могут быть различные методы обучения: мастер-класс, тренинг, фокус-группа, мозговой штурм, деловая игра, решение профессиональных задач и пр.

Обсуждение. Конгрессно-выставочная деятельность выступает достаточно мощным ресурсом для осуществления неформального обучения педагогов, организации новых деловых контактов, обмена знаниями между педагогами общеобразовательных организаций. Педагогические работники могут участвовать в различных мероприятиях информационно-просветительского характера: педагогических советах, совещаниях, семинарах, форумах, вебинарах, выставках, конференциях, фестивалях, слетах и пр. Они могут вовлекаться в данные мероприятия в разных ролях: активного (спикера, модератора, организатора) или пассивного (слушателя, потребителя информации) участника.

Данные мероприятия предполагают как очные, так и дистанционные встречи, интерактивные меры взаимодействия или лекционные, монологические способы трансляции знаний. В зависимости от данных форм, ролей, методов взаимодействия процесс обмена знаниями между педагогами может быть более или менее интенсивным.

Процесс активного обмена знаниями наблюдается либо в неформальных вариантах конгрессно-выставочной деятельности (слетах, фестивалях, выставках) либо в мероприятиях локального уровня с небольшим числом участников: педагогических советах, семинарах, методических объединениях.

Рис. 1. Конгрессно-выставочная деятельность как среда, способствующая обмену знаниями между педагогами

Кроме того, он более интенсивен в практико-ориентированных мероприятиях: мастер-классах, семинарах-практикумах, фокус-группах, которые предполагают обсуждение проблемных ситуаций, совместное решение профессиональных проблем, командное взаимодействие.

Заключение. Профессиональный рост педагога возможен в условиях постоянного обновления знаний, освоения новых способов деятельности, расширения спектра профессиональных ролей.

Он происходит благодаря формальному или неформальному обучению, которое может включать в себя множеств форм профессионального сотрудничества. Современные педагоги сегодня могут обучаться непрерывно в различных профессиональных сообществах, посещая семинары, прослушивая вебинары, выступая на конференциях. Участие в данных мероприятиях позволяет не только быть в курсе последних новостей, нововведений в области образования, но и выстраивать новые деловые контакты, получать профессиональные кон- сультации от коллег, делиться уникальными практиками, распространять эффективный педагогический опыт, иными словами — обмениваться знаниями.

Именно в различных мероприятиях конгрессно-выставочной деятельности педагог может «других посмотреть и себя показать», повысить свои репутационные характеристики, научиться чему-то новому, сэкономив при этом драгоценное время на поиск информации в других источниках.

Соответственно, можно сделать вывод о широких возможностях конгрессно-выставочной деятельности для обмена знаниями между педагогами общеобразовательных организаций.

Список литературы Возможности конгрессно-выставочной деятельности для обмена знаниями между педагогами общеобразовательных организаций

- Федорова, Е. В. Развитие конгрессно-выставочной деятельности в России / Е. В. Федорова. — Текст: непосредственный // Управленческое консультирование. — 2012. — № 4 (48). — С. 68‒72.

- Дуненкова, Е. Н. Развитие конгрессно-выставочной отрасли в Российской Федерации / Е. Н. Дуненкова, М. И. Исаева. — Текст: непосредственный // Вестник университета. — 2022. — № 5. — С. 100‒107.

- Карпова, Г. А. Проблемы и перспективы развития конгрессно-выставочной деятельности в Российской Федерации / Г. А. Карпова, Т. А. Лаврова, В. В. Лавров. — Текст: непосредственный // Журнал правовых и экономических исследований. — 2017. — № 4. — С. 234‒243.

- Веретенникова, Е. П. О конгрессной деятельности в сфере среднего профессионального образования / Е. П. Веретенникова. — Текст: непосредственный // Эффективные управленческие решения — основа инновационного развития колледжа. Опыт международного сотрудничества в проекте ImProfEdu и реализации образовательных проектов: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 28–29 апреля 2021 года. — Санкт-Петербург: АНОО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций», 2021. — С. 47‒51.

- Степанова, А. Ю. Подходы и критерии к оценке процессов управления конгрессновыставочной деятельностью как инструмента инновационного развития в сфере высшего образования / А. Ю. Степанова, О. Э. Кичигин. — Текст: непосредственный // Экономика и предпринимательство. — 2020. — № 10 (123). — С. 1010‒1014.

- Апрелова, Л. А. Конгрессная деятельность как инструмент PR-сопровождения актуальных научно-образовательных направлений университета (на примере Life Science в СПбПУ) / Л. А. Апрелова, Р. А. Иванова. — Текст: непосредственный // Технологии PR и рекламы в современном обществе: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 01–31 января 2020 года. Том 1. — Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. — С. 15‒23.

- Хохлов, А. В. Технология реализации педагогической стратегии развития культуры командной работы у руководителей общеобразовательных организаций / А. В. Хохлов. — Текст: непосредственный // Наука и инновации в современном мире. — 2019. — С. 82‒85.

- Кавалерчик, Т. Л. Повысить квалификацию кадров можно внутренними ресурсами. Школьный педагогический совет как инструмент профессионального развития педагогов / Т. Л. Кавалерчик. — Текст: непосредственный // Народное образование. — 2013. — № 10. — С. 168‒174.

- Сукиасян, А. А. Продуктивная подготовка будущих педагогов к участию в научно-практических конференциях / А. А. Сукиасян, О. А. Козырева. — Текст: непосредственный // Профессиональное образование в России и за рубежом. — 2015. — № 4 (20). — С. 151‒155.

- Астафьева, Е. Н. Актуальные проблемы методологии историко-педагогических исследований: итоги VI Национального форума российских историков педагогики / Е. Н. Астафьева. — Текст: непосредственный // Academia. Педагогический журнал Подмосковья. — 2018. — № 2 (16). — С. 54‒57.

- Балахнина, Е. Е. Организация выставочной деятельности как инструмент многокомпонентного подхода к подготовке педагогов-дизайнеров / Е. Е. Балахнина, А. Г. Копий. — Текст: непосредственный // Инновационное развитие профессионального образования. — 2023. — № 3 (39). — С. 13‒20.

- Мильнер, Б. З. Понятие, разновидности и источники знаний / Б. З. Мильнер. — Текст: непосредственный // Проблемы теории и практики управления. — 2008. — № 2. — С. 106‒119.