Возможности коррекции прикуса у детей при раннем удалении первых моляров

Автор: Усманджанов Р. Я.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 8 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

В данной статье приведены ортодонтические аппараты, применяемые у детей, рано потерявших первый моляр. Предлагается аппарат таким детям для профилактики и коррекции зубочелюстных аномалий. С целью эффективного зубного и зубочелюстного протезирования необходимо у детей, подростков и взрослых сначала устранить аномальное положение зубов, создать необходимое место в зубной дуге, обеспечить множественные бугрово-фиссурные контакты между зубными рядами. Затем заместить отсутствующие зубы той или иной конструкции съемного или несъемного протеза.

Профилактика, ортодонтические аппараты, зубочелюстные аномалии, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/14120677

IDR: 14120677 | УДК: 616.31-089 | DOI: 10.33619/2414-2948/69/23

Текст научной статьи Возможности коррекции прикуса у детей при раннем удалении первых моляров

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.31-089

На первый взгляд, для родителей, потеря первого моляра у ребенка не имеет никакого значения, они считают, что ребенок сможет прожить и без него. Но, в дальнейшем, у детей, рано потерявших первый моляр начинают проявляться в разной степени развития аномалии зубочелюстной системы. Причины раннего удаления первых моляров у детей различны, но все они ведут к развитию морфологических и функциональных нарушений зубочелюстной системы, с последующим формированием в ней патологии.

Наиболее частой причиной удаления зуба (первого маляра) является развитие кариеса — патологического процесса, при котором происходит деминерализация твердых тканей с последующим образованием дефекта и его осложнений — пульпита и периодонтита. Раннее удаление зубов обусловлено несвоевременным обращением к стоматологу, либо является следствием неправильно проведенного лечения. Развитие зубочелюстной аномалии вследствие раннего удаления первого маляра является осложнением, так как при ранней потере зуба у детей происходит нарушение формы зубных рядов и аномалии прикуса. Объясняется это интенсивностью роста органов и тканей в период развития организма. Субъективно дети, потерявшие зуб, могут не замечать нарушения функции жевания, но несмотря на это происходят существенные изменения в зубочелюстной системе. Поэтому для предотвращения развития и профилактики аномалий со стороны зубочелюстной системы требуется раннее протезирование детей.

В отличие от всех медикаментозных методов лечения в общей медицине в ортодонтии применяют единожды введенное в полость рта, но постоянно действующее лечебное средство - зубной протез или лечебный аппарат. Это обязывает врача тщательно продумать и определить в соответствии с заболеванием и его тяжестью конструктивные особенности лечебного аппарата, материал, из которого он будет изготовлен, предвидеть эффект его применения. Следовательно, кроме выбора лечебного средства, необходимо прогнозировать его действие на многие годы [1].

Протезирование зубочелюстной системы становится неотъемлемой частью жизни, т.к. ранняя потеря зуба приводит к нарушениям в зубочелюстной системе, которые не поддаются саморегуляции, т.к. в патологический процесс вовлекаются все звенья зубочелюстного аппарата [2, 3].

В профилактике деформаций зубных рядов необходимо раннее ортодонтическое лечение, протезирование или комплексная терапия в рамках диспансеризации [4].

Цель работы. Ознакомить с аппаратом для профилактики аномалий зубочелюстной системы.

При выборе конструкций протезов учитывают состояние имеющихся зубов, их величину, вид прикуса, положение нижней челюсти в покое по отношению к привычной окклюзии, степень выраженности морфологических и функциональных нарушений в зубочелюстной системе. Показания к зубочелюстному протезированию уточняют с помощью рентгенологического исследования альвеолярного отростка, ортопантомографии или обзорной рентгенографии челюсти [5].

Важным моментом в выборе аппарата, является то, что он не должен задерживать рост челюстных костей и был легок в использовании ребенком, так как возникает необходимость сохранить образовавшийся промежуток в зубном ряду, чтобы предупредить смещение соседних зубов и зубов-антагонистов, деформацию зубной дуги.

Рассмотрим наиболее приемлемые ортодонтические/ортопедические аппараты и протезы. Мостовидные протезы, в основе которых лежит один принцип, протез состоит из двух и более опор (медиальная и дистальная) и промежуточной части (тело). Искусственные зубы должны препятствовать зубоальвеолярному удлинению противостоящих зубов. Если дефект зубной дуги находится на боковом участке, то зубы устанавливают на искусственной десне. Заднюю границу съемных протезов заканчивают позади последних моляров. Протезы хорошо укрепляют с помощью различных кламмеров. Пользование протезами без фиксирующих приспособлений приводит к возникновению вредной привычки удерживания их языком и закреплению неправильного его положения [5].

Если клиническая картина такая, что можно на одном зубе укрепить недостающий зуб, то опасность торможения роста челюстей исключается и протез одновременно является не только функциональным, но и профилактическим: он препятствует перемещению соседних зубов в сторону промежутка [6].

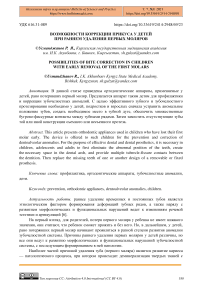

Л. В. Ильина-Маркосян предлагает для большей устойчивости протеза применять дополнительное приспособление в виде небной накладки, опирающейся на зуб, расположенный рядом с дефектом, с другой стороны. При необходимости укрепить протез на двух опорных зубах во избежание задержки роста челюстных костей у детей Л. В. Ильина-Маркосян предлагает применять раздвижные мостовидные протезы. Опорные зубы используются для укрепления штифтовых зубов или коронок, к которым припаиваются искусственные зубы. Промежуточная часть протеза состоит из двух звеньев, подвижно соединенных между собой посредством задвижки [6] (Рисунок 1).

Е. М. Гофунг предлагает надевать распирающий и фиксирующий аппарат с передвижными гайками и винтом, дающим возможность раздвигать его соответственно росту челюсти (Рисунок 2).

Рисунок 1. Профилактический мостовидный Рисунок 2. Профилактический протез по протез с ортодонтическим винтом по Ильиной- Е.М. Гофунгу Маркосян

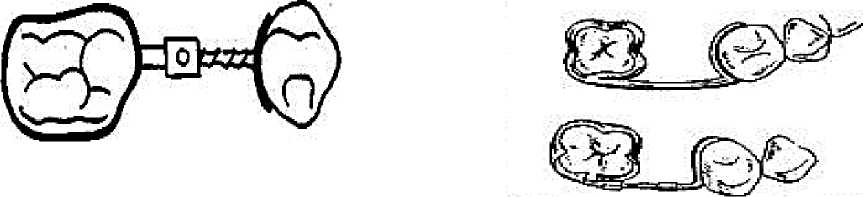

По Б. К. Боянову промежуточная часть аппарата, монолитно связанная с фиксирующей опорной коронкой, не предназначена для жевания, поэтому ее делают в виде гладкой, круглой или овальной, достаточно прочной штанги толщиной 3-4 мм [4] (Рисунок 3).

Рисунок 3. Профилактические протезы по Б. К. Боянову: а - промежуточная часть расположена по альвеолярному отростку; б - промежуточная часть расположена вестибулярно; в – промежуточная часть расположена вестибулярно и орально

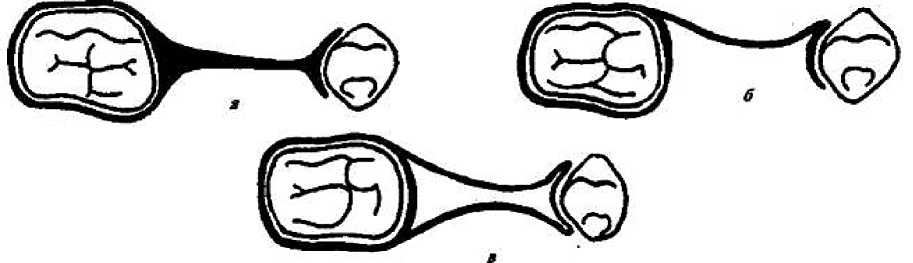

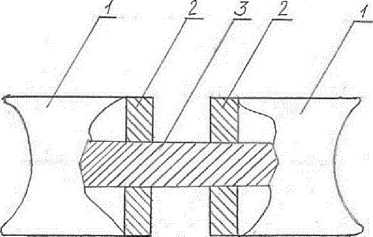

С целью сохранения и восстановления межзубного пространства нами предлагается так же ретенционный ортодонтический аппарат, собственной конструкции (патент №1756). Устройство состоит из упоров — 1, в которых установлены гайки — 2, с вкрученным винтом — 3 (Рисунок 4, 5).

При использовании нашего ретенционного аппарата не требуется хирургического вмешательства и обтачивания близлежащих зубов, что существенно облегчает работу врача и не тревожит пациента. Размеры подбираются индивидуально, после снятия слепка. Данный аппарат препятствует смещению зубного ряда, что очень важно для растущего организма и не дает формирования аномалий зубочелюстной системы. Морфологически и функционально зубочелюстная система остается без изменений, при учете своевременной постановки и правильного пользования аппаратом. При ношении аппарат не вызывает дискомфорт у пациента.

Рисунок 4. Схема профилактического мостовидного съемного аппарата с ортодонтическим винтом: 1 - упоры; 2 - гайки; 3 – винт

а

Рисунок 5. Профилактический мостовидный съемный аппарат с ортодонтическим винтом (а -вид сверху, б - вид сбоку)

б

При сочетании дефектов зубных рядов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями возможно использовать базис съемного протеза для укрепления ортодонтических приспособлений, исправляющих аномалии положения зубов, сужение зубного ряда, смещение нижней челюсти. К таким приспособлениям относят: дуги — ретракционные вестибулярные и протракционные лингвальные; пружины различных конструкций, перемещающие отдельные зубы в вестибулооральном, мезиодистальном или вертикальном направлении; винты; наклонные плоскости; окклюзионные накладки и др. При применении различных ортодонтических приспособлений важно обеспечить надежную фиксацию съемного аппарата-протеза с помощью кламмеров и других элементов. После устранения аномалии окклюзии такой аппарат-протез заменяют по показаниям, съемным или несъемным протезом.

Преимущества предлагаемого аппарата: не токсичен; не ограничивает рост зубочелюстной системы; создает параллельность наклоненных зубов, ограничивающих дефект; препятствует смещению зубного ряда; легок в установке и уходе за ним; дешевизна.

Вывод

Для эффективного зубного и зубочелюстного протезирования необходимо у детей, подростков и взрослых сначала устранить аномальное положение зубов, создать необходимое место в зубной дуге, обеспечить множественные бугрово-фиссурные контакты между зубными рядами, используя соответствующий профилактический аппарат. Затем заместить отсутствующие зубы той или иной конструкции съемного или несъемного протеза. Зубочелюстное протезирование у таких пациентов следует рассматривать как заключительный этап после ортодонтического лечения [5].

Список литературы Возможности коррекции прикуса у детей при раннем удалении первых моляров

- Копейкин В. Н., Миргазизов М. З. Ортопедическая стоматология. М.: Медицина, 2001.

- Персин Л. С., Каспарова Т. Ф. Оценка гармоничного развития зубочелюстной системы. М., 1995.

- Avery D. R., McDonald R. E. McDonald and Avery dentistry for the child and adolescent-E-book. Elsevier Health Sciences, 2010.

- Аболмасов Н. Г. Бычков В. А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. М., 2013.

- Персин Л. С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформации. М.: ГЭОТАР-Медия, 2016. 640 с.

- Джобирова М. Ж. Распространенность аномалий и деформаций зубочелюстной системы у детей г. Турсунзаде // Материалы 1съезда (конгресса) стоматологов Таджикистана. Душанбе, 2006. 377 с.