Возможности коррекции синдрома эндогенной интоксикации при интраоперационном облучении больных раком желудка

Автор: Афанасьев С.Т., Авдеев С.В., Ли А.А., Рудык Ю.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (21), 2007 года.

Бесплатный доступ

Проведено изучение эффективности методики корригирующей медикаментозной терапии, включающей мексидол, токоферол ацетат и гордокс, которая дополнительно назначалась на периоперационном этапе комбинированного лечения рака желудка, по сравнению со стандартным ведениемпослеоперационного периода. В исследование включено 56 больных с местнораспространен-ной опухолью, которым была выполнена радикальная операция в сочетании с интраоперационным облучением на зоны лимфогенного метастазирования в дозе 10 Гр. По результатам проведенного исследования установлено, что применение корригирующей медикаментозной терапии в раннем послеоперационном периоде достоверно снижает уровень основных маркеров эндогенной интоксикации и улучшает непосредственные результаты операции. В основной группе нехирургические осложнения наблюдались в 9,1 %, послеоперационная летальность равнялась 3,0 %; в контрольной группе - 34,8 % и 8,7 % соответственно.

Рак желудка, интраоперационная лучевая терапия, синдром эндогенной интоксикации

Короткий адрес: https://sciup.org/14054540

IDR: 14054540

Текст научной статьи Возможности коррекции синдрома эндогенной интоксикации при интраоперационном облучении больных раком желудка

Общий уровень интоксикации онкологического больного в раннем послеоперационном периоде при комбинированном лечении в сочетании с интраоперационной лучевой терапией (ИОЛТ) складывается из интоксикации, связанной с опухолевым процессом, последствий хирургического вмешательства, действия электронного облучения на фоне повреждающего воздействия операционной травмы и препаратов наркоза. Развитие злокачественных новообразований приводит к стресс-индуцированным реакциям, нарушению всех видов обмена, активации протеолиза, дисбалансу в системе перекисного окисления, энергодефициту. На этом фоне хирургическое воздействие на опухолевые и окружающие здоровые ткани влечёт за собой также повреждение клеток, что ведёт к образованию и выбросу в кровь продуктов их жизнедеятельности, а также биологически активных веществ [6, 9, 11].

I группа (основная) – 33 больных, которым была выполнена радикальная операция в сочетании с ИОЛТ в однократной дозе 10 Гр на фоне специальной корригирующей медикаментозной терапии (КМТ), направленной на предупреждение периоперационных осложнений.

II группа (контрольная) – 23 больных, получивших хирургическое лечение в сочетании с интраоперационным облучением в дозе 10 Гр.

Формирование исследуемых групп осуществлялось после комплексного обследования, включавшего клинико-лабораторные, рентгенологические, ультразвуковые, эндоскопические и морфологические исследования методом «случай-контроль». В сравниваемых группах распределение по полу и возрасту было одинаковым: мужчин – 33 (58,9 %), женщин – 23 (41,1 %), в возрасте от 39 до 71 года, средний возраст – 56,7 ± 4,9 года. Состав групп больных по распространенности и гистологическому типу опухолевого процесса также был практически однороден. Объем радикальных операций, выполненных в сравниваемых группах (табл. 1), одинаков (p>0,05), что позволило провести адекватный сравнительный анализ результатов исследования.

Таблица 1

Распределение больных в сравниваемых группах по объему оперативного вмешательства, абс.ч.,%

Источником энергии при выполнении ИОЛТ служил малогабаритный бетатрон, генерирующий пучок быстрых электронов с энергией 6 МэВ, аппарат размещен непосредственно в операционной, на специальной потолочной подвеске. Во время операции, после органоуносящего этапа вмешательства, проводилось облучение ложа удаленной опухоли и зон регионарного метастазирования в разовой дозе 10 Гр.

В качестве метода общей анестезии взята за основу комбинированная эндотрахеальная анестезия с ингаляцией закиси азота и галогеносодержащих анестетиков (галотана, севофлюрана), внутривенным введением фентанила. Для проведения анестезиологического пособия использовался наркозный аппарат Dreger «Fabius». В основной группе в схему наркоза добавлена корригирующая медикаментозная терапия (КМТ), которая может рассматриваться как специальный компонент общей анестезии и послеоперационной интенсивной терапии. Целью последней являлись предупреждение и коррекция избыточной активности систем перекисного окисления ли- пидов и связанных с ними нарушений регуляции агрегатного состояния крови и детоксикации в предоперационном, операционном и послеоперационном периодах. Методика КМТ включала комплекс антиоксидантной терапии, применение мексидола, токоферола ацетата в сочетании с антиферментными препаратами, ее начинали за 1 ч до операции путем внутримышечного введения токоферола ацетата в дозе 300 мг и мексидола внутривенно в дозе 200 мг. На этапе удаления опухоли и выполнения лимфодис-секции, за 45–50 мин до проведения ИОЛТ, внутривенно вводили мексидол в дозе 400 мг и гордокс в дозе 100 000 ЕД. После завершения операции продолжалось внутримышечное введение токоферола ацетата в дозе 300 мг через каждые 8 ч и мексидола в дозе 200 мг внутривенно через каждые 6 ч в течение 3–5 сут раннего послеоперационного периода.

Оценку эффективности методики корригирующей медикаментозной терапии проводили по динамике лабораторных методов, отражающих уровень эндогенной интоксикации, для этого производилось определение общей (ОКА) и эффективной концентрации альбумина (ЭКА), резерва связывающей способности альбумина (РСА), лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) по Я.Я. Кальф-Калиф, ядерного индекса интоксикации (ЯИИ) по Г.А. Даштаянц, индекса токсичности (ИТ), уровня молекул средней массы (МСМ) по Н.И. Габриэлян [7]. Забор крови для исследования осуществляли в установленные сроки: перед операцией; во время операции, после завершения сеанса ИОЛТ; в 1, 3, 5-е сут раннего послеоперационного периода.

Полученные данные подвергались статистической обработке при помощи программы STATISTICA 6.0. Достоверность различий оценивали с помощью непараметрических критериев U-критерия Манна-Уитни, W-критерия Уилкоксона и точного теста Фишера для качественных признаков. Различия считали достоверными при p<0,05. Для определения существования корреляций между параметрами вычисляли коэффициент корреляции Спирмана (R), который считали достоверным при p<0,05 [10].

Результаты и обсуждение

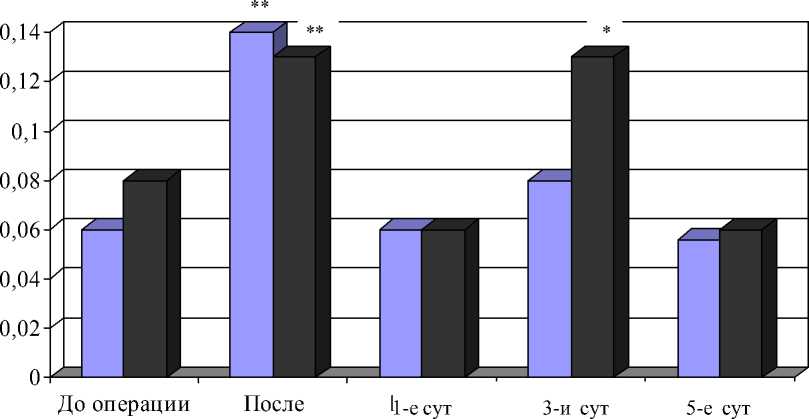

Для оценки степени токсического воздействия нами проанализирована динамика показателей, харак- теризующих степень интоксикации организма. По полученным данным об изменении индекса «ядер-ного сдвига» можно заключить, что обе группы пациентов показали адекватную реакцию на операционный стресс, которая выразилась в увеличении значения ЯИИ. Непосредственно по окончании оперативного вмешательства его величина у пациентов контрольной группы, возросла в 1,6 раза, а в основной группе – в 2,3 раза. На 3-и сут после операции у больных контрольной группы значение ядерного индекса интоксикации превышало аналогичный показатель у пациентов основой группы в 1,6 раза (рис. 1).

В литературе имеются данные о том, что ИОЛТ может рассматриваться в качестве дополнительного повреждающего фактора [2, 3]. Наблюдаемое различие в показателях ядерного индекса интоксикации можно объяснить проводимой медикаментозной коррекцией эндогенной интоксикации в основной группе больных. Таким образом, у этих пациентов наблюдалась менее выраженная реакция нейтрофильного ростка кроветворения на одинаковый раздражитель.

По данным проведенного анализа непосредственно после операции уровень МСМ в обеих сравниваемых группах недостоверно повысился. При этом в контрольной группе в несколько большей степени, чем в основной (табл. 2). При этом в обеих группах снизились общая и эффективная концентрации альбумина, возрос показатель РСА. Непосредственно после операции индекс токсичности у больных контрольной группы остался без изменений, а у пациентов основной группы он оказался снижен относительно исходных значений в 1,5 раза (р<0,05).

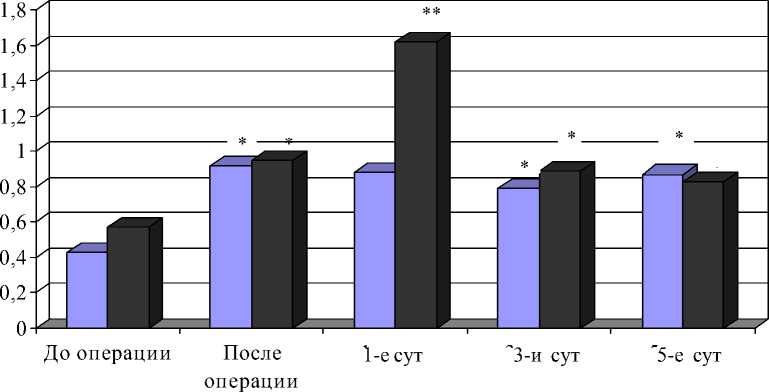

Интегральный показатель эндогенной интоксикации – индекс токсичности возрастал в послеопераци-

операции

□ I группа (основная) □ II группа (контроль)

Рис. 1. Значение ядерного индекса интоксикации у пациентов сравниваемых групп. Примечание: * – различия статистически значимы между сравниваемыми группами (p<0,05); ** – различия статистически значимы по сравнению с исходным уровнем (р<0,05)

□ I группа (КМТ) □ II группа (контроль)

Таблица 2

Динамика показателей эндотоксикоза в сравниваемых группах

|

Маркеры интоксикации |

До операции |

После операции |

||

|

КМТ |

Контроль |

КМТ |

Контроль |

|

|

МСМ, ед. опт. плот. |

0,46 ± 0,089 |

0,46 ± 0,050 |

0,46 ± 0,069 |

0,47 ±0,052 |

|

ОКА, г/л |

52 ± 3 |

51 ±2 |

42 ± 1** |

43 ±2* |

|

ЭКА, г/л |

40 ±3 |

40±2 |

35 ± 2** |

34±1* |

|

РСА, % |

76,9 ± 4,6 |

78,4 ± 5,2 |

79,5 ± 3,9 |

84,6 ± 3,1 |

|

ИТ, усл.ед. |

0,30 ± 0,05 |

0,28 ± 0,06 |

0,20 ± 0,03* |

0,26 ± 0,02 |

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01, различия статистически значимы по сравнению с исходными показателями.

Таблица 3

Динамика показателей эндогенной интоксикации в раннем послеоперационном периоде

|

Маркеры интоксикации |

1-е сут после операции |

3-и сут после операции |

5-е сут после операции |

|||

|

КМТ |

Контроль |

КМТ |

Контроль |

КМТ |

Контроль |

|

|

МСМ, ед. опт. плот. |

0,43 ± 0,49 |

0,50 ± 0,30 |

0,43 ± 0,40 |

0,51 ± 0,49 |

0,41 ± 0,48 |

0,49 ± 0,59 |

|

ОКА, г/л |

43 ± 1* |

39 ± 1 |

42 ± 1 |

38 ± 1 |

42 ± 1 |

40 ± 2 |

|

ЭКА, г/л |

35 ± 1 |

33 ± 2 |

33 ± 1* |

29 ± 2 |

33 ± 1 |

30 ± 1 |

|

РСА, % |

81,4 ± 5,4 |

82,5 ± 6,2 |

78,6 ± 1,4 |

76,3 ± 2,9 |

78,6 ± 4,1 |

75,0 ± 3,8 |

|

ИТ, усл.ед. |

0,23 ± 0,09 |

0,22 ± 0,08 |

0,27 ± 0,09 |

0,31 ± 0,05 |

0,27 ± 0,08* |

0,33 ± 0,03 |

Примечание: * – различия статистически значимы по сравнению с исходными показателями (р<0,05).

онном периоде в обеих группах обследованных пациентов. Однако если в контрольной группе пациентов нарастание показателя носило непрерывный характер, то проведение КМТ в основной группе больных позволило сдержать рост ИТ и стабилизировать его на 3-и сутки после операции. Таким образом, к 5-м суткам ИТ в контрольной группе пациентов превышал аналогичный показатель у больных основной группы в 1,2 раза (р<0,05) (табл. 3).

Изучение маркеров эндотоксикоза позволяет сделать заключение о том, что оперативное вмешательство в сочетании с интраоперационным облучением является мощным повреждающим фактором и может привести к ухудшению «лабораторного» состояния больного, что является платформой для последующего развития общесоматических послеоперационных осложнений. Однако проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение эндогенной интоксикации и уменьшение выраженности последствий хирургической и лучевой агрессии – применение методики КМТ, – способствует более эффективному репаративному процессу в послеоперационном периоде.