Возможности магнитно-резонансной томографии при диагностике и определении формы нейросифилиса

Автор: Колоколов Олег Владимирович, Бакулев Андрей Леонидович, Зуев Виктор Васильевич, Шоломов Илья Иванович, Чехонацкая Марина Леонидовна, Колесников А.И., Тихонова Лидия Александровна, Стародубова Анна Вячеславовна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 3 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) при диагностике и определении формы нейросифилиса. Материал и методы. Проведено обследование 1387 больных с различными формами сифилиса для выявления у них неврологического дефицита. Диагноз нейросифилиса верифицирован исследованиями цереброспинальной жидкости. В 57 случаях выполнена МРТ. Результаты. При МРТ у 6 больных никакой патологии не обнаружено, в 16 случаях выявлены признаки арахноидальных изменений ликвороки-стозного характера, в 16 случаях обнаружены явления гидроцефалии. В 13 наблюдениях констатированы атрофические изменения в веществе головного мозга, в 12 случаях визуализировались очаговые изменения, у 12 пациентов — структурные изменения в веществе головного мозга. Более подробно описаны два случая. Больной 59 лет госпитализирован в связи с развитием эпилептического припадка, прогрессирующей деменцией и многоочаговой неврологической симптоматикой. Мужчина 40 лет обследован в связи с повторными эпизодами острого нарушения мозгового кровообращения и прогрессирующими когнитивными расстройствами. Заключение. Использование МРТ необходимо для дифференциальной диагностики нейросифилиса, симулирующего объемное образование головного и спинного мозга, с опухолями центральной нервной системы, а также для уточнения формы нейросифилиса

Дуплексное сканирование, магнитно-резонансная томография, нейросифилис

Короткий адрес: https://sciup.org/14917377

IDR: 14917377

Текст научной статьи Возможности магнитно-резонансной томографии при диагностике и определении формы нейросифилиса

Введение. На рубеже тысячелетий Российскую Федерацию охватила эпидемия сифилиса [1]. В настоящее время на фоне снижения заболеваемости этой патологией во многих регионах РФ отмечается прогнозируемое увеличение числа зарегистрированных случаев нейросифилиса [2]. По данным ОКВД (Сабаев М. И., Шерстобитова Л. А.), в Саратовской области за период с 2006 по 2009 г. заболеваемость сифилисом снизилась с 73,1 до 60,5 на 100 000 населения, в то же время заболеваемость нейросифилисом увеличилась с 1,8 до 2,8 на 100 000 населения.

Известно, что на ранних стадиях нейросифилиса, как правило, развивается специфический церебральный васкулит и поражение мозговых оболочек, а поздние стадии заболевания характеризуются поражением паренхимы нервной системы [3]. Сложность диагностики нейросифилиса обусловлена многообразием клинических форм, а также отсутствием четких критериев в оценке специфического характера патологических изменений, выявленных у больных при клиническом и лабораторном обследовании. Несмотря на то, что морфология сифилиса и нейросифилиса была подробно изучена еще в середине XX в., остается неуточненным патогенез этого заболевания. До сих пор отсутствует единая и удобная для клиницистов классификация нейросифилиса, не в полной мере изучены особенности современной клинической картины заболевания, также нуждаются в уточнении критерии диагностики ранних и поздних форм болезни, васкулярного и ме-нинговаскулярного нейросифилиса.

По данным литературы, частота возникновения нейросифилиса при первичном сифилисе составляет 10-20%, при вторичном 30-70%, при скрытом 10-30% [4]. У большинства (до 70%) больных сифилисом при осмотре выявляются какие-либо симптомы поражения нервной системы [5, 6], однако доказать наличие у них именно нейросифилиса по-прежнему сложно. Первый шаг в решении этой проблемы был сделан H. Quincke, который ввел во врачебную практику люмбальную пункцию. При исследовании цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) еще до открытия бледной трепонемы были обнаружены воспалительные изменения, характерные для нейросифилиса. Спустя некоторое время M. Nonne впервые разработал лабораторные критерии диагностики этого заболевания. Как известно, присутствие трепонемы в нервной системе не всегда возможно установить традиционными методами, поскольку изменения в ликворе, например при классических формах паренхиматозного нейросифилиса, могут отсутствовать [7, 8]. Ни одно из лабораторных исследований (включая исследование олигоклональных иммуноглобулинов, полимеразную цепную реакцию и др.) [9, 10] не доказало в настоящее время своей абсолютной точности в диагностике паренхиматозного нейросифилиса. Тем не менее в настоящее время исследование ликвора остается единственным надежным способом подтверждения или исключения диагноза «нейросифилис».

Дифференцировка раннего (мезенхимного) и позднего (паренхиматозного) нейросифилиса в середине прошлого столетия, по сути, базировалась на данных патологической анатомии. Каких-либо четких клинических и лабораторных критериев, позволяющих различать эти формы при жизни пациентов, не было, как нет их и в настоящее время. Поэтому в РФ для удобства используется классификация форм нейросифилиса, основанная на сроках заражения (все формы нейро

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.

Тел.: 89053806230.

сифилиса, развившиеся в первые 5 лет от момента заражения, считаются ранними, а развившиеся спустя 5 и более лет от момента заражения — поздними) [11]. Правда, установить сроки заражения сифилисом в некоторых случаях бывает невозможно.

С введением в медицинскую практику магнитнорезонансной томографии (МРТ) в современной литературе активно обсуждаются вопросы нейровизуализации при нейросифилисе [12–14]. При помощи современных методов нейровизуализации (МРТ, дуплексное сканирование (ДС) церебральных сосудов и др.) можно достоверно исключить или подтвердить целый ряд заболеваний, что очень важно для дифференциальной диагностики нейросифилиса с другими заболеваниями нервной системы [12, 14]. При сифилисе методы визуализации позволяют уточнить характер и распространенность поражения нервной системы [3, 6–8], однако критериев МР-диагностики нейросифилиса в настоящее время не существует.

Методы. За период с 1999 по 2010 г. в условиях клиники кожных и венерических болезней (ККВБ) СГМУ нами обследовано 1387 больных сифилисом с целью выявления признаков поражения нервной системы. Все больные осмотрены дерматовенерологом и неврологом, окулистом и терапевтом, проведено серологическое исследование на сифилис (реакция микропреципитации (РМП), реакция связывания комплемента (РСК) с кардиолипиновым и трепонемным антигенами, иммуноферментный анализ Ig M+G (ИФА), реакция пассивной гемагглютинации (РПГА)). В 528 случаях (38,1% обследованных) в связи с подозрением на нейросифилис с целью верификации диагноза выполнена люмбальная пункция с проведением общего анализа ликвора, определением уровня глюкозы и хлоридов, постановкой РМП, РСК, ИФА, РПГА с ликвором. Для уточнения формы нейросифилиса проведено ДС брахиоцефальных артерий и дуплексное транскраниальное сканирование (ДТС) артерий головного мозга, рентгеновская компьютерная томография (КТ) головы, МРТ головы и позвоночника, магнитно-резонансная ангиография (МРА), электроэнцефалография (ЭЭГ), электронейромиография (ЭНМГ), исследование зрительных, слуховых, соматосенсорных вызванных потенциалов (ВП), к обследованию больных привлечены ЛОР-врач и психиатр.

МР-исследование проводилось на аппарате PHILIPS мощностью магнитного поля 1.5 T с использованием нейроваскулярной катушки «SENSE-NV-8». Протокол МР-исследования состоял из двух последовательных этапов. На первом этапе проводилось стандартное исследование головного мозга (Т1ВИ, Т2ВИ, FLAIR) для оценки состояния вещества мозга (табл. 1). На втором этапе проводилась магнитно-резонансная ангиография. Параметры МРА: fat suppression no; TR (ms) 23; TE (ms) 6,91; parallel imaging factor 1; slice orientation Axial; no. of slices 175; FOV (mm) 215; scan time 6 min 19 s.

Таблица 1

Параметры стандартного МР-исследования головного мозга

|

МР-после-дователь-ность |

Плоскость иссле-дова-ния |

TR |

TE |

Fov |

Время иссле-дова-ния |

|

Т2 ВИ |

ax, cor |

3500 |

100 |

230 |

01:23 |

|

Т1 ВИ |

sag, ax |

600 |

15 |

230 |

01:15 |

|

FLAIR |

аx |

8000 |

120 |

230 |

03:36 |

Результаты . В 326 случаях (23,5% от обследованных больных) диагностирован нейросифилис, у 186 пациентов диагноз установлен впервые. На основании собранной информации создан электронный регистр, который в настоящее время включает информацию о 300 пациентах, у 165 из которых достоверно доказан диагноз нейросифилиса.

За указанный период в 40 случаях методом МРТ исследован головной мозг, в 9 случаях — позвоночник и спинной мозг, в 8 случаях была выполнена КТ головы, в 5 случаях — МРА в режиме артериографии. Задачами обследования были решение дифференциально-диагностических вопросов, а также уточнение характера и распространенности поражения нервной системы при сифилисе, уточнение формы нейросифилиса.

При МРТ у 6 больных (12,2%) никакой патологии не обнаружено, в 16 случаях выявлены признаки арахноидальных изменений ликворокистозного характера, в 16 наблюдениях обнаружены явления гидроцефалии (в 8 наблюдениях — смешанной, в 5 — наружной, в 3 — внутренней). У 13 больных констатированы атрофические изменения в веществе головного мозга, в 12 случаях визуализировались очаговые изменения (в 9 случаях одновременно найдены очаги дистрофического и постишемического характера, в 2 — дистрофические, в 1 — постишемические), у 12 пациентов — структурные изменения в веществе головного мозга (в 5 случаях их трактовали как инфаркт головного мозга, в 2 — как субарахноидальное кровоизлияние, в 5 случаях диагноз дифференцировался с объемным образованием головного мозга).

Результаты КТ были менее информативны. У 4 (50%) больных никакой патологии при обследовании не обнаружено. Интересно, что при выполненной в динамике МРТ у двух из них выявлены структурные изменения в веществе головного мозга. По данным КТ у двух пациентов верифицирован инсульт (внутримозговое кровоизлияние и инфаркт головного мозга), в 1 случае выявлены признаки выраженной церебральной атрофии с развитием вторичной смешанной гидроцефалии, в 1 случае — явления наружной гидроцефалии.

Далее приводятся два случая диагностики нейросифилиса.

Больной Т., мужчина 59 лет, госпитализирован в клинику нервных болезней в связи с развитием эпилептического припадка и последующего сумеречного расстройства сознания. При поступлении в связи с затруднением контакта с больным собрать жалобы и анамнез не представлялось возможным. Со слов родственников, на протяжении последних двух лет пациента беспокоило снижение памяти, забывчивость, головокружение, однако обследование и лечение не проводилось. При осмотре неврологом обнаружены когнитивные нарушения: контакт с больным формален, пациент некритичен, эйфоричен, многоречив, но на вопросы отвечает не по существу. Отмечено снижение зрения, анизокория и нарушение фотореакции зрачков, недостаточность функции VII и XII черепных нервов слева, симптомы орального автоматизма; левосторонняя пирамидная недостаточность в виде повышения тонуса и физиологических рефлексов слева, появления симптома Бабинского слева; нарушения координации. Достоверно оценить сферу чувствительности не представлялось возможным. Выявлен менингеальный синдром в виде положительного симптома Кернига под углом 140

градусов с обеих сторон, вязкости мышц шеи. Другая неврологическая симптоматика отсутствовала.

На фоне нейропротективного лечения состояние стабилизировалось, больной стал вступать в контакт, жаловался на головную боль, головокружение, снижение памяти. Менингеальный синдром регрессировал, а очаговая неврологическая симптоматика оставалась неизменной. На основании полученной информации заподозрен объемный процесс правого полушария головного мозга. Однако при проведении КТ головы патологических изменений в веществе головного мозга обнаружено не было. Одновременно с этим была получена информация о позитивных результатах скринингового исследования крови на сифилис. При осмотре дерматовенерологом у больного активные проявления сифилиса на коже и слизистых оболочках не обнаружены. Установлено наличие случайных половых связей на протяжении нескольких десятилетий.

Диагноз сифилиса верифицирован данными исследования РСК с кардиолипиновым и трепонемным антигенами, ИФА и РПГА. При люмбальной пункции получена прозрачная, бесцветная ЦСЖ под давлением 180 мм H2O. В общем анализе ликвора уровень белка составил 2,3 г/л; р. Панди — 3+, р. Нонне — Аппельта — 3+; обнаружено 133 лимфоцита в 1 мм3, уровень глюкозы — 2,1 ммоль/л. Результаты исследования крови и ликвора больного Т. на сифилис представлены в табл. 1.

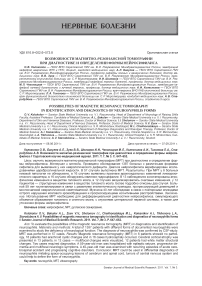

При МРТ, проведенной спустя 2 недели, в полюсе правой височной доли обнаружена зона патологически измененного однородного MP-сигнала неправильной формы с нечеткими неровными контурами, размерами 5.7×5.1×4.6 см, распространяющаяся на латеральные отделы правой островковой доли и правую лобную долю. Височный рог правого бокового желудочка умеренно компримирован, остальные его отделы обычных размеров и формы. Левый боковой желудочек мозга умеренно увеличен (рис. 1 A).

A

B

Рис. 1. МРТ головы больного Т., 59 лет, страдающего нейросифилисом (прогрессирующий паралич), до (А) и через 8 месяцев (B) после начала повторных курсов антибактериальной и нейропротективной терапии

Первоначально данная картина расценена как структурные изменения правой височной доли, характерные для объемного процесса с диффузным ростом, высказано предположение о наличии у больного фибриллярной астроцитомы. К обследованию больного привлечены нейрохирург и психиатр. Консили- арно диагностирован нейросифилис с симптомами (А52.1), прогрессирующий паралич, дементная форма с эйфорическими проявлениями.

В результате проведенных повторных курсов специфического лечения бензилпенициллином согласно приказу № 291 Минздрава РФ от 30.07.2001 г., а затем цефтриаксоном, а также длительной патогенетической и нейротропной терапии, ликвор санирован, наметилась положительная динамика в виде редукции мнестических нарушений и уменьшения неврологического дефицита. При МРТ, выполненной через 8 месяцев, в полюсе правой височной доли сохраняется зона патологически измененного однородного MP-сигнала неправильной формы с нечеткими неровными контурами размерами 4.0×3.2×1.9 см. Отмечена динамика, выражающаяся в уменьшении размеров и распространенности зоны структурных изменений вещества мозга в правой височной доле, одновременно констатировано прогрессирование внутренней заместительной гидроцефалии (рис. 1 B). МРТ-картина расценена как структурные изменения специфического характера, что позволило подтвердить диагноз прогрессирующего паралича.

Больной М., мужчина 32 лет, госпитализирован в клинику нервных болезней в связи с подозрением на демиелинизирующее заболевание головного мозга. При поступлении в связи с затруднением контакта с больным собрать жалобы и анамнез не представлялось возможным. Со слов жены, ранее (более 10 лет тому назад) лечился по поводу сифилиса. В марте 2009 г. развилась невропатия правого глазодвигательного нерва, по поводу чего лечился в неврологическом стационаре одной из муниципальных больниц, этиологию процесса в то время установить не удалось. По данным выписки из стационара, помимо невропатии правого глазодвигательного нерва уже в то время было выявлено угнетение рефлексов с ног и покачивание в позе Ромберга. По данным МРТ патологических изменений в веществе головного мозга не выявлено. При МРА обнаружен вариант развития Виллизиева круга — передняя трифуркация левой средней мозговой артерии. После лечения в стационаре неврологические расстройства не уменьшились, однако в течение года состояние больного оставалось стабильным. С весны 2010 г. стало прогрессировать снижение памяти. Состояние больного ухудшилось за несколько недель до госпитализации, когда жена стала замечать расстройства восприятия (больной разговаривал с несуществующим собеседником) и нарушения речи.

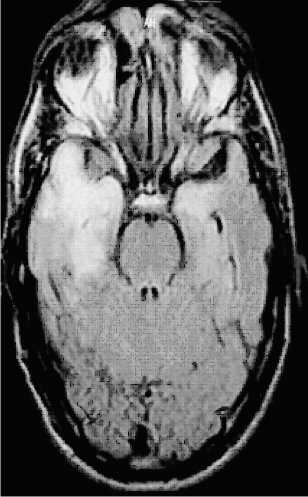

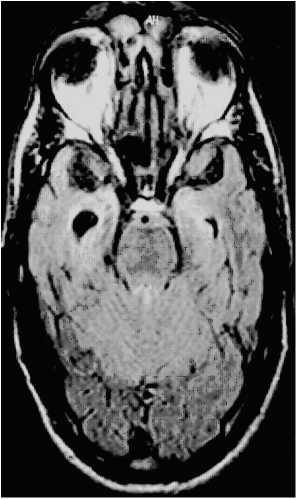

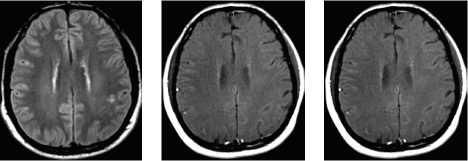

В связи с прогрессированием описанных нарушений пациент был осмотрен неврологом, повторно выполнена МРТ головы. По описанию, в белом веществе полушарий мозга, преимущественно субкортикально, визуализируются немногочисленные, овоидной и округлой формы очаги, часть с признаками умеренно выраженного перифокального отека вещества мозга. Размеры очагов: в правой лобной доле 0,2×0,3 см, в левой лобной доле 0,3×0,4 см, 0,3×0,3 см, 0,2×0,2 см; в левой теменной доле определяются очаги размерами 0,3×0,3 см, 0,5×0,5 см и 0,6×0,7 см, склонные к слиянию, с нечеткими контурами (рис. 2 A). После контрастного усиления (дотарем, 10 мл) сигнальные характеристики выявленных очагов не изменились (рис. 2B). Срединные структуры не смещены. Боковые желудочки обычных размеров и формы, умеренно асимметричны (справа — шире). III и IV желудочки не изменены, IV до 0,4 см. Базальные цистерны не расширены.

Ретроцеребеллярное пространство кистовидно расширено до 1,3×1,3×2,9 см. Субарахноидальные пространства и конвекситальные борозды большого мозга и мозжечка не расширены. Высказано предположение о демиелинизирующем заболевании головного мозга, и пациент вновь направлен в неврологический стационар.

A B C

Рис. 2. МРТ головы больного М., 32 лет, страдающего нейросифилисом (менинговаскулярная форма), до (А) и после контрастного (дотарем) усиления (B), МРА в режиме артериографии (С)

На момент госпитализации неврологом обнаружены признаки грубого поражения головного мозга. Контакт с больным затруднен. Пациент озирается, в речевой контакт вступает неохотно, на вопросы отвечает односложно и после паузы, выполняет лишь некоторые простые просьбы. Себя не обслуживает. Сознание нарушено. Больной некритичен, дезориентирован в месте и времени. Отмечено снижение зрения, анизокория и угнетение фотореакции зрачков, расходящееся косоглазие за счет правого глазного яблока. Движения правого глазного яблока ограничены кнутри (влево), вместе с тем движения обоих глазных яблок ограничены вправо. Кроме того, обнаружена гипомимия, симптомы орального автоматизма. Достоверно оценить сферу чувствительности не представляется возможным. Паретических расстройств в конечностях нет, однако рефлексы с нижних конечностей не вызываются, а тонус мышц ног снижен. Достоверно оценить координаторную сферу затруднительно, тем не менее складывается впечатление о наличии у больного элементов сенситивной атаксии: пробы на статическую и динамическую атаксию он значительно хуже выполняет при закрывании глаз. Нистагма не наблюдается. Отмечаются интел-лектуально-мнестические расстройства. Другая неврологическая симптоматика отсутствует.

Указанные расстройства не соответствовали клинической картине демиелинизирующего заболевания. Поскольку в анамнезе имело место указание на заболевание сифилисом, к тому же при поступлении в стационар серологические реакции на сифилис были позитивными (РМП 4+, ИФА +, КП — 13,5), заподозрена специфическая патология нервной системы.

При осмотре дерматовенерологом у больного активные проявления сифилиса на коже и слизистых оболочках не обнаружены. Диагноз сифилиса верифицирован данными исследования РСК с кардиолипиновым и трепонемным антигенами, ИФА и РПГА. При люмбальной пункции получена прозрачная, бесцветная ЦСЖ под давлением 170 мм H2O. В общем анализе ликвора уровень белка составил 0,66 г/л; р. Панди — 3+, р. Нонне — Аппельта — 3+; обнаружено 43 лимфоцита в 1 мм3, уровень глюкозы — 3,2 ммоль/л. Результаты исследования крови и ликвора больного М. на сифилис представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты исследования крови и ликвора на сифилис больного Т.

|

Кровь |

ЦСЖ |

|

|

РМП |

3 + |

3 + |

|

РСК с антигенами: кардиолипиновым трепонемным |

4 + (титр 1:40) 4 + (титр 1:40) |

3 + (титр 1:10) 3 + (титр 1:10) |

|

ИФА |

+ (КП — 9,23) |

+ (КП — 9,20) |

|

РПГА |

4 + |

3 + |

Таблица 3

Результаты исследования крови и ликвора на сифилис больного М.

|

Кровь |

ЦСЖ |

|

|

РМП |

4 + |

4 + |

|

РСК с антигенами: кардиолипиновым трепонемным |

4 + (титр 1:40) 4 + (титр 1:80) |

3 + (титр 1:10) 3 + (титр 1:10) |

|

ИФА |

+ (КП — 15,2) |

+ (КП — 15,0) |

|

РПГА |

4 + |

3 + |

Больной осмотрен психиатром. Отмечены нарушения сознания, амнестическая дезориентировка, расстройства восприятия (слышит голоса внутри головы), конкретное торпидное мышление, снижение интеллектуально-мнестических функций. Пациент не может объяснить переносный смысл пословиц и поговорок, назвать предметы, пальцы руки. Эмоциональный фон ровный. Диагностирована деменция в связи с нейросифилисом с преимущественно галлюцинаторными симптомами (F02.825). При осмотре глазного дна офтальмологом обнаружен специфический неврит зрительных нервов.

На основании полученной информации диагноз нейросифилиса был достоверно доказан, однако затруднения возникли при определении формы заболевания — необходимо было дифференцировать паренхиматозный и менинговаскулярный нейросифилис.

Значительную роль в уточнении диагноза сыграла МРА, выполненная в режиме s3DI. Согласно описанию, наружные контуры сигнала от кровотока по большинству артерий головного мозга неровные, полицикличные, сигнал от кровотока снижен (преимущественно в средних мозговых артериях и правой внутренней сонной артерии). Визуализируются признаки обеднения периферического кровотока (рис. 2 C). Описанные изменения действительно соответствовали проявлениям церебрального васкулита.

При ДС брахиоцефальных артерий патологии не обнаружено, при ДТС отмечено локальное повышение скорости кровотока (стеноз) по обеим средним мозговым артериям в сегменте M1, левой передней мозговой артерии в сегменте A1, правой позвоночной артерии в сегменте V4 одновременно с недостаточностью кровотока в бассейне обеих средних мозговых артерий в сегменте M2, а также спазм основной артерии. В целом изменения, обнаруженные при проведении ультразвукового исследования сосудов, также соответствовали проявлениям церебрального васкулита.

Таким образом, по совокупности полученной информации диагностирован нейросифилис с симптомами (А52.1), менинговаскулярная форма с развитием специфического церебрального васкулита, неврита зрительных нервов и деменции с преимущественно галлюцинаторными симптомами.

К окончанию проведенного курса специфического лечения бензилпенициллином по схеме согласно приказу № 291 Минздрава РФ от 30.07.2001 г., а также патогенетической и нейротропной терапии наметилась отчетливая положительная динамика в виде регресса психических нарушений и уменьшения неврологического дефицита.

Обсуждение. Ни в одном из случаев при описании томограмм рентгенологам не удалось заподозрить нейросифилис, что неудивительно, поскольку критериев МР-диагностики этого заболевания в настоящее время действительно не существует, к тому же рентгенологи не всегда были информированы о наличии у пациентов сифилиса. По нашим данным, поражение нервной системы при сифилисе не всегда своевременно визуализируется при КТ и МРТ. Примечательно, что у двух пациентов с тяжелым специфическим поражением головного мозга (прогрессирующий паралич и менинговаску-лярный сифилис), несмотря на яркую клиническую картину заболевания, при МРТ головы, выполненной спустя несколько лет от момента заражения сифилисом, никакой патологии обнаружено не было. Лишь при повторном МР-исследовании (спустя 32 и 20 месяцев соответственно) были визуализированы патологические изменения в веществе головного мозга.

Тем не менее в сложных случаях МР-исследование оказывает незаменимую помощь при проведении дифференциальной диагностики и уточнении формы нейросифилиса. В случае больного Т., несмотря на то что данные МРТ сначала были истолкованы как признаки фибриллярной астроцитомы, именно выполненное в динамике МР-исследование позволило исключить опухоль головного мозга и подтвердить диагноз прогрессирующего паралича. Как известно, прогрессирующий паралич в настоящее время считается хроническим менингоэнцефалитом [15] и четких МР-критериев диагностики его пока не существует, но, по данным зарубежной литературы, этому заболеванию обычно соответствуют гиперденсивные изменения в мезотемпоральной области [12, 13]. Обнаруженные нами изменения при МРТ, выполненной больному Т., в целом не отличались от данных, описанных другими авторами.

Клинические проявления нейросифилиса у больного М. напоминали прогрессирующий паралич, однако полученные нами данные МРТ значительно отличались от описанных в литературе и носили характер множественных очаговых изменений, что вначале было расценено рентгенологами как проявление демиелинизирующего заболевания. Как известно, множественные очаговые изменения в веществе головного мозга могут возникать не только при демиелинизирующих заболеваниях, но и при церебральном васкулите, а также ряде других болезней головного мозга. Верифицировать церебральный васкулит у больного нейросифилисом в этом случае позволили МРА и ДТС.

Заключение. Известно, что в настоящее время преобладают формы нейросифилиса с минималь- ными клиническими проявлениями и изменениями в ликворе [8]. Однако наши наблюдения доказывают, что случаи яркой манифестации классических форм паренхиматозного и менинговаскулярного нейросифилиса по-прежнему встречаются. Диагностика формы заболевания в отдельных случаях сложна, и именно в этих случаях существенную помощь могут оказать современные методы нейровизуализации. Следует согласиться с мнением авторов [12, 13], полагающих, что гиперденсив-ные изменения в мезотемпоральной области головного мозга характерны для прогрессирующего паралича. По нашим данным, информативность МР-исследований в целом в диагностике нейросифилиса может оказаться невысокой и они не могут быть рекомендованы в рутинной практике для подтверждения или исключения диагноза «нейросифилис». Проведение КТ с целью верификации диагноза «нейросифилис» малоинформативно. Направление больных на МРТ целесообразно уже после верификации диагноза «нейросифилис» данными исследования ЦСЖ, при этом рентгенолог должен быть информирован о наличии у пациента этого заболевания. Использование МР-методик необходимо для дифференциальной диагностики нейросифилиса, симулирующего объемное образование головного и спинного мозга, с опухолями центральной нервной системы, а также для уточнения формы нейросифилиса. Более достоверные результаты достигаются при сочетании МРТ и МРА (ДТС). Это позволяет уточнить тактику ведения пациентов и своевременно провести адекватную эффективную терапию.

Список литературы Возможности магнитно-резонансной томографии при диагностике и определении формы нейросифилиса

- Лосева O.K., Тактамышева Э.Ш. Современный нейро-сифилис: клиника, диагностика, лечение//Рус. мед. журн. 1998. №15. С. 49-46.

- Значение и эффективность скринингового обследования на сифилис больных соматических стационаров Московской области (сообщение 1)/Т.М. Шувалова, Л. Б. Важбин, О. К. Лосева [и др.]//Клин, дерматол. и венерол. 2009. № 5. С. 43-45.

- Самцов А.В., Теличко И.Н., Иванов A.M. Нейросифи-лис: современные представления о диагностике и лечении: рук-во для врачей/под ред. А.В. Самцова. СПб.: Спецлит, 2006. 128 с.

- Протокол ведения больных «Сифилис»/А.А. Кубано-ва, В. И. Кисина, О. К. Лосева [и др.]//Вестн. дерматол. и венерол. 2005. №2. С. 15-20.

- Данисламов Г. Г. Состояние нервной системы, биоэлектрической активности мозга и регионарной гемодинамики при ранних латентных формах сифилиса//Журн. невропатол. и психиатр, им. С. С. Корсакова. 1992. Т. 92, № 2. С. 53-57.

- Нейросифилис (патогенез, диагностика, лече-ние)/В.И. Прохоренков, Д. Н. Мисенко, Ю.В. Карачаева [и др.]//Вестн. дерматол. и венерол. 2003. № 2. С. 57-60.

- Яковлев Н.А., Дубенский В. В. Нейросифилис (клиника, диагностика и лечение)/под ред. В. В. Дубенского. Тверь, 2004. 175 с.

- Marra СМ. Neurosyphilis//Current Neurology and Neuroscience Reports/University of Washington, Seattle, USA. 2004. Vol. 4. P. 435-440.

- Neurosyphilitic gumma in a homosexual man with HIV infection confirmed by polymerase chain reaction/M. G. Morshed, M. K. Lee, Maguire J. [et al.]//Int. J. STD AIDS. 2008. Vol. 19 (8). P. 568-569.

- Intrathecal antitreponemal antibody synthesis determination using the INNO-LIA Syphilis Score/V Kotnik, K. Jordan, S. Stopinsek [et al.]//Acta Dermatovenerol. Alp. Panonica Adriat. 2007. Vol. 16 (4). P. 135-141.

- Кожные и венерические болезни/под ред. O.K. Шапошникова. М.: Медицина, 1985. 368 с.

- Bash S., Hathout G.M., Cohen S. Mesiotemporal T2-weighted hyperintensity: neurosyphilis mimicking herpes encephalitis//AJNR (Amer.J. Neuroradiol.). 2001. Vol. 2. P. 314-316.

- Neurosyphilis showing transient global amnesia-like attacks and magnetic resonance imaging abnormalities mainly in the limbic system/H. Fujimoto, T. Imaizumi, Y. Nishimura [et al.]//Intern. Med. 2001. Vol. 5. P. 439-442.

- Cerebral gumma showing linear dural enhancement on magnetic resonance imaging/R. Inoue, S. Katayama, T. Kusakabe [et al.]//Neurol. Med. Chir. (Tokyo). 1995. Vol. 11. P. 813-817.

- Хронический сифилитический менингоэнцефалит с нормотензивной гидроцефалией («прогрессирующий паралич»)/Н.Н. Яхно, И. В. Дамулин, И.Ю. Савушкина [и др.]//Неврологический журнал. 2009. № 4. С. 34-41.