Возможности машинного обучения в определении вариантов течения вирусной пневмонии, ассоциированной с COVID-19, на основании данных компьютерной томографии

Автор: Скоробогач И.М., Хамидова Л.Т., Муслимов Р.Ш., Рыбалко Н.В., Петриков С.С.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Новая коронавирусная инфекция COVID-19

Статья в выпуске: 4 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. При острой респираторной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCov), поражение лёгких имеет различные варианты течения, которые до настоящего времени не изучены в полном объёме.Цель исследования: определить варианты течения вирусной пневмонии COVID-19 (ВП) на основании анализа динамики поражения лёгких, оцениваемой количественно по данным компьютерной томографии.Материал и методы. Выполнен количественный анализ данных компьютерной томографии (КТ) грудной клетки 144 пациентов с ВП с помощью программного приложения 3D Slicer. Проводился кластерный и сравнительный непараметрический анализы показателей степени тяжести поражения лёгких (КТ1, КТ2, КТЗ, КТ4) и общего объёма поражённых лёгких (%), полученных при первичном и двух повторных КТ-исследованиях в динамике (пКТ, 1дКТ и 2дКТ) в программе «Statistica 12».Результаты. При стабильном течении общий объём поражённых лёгких постоянен, находится в пределах одной степени тяжести: КТ1 - у 23,6 %, КТ2 -у 14,6 %, КТЗ - у 5,6 %, КТ4 - у 8,3 %. При прогредиентном течении объём поражения лёгких постепенно увеличивается от минимального к максимальному КТ1-КТ2-КТЗ - у 3,5 %, или увеличивается до максимального уровня на 1 дКТ, оставаясь стабильным на 2дКТ исследовании (КТ2-КТЗ-КТЗ) - у 4,2 %. При регредиентном течении объём поражения лёгких изменяется от максимального на пКТ к минимальному на 2дКТ: постепенно от КТ4 через КТЗ к КТ2 - у 4,2 %, или на одну степень тяжести КТЗ-КТ2-КТ2 - у 9,7 %, КТЗ-КТЗ-КТ2 - у 9,0 %. При прогредиентно-регредиентном течении объём поражения лёгких сначала достигает максимума на 1 дКТ, минимума на 2дКТ - КТ2-КТЗ-КТ2 - у 17,4 %. Внутригрупповое сравнение трёх повторных, зависимых показателей общего объёма поражённых лёгких и межгрупповое сравнение на пКТ, 1 дКТ и 2дКТ показало динамическое статистически значимое их различие для вариантов течения ВП (р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Вирусная пневмония, covid-19, компьютерная томография, степень поражения лёгких, варианты течения пневмонии

Короткий адрес: https://sciup.org/143180708

IDR: 143180708 | УДК: 616.98:578.834+616-073.756.8 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.4.COVID.1

Текст обзорной статьи Возможности машинного обучения в определении вариантов течения вирусной пневмонии, ассоциированной с COVID-19, на основании данных компьютерной томографии

Поражение лёгких при острой респираторной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCov), имеет различные, порой непредсказуемые варианты течения, которые до настоящего времени не полностью изучены.

В современной литературе описываются различные «стадии, этапы, периоды, фазы» развития вирусной пневмонии (ВП) COVID-19, основанные на временных и качественных компьютерно-томографических критериях, в основном динамики появления и исчезновения симптомов «матового стекла», консолидации и ретикулярных изменений [1-5]. Эти исследования подтверждают некоторые закономерности формирования и регресса качественных патологических компьютерно-томографических паттернов в лёгких. Лишь некоторые исследовали количественно характеризуют клинические варианты течения ВП [6]. В то же время в литературе нет достаточного количества исследований, посвящённых изучению и систематизации вариантов течения ВП, основанных на оценке динамики степени пораженных лёгких.

Целью исследования было определить варианты течения вирусной пневмонии на основании анализа временной динамики степени поражения лёгких, оцениваемой количественно по данным компьютерной томограммы.

Материал и методы исследования

Выполнен ретроспективный анализ данных компьютерной томограммы (КТ) грудной клетки 144 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2», находившихся на лечении в ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» в 2020 году. Возраст пациентов варьировал от 27 до 91 года (58,1 ± 12,8 года (М ± SD)). В исследуемой группе мужчин было 64 % (п = 92), женщин 36 % (п = 52). Динамику объёма поражения лёгких оценивали путём сравнения трёх последовательных КТ исследований - первичного (пКТ), 1-го и 2-го в динамике (1 дКТ и 2дКТ соответственно). Временные интервалы от момента появления первых симптомов заболевания до выполнения пКТ, 1дКТ и 2дКТ составили 9,7 ± 5,8, 15,7 ± 8,9 и 25,5 ± 12,6 суток соответственно.

Критериями включения в исследование являлись: положительный результат теста на наличие РНК SARS-CoV-2 методом амплификации нуклеиновых кислот в полимеразной цепной реакции; клинические проявления и симптомы (лихорадка, общая слабость и недомогание, кашель и одышка); характерные для ВП изменения на КТ лёгких (многочисленные участки уплотнения лёгочной ткани в виде «матового стекла» с преимущественно двусторонним, периферическим распределением, полисегментар-ный характер поражения; утолщение междолькового ин-терстиция по типу «булыжной мостовой», участки консолидации, симптом воздушной бронхограммы).

Провели 432 КТ органов грудной клетки на 64-срезо-вых компьютерных томографах Aquilion CXL фирмы

Toshiba и Ingenuity фирмы Philips. Область сканирования устанавливали от верхней грудной апертуры до задних реберно-диафрагмальных синусов. Коллимация слоя ‒ 0,5 мм; интервал реконструкции - 1-5 мм. Напряжение трубки составляло 120 кВт. Ток трубки изменялся автома тически на каждом поперечном срезе в зависимости от протокола и суммарного коэффициента абсорбции рентгеновского излучения от 30 до 500 мА. Сканирование проводили на высоте спокойного вдоха при полностью задержанном дыхании. Искусственная вентиляция лёгких не являлась противопоказанием для проведения КТ. Полученные данные реконструированы с использованием стандартного и лёгочного алгоритмов.

Обработка данных КГ осуществлялась при помощи программного обеспечения 3D Slicer (4.11.20210226, Slicer Community), которое представляет собой программную платформу для анализа (включая регистрацию и интерактивную сегментацию, пакеты Lung СТ Analyzer, Lung СТ Segmenter) и визуализации (включая объёмный рендеринг) медицинских изображений. При этом количественно определялся суммарный относительный (в процентах) объём пораженной лёгочной паренхимы на первичной и последующих КГ. Согласно рекомендациям по интерпретации КГ органов грудной клетки при новой коронавирусной инфекции, в зависимости от объёма патологических изменений в лёгких, различали четыре степени тяжести поражения лёгких: степень КТ1 - от 0 до 25 %, степень КГ2 - от 25 до 50 %, степень КГЗ - от 50 до 75 %, КГ4 - от 75 до 100 % [7].

Статистический анализ данных проводили с помощью пакетов непараметрической статистики и кластерного анализа программы «Statistica 12» (StatSoft, Inc., USA). Порядковый показатель в виде степени тяжести поражения лёгких (от КГ1 до КГ4), а также количественный - общий объём пораженных лёгких, рассчитанный с помощью программного обеспечения 3D Slicer в процентах, при первичной и последующих КГ были использованы в кластерном анализе. Статистическая обработка включала в себя применение кластерного анализа - метод К-средних [8-11]. Вычисляли дисперсию между кластерами, число степеней свободы для межклассовой дисперсии, дисперсию внутри кластеров, число степеней свободы для внутриклассовой дисперсии, F-критерий для проверки гипотезы о неравенстве дисперсий. Также выполнялось сравнение внутригрупповой и межгрупповой дисперсии для выявления статистически значимых различий между средних различных кластеров. Исходя из уровней значимости F-статистики устанавливали возможность распределения показателей объёма поражённых лёгких по предложенным кластерам.

Полученные группы характеризовали описательной статистикой количественного показателя - общего объёма пораженных лёгких в виде медианы (верхний и нижний квартили) - Me (LQ-UQ), поскольку распределение показателей имело отличие от нормального распределения (тесты Колмогорова - Смирнова и Шапиро - Уилка, р > 0,05). Внутригрупповое сравнение трёх повторных, зависимых показателей проводили с помощью дисперсионного анализа Фридмана. Попарное сопоставление групп

(пКТ-1дКТ, 1дКТ-2дКТ, пКТ-2дКТ) выполнялось с использованием критерия Вилкоксона; межгрупповое сравнение вариантов при пКТ, 1дКТ и 2дКТ - с помощью дисперсионного анализа Краскела - Уоллиса [12, 13]. Статистически значимыми считали различия при значениях р < 0,05.

Результаты

Методом кластерного анализа показателей общего объёма поражения лёгких (степени тяжести и %) на серии КТ в динамике выделено 10 групп с максимальной межгрупповой (между SS) и минимальной внутригрупповой (внутри SS) дисперсиями (р = 0,000) (табл. 1). Большая межгрупповая и меньшая внутригрупповая дисперсия свидетельствуют о качественности кластеризации и статистически значимой принадлежности объектов к выделенным 10 кластерам. Высокий показатель F при р = 0,000 характеризует вклад общего объёма поражённых лёгких в разделении на кластеры. Анализ центроидов для К-средних 10 кластеров показателей степени тяжести по общему объёму поражения лёгких (КТ1-КТ4) и общего объёма поражения лёгких в процентах позволил выделить четыре основных варианта течения вирусной пневмонии (табл. 2): стабильное (1), прогредиентное (2), регредиентное (3), прогредиентно-регредиентное (4).

Таблица 1. Дисперсионный анализ кластеров по общему объёму пораженных лёгких (п = 144)

Table 1. Cluster analysis of variance by total lung volume affected (n = 144)

|

КТ исследования в динамике |

Между SS |

df |

Внутри SS |

df |

F |

Р value |

|

пКТ |

58440,0 |

9 |

10753,0 |

134 |

80,9 |

0,000 |

|

1дКТ |

47602,6 |

9 |

13480,7 |

134 |

52,6 |

0,000 |

|

2дКТ |

64620,2 |

9 |

11268,8 |

134 |

85,4 |

0,000 |

На основе проведённого анализа и полученных данных, приведённых в табл. 1, были выделены следующие варианты течения ВП. При стабильном течении общий объём поражения лёгких постоянен и находится в пределах одной степени тяжести. Такой тип определялся у 75 пациентов (52,1 %) (1-4 кластеры в табл. 2). Стабильное течение могло быть стабильно-тяжёлым (при КТЗ-КТ4), либо стабильно-лёгким (при КТ1-КТ2). При прогредиентном течении значение показателя поражения лёгких постепенно увеличивается от минимального через медиану к максимальному - у 3,5 %, или увеличивается до максимального уровня на 1дКТ, оставаясь стабильным на 2дКТ-у 4,2 % (5-6 кластеры в табл. 2). При регредиентном течении (7-9 кластеры) уровень показателя поражения лёгких изменялся от максимального на пКТ к минимальному - на 2дКТ: постепенно от КТ4 через КТЗ к КТ2 -у 4,2 % (кластер 7), или на одну степень тяжести КТЗ-КТ2-КТ2 - у 9,7 % (кластер 8), КГЗ-КТЗ-КГ2 - у 9,0 % (кластер 9) (рис. 2). При прогредиентно-регредиентном течении (10 кластер) степень поражения лёгких достигает максимума на 1дКТ и минимума на 2дКТ-у 17,4 % (рис. 3).

Таблица 2. Распределение пациентов по степени тяжести и объёму поражения лёгких (п = 144) Table 2. Distribution of patients by severity and volume of lung damage (n = 144)

|

Кластер |

Вариант* |

Степень тяжести по объёму поражения (КТ1-КТ4) |

Общий объём поражения лёгких (%) |

N |

% |

||||

|

пКТ |

1дКТ |

2дКТ |

пКТ |

1дКТ |

2дКТ |

||||

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

19,5 |

23,8 |

14,2 |

34 |

23,6 |

|

2 |

1 |

2 |

2 |

2 |

30,5 |

36,0 |

27,3 |

21 |

14,6 |

|

3 |

1 |

3 |

3 |

3 |

66,1 |

68,6 |

61,5 |

8 |

5,6 |

|

4 |

1 |

4 |

4 |

4 |

76,8 |

86,3 |

85,0 |

12 |

8,3 |

|

5 |

2 |

1 |

2 |

3 |

24,0 |

48,6 |

63,2 |

5 |

3,5 |

|

6 |

2 |

2 |

3 |

3 |

41,0 |

69,8 |

73,0 |

6 |

4,2 |

|

7 |

4 |

2 |

82,2 |

68,0 |

36,7 |

6 |

4,2 |

||

|

8 |

3 |

2 |

2 |

58,8 |

143,9 | |

29,9 |

14 |

9,7 |

|

|

9 |

■з I |

■з 1 |

■з 1 |

2 |

59,5 |

■58,2 | |

30,5 |

13 |

9,0 |

|

10 |

4 |

2 |

3 |

2 |

39,4 |

56,4 |

34,5 |

25 |

17,4 |

Примечание: *Стабильное (1), прогредиентное (2), регредиентное (3), прогредиентно-регредиентное (4) течение ВП

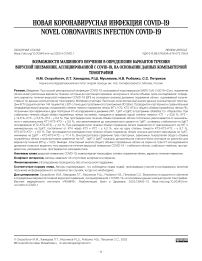

Рисунок 1. Компьютерные томограммы лёгких, обработанные с помощью программного обеспечения 3D Slicer, Lung СТ analysis for COVID-19: А. Процесс сегментации лёгких. Б. Нативная томограмма органов грудной клетки. В. Цветовое картирование по плотности (синий цвет - не изменённая лёгочная ткань, оранжевый - «матовое стекло», фиолетовый - консолидация)

Figure 1. Computed tomography scans of the chest processed using 3D Slicer, Lung CT analysis for COVID-19 software: A. The process of lung segmentation. Б. Native tomogram of the chest organs. B. Color mapping by density (blue - unchanged lung tissue, orange - ground glass opacity, purple - consolidation)

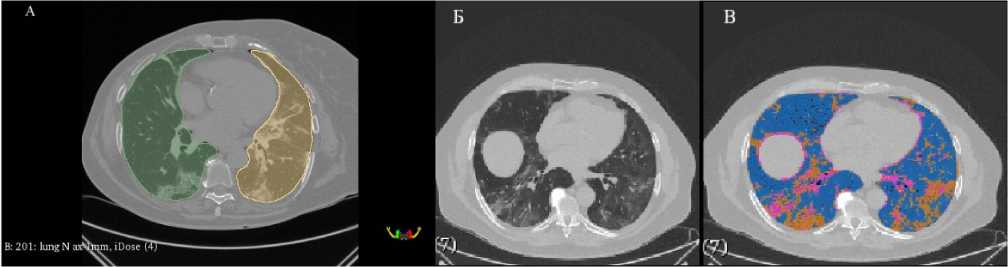

Рисунок 2. Компьютерные томограммы грудной клетки (аксиальные срезы) при регредиентном варианте течения ВП: А - пКТ, Б - 1 дКТ, В - 2дКТ

Figure 2. Computed tomography scans of the chest (axial sections) with a regredient variant of the course of VP: A - pCT, Б - 1 dCT, В - 2dCT

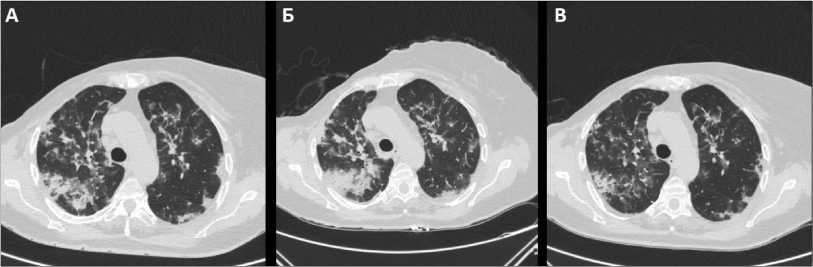

Рисунок 3. Компьютерные томограммы грудной клетки (аксиальные срезы) при прогредиентно-регредиентном варианте течения ВП:

A-пКТ, Б-1дКТ, В - 2дКТ

Figure 3. Computed tomography scans of the chest (axial sections) with a progredient-regredient variant of the course of VP: A - pCT, Б - 1 dCT, В - 2dCT

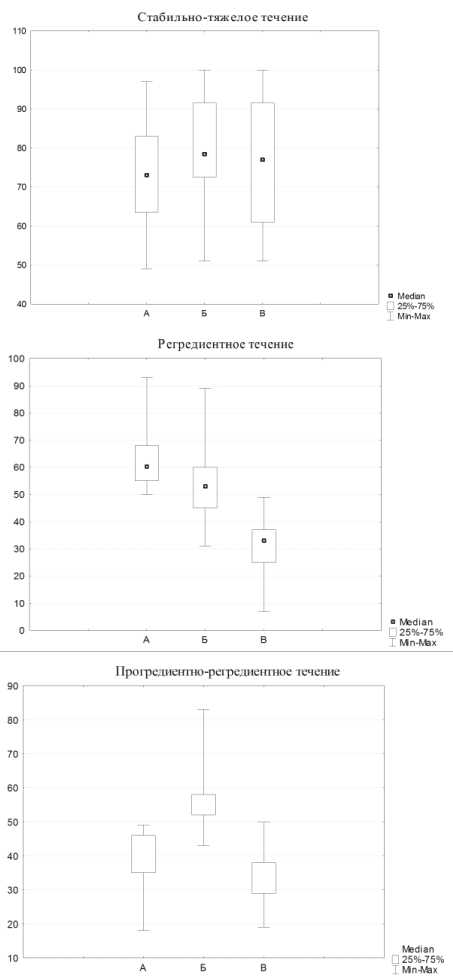

Далее, для удобства клинического использования, кластеры отдельных вариантов течения пневмонии были объедены в пять групп: стабильно-тяжёлое, прогредиентное, регредиентное, стабильно-лёгкое, прогредиентно-ре-гредиентное.

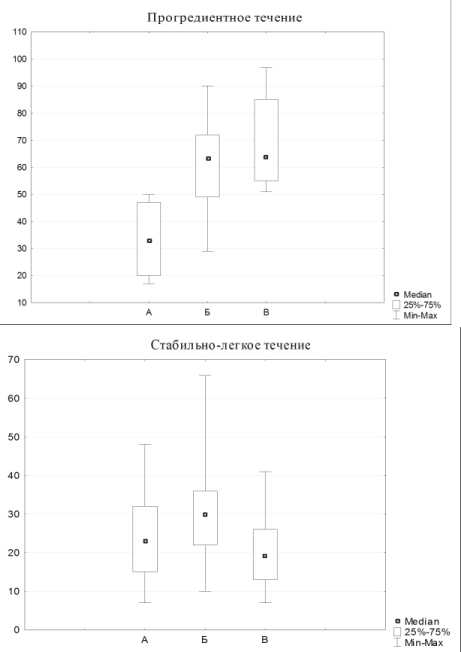

Внутригрупповое сравнение трёх повторных, зависимых показателей общего объёма поражениях лёгких на пКТ, 1дКГ и 2дКГ показало динамическое, статистически значимое их различие для прогредиентного, регредиент-ного, стабильно-лёгкого и прогредиентно-регредиентного течений (табл. 3). Последующая детализация анализа проводилась в виде сравнения двух зависимых показателей общего объёма поражённых лёгких на пКМдКТ, на 1дКГ-2дКТ и на пКТ-2дКТ.

Стабильно-тяжёлое течение не имело статистически значимых внутригрупповых и парных различий. Показатель общего объёма поражения был стабильно высоким в диапазоне КТЗ-КТ4 (табл. 3). Прогредиентное течение характеризовалось повышением общего объёма поражения лёгких на 1дКТ с КТ2 до КТЗ (+90,9 %, рд-в = 0,003), который оставался стабильным на 2дКТ (рв-в = 0,213). Регре-диентное течение отличалось уменьшением общего объёма поражения легочной паренхимы на 1дКТ в диапазоне КТЗ (-13 %, рд-в = 0,000), на 2дКТ уменьшением до КТ2 (-81,8 %, рд-в = 0,000). При стабильно-лёгком течении общий объём поражения не превышал 50 % и колебался от КГ1 к КГ2 (+23,3 %, рд-в = 0,000). При прогредиентно-регре-диентном течении общий объём поражения лёгких увеличивался с КГ2 до КТЗ на втором обследовании (+20,4 %, рд-в = 0,000), затем уменьшался до КГ2 (-54,3 %, рв-в = 0,000).

Таблица 3. Динамика общего объёма поражённых лёгких при различных вариантах течения вирусной пневмонии

Table 3. Dynamics of the total volume of the affected lungs in different variants of the course of viral pneumonia

|

Течение* |

пКТ |

1дКТ |

2дКТ |

ANOVA** |

Критерий Вилкоксона |

|||

|

A |

Б |

В |

Р |

А-Б |

Б-В |

А-В |

||

|

1 |

Me |

73 |

78,5 |

77 |

χ2* =2,24 |

0,062 |

0,168 |

0,398 |

|

LQ-UQ |

63,5-83 |

72,5-91,5 |

61-91,5 |

0,325 |

- |

- |

- |

|

|

2 |

Me |

33 |

63 |

64 |

χ2* =17,6 |

0,003 |

0,213 |

0,003 |

|

LQ-UQ |

20-47 |

49-72 |

55-85 |

0,000 |

- |

- |

- |

|

|

3 |

Me |

60 |

53 |

33 |

χ2* =53,4 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

|

LQ-UQ |

55-68 |

45-60 |

25-37 |

0,000 |

- |

- |

- |

|

|

4 |

Me |

23 |

30 |

19 |

χ2* =40,7 |

0,000 |

0,000 |

0,002 |

|

LQ-UQ |

15-32 |

22-36 |

13-26 |

0,000 |

- |

- |

- |

|

|

5 |

Me |

43 |

54 |

35 |

χ2* =39,9 |

0,000 |

0,000 |

0,019 |

|

LQ-UQ |

35-46 |

52-58 |

29-38 |

0,000 |

- |

- |

- |

|

|

ДА КУ*** |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

- |

- |

- |

- |

|

Примечание: * - стабильно-тяжёлое (1), прогредиентное (2), регредиентное (3), стабильно-лёгкое (4), прогредиентно-регредиентное (5) течение вирусной пневмонии; ** - ранговый дисперсионный анализ Фридмана; ***-дисперсионный анализ Краскела - Уоллиса.

Изучая динамику изменений в лёгких выявлены следующие закономерности для описанных типов течения ВП.

На пКТ общий объём поражения лёгких (%) максимальный у пациентов со стабильно-тяжёлым течением (сравнение средних рангов для групп, р+2 = 0,000, pi-4 = 0,000, pi-5 = 0,000), регредиентным течением (рз-2 = 0,000, рз-4 = 0,000, рз-5 = 0,000), меньший - с прогредиентно-регредиентным (р4-5 = 0,010) и прогредиентным (Р2-з = 0,000), минимальный - со стабильно-лёгким течением (Р2-4 = 1 ,0, Р2-5 = 1 ,0).

На 1дКГ на фоне лечения общий объём поражённых лёгких (%) максимальный у пациентов со стабильно-тяжёлым течением (р+з = 0,003, р+4 = 0,000), меньший - с прогредиентным (рз-4 = 0,000), регредиентным (рз-4 = 0,000), прогредиентно-регредиентным (рз-4 = 0,000) течениями, минимальный - с стабильно-лёгким (р+1,+2,4-3,+5 = 0,000).

На 2дКТ общий объём поражённых лёгких (%) максимальный у пациентов со стабильно-тяжёлым течением (pi-3,1-4,1-5 = 0,000), меньший - с прогредиентным (рз-з = 0,002, Р2-4 = 0,000, Р2-5 = 0,024), прогредиентно-регредиентным (рз-4 = 0,000), регредиентным (рз-4 = 0,000) течениями, минимальный - с стабильно-лёгким (рз-з = 1,0).

Обсуждение

В современной отечественной и иностранной литературе широко обсуждаются стадии течения ВП COVID-19, выделение которых основано, как правило, на динамике качественных КТ показателей по времени их появления и регресса.

Так, по данным S. Zhou с соавт. [14], у 62 пациентов с ВП были выделены ранняя фаза (до 7 дней) и фаза прогрессирования (8-14 дней). В раннюю фазу преобладал симптом «матового стекла», в фазу прогрессирования -сочетание «матового стекла» с участками консолидации, ретикулярными изменениями, симптомом полости, фиброзными тяжами, субплевральной линией, субплевральной «прозрачной» линией, воздушной бронхограммой, деформацией бронхов и плевральным выпотом.

Другая группа авторов выделяет четыре стадии изменений в лёгких на основании данных КТ: ранняя стадия (0-4 дня), прогрессивная стадия (5-8 дней), пиковый этап (10-13 дней) и стадия абсорбции (>14 дней). На ранней стадии преобладал симптом «матового стекла» (75 %), в стадию прогрессирования - симптом «булыжной мостовой», в пиковый этап - консолидация, в стадию абсорбции -разрешение консолидации и «булыжной мостовой» [2].

Рисунок 4. Диаграммы размаха (Me, 25-75 %, Min-max) общего объёма поражённой лёгочной ткани при различных вариантах течения ВП. Стабильно-тяжёлое (1), прогредиентное (2), регредиентное (3), стабильно-лёгкое (4), прогредиентно-регредиентное (5) течение вирусной пневмонии

Figure 4. Diagrams of the span (Me, 25-75 %, Min-max) of the total volume of the affected lungs parenchyma with each type of course of viral pneumonia. Stable-severe (1), progredient (2), regredient (3), stable-mild (4), progredient-regredient (5) course of viral pneumonia

Похожие данные приводит У. Wang с соавт. [3] в своей работе, где у 90 пациентов, где степень тяжести КТ проявлений достигала максимума к 6-11 дням заболевания, а затем сохраняла высокие уровни. Преобладающим паттерном патологии был изолированный симптом «матового стекла» (0-5 дни); к 12-17 дням вторым по частоте паттерном явилось сочетание «матового стекла» с соеди-нительно-тканными изменениями, которые определялись на тех же уровнях к 24 дню наблюдения. К моменту выписки симптом «матового стекла» выявлялся у 60 % пациентов, смешанный паттерн - у 24 %.

Вышеперечисленные исследователи, описывая динамику течения ВП, используют появление в определённые сроки качественных КТ признаков. По сути, многообразие описанных стадий сводится к одному типу описания течения, когда начальные проявления острого повреждения лёгочной ткани прогрессируют, достигая пика, и затем регрессируют. Эта парадигма волнообразного течения ВП, основанная на качественном описании КГ, принятая сейчас большинством исследователей, используются в том числе и в анализе количественных показателей КГ.

Так, на основании обследования 140 человек, которым в динамике выполнено 341 КТ исследование, количественно определённые объёмы функционирующего лёгкого, «матового стекла», консолидации показали статистически значимые различия у пациентов трёх групп со стабильным течением, улучшением и ухудшением. В поздний период (8-21 день госпитализации) выявлялась максимальная степень тяжести поражения лёгких. С 16 суток-наблюдался регресс КТ проявлений, с 21 дня - отчетливые признаки резорбции симптома «матового стекла» и консолидации, почти полностью завершаемые к выписке [6]. Количественная оценка КТ позволила проследить эволюцию поражения лёгких, определить время прогрессирования и регресса ВП.

В работе J. Zhan с соавт. [15] представлен ретроспективный анализ данных 110 пациентов, которым в динамике выполнено 3-4 КГ исследования. Анализ паттерна развития КГ был выполнен на основе стадий ВП COVID-19, установленных S. Zhou с соавт. [5] (стадия прогрессирования - от 1 до 7 дней, стадия максимального плато - с 8 до 14 дней и стадия абсорбции - более 14 дней). Пациенты были разделены на четыре группы в зависимости от времени достижения пикового объёма поражения. Паттерн 1-го типа имеет относительно высокие начальные баллы поражения лёгких на КГ с минимальным прогрессированием и последующим улучшением. Паттерн 2-го типа показал быстрое прогрессирование объёма поражения на КГ с последующим уменьшением. Паттерн 3-го типа представлял собой стабильные изменения КГ с низкими баллами поражения на протяжении всего периода наблюдения. Тип 4 был подобен типу 2, но с более длительным течением и более выраженными изменениями на КТ.

Динамический контроль количественных показателей относительного объёма воспалительных изменений на основании 2-3 последовательных КТ исследований позволил оценить тяжесть поражения лёгких и определить варианты течения ВП - с прогрессированием (увеличение объёма патологических изменений более чем на 50 % от исходного и появление участков консолидации), со стабильным состоянием (без различий объёма патологических изменений в динамике), с разрешением воспалительных изменений (уменьшение объёма и интенсивности изменений) [16].

В нашем исследовании для базовой характеристики динамики течения использовался количественный КТ показатель - общий объём поражения лёгких, включающий объёмы «матового стекла» и консолидации. Различали четыре степени тяжести поражения лёгких в диапазонах (0-25 %, 25-50 %, 50-75 %, 75-100 %). При кластерном анализе были обработаны порядковый (4 степени) и количественный (проценты) показатели степени поражения лёгких. Машинное обучение позволило выделить четыре основные варианта течения ВП: стабильное, прогредиентное, регредиентное и прогредиентно-регредиентное. Общий объём поражения лёгких при стабильном течении постоянен в пределах одной степени тяжести, при прогредиентном -увеличивается постепенно от пКТ к 2дКТ, при ре-гредиентном - уменьшается постепенно к 2дКТ, при про-гредиентно-регредиентном - после увеличения к 1дКТ уменьшается к 2дКТ. На основании клинических данных целесообразно выделение стабильно-лёгкого (КТ1-2) и стабильно-тяжёлого (КТЗ-4) течения. Внутригрупповое сравнение трёх повторных, зависимых показателей общего объёма поражённых лёгких и межгрупповое сравнение на пКТ, 1дЮГ и 2дКТ показало динамическое статистически значимое их различие для вариантов течения ВП.

В представленном исследовании приведен лишь первый этап изучения вариантов течения ВП COVID-19, основанный на кластерном и сравнительном анализе. За рамками статьи остаются качественные, количественные КТ паттерны, КТ количественные предикторы описанных вариантов ВП, влияние лечения на течение коронавирусной инфекции и прогнозирование исходов в зависимости от вариантов течения ВП.

Выводы

На основании количественного анализа общего объёма поражённых лёгких на серии из трёх КТ органов грудной клетки в динамике выделены четыре варианта течения вирусной пневмонии COVID-19 - стабильное, прогредиентное, регредиентное, прогредиентно-регредиентное. В группе пациентов со стабильным вариантом течения пневмонии могут быть выделены стабильно-лёгкий и стабильно-тяжёлый типы течения. Полученные результаты обладают высокой статистической достоверностью и могут быть в дальнейшем применены для систематизации и обозначения вариантов течения вирусной пневмонии.

Список литературы Возможности машинного обучения в определении вариантов течения вирусной пневмонии, ассоциированной с COVID-19, на основании данных компьютерной томографии

- Bernheim A., Mei X., Huang М., Yang У., Fayad Z.A., Zhang N., et al. Chest CT Findings in Coronavirus Disease-19 (COVID-19): Relationship to Duration of Infection. Radiology. 2020;295(3):200463. https://doi.Org/10.1148/radiol.2020200463

- Pan F., Ye Т., Sun P., Gui S., Liang В., Li L, et al. Time Course of Lung Changes at Chest CT during Recovery from Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Radiology. 2020;295(3):715-721. https://doi.org/10.1148/radiol.2020200370

- Wang Y., Dong C., Hu Y., Li C., Ren Q., Zhang X., et al. Temporal Changes of CT Findings in 90 Patients with COVID-19 Pneumonia: A Longitudinal Study. Radiology. 2020;296(2):E55-E64. https://doi.org/10.1148/radiol.2020200843

- Zhang H., Liu X., Yu P., Cheng M., Wang W., Sun Y., et al. Dynamic CT assessment of disease change and prognosis of patients with moderate COVID-19 pneumonia. JXray Sei Technol. 2020;28(5):851-861. https://doi.org/10.3233/XST-200711

- Zhou S., Wang Y., Zhu Т., Xia L. CT Features of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pneumonia in 62 Patients in Wuhan, China. AJR Am J Roentgenol. 2020;214(6):1287-1294. https://doi.org/10.2214/AJR.20.22975

- Grassi R., Cappabianca S., Urraro F., Granata V., Giacobbe G., Magliocchetti S., et al. Evolution of CT Findings and Lung Residue in Patients with COVID-19 Pneumonia: Quantitative Analysis of the Disease with a Computer Automatic Tool. J Pers Med. 2021 ;11 (7):641. https://d0i.0rg/l 0.3390/jpm11070641

- Морозов С.П. Проценко Д.Н., Сметанина С.В., Андрейченко А. Е., Амброси О. Е., Баланюк Э. А., и др. Лучевая диагностика коронавирусной болезни (COVID-19): организация, методология, интерпретация результатов: препринт № ЦДТ-2020-Н. Версия 2 от 17.04.2020. /сост. Серия «лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики». Выпуск 65. Москва, ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 2020. 60 с. [Morozov S.P. Protsenko D.N., Smetanina S.V., Andreychenko A. E., Ambrosi O. E., Balanyuk E. A., Radiation diagnostics of Coronavirus disease (COVID-19): organization, methodology, interpretation of results: Preprint No. CDT-2020-II. Version 2 from 04/17/2020. /сотр. The series "Best practices of radiation and instrumental diagnostics". Issue 65. Moscow, 2020. 60 p. (In Russ)].

- Гашев C.H., Бетляев Ф.Х., Лупинос М.Ю. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе "Statistica". Тюмень, Издательство Тюменского государственного университета, 2014. 208 с. [Gashev S.N., Betlyaev F.Kh., Lupinos M.Yu. Mathematical methods in biology: analysis of biological data in the system "Statistica". Tyumen, Tyumen State University Publishing House, 2014. 208 p. (In Russ)].

- Халафян A.A. Современные статистические методы медицинских исследований. Изд. 3. URSS, 2014. 396 с. [Khalafyan А.А. Modern statistical methods of medical research. Ed. 3. URSS, 2014. 396 p. (In Russ)].

- Боровиков В.П. Популярное введение в современный анализ данных в системе STATISTICA. Учебное пособие для вузов. Москва, Горячая линия - Телеком, 2018. 288 с. [Borovikov V.P. A popular introduction to modern data analysis in the STATISTICA system. Textbook for universities. Moscow, Hotline - Telecom, 2018. 288 p. (In Russ)].

- Бурков А. Машинное обучение без лишних слов. Санкт-Петербург, Питер, 2020. 192 с. [Burkov A. Machine learning without unnecessary words. St. Petersburg, Peter, 2020. 192 p. (In Russ)].

- Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2006. 816 с. [Kobzar1 A.I. Applied mathematical statistics. For engineers and scientists. Moscow, 2006. 816 p. (In Russ)].

- Сыса А.Г. Статистический анализ в биологии и медицине. Минск, ИВЦ Минфина, 2018. 140 с. [Sysa A.G. Statistical analysis in biology and medicine. Minsk, 2018. 140 p (In Russ)].

- Zhou S., Zhu Т., Wang Y., Xia L. Imaging features and evolution on CT in 100 COVID-19 pneumonia patients in Wuhan, China. Eur Radiol. 2020;30(10):5446-5454. https://d0i.0rg/l0.1007/s00330-020-06879-6

- Zhan J., Li H., Yu H., Liu X., Zeng X., Peng D., et al. 2019 novel coronavirus (COVID-19) pneumonia: CT manifestations and pattern of evolution in 110 patients in Jiangxi, China. Eur Radiol. 2021 ;31(2):1059-1068. https://doi.org/10.1007/s00330-020-07201-0

- Петриков С.С., Попова И.Е., Муслимов Р.Ш., Попугаев К.А., Кислухина Е.В., Коков Л.С. Возможности компьютерной томографии в оценке степени поражения лёгких у больных COVID-19 в условиях динамического наблюдения. REJR. 2020;10(2):14-26. https://doi.org/10.21569/2222-7415-2020-10-2-14-26 [Petrikov S.S., Popova I.E., Muslimov R.Sh., Popugaev K.A., Kislukhina E.V., Kokov L.S. Possibilities of computed tomography in assessing the degree of lung damage in COVID-19 patients under dynamic observation. REJR. 2020; 10(2): 14-26. (In Russ)].