Возможности оценки кислород-транспортной функции при идиопатической легочной гипертензии на фоне успешного применения селексипага

Автор: Аллахвердиев Э.С., Резухина Е.А., Слатинская О.В., Родненков О.В., Максимов Г.В., Мартынюк Т.В.

Журнал: Евразийский кардиологический журнал @eurasian-cardiology-journal

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

В сложном патогенезе идиопатической легочной гипертензии (ИЛГ), включающем изменения биохимических и биофизических процессов в различных типах клеток, как причины нарушения структуры и функции легочных сосудов, воспаления и тромбоза в них, важную роль играет и гипоксия, которая может быть обусловлена конформационными изменениями в молекулах гемоглобина с изменением их структуры и нарушением кислород-транспортной функции.Цель: исследовать изменения конформации и способности гемоглобина (Гб) связывать кислород в эритроцитах крови из кубитальной вены у пациентов с ИЛГ и здоровых людей методом спектроскопии комбинационного рассеяния (КР-спектроскопии, Раман-спектроскопии).Материал и методы. В исследование включено 39 пациентов с впервые установленной ИЛГ с функциональным классом I (ВОЗ) - 2 пациентов, II - 13 пациентов, III - 22 пациентов, IV - 2 пациента. 15 пациентов ранее не получали ЛАГ-специфическую терапию. У 24 больного проводился «отмывочный» период пробной терапии в течение 5-7 дней. Группу контроля составили 10 здоровых добровольцев.Результаты. Установлено, что спектры комбинационного рассеяния Гб эритроцитов цельной крови и суспензии эритроцитов (СЭ) пациентов с ИЛГ имеют существенные отличия от группы контроля. Для группы ИЛГ характерно увеличение вероятности нахождения гема в «куполообразной конформации», что характерно для дезоксигенированной формы Гб, выявлены конформационные изменения порфиринового макроцикла гема и плотности упаковки глобина. Значительную роль в изменении кислородтранспортной функции Гб при ИЛГ выполняет конформационные изменения мембраносвязанного Гб (Гбмс), для которого характерно увеличение вклада симметричных колебаний пиррольных колец в гемопорфирине и увеличение плотности упаковки глобина относительно контроля, что требует дальнейшего исследования. Вероятно, причиной снижения способности кислород-транспортной функции Гбмс является снижение эффективности электростатического взаимодействия с белком полосы 3. На клиническом примере показаны позитивные изменения показателей спектроскопии у пациента ИЛГ с эффективным применением селексипага.Заключение. Впервые показана возможность использования неинвазивного метода КР-спектроскопии для исследования изменений кислород-транспортной функции эритроцитов пациентов с ИЛГ, что может служить дополнительным методом в диагностическом алгоритме данного заболевания.

Идиопатическая легочная гипертензия, раман-спектроскопия, комбинационное рассеяние, эритроцит, конформация, гемоглобин, гем, селексипаг

Короткий адрес: https://sciup.org/143180660

IDR: 143180660 | УДК: 616.1 | DOI: 10.38109/2225-1685-2023-3-44-52

Текст научной статьи Возможности оценки кислород-транспортной функции при идиопатической легочной гипертензии на фоне успешного применения селексипага

Данная статья распространяется на условиях «открытого доступа», в соответствии с лицензией CC BY-NC-SA 4.0 («Attribution-NonCommercial-ShareAlike» / «Атрибуция-Не-коммерчески-Сохранение Условий» 4.0), которая разрешает неограниченное некоммерческое использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника. Чтобы ознакомиться с полными условиями данной лицензии на русском языке, посетите сайт: by-nc-sa/4.0/

УДК 616.1

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Идиопатическая легочная гипертензия (ИЛГ) – это редкая форма легочной гипертензии с неустановленной этиологией и неблагоприятным прогнозом при отсутствии адекватного лечения. Доказано, что патогенез ИЛГ является многофакторным: включает процессы ремоделирования легочных сосудов, как причины повышение легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии, связанные с нарушениями биохимических и биофизических процессов в различных типах клеток сосудов легких. Известно, что важную роль в патогенезе заболевания играет и гипоксия, формирующаяся в результате морфологических и транспортных изменений в сосудистой системе. Гипоксия может быть обусловлена конформационными изменениями в молекулах гемоглобина, приводящими к изменению их структуры и нарушению кислородтранспортной функции.

Диагностика ИЛГ основана на проведении комплексного клинического обследования, включающего сбор данных анамнеза, физикального осмотра, инструментального обследования с обязательным подтверждением гемодинамических параметров прекапиллярной легочной гипертензии (ЛГ) и оценки вазореактивности [1-5]. Поскольку у пациентов с ИЛГ обычно отмечается умеренная гипоксемия из-за нарушений вентиляционно-перфузионного соотношения, анализ состава газов артериальной крови является обязательным тестом.

Целью современной терапии пациентов с ИЛГ согласно современным рекомендациям является надежное достижение низкого риска летальности [1]. Селексипаг, как первый препарат из класса агонистов простациклиновых рецепторов, доказал преимущества при назначении в составе комбинированных схем ЛАГ-специфической терапии в рамках клинического исследования GRIPHON. Назначение селексипага приводило к увеличению периода до прогрессирования заболевания, причём эффективность лечения не зависела от того, применялся ли препарат в качестве монотерапии или в комбинации с другими ЛАГ-специфическими препаратами [1,2].

Таким образом, ИЛГ является мультифакторным заболеванием, которое требует комплексной диагностики и своевременного начала специфической терапии. Очевидно, что изменения кислород-транспортной функции и гипоксия при ИЛГ обусловлены изменениями способности гемоглобина в эритроцитах крови переносить кислород, что можно оценивать с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния (КР-спектроскопия) – неинвазивным методом, не требующим дополнительной пробоподготовки, который характеризует вклад отдельных связей гемопорфирина в конформационную структуру молекулы гемоглобина (Гб). Ранее было показано, что с помощью метода КР-спектроскопии можно охарактеризовать изменения конформации Гб в норме и при патологии [6], ввиду этого мы предлагаем использовать данный метод в качестве дополнительного метода в диагностическом алгоритме ИЛГ.

Целью работы является выявление конформационных изменений Гб у пациентов с ИЛГ и разработка методологии диагностики заболевания с помощью КР-спектроскопии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Забор крови контрольной группы

При формировании группы здоровых людей (контроль) использовали кровь из кубитальной (локтевой) вены добровольцев (возраст 25 – 40 лет, 10 человек) (концентрация гемоглобина в норме 13,5 мг/мл) из ГНЦ «Институт медико-биологических проблем». Забор крови производили в вакуумные пробирки (Vacuette) объёмом 10 мл. В качестве антикоагулянта использовали гепарин (10 Ед/мл крови). После забора кровь хранили при t = + 4°С, регистрацию спектров КР проводили в течение 3-х часов.

Забор крови у больных ИЛГ

В исследование включались пациенты с впервые установленной ИЛГ без терапии или ранее установленным заболеванием с проведением «отмывочного» периода пробной терапии в течение 5–7 дней. Все пациенты были госпитализированы в отделение легочной гипертензии и заболеваний сердца ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России для проведения комплексного обследования и забора крови. В исследование включено 39 пациентов с впервые установленным диагнозом ИЛГ: с функциональным классом (ФК (ВОЗ)) I – 2 пациента, II – 13 пациента, III – 22 пациента, IV – 2 пациента. 15 человека находились без ЛАГ специфической терапии. У 24 больных допускалось проведение «отмывочного» периода пробной терапии в течение 5–7 дней. В исследование также вошли 10 здоровых добровольцев (контроль). Отбор крови производили из кубитальной вены (КВ) (концентрация Гб в норме 13,5 мг/мл) в вакуумные пробирки, содержащие гепарин (10 ед/мл крови) (Vacuette). В пробах венозной крови с помощью анализатора газов крови и электролитов GEM Premier 3000 (Instrumentation Laboratory, США) контролировали: рН, pCO2, pO2, HCO3, sO2, TCO2, BEecf.

Выделение суспензии эритроцитов из цельной крови

Очистку суспензии эритроцитов (СЭ) от компонентов плазмы и белых форменных элементов крови проводили центрифугированием. Для этого к цельной крови добавляли физиологический буфер составом 145 мМ NaCl, 5 мМ KCl, 1 мМ CaCl2, 4 мM Na2HPO4, 1 мM NaH2PO4, 1 мМ MgSO4, 5 мМ глюкозы (Sigma), рН 7,4 в соотношении 1:3, тщательно перемешивали и центрифугировали (Laborfuge 400R, Thermo Scientific, США) при 1500 g в течение 5 минут, t = + 4°С. Осаждение эритроцитов повторяли дважды при тех же условиях центрифугирования. Суспензию выделенных эритроцитов, используемых в экспериментах, хранили на льду не более 3-х часов.

Вытеснение кислорода из СЭ

Для моделирования конформационного состояния Гб при насыщении СЭ кислородом с sO2 = 10-70 мм рт. ст. использовали методику вытеснения кислорода из среды с СЭ смесью азота с СО2.

Исследование конформации гемопорфирина и глобина гемоглобина методом КР-спектроскопии

Исследование изменений конформации гема и плотности упаковки аминокислот глобина эритроцитов крови и суспензии эритроцитов проводили с помощью метода спектроскопии резонансного комбинационного рассеяния (Раман-спектроскопия, КР). Образец помещали в герметичный капилляр с диаметром поперечного сечения 1 мм («АгатМед», Россия). Измерения проводили на конфокальном микроскоп-спектро-метре NTEGRA-SPECTRA (NT-MDT, Россия) на базе микроскопа Olympus IX в диапазоне частотного сдвига 1000-3200 см-1 с шагом измерения 1 см-1, охлаждение CCD камеры - 50о С , объектив 5х с апертурой 0,15, решетка 600, мощность лазера на образце менее 3 мВт, длина волны возбуждения 532 нм, время регистрации сигнала – 15-30 секунд, количество накоплений сигнала – 3.

При исследовании изменений конформации гема и глобина проводился анализ соотношения интенсивностей полос КР-спектра, которые характеризуют наличие лиганда, изменение конформации порфиринового макроцикла гема, а также, по соотношениям интенсивностей пар полос 1355, 1375 и 1550, 1580 см-1, характеризуют ферри-состояние железа (Fe3+), его высоко и низко спиновое состояние, характеризующее положение гема, характерное для дезокси- и оксигемоглобина, соответственно. Для анализа изменения конформации гема и глобина используют соотношения интенсивностей полос спектра КР гема [7-9].

-

1. I1375/I1172 – соотношение ассиметричных и симметрич

-

2. I1580/I1375 – соотношение валентных колебаний связей ви

-

3. I1580/I1550 – соотношение колебаний метиновых мости

-

4. I2880/I2930 – соотношение колебаний Н-метиновых групп

ных колебаний пиррольных колец в гемопорфирине;

нильных групп к симметричным колебаниям пиррольных колец;

ков между пирролами в гемопорфирине;

аминокислот глобина.

Исследование конформации гемопорфирина и глобина гемоглобина методом ГКР-спектроскопии (гигантского комбинационного рассеяния, ГКР)

Для усиления сигнала КР применяли серебряные наноструктуры [10]. Для регистрации спектров ГКР на СЭ разводили в 1000 раз буфером Аллена без добавления глюкозы. После на покровное стекло наносили каплю образца объемом 5 мкл и накрывали сверху подложкой с наноструктурами типа серебряных колец. Регистрацию сигнала проводили на КР-спектрометре NTEGRA-SPECTRA (NT-MTD, Россия) с использованием объектива 5х с числовой апертурой 0,15 при комнатной температуре. Диаметр пятна лазера составлял 400-500 нм. Время регистрации сигнала составило 20 секунд с трехкратным накоплением сигнала. Зарегистрированная мощность лазера на образце менее 3 мВт. Длина волны возбуждения – 532 нм.

Перед измерением предварительно анализировали изменение спектра ГКР образца в течение 5 минут.

Для вычисления амплитуды максимумов спектра КР и ГКР проводили предварительное вычитание базовой линии методом построения полинома в программе Origin2017 (OriginLab Corporation, США). Выявление статистической значимости наблюдаемых различий между результатами проводили с использованием теста Манна-Уитни (Mann-Whitney U test) или с использованием дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса, (Kruskal-Wallis one-way analysis of variance). Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В исследование было включено 39 пациентов с подтвержденной ИЛГ, диагноз был верифицирован на основании комплексного обследования согласно клиническим рекомендациям по диагностике и лечению ЛГ 2020 года Минздрава России [1]. Всем пациентам выполнялась КПОС. Пациенты находились без ЛАГ-специфической терапии или находились на «отмывочном периоде» в течение 5-7 дней. Медиана возраста пациентов составила 43 [37,5; 53,5] года. Медиана дистанции в тесте 6-минутной ходьбы составила 405 [330; 505] метров. Медиана одышки по Боргу 5 [3; 5] баллов. По данным ЭхоКГ медиана систолического давления в легочной артерии составила 90 [80; 100] мм рт. ст., медиана площади правого предсердия 24 [20; 32] см2. По результатам КПОС медиана срДЛА 61 [52, 67] мм рт. ст., медиана ЛСС 1153 [862; 1629] дин*сек/см5, медиана ДЗЛА 7 [5; 11] мм рт. ст., медиана сердечного индекса 1,9 [1,5; 2,6] л/мин*м2, медиана сатурации венозной крови (SVO 2 ) 62 [55; 65] (табл. 1).

Конформационные изменения гема и глобина цитоплазматического Гб у пациентов с ИЛГ

По-видимому, на фоне гипоксии и изменений в сосудистой кровеносной системе пациентов (вазоконстрикция, редукция легочного сосудистого русла, снижение эластичности легоч-

Таблица 1. Характеристика пациентов с идиопатической легочной гипертензией Table 1. Idiopathic arterial pulmonary hypertension patient’s characteristics

|

Характеристика |

Данные (n=39) |

|

Возраст, лет ФК (ВОЗ) Д6МХ, м Одышка по Боргу, балл ЭхоКГ: |

43 [37,5; 53,5] 2,55 ± 0,6 405 [330; 505] 5 [3; 5] |

|

СДЛА, мм рт. ст. S ПП, см2 КПОС: |

90 [80; 100] 24 [20; 32] |

|

срДЛА, мм рт. ст. ЛСС, дин*сек/см5 ДЗЛА, мм рт.ст. СИ, л/мин*м2 SvO2, % |

61 [52; 67] 1153 [862; 1629] 7 [5; 11] 1,9 [1,5; 2,6] 62 [55; 65] |

Примечание/Note: данные представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения, медианы, 25% и 75% перцентилей (continuous data are summarized using median, interquartile range (IQR) and categorical data counts, and percentage of patients).

ДЗЛА – давление заклинивания легочной артерии (PCWP – pulmonary capillary wedge pressure); Д6МХ – дистанция в тесте 6-минутной ходьбы (6MWD – six-minute walking distance); КПОС – катетеризация правых отделов сердца (RHC – right heart catheterization); ЛСС – легочное сосудистое сопротивление (PVR – pulmonary vascular resistance); СДЛА – систолическое давление в легочной артерии (sPAP – systolic pulmonary arterial pressure); СИ – сердечный индекс (CI – cardiac index); срДЛА – среднее давление в легочной артерии (mean RAP – mean right atrial pressure); ФК (ВОЗ) – функциональный класс по классификации Всемирной организации здравоохранения (FC (WHO) – functional class (World Health Organization)); ЭхоКГ – эхокардиография (ECHO – echocardiography); S ПП – площадь правого предсердия (RAA – right atrial area); SvO2 – сатурация венозной крови (SvO2 – mixed venous oxygen saturation)

ных сосудов, тромбоз in situ , пролиферация гладкомышечных клеток, ограничение легочного кровообращения, ремоделирование сосудов) возможны изменения в способности гема связывать и сбрасывать кислород, приводящие к нарушению кислород-транспортной функции эритроцитов.

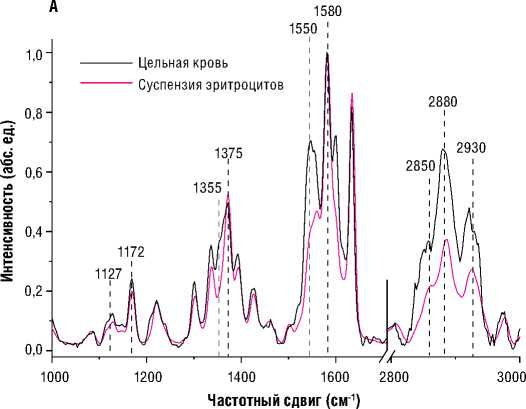

В ходе проведенного исследования были зарегистрированы спектры комбинационного рассеяния (КР-спектры) с характерными полосами валентных колебаний гема (1000-1700 см-1) и глобина (2800-3000 см-1). Установлено, что для КР-спектров цельной крови пациентов с ИЛГ (рис. 1) характерны существенные различия межу группой контроля и пациентов с ИЛГ: более высокие значения интенсивностей полос при 1355, 1550, 1600 см-1 характеризуют изменения конформации порфиринового макроцикла и меньший вклад в общую интенсивность спектра валентных колебаний аминокислот глобина

(2800-3000 см-1). Для СЭ характерна бо ́ льшая интенсивность полос при 1355, 1550 см-1 и меньший вклад в общую интенсивность спектра валентных колебаний аминокислот глобина. Таким образом, для внутриклеточного Гб эритроцитов группы ИЛГ характерна бо ́ льшая вероятность нахождения в дезоксиформе, а изменения конформации обусловлены изменениями порфиринового макроцикла гемопорфирина.

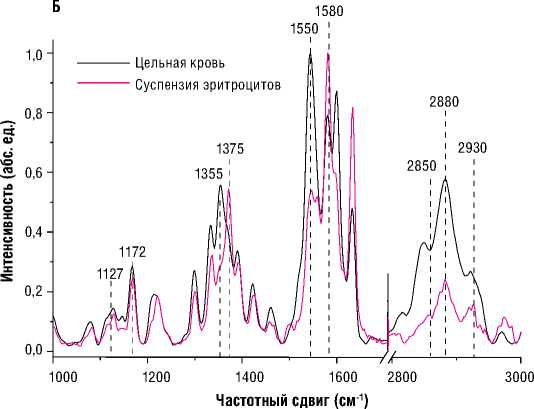

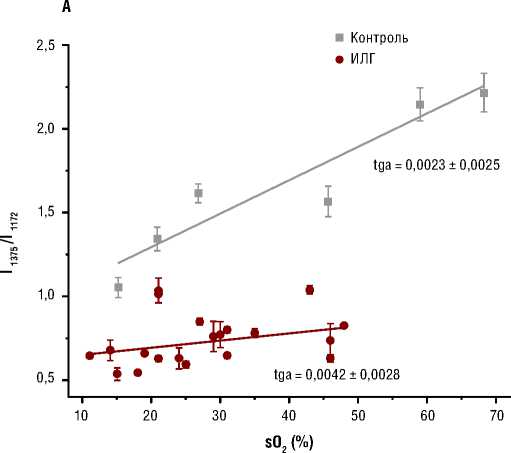

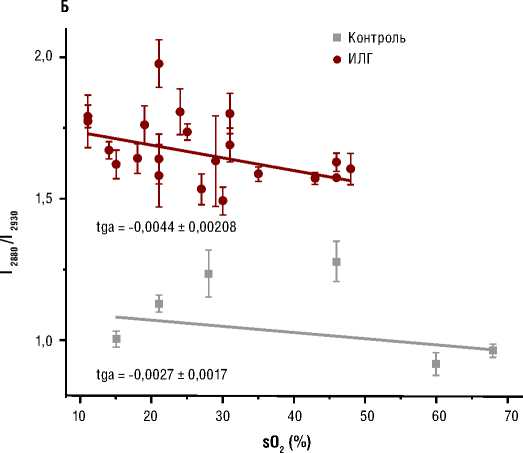

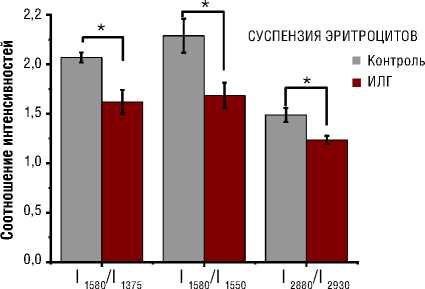

Исследование конформации Гб в цельной крови и СЭ кубитальной вены (КВ) контрольной группы и пациентов с ИЛГ свидетельствует о том, что помимо изменений конформации пиррольных колец (величина соотношения амплитуд данных полос спектра КР, I1375/(I1355+I1375)), пропорциональных доле молекул Гб в форме дГб, выявлены отличия в соотношениях, характеризующих колебания боковых -СН3 радикалов (I1375/I1172) (рис. 2). Установлено, что в цельной крови пациентов с ИЛГ

Рисунок 1. Характерный КР-спектр здорового донора (контроль) (А) и пациента с ИЛГ (Б) пациента (опыт) для цельной крови (черная кривая) и суспензии эритроцитов (красная кривая). Пояснения в тексте

Figure 1. Characteristic Raman spectrum of a healthy donor (control) (A) and IPAH patient (B) (experiment) for whole blood (black curve) and isolated red blood cells (red curve). Explanations are in the text

Рисунок 2. Зависимость изменений конформации групповых колебаний пиррольных полуколец гема (А) и плотности упаковки глобина (Б) от насыщенности пробы кислородом (sO2) в образцах цельной крови для ИЛГ и СЭ для контроля. Аппроксимация выполнена линейными функциями

Figure 2. Dependence of changes in group vibration conformation of heme pyrrole semirings (A) and globin packing density (B) on sample oxygen saturation (sO2) in whole blood samples for IPAH and SE for control. Approximation is done by linear functions

48 ЕВРАЗИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 3, 2023

отсутствуют отличия от группы контроля в конформации пиррольных колец (I1580/I1375), которые наблюдаются в СЭ. Вероятно, этот факт свидетельствует об изменении конформации гема от плоской к «куполообразной» при ИЛГ. Для образцов цельной крови и СЭ характерны отличия между валентными колебаниями винильных колец гема (I1580/I1550) и конформациями гема при связывании атома железа с NOx.

Анализ КР-спектра цельной крови пациентов с подтвержденным ИЛГ показал, что глобин пациентов с ИЛГ имеет отличную конформацию, более плотную упаковку (I2880/I2930) в пробе цельной крови и менее плотную в пробе СЭ (рис. 3).

Изменение гем-глобиновыхвзаимодействий у пациентов с ИЛГ

В работе, проведенной ранее авторами [12], осуществляли вытеснение О2 из проб с СЭ. Ниже, на рисунке 3, представлено сравнение изменения величин соотношений гема и глобина от насыщенности пробы О2 для СЭ контрольной группы и эритроцитов цельной крови пациентов с подтверждённым ИЛГ. Согласно работе [13], значения величины sO2 в пробах цельной крови ИЛГ соответствуют линейному участку S-образной кривой насыще- ния Бора, что позволяет использовать в качестве аппроксимирующей кривой линейную функцию. Наблюдаемые нами изменения конформации гема и глобина внутриклеточного гемоглобина имеют существенные различия между группами контроля и ИЛГ.

Установлено, что помимо статистически значимой разницы между величинами соотношения, тангенс угла наклона аппроксимирующей кривой контрольной группы имеет значения, отличные в два раза от группы пациентов с подтвержденным ИЛГ, что может характеризовать Гб контрольной группы как «более чувствительный» к изменению sO2 в пробе. Вероятно, помимо снижения насыщения крови кислородом, для заболевания характерны изменения гемоглобина на молекулярном уровне, что может являться объектом дальнейшего исследования.

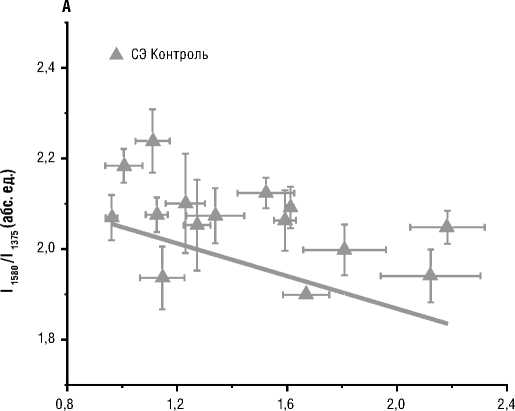

Сопоставление изменений конформации гема (отношение валентных колебаний связей винильных групп к симметричным колебаниям пиррольных колец, I1580/I1375) в зависимости от изменения плотности упаковки глобина I2880/I2930) показало, что для контрольной группы и пациентов с подтвержденным ИЛГ изменения упаковки глобина и конформации гема имеет разнонаправленную корреляцию (рис. 4). Так, при аппроксима-

А

2,2

ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

**

Ill

I 1580 /I 1375 I 1580 /I 1550 I 2880 /I 2930

Контроль ИЛГ

р < 0,05

Б

Рисунок 3. Соотношение интенсивностей полос КР-спектра здоровых доноров (контроль, серые столбцы) и доноров с подтвержденным ИЛГ (красные столбцы) для: А – Гб в эритроцитах цельной крови, Б – Гб в суспензии эритроцитов (* обозначено статистически значимые различия между пробами контроля и ИЛГ (р < 0,05))

Figure 3. The ratio of the intensities of the Raman spectrum bands of healthy donors (control, gray columns) and donors with confirmed IPAH (red columns) for: A – Hb in whole blood erythrocytes, B – Hb in isolated red blood cells (* indicates statistically significant differences between samples control and IPAH (p < 0,05))

I2880 /I2930 (абс. ед.)

Б

♦ СЭ ИЛГ

2,4

2,2

2,0

1,8

0,8 1,2 1,6 2,0

2,4

I2880 /I2930 (абс. ед.)

Рисунок 4. Зависимость изменений конформации гема относительно плотности упаковки глобина. А – здоровые доноры, Б – пациенты с подтвержденным ИЛГ. Аппроксимация выполнена линейными функциями

Figure 4. Dependence of heme conformation changes on globin packing density. A – healthy donors, B – patients with confirmed IPAH. Approximation is done by linear functions

ции зависимости изменений конформации гема от плотности упаковки глобина, тангенс угла наклона аппроксимирующей кривой составил - 0,17 ± 0,26, а для ИЛГ 0,41 ± 0,14. Таким образом, в контрольной группе увеличение плотности упаковки глобина коррелирует со снижением вероятности нахождения гема в «куполообразной» конформации, а для группы с ИЛГ, наоборот, увеличение плотности упаковки коррелирует с увеличением вероятности нахождения гема в «куполообразной» конформации.

Вероятно, изменения конформации как гема, так и глобина могут быть вызваны изменениями вязкости мембраны и снижением поверхностного заряда цитоплазматической мембраны в условиях гипоксии [15].

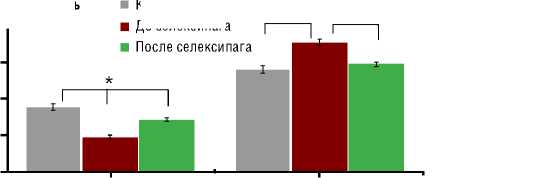

Конформационные изменения гема и глобина мембраносвязанного Гб у пациентов с ИЛГ

Вышеописанные результаты в работе характеризуют изменения цитоплазматического Гб, составляющего 99% от внутриклеточного Гб. Для оценки конформационных изменений мембраносвязанного Гб у пациентов с подтвержденной ИЛГ использовали метод ГКР. Установлено (рис. 5), что конформация гема и глобина Гб мембраносвязанного у пациентов с ИЛГ отлична от контрольной группы: глобин Гб ИЛГ имеет менее плотную упаковку (I2880/I2930), а также характерно большее количество молекул Гб с гемом в «куполообразной» конформации (I1580/I1550). Вероятно, относительное число комплексов гемоглобина с кислородом в пробах достоверно не различимо (I1375/(I1355+I1375)). Отметим, что для мембраносвязанного Гб пациентов с подтвержденным ИЛГ характерно увеличение вклада колебаний симметричных колебаний пиррольных колец в гемопорфирине (I1375/I1172), чего не наблюдалось в спектрах цитоплазматического Гб.

Вероятно, менее плотная упаковка глобина мембраносвязанного Гб может являться причиной снижения относительной способности гема связываться с лигандами (в том числе О2, снижение величины соотношения I1580/I1375 для ИЛГ) ввиду снижения эффективности электростатического взаимодействия дГб с белком полосы 3. Важно отметить, что в контроле

2,0

1,5

Контроль

ИЛГ

***

1,0

I 1375 /I 1172 I 1580 /I 1550 I 2880 /I 2930

Рисунок 5. Соотношение интенсивностей полос ГКР-спектра Гбмс СЭ здоровых доноров (контроль, серые столбцы) и доноров с подтвержденным ИЛГ (красные столбцы) при насыщении проб кислородом (* обозначено статистически значимые различия между пробами контроля и ИЛГ (р < 0,05)

Figure 5. The ratio of the intensities of the bands of the SERS spectrum of Hbms SE of healthy donors (control, gray columns) and donors with confirmed IPAH (red columns) when samples were saturated with oxygen (* indicates statistically significant differences between control samples and IPAH (p < 0,05)

50 ЕВРАЗИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 3, 2023

вероятность нахождения гема в «куполообразной» форме коррелирует с увеличением плотности упаковки глобина, а в ИЛГ, наоборот, коррелирует со снижением плотности упаковки глобина как для цитоплазматического Гб (рис. 5), так и мембраносвязанного Гб (рис. 6), что указывает на молекулярные изменения в конформации Гб при ИЛГ и требует дальнейшего исследования.

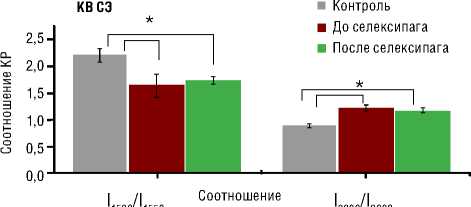

Клинический пример оценки кислород-транспортной функции на фоне инициации терапии селексипагом у пациента с идиопатической легочной гипертензией

В 2019 г. в нашей стране был зарегистрирован единственный непростаноидный селективный агонист IР-рецепторов с пероральным путём введения селексипаг, рекомендованный для длительного лечения ЛАГ у взрослых пациентов в составе комбинированных схем ЛАГ-специфической терапии для реализации цели лечения – достижения низкого риска летальности [1]. На клиническом примере рассмотрим возможность использования кислород-транспортной функции в комплексной оценке эффективности лечения с помощью схемы ЛАГ-специфической терапии, включающей селексипаг.

Пациент Л. наблюдается в ФГБУ «НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова» (НМИЦК) Минздрава России с 2016 г. Впервые появление одышки при привычной физической нагрузке без провоцирующих факторов больной отметил в 2014 г. в возрасте 37 лет. При госпитализации в городскую больницу г. Москвы в результате комплексного обследования установлен диагноз ИЛГ, при проведении теста на вазореактивность проба с ингаляционным оксидом азота отрицательная, рекомендована ЛАГ-специфическая терапия силденафилом в дозе 60 мг/сут.

При госпитализации в НМИЦК в феврале 2016 г. диагноз ИЛГ подтвержден, по данным обследования отмечалось наличие факторов промежуточного риска (S ПП 23 см 2 , СИ 2,3 л/мин*м 2 ). Учитывая недостаточную эффективность терапии силденафилом 60 мг/сут., препарат был заменен на рио-цигуат в дозе 7,5 мг/сут.

В течение длительного времени состояние пациента оставалось стабильным, однако к марту 2020 г. пациент отметил постепенное прогрессирование одышки, в связи с чем госпитализирован в НМИЦК. По результатам выполненного обследования отмечалась значимая отрицательная динамика в виде появления факторов высокого риска неблагоприятного прогноза, в связи с чем выполнена эскалация ЛАГ-специфической терапии: к приему риоцигуата 7,5 мг/сут. добавлен бозентан 250 мг/сут. На фоне данной терапии достичь клинического улучшения не удалось, пациент отмечал сохранение выраженности одышки при физической нагрузке. В июле 2021 г. при повторной госпитализации в НМИЦК к проводимой терапии добавлен селексипаг в начальной дозе 200 мкг x 2 р/сут. с рекомендацией дальнейшей титрации до 1600 мкг x 2 р/сут. На фоне комбинированной тройной ЛАГ-специфической терапии риоцигуатом 7,5 мг/сут., бозентаном 250 мг/сут. и селекси-пагом 2000 мкг/сут. (дальнейшая титрация дозы была невозможна в связи с выраженными диспепсическими явлениями и приливами) пациент отметил значительное улучшение самочувствия, снижение выраженности одышки.

В феврале 2022 г. при повторной госпитализации в НМИЦК по результатам выполненного комплексного обследования по сравнению с данными от июля 2021 г. отмечена значимая положительная динамика в виде отсутствия факторов высокого риска неблагоприятного прогноза.

Данные госпитализаций и оценки риска у пациента Л. за 2016-2022 гг. суммированы в таблице 2.

Для оценки состояния кислород-транспортной функции с помощью КР-спектроскопии в 2021 и 2022 гг. пациенту проводился забор крови из кубитальной вены. У пациента Л. достоверно снижена способность гема связывать молекулы кислорода за счет увеличения «куполообразной» конформации гема, ввиду чего снижается уровень оксигенации крови (I1580/ I1550). Плотность упаковки глобина у таких пациентов выше относительно контроля (I2880/I2930) (рис. 6).

В результате эффективной терапии, включающей селекси-паг, наблюдается увеличение способности гема связываться с кислородом, снижение вероятности нахождения гема в «куполообразной» форме и снижение плотности упаковки глобина.

При этом отметим, что в образцах цельной крови после применения терапии с селексипагом изменения значений соотношения КР-спектров происходит в сторону контроля, что указывает на положительную динамику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследовании изучена гипотеза о возможности оценки кислород-транспортной функции гемоглобина при ИЛГ, что может позволить в будущем использовать полученные результаты как дополнительный неинвазивный метод оценки тяжести состояния у данной категории больных. Предстоит проанализировать особенности изменений в зависимости от тяжести функциональных и гемодинамических нарушений.

Таблица 2. Факторы риска прогрессирования ЛАГ/ летальности и специфическая терапия у пациента Л.*

Table 2. Risk assessment and specific treatment in patient L.*

|

Параметр |

Февраль 2016 г. |

Март 2020 г. |

Июль 2021 г. |

Февраль 2022 г. |

|

Клинические признаки ПЖ СН |

Отсутствуют |

Отсутствуют |

Отсутствуют |

Отсутствуют |

|

Прогрессирование клинических симптомов |

Медленное |

Медленное |

Медленное |

Нет |

|

Синкопе |

Нет |

Нет |

Нет |

Нет |

|

ФК (ВОЗ) |

II |

II |

II |

II |

|

Д6МХ, м |

466 |

495 |

535 |

560 |

|

Уровень NT-proBNP в плазме, нг/л |

- |

- |

1396 |

671,4 |

|

S ПП, см2 |

23 |

36 |

38 |

25 |

|

Перикардиальный выпот |

Отсутствует |

Следовое количество |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

срДПП, мм рт. ст. |

6 |

16 |

10 |

0 |

|

СИ, л/мин*м2 |

2,3 |

1,6 |

1,4 |

2,9 |

|

SvO2, % |

68 |

53 |

51 |

68 |

|

ЛАГ-специфическая терапия |

Силденафил 60 мг/сут |

Риоцигуат 7,5 мг/сут |

Риоцигуат 7,5 мг/сут Бозентан 250 мг/сут |

Риоцигуат 7,5 мг/сут Бозентан 250 мг/сут Селексипаг 2000 мкг/сут |

Примечание/Note: * Зеленым цветом обозначены факторы низкого риска, желтым цветом – факторы промежуточного риска, красным цветом - факторы высокого риска (green is for low risk factors, yellow is for intermediate risk factors, red is for high risk factors).

Д6МХ – дистанция в тесте 6-минутной ходьбы (6MWD – six-minute walking distance); ПЖ СН – правожелудочковая сердечная недостаточность (RV HF – right ventricle heart failure); СИ – сердечный индекс (CI – cardiac index); срДПП – среднее давление в правом предсердии (mean RAP – mean right atrial pressure); ФК (ВОЗ) – функциональный класс по классификации Всемирной организации здравоохранения (FC (WHO) – functional class (World Health Organization)); NT-proBNP – N-концевой фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP – N-terminal pro-brain natriuretic peptide); S ПП – площадь правого предсердия (right atrial area); SvO2 – сатурация венозной крови (SvO2 – mixed venous oxygen saturation)

0,0

КВ кровь

Контроль

До селексипага

2,0

1,5

1,0

0,5

*

*

I 2880 /I 2930

I /I Соотношение

Рисунок 6. Изменения кислород-транспортной функции до и после применения ЛАГ-специфической терапии, включающей селексипаг

Figure 6. Сhanges in the oxygen transport function before and after PAH-specific therapy including selexipag

EURASIAN HEART JOURNAL, 3, 2023 51

Гипоксия усугубляет вазоконстрикцию при ИЛГ, что может осложнять течение заболевания. В свою очередь, гипоксические процессы могут приводить к сложным конформационным изменениям в молекуле гемоглобина, следствием чего является нарушение кислород-транспортной функции эритроцитов. В ходе данного исследования впервые были изучены изменения конформации гемопорфирина гемоглобина в крови, характеризующие способность гемоглобина связывать кислород у пациентов с ИЛГ в сравнении со здоровыми добровольцами.

У пациентов с ИЛГ выявлено увеличение доли гема в «куполообразной» конформации, изменения валентных колебаний винильных групп (I1580/I1550) и увеличение плотности упаковки глобина в цитоплазматическом Гб и Гбмс. При этом отмечено, что для группы с подтвержденным ИЛГ увеличение плотности упаковки глобина Гб коррелирует с увеличением вероятности нахождения гема в «куполообразной» конформации. При снижении sO2 крови, основные изменения конформации гемопорфиринового макроцикла происходят за счет валентных колебаний винильных групп и в меньшей степени (относительно контроля) в колебаниях пиррольных колец [14].

Можно предположить, что более плотная упаковка глобина цитоплазматического Гб у пациентов с подтверждённой ИЛГ может свидетельствовать о перераспределении цитоплазматического Гб к внутренней поверхности мембраны при его участии в компенсации заряда цитоплазматической мембраны при изменении поверхностного заряда мембраны эритроцита, а также, в свою очередь, снижение плотности упаковки мембраносвязанного Гб может нарушать процесс функционирования эритроцита ввиду снижения эффективности десорбции О2 через белок полосы 3 [15].

На клиническом примере впервые показано, что у пациента с ИЛГ на фоне комбинированной ЛАГ-специфической терапии, включающей селексипаг, удалось достичь клинического улучшения по всему спектру параметров оценки риска, в том числе отмечены позитивные изменения параметров кислород-транс-портной функции.

Таким образом, оценка кислород-транспортной функции методом КР-спектроскопии у пациентов с ИЛГ является высокочувствительным методом, который отражает функцию гемоглобина. Дальнейшее развитие направления диагностики конформационных изменений Гб у пациентов с ИЛГ позволит использовать метод КР-спектроскопии для определения эффективности проводимой ЛАГ-специфической терапии.

Список литературы Возможности оценки кислород-транспортной функции при идиопатической легочной гипертензии на фоне успешного применения селексипага

- Чазова И.Е., Мартынюк Т.В., Валиева З.С. и соавт. Евразийские клинические рекомендации по диагностике и лечению легочной гипертензии. Евразийский Кардиологический Журнал. 2020;1:78-122. https://doi.org/10.38109/2225-1685-2020-1-78-122

- Резухина Е.А., Родненков О.В., Мартынюк Т.В. Портрет типичного пациента с легочной артериальной гипертензией для назначения агониста простациклиновых рецепторов селексипага. Евразийский Кардиологический Журнал. 2023;(1):94-99. https://doi.org/10.38109/2225-16852023-1-94-99

- Trip P., Nossent E.J., Man F.S. de et al. Severely reduced diffusion capacity in idiopathic pulmonary arterial hypertension: patient characteristics and treatment responses. Eur. Respir. J. 2013;42 (6):1575-1585. https://doi.org/10.1183/09031936.00184412

- Hoeper M.M., Bogaard H.J., Condliffe R. et al. Definitions and diagnosis of pulmonary hypertension. J. Am. Coll. Cardiol. 2013;62(25):42-50. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.10.032

- Savarese G., Paolillo S., Costanzo P. et al. Do changes of 6-minute walk distance predict clinical events in patients with pulmonary arterial hypertension? A meta-analysis of 22 randomized trials. J.Am. Coll. Cardiol. 2012;60(13):1192-1201. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.01.083

- Maksimov G.V., Maksimova N.V., Churin A.A. et al. Study of conformational changes in hemoglobin protoporphyrin in essential hypertension. Biochemistry (Moscow). 2001;66:295-259. https://doi.org/10.1023/a:1010251813632

- Максимов Г.В., Родненков О.В., Лунева О.Г. и соавт. Изучение роли плазматической мембраны эритроцитов в формировании гипоксии у больных с хронической сердечной недостаточностью. Терапевтический архив. 2005;77 (9):70-73.

- Brazhe N.A., Abdali S., Brazhe A.R. et al. New Insight into Erythrocyte through In Vivo Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. Biophys. J. 2009;97(12):3206-3214. https://doi.org/10.1016/j.bpj.2009.09.029

- Torres Filho I.P., Terner J., Pittman R.N. et al. Measurement of hemoglobin oxygen saturation using Raman microspectroscopy and 532-nm excitation. J. Appl. Physiol. 2008;104(6):1809-1817. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00025.2008

- Semenova A.A., Semenov A.P., Gudilina E.A. et al. Nanostructured silver materials for noninvasive medical diagnostics by surfaceenhanced Raman spectroscopy. Mendeleev Communications. 2016;26(3):177-186. https://doi.org/10.1016/j.mencom.2016.04.001

- Slatinskaya O.V, Luneva O.G., Deev L.I. et al. The Hemoglobin Conformation in Erythrocytes at Different Levels of Oxygen Partial Pressure. Biophysics (Oxf). 2021;66(5):797-803. https://doi.org/10.1134/S0006350921050225

- Slatinskaya O.V, Luneva O.G., Deev L.I. et al. Conformational changes that occur in heme and globin upon temperature variations and normobaric hypoxia. Biophysics (Oxf). 2020;65(2):213-221. https://doi.org/10.1134/S0006350920020220

- Wood B.R., Caspers P., Puppels G.J. et al. Resonance Raman spectroscopy of red blood cells using near infrared excitation. Analytical and bioanalytical chemistry. 2007;387(5):1691-1703. https://doi.org/10.1007/s00216-006-0881-8

- Huang Z., Louderback J.G., Goyal M. et al. Nitric oxide binding to oxygenated hemoglobin under physiological conditions. Biochim. Biophys. Acta (BBA)-General Suj. 2001;1568(3):252-260. https://doi.org/10.1016/s0304-4165(01)00227-6

- Космачевская О.В., Насыбуллина Э.И., Блиндарь В.Н. и совт. Связывание эритроцитарного гемоглобина с мембраной как способ осуществления сигнально-регуляторной функции (обзор). Прикладная биохимия и микробиология. 2019;55(2):107-123. https://doi.org/10.1134/S0555109919020090