Возможности определения особенностей грунтовых вод при помощи методов геоинформатики

Автор: Уржумов А.А., Шперль Д.А.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 10 т.12, 2024 года.

Бесплатный доступ

С использованием методов и возможностей геоинформатики определены ключевые особенности грунтовых вод территории Оренбургской области. Морфометрический анализ цифровой модели рельефа позволил оценить направления стока и углы наклона поверхности, глубины залегания уровня грунтовых вод и степень их защищенности от внешних воздействий. Полученные результаты могут быть использованы для организации и осуществления комплексного геоэкологического мониторинга геологической среды, подземной и поверхностной гидросферы и отдельных водных объектов.

Геоинформатика, гис-технологии, грунтовые воды, защищенность грунтовых вод, морфометрический анализ рельефа, оренбургская область, цифровая модель рельефа

Короткий адрес: https://sciup.org/147250451

IDR: 147250451 | УДК: 528:528.711:00.4:004.9:911.9:504:502

Текст научной статьи Возможности определения особенностей грунтовых вод при помощи методов геоинформатики

Подземные воды и их самые верхние горизонты, представленные грунтовыми водами, активно участвуют в большом количестве различных физико-географических процессов, а их сток – одно из важнейших звеньев мирового круговорота воды и, вместе с тем, – существенная составная часть поверхностного речного стока. Значимо и то, что вместе с подземными водами в реки в растворённом виде в больших объемах поступают содержащиеся в земной коре вещества. На отдельных участках земной поверхности, в местах выхода или близкого залегания подземных вод, отмечается развитие таких экзогенных процессов и явлений, как оползнеобразование, суффозия, карст, заболачивание и др. Поистине неоценимо значение подземных вод как ресурса, используемого, главным образом, при организации хозяйственно-питьевого водоснабжения значительной части населения нашей страны [3; 10; 20; 25]. Подавляющая часть типов месторождений пресных подземных вод через атмосферные осадки, как один из главных источников их питания, связана с атмосферой, и состав поверхностных вод оказывает большое влияние на качество подземных. Организация и функционирование водозаборов поземных вод, как правило, усиливает эту связь, а усиливающаяся антропогенная деятельность в настоящее время стала основной причиной ухудшения качества очень медленно возобновляющихся запасов [3; 6]. В связи с этим, охрана и рациональное использование подземных вод являются вопросами государственной важности, определяющими безопасность страны [10; 13; 20; 25].

Альтернативными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населения значительного числа регионов России могут быть и зачастую фактически и являются децентрализованные источники, осуществляющие эксплуатацию первого от поверхности водоносного горизонта. Прежде всего это связано с тем, что степень взаимосвязи и взаимодействия грунтовых вод с некондиционными межпластовыми водами расположенных более глубоко водоносных пластов зачастую минимальна, но вместе с тем существует опасность их антропогенного загрязнения с поверхности. Подземные воды территории Оренбургской области, являясь основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, также играют важную роль в жизни ее населения и в экономике. Минеральные лечебные и столовые подземные воды широко используются, прежде всего, для бальнеологических целей [3; 6].

Рост числа децентрализованных источников водоснабжения (прежде всего – для сельского населения) нуждается в характеристике и оценке экологического состояния наиболее динамичной части гидрогеологических комплексов – зоны свободного водообмена и, в частности, грунтовых вод. В связи с этим, цель исследования заключается в геоэкологической оценке степени защищенности грунтовых вод на территории Оренбургской области при помощи методов геоинформатики. Для достижения цели поставлены и решены такие задачи, как отработка методики определения глубины залегания уровня грунтовых вод с использованием современных геоинформационных технологий, создание карты базисной поверхности речных долин, выбор и отработка методики определение степени защищенности грунтовых вод с учётом их глубины залегания и особенностей литологического состава водопроницаемых и водоупорных толщ перекрывающих пластов горных пород.

Основной источник воды хозяйственно-питьевого назначения, обеспечивающий до 80% населения в достаточно крупных населённых пунктах, а также предприятия Оренбуржья, – отложения аллювиального водоносного горизонта. Исходные данные для определения глубины залегания уровня грунтовых вод были представлены, прежде всего, материалами космической съемки радиолокационной (радарной) топографической миссии SRTM (международного проекта по созданию цифровой модели рельефа нашей планеты) [19; 29; 31] и разнообразными сведениями об особенностях геологического строения исследуемой территории и протекающих на ней геологических, гидрогеологических и геоэкологических процессах [1; 3; 6; 7; 25]. Главную роль при этом играло рассмотрение водоносных и водоупорных комплексов, водовмещающих горных пород, параметров их водопроницаемости и водоносности [1; 3; 4; 6; 10; 25; 30].

Организация и проведение исследований по определению уровней грунтовых вод и их современного геоэкологического состояния в пределах территории Оренбуржья базировалось на выявлении и анализе системы внешних воздействующих факторов и ее отдельных элементов. Это различные картометрические и морфометрические показатели рельефа [2; 5; 8; 23] (прежде всего густота элементов гидрографической сети, уклоны рельефа, показатели величины эрозионного вреза, базисные и вершинные поверхности, остаточный рельеф) и разнообразные сведения о гидрологических и метеорологических условиях. Были подтверждены влияние положения базисной поверхности на ближайший к поверхности водоносный горизонт и высокая корреляционная связь ее отметок с глубиной залегания грунтовых вод.

Определение порядков истоков рек в речных системах позволяет обосновать предельные положения уровенной поверхности подземных вод. Особенности рельефа, независимо от специфики и показателей геофильтрационной среды, определяют предельное положение пьезометрической поверхности фильтрационных потоков, что, в свою очередь, позволяет получить объективные и достоверные сведения о структуре и динамике подземных вод и выявить перспективные месторождения и эксплуатационные участки [20; 25; 27]. Результаты геоморфометрического анализа цифровой модели рельефа [2; 5; 8; 9; 16; 17; 22; 26], использованные для решения задачи определения глубины залегания уровня грунтовых вод, позволяют дополнительно получить набор следующих карт: порядков речных долин, водораздельных линий, базисных поверхностей, остаточного рельефа. При этом главным этапом в процессе создания при подготовке карты глубины залегания уровня грунтовых вод стало определение максимальной высоты выпуклости зеркала грунтовых вод (их водораздела) в депрессионной кривой междуречья [6].

В настоящее время в разных регионах Росси накоплен значительный опыт использования геоинформационных систем и технологий в изучении подземных вод [1; 25; 27; 29], геоинформационном картографировании их различных свойств и параметров [4; 12; 13; 15; 21] и решении практических задач их использования [10; 11; 18; 20]. В нашем случае программная реализация указанных выше исследований и решение названных задач осуществлялись с использованием предварительно созданного геоинформационного проекта [14] ГИС ArcGIS, с получением топографической поверхности, учитывающей все геоморфометрические особенности современного рельефа [9; 22; 24; 26; 28; 30] изучаемой территории, и проведением гидрологического и гидрогеологического моделирования [2; 9; 30], в соответствии с методикой, разработанной в Казанском федеральном университете [1; 8]. Построение гипсометрической поверхности осуществлялось с использованием функции ГИС ArcGIS TOPOGRID, позволяющей на выходе получать модели рельефа территорий, обладающие качеством, существенно превышающим таковое моделей на основе традиционных методов интерполяции. В процессе работы данная функция учитывает не только взаимное пространственное расположение изогипс и высотных отметок, но и аналогичное размещение линейных элементов речной сети, площадных водоёмов, локальных понижений рельефа. Использование дополнительных опций TOPOGRID даёт возможность получения гипсометрической поверхности, пригодной для гидрологического моделирования и учитывающей все особенности рельефа изучаемой территории [22; 24; 26; 28]. В процессе моделирования был использован размер ячейки грида 100 х 100 м. Он обеспечивает необходимую точность модели, с одной стороны – достаточную для проведения исследований регионального масштабного уровня, с другой – существенно не нагружающую машинные ресурсы при проведении соответствующих расчётов.

Для получения карты порядков речных долин входной рельеф на основе материалов SRTM [31] был предварительно подготовлен (фильтрация, обрезка по маске) и далее последовательно обработан специальными гидрологическими функциями ГИС ArcGIS FLOWDIRECTION, FLOWACCUMULATION, STREAMORDER (см. рис. 1). Так, для каждой ячейки входного грида с использованием функции FLOWDIRECTION определялись уклоны поверхности (определяющие направления потоков) (см. рис. 1), а далее, на основе полученной поверхности уклонов (направлений стока) – с FLOWACCUMULATION – суммарный сток (кумулятивный поток) (см. рис. 1). Результат анализа и сравнения полученной растровой модели водных потоков с аналогичной векторной выявил их значительное сходство, но при большей полноте первой модели. Функция STREAMORDER дает возможность определить в растровой модели порядок водных потоков (водотоков) (см. рис. 1). Последний этап моделирования заключался в конвертировании растровой модели сети водотоков в векторную с определением порядка каждого элемента сети [2; 4]. Соответствующая технологическая схема выполненных работ представлена ниже (см. рис. 1).

Далее строились карты базисных поверхностей, объединяющих местные базисы эрозии. В качестве основы для их создания были использованы точки пересечения тальвегов с горизонталями рельефа, а для уточнения – дополнительные точки соединения тальвегов, со значениями высот, полученных по цифровой модели рельефа.

Получение данных из архива миссии SRTM

Предварительная обработка (фильтрация, обрезка по маске)

Перевод данных в векторный формат с учетом порядка водотоков

Построение базисных поверхностей

Построение карт остаточного рельефа, уровня грунтовых вод, глубины залегания грунтовых вод

Рис. 1. Схема обработки данных в ГИС ArcGIS.

Такие карты могут быть получены для всех речных долин (базисная поверхность первого порядка) или с исключением долин первого (базисная поверхность второго порядка), первого и второго (базисная поверхность третьего порядка) порядка и т. д. При расчёте поверхности рельефа и всех производных поверхностей задавался единый экстент грид-тем с одинаковым пространственным охватом и расположением, а также одинаковым размером ячеек гридов для всех тем геоинформационного проекта [14]. Это в дальнейшем позволило с использованием возможностей алгебры растров [27] и калькулятора растров ГИС ArcGIS выполнить получение разностных поверхностей путём простого вычитания значений соответствующих ячеек растров [2; 4].

Одна из производных карт – карта остаточного рельефа, получена как разность двух поверхностей – цифровой модели рельефа (дневная поверхность) и базисной (уровенная поверхность глубины залегания грунтовых вод). Степень защищенности подземных вод является качественной характеристикой и соответствующая количественная оценка может быть реализована в виде суммы условных баллов. Поскольку на данном этапе исследования учитывались только природные факторы, сумма баллов, определяющая степень защищенности грунтовых вод, зависела от условий залегания грунтовых вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их литологического состава.

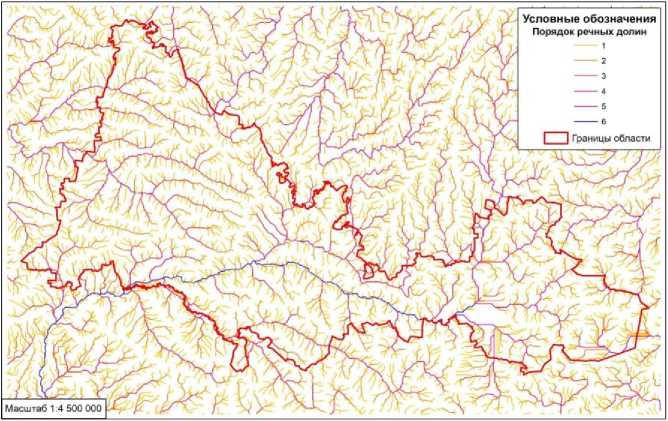

Выполненное в процессе исследования территории Оренбургской области геоморфометрическое изучение рельефа, организованное и проведенное с использованием программного обеспечения географических информационных систем, геоинформационных методов и технологий, позволили получить карту порядков речных долин (см. рис. 2), которая далее может быть использована для создания базисных поверхностей различного порядка. Карта порядков речных долин (см. рис. 2) также создана по результатам геоморфометрического анализа цифровой модели рельефа [2; 5; 8; 9; 16; 17; 22; 26] построенной на базе материалов радарной съемки Земли SRTM [31].

Рис. 2. Карта речных долин Оренбургской области разного порядка.

Полученная карта водотоков является более детальной, по сравнению с традиционной картой гидрографической сети, на которой может быть не отображена полная совокупная система промоин, оврагов, ложбин стока, временных водотоков, тальвегов. Результаты выполненного картометрического анализа [2; 5; 8, 23] показывают, что общая длина водотоков исследуемой территории Оренбургской области составляет 32 тыс. км, из них водотоков первого порядка – 17 тыс. км, их доля – 53 % общей длины. Всего на территории Оренбургской области было выделены речные долины шести порядков (см. рис. 2).

Для оценки был использован сопряженный анализ комплекса геоинформационно-картографических материалов на изучаемую территорию: геологической карты, карты глубины залегания уровня грунтовых вод и цифровой модели рельефа. Анализ геологической карты позволил выявить возраст и (с привлечением данных разведочноэксплуатационных и наблюдательных скважин) литологический состав горных пород, слагающих зону аэрации. Анализ цифровой модели рельефа дал возможность оценить направления стока и углы наклонов поверхности исследуемой территории. Результаты геоморфометрического анализа показали, что общая плотность водотоков (густота речной сети) территории Оренбургской области составляет 0,45 км/км2. При исключении долин первого порядка (показатель плотности таких водотоков достигает 0,11 км/км2) густота речной сети, вычисленная на основании анализа векторной модели, составляет в границах области 0,39 км/км2.

В ходе исследования отработана и применена методика, позволяющая определить глубину залегания грунтовых вод на основе геоморфометрического анализа рельефа, данных о геологическом строении территории, цифровой модели рельефа местности, а также был апробирован метод определения и оценки защищенности подземных вод. В работе рассматривались природные факторы, с учетом степени защищенности грунтовых вод (определяемой условиями их залегания) и водопроницаемости горных пород (водопроницаемые, слабоводопроницаемые и водонепроницаемые), их мощностями и литологическим составом, а также углами наклона рельефа местности.

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что впервые для условий Оренбургской области определена глубина залегания уровня грунтовых вод и степень их защищенности от внешних воздействий на основе геоморфометрического анализа рельефа. Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты могут быть использованы для целей организации и осуществления системы мероприятий комплексного геоэкологического мониторинга окружающей среды в целом и геологической – в частности [6; 7; 10; 11; 18; 29], подземной и поверхностной гидросферы [20], водозаборов отдельных предприятий [1; 21; 25; 27], водных объектов и их параметров [12; 13; 15]. В частности, это может быть разработка проектов организации зон санитарной охраны подземных водоисточников [21], систем децентрализованного водоснабжения, мероприятий по организации мест размещения отходов производства и потребления и др. Использование результатов исследования возможно организациями экологического и природоохранного профиля в процессе оценки экологических рисков при разработке и практической реализации проектов хозяйственного освоения новых территорий в пределах изучаемого региона. Значимость результатов выполненного исследования подчёркивается тем фактом, что водоснабжение Оренбургской области в современных условиях на 95 % осуществляется за счёт подземных вод, при этом на хозяйственно-питьевые нужды используется 74 % всего извлекаемого объема [3; 6], что говорит о высокой значимости качества подземных вод для региона и степени их защищенности от поверхностных загрязнений.

Геоинформационные и картографические материалы [2; 5], получаемые в ходе работ по выявлению возможностей определения особенностей грунтовых вод с использованием геоинформационных технологий, могут способствовать разработке рекомендаций по улучшению экологической ситуации в регионе [1; 3; 6; 7; 10; 21; 29]. Грунтовые воды, как ближайший к земной поверхности элемент подземной гидросферы в наименьшей степени защищены от возможного поверхностного загрязнения. Практически все объемы поверхностных загрязняющих веществ, поступивших через зону аэрации, оказываются вначале в горизонте грунтовых вод, а далее они могут поступать и в более глубокие подземные водные горизонты. Роль грунтовых вод, являющихся первоочередным объектом самого глубокого и тщательного изучения, очень важна в общем процессе загрязнения подземных вод. Для уменьшения антропогенной нагрузки на геологическую среду (и, в частности, на грунтовые воды) необходимо снижение общего техногенного давления и антропогенной нагрузки на ландшафты. В частности, восстановление уровня грунтовых вод, их гидрофизических и гидрохимических свойств нуждается в организации рекультивации нарушенных земель. Вблизи объектов, представляющих экологическую опасность для грунтовых вод и в районах их использования населением для питьевого водоснабжения в обязательном порядке требуется создание сети государственного и локального мониторинга качества подземных вод [11; 20; 21; 25; 27; 29].

Проведённые нами исследования по выявлению возможностей определения особенностей грунтовых вод с использованием геоинформационных технологий позволили получить следующие результаты и сделать следующие выводы. Для условий Оренбургской области отработана и апробирована методика определения глубины залегания уровня грунтовых вод с использованием геоинформационных технологий на основе данных радарной съёмки Земли SRTM и материалов гидрогеологических исследований. С использованием возможностей программных средств ГИС ArcGIS, на основе проведения геоморфометрического анализа рельефа определена глубина залегания уровня грунтовых вод. Продемонстрирована связь глубина залегания с особенностями остаточного рельефа, определенного на основе карты базисной поверхности второго порядка. С использованием технических и программных средств геоинформатики и геоинформационных систем, привлечением данных о глубине залегания уровней грунтовых вод, особенностях геологического и гидрогеологического строения и литологических свойств горных пород исследуемой территории, цифровой модели рельефа местности определена степень защищенность грунтовых вод. Выделены три зоны разной степени защищенности грунтовых вод от поверхностного загрязнения: хорошо защищённые; защищённые и слабо защищённые. С использованием описанной выше методики была создана карта речных долин Оренбургской области разного порядка.