Возможности определения сторожевых лимфатических узлов у больных раком желудка

Автор: Афанасьев Сергей Геннадьевич, Августинович Александра Владимировна, Чернов Владимир Иванович, Синилкин Иван Геннадьевич

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (34), 2009 года.

Бесплатный доступ

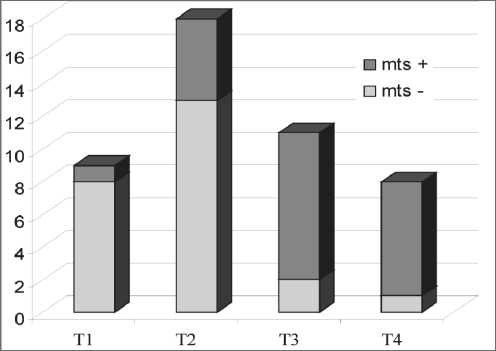

Проведена оценка эффективности радионуклидного определения «сторожевых» лимфатических узлов при раке желудка. В исследование были включены 46 больных, из них у 22 лимфотропный РФП (99mTc-«Nanocis», в дозе 80 MBq) вводился субмукозно накануне операции, при эндоскопии, у 26 - непосредственно во время хирургического вмешательства, путем субсерозных инъекций. Чувствительность, специфичность и точность методики в группе с интраоперационным введением РФП составили 93, 100 и 96 %, при эндоскопическом введении - 75, 100 и 86 % соответственно. При плановой гистологиче- ской проводке метастатическое поражение «сторожевых» лимфоузлов выявлено в 47 %, независимо от стадии и локализации опухолевого процесса случаев «skip»-метастазов не зарегистрировано. Частота метастатического поражения СЛУ нарастает по мере увеличения глубины опухолевой инвазии в стенку желудка, размеров и степени дедифференцировки опухоли

Рак желудка, "сторожевые" лимфатические узлы

Короткий адрес: https://sciup.org/14055164

IDR: 14055164 | УДК: 616.33-006:616.428]

Текст научной статьи Возможности определения сторожевых лимфатических узлов у больных раком желудка

Таблица

Характер оперативных вмешательств

Во всех случаях использовался радиоактивный лимфотропный коллоид (99mTc-«Nanocis») в дозе 80 MBq. Выбор способа введения РФП осуществлялся методом «случай–контроль». В I группе больным проводилось контрольное сцинтиграфическое исследование на гамма-камере (E.CAM 180, Siemens), выполнялось через 20 мин, 2 и 18 ч после введения РФП.

Поиск СЛУ в обеих группах в операционной осуществлялся при помощи гамма-зонда НТЦ ООО «Амплитуда» и гамма-детектором Gamma Finder®II. Лимфоузел рассматривался как «сторожевой», если его радиоактивность втрое превышала радиоактивность окружающих тканей. Поскольку на данном этапе исследования объём перигастральной лимфодиссекции после определения СЛУ не изменялся и был стандартным – D2, срочное морфологическое исследование выявленных «сторожевых» лимфатических узлов не проводилось. Идентифицированные СЛУ в каждом бассейне лимфогенного метастазирования маркировались и исследовались при плановой гистологической проводке раздельно.

Оценка диагностической эффективности представленных методик определения СЛУ проводилась по критериям «чувствительность», «специфичность» и «точность», которые высчитывались по стандартным формулам расчета статистических показателей.

Результаты и обсуждение

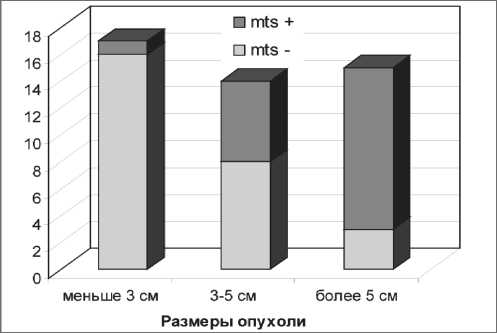

Помимо глубины инвазии важное значение имели и «горизонтальные» размеры опухоли. Критическим параметром оказался диаметр, равный 3 см, при его превышении резко возрастал риск метастатического поражения лимфатического аппарата (рис. 2). При опухолях размером от 3 до 5 см СЛУ были заинтересованы в половине случаев, при новообразованиях более 5 см – практически в 100 % наблюдений, тогда как из 16 больных с опухолевым поражением не более 3 см в диаметре метастазы в СЛУ диагностированы в 1 случае.

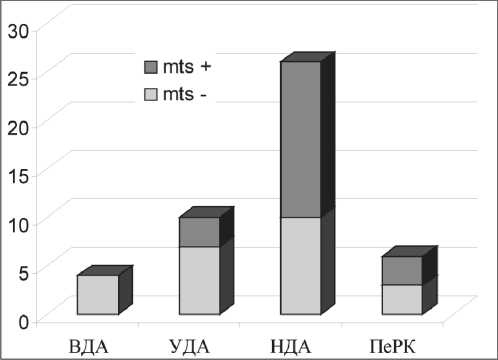

Неблагоприятным фактором оказалось и нарастание степени дедифференцировки опухоли. Если при высокодифференцированных аденокарциномах метастатическое поражение СЛУ не зафиксировано, то при низкодифференцированном и перстневидно-клеточном раках оно наблюдалось более чем у половины больных (рис. 3).