Возможности последовательного остеосинтеза при лечении раненых с огнестрельными переломами длинных костей конечностей

Автор: Шаповалов Владимир Михайлович, Хоминец Владимир Васильевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

Представленсравнительныйанализрезультатовлечениядвухгруппраненыхсогнестрельнымиизолированнымипереломамидлинныхкостейконечностейкоторымнаэтапахмедицинскойэвакуациивыполняличрескостныйгруппа-наблюденийилидвухэтапныйпоследовательныйгруппа-наблюденийостеосинтезПроведенныеисследованияпоказаличтопоследовательныйостеосинтезпозволяетвподавляющембольшинствеслучаевдобитьсяполноценногосращениякостныхотломковиснижаетвероятностьихзамедленнойконсолидацииилиобразованияложныхсуставовпосравнениюсчрескостнымостеосинтезомЕгоприменениеобеспечиваетснижениечастотыразвитияконтрактуркрупныхсуставовпочтивдвоеураненыхсогнестрельнымипереломамидлинныхкостейверхнейконечностиивтрое-ураненыхвнижнююконечностьПриэтомдостоверносокращаютсясредниесрокилеченияраненыхнадняприогнестрельныхпереломахкостейверхнейконечностиР≤инасуток-прираненияхнижнихконечностейР≤

Огнестрельные переломы, последовательный остеосинтез, чрескостный остеосинтез, раненые

Короткий адрес: https://sciup.org/142121345

IDR: 142121345

Текст научной статьи Возможности последовательного остеосинтеза при лечении раненых с огнестрельными переломами длинных костей конечностей

Лечение раненых и пострадавших с переломами длинных костей конечностей продолжает оставаться актуальной проблемой современной военной травматологии и ортопедии. Ее актуальность обусловлена большим удельным весом огнестрельных переломов длинных костей конечностей (от 35 до 56 %) в структуре боевой хирургической патологии [7, 12, 22, 26], значительной тяжестью повреждений [6, 8], сложностью и трудоемкостью оказания медицинской помощи раненым на этапах медицинской эвакуации, высокой частотой осложнений, а также неудовлетворительными анатомическими и, особенно, функциональными исходами лечения [13, 23, 27, 29].

Чрескостный остеосинтез аппаратами внеш- ней фиксации при боевых повреждениях конечностей получил теоретическое обоснование в экспериментальных и клинических исследованиях, выполненных на кафедре военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии [2, 5, 10, 15, 16, 20]. Преимущества данного метода лечебной иммобилизации огнестрельных переломов заключаются не только в надежном обездвиживании, коррекции положения костных отломков и создании более благоприятных условий для проведения динамического контроля за течением раневого процесса, но и в возможностях использования в ранние сроки после огнестрельных ранений элементов реконструктивновосстановительной хирургии [14, 21, 25, 28].

Применение раннего внутреннего остеосин- теза в условиях огнестрельной раны большинство военных травматологов и хирургов считает неприемлемым [5, 9, 10, 17, 20]. Имеются лишь единичные публикации, авторы которых считают возможным ограниченное использование данного метода специалистами на фоне массивной антибактериальной терапии или после заживления кожных ран [3, 4, 11, 18, 19, 24]. При этом сведения о публикациях, посвященных тщательным сравнительным исследованиям эффективности различных методик остеосинте- за при лечении раненых с огнестрельными переломами длинных костей конечностей на этапах медицинской эвакуации, в доступной литературе отсутствуют.

Актуальность и значимость указанных нерешенных вопросов обусловили цель нашего исследования – сравнить эффективность чре-скостного и последовательного остеосинтеза в лечении раненых с огнестрельными переломами длинных костей конечностей на этапах оказания им специализированной помощи.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами проведен сравнительный анализ этапного лечения военнослужащих с огнестрельными переломами длинных костей конечностей, которым на этапах медицинской эвакуации выполняли чрескостный (контрольная группа – 145 наблюдений) или двухэтапный последовательный (основная группа – 29 наблюдений) остеосинтез. Методика последнего предполагала первоначальную репозицию и фиксацию костных отломков в аппаратах внешней фиксации, а затем их демонтаж и повторный накостный остеосинтез пластинами, выполненный после заживления ран мягких тканей и стабилизации общего состояния раненых. Основными задачами двухэтапного последовательного остеосинтеза были: обеспечение возможности ранних активных и пассивных движений в смежных суставах поврежденного сегмента конечности и профилак- тика развития спицевого остеомиелита.

Сравнительный анализ особенностей и результатов лечения двух указанных групп раненых проводили с учетом характера и степени тяжести огнестрельных ранений, а также типов переломов костей и наличия костных и мягкотканых дефектов согласно классификации R.B. Gustillo и J.T. Anderson (1984). При этом целенаправленно рассматривали операции и манипуляции, выполненные на трех этапах оказания специализированной травматологической помощи. В частности, прицельно изучали сроки лечения раненых, наблюдавшиеся осложнения, характер сращения огнестрельных переломов, а также анализировали достигнутые анатомические и функциональные результаты с учетом итоговых заключений военноврачебных комиссий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительный анализ эффективности и особенностей применения на этапах специализированной травматологической помощи двух методик остеосинтеза у раненых с огнестрельными переломами длинных костей конечностей позволил получить ряд новых сведений и сделать некоторые практически важные обобщения. Среди этих обобщений следует выделить, прежде всего, выявленные различия в результатах лечения раненых, которым применялся исключительно чреско-стный или двухэтапный последовательный остеосинтез.

Одним из важнейших установленных фактов является, на наш взгляд, достоверное снижение средних сроков лечения при использовании активной хирургической тактики, предполагающей замену аппаратов внешней фиксации погружными накостными конструкциями (основная группа). Как видно из представленной таблицы 1, средние сроки лечения раненых основной группы с огнестрельными переломами костей плеча или предплечья были короче на 43 дня (36 %) по сравнению с контрольной группой пострадавших (Р≤0,01). У раненых с огнестрельными переломами длинных костей нижних конечностей, лечившихся с применением последовательного остео- синтеза, также отмечено достоверное (Р≤0,05) сокращение средних сроков лечения на 36 суток (19 %) по сравнению с пострадавшими, в лечении которых использовали только аппараты внешней фиксации.

Таблица 1

Средние сроки лечения раненных сравниваемых групп

|

Поврежденная конечность |

Группа |

Средние сроки лечения (дни) |

|

Верхняя |

контрольная |

119±32 |

|

основная |

76±26 |

|

|

Нижняя |

контрольная |

188±35 |

|

основная |

152±34 |

Кроме того, наши исследования показали, что последовательный остеосинтез позволяет в подавляющем большинстве случаев добиваться полноценного сращения костных отломков и снижает вероятность их замедленной консолидации или образования ложных суставов по сравнению с чрескостным остеосинтезом (табл. 2). Таким образом, последовательный остеосинтез обеспечивает у раненых рассматриваемой категории достижение сравнительно лучших анатомических исходов лечения.

Таблица 2

Характер сращения огнестрельных переломов длинных костей конечностей у раненых сравниваемых групп

|

Поврежденная конечность |

Группы раненых |

Характер сращения переломов |

Всего (100 %) |

||||

|

полноценное сращение |

сращение с деформацией |

замедленная консолидация |

ложный сустав |

сращение с укорочением |

|||

|

Верхняя |

контрольная |

37 (46 %) |

10 (12 %) |

12 (15 %) |

7 (9 %) |

14 (18 %) |

80 |

|

основная |

13 (82 %) |

2 (12 %) |

1 (6 %) |

– |

– |

16 |

|

|

Нижняя |

контрольная |

38 (58 %) |

7 (11 %) |

9 (14 %) |

5 (8 %) |

6 (9 %) |

65 |

|

основная |

12 (92 %) |

1 (8 %) |

– |

– |

– |

13 |

|

Заметные различия были выявлены также при сравнительном анализе функциональных результатов лечения раненых двух рассматриваемых групп. Как видно из таблицы 3, полное отсутствие контрактур крупных суставов наблюдалось в основной группе раненых по сравнению с контрольной почти в два раза чаще при огнестрельных переломах длинных костей верхних конечностей (38 % и 21 %) и в три раза чаще – при ранениях нижних конечностей (54 % и 18 %). Такая существенная разница была обусловлена, на наш взгляд, возможностями раннего начала пассивных и активных движений в крупных суставах поврежденных конечностей после замены аппаратов внешней фиксации погружными накостными конструкциями.

Значимые различия в анатомических и функциональных результатах лечения раненых, у которых применялись две сравниваемые методики остеосинтеза, определили разницу в итоговых заключениях военно-врачебных комиссий (табл. 4).

В частности, среди освидетельствованных военнослужащих с ранениями верхних конечностей количество годных к строевой службе в основной группе было на 27 % больше чем в контрольной, а среди раненых с огнестрельными переломами длинных костей нижних конечностей аналогичный показатель различался на 41 %. Применение последовательного остеосинтеза обеспечило возврат в строй всех 13 раненых (100 %) в бедро или голень, тогда как доля военнослужащих, годных к службе в мирное время, после чрескостного остеосинтеза на этих сегментах составила всего лишь 76 %. Кроме того, ни один из пострадавших, лечившихся с использованием метода последовательного остеосинтеза, не был признан негодным к службе с исключением с воинского учета. В то же время частота таких заключений в группе раненых, лечившихся исключительно с использованием аппаратов внешней фиксации, варьировала в зависимости от ранений верхних или нижних конечностей от 11 % до 14 %, что свидетельствует о неудовлетворительных анатомо-функциональных результатах.

Кроме того, анализ нашего клинического материала показал, что опасения, связанные с высоким риском развития гнойных осложнений после повторного накостного остеосинтеза у раненых с огнестрельными переломами длинных костей конечностей, являются необоснованными. Так, развитие остеомиелита было зафиксировано лишь у одного (3,4 %) из 29 раненых, лечившихся по двухэтапной методике. Частота же развития этого осложнения при чре-скостном остеосинтезе варьировала на различных сегментах конечностей от 3,5 % до 8,7 %. Действенными мерами, направленными на профилактику нагноений при накостном остеосинтезе, являются, по нашему мнению, малоинвазивная техника установки пластин из минидоступов, а также рациональные схемы инфузионной и антибактериальной терапии.

Таблица 3

Частота развития и тяжесть контрактур крупных суставов конечностей у раненых сравниваемых групп

|

Поврежденная конечность |

Группы раненых |

Наличие и степень контрактур суставов |

Всего (100%) |

|||

|

значительная |

умеренная |

незначительная |

отсутствует |

|||

|

Верхняя |

контрольная |

23 (29 %) |

21 (26 %) |

19 (24 %) |

17 (21 %) |

80 |

|

основная |

1 (6 %) |

3 (18 %) |

6 (38 %) |

6 (38 %) |

16 |

|

|

Нижняя |

контрольная |

1 (2 %) |

24 (37 %) |

28 (43 %) |

12 (18 %) |

65 |

|

основная |

– |

2 (15 %) |

4 (31 %) |

7 (54 %) |

13 |

|

|

Итого |

25 (14 %) |

50 (29 %) |

57 (33 %) |

42 (24 %) |

174 |

|

Таблица 4

Заключения военно-врачебных комиссий (ВВК) у раненых сравниваемых групп

|

Поврежденная конечность |

Группы раненых |

Заключение ВВК |

Всего (100 %) |

|||

|

годен к строевой |

годен к нестроевой в мирное, ограниченно годен в военное |

негоден в мирное, годен к нестроевой в военное |

негоден с исключением с учета |

|||

|

Верхняя |

контрольная |

43 (54 %) |

17 (21 %) |

11 (14 %) |

9 (11 %) |

80 |

|

основная |

13 (81 %) |

2 (13 %) |

1 (6 %) |

– |

16 |

|

|

Нижняя |

контрольная |

33 (51 %) |

15 (23 %) |

8 (12 %) |

9 (14 %) |

65 |

|

основная |

12 (92 %) |

1 (8 %) |

– |

– |

13 |

|

|

Итого |

101 (58 %) |

35 (20 %) |

20 (12 %) |

18 (10 %) |

174 |

|

Накопленный клинический опыт позволил также уточнить показания и противопоказания к двухэтапному последовательному остеосинтезу у раненых с огнестрельными переломами костей конечностей на этапах специализированной травматологической помощи. По нашему мнению, обсуждаемая активная тактика хирургического лечения, предполагающая демонтаж аппарата внешней фиксации и повторный накостный остеосинтез, может быть использована при изолированных огнестрельных ранениях конечностей, сопровождающихся простыми или сложными (оскольчатыми или многооскольчатыми) переломами длинных костей этих сегментов без дефектов или с ограниченными (протяженностью до 2 см) дефектами костной ткани и ограниченными дефектами мягких тканей. Это преимущественно низкоэнергетические ранения, которые по классификации R.B. Gustil-lo и J.T. Anderson соответствуют типам I-IIIA открытых переломов костей. При этом обязательным условием для проведения второго этапа оперативного лечения – накостного остеосинтеза пластинами является стабилизация основных показателей гомеостаза раненого и заживление огнестрельной раны мягких тканей.

Противопоказаниями к применению последовательного остеосинтеза у раненых в конечности являются, на наш взгляд, повреждение магистральных сосудисто-нервных пучков, наличие обширных дефектов мягких тканей пострадавшего сегмента, глубокие нагноительные процессы в области огнестрельной раны, а также общее тяжелое состояние раненого, не позволяющее выполнить второй этап оперативного лечения.

Отдельного обсуждения, несомненно, заслуживает вопрос об использовании активной хирургической тактики, предполагающей повторный накостный остеосинтез поврежденных костей, на этапах оказания специализированной травматологической помощи. На наш взгляд, такие сложные вмешательства, требующие участия квалифицированных специалистов, а также специального оборудования и оснащения, могут быть рекомендованы к применению преимущественно в третьем эшелоне специализированной помощи. Это центральные клинические госпитали и специализированная клиника Военно -медицинской академии. Однако, по нашему мнению, при соблюдении определенных условий (обученный медицинский персонал и необходимое оборудование), возможно и целесообразно проведение операции накостного остеосинтеза в медицинских учреждениях второго эшелона специализированной помощи, таковыми являются окружные госпитали. При этом выполнение таких хирургических вмешательств допустимо исключительно у раненых в бедро и плечо, в связи с тем, что техника минимальноинвазивного остеосинтеза пластинами на перечисленных сегментах конечностей сравнительно проще.

Прицельное изучение особенностей выполнения двухэтапного последовательного остеосинтеза на различных сегментах верхней и нижней конечностей позволило также уточнить оптимальные сроки выполнения второй операции. Анализ клинического материала показал, что наиболее короткий промежуток между ранением и выполнением второго этапа оперативного лечения, составляющий от двух до трех недель, имел место у пострадавших с огнестрельными переломами костей предплечья. Сроки выполнения повторного остеосинтеза для раненых с огнестрельными переломами бедренной и плечевой костей варьировали от трех до шести недель. Повторные операции остеосинтеза большеберцовой кости выполняли позже всего -через шесть - восемь недель после огнестрельного ранения. Эта особенность была обусловлена сравнительно большими сроками заживления ран мягких тканей на указанном сегменте, что, по нашему мнению, следует связывать с особенностями кровоснабжения голени.

Варианты последовательного остеосинтеза иллюстрируют следующие клинические наблюдения.

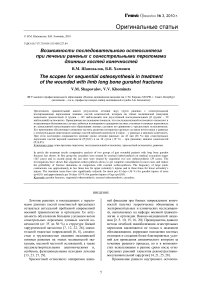

Рядовой контрактной службы Р., 22 лет, и/б №34013-С, поступил в клинику 01.11.2007 г. на третьи сутки после огнестрельного пулевого слепого ранения верхней трети правого предплечья, огнестрельного внутрисуставного многооскольчатого перелома в верхней трети правой локтевой кости со смещением отломков.

На предыдущем этапе оказания медицинской помощи была выполнена радикальная первичная хирургическая обработка огнестрельной раны и иммобилизация гипсовой лонгетной повязкой. При поступлении в клинику с целью ухода за раной был выполнен внешний остеосинтез стержневым аппаратом. Через две недели после стабилизации общего состояния и показателей гемодинамики, а также дообследования больного аппарат внешней фиксации был демонтирован и выполнена повторная хирургическая обработка раны, ее ушивание, закрытая репозиция и малоинвазивный остеосинтез из двух коротких доступов реконструктивной пластиной LCP под контролем электронно-оптического преобразователя (рис. 1, а, б, в, г). Послеоперационный период протекал без осложнений, внешняя гипсовая иммобилизация прекращена после снятия швов. Сращение огнестрельного перелома наступило через 4,5 месяца. Функция правого плечевого и локтевого суставов полная. Отмечена незначительная пронационная контрактура предплечья в пределах 5 градусов (рис. 1, д, е, ж).

в г

д е

ж

Рис. 1. Этапы лечения с использованием методики последовательного остеосинтеза пострадавшего Р., 22 лет, с огнестрельным ранением предплечья средней степени тяжести: а рентгенограмма огнестрельного внутрисуставного многооскольчатого перелома правой локтевой кости в верхней трети; б внешний вид входного отверстия огнестрельной раны после радикальной хирургической обработки; в – рентгенограмма огнестрельного перелома правой локтевой кости, фиксированного стержневым аппаратом внешней фиксации; г – последовательный остеосинтез пластиной с угловой стабильностью винтов через две недели после ранения; д внешний вид ран после второй операции; е сращение огнестрельного перелома через 4,5 месяца; ж функциональный результат лечения через 8 месяцев

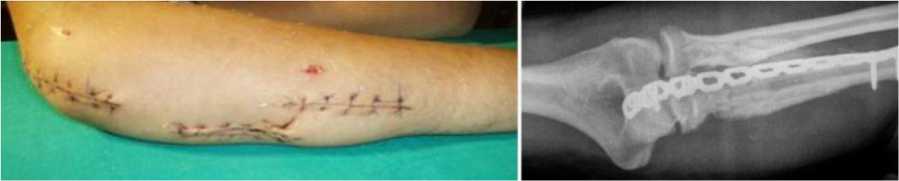

Рядовой М., 19 лет, получил ранение 11.09.1996 г. при ведении боевых действий в Чеченской Республике. Диагноз: изолированное пулевое слепое ранение правого бедра; огнестрельный оскольчатый перелом диафиза правой бедренной кости в средней трети.

Через 20 минут после ранения был доставлен в отдельный медицинский батальон (г. Грозный), где выполнены первичная хирургическая обработка ран, введены антибиотики, осуществлена иммобилизация правой нижней конечности лестничными шинами.

В течение суток раненный был доставлен на этап специализированной помощи первого эшелона (в военный госпиталь в г. Владикавказе), где была выполнена повторная хирургическая обра- ботка ран и остеосинтез правой бедренной кости спице-стержневым аппаратом внешней фиксации.

Через 7 дней раненый был эвакуирован на этап специализированной помощи третьего эшелона (клиника военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге), где продолжал лечение до исхода. На этом этапе через 5 недель с момента ранения после стабилизации общего состояния раненого и заживления огнестрельных ран мягких тканей был выполнен демонтаж спицестержневого аппарата. Еще через неделю, после заживления ран мягких тканей правого бедра от спиц и стержней, был выполнен последовательный остеосинтез пластиной (рис. 2, а, б, в, г).

б

д

Рис. 2. Этапы и результат лечения пострадавшего М., 19 лет, с огнестрельным ранением бедра средней степени тяжести с использованием методики последовательного остеосинтеза: а – внешний вид огнестрельного ранения бедра, фиксированного спице-стержневым аппаратом; б рентгенограммы огнестрельного перелома правой бедренной кости в аппарате внешней фиксации; в, г последовательный остеосинтез пластиной через 6 недель с момента ранения (этап и результат); д рентгенограммы правого бедра после сращения огнестрельного перелома и удаления пластины (через 15 месяцев после операции последовательного остеосинтеза)

е

Рис. 2. (продолжение) Этапы и результат лечения раненного М., 19 лет, с огнестрельным ранением бедра средней степени тяжести с использованием методики последовательного остеосинтеза: е функциональный результат лечения через 15 месяцев

Сращение перелома наступило через 4,5 месяца. Осмотрен через 5,5 месяцев после ранения. Функция правого тазобедренного и коленного суставов полная. Решением военно-вречебной комиссии признан годным к военной службе. Через 15 месяцев после операции последовательного остеосинтеза пластина была удалена. Достигнут хороший функциональный результат лечения (рис. 2, д, е).

ВЫВОДЫ

В целом, проведенный нами сравнительный анализ позволил сделать следующие выводы.

-

1. Использование методики двухэтапного последовательного остеосинтеза у раненых с изолированными огнестрельными переломами длинных костей конечностей обеспечивает достижение у них лучших анатомических и функциональных результатов по сравнению с методикой чрескостного остеосинтеза, а также достоверно сокращает средние сроки лечения: на 43 дня (36 %) при ранениях верхних конечностей (Р≤0,01) и на 36 суток (19 %) при ранениях нижних конечностей (Р≤0,05).

-

2. Применение на этапах специализированной травматологической помощи последовательного остеосинтеза, предполагающего демонтаж аппаратов внешней фиксации и повторный остеосинтез пластинами, показано раненым с изолированными низкоэнергетическими огнестрельными ранениями плеча, предплечья, бедра и голени, сопровождающимися переломами

-

3. Второй этап оперативного лечения при использовании у раненых рассматриваемой категории методики последовательного остеосинтеза должен проводиться после заживления ран мягких тканей и стабилизации показателей гомеостаза. Сроки выполнения таких вмешательств обычно составляют 2-3 недели у раненых в предплечье, 3-6 недель при ранениях плеча и бедра и 6-8 недель при огнестрельных переломах костей голени.

-

4. Технически сложные операции второго этапа последовательного остеосинтеза целесообразно выполнять в медицинских учреждениях второго или третьего эшелонов специализированной травматологической помощи, где имеются подготовленные медицинские кадры, а также необходимое оборудование и оснащение.

костей этих сегментов без дефектов или с ограниченными (протяженностью до 2 см) дефектами костной ткани и ограниченными дефектами мягких тканей.