Возможности повышения эффективности эндоваскулярных вмешательств у больных ИБС с бифуркационными стенозами коронарных артерий

Автор: Таричко Юрий Васильевич, Шугушев З.Х., Максимкин Д.А., Баранович В.Ю., Файбушевич А.Г., Стефанов С.А., Веретник Г.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.5, 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ результатов эндоваскулярного лечения 145 больных ИБС с истинными бифуркационными стенозами коронарных артерий, которым были имплантированы стенты с лекарственным покрытием. Выявлены факторы риска развития осложнений, способствующие незапланированному переходу «provisional T» стентирования в полное бифуркационное стентирование. Предложен дифференцированный подход к выбору стратегии бифуркационного стентирования, основанный на выявлении факторов риска эндоваскулярного вмешательства и использования стентов с лекарственным покрытием, способствующий снижению частоты рестеноза и повторных вмешательств в отдаленном периоде.

Истинный бифуркационный стеноз, бифуркационное стентирование, стенты с лекарственным покрытием

Короткий адрес: https://sciup.org/140187863

IDR: 140187863 | УДК: 616.12-005.4-089:616.132/13-007-271

Текст научной статьи Возможности повышения эффективности эндоваскулярных вмешательств у больных ИБС с бифуркационными стенозами коронарных артерий

На долю бифуркационных стенозов коронарных артерий (БСКА) приходится, по данным различных авторов, 15–20% от общего числа атеросклеротических поражений коронарного русла [11, 16, 20–23, 34, 37].

Многообразие анатомических вариантов бифуркаций, а также гемодинамические изменения во время ангиопластики не позволяют использовать одну и ту же стратегию эндоваскулярного лечения у всех пациентов с БСКА [1–3, 5, 16, 21, 22].

В настоящее время известно более 12 методик бифуркационного стентирования. Наиболее существенными их недостатками являются избыточная локальная «металлизация» стентированной артерии из-за наложения стентов друг на друга, а также нарушение целостности полимерно-лекарственного слоя стентов во время операции. Все это может служить субстратом для развития рестеноза и тромбоза артерий бифуркации, что снижает клиническую эффективность бифуркационного стентирования в отдаленном периоде [24, 27, 28, 35].

Внедрение в практику стентов с лекарственным покрытием у больных с истинными БСКА способствовало снижению частоты рестеноза в стенте магистральной артерии до 3–5%, однако частота рестенозов боковой ветви, требующих повторных вмешательств, остается по-прежнему достаточно высокой [5, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 26, 31, 32].

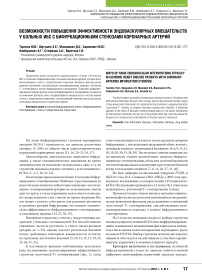

К настоящему времени опубликованы результаты ряда исследований, демонстрирующих эффективность стратегии «provisional T» стентирования (рис. 1), когда стент имплантируется только в магистральную артерию бифуркации, с последующей дилатацией обеих ветвей с помощью техники «целующихся баллонов» [4, 6, 9, 13, 15, 18, 19, 29, 30, 33, 38, 39]. Тем не менее, многие специалисты по-прежнему отдают предпочтение полному бифуркационному стентированию, объясняя свой выбор низкой частотой кардиальных осложнений и рестенозов боковой ветви в отдаленном периоде [7, 8, 14, 26, 27, 31, 36].

На базе кафедры госпитальной хирургии РУДН, в ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» с 2007 года проводилось исследование, в которое вошли 145 пациентов с БСКА. Исследование проводилось в 2 этапа. На 1 этапе всем выполнялось «provisional T» стентирование (схема).

Промежуточным этапом явилось изучение клиникоангиографических результатов выполненных операций с целью выявления факторов риска развития осложнений «provisional T» стентирования, способствующих незапланированному переходу в полное бифуркационное стентирование.

На 2 этапе исследования подход к выбору стратегии эндоваскулярного лечения БСКА был дифференцированный и основывался на выявлении факторов риска вмешательства и оценки тяжести поражения коронарного русла по шкале SYNTAX. Выбор стратегии лечения для каждого пациента обсуждался на консилиуме с участием кардиохирурга, кардиолога и эндоваскулярного хирурга.

Критерии включения в исследование : истинный бифуркационный стеноз по данным количественной цифровой ангиографии; первичный характер пораже-

Таричко Ю.В., Шугушев З.Х., Максимкин Д.А., Баранович В.Ю., Файбушевич А.Г., Стефанов С.А., Веретник Г.И. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

У БОЛЬНЫХ ИБС С БИФУРКАЦИОННЫМИ СТЕНОЗАМИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Рис. 1. Этапы «Provisional T» стентирования. А – проведение двух коронарных проводников в основную и боковую ветви бифуркации, имплантация стента в основную артерию; Б – постдилатация стента в основной артерии, проведение проводника в основную артерию, позиционирование баллонного катетера; В – финальная дилатация по методике «целующихся баллонов»

Истинный бифуркационный стеноз(по классификации A.Medina, 2006)

Проведение коронарного проводника в обе ветви бифуркации

Успешное проведение

Стентирование основной артерии

I

Смена проводника

• Диссекция типа D-F,

■ стеноз боковой ветви >50%,

•ангинозная боль,

■ изменения на ЭКГ осложнений

ЗАВЕРШЕНИЕ

ОПЕРАЦИИ

«Provisional-Т» стентирование, финальный «kissing»

Невозможно провести проводник в боковую ветвь

Стентирование только магистрального сосуда

Переход на «полное» бифуркационное стентирование

Схема. Алгоритм эндоваскулярного лечения на 1 этапе вмешательства ния; диаметр боковой ветви не менее 2,0 мм; стабильная стенокардия напряжения III–IV ф.к.; положительные нагрузочные тесты; адекватное медикаментозное лечение ИБС; прием антиагрегантных препаратов (кардиомагнил

75 мг/сутки + клопидогрел 75 мг/сутки не менее чем за 7 дней до операции).

Критерии исключения из исследования : острый инфаркт миокарда (ОИМ); ложный бифуркационный стеноз; стенокардия напряжения I–II ф.к.; диаметр боковой ветви менее 2,0 мм; сердечная недостаточность IVф.к. (NYHA); фракция выброса (ФВ) левого желудочка <40%.

В предоперационном периоде всем пациентам проводилось: суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру), нагрузочные тесты (велоэргометрия, чреспищеводная электрокардиостимуляция), трансторакальная либо чреспищеводная ЭхоКГ, эзофагогастродуоденоскопия, подбор оптимальной медикаментозной терапии, коронарография. Пациентам с хроническими окклюзиями, а также перенесшим ИМ, проводилось определение жизнеспособности миокарда в бассейне инфаркт – связанной артерии с помощью фармакологической стресс- ЭхоКГ с добутамином.

В 1-е сутки после операции проводился лабораторный контроль уровня кардиоспецифических ферментов (сердечные тропонины T и I, МВ-КФК, КФК, ЛДГ). На госпитальном этапе выполнялась контрольная нагрузочная проба и трансторакальная ЭХО КГ.

После выписки из стационара всем пациентам, наряду с медикаментозной терапией ИБС назначалась двойная антиагрегантная терапия (клопидогрел 75 мг/сутки + кар-диомагнил 75 мг/сутки) на период не менее 12 месяцев.

Непосредственные результаты считали успешными в случае отсутствия : клиники стенокардии III–IV ф.к., положительных нагрузочных тестов, кардиальных осложнений (смерть, ИМ, повторные вмешательства), повышения кардиоспецифических ферментов в первые сутки операции.

Отдаленные результаты считали удовлетворительными в случае отсутствия : рестеноза в стенте по данным ангиографии, клиники стенокардии III–IV ф.к. через 12 месяцев

Таричко Ю.В., Шугушев З.Х., Максимкин Д.А., Баранович В.Ю., Файбушевич А.Г., Стефанов С.А., Веретник Г.И. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ ИБС С БИФУРКАЦИОННЫМИ СТЕНОЗАМИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ после операции, кардиальных осложнений (смерть, ИМ, повторные вмешательства), положительных нагрузочных тестов, снижения толерантности к физической нагрузке.

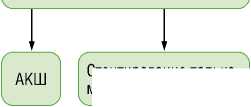

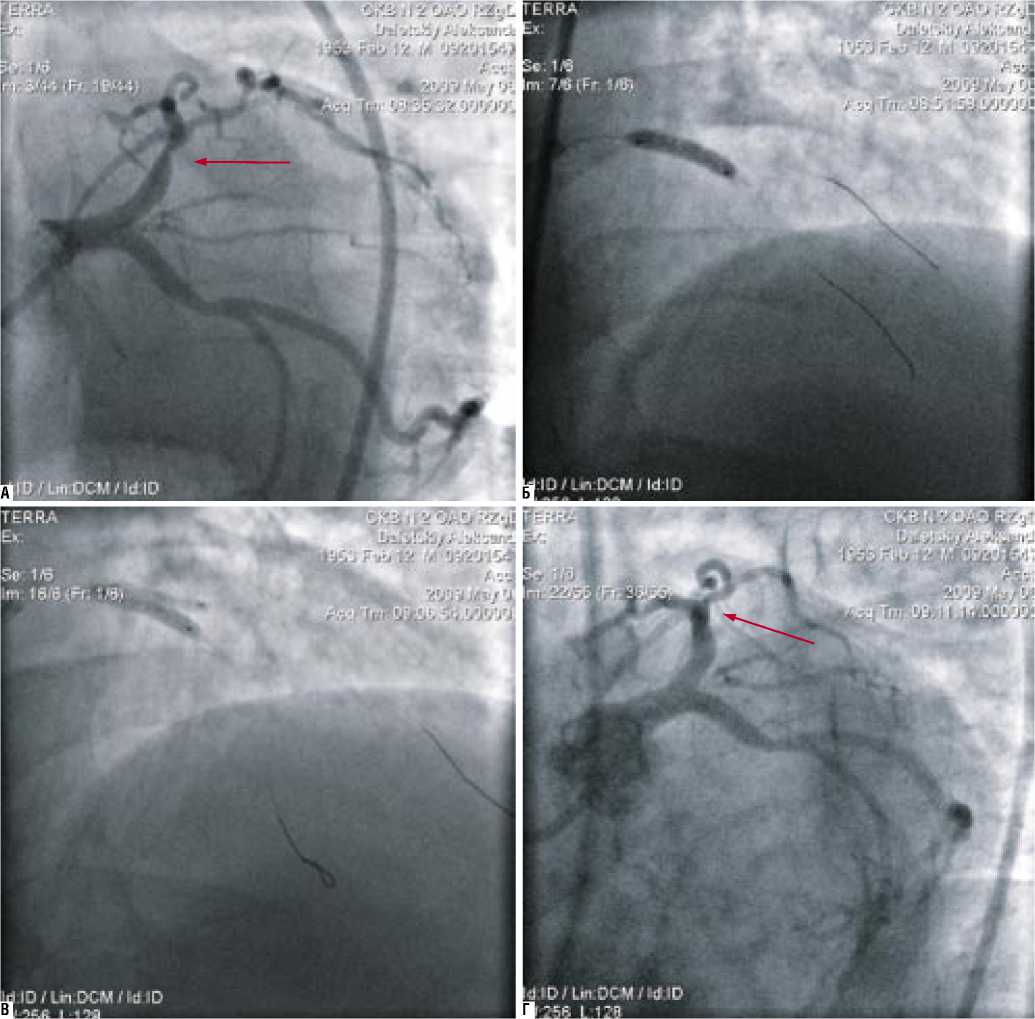

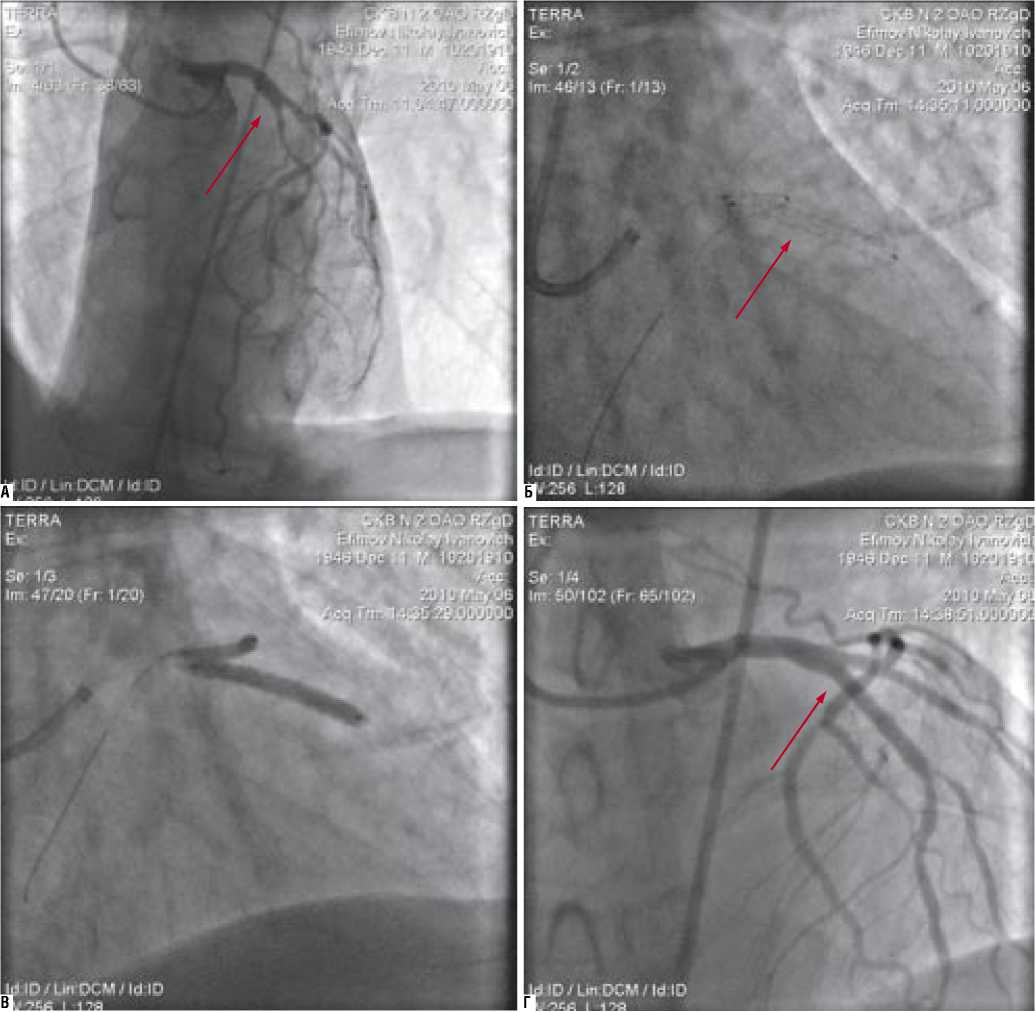

На 1 этапе в исследование вошли 68 пациентов, а на 2 этапе – 77 пациентов, которые были разделены на 2 группы. В I группу вошли 40 пациентов, которым выполнено «provisional T» стентирование (рис. 2), а во II группу – 37 пациентов, которым выполнялось «Т – стентирование» (n=25), «V -стентирование» (n=5), «crush» (n=2), «mini-crush» (n=2) (рис. 3), «double-kissing crush» (n=3). У 6 пациентов (8,6%) произведено бифуркационное стенти- рование ствола левой коронарной артерии, которое в 5 случаях выполняли по методике «provisional Т» (рис. 4), а в 1 случае по методике «crush».

Согласно шкале SYNTAX, основное число пациентов (66%) вошли в группу среднего риска (23–32 балла).

Клиническая характеристика всех пациентов представлена в табл. 1.

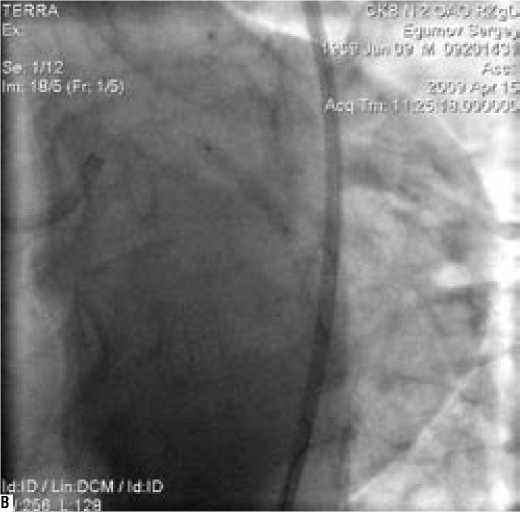

Рис. 2. «Provisional T» стентирование ПНА и ДВ». А – Ангиограмма левой коронарной артерии. Стрелкой указан бифуркационный стеноз ПНА и ДВ. Б – имплантация стента в ПНА; В – финальная дилатация методом «целующихся баллонов»; Г – финальный результат

Таричко Ю.В., Шугушев З.Х., Максимкин Д.А., Баранович В.Ю., Файбушевич А.Г., Стефанов С.А., Веретник Г.И. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

У БОЛЬНЫХ ИБС С БИФУРКАЦИОННЫМИ СТЕНОЗАМИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

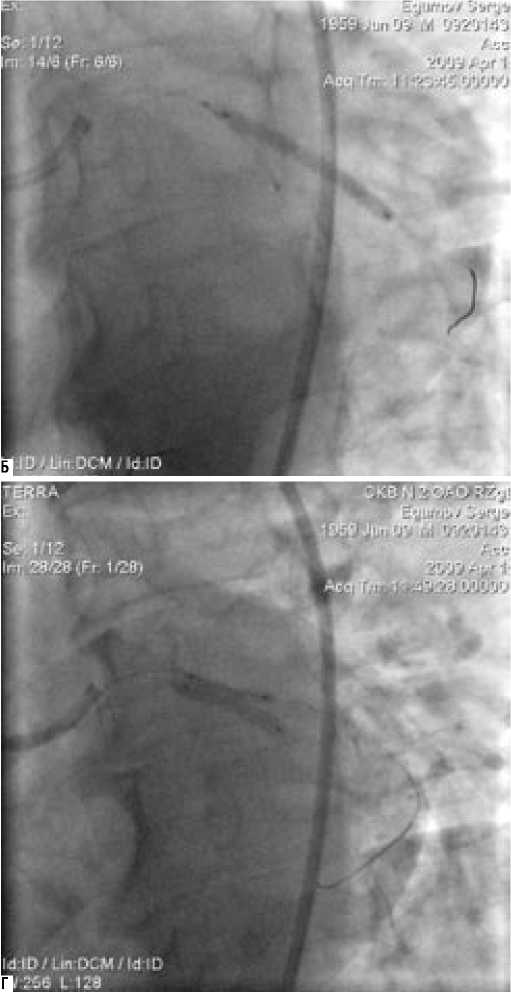

Рис. 3. Стентирование ОА и ВТК по методике «mini-crush». А – Ангиограмма левой коронарной артерии. Стрелкой указан бифуркационный стеноз ОА и крупной ВТК. Б – имплантация стента в ОА; В – имплантация стента в ВТК; Г – финальная дилатация методом «целующихся баллонов»; Д – финальный результат

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы MS Statistica 7.0. В процессе обработки использовали t-критерий Стьюдента, критерий χ 2, тест Вилкоксона, Гехана, Каплана-Мейера, корреляционный анализ, логранговый тест.

На 1 этапе стентирование успешно выполнено у 61 пациента (89,7%). Полная реваскуляризация миокарда выполнена у 88,2% пациентов. Сердечно-сосудистых осложнений во время операции и в послеоперационном

Таричко Ю.В., Шугушев З.Х., Максимкин Д.А., Баранович В.Ю., Файбушевич А.Г., Стефанов С.А., Веретник Г.И. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ ИБС С БИФУРКАЦИОННЫМИ СТЕНОЗАМИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

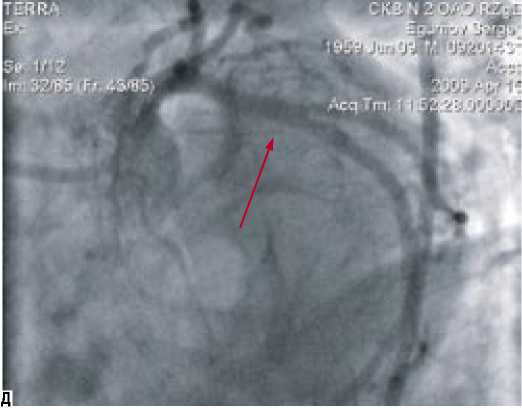

Рис. 4. «Provisional T» стентирование ствола ЛКА и ПНА. А – Ангиограмма левой коронарной артерии. Стрелкой указан бифуркационный стеноз ствола ЛКА и ПНА. Б – имплантация стента в ПНА с выходом в ствол ЛКА (стент указан стрелкой); В – дилатация методом «целующихся баллонов»; Г – финальный результат (указан стрелкой)

Табл. 1. Клиническая характеристика пациентов

|

Данные анамнеза |

Количество |

1 % 1 |

|

Стенокардия напряжения III ф.к. |

123 |

84,9 |

|

IV ф.к. |

22 |

15,1 |

|

Инфаркт миокарда в анамнезе |

111 |

76,5 |

|

Недостаточность кровообращения I-II ст. (NYHA) |

70 |

48,3 |

|

Сахарный диабет |

17 |

11,7 |

|

Артериальная гипертония |

109 |

75,1 |

|

Курение |

103 |

71,0 |

|

Гиперхолестеринемия |

82 |

56,5 |

|

ОНМК в анамнезе |

10 |

6,9 |

Таричко Ю.В., Шугушев З.Х., Максимкин Д.А., Баранович В.Ю., Файбушевич А.Г., Стефанов С.А., Веретник Г.И. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

У БОЛЬНЫХ ИБС С БИФУРКАЦИОННЫМИ СТЕНОЗАМИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ периоде не отмечено, соответственно выживаемость пациентов составила 100%.

У 7 пациентов (10,3%), «provisional T» стентирование закончилось переходом в полное бифуркационное стентирование, которое выполняли по методике «Т-стен-тирования». Наиболее частыми причинами перехода в полное стентирование явились: диссекция типа D-F (по ангиографической классификации диссекций сосудов NHDL), кровоток < ТIMI 3 (классификация «Тромболизис при инфаркте миокарда»), ангинозная боль (в том числе после финальной дилатации по методике «целующихся баллонов), ишемические изменения на ЭКГ.

Отмечено достоверное увеличение референсного диаметра основной артерии бифуркации как после «prov-isional T» стентирования, так и после «полного» бифуркационного стентирования по сравнению с аналогичными показателями до операции (табл. 2).

Анализ результатов «provisional T»стентирования на 1 этапе позволил выявить факторы риска развития осложнений, способствующих незапланированному переходу в полное бифуркационное стентирование (рис. 5).

Среди выявленных факторов риска, наиболее значимыми являются угол бифуркации <70°, длина поражения боковой ветви >2,1мм, наличие сахарного диабета, средняя и высока степень риска по шкале SYNTAX, кальциноз в основной и боковой ветви, а также диаметр боковой ветви >2,3 мм.

В послеоперационном периоде, во время пребывания больного в клинике, регресс клиники стенокардии менее чем на 2 ф.к. наблюдали у 100% пациентов (р=0,003).

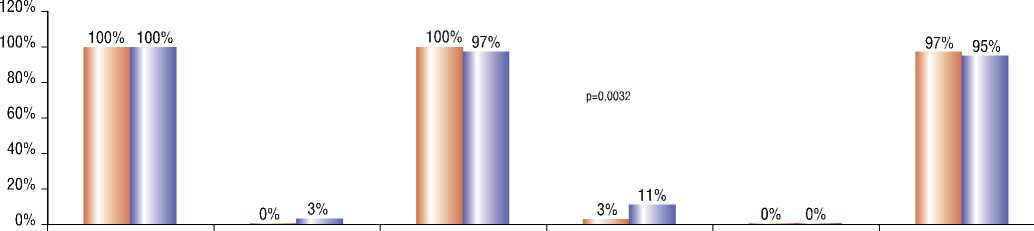

На 2 этапе выживаемость пациентов составила 100% в обеих группах. Успех по данным ангиографии отмечен у 97% пациентов из I группы и у 95% из II группы. Однако, несмотря на удовлетворительный результат операции

Кальциноз основной артерии

Диаметр боковой ветви с 2,3 мм

Сахарный диабет Кальциноз боковой ветви Степень риска по шкале SYNTAX

Длина поражения боковой ветви с 2,1 мм

Угол бифуркации с 70 градусов

Р=0.0045

Р<0,0001

Р=0,0001

Р=0,0008

Р=0,00008

Р<0.0001

Р<0,0001

0 20 40 60 80 100 120

классификационный ранг

Рис. 5. Распределение факторов риска выполнения «provisional T» стентирования по значимости по данным ангиографии, у 1 пациента из I группы из-за выраженной ангинозной боли, сопровождающейся динамикой на ЭКГ, была выполнена имплантация второго стента в боковую ветвь, после чего клиника стенокардии регрессировала. Во II группе у 1 пациента после «Т-стен-тирования» огибающей артерии и ветви тупого края, отмечен интраоперационный тромбоз стента.

В 1-е сутки после операции, у пациентов из II группы, по сравнению с пациентами из I группы отмечено достоверное увеличение уровня тропонина Т (р=0,0032), не сопровождающееся отрицательной динамикой на ЭКГ, средний уровень которого составил 0,2±0,03 нг/мл.

Сравнительный анализ результатов стентирования в обеих группах представлен на рис. 6.

Также выявлены различия по величине среднего референсного диаметра боковой ветви, который был достоверно выше после полного бифуркационного стентирования, по сравнению с аналогичными результатами после «provisional T» стентирования и составил 3,24±0,11 и 2,61±0,16мм соответственно. При этом ФВ левого желудочка у пациентов достоверно не различалась ни на одном из этапов исследования, по сравнению с исходными данными, и составила, в среднем, 54,13±5,34 и 53,92±5,5 % соответственно (р=0,6116).

Отдаленные результаты прослежены у 70 пациентов, среди которых было 62 мужчины (88,6%) и 8 женщин (11,4%).

Для оценки отдаленных результатов пациентов повторно госпитализировали. Всем пациентам выполняли коронарографию, нагрузочные тесты, фармакологическую стресс – ЭхоКГ. Средний период наблюдения составил 13,82 ± 2,11 месяцев. Пациенты были условно разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 36 пациентов (51%), которым выполняли «provisional T» стентирование, а во 2 группу – 34 пациента (49%), которым выполнялось полное бифуркационное стентирование по методике «Т-стентирования» (n=22), «V-стентирования» (n=5), «crush» (n=2), «mini-crush» (n=2), «double-kissing crush» (n=3).

Общая выживаемость пациентов в обеих группах составила 100%. Рецидив стенокардии в отдаленном периоде наблюдали у 6 пациентов (16,6%) из группы «provisional T» стентирования и у 3 пациентов (8,8%) из группы полного бифуркационного стентирования. В это число вошли пациенты с многососудистым поражением и сахарным диабетом, а также 1 пациент, перенесший интраоперационный тромбоз стента и 1 пациент, у которого в конце операции зафиксирован кровоток TIMI II.

Табл. 2. Сравнительный анализ референсного диаметра основной и боковой артерий бифуркации

|

До операции |

После |

Р |

До операции |

После |

Р |

|

|

«Provisional-T» |

«Полное» стентирование |

|||||

|

Диаметр основной артерии, мм |

2,92± 0,29 |

3,15± 0,32 |

0,0042 |

2,94±0,16 |

3,18±0,28 |

0,003 |

|

Диаметр боковой ветви, мм |

2,27± 0,19 |

2,53 ± 0,19 |

0,0823 |

2,48±0,21 |

2,62±0,23 |

0,0732 |

Таричко Ю.В., Шугушев З.Х., Максимкин Д.А., Баранович В.Ю., Файбушевич А.Г., Стефанов С.А., Веретник Г.И. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ ИБС С БИФУРКАЦИОННЫМИ СТЕНОЗАМИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

выживаемость Тромбоз стента Кровоток TIMI III Уровень тропонина Т Сердечно-сосудистые Ангиографический осложнения успех

I группа

I ■ II группа

Рис. 6. Сравнительный анализ результатов стентирования бифуркационных стенозов на 2 этапе исследования

По данным коронарографии причинами рецидива стенокардии у 3 пациентов (4,3%) явился рестеноз в стентах, имплантированных в область бифуркации, у 5 пациентов – прогрессирование атеросклеротического процесса в других коронарных артериях, у 1 пациента (2,94%) – поздний тромбоз стента.

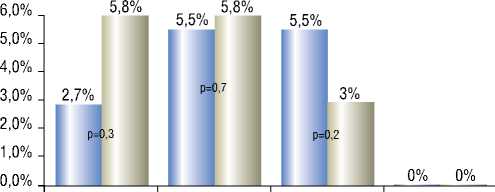

Повторные вмешательства выполнялась 7 пациентам. При этом вмешательства на стентируемом сегменте в группе «provisional T» стентирования осуществлялась в 5,5% случаев, а в группе полного бифуркационного стентирования – в 5,8% случаев (p>0,05). Вмешательства на стентированном сосуде выполнялась в 5,5 и 3% случаев соответственно (p>0,05). У двух пациентов, в связи с наличием стенокардии I–II ф.к., было решено воздержаться от повторной реваскуляризации.

ИМ в отдаленном периоде наблюдали у 1 пациента (2,7%) из 1 группы и у 2 пациентов (5,8%) из 2 группы. При этом у 1 пациента из группы полного бифуркационного стентирования, причиной ИМ послужил тромбоз стента «TAXUS», который развился вскоре после окончания приема клопидогрела (по истечении 12 месяцев), а в 2 других случаях, локализация ИМ соответствовала бассейну других коронарных артерий (рис. 7).

У пациентов из группы полного бифуркационного стентирования отмечена тенденция к увеличению частоты развития ИМ в отдаленном периоде, тогда как у пациентов из группы «provisional T» стентирования – аналогичная тенденция в отношении повторных вмешательств на стентированном сосуде. Однако при сравнении этих показателей в обеих группах достоверных различий не выявлено.

Выживаемость, свободная от стенокардии, ИМ и повторных реваскуляризаций, составила 83,33% в группе «provisional T» стентирования и 91,18% в группе полного бифуркационного стентирования (р=0,3) (рис. 8).

Таким образом, дифференцированный подход к выбору стратегии эндоваскулярного лечения больных ИБС с истинными БСКА, основанный на выявлении факторов риска эндоваскулярного вмешательства у каждого пациента, наряду с оценкой тяжести поражения коронарного

Повторное Повторное АКШ вмешательство вмешательство настентированном настентированном сегменте сосуде

I ■ «Provisional Т стентирование»

«Полное» бифуркационное стентирование

Рис. 7. Частота повторных вмешательств и ИМ в отдаленном периоде

83,33%

0,5. ;

91,18% '

0.4 .........

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Период наблюдения

-

— — «Provisional Т стентирование»

---- «Полное» бифуркационное стентирование

Рис. 8. Интегральный анализ выживаемости, свободной от стенокардии, ИМ и повторных вмешательств

Таричко Ю.В., Шугушев З.Х., Максимкин Д.А., Баранович В.Ю., Файбушевич А.Г., Стефанов С.А., Веретник Г.И. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

У БОЛЬНЫХ ИБС С БИФУРКАЦИОННЫМИ СТЕНОЗАМИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ русла по шкале SYNTAX и использованием стентов с лекарственным покрытием, позволяют существенно снизить частоту рестеноза в боковой ветви бифуркации и улучшить отдаленные результаты эндоваскулярного вмешательства. Отсутствие достоверных различий по эффективности и безопасности между стратегией полного бифуркационного стентирования и «provisional T» стентированием, позволяет сделать заключение о целесообразности исходить из принципа «чем меньше металла, тем лучше».

Список литературы Возможности повышения эффективности эндоваскулярных вмешательств у больных ИБС с бифуркационными стенозами коронарных артерий

- Бабунашвили А.М. Эндопротезирование (стентирование) венечных артерий сердца/Бабунашвили А.М., Иванов В.А., Бирюков С.А. -М.: АСВ, 2001. 704 с.

- Бокерия Л.А. Руководство по рентгеноэндоваскулярной хирургии сердца и сосудов/Бокерия Л.А. Алекян Б.Г. -М.: изд-во НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2008. -Т. 3. -646 с.

- Ганюков В.И. 2008 год. Наши знания по лечению бифуркационных поражений (обзорное сообщение)//Международный журнал интервенционной кардиоангиологии. -2008. -№ 15. -С. 50-56.

- Ганюков В.И. Эндоваскулярная хирургия технически сложных для коррекции поражений коронарного русла: автореф. дис.... д-ра мед. наук/В.И. Ганюков.-Новосибирск, 2004. -265 с.

- Поляков Р.С. Трехлетние результаты коронарной ангиопластики с использованием стентов с лекарственным покрытием при бифуркационном поражении коронарных артерий/Ю.М.Саакян, А.Г. Билич и др.//Кардиология и сердечнососудистая хирургия. -2008. -№ 6. -С. 10-13.

- Шахов Б.Е. Результаты «условного» Т-стентирования бифуркаций коронарных артерий: «лучше меньше, да лучше»/Е.В. Чеботарь, А.В. Казаковцев и др.//Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. -2009. -T. 10, №6. -С. 211.

- Adriaenssens Т., Byrne R.A., Dibra A. et al. Culotte stenting technique in coronary bifurcation disease: angiographic follow-up using dedicated quantitative coronary angiographic analysis and 12-month clinical outcomes//Eur Heart J. -2008. -Vol. 29. -№ 23. -P. 2831-2832.

- Aprigliano G., Palloshi A., Morici N. et al. Short-and-long-term results of T-versus culotte technique for the treatment of coronary bifurcations with sirolimus-eluting stent//Eur Interv Suppl (Abstract of the Euro PCR 2009). -2009. -Vol. 5. -supp. E. -P. 71.

- Assali A.R., Assa H.V., Ben-Dor I. et al. Drug-eluting stent in bifurcation lesions: to stent one branch or both?//Catheter Cardiovasc Interv. -2006. -Vol. 68. -№6. P. 891-896.

- Chen J.L., Gao R.L., Yang Y.J. et al. Short and long-term outcomes of two drug eluting stents in bifurcation lesions//Chin Med J (Engl). -2007. -Vol. 120. -№ 3. P. 183-186.

- Chen S.L., Kwan T.W. Twenty-four-month update on double-kissing crush stenting of bifurcation lesions//J Interv Cardiol. -2009. -Vol. 22. -№2. -P. 121-127.

- Chieffo A., Aranzulla T.C., Colombo A. Drug eluting stents: focus of Cypher sirolimus-eluting coronary stents in the treatment of patients with bifurcation lesions//Vasc Health Risk Manag. -2007. -Vol. 3. -№ 4. -P. 441-451.

- Choo G.H. Impirtance of kissing balloon inflation in bifurcation stenting//J Interv Cardiol. -2009. -Vol. 22. -№ 2. -P. 558-562.

- Chue C., Routledge H., Ludman P. Three-year follow-up of 100 consecutive bifurcation lesions treated with Taxus stents and the «crush T-stent technique»//Eur Interv Suppl. -2009. -Vol. 5. -supp. E. -P. 71.

- Colombo A., Moses J.W., Morice M.C. et al. Randomized study to evaluate sirolimus-eluting stents implanted at coronary bifurcation lesions.//Circulation. -2004. Vol. 109. -P. 1244-1249.

- Colombo A., Stankovic G. Problem oriented approaches in Interventional Cardiology.-London: Informa Healthcare, 2007. -P. 37-57.

- Di Mario C., Morici N., Godino C. et al. Predictors of restenosis after treatment of bifurcational lesions with paclitaxel eluting stents: a multicenter prospective registry of 150 consecutive patients//Catheter Cardiovasc Interv. -2007. -Vol. 69. -№3. Р. 416-424.

- Ferenc M., Gick M., Kienzie R.P. et al. Randomized trial on routine vs. provisional T-stenting in the treatment of de novo coronary bifurcation lesions//Eur Heart J. 2008. -Vol. 51. -№2. -P. 89-94.

- Ge L., Airoldi F., Iakovou I. et al. Clinical and angiographic outcome after implantation of drug-eluting stents in bifurcation lesions with the crush stent technique: importance of final kissing balloon post-dilation.//J Am Coll Cardiol. -2005.-Vol. 46. -P. 613-620.

- Iakovou G., Ge L., Colombo A. Contemporary stent treatment of coronary bifurcations//J Am Coll Cardiol. -2005. -Vol. 46. -P. 1446-1455.

- Latib T., Iakovou I. Treatment of coronary bifurcation -1 vs. 2 stents: is the debate over? In: Wombo A. et al. «Syllabus JIM 2007». -P. 149.

- Lefevre T., Morice M.C., Sengotuvvel et al. Influence of technical strategies on the outcome of coronary bifurcation stenting//Eurointervention. -2005. -Vol. 1 Р. 31-37.

- Louvard Y., Lefevre T., Morice M.C. Percutaneous coronary intervention for bifurcation coronary disease//Heart. -2004. -Vol. 90. -P. 713-722.

- Moreno R., Fernandez C., Hernandez R. et al. Drug-eluting stent thrombosis: results from a pooled analysis including 10 randomized studies//J Am Coll Cardiol.-2005. -Vol.45. -P. 954-959.

- Morice M.C., Serruys P.W., Sousa J.E. et al. A randomized comparison of a sirolimus-eluting stent with a standard stent for coronary revascularization. N Engl J Med 2002. -Vol. 346. -P. 1773-1780.

- Moses J.W., Leon M.B., Popma J.J. et al. Sirolimus-eluting stents versus standard stents in patients with stenosis in a native coronary artery. N Engl J Med 2003. Vol. 349. -P. 1315-1323.

- Moussa I., Costa R.A., Leon M.B. et al. A prospective registry to evaluate sirolomus-eluting stents implanted at coronary bifurcation lesions using the «crush technique-.//Am J Cardiol. -2006. -Vol. 97. -P. 1317-1321.

- Pan M., De Lezo J.S., Medina A. et al. Rapamycin-eluting stents for the treatment of bifurcated coronary lesions: a randomized comparison of a simple versus complex strategy.//Am Heart J. -2004. -Vol. 148. -p. 857-864.

- Routledge H.C., Morice M-C., Lefevre T. et al. 2-year outcome of patient treated for bifurcation coronary disease with provisional side branch T-stenting using drug-eluting stents//JACC Cardiovasc Interv. -2008. -Vol. 1. -№4. -P. 358-365.

- Roy S., Kumar S., Majumdar A. et al. Percutaneus treatment of bifurcation coronary stenosis: a long-term follow-up//Indian Heart J. -2008. -Vol. 60. -№ 6. P. 558-562.

- Serruys R.W., Kutryk M.J., Ong A. et al. Coronary-artery stent//N. Eng. J. Med. 2006. -Vol. 354. -P. 483-495.

- Sharma S.K. Simultaneous kissing drug-eluting stent technique for percutaneous treatment of bifurcation lesions in large-size vessels.//Catheter Cardiovasc Interv.-2005. -Vol. 65. -P. 10-16.

- Sheiban I., Infantino V.A., Colombo A. et al. Very long-term results omparing a simple versus a complex stenting strategy in the treatment of coronary bifurcation lesions//Catheter Cardiovasc Interv. -2009. -Vol. 74. -№ 2. -P. 313-320.

- Steigen T.K., Maeng M., Wiseth R. et al. Randomized study on simple versus complex stenting of coronary artery bifurcation lesions: the Nordic bifurcation study.//Circulation. 2006. -Vol. 114. -P. 1955-1961.

- Thomas M., Hildick Smith D., Louvard Y. et al. Percutaneus coronary intervention for bifurcation disease. A consensus view from the first meeting of the european Bifurcation Club. Eurountervention 2006. -Vol. 2. -P. 149.

- Vigna C., Biondi-Zoccai G., Amico C.M et al. Provisional T-drug-eluting stenting technique for the treatment of bifurcation lesions: clinical, myocardial scintigraphy and (late) coronary angiographic results//J Invasiv Cardiol. -2007. -Vol. 19. -№ 3. -P. 92-97.

- Yamasita T., Nishida T., Adamian M.G. et al. Bifurcation lesions: two stent versus one stent: immediate and follow-up results//J Am Coll Cardiol. -2000. -Vol. 35. -P. 1145-1151.

- Yanagi D., Shirai K., Takamiya Y. et al. Results of provisional stenting with a Sirolimus-eluting stent for bifurcation lesion: multicenter study in Japan//J Cardiol. 2008. -Vol. 51. -№2. -P. 89-94.

- Zhang F., Dong L., Ge J. Simple versus complex stenting strategy for coronary artery bifurcation lesions in the drug-eluting stent era: a meta-analysis of randomized trial//Heart. -2009. -Vol. 52. -P. 241-246.