Возможности повышения эффективности терапии больных алкоголизмом

Автор: Ветлугина Т.П., Бохан Н.А., Ляшенко Г.П., Никитина В.Б., Емельянова Л.Е., Алимжанова Е.В.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Лекции. Обзоры

Статья в выпуске: 4 (38), 2005 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены пути повышения эффективности лечения больных алкоголизмом на этапе постабстинентных расстройств. Показана клиническая эффективность включения в комплекс терапии отечественного иммуномодулятора галовита. Изучены возможные пути участия препарата в механизмах психонейроиммуномодуляции и реализации терапевтического эффекта.

Короткий адрес: https://sciup.org/14295094

IDR: 14295094

Текст обзорной статьи Возможности повышения эффективности терапии больных алкоголизмом

Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН

Р е з ю м е : Рассмотрены пути повышения эффективности лечения больных алкоголизмом на этапе постабстинентных расстройств. Показана клиническая эффективность включения в комплекс терапии отечественного иммуномодулятора галовита. Изучены возможные пути участия препарата в механизмах психонейроиммуномодуляции и реализации терапевтического эффекта.

A b s t r a c t : Ways of increasing the efficacy of alcoholics’ treatment at the stage of postwithdrawal disorders have been considered. Clinical efficacy of inclusion in to complex of the therapy of the native immunomodulator galavit has been shown. Possible ways of preparation’s participation in mechanisms of psychoneu-roimmunomodulation and realization of the therapeutic effect have been studied.

Приоритетным направлением наркологической науки и практики остается совершенствование существующих и разработка новых методов и средств комплексного лечения и реабилитации наркологических больных. Это обусловлено сложностью терапии аддиктивных расстройств, поскольку в патологический процесс формирования зависимости вовлечены многие механизмы, системы и органы (Ива-нец Н.Н., 2002, 2004). Одним из таких механизмов являются выраженные нарушения нейро-иммунных взаимоотношений (Алиев Н.А., 1989; Евсеев В.А., 1990; Анохина И.П. и др., 1998). Как показали наши исследования, вторичная иммунная недостаточность (ВИН), снижение защитных иммунных механизмов, присоединение на этом фоне соматической патологии и астенизация организма являются ведущими в механизмах формирования терапевтической резистентности при алкоголизме и срыва ремиссий в процессе терапии сформировавшейся зависимости (Ветлугина Т.П. и др., 1997; Бохан Н.А. и др., 2001; Семке В.Я. и др., 2003). В связи с этим одним из путей повышения эффективности лечения больных алкоголизмом является включение в лечебные и реабилитационные программы иммуноактивных препаратов, действие которых направлено на коррекцию ВИН, оптимизацию нейроиммунного взаи- модействия, повышение адаптационных возможностей организма и его стрессоустойчиво-сти (Черенько В.Б. 1994; Гамалея Н.Б. и др., 2000, 2004; Ветлугина Т.П. и др., 2001; Бохан Н.А. и др., 2002).

В качестве такого препарата нами был применен отечественный иммуномодулятор гала-вит, активным компонентом которого является производное аминофталгидрозида. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению Фармкомитетом РФ в качестве иммуномодулирующего и противовоспалительного средства в комплексной терапии иммунодефицитных состояний различного генеза. Как показали клинические исследования, галавит регулирует синтез цитокинов, пролиферативную активность Т-лимфоцитов, регулирует синтез антител, усиливает фагоцитоз, повышает неспецифическую защиту организма (Калюжин О.В., Абидов М.Т., 1999; Латышева Т.В. и др., 2002, Стрижаков А.Н. и др., 2004). В наркологической практике препарат применен нами впервые.

Цель – изучение клинико-иммунологического эффекта включения галавита в комплекс терапии больных алкоголизмом на этапе постабстинентных состояний.

М а т ер и ал ы и м е т о д ы . В обследование были включены 45 больных алкоголизмом, страдающих алкогольной зависимостью и поступивших на стационарное лечение в клиники ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН (главный врач – заслуженный врач РФ Л.П. Якутенок). Возраст больных от 25 до 55 лет (средний возраст на момент исследования 40,1±8,44 года). Критерии отбора пациентов: пребывание в постабстинентном состоянии после купирования алкогольного абстинентного синдрома; добровольное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: возраст старше 55 лет; наличие эндогенных заболеваний, эпилепсии, выраженных коморбидных неврологических и соматических заболеваний, затрудняющих объективную оценку клинического состояния, вызванного основной патологией; отказ больного от участия в исследовании.

Лечение постабстинентных расстройств начинали на 5—7-е сутки отмены алкоголя после купирования острых проявлений алкогольного абстинентного синдрома. В зависимости от применяемых терапевтических режимов больные были разделены на 2 группы, сопоставимых по полу, возрасту, клиническим характеристикам заболевания: основную группу (20 чел.) и группу сравнения (25 чел.). Пациентам основной группы в комплекс традиционной терапии был включен галавит (100 мг/ сут., в течение 10 дней); пациенты из группы сравнения получали только традиционную терапию.

Иммунобиологическое обследование больных проводили в динамике – до начала терапии постабстинентных расстройств и спустя 14—15 дней лечения. Группу контроля составили 36 психически и соматически здоровых людей.

Фенотипирование иммунокомпетентных клеток по CD маркерам осуществляли с помощью моноклональных антител; концентрацию сывороточных иммуноглобулинов IgМ, IgG, IgА определяли методом радиальной иммунодиффузии по Манчини; фагоцитарную активность нейтрофилов – по их способности поглощать инертные частицы меламиноформальдегидных латексов и выражали в процентах фагоцитирующих клеток (ФИ – фагоцитарный индекс) (Петров Р.В. и др., 1992). Уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови исследовали полиэтиленгликолевым методом с использованием ПЭГ-6000 фирмы «Serva» (Haskova V. et al., 1978; Ветлугина Т.П., 1986). Концентрацию малонового диальдегида (МДА) определяли в реакции с тиобарбитуро-вой кислотой (ТБК) по методу в модификации Э.Н. Коробейниковой (1989). Устойчивость эритроцитов к токсическому действию этанола оценивали в опытах in vitro по разработанному нами методу (Ветлугина Т.П., Жилов В.Х., 2005).

Результаты и обсуждение . Эффективность терапии оценивалась по уменьшению выраженности отдельных симптомов. Включение галавита в комплекс лечения позволило получить положительный терапевтический эффект, наиболее выраженный в отношении астенической симптоматики в структуре сомато-вегетативных проявлений постабстинетных состояний.

Таблица Редуцирование астенических расстройств в структуре постабстинентных состояний больных алкоголизмом в процессе терапии

|

Группы обследования |

Сроки обследования |

Число пациентов |

|

|

абс |

% |

||

|

Основная группа (терапия с включением галавита), 20 чел. |

5—7-е сутки |

14 |

70 |

|

8—10-е сутки |

6 |

30 |

|

|

Группа сравнения (традиционная терапия), 25 чел. |

Всего |

20 |

100 |

|

5—7-е сутки |

- |

- |

|

|

8—10-е сутки |

7 |

28 |

|

|

15-е сутки |

10 |

40 |

|

|

Всего |

17 |

68 |

|

Так, в 100 % случаев в группе больных, получавших галавит, практически полное редуцирование астенических расстройств отмечено на 10-е сутки лечения, из них у 14 пациентов (70 %) – на 5—7-е сутки, у 6 пациентов (30 %) – на 8—10-е сутки. Больные отмечали улучшение самочувствия, настроения, исчезновение слабости, потливости, повышение работоспособности, в ряде случаев – исчезновение головной боли и улучшение ночного сна. При традиционной терапии редукция астенических расстройств на 10-е сутки лечения отмечалась лишь у 7 пациентов (28 %), на 15-е сутки – у 10 пациентов (40 %), у 8 пациентов (32 %) астенические расстройства сохранялись на 15-е сутки наблюдения. Клинический эффект комплексной терапии в основной группе обследованных сопровождался позитивной динамикой показателей иммунитета. У больных в первой точке исследования на фоне постабстинентных расстройств было выявлено снижение, по сравнению с нормой, относительного количества Т-лимфоцитов CD3+ фенотипа, хелпе-ров/индукторов (CD4+), иммунорегуляторного индекса (CD4+ /CD8+), повышение количества В-лимфоцитов и активированных Т-лимфоцитов (HLA-DR+). После терапии с включением гала-вита в общей группе больных достоверно до значений нормы повышалось количество общей популяции Т-лимфоцитов (CD3+), снижалось количество HLA DR+ лимфоцитов, а также отмечалась тенденция к повышению Т-хелперов/индукторов (CD4+). Гуморальный иммунитет больных в первой и второй точках исследования характеризовался повышением концентрации сывороточного иммуноглобулина А, ЦИК. После терапии отмечена тенденция к снижению ЦИК.

Традиционная терапия практически не оказывала значимого влияния на показатели иммунитета больных в исследуемые сроки: сохранялся Т-иммунодефицит, количество лимфоцитов с рецепторами HLA DR оставалось высоким, фагоцитарная активность лейкоцитов достоверно снижалась по сравнению с соответствующим показателем в группе здоровых людей.

При дальнейшем анализе иммунокорригирующих свойств галавита из общего числа больных основной группы были отобраны пациенты с низкими и высокими значениями индивидуальных показателей иммунного статуса в первой точке обследования.

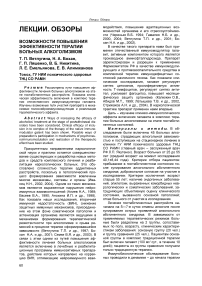

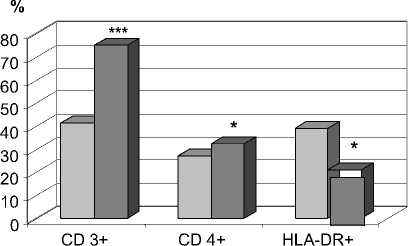

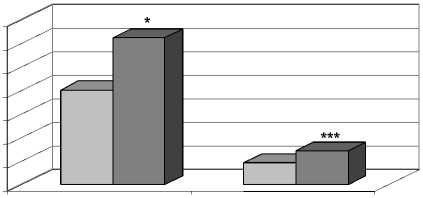

Результаты анализа показали, что галавит обладает выраженными иммуномодулирующими свойствами (рис. 1), повышая в процессе терапии низкие значения параметров клеточного иммунитета (СD3+ лимфоциты, хелпе-ры/индукторы СD4+) и снижая высокие (HLA DR+ лимфоциты). В динамике терапии с галави-том с высокой степенью достоверности повышался иммунорегуляторный индекс (СD4+/ СD8+) при его низких значениях, снижался высокий уровень ЦИК, повышалась фагоцитарная активность полиморфно-ядерных нейтрофилов. Повышался процент натуральных киллеров (СD16+) у лиц с низкими значениями в первой точке исследования.

Таким образом, можно заключить, что одним из механизмов реализации положительного эффекта галавита на астеническую симптоматику постабстинентных расстройств при алкоголизме является нормализация соотношения иммунокомпетентных клеток и, соответственно, функции иммунитета.

А

CD 16+, %

CD4/CD8

C

До терапии

После терапии

Рис. 1. Динамика параметров иммунитета у больных алкоголизмом в процессе терапии с включением галавита.

Примечание: *** – Р<0,001; ** – Р<0,01; * – Р<0,05

Значительная роль в патогенезе алкоголизма отводится продуктам перекисного окисления липидов (ПОЛ). Продукты ПОЛ, в частности, малоновый диальдегид, взаимодействуя с N-концевыми группами аминокислот, могут образовывать комплексы с белками, которые обладают большой реакционной силой и вызывают значительные изменения физико-химических свойств мембран клеток (Niemela O., 1999; Суханова Г.А., Серебров В.Ю., 2000).

Концентрация малонового диальдегида в сыворотке крови больных алкоголизмом после купирования абстинентного синдрома с высокой степенью достоверности превышала соответствующий показатель в группе здоровых людей (2,95±0,57 и 1,43±0,24 мкмоль/л, р<0,001). После комплексной терапии с включением галавита концентрация МДА снижалась до уровня нормы (1,47±0,23 мкмоль/л).

Известно, что этанол и его метаболиты, продукты ПОЛ индуцируют изменение биологических мембран и структурно-функциональных характеристик эритроцитов, приводят к появлению патологических форм эритроцитов, повышению проницаемости их мембран, снижению устойчивости к гемолизу (Прокопьева В.Д. и др., 2000; Бохан Н.А., Прокопьева, 2004). Важной проблемой фундаментальной и практической наркологии является поиск новых соединений и способов коррекции клеточных повреждений.

В опытах in vitro нами установлено, что га-лавит повышает устойчивость эритроцитов больных алкоголизмом к токсическому действию этанола. Так, гемолиз эритроцитов больных алкоголизмом, преинкубированных с гала-витом в концентрации 100 мкг/мл, через 1,5 часа последующей инкубации с раствором этанола составил 76,8 % по отношению к контролю (преинкубация эритроцитов с физиологическим раствором, степень гемолиза контроля в растворе этанола принимали за 100 %). Через 3 часа гемолиз эритроцитов, преинкубированных с галавитом, под влиянием этанола составил 48,9 % по отношению к контролю, т.е. галавит повышал устойчивость эритроцитов к токсическому действию этанола вдвое.

Показано, что мембраны эритроцитов подвергаются как прямому токсическому действию этанола и АЦА, так и окислительной модификации, следствием чего является снижение гемолитической устойчивости, усугубляющей тканевую гипоксию (Bizzaro N. et al., 1993; Бохан Н.А., Прокопьева В.Д., 2004). Ранее нами в опытах in vitro установлено снижение порога емкости эритроцитов больных алкоголизмом по отношению к иммунным комплексам, что является одним из ведущих механизмов нарушения элиминации комплексов антиген/антитело из русла крови у наркологических больных (Ветлугина Т.П. и др., 2001; Гусева Е.В., Ветлугина Т.П., 2004).

Проведенные нами исследования выявили некоторые возможные механизмы положительного терапевтического эффекта галавита при алкоголизме. Галавит обладает выраженными иммуномодулирующими свойствами, повышая низкие значения параметров иммунитета и снижая высокие. Терапия с включением галави-та приводит к снижению концентрации малонового диальдегида в сыворотке крови больных. В опытах in vitro галавит повышает устойчивость эритроцитов к гемолизу в условиях токсического действия этанола.

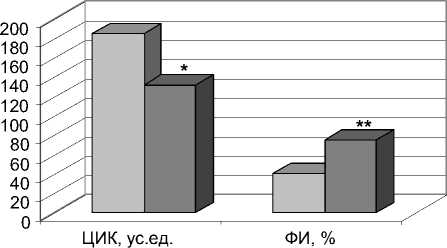

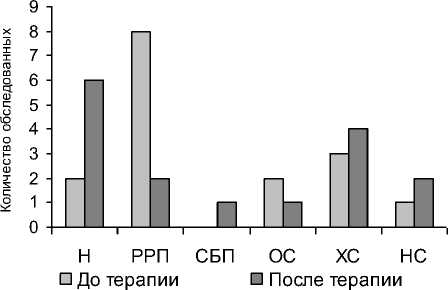

Наиболее объективно о состоянии здоровья можно судить по системной реакции организма на изменения внутренней и внешней среды, которая определяется его реактивностью, адаптивностью. Адаптационные возможности пациентов, получающих галавит, мы оценивали по циклической модели смены адаптационных реакций (Копанев В.А., Коваленко Л.Г., 2000). В основе модели лежат 26 адаптационных реакций, объединенных в циклическую модель их смены и образующих различные круги функционирования индивидуума: круг «нормального функционирования», «переходных состояний или риска развития патологии», «сбалансированной патологии», «острого стресса», «хронического стресса», круг «неопределенных состояний». Картина смены адаптационных реакций в группе больных алкоголизмом в процессе комплексной терапии постабстинентных состояний с включением галавита представлена на рис. 2.

Рис. 2. Смена адаптационных реакций в группе больных алкоголизмом в процессе терапии с галавитом

Примечание. Н – круг нормального функционирования; РРП – риск развития патологии; СБП – круг сбалансированной патологии; ОС – круг острого стресса; ХС – круг хронического стресса; НС – неопределенные состояния

До включения в комплекс лечения галавита большинство больных (8 чел.) имели адаптационные реакции, укладывающиеся в круг «риска развития патологии»; адаптационные реакции круга «нормального функционирования» отмечены у 2 пациентов. Терапия с галавитом привела к повышению адаптационных возможностей больных, что подтверждалось перераспределением адаптационных реакций в общей группе обследованных: в круге «риска развития патологии» осталось 2 пациента; адаптационные реакции круга «нормального функционирования» отмечены у 7 пациентов.

Заклю чение. Выявлен позитивный клинико-иммунологический эффект включения га-лавита в комплекс терапии больных алкоголизмом, который может реализоваться по несколь ким механизмам: иммуномодулирующее влияние препарата, регулирование процессов ПОЛ, протективное действия на биологические мембраны. В конечном итоге это приводит к оптимизации процессов психонейроиммуномодуля-ции и способствует более быстрому купированию астенической симптоматики в структуре постабстинентных расстройств, повышению адаптационных возможностей пациентов. Полученные данные могут рассматриваться в качестве патогенетического обоснования применения галавита для купирования постабсти нентных состояний и поддерживающей терапии на этапе формирования ремиссии при других наркологических заболеваниях, в частности, при опийной наркомании.