Возможности предотвращения деградации почв степной зоны Волгоградской области

Автор: Околелова Алла Ароновна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экология региона

Статья в выпуске: 3 (48), 2004 года.

Бесплатный доступ

На основании кадастровой оценки почв Волгоградской области проведен анализ негативных изменений их состояния. Предлагается создание генофонда почв, который позволит сохранить почвенные ресурсы. Также автор предлагает указывать ценные почвы по индексу продуктивности почв. Определение продуктивности почвы следует производить по номеру класса роста в сравнении с его средним районным показателем.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222130

IDR: 147222130

Текст научной статьи Возможности предотвращения деградации почв степной зоны Волгоградской области

Современное состояние распределения земельного фонда Волгоградской области сформировалось в 50—60-е гг. XX в., тогда было освоено 1,6 млн га степей. В разряд пашни с 1945 по 1960 г. было переведено 2 568 тыс. га. В рамках программы «Большая Волга» в следующем десятилетии из сельхозоборота было выведено более 150 тыс. га пойменных земель. Одновременно произошли изменения в перераспределении земельного фонда в связи с изъятием отраслевыми органами управления нефтегазоносных земель. В числе первых были площади Жирновского, Котовского и Фроловского районов.

Почвенный покров области представлен 15 типами (табл. I)1, систематика почв насчитывает около 3 тыс. разновидностей.

Таблица 1 Распределение почв

|

Подтип почв |

% от общей площади области |

|

Черноземы обыкновенные |

5,5 |

|

Черноземы южные |

15,9 |

|

Темно-каштановые почвы |

11,0 |

|

Каштановые |

20,1 |

|

Светло-каштановые |

9,1 |

|

Солонцы |

14,3 |

|

Пески |

5,0 |

|

Лугово-черноземные, лугово-каштановые, аллювиальные |

20,0 |

Солонцы образуют комплексы с черноземами и каштановыми почвами и занимают площадь 1 613,9 тыс. га, или

ОКОЛЕЛОВА Алла Ароновна, доцент кафедры промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности Волгоградского государственного технического университета, кандидат биологических наук.

14,3 % почвенного покрова области. Общая площадь земельного фонда на 01.01.2003 г. составляет 11 287,7 тыс. га2

Особенности климата, его засушливость, сложный рельеф местности повлияли на характер землепользования и особенности почвообразования. Естественные условия среды существенно ограничивают возможности использования почв в сельском хозяйстве. Есть и природные предпосылки деградации почв. Для Волгоградской области сюда следует отнести тяжелосуглинистый и глинистый гранулометрический состав; малогумусность; наличие обменного натрия, токсичных солей, тяжелых металлов на небольшой глубине; залегание в грунтовой толще и почвенном профиле токсичных горизонтов (солевой, глеевый, сульфидный); залегание в почвенном профиле высокоуплотненных слоев; низкую солонцовую буферность, проявляющуюся в том, что активность кальция в почвенном растворе не превышает 6 мг-экв/л, а в слое 0—0,5 м отсутствует карбонат кальция.

Природными особенностями, способствующими деградации почв, являются их слабая дренированность, неглубокое залегание грунтовых вод, присутствие макро- и микропонижений в рельефе местности, блоковость строения почвенного покрова. Общей закономерностью является уменьшение мощности гумусового горизонта и снижение содержания гумуса в зональных почвах с северо-запада на юго-восток, от черноземов обыкновенных до светло-каштановых почв. В этом же направлении уменьшается емкость катионного обмена почв, возрастает доля поглощенных катионов натрия и магния в ущерб кальцию.

Негативные изменения почвенного покрова имеют четкую сопряженность с видами их использования и зональную специфику. На Правобережье получили развитие процессы эрозии с образованием каменистых почв. Вдоль берегов Волги сильно выражена дефляция, но хорошая дренированность исключает засоление и заболачивание почв. В Заволжье преимущественное распространение получили засоленные (солончаковатые) и солонцеватые (комплексы) почвы.

Сельскохозяйственные угодья занимают 8 760,9 тыс. га (77,6 % в структуре земельного фонда области). На долю пашни приходится 5 891,8 тыс. га, кормовые угодья занимают 2 820,4 тыс. га, многолетние насаждения — 43,9 тыс. га, залежь — 4,8 тыс. га. Площадь сельхозугодий, подвер- женных эрозии, составляет 2 220,5 тыс. га, или 26 % от их общей площади, на долю пашни приходится 1 346 тыс. га (23 %). Солонцовые комплексы распространены на 3 481,7 тыс. га (40 %), из них на пашне — 2 240,7 тыс. га (38 %). Постоянно увеличивается площадь почв, подверженных водной эрозии. За 20-летний период этот рост достиг 248,5 тыс. га, из них пашни — 157,4 тыс. га. Преобладает слабая степень проявления эрозии, что свидетельствует о вовлечении в этот процесс новых площадей. За 20 лет площади засоленных почв возросли в 2,6 раза, или на 897,7 тыс. га, и сейчас составляют 1 436,5 га (17 %), из них 691,6 тыс. га (12 %) приходится на пашню3 Площадь смытой пашни за это время возросла на 151 тыс. га, дефлированной и дефляционно-опасной — 2,8 тыс. га. Общая площадь засоленных и заболоченных земель отмечена на 55 % орошаемых почв. Основной причиной является отсутствие дренажных систем орошаемых почв. Потеря гумуса за 30-летний срок в почвах сельхозугодий составляет 0,2—0,8 %. В составе травостоя кормовых угодий (сенокосов и пастбищ) стало меньше ценных в кормовом отношении злаковых и бобовых трав, им на смену пришли однолетние, сорняки4

Развитию водной эрозии способствуют естественные природные факторы: превышение водораздела над местным базисом эрозии; крутизна и протяженность склонов; литология почв и пород; климатические и почвенно-климатические условия и т.д.

Проявление вторичного засоления — причина деградации почв каштанового типа почвообразования в Заволжье, Сарпинской низменности, на западных склонах Приволжской возвышенности в Городищенском, Ленинском, Кала-чевском, Среднеахтубинском, Палласовском районах. В темно-каштановой зоне первопричиной проявления вторичного засоления является близкое залегание грунтовых вод. В итоге 20 % земель Михайловского района имеют диагноз подобного засоления.

Характерная особенность почвенного покрова области — его неоднородность, усиливающаяся с северо-запада на юго-восток. В этом же направлении нарастает комплексность почв, доля солонцов, солончаков местами превышает 50 % общей площади. Пестрота почвенного покрова на фоне различных почвенно-климатических условий обусловливает различия в водном, воздушном, тепловом, гумусовом режиме почв одного типа.

В Волгоградской области завершена кадастровая оценка земель. Основой земельно-оценочных работ служит бонитировка почв. В степной зоне параметрами оценки качества почв служат содержание гумуса в пахотном слое, его запасы, мощность гумусового горизонта, механический состав (содержание физической глины). За 100 баллов приняты следующие показатели: содержание гумуса — 5 %, мощность гумусового горизонта — 50 см, запасы гумуса — 280 т/га, доля физической глины — 60 %. В соседней черноземной Ростовской области за 100 балов приняты содержание гумуса в пахотном слое — 7 %, мощность гумусового горизонта — 135 см, запасы гумуса — 600 т/га, содержание физической глины — 60 %.

Область разделена на три земельно-оценочных района. В первый входят районы, расположенные на черноземах обыкновенных и южных, сельхозугодья с бонитетом от 76 до 93, во второй — на темно-каштановых почвах с баллами от 59 до 68, в третий — на каштановых и светло-каштановых почвах с баллами ниже 59. Существенный интервал значений вызван природными условиями, на которые наложился антропогенный пресс5

Анализ полученных данных выявил повсеместную тенденцию снижения качества почв. Среднеобластной балл за короткий срок снизился с 69 до 62. Из 33 районов только в Ленинском и Среднеахтубинском не отмечено ухудшения качества почв, у И районов оно слабое (от 1 до 3), у 6 — умеренное (от 4 до 7 баллов), а у 10 очевидна явная деградация почв (от 8 и выше) (табл. 2).

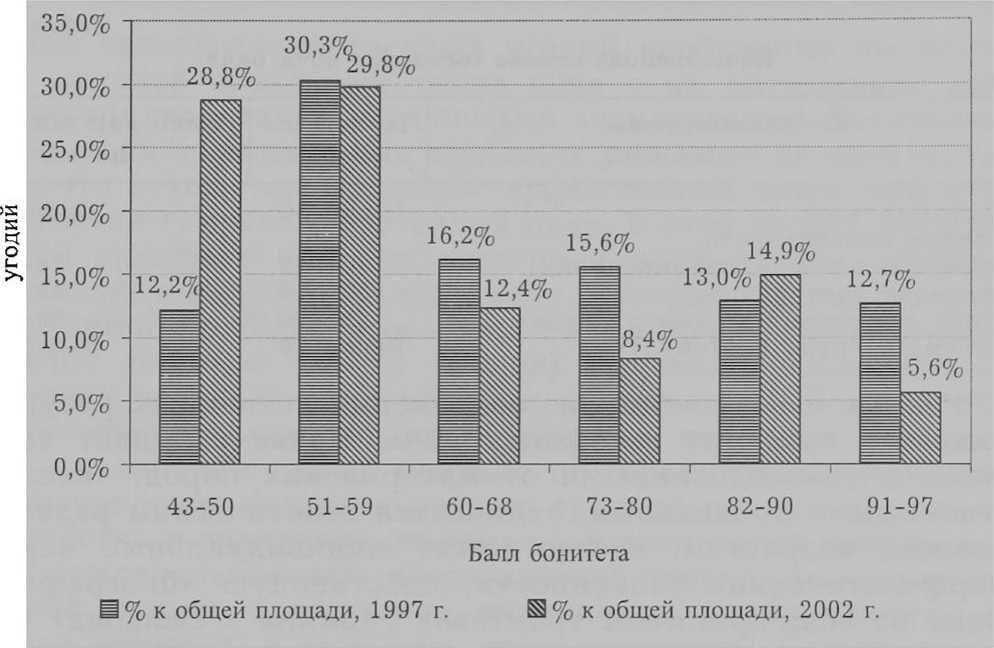

Только 5,6 % черноземов имеют балл выше 100, своему теоретическому состоянию соответствуют 10,64 % черноземов, с баллом бонитета выше 90. Среди темно-каштановых почв только 4,81 % оцениваются в 80 баллов и выше. На диаграмме отчетливо видно снижение качества почв за последние 5 лет (рисунок). Полученные данные четко показывают, что своим потенциальным способностям соответствуют только разновидности черноземов, имеющие балл выше 80, и темно-каштановые почвы с баллом выше 60. Остальные разновидности почв — результат различных видов их деградации.

Таблица 2

Качественная оценка сельскохозяйственных угодий

|

Административный район |

Площадь с.-х. угодий, тыс. га |

Балл бонитета с.-х. угодий |

Расчетный рентный ДОХОД, руб./га |

|

|

1997 г. |

2003 г. |

|||

|

Первый |

земельно |

-оценочный |

район |

||

|

Алексеевский |

185,0 |

83 |

80 |

417 |

|

|

Даниловский |

143,5 |

76 |

78 |

409 |

|

|

Еланский |

237,0 |

92 |

90 |

613 |

|

|

Жирновский |

128,9 |

76 |

79 |

430 |

|

|

Киквидзенский |

187,4 |

93 |

90 |

585 |

|

|

Михайловский |

232,3 |

85 |

83 |

518 |

|

|

Нехаевский |

182,3 |

91 |

86 |

454 |

|

|

Новоаннинский |

265,1 |

92 |

91 |

642 |

|

|

Новониколаевский |

212,6 |

97 |

93 |

659 |

|

|

Кумылженский |

199,3 |

84 |

76 |

371 |

|

|

Руднянский |

156,6 |

88 |

82 |

533 |

|

|

Урюпинский |

277,4 |

88 |

87 |

591 |

|

|

В среднем по району |

85 |

532 |

|||

|

Второй |

земельно- |

■оценочный |

район |

||

|

Даниловский |

88,4 |

76 |

64 |

217 |

|

|

Жирновский |

109,0 |

76 |

63 |

248 |

|

|

Клетский |

318,2 |

73 |

63 |

161 |

|

|

Котовский |

203,0 |

60 |

51 |

76 |

|

|

Михайловский |

59,9 |

85 |

73 |

383 |

|

|

Ольховский |

133,2 |

59 |

58 |

165 |

|

|

Серафимовичский |

297,1 |

73 |

63 |

239 |

|

|

Фроловский |

247,0 |

79 |

68 |

317 |

|

|

В среднем по району |

62 |

211 |

|||

|

Третий |

земельно- |

•оценочный |

район |

||

|

Быковский |

295,5 |

56 |

47 |

85 |

|

|

Городищенский |

197,2 |

54 |

52 |

119 |

|

|

Дубовский |

239,4 |

51 |

50 |

95 |

|

|

Иловлинский |

323,3 |

61 |

52 |

135 |

|

|

Калачевский |

303,1 |

51 |

48 |

57 |

|

|

Камышинский |

261,6 |

53 |

43 |

31 |

|

|

Котельниковекий |

271,5 |

54 |

52 |

131 |

|

|

Ленинский |

207,4 |

45 |

45 |

53 |

|

|

Николаевский |

288,9 |

54 |

51 |

115 |

|

|

Октябрьский |

321,5 |

51 |

49 |

92 |

|

|

Ольховский |

144,7 |

59 |

51 |

117 |

|

|

Палласовский |

579,6 |

47 |

45 |

45 |

|

|

Светлоярский |

253,8 |

46 |

44 |

29 |

|

|

Среднеахтубинский |

131,7 |

53 |

56 |

158 |

|

|

Старополтавский |

338,3 |

64 |

55 |

192 |

|

|

Суровикинский |

274,1 |

61 |

59 |

209 |

|

|

Чернышковский |

241,7 |

68 |

58 |

231 |

|

|

В среднем по району |

50 |

107 |

|||

|

В среднем по области |

69 |

62 |

244 |

Рисунок. Динамика изменения качества почв

Шкала бонитировки почв Волгоградской области насчитывает 357 разновидностей черноземов, 270 — темно-каштановых почв, 167 — каштановых почв, максимальный балл для черноземов — 100,5, темно-каштановых почв — 92,0, каштановых почв — 77,87. Черноземы, имеющие балл бонитета выше 100, составляют 5,6 % от всего разнообразия этого типа почв. Целесообразно эти почвы отнести к разряду «особо ценных по продуктивности» и установить контроль за их эксплуатацией. Доля «особо ценных по продуктивности» темно-каштановых почв с качеством, оцененным более 80 баллов, также чрезвычайно мала и составляет 4,81 %.

Для сельскохозяйственных угодий предлагается разделение на особо ценные по продуктивности, ценные, средне и малопродуктивные. Целесообразно выделить особо ценные по продуктивности почвы по бонитету (СПБ), а также типичные, зональные, «здоровые» почвы. К особо ценным по продуктивности следует относить почвы с самым высоким (в пределах 10 единиц) для своего типа значением бонитета. Ниже предлагается оценочная шкала степени деградации почв по значению балла бонитета (табл. 3).

Таблица 3

Качественная оценка состояния почв, балл

|

Состояние почвы |

Черноземы южные |

Темно-каштановые почвы |

|

Экстремальное Предел выносливости |

Ниже 30 |

Ниже 20 |

|

(нормального функционирования) |

30—50 |

20—40 |

|

Диапазон толерантности |

50—70 |

40—60 |

|

Порог нормального существования |

70—90 |

60—70 |

|

Оптимум, среда благополучия |

Выше 90 |

Выше 70 |

Реальной возможностью сохранения почвенных ресурсов является создание генофонда почв. Почва обладает свойствами, унаследованными от материнских пород, «наследственными» признаками, отличается генетическим разнообразием, возрастом, всегда имеет индивидуальные черты, морфологические особенности, собственную «биографию». Одна из общепринятых трактовок термина «генофонд» гласит: «вся совокупность видов живых организмов с их проявившимися и потенциальными наследственными признаками»6 Проявившимися и потенциальными признаками, унаследованными от материнских пород, почва обладает в полной мере. Генофонд почв существует испокон веков, только до сих пор его не принимали во внимание. Возможно, это одна из причин повсеместной потери почвами своих основных функций.

Наличие генофонда позволит не только систематизировать и обобщить все наличие почвенных различий в каждом регионе, определить их состояние. Создание генофонда даст возможность выявить «степень редкости», «уникальности» почв, оценить значимость зональных типов почв в каждом регионе, сохранить и восстановить нарушенный почвенный покров. Генофонд почв нужен как основа создания их реальной экологической и экономической ценности. По мере того, как почва утрачивает свои естественные функции, она все в меньшей степени может «отвечать» за сохранение экосистем, эффективно использоваться в сельском хозяйстве.

Целесообразным представляется структура этого документа, состоящая из трех разделов: почвы сельхозугодий, СООПТ и отчужденные из экосистем.

Для сельскохозяйственных угодий необходимо выделить ряд моделей зональных типов почв с их оптимально возможными свойствами и режимами эксплуатации. Восстановление почв возможно при щадящих режимах их эксплуатации, что к тому же является эффективным средством стабилизации гумусного состояния почв. В этот раздел предлагается включать еще две категории почв: почвы, затраты на хозяйственное использование которых соответствуют получаемой прибыли (для черноземов южных СПБ ориентировочно составит 60—70 баллов) и почвы, сельскохозяйственное использование которых убыточно (СПБ ниже 50).

Основными задачами этого раздела являются сохранение плодородия особо ценных по продуктивности почв; восстановление функций почв со средней продуктивностью; разработка и внедрение современных технологий рационального землепользования; обоснованный перевод малопродуктивной пашни в наименее интенсивно эксплуатируемые угодья (сенокосы и пастбища, лесоразведение). Научно-практическая база в Волгоградской области для решения этих проблем имеется.

В системе особо охраняемых природных территорий Волгоградской области не представлены такие ценные природные объекты, как почвенные эталоны, что в значительной мере снижает эффективность природоохранной деятельности. Необходимо выделить эталоны редких, исчезающих разновидностей почв, а также зональных типов почв высоких таксономических уровней. Почвенное разнообразие — залог формирования основного ее свойства — способности создавать условия для жизни живых организмов.

Сохранение естественных почвенных различий необходимо для углубленного изучения почвообразовательного процесса и понимания эволюции природной среды, а также для проведения сравнительного анализа процессов, происходящих в целинных и освоенных почвах. Исследование почв заповедных объектов позволяет оценить степень глобальных процессов. Если почва сама соответствует рангу, достойному ее заповедания, то это только повысит значимость объекта ООПТ. Разрастающаяся в области сеть заповедных объектов тем не менее не охватывает всего разнообразия почвенно-географических условий. В уже созданных природных парках (Волго-Ахтубинская пойма, Эльтонский,

Донской) почвенный покров не типичен своей природно-климатической зоне.

Ежегодно в области происходит постоянный и временный отвод земель нефтегазодобывающей промышленностью без учета качества почв и видов землепользования. Необходимо разработать единый региональный регламент по рекультивации земель, в который следует включить мероприятия, компенсирующие возможные нарушения, вплоть до сохранения миграционных путей для птиц, земноводных, копытных. Процедура отведения земель для несельскохозхяйствен-ных нужд должна учитывать качество почв. В первую очередь отводу должны подлежать низкопродуктивные земли, а также каменистые, щебнистые, смытые.

Помимо создания генофонда почв следует реализовать комплекс мероприятий, среди которых: использование дифференцированного подхода к эксплуатации почвенного покрова с учетом факторов, ограничивающих традиционное землепользование; разработка нормативной базы, обеспечивающей рациональное землепользование; объявление «неприкосновенным» запасом особо ценных по продуктивности и высокопродуктивных почв с баллом бонитета выше среднерайонного (их эксплуатация должна соответствовать условиям, обеспечивающим их высокое плодородие, и быть юридически закреплена); дифференцированное отчуждение земель для несельскохозяйственных нужд; организация щадящего режима пользования, эффективных мер мелиорации, предупреждения развития негативных процессов для почв со средней продуктивностью; разработка единого регионального регламента рекультивации земель.

Реализация этих мероприятий позволит, на наш взгляд, существенно снизить деградацию почв степной зоны Волгоградской области.

Список литературы Возможности предотвращения деградации почв степной зоны Волгоградской области

- Земельные ресурсы Волгоградской области. Волгоград, 1997. С. 14.

- Земельный фонд Волгоградской области. Волгоград, 2003. С. 38.

- Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Волгоградской области в 2002 году». Волгоград, 2003. С. 49.

- Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М., 1990. С. 89.