Возможности применения комплексных сетей в труднодоступных районах Сибири

Автор: Куклина М.В., Уразова Н.Г., Галтаева А.Л., Богданов В.Н.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 7-1, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается акторно-сетевой подход и теория комплексных сетей. Авторы предлагают вниманию географов применение акторно-сетевого подхода в географических исследованиях в труднодоступных районах. Дан обзор ключевых понятий, используемых при акторно-сетевом подходе, сферы их применения и сравнение с отечественной традицией в географических исследованиях. Используя категориальный аппарат, предложенный сторонниками акторно-сетевого подхода, автор рассматривает дороги труднодоступных районов Сибири в качестве основных посредников социальных отношений: их физическое, социальное и культурное значение, особенности использования различными акторами, используемые транспортные средства, территориальные закономерности размещения. Полевые материалы были собраны в Окинском районе Республики Бурятия в 2012 году, в населенных пунктах Тора-Хем Тоджинского кожууна Республики Тыва, Алыгджер Нижнеудинского района, Ербогачен Катангского района Иркутской области в 2013 году. В расчётах транспортной доступности и в принятии правительственных решений учитываются лишь официально признанные постоянные и сезонные дороги, на картах же к ним добавляются вьючные тропы...

Комплексные сети, использование актор-сети, инфраструктура, глобализация, теория социальных сетей

Короткий адрес: https://sciup.org/142221378

IDR: 142221378 | УДК: 332 | DOI: 10.17513/vaael.633

Текст научной статьи Возможности применения комплексных сетей в труднодоступных районах Сибири

The article deals with the actor-network approach and the theory of complex networks. The author offers geographers the use of actor-network approach in geographical research in remote areas. The review of the key concepts used in the actor-network approach, the scope of their application and comparison with the national tradition in geographical research.

Using the categorical apparatus proposed by the proponents of the actor-network approach, the author considers the roads of hard-to-reach regions of Siberia as the main intermediaries of social relations: their physical, social and cultural significance, the features of the use of various actors, the vehicles used, the territorial patterns of location.

The field materials were collected in Okinskiy district of the Republic of Buryatia in 2012, in the settlements of Tora-Khem todzhu district of the Republic of Tuva, Alygdger nizhneudinskiy district, Erbogachen Katangsky district of the Irkutsk region in 2013.

Only officially recognized permanent and seasonal roads are taken into account in transport accessibility calculations and government decision-making, and pack trails are added to them on maps. Meanwhile, other types of transport routes can be important in the perception of transport accessibility and movement practices.

It is noted that in remote areas the introduction of new social relations is faster than in cities with dense Soviet infrastructure and social relations inscribed in it. As a result, the areas of hard-to-reach areas are expanding, while habitable areas are shrinking along transport routes and large cities.

Цель исследования

Технологии и инфраструктура с одной стороны, меняют наши повседневную деятельность, мобильность, способы навигации и коммуникации, с другой позволяют предприятиям и правительствам лучше отслеживать, измерять, обеспечивать безопасность и контроль. В результате усиливаются взаимосвязи и взаимозависимости различных уголков мира, увеличиваются и ускоряются потоки информации, людей и товаров. Решения и контроль над деятельностью в определённом месте могут происходить за сотни километров, однако последствия также существенны, как и происходящее в непосредственной близости. С другой стороны, географическое положение субъектов в непосредственной близости автоматически не означает разделения социального пространства. Для того, чтобы зафиксировать происходящие изменения, исследований на уровне одного масштаба оказывается недостаточно. Поэтому исследователями отмечается, что в процессе развития инфраструктурных связей и сетей картезианское пространство уступает место сетевому. В соответствии с логикой сетевого пространства отдельные узлы сети (города, вернее даже отдельные районы в городах) становятся всё более взаимосвязанными, формируется новый, сетевой вид урбанизма [17, 18], в то время как не-узловые пространства всё более исключаются из потоков и сетей.

Материал и методы исследования

Между тем, последствия глобализации отмечаются даже вдали от городов, где отношения между индивидами и сообществами с окружающей природной средой на первый взгляд менее опосредованы технологическими и информационными сетями. Крайний пример таковых сообществ – труднодоступные районы. В бюрократическом дискурсе они проблематизируются в связи с инфраструктурными вопросами управления, вопросами социальных гарантий, компенсаций, продовольственного обеспечения, внешнего управления и безопасности, иными словами в связи с вопросами функционирования социальных и технических сетей в условиях ограниченной транспортной доступности.

В то время как сетевая теория уже довольно прочно закрепилась в отечественной географии для описания сетевой организации городов [6; 10], за пределами городов более успешными остаются традиции исследований культурного ландшафта [11] и ресурсных этнохозяйственных территорий [13], которые больше сосредоточены на изучении связей социальных общностей в природной среде.

В частности, подходы к изучению сети мировых городов на основе развития работ У. Кристаллера и А. Лёша, подробно рассмотрены П. Тэйлором, который считает внешние связи (connections) основной причиной существования городов (raison-d-etre) [17].

В теории социальных сетей дистанцией обозначается количество различных посредников между двумя акторами. В частности, в работе Д. Траверса и С. Милграма [6], а впоследствии в работе исследователей из Университета Колумбии [2], географическое положение имеет основное значении при формировании связи между индивидами. Исследователи выделяют помимо «хабов», – элементов сети, имеющих наибольшее количество связей, – те элементы, которые соединяют разные сообщества, т.е. пользуются центральностью положения посредине (betwennesscentrality) [12]. В частности, можно привести пример приграничных районов, которые, несмотря на меньшее количество связей, чем центральные районы, имеют свои преимущества за счёт соединения двух разных регионов.

Следуя разработкам М. Грановет-тера, особое внимание следует уделять «слабым» связям, служащих «мостами» для циркулирования, обмена и обновления информации с внешним миром, потому что при «сильных» связях члены сообщества владеют практически одной и той же информацией.

В частности, М. Грановеттером продемонстрировано влияние социальных сетей на такие экономические показатели как трудоустройство, ценообразование, продуктивность и инновации. Примером «сильных» связей может быть изолированное сообщество. За счёт исследования подобных «слабых» связей возможно расширение исследований локальных сообществ за пределами только традиционных и сельских.

Говоря о географии социальных сетей, социологи говорят о перемещениях людей в течение времени и их конструировании сетей во времени (периодичность связей) и в пространстве (далеко/близко, по телефону/по Интернету) при помощи различных средств (визитов, встреч, телефонных переговоров, электронных сообщений). Продолжая предложенное М. Грано-веттером деление социальных связей на сильные и слабые, они настаивают на том, что, благодаря развитию технологий и мобильности, в настоящее время возможно поддержание даже сильных связей на расстоянии при условии регулярных визитов. Причём с увеличением доступности различных форм коммуникации на расстоянии авторы предполагают, что увеличивается и количество поводов для встреч.

Социально-экономических компонентов сетевых структур.

Для изучения социально-экономических компонентов сетевых структур используется акторно-сетевой подход (АСП), в котором акцентируется вни- мание на работе по формированию сетей акторов различного происхождения и оценке устойчивости тех или иных связей и организации приоритетов при формировании сетей.

Если традиционно вопросы функционирования актор-сетей изучались в плотных городских условиях, то в Байкальском регионе есть возможность сфокусироваться на тех ареалах, где подобные сети имеют наименьшую плотность. Подобная перспектива позволяет более детально рассмотреть влияние каждого участника сети в отдельности, благодаря их разреженности, изучить значимость и прочность тех или иных сетевых связей, и на основе их анализа рассматривать территориальные закономерности формирования социально-экономических ассоциаций.

Характерно, что АСП одинаковым образом описывает любые отношения, которые носят материализованный характер. Участниками отношений могут быть как люди, так и иные сущности, которые, таким образом, также наделяются субъектностью деятельности, становятся актантами. Полученная в результате анализа актор-сетей информация позволяет далее развивать исследования на платформе комплексных сетей.

Данный подход частично опирается на комплексные исследования, посвященные изучению устойчивого развития туризма [7, 12].

Результаты исследования и их обсуждение

В Байкальском регионе комплексные исследования представлены работами [8, 9] и др. В работе Н.Н. Даниленко и Н.В. Рубцова [8] рассчитана оценка результативности сферы рекреации и туризма с помощью показателей социально-экономической эффективности на основе официальных статистических данных Иркутскстата и Бурятстата. Однако не решенным остаётся вопрос о соизмеримости различных факторов, влияющих на устойчивое развитие. Кроме того, обобщение туризма как общего набора количественных характеристик оставляет вне пределов внимания разнообразие и роль различных акторов, вовлекаемых в данную сферу.

С другой стороны, используются наработки в сфере изучения лишь единичных факторов (например, только экономические или т.п.). Примерами исследования отдельных факторов являются: оценка рекреационных ресурсов [3, 14]; этнорекреационных ресурсов [9]; транспортной доступности и сезонности [1]; инфраструктуры пространственных данных Байкальского региона [5].

Дополняя проведенные ранее исследования, мы нацелены на детализацию различных акторов, действующих в сфере туризма, и изучение взаимосвязей и взаимозависимости между ними при помощи комбинирования различных методов: наблюдение с элементом опи-сательности; исторический; сравнительный; картографический; аналитико-статистический; экспедиционных исследований; математического моделирования; социологический.

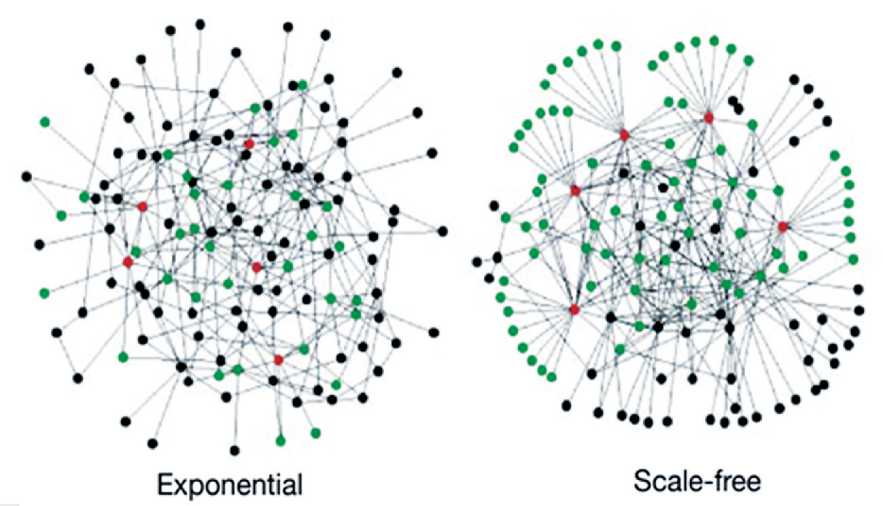

Полученная в результате анализа ак-тор-сетей информация позволит далее развивать исследования на платформе комплексных сетей (рисунок).

В противоположность акторно-сетевому подходу теория комплексных сетей (ТКС), разграничивая сущности в соответствии с их свойствами, обра- тила на себя внимание и зарекомендовала, как надежный подход к решению сложных многоакторных задач в системах любой природы. Важно, что сложность систем оказалось возможным интерпретировать широким спектром сетевых представлений, в том числе в виде сетей: временных (динамических), многослойных (мультиплексов), взаимозависимых, стволовых [15], комбинированных [16], агрегированных, а также их обобщения – кружева единых сетей (КЕС) [2].

Кроме того, в рамках ТКС было освоено изучение систем, обладающих сетевой структурой и содержащих узлы, числом в миллионы и свыше. Это оказалось доступным главным образом, в связи с глубоким использованием глобальной сети Интернет и развитием методов и технологий высокопроизводительных вычислений. Подобные сети называют «большими» или «крупномасштабными» сетями, причем в англоязычной литературе используют термины: «large», «large-scale», и, иногда, «massive». В работе [9] предлагалось характеризовать данные сети как «громадные» и указывались проблемы, возникающие при исследовании таких сетей.

Exponential

Scale-free

а

б

Типологии экспоненциальной и безмасштабной сетей [13]

При освоении крупномасштабных сетей серьезной проблемой является сбор практических данных для проведения исследований и последующего анализа сетевой картины. Требуются значительные финансовые и технические ресурсы, чтобы построить, например, социальную сеть или технологическую коммуникационную сеть в пределах мегаполиса или региона. С появлением инструментов глобальной сети Интернет оказалось возможным, например, посредством автоматизированных средств осуществить выборку данных для построения подсети на основе социальных сетей (Facebook и подобных). Системы распределенных вычислений (высокопроизводительные кластеры) и быстро прогрессирующие информационные и коммуникационные технологии предоставили возможность хранения полученных массивов данных значительного объема и быстрой их обработки (расчета сетевых метрик и визуализации).

Если суммировать, потенциал ТКС, мощно и серьёзно реализован в отдельных дисциплинах, но все еще не использован в полной мере для того, чтобы раздвинуть временные и концептуальные границы и подступиться к надежным и эффективным решениям социально-экономических и биосоциальных задач различных масштабов в разнообразных предметных областях.

Основным критерием выделения труднодоступных районов является ограниченная транспортная доступность. В Европе удалённость рассчитывается в зависимости от плотности транспортной сети: согласно их подходу, лишь 10 % территории земли относится к удалённым, которые они обозначают как находящиеся в 48 часах от крупного города (Nelson, 2015). В Канаде и Австралии разработаны индексы удалённости, которые определяют уровень доступа к предприятиям здравоохранения (health services). Индексы транспортной удалённости, разрабатываемые в Австралии, рассчитаны на основе удалённости по дороге от заселённых локальностей (любые населён- ные пункты) до сервисного центра (населенного пункта с численностью населения более 1000 человек) (Australian Population and Migration Research Centre 2016). Изучение роли дорог в организации повседневной жизни местных сообществ с позиции социальной антропологии ограничивается отдельными случаями (Aporta 2004; Argounova-Low 2012, Dalakoglou and Harvey 2012).

Строительство автомобильных дорог считается одним из способов обеспечения транспортной доступности и улучшения социального-эко-номического положения местных сообществ [4]. Но необходимость строительства транспортных путей может быть поставлена под вопрос в степных и полупустынных равнинных районах. Если посмотреть на перечень труднодоступных районов, то можно отметить, что все они находятся либо в горных, либо в тундровых и лесотундровых условиях, где невозможно использование обычных грунтовых дорог. Также имеет значение: кто является пользователем дорог: по наблюдениям Ю. Константинова, «когда путешествие по тундре рассматривается с точки зрения оленевода, проблемы отсутствия дорог не существует» [19, 20]. Таким образом, следует учитывать, что изоляция от внешнего мира в виде отказа от автомобильных дорог может быть добровольным выбором отдельных локальных сообществ.

Используя категориальный аппарат, предложенный сторонниками акторно-сетевого подхода, дороги могут рассматриваться в качестве посредников социального взаимодействия.

Заключение

В статье даны лишь наброски для дальнейших исследований, которые демонстрируют широкие перспективы исследований социальных отношений в географии: какие актанты соединены между собой, какие связи устойчивы, и какие могут прерваться, и каким образом данные сети меняются структуру географического пространства.

Список литературы Возможности применения комплексных сетей в труднодоступных районах Сибири

- Абалаков А.Д. и Панкеева Н.С. Особенности развития туризма в период глобального экономического кризиса//География и природные ресурсы. 2011. № 3. С. 111-117.

- Аминова М., Россодивита А., Тихомиров А.А., Труфанов А.И. Кружево Единых Сетей (Как справляться с миром)//Научные nруды Вольного Экономического Общества России. 2011. Т. 148. С. 190-207

- Байкальский институт рационального природопользования Байкал: природа и люди. Энциклопедический справочник/ред. А.К. Тулохонов. Улан-Удэ: Изд-во БНЦСО РАН, 2009.

- Безруков Л.А. Континентально-океаническая дихотомия в международном и региональном развитии. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2008. 369 c.

- Бешенцев А.Н. Инфраструктура пространственных данных Байкальского региона: размещение и картографирование//ИнтерКарто/ИнтерГИС: материалы Международной конференции. 2016 Т.22 № 1. С. 105-110.

- Блануца В.И. Географическое изучение сетевого мира: исходные установки и перспективные направления//География и природные ресурсы. 2012. № 1. С. 5-13.

- Гуляев В.Г. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие: учебник/В.Г. Гуляев, И.А. Селиванов; Российская международная академия туризма. М., 2008. С. 27-28.

- Даниленко Н.Н., Рубцова Н.В. Туризм и устойчивое развитие региона: социальный и институциональный аспекты. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. 157 с.

- Евстропьева О.В. Этнорекреационный потенциал Байкальского региона//География и природные ресурсы. 2013. № 1. С. 127-135.

- Замятина Н.Ю. Социальная лесотундра: географическая подвижность как элемент семейных траекторий жителей северных городов (на примере Норильска и Дудинки)//Неприкосновенный запас. 2014. № 5 (97). С. 189-208.

- Калуцков В.Н. Ландшафт в культурной географии. М.: Новый хронограф, 2008. 320 с.

- Киякбаева Е.Г. Индикаторы устойчивого развития туризма и их использование в федеральных программах развития туризма в России, 2014. № 1 (29) С. 78-80.

- Рагулина М.В. Культурная география: теории, методы, региональный синтез. Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2004. 171 с.

- Рященко С.В., Богданов В.Н., Романова О.И. Региональный анализ рекреационной деятельности. Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СОРАН, 2008. 143 с.

- Тихомиров А., Труфанов А.И., Россодивита А. Модель взаимодействующих стволовых сетей в решении задач топологической устойчивости сложных систем.//Безопасность информационных технологий. 2013. № 1. C. 125-126.

- Ashurova Z., Myeong S., Tikhomirov A., Trufanov A., Kinash N., Berestneva O., Rossodivita A. Comprehensive Mega Network (CMN) Platform: Korea MTS Governance for CIS Case Study. Information Technologies in Science, Management, Social Sphere and Medicine (ITSMSSM 2016). AtlantisPress. 2016. P. 266-269.

- Graham S. Introduction: Cities and Infrastructure Networks//International Journal of Urban and Regional Research. 2000. № 1. Т. 24. Р. 114-119.

- Graham S., Marvin S. Splintering urbanism: networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition. London & New York: Routledge, 2001.

- Konstantinov Y. Roadlessness and the person: mode of travel in the reindeer herding part of the Kola Peninsula//Acta Borealia. 2009. № 1. Т. 26. Р. 2