Возможности применения микрозондового анализа образцов круговой керамики к изучению технологии древнего гончарства карелов в эпоху средневековья

Автор: Поташева Ирина михайловнА., Чаженгина Светлана юрьевнА., Светов Сергей анатольевиЧ.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 8 (137), 2013 года.

Бесплатный доступ

Излагаются результаты исследования образцов бело- и красноглиняной круговой керамики городищ Северо-Западного Приладожья с применением метода электронно-зондовой микроскопии (SEM). Задачи исследования состояли в определении технологии составления формовочных масс трех наиболее ранее появившихся типов посуды, установлении источника каолинового сырья для изготовления белоглиняной посуды и, наконец, в оценке возможностей указанного метода для изучения древней керамики. Исследовано шесть образцов теста гончарных изделий. Определен химический и минералогический состав глин и примесей для образцов формовочных масс круговой посуды с городищ Тиверск, Хямеенлахти-Линнавуори, Паасо и керамического теста сосуда из Новгорода. Установлено, что белоглиняные сосуды, выделившиеся в отдельную группу, отличную от остальных изделий по химическому составу теста, согласно проведенному ранее масс-спектрометрическому анализу (ICP-MS), являются продуктами импорта и, вероятно, происходят из Новгородской области.

Северо-западное приладожье, древние карелы, гончарная керамика, технология производства, микрозондовый анализ (sem)

Короткий адрес: https://sciup.org/14750563

IDR: 14750563 | УДК: 903.024:550.84

Текст научной статьи Возможности применения микрозондового анализа образцов круговой керамики к изучению технологии древнего гончарства карелов в эпоху средневековья

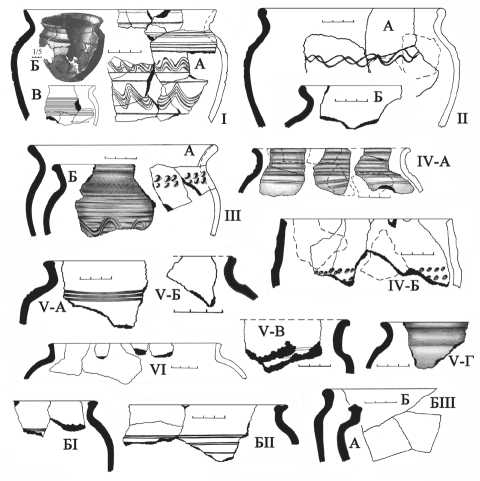

В статье излагаются результаты продолжающегося исследования, направленного на изучение технологии гончарного производства древних карелов в эпоху Средневековья, с использованием методов естественно-научных дисциплин. Объектом исследования является гончарная посуда древнекарельских городищ Северо-Западного Приладожья, функционировавших в XII–XIV веках. При раскопках указанных памятников обнаружены многочисленные фрагменты гончарной посуды (4125 обломков), из которых на данный момент восстановлено 156 кухонных горшков. В основном это небольшие емкости диаметром 14–22 см по венчику, которые использовались для приготовления пищи. Морфологические характеристики сосудов и технологические особенности производства посуды дали основания для выделения в керамическом комплексе разновременных групп и типов керамики с вариантами (рис. 1).

Горшки объединены в две группы, первая из которых представлена керамикой из красножгущихся глин (128 горшков), вторая – посудой из светло-жгущихся (каолиновых и слабоожелезненных) глин (28 горшков), приобретающих светлый (белый, кремовый) цвет после обжига. Систематизация материала проводилась с использованием традиционного в археологии метода сравнительной типологии. Суть данного метода заключается в поиске аналогий среди датированных комплексов круговой посуды крупных средневековых городов для выделенных на городищенском материале типов сосудов с целью определения периодов их бытования. Вкратце представим основные типы гончарной керамики древних карелов и определим периоды их бытования. Тип I1 – восемь сосудов S-видной профилировки с округлым плечиком и коротким венчиком (рис. 1: I). По оформлению края венчика выделяются три

Рис. 1. Основные типы гончарной посуды городищ Северо-Западного Приладожья варианта: А, Б, В. Отличительной чертой керамики типа I является значительная ширина орнаментального фриза на изделиях, что характерно для ранней посуды. Период бытования типа I, вероятно, выпадает на вторую половину X – первую половину XI в.2 Тип II объединяет 50 сосудов S-видной профилировки с отогнутым наружу венчиком (рис. 1: II), имеющим валикообразное утолщение края с внутренней стороны. В рамках типа выделяется группа сосудов с ложбинкой на внутреннем крае венчика, предположительно предназначавшейся для фиксации крышек. Тип II является наиболее широко распространенной формой горшков средневековой Руси. Время появления типа II на городищах, по-видимому, следует связывать с XII в.; горшков с ложбинкой на венчике – с XIII в.3 Верхняя граница бытования типа размыта: в близлежащем Орешке сосуды подобной профилировки употребляются в XV и даже в XVI в. [6; 48. Рис. 16: 25]. Тип III – 13 горшков с выпуклым опущенным плечиком и часто удлиненным венчиком с утолщенным краем (рис. 1: III). По крутизне изгиба шейки выделяются два варианта. Посуда типа III может быть датирована XII–XIII вв., началом XIV в., тем не менее подобные архаичные формы изделий могли сохраняться в быту у населения древнекарельских городищ вплоть до XV в4. Тип IV объединяет 21 горшок с характерной морфологической особенностью – гофрированным венчиком (рис. 1: IV). Вариант А представлен сосудами с отогнутым наружу венчиком, Б – горшками с наклоненным внутрь венчиком. Указанный тип изделий мог употребляться в XIII–XV вв.5 Сосуды с ребристым очертанием плечика объединены в тип V (32 горшка) с четырьмя вариантами (рис. 1: V-А–

Б), различающимися оформлением венчика и выраженностью излома в профиле плечика. Тип мог возникнуть в конце XIII в., учитывая наличие подобной посуды в Новгороде в 1235–1290 гг. [11; 97]; [13; 215, 216. Табл. 43: 5, 44: 2, 4, 5, 7], и существовать вплоть до XV в., по крайней мере это касается вариантов Б, В и Г, сохранявшихся до середины XV в.6 Тип VI включает семь сосудов с хорошо профилированным выпуклым плечиком и коротким венчиком (рис. 1: VI). Горшки типа VI представляют наиболее поздний керамический материал и, вероятно, бытуют в XV в., заходя в последующий XVI в.7 В группе белоглиняной керамики выделяются три типа сосудов. Горшки типа БI схожи с посудой из красножгу-щейся глины типа II-А и имеют характерный венчик с валиком на внутренней стороне (рис. 1: БI). Тип БII – сосуды с высоким плечиком и вертикальным венчиком, имеющим оттяжки с обеих сторон (рис. 1: БII). У горшков типа БIII определительным признаком является ребристое плечико. В зависимости от оформления края венчика в рамках типа выделяются два варианта (рис. 1: БIII-А, Б). Посуда, изготовленная из беложгущей-ся глины, появляется в хозяйстве древних карелов в XIV в.8 Верхняя хронологическая граница существования типа не определяется. В Орешке, на Рюриковом Городище и на поселениях Южного Заонежья белоглиняные горшки сходных форм употреблялись в XV–XVI вв. [4; 111]; [6; 99]; [13; 218. Табл. 46]; [16; 75, 113, 135, 136, 162. Рис. 9, 31, 32, 58: 2] и даже в Новое время [16; 77].

Таким образом, временной диапазон изучаемой нами керамики, возможно, охватывает период в 500 лет или более. Непосредственный интерес для нас представляет технология процесса изготовления бытовой посуды. Работа нацелена на решение следующих задач: во-первых, оценить возможности метода микрозондового анализа для исследования древней керамики; во-вторых, определить технологию составления формовочных масс трех наиболее ранних по времени появления типов посуды и, в-третьих, установить источник каолинового сырья, из которого изготовлена группа белоглиняной посуды городищ. Последняя задача непосредственно связана с исследованием, в ходе которого пробы гончарной керамики древнекарельских городищ изучались методом масс-спектрометрического анализа (ICP-MS) [14]. В результате удалось выделить три группы сосудов, глина для изготовления которых добывалась из трех разных источников: сосуды местного производства из красножгущейся глины, белоглиняные горшки и импортные изделия из красножгущейся глины. Напомним, что основным маркером для классификации формовочных масс стала концентрация редких и редкоземельных элементов (REE) в пробах.

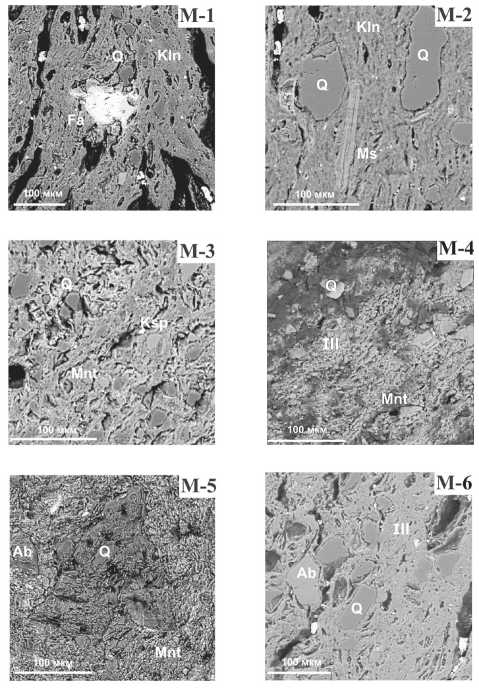

Материал для исследования составили шесть образцов – два фрагмента сосудов из каолиновой глины типов БII (М-2) и БIII (М-1), фрагменты гончарной керамики из красножгущейся глины типов I (М-5), II (М-4) и III (М-3), а также фрагмент новгородского горшка (М-6) из слабо ожелезнен-ной, но не каолиновой глины. Стадия подготовки образцов включала шлифование поверхности среза фрагмента с последующим ее напылением углеродом. Исследования состава и морфологии минералов осуществлялись на сканирующем электронном микроскопе VEGA 11 LSH фирмы Teskan с энергетической анализирующей приставкой INCA Energy Oxford Instruments. Каждый образец просматривался на предмет пористости, химического состава матрицы – основы формовочной массы (глины) и включений отощителя – дресвы или песка, для которого отдельно учитывались размеры и форма.

Итак, перейдем к результатам микрозондово-го анализа и рассмотрим группу образцов теста сосудов из красножгущихся глин (пробы М-3, М-4, М-5, М-6). Данные проведенного ранее ICP-MS анализа показали, что М-3 (рис. 1: III-Б) и М-4 (рис. 1: II-А) – пробы теста красноглиняных горшков являются продуктами местного гончарного производства, М-5 (рис. 1: I) – образец теста импортного сосуда, М-6 – образец теста сосуда, привезенный из Новгорода, обнаруженный там же в слоях Нутного раскопа 2010 г.

Основу формовочной массы всех проб, кроме М-6, составляют глинистые минералы иллит и монтмориллонит. Второстепенные минералы глинистых пород могут быть представлены кварцем, слюдами, полевыми шпатами и пр. Другими словами, естественной примесью в глине является мелкий или пылевидный песок (0,01–0,1 мм). По гранулометрической классификации частиц обломочных пород такая размерность зерен соответствует алевриту (0,001– 0,05 мм) или тонкозернистому (0,05–0,1 мм) песку [9; 16]. В составе глинистой основы импортного (М-5) и новгородского (М-6) образцов присутствует биотит, однако зерна различаются размером и формой (М-5–0,03 мм, бесформенные зерна; М-6–0,15 мм, призматические кристаллы). Среди второстепенных минералов глинистой основы образца М-6, наряду с кварцем, был установлен альбит. Акцессорные минералы представлены цирконом и монацитом (М-5), апатитом и рутилом (возможно, анатазом) (М-6).

Образцы красноглиняной керамики местного производства отличаются по разнообразию состава второстепенных минералов глинистой основы. Для образца М-4 среди второстепенных минералов установлен только кварц, тогда как в состав формовочной массы образца М-3 входят такие второстепенные минералы, как мусковит, калиевый полевой шпат, альбит, олигоклаз (рис. 2). Акцессорные минералы представлены монацитом и ильменитом (М-4), а также гранатом (андрадитом) и магнетитом (М-3).

Рис. 2. Растровые электронно-микроскопические снимки образцов керамики. Обозначения минералов:

Kln – каолинит, Mnt – монтмориллонит, Ill – иллит, Q – кварц, Ms – мусковит, Fsp – калиевый полевой шпат, Fa – фаялит, Ab – альбит

Теперь перейдем к примесным фракциям – отощителю теста, который использовался гончаром в качестве добавки к глиняной массе и улучшал физико-технические характеристики сырья, т. е. глины, в процессе ее подготовки, и сосуда при формовке, сушке и обжиге. Для новгородского образца М-6 дресва представляет собой обломки породы, в состав которой входят кварц, альбит, калиевый полевой шпат, биотит с акцессорными минералами, такими как сфен и циркон. В качестве отощителя, вероятно, использовался элювий магматических пород кислого или среднего состава (возможно, гранит) или сами породы. Известно, что в гончарстве гранито-гнейсовая дресва широко употреблялась в качестве примесного компонента ввиду своей способности увеличивать огнестойкость изделий [1; 105]. В импортном образце М-5 примесь представлена зернами кварца, альбита и калиевого полевого шпата размером до 0,1–0,2 мм, однако различить отощитель и глинистую массу на шлифе данного образца крайне сложно (подробнее об этом будет сказано далее). Для образца красноглиняной керамики местного производства М-4 отощитель просматривается в виде округлых или неправильной формы зерен кварца и альбита размером до 0,6 мм, а также короткопризматическими кристаллами калиевого полевого шпата. В образце М-3 примесью являются более крупные зерна кварца (0,5–2 мм) угловатой формы, а также округлые зерна плагиоклаза андезинового ряда. Состав примесной фракции указанных образцов, а также размер и форма зерен позволяют предположить, что в качестве отощителя для теста красноглиняной керамики местного производства использовался средний (М-4) и крупный песок (М-3).

Другая группа образцов представлена фрагментами сосудов, изготовленных из беложгу-щихся каолиновых глин (М-1 и М-2). Установлено, что в состав основы формовочной массы данных образцов М-1 (рис. 1: БIII-Б) входит каолинит, хотя для образца М-2 (рис. 1: БII) он несколько обеднен алюминием и кремнием. Глина содержит естественную примесь кварца размером 0,03–0,05 мм. В качестве второстепенных минералов в составе глины образца М-1 присутствует микроклин, а для образца М-2 – мусковит. Акцессорные минералы представлены рутилом (М-1 и М-2) и ильменитом (М-2). Небольшое количество примесных минералов, преимущественно кварца, и устойчивых акцессорных минералов является характерной особенностью каолиновых глин [9; 146].

Как и в случае образца М-6, примесные фракции (отощитель) образцов М-1 и М-2 представлены обломками породы размером до 1 мм. Для образца М-1 состав обломков представлен альбитом, авгитом, фаялитом, микроклином, по которому развивается мусковит, а также акцессорными минералами альмандином и монацитом. Для образца М-2 в состав обломков входят альбит, калиевый полевой шпат, биотит, авгит с акцессорными минералами в виде апатита и циркона. Вероятно, в качестве отощителя для формовочной массы этих образцов использовался элювий магматических пород основного состава или сами породы. Особенность образца М-6 состоит в наличии некой органической примеси: в шлифе присутствуют образования, имеющие ячеистую структуру с углеродистыми стенками. По этнографическим и археологическим данным в качестве примеси для отощения керамического теста могли применяться древесная зола и толченый древесный уголь [1; 99]. Не исключено, что подобная примесь присутствует в составе теста образца М-6, однако этот вопрос требует уточнений.

Характеризуя структуру керамического теста, отметим, что для всех образцов, кроме импортного М-5, фиксируется наличие пористости массы, при этом у белоглиняных образцов пористость значительно выше, чем у красноглиняных. Особенность образца теста импортного сосуда (М-5)

заключается в том, что глина и примесь образуют почти монолитную массу. Несмотря на то что зерна калиевого полевого шпата и альбита дифференцируются на шлифе, границы их определить крайне трудно: визуально наблюдается практически полная спекаемость компонентов теста (рис. 2). Не исключено, что подобную структуру черепок приобрел вследствие обжига при более высокой температуре, чем изделия, с которых были взяты остальные пробы.

Изучив химический и минералогический состав глин и примесных фракций в образцах керамического теста отобранных образцов, можно сделать следующие заключения. Все красноглиняные сосуды, кроме новгородского (проба М-6), изготовлены из естественно отощенной или запесоченной глины9. Учитывая, что пробы теста М-3 и М-4 взяты с разнотипных горшков, употреблявшихся населением городищ, можно предполагать, что у средневековых карельских гончаров традиция отбирать сырье одинаковой пластичности сохранялась на протяжении длительного времени. Тем не менее проверка подобной гипотезы требует дальнейших работ в данном направлении. Итак, естественно за-песоченная, или «тощая» (на языке гончаров), глина не требует введения грубого отощителя, например крупнозернистой дресвы. Видимо, поэтому в качестве примеси в керамическое тесто местные гончары использовали песок, который создает менее прочный кристаллический каркас для глиняной массы, не нарушая ее течение. В пластичную каолиновую глину, напротив, часто добавляется крупнозернистая дресва, предохраняющая глину от оползания при формовке сосуда и растрескивания в ходе интенсивной потери влаги при сушке и обжиге. Однако добавка песка не может расцениваться как особенность технологии, так как, отбирая образцы для анализа, мы сознательно выбрали несколько сосудов, в тесте которых просматривалась песчаная примесь.

Тем не менее все образцы теста красноглиняных сосудов отличаются по составу глинистой основы и входящих в нее второстепенных минералов. Забегая вперед, заметим, что различия наблюдаются и в составах примесных фракций. В отношении образцов теста сосудов местного производства (М-3 и М-4) можно заключить, что, несмотря на близость расположения источников сырья, гомогенного по происхождению, они не являлись единым местом добычи материала для производства керамических сосудов. В целом это закономерно – со временем поколения мастеров сменяли друг друга, изменялась технология составления формовочной массы, старые места добычи сырья забрасывались или истощались.

Образцы теста изделий из беложгущейся глины (М-1 и М-2) оказались несколько отлич- ными друг от друга по минералогическому составу при общей принадлежности их глинистой основы к каолиновой группе. Как и в случае с образцами теста из красножгущейся глины, по-видимому, это связано с забором сырья из разных мест выходов пласта глин. Анализ примесного компонента образцов показал сходство в технологии изготовления белоглиняных сосудов (М-1 и М-2) и новгородского образца (М-6). В качестве примеси использована дресва, представляющая собой обломки породы размером до 1 мм. Подобное тождество может расцениваться как дополнительный аргумент в пользу утверждения о новгородском происхождении белоглиняных сосудов.

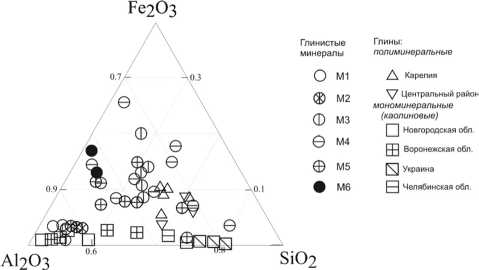

Задача определения источника каолинового сырья для производства белоглиняных горшков решалась путем сопоставления химического состава глинистого минерала с данными геохимии глин известных месторождений каолинитов. Для этого строились трехкомпонентные диаграммы, иллюстрирующие близость химических составов глин из различных месторождений на территории Российской Федерации. Наиболее значительные месторождения каолиновых глин находятся в Новгородской, Воронежской и Челябинской областях (рис. 3). При этом на Северо-Западе России, за исключением Новгородской области, обширных месторождений каолиновых глин нет [2; 19]. Крупные месторождения каолиновых глин имеются и на территории Украины. Результат сопоставления показал, что по химическому составу образцы теста белоглиняной керамики древнекарельских городищ близки глинам двух месторождений, расположенных в Воронежской и Новгородской (Боровичский район) областях. Мы склонны полагать, что само сырье, либо готовые изделия как предмет импорта, или тара для перевозки продуктов попадали на территорию древнекарельских городищ вероятнее из Новгородской, нежели Воронежской земли, учитывая тесные контакты древней Карелии и Новгорода в рассматриваемый период. Сходство также обнаруживается в технологии формовки служебной части белоглиняных сосудов из раскопок древнекарельских городищ и Новгорода: черновой край изделия прикреплялся к внутренней стороне венчика, после чего ему придавалась конечная форма. Сложность состоит в том, что появление керамики из каолиновых глин в Новгороде принято связывать со временем его вхождения

Рис. 3. Тройная диаграмма составов глинистых минералов керамики и глин различных месторождений [2], [3], [7], [12]

в состав Московского государства, т. е. с 1478 г. [15; 244, 247]; [11; 84], в то время как белоглиняные сосуды в близлежащем Орешке появляются с начала XIV в. [6; 99]. Несмотря на то что данный вопрос не представляется нам окончательно решенным и требует специального рассмотрения с привлечением надежным методик определения идентичности глинистого материала, мы предполагаем, что местом происхождения белоглиняных горшков, основу формовочной массы которых составляет каолинит, может считаться Новгородская область.

В результате проведенного исследования установлено, что микрозондовый анализ является эффективным инструментом для изучения технологии составления формовочных масс, используемых древними карелами в Средневековье для изготовления бытовой посуды. Абсолютное преимущество метода заключается в возможности точечного определения химического и минералогического состава как глинистой основы керамического теста, так и примеси – неорганических включений. Микрозондовый анализ образцов керамики позволяет вести наблюдения за структурой теста, а также подходит для выявления продуктов импорта в керамическом наборе памятника при наличии надежных образцов-эталонов. Недостатки метода электронно-зондовой микроскопии связаны в основном с временными затратами, обусловленными длительным процессом пробоподготовки и непосредственного анализа образцов. За пределами возможностей указанного метода остается идентификация органических примесей в тесте, хотя структура их успешно определяется.

POSSIBILITIES OF USING ELECTRONIC MICROSCOPY (SEM) ANALYSIS OF WHEEL-THROWN POTTERY SAMPLES IN STUDY OF ANCIENT KARELIAN POTTERY PRODUCTION TECHNOLOGY USED IN MIDDLE AGES

Список литературы Возможности применения микрозондового анализа образцов круговой керамики к изучению технологии древнего гончарства карелов в эпоху средневековья

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 275 с.

- Гальперина М. К. Глины России для производства керамических изделий: Обзорно-аналитический справочник. М.: ВНИИ-ЭСМ, 1992. 123 с.

- Говорова Л. П. Физико-химические и структурно-минералогические особенности отечественного природного алюмосиликатного сырья//Ресурсоэффективным технологиям -энергию и энтузиазм молодых. Томск: Изд-во ТПУ, 2012. С. 9-11.

- Кильдюшевский В. И. Об одном из типов керамики XIV-XVI вв. крепости Орешек//Краткие сообщения Института археологии. 1981. Вып. 164. С. 111-116.

- Кирпичников А. Н. Историко-археологические исследования древней Корелы («„Корельский город“ XIV в.»)//Финно-угры и славяне. Л., 1979. С. 52-74.

- Кирпичников А. Н. Древний Орешек. Историко-археологические очерки о городе-крепости в истоке Невы. Л.: Наука, 1980. 124 с.

- Крамаренко В. П. Каолиновая кора выветривания гранитоидных пород Украинского кристаллического щита//Каолиновые месторождения и их генезис. М., 1968. С. 46-53.

- Лапшин В. А. Тверь в XIII-XV вв. (по материалам раскопок 1993-1997 гг.). СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. 540 с.

- Логвиненко Н. В., Сергеева Э. И. Методы определения осадочных пород: Учеб. пособие для вузов. Л.: Недра, 1986. 240 с.

- Лопатина О. А., Каздым А. А. О естественной примеси песка в древней керамике (к обсуждению проблемы)//Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. М.: ИА РАН, 2010. С. 46-57.

- Малыгин П. Д., Гайдуков П. Г, Степанов А. М. Типология и хронология новгородской керамики X-XV вв. (по материалам Троицкого XI раскопа)//Новгород и Новгородская земля. 2001. Вып. 15. С. 82-97.

- Митрофанов З. Т., Филинцев Г. П. Глины Карелии. Петрозаводск: Госиздат Карельской АССР, 1956. 160 с.

- Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В. Городище под Новгородом и поселения Северного Приильменья//Труды Института истории материальной культуры РАН. Т. XVIII. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2005. 404 с.

- Поташева И. М., Светов С. А. Геохимические исследования в археологии: ICP-MS анализ образцов круговой керамики древнекарельских городищ//Труды Карельского научного центра РАН. 2013. № 3. С. 136-142. [В печати].

- Смирнова Г. П. Опыт классификации керамики древнего Новгорода: (По материалам раскопок 1951-1954 гг.)//Материалы и исследования по археологии. № 55. Труды новгородской археологической экспедиции. Т. 1. М., 1956. С. 228-248.

- Спиридонов А. М., Герман К. Э., Мельников И. В. Южное Заонежье в X-XVI веках (археология центра Кижского погоста). Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2012. 165 с.