Возможности робот-ассистированного эндопротезирования тазобедренного сустава при дисплазии

Автор: Дгебуадзе Г., Грицюк А.А., Шумский А.А., Мацакан А.М.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 3 (61), 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Дисплазия вертлужной впадины создает значительные технические сложности при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава из-за анатомических особенностей и дефицита костной ткани для размещения компонентов эндопротеза. Применение робот-ассистированных технологий открывает новые возможности повышения точности хирургических вмешательств при данной патологии. Цель исследования. Провести сравнительную оценку эффективности робот-ассистированного и традиционного мануального методов тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов с диспластическим коксартрозом. Материалы и методы. Проведено проспективное исследование ста операций тотального эндопротезирования тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе в период с 2023 по 2025 годы. Пациенты рандомизированы на две группы по пятьдесят человек. Первая группа оперирована традиционным мануальным методом, вторая с применением робот-ассистированной системы MAKO Robot через модифицированный переднебоковой доступ по Хардингу. Всем пациентам выполнялось комплексное предоперационное обследование включая оценку болевого синдрома по шкале VAS, качества жизни по опроснику SF-36, рентгенологическое исследование с определением степени дисплазии по классификации Crowe. Пациентам второй группы дополнительно проводилась компьютерная томография по специальному протоколу для трехмерного моделирования. Контрольные осмотры осуществлялись через три, шесть и двенадцать месяцев после операции. Результаты. Робот-ассистированная методика обеспечила точность позиционирования компонентов эндопротеза с отклонением не более одного миллиметра и одного градуса от предоперационного плана. Период использования костылей сократился с трех месяцев при мануальной технике до шести недель при робот-ассистированном подходе. Длительность госпитализации уменьшилась с шести до трех суток. Через год после операции показатели по шкале VAS составили ноль баллов в группе робот-ассистированного эндопротезирования против двух баллов в группе мануального метода. Качество жизни по опроснику SF-36 достигло девяноста пяти баллов против восьмидесяти баллов соответственно. Осложнений не зарегистрировано в обеих группах. Заключение. Робот-ассистированное эндопротезирование тазобедренного сустава при дисплазии демонстрирует значительные преимущества перед традиционными методами включая высокую точность позиционирования компонентов, сокращение периода реабилитации и улучшение качества жизни пациентов. Данная технология может рассматриваться как метод выбора при лечении диспластического коксартроза с перспективой широкого внедрения в клиническую практику.

Эндопротезирование тазобедренного сустава, дисплазия вертлужной впадины, робот-ассистированная хирургия, MAKO Robot, коксартроз

Короткий адрес: https://sciup.org/142246159

IDR: 142246159 | УДК: 616.728.2-089.227.84-77 | DOI: 10/17238/issn2226-2016.2025.3.7-14

Текст научной статьи Возможности робот-ассистированного эндопротезирования тазобедренного сустава при дисплазии

В последние годы неуклонно растет число операций, выполняемых роботизированным методом при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава как в России, так и в других странах. Применение робота помогает выполнить индивидуальное предоперационное планирование, что обеспечивает точное положение компонентов эндопротеза [1, 2, 3]. Точность имплантации эндопротезов при ТЭТС современными роботами составляет до 1 мм и 1 градуса, индивидуально для каждого пациента [4, 5, 6].

Особенно важна точность робот-ассистированного эндопротезирования тазобедренного сустава при наличии дисплазии вертлужной впадины, когда мы имеем дело с «дефицитом» кости для размещения вертлужного компонента и правильного функционирования искусственного тазобедренного сустава [7, 8]. Технология робот-ассистированной тотальной артропластики включает в себя выполнение КТ по специальному протоколу, сегментацию изображения и планирование рас- положения чашки эндопротеза, интраоперационной навигации, визуализации и ассистирования роботической руки, что в совокупности помогает достигать высокой точности имплантации компонентов эндопротеза, с меньшей травматичностью и длительностью операции, достигать выравнивания длины конечности до 1 мм с контралатеральной [9, 10].

Цель клинического случая показать возможности робототехники при диспластическом коксартрозе, в сравнении с мануальной техникой эндопротезирования.

Методы исследования

Исследование проводилось на базе травматолого-ортопедического отделения в период с 2023 по 2025 годы. В ходе работы было выполнено сто операций тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов с диспла-стическим коксартрозом. Все вмешательства были разделены на две равные группы в зависимости от применяемой хирургической техники. Первая группа включала пятьдесят операций, выполненных традиционным мануальным методом с использованием стандартного инструментария. Во второй группе проведено аналогичное количество вмешательств с применением робот-ассистированной технологии на базе хирургической системы MAKO Robot. Распределение пациентов по группам осуществлялось случайным образом с учетом сопоставимости по возрасту, полу и степени выраженности диспластических изменений.

Все пациенты в предоперационном периоде проходили комплексное обследование, включавшее клинический осмотр с оценкой амплитуды движений в тазобедренном суставе, определение степени укорочения конечности и функциональных нарушений. Болевой синдром оценивался по визуальной аналоговой шкале VAS, качество жизни определялось с помощью опросника SF-36. Рентгенологическое исследование включало выполнение обзорных рентгенограмм таза в прямой проекции с определением степени дисплазии по классификации Crowe.

Пациентам второй группы дополнительно выполнялось компьютерно-томографическое исследование по специальному протоколу для создания трехмерной модели тазобедренного сустава и планирования робот-ассистированного вмешательства. Предоперационное планирование в этой группе включало виртуальное моделирование операции с определением оптимальных размеров и позиционирования компонентов эндопротеза.

Хирургические вмешательства в обеих группах выполнялись через модифицированный переднебоковой доступ по Хардингу. В группе мануального эндопротезирования все этапы операции осуществлялись традиционными методами с использованием стандартных направителей и шаблонов. При робот-ассистированных операциях применялась система навигации с установкой позиционирующих датчиков на костные структуры таза и бедренной кости, что обеспечивало высокоточное выполнение всех этапов вмешательства в соответствии с предоперационным планом. Послеоперационное ведение пациентов включало раннюю активизацию на следующие сутки после операции с дозированной нагрузкой на оперированную конечность. Контрольные осмотры проводились через три, шесть и двенадцать месяцев после операции с оценкой клинических и рентгенологических результатов лечения. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с применением методов описательной статистики и сравнительного анализа показателей между группами.

Для демонстрации различий между методиками хирургического лечения ниже представлены два клинических примера, иллюстрирующих сравнительные возможности традиционного мануального и робот-ассистированного эндопротезирования тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе.

Первый случай тотального эндопротезирования тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе традиционным (мануальным) методом, второй случай с применением робот-ассистированного метода (хирургической системы «MAKO

Robot»). В обоих случаях пациенты до операции были информированы об особенностях хирургических вмешательств и получены разрешения на публикацию личных данных.

Случай 1 – пациентка А. в возрасте 67 лет, поступила в травматолого-ортопедическое отделение с жалобами на болевые ощущения, хромоту, ограничение движений в левом тазобедренном суставе и укорочение левой нижней конечности около 2 см. Со слов пациентки, болевые ощущения на протяжении более 5 лет, консервативное лечение не имело эффекта. Последние 6 месяцев пациентка отмечает прогрессирование болевых ощущений и ограничение амплитуды движений тазобедренного сустава.

Пациентка А. передвигается самостоятельно с опорой на трость, хромая на левую ногу. Амплитуда движений в левом тазобедренном суставе: разгибание/сгибание – 175°/40°, ротация наружная/внутренняя - 6°/0°/0°, отведение/приве-дение – 10°/0°/5°, сгибательно-приводящая контрактура. Выявлено укорочение левой ноги около 2 см. Ранее пациентке установлен тотальный эндопротез правого тазобедренного сустава, боли нет, амплитуда движений удовлетворительная.

На рентгенограммах таза в прямой проекции выявлено: Левосторонний диспластический коксартроз 3 «a» ст. по Crowe, с укорочением на 2 см. Эндопротез правого тазобедренного сустава. (Рисунок 1 а).

Тестирование по шкале VAS 9 баллов, по опроcнику качества жизни SF-36 (40 баллов): Физический компонент здоровья: 20 баллов; Психологический компонент здоровья: 20 баллов.

Рисунок 1. Рентгенограммы таза пациентки А.: а – до; б – после тотального эндопротезирования левого тазобедренного сустава

При контрольном осмотре через год после операции: результатом лечения пациентка довольна, отмечает длительный период реабилитации (3 мес. на костылях, далее еще 3 мес. курс реабилитации для полного восстановления). VAS 2 балла (при длительной нагрузке). Опросник качества жизни SF-36 (40 баллов): Физический компонент здоровья: 40 баллов; Психологический компонент здоровья: 40 баллов.

Случай 2 – пациентка Б. в возрасте 50 лет, при поступлении в травматолого-ортопедическое отделение жаловалась на болевые ощущения, хромоту, ограничение движений в левом тазобедренном суставе и укорочение нижней конечности на 2 см. VAS 9 баллов, Опросник качества жизни SF-36 (40 баллов): Физический компонент здоровья: 20 баллов; Психологический компонент здоровья: 20 баллов.

Согласно результатам опроса, боль в суставе пациентка испытывает в течение последних 15 лет, с прогрессированием боли, хромоты и ограничением амплитуды движений в последние 12 месяцев. Проведенное консервативное лечение не принесло положительного результата.

Пациентка Б. передвигается самостоятельно, без использования дополнительной опоры, прихрамывая на левую ногу. Амплитуда движений в левом тазобедренном суставе: разгибание/сгибание – 75°/40°, ротация наружная/внутренняя – 6°/0°/0°, отведение/приведение – 10°/0°/5°, сгибательно-при-водящая контрактура, движения болезненные, укорочение около 2 см.

По результатам обследования и КТ-сканирования по специальному протоколу для робота, пациентке был установлен диагноз: «М16.3. Левосторонний диспластический коксартроз 3 «а» Crowe, укорочение нижней конечности на 2 см. Рекомендовано оперативное лечение: тотальное робот-ассистированное эндопротезирование левого тазобедренного сустава.

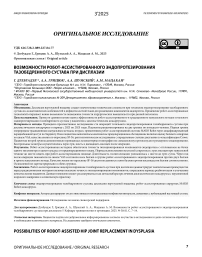

В начале операции в область крыла левой подвздошной кости в передней верхней части фиксировали тазовые датчики позиционирующей матрицы тремя винтами Шанца (Рисунок 2).

Рисунок 2. Фиксация тазовой позиционирующей матрицы в крыло подвздошной кости

Далее в области середины нижнего края левого надколенника фиксировали позиционирующую пряжку (Рисунок 3).

Рисунок 3. Точка фиксации позиционирующей пряжки в области середины нижнего края левого надколенника

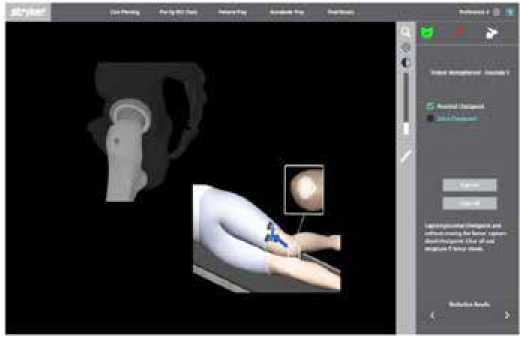

Затем выполняли модифицированный переднебоковой доступ по Хардингу к тазобедренному суставу. В области верхнего края крыши вертлужной впадины и большого вертела бедренной кости устанавливали металлические клипсы для тестирования местоположения костных ориентиров (Рисунки 4 а и б).

аб

вг

Рисунок 4. Положение чекпоинтов: а – схема расположения в области верхнего края крыши вертлужной впадины, б – схема в области большого вертела бедренной кости; интраоперационная картина: в – точка тазового датчика, г – бедренного датчика

Вывихивали головку бедренной кости и выполняли остеотомию шейки (Рисунок 5).

Рисунок 5. Схема выполнения остеотомии шейки бедренной кости

а

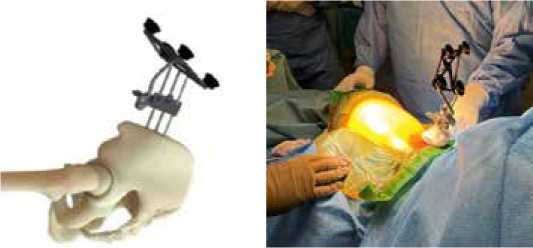

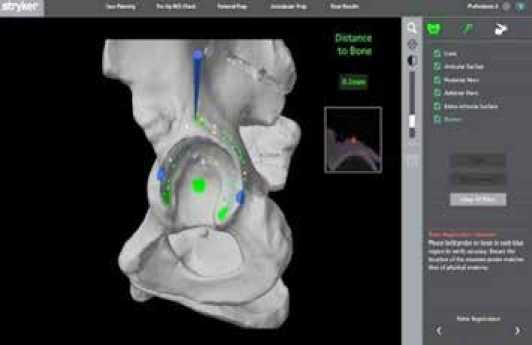

После удаления синовиальной оболочки и суставной губы обнажали край вертлужной впадины, выполняли регистрацию костных поверхностей тазобедренного сустава по схеме на экране компьютера (Рисунок 6).

бв

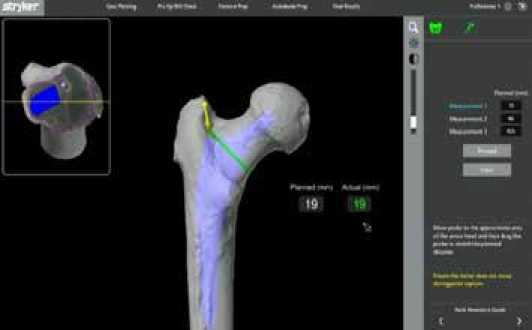

Рисунок 7. Компьютерная схема операции: а – роботизированная рука с фрезой вертлужной впадины, б – предоперационный план (3D модель), в – расположение вертлужного компонента в режиме реального времени

Рисунок 6. Схема регистрация костных ориентиров тазобедренного сустава

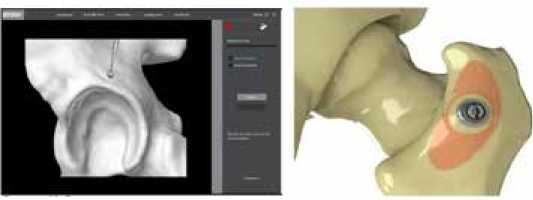

Далее выполняли имплантацию компонентов эндопротеза Stryker: ацетабулярный компонент Trident 54mm\E, бедренный компонент Accolade 3, вкладыш 32/E. После этого одевали примерочную головку и при помощи инфракрасных датчиков определяли длину конечности и офсет бедренной кости. После чего имплантировали необходимую головку COBALT CHROME 32/+4). КТ-3D снимки тазобедренного сустава пациентки Б. до и после оперативного вмешательства представлена на рисунке 8.

С помощью роботизированной руки выполняли римирование вертлужной впадины фрезой в соответствии с предоперационным планом (Рисунок 7 а-в), стоит отметить что в режиме реального времени робот позволяет нам видеть глубину посадки чашки в вертлужную впадину до 1 мм, задавать углы чашки в коронарной и аксиальной проекции, и видеть степень ее покрытия костью во время ремирования кости.

а

б

Рисунок 8. КТ-3D снимки тазобедренного сустава пациентки Б. а – до, б – после оперативного вмешательства

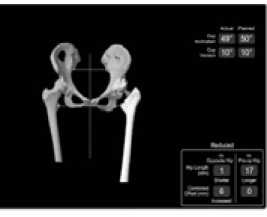

На следующие сутки после операции выполнена контрольная рентгенография тазобедренного сустава. Положение эндопротеза корректное (Рисунок 9).

Рисунок 9. Контрольная рентгенография таза после операции

В результате оперативного лечения длина конечности у пациентки восстановлена. Послеоперационная рана без признаков воспаления, отек отсутствует. Пациентка была активизирована на следующие сутки после выполненного тотального эндопротезирования левого тазобедренного сустава, обучена ходьбе с дозированной нагрузкой на оперированную конечность при помощи костылей, выписана на 3 сутки со дня операции в удовлетворительном состоянии.

При контрольном осмотре через год после операции: Результатом лечения пациентка довольна. VAS 0 баллов Опросник качества жизни SF-36 (95 баллов): Физический компонент здоровья: 45 баллов; Психологический компонент здоровья: 50 баллов.

Результаты и обсуждения

Представленные клинические наблюдения демонстрируют существенные различия в подходах к лечению диспластического коксартроза методами традиционного и робот-ассистирован-ного эндопротезирования. Анализ полученных результатов позволяет провести комплексную оценку возможностей современных технологий в ортопедической хирургии.

Сравнительный анализ двух клинических случаев выявляет принципиальные преимущества робот-ассистированной методики. Пациентка Б., получавшая лечение с применением системы MAKO Robot, продемонстрировала более быстрое восстановление функциональных показателей и качества жизни. Через год после операции оценка по шкале VAS составила 0 баллов против 2 баллов у пациентки А., лечившейся традиционным методом. Показатели качества жизни по опроснику SF-36 также свидетельствуют о превосходстве робот-ассистиро-ванной техники – 95 баллов против 80 баллов соответственно.

Полученные данные согласуются с результатами исследования А.Д. Герасенковой с соавт., которые установили, что отклонение в позиции компонентов от предоперационного плана при использовании роботизированной системы никогда не превышало 1° или 1 мм, в то время как при мануальной методике составило в среднем 2,7±1,0°. Такая высокая точность позиционирования компонентов эндопротеза непосредственно влияет на долгосрочные результаты лечения и снижает риск развития осложнений [11].

Особое значение имеет возможность трехмерного предоперационного планирования при робот-ассистированных вмешательствах. Как отмечают О.В. Пиманчев с соавт., создание трехмерной модели костных структур таза позволяет оптимизировать расположение компонентов эндопротеза и достичь практически идеального соответствия планируемых и фактических параметров. В представленном нами случае удалось точно восстановить длину конечности и офсет бедренной кости, что подтверждается контрольными исследованиями [12].

Анатомические особенности диспластического тазобедренного сустава, описанные В.В. Харченко с соавт., создают дополнительные технические сложности при эндопротезировании. Недоразвитие вертлужной впадины, изменение шеечно-диафизарного угла и нарушение центрации головки бедра требуют высокой точности хирургических манипуляций. Робот-асси-стированная система позволяет в режиме реального времени контролировать глубину посадки чашки с точностью до 1 мм и оптимизировать углы установки компонентов в различных проекциях [13].

Сокращение периода госпитализации также демонстрирует преимущества современной технологии. Пациентка Б. была выписана на третьи сутки после операции, в то время как при традиционном методе госпитализация составила 6 суток. Это согласуется с данными Д.А. Насирли, который отмечает сокращение периода реабилитации при использовании малоинвазивных технологий [14]. Необходимо учитывать период освоения робот-ассистированной методики. По данным А.Д. Герасенковой с соавт., для достижения оптимальных временных показателей при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава требуется выполнение 7 операций. Однако точность позиционирования компонентов остается стабильно высокой с первых вмешательств, что является критически важным фактором для долгосрочного успеха лечения [11].

Экономическая эффективность робот-ассистированного метода проявляется не только в сокращении сроков госпитализации, но и в снижении вероятности ревизионных вмешательств благодаря высокой точности первичной операции. Исследования Д.А. Дегтяревой и В.Г. Самодая подтверждают важность оптимизации хирургических подходов для улучшения функциональных результатов и снижения общих затрат на лечение [15].

Представленные результаты свидетельствуют о том, что робот-ассистированное эндопротезирование тазобедренного сустава при дисплазии обеспечивает более высокие стандарты точности, сокращает период восстановления и улучшает качество жизни пациентов. Внедрение данной технологии в клиническую практику представляется перспективным направлением развития современной ортопедической хирургии.

Выводы

Проведенное исследование робот-ассистированного эндопротезирования тазобедренного сустава при дисплазии убедительно демонстрирует значительные преимущества данной технологии перед традиционными методами хирургического лечения. Анализ ста операций, выполненных в период с 2023 по 2025 годы, подтверждает высокую эффективность применения системы MAKO Robot при коррекции диспластических изменений тазобедренного сустава. Применение роботизированной системы MAKO Robot позволяет значительно сократить длительность использования костылей пациентами в послеоперационном периоде по сравнению с мануальной техникой эндопротезирования.

Робот-ассистированная методика обеспечивает исключительную точность позиционирования компонентов эндопротеза с отклонением не более одного миллиметра и одного градуса от предоперационного плана. Такая прецизионность достигается благодаря трехмерному моделированию костных структур и интраоперационной навигации, что принципиально важно при работе с анатомически измененными структурами диспластического тазобедренного сустава. Возможность визуализации глубины посадки чашки и контроля степени костного покрытия в режиме реального времени позволяет оптимизировать результаты лечения и минимизировать риск развития осложнений. Существенным преимуществом робот-ассистированного подхода является значительное сокращение периода реабилитации пациентов. Длительность использования костылей после операции уменьшается с трех месяцев при традиционном методе до шести недель при применении роботизированной системы. Данное обстоятельство обусловлено меньшей травматичностью вмешательства и более точным восстановлением биомеханических параметров тазобедренного сустава, включая длину конечности и офсет бедренной кости.

Клинические результаты лечения демонстрируют превосходство робот-ассистированной технологии по всем оцениваемым параметрам. Болевой синдром через год после операции практически отсутствует у пациентов, оперированных с использованием роботизированной системы, в то время как при мануальной технике сохраняются остаточные болевые ощущения при повышенных нагрузках. Показатели качества жизни по опроснику SF-36 возрастают до 95 баллов против 80 баллов при традиционном подходе, что свидетельствует о более полном восстановлении функциональной активности пациентов.

Сокращение периода госпитализации с шести до трех суток и ускорение реабилитационного процесса обеспечивают не только медицинские, но и экономические преимущества робот-ассистированного метода. Снижение вероятности ревизионных вмешательств благодаря высокой точности первичной операции дополнительно подтверждает клиническую и экономическую целесообразность внедрения данной технологии.

Полученные результаты позволяют рекомендовать робот-ассистированное эндопротезирование в качестве метода выбора при лечении диспластического коксартроза. Внедрение данной технологии в широкую клиническую практику будет способствовать повышению стандартов ортопедической помощи и улучшению качества жизни пациентов с дисплазией тазобедренного сустава.