Возможности широкоугольной оптической когерентной томографии в визуализации периферического витреоретинального интерфейса и выявлении риска рецидива регматогенной отслойки сетчатки

Автор: Дога А.В., Шкворченко Д.О., Крыль Л.А., Буряков Д.А., Байзулаева М.Р.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести анализ периферического витреоретинального интерфейса после хирургического лечения локальных регматогенных отслоек сетчатки методом комбинированного лазерохирургического воздействия при помощи широкоугольной оптической когерентной томографии (ОКТ) Материал и методы. В исследование включен 21 пациент (21 глаз) с локальной регматогенной отслойкой сетчатки, локализованной в верхней половине глазного дна. Всем пациентам проведено комбинированное лазерохирургическое лечение, которое включало три этапа: 1) Nd: YAG-лазерное иссечение зоны витреоретинального сращения, определяемой с помощью широкоугольной ОКТ; 2) пневморетинопексию; 3) барьерную лазеркоагуляцию края ретинального дефекта после прилегания сетчатки. В послеоперационном периоде всем пациентам проводилось ОКТ-сканирование периферического витреоретинального интерфейса с целью выявления зон патологических витреоретинальных сращений. Результаты. Анализ ОКТ сканов 21 пациента выявил полноценное устранение тракционного компонента в области предшествующего хирургического вмешательства. Тем не менее у четырех пациентов обнаружено наличие витреоретинальных сращений в зонах, примыкающих к области клапанного разрыва. Впоследствии данным пациентам проведена дополнительная барьерная лазеркоагуляция сетчатки вокруг зон патологических витреоретинальных тракций. Заключение. Визуализация периферического витреоретинального интерфейса при помощи широкоугольной ОКТ у пациентов после технологии комбинированного микроинвазивного лазерохирургического лечения локальных РОС позволяет обнаружить зоны патологического тракционного воздействия, которые не поддаются визуализации при наличии отслойки сетчатки.

Витреоретинальный интерфейс, лазеркоагуляция сетчатки, оптическая когерентная томография, регматогенная отслойка сетчатки

Короткий адрес: https://sciup.org/149135323

IDR: 149135323 | УДК: 617.735-007.281

Текст научной статьи Возможности широкоугольной оптической когерентной томографии в визуализации периферического витреоретинального интерфейса и выявлении риска рецидива регматогенной отслойки сетчатки

-

1 Введение. Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) — тяжелое заболевание, которое при отсутствии лечения приводит к значительному снижению зрительных функций. По различным оценкам, распространенность РОС колеблется от 6,3 до 17,9 случая на 100 тыс. человек в год и имеет общий риск возникновения на протяжении жизни приблизительно 0,06% [1-3]. РОС приводит к инвалидизации в 2-9% случаев при несвоевременно начатом лечении. При этом среди всех пациентов с РОС лица трудоспособного возраста составляют 89%, что обусловливает высокую социальную значимость заболевания [4]. Поддержание контакта между ретинальным пигментным эпителием и нейросенсорной частью сетчатки определяется механическими и метаболическими факторами [5]. Нарушение этого взаимодействия характеризуется среди прочего возникновением тракционного компонента, который обусловливает формирование клапанного разрыва [5–7]. Все эти факторы характерны для синерезиса стекловидного тела, заканчивающегося развитием задней отслойки стекловидного тела (ЗОСТ). Именно по этой причине ЗОСТ, как считается, является предшественником РОС. Стоит отметить, что сохраняющийся тракционный компонент после оперативного вмешательства по лечению РОС является одной из основных причин рецидивов отслойки.

Для лечения локальных РОС широко применяются склеропластические операции (интраэпи-склеральное пломбирование), а также пневморети-нопексия. Витрэктомия показывает очень высокий анатомический результат, однако в силу инвазив-ности ее применение является менее предпочтительным у пациентов с сохранной макулярной зоной и высокими зрительными функциями. Согласно данным рандомизированного исследования PIVOT, пневморетинопексия и эписклеральное пломбирование имеют сопоставимый анатомический результат, равный 98,7 и 98,6% соответственно [8].

Важно отметить, что успешность оперативного вмешательства в долгосрочной перспективе, помимо высокого анатомического результата, также определяется отсутствием послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания. Проведенный группой независимых авторов анализ про- и ретроспективных исследований за последние 15 лет демонстрирует, что частота рецидивов РОС зависит от вида хирургического лечения и составляет 5,0-24,0% после эписклерального пломбирования, 25,0-31,4% после

пневморетинопексии, 13,9-37,3% после тампонады силиконовым маслом и 12,7-25,3% после удаления силиконового масла [9].

В то же время доказана эффективность Nd: YAG-лазерной ретинотомии в ликвидации тракционного компонента [10]. Высокий анатомо-функциональный результат данной операции привел к появлению технологии комбинированного лазерохирургического лечения РОС. Анализ результатов применения данной технологии показал возможность полноценного устранения тракционного компонента в зоне клапанного разрыва. Однако для снижения риска рецидива отслойки не менее важным является своевременное выявление витреоретинальных сращений в других периферических областях сетчатки. Расширение диагностических возможностей современных оптических когерентных томографов позволяет проводить сканирование периферических ретинальных отделов вплоть до зубчатой линии. В настоящее время появляется все больше публикаций об изучении периферического витреоретинального интерфейса при помощи ОКТ [11–15]. Анализ же витреоретиналь-ных взаимоотношений после хирургического лечения РОС не проводился, что и определяет актуальность его изучения.

Цель: провести анализ периферического витре-оретинального интерфейса после хирургического лечения локальных регматогенных отслоек сетчатки методом комбинированного лазерохирургического воздействия при помощи широкоугольной ОКТ.

Материал и методы. В клиническое исследование включен 21 пациент (21 глаз) с наличием клапанного ретинального разрыва и локальной отслойкой сетчатки, локализованной в участке от 9 до 3 часовых меридианов. Средний возраст пациентов 56,0±3,5 года. Из них 9 женщин и 12 мужчин. Давность возникновения отслойки сетчатки не более 1 месяца. Острота зрения составила в среднем 0,75±0,04. Срок наблюдения после операции 1 год. Критерии исключения: наличие у пациентов артифа-кии, непрозрачных оптических сред; отслойка сетчатки с захватом макулярной зоны; отслойка сетчатки, локализованная в нижней половине глазного дна с 3 до 9 часовых меридианов; распространенные, субтотальные и тотальные отслойки сетчатки.

Все пациенты обследованы с помощью традиционных, а также специальных методов исследования, в их числе: ультразвуковое В-сканирование («Eye Cube», Ellex, Австралия); фоторегистрация глазного дна («Visucam 500», Carl Zeiss Meditec AG, Германия); спектральная оптическая когерентная томография с применением широкоугольной линзы для улучшенной визуализации витреоретинальных тракций в зоне клапанного разрыва и широкоугольное мультиспектральное лазерное сканирование («Spectralis HRA+OCT» Heidelberg Engineering Inc., Германия). Оценивались характер витреоретиналь-ных взаимодействий, протяженность адгезии.

Комбинированное лазерохирургическое лечение включало три этапа:

1-й этап. Всем пациентам проводилась Nd: YAG-лазерное иссечение зоны витреоретинального сращения на лазерной установке «Ultra Q Reflex» (Ellex Corp., Австралия). Границы зоны иссечения определяли по данным ОКТ в соответствии с площадью витреоретинального сращения. При наличии показаний также проводилось поэтапное комбинированное пересечение ретинальных сосудов в зоне разрывов [16];

2-й этап. Тампонада отслойки газовоздушной смесью через прокол склеры в 4 мм от лимба. В составе газовоздушной смеси использовался 10%-й C3F8. Объем вводимой смеси не более 0,5 мл;

3-й этап. Барьерная лазеркоагуляция по краю ретинального дефекта с получением коагулятов II–III степени по L'Esperance после полного прилегания сетчатки (1–3 послеоперационные сутки).

В послеоперационном периоде всем пациентам повторно проводилось ОКТ-сканирование в зоне оперативного вмешательства, а также в соседних меридианах.

Результаты. С помощью проведенного лечения полное прилегание отслоенной сетчатки достигнуто у 20 пациентов (95,2%).

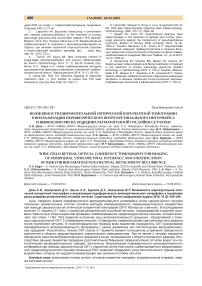

По данным ОКТ, после проведения YAG-лазерной ретинотомии витреоретинальных сращений по краю сформированного дырчатого разрыва не выявлено ни у одного из пациентов (рис. 1). Данные ультразвукового B-сканирования продемонстрировали наличие полной ЗОСТ в зоне локальной отслойки, что свидетельствует о полноценном устранении тракционного компонента.

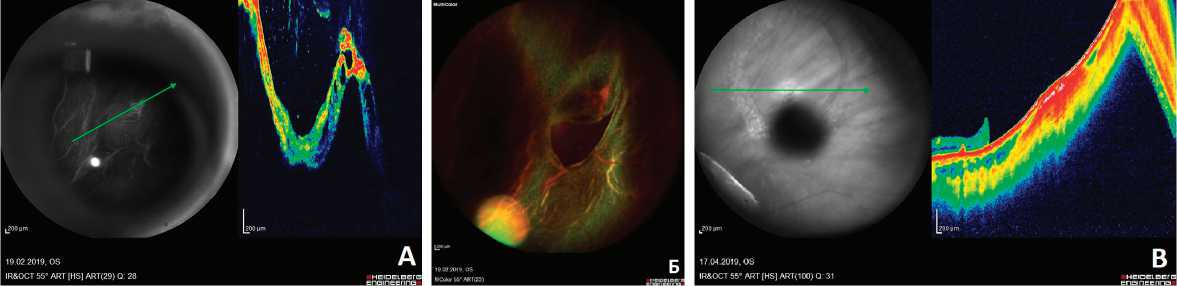

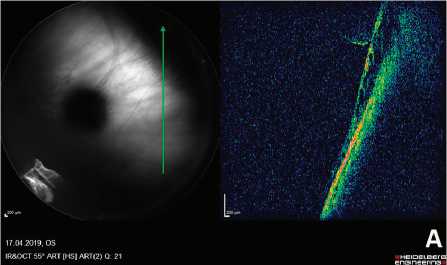

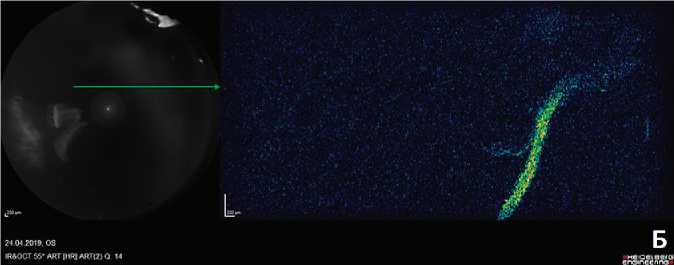

После оперативного вмешательства у 4 пациентов, по данным ОКТ, выявлено наличие витрео-ретинальных сращений в соседних к разрыву меридианах. Анализ ОКТ-сканов у данных пациентов обнаружил следующие дефекты витреоретинально-го интерфейса: в 2 случаях наблюдалось наличие патологического сращения с явлениями ретиношизиса; в 2 случаях — наличие витреоретинальных тракций и незавершенной ЗОСТ (рис. 2). Данным пациентам впоследствии дополнительно проведена барьерная лазеркоагуляция сетчатки вокруг зоны патологических изменений с целью профилактики рецидивов отслойки.

Наличие осложнений не отмечалось. Уровень внутриглазного давления в раннем и позднем послеоперационных периодах не превышал нормальных значений.

В послеоперационном периоде рецидивов отслойки сетчатки не наблюдалось ни в одном из случаев на протяжении 12 месяцев.

Обсуждение. Технология комбинированного микроинвазивного лазерохирургического лечения локальных регматогенных отслоек сетчатки продемонстрировала высокие анатомо-функциональные результаты с полным прилеганием сетчатки в 95,2% случаев. У одного пациента (4,76%) не достигнута полноценная адаптация отслоенной сетчатки, что, по нашему мнению, связано с несоблюдением рекомендаций о вынужденном положении головы после газовоздушной тампонады.

Проведенное исследование демонстрирует высокую информативность широкоугольной оптической когерентной томографии в обнаружении патологи-

Рис 1. ОКТ с широкоугольной линзой: А — до оперативного вмешательства: визуализируются витреоретинальные тракции; Б — мультиспектральное лазерное сканирование (MultiColor) до оперативного вмешательства: отмечается наличие клапанного разрыва с локальной отслойкой; В — ОКТ после оперативного лечения: сетчатка прилежит, тракционный компонент устранен

Рис 2. ОКТ с широкоугольной линзой: А — визуализируется витреоретинальное сращение с явлениями ретиношизиса рядом с зоной предшествующего хирургического вмешательства; Б — визуализируются витреоретинальные тракции рядом с зоной предшествующего хирургического вмешательства ческих изменений витреоретинального интерфейса [15]. Анализ ОКТ-сканограмм пациентов с локальными РОС до и после хирургического лечения показал наличие зон патологического витреоретинального сращения, которые недоступны для визуализации при наличии отслойки сетчатки, что, по-видимому, связано с отсутствием ЗОСТ на данном участке сетчатки. В таких случаях может быть рекомендована дополнительная лазеркоагуляция сетчатки с целью профилактики рецидивов отслойки. Таким образом, представляется перспективным дальнейшее изучение особенностей витреоретинального интерфейса у пациентов после хирургического лечения РОС с использованием широкоугольной ОКТ.

Заключение. Визуализация периферического витреоретинального интерфейса при помощи широкоугольной ОКТ у пациентов после оперативного вмешательства по поводу локальных РОС позволяет обнаружить зоны патологического тракционного воздействия, которые не поддаются визуализации при наличии отслойки сетчатки. Применение данного метода в послеоперационном периоде позволяет сформировать показания к дополнительному лазерному вмешательству и, таким образом, снизить риск рецидива отслойки. Применение метода комбинированного лазерохирургического лечения локальных РОС в совокупности с отграничением зон тракционного воздействия, выявленных на ОКТ, позволяет снизить риски рецидива отслойки.

Список литературы Возможности широкоугольной оптической когерентной томографии в визуализации периферического витреоретинального интерфейса и выявлении риска рецидива регматогенной отслойки сетчатки

- Mitry D, Charteris DG, Fleck BW, et al. The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations. The British Journal of Ophthalmology 2010; 94 (6): 678-4

- Hatef E, Sena DF, Fallano KA, et al. Pneumatic retinopexy versus scleral buckle for repairing simple rhegmatogenous retinal detachments. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015; 7 (5): 1-31

- Sodhi A, Leung LS, Do DV, et al. Recent trends in the management of rhegmatogenous retinal detachment. Survey of Ophthalmology 2008; 53 (1): 50-67

- Либман Е. С., Шахова Е. В. Слепота и инвалидность вследствие патологии органа зрения в России. Вестник офтальмологии 2006; 122 (1): 35-7

- Ghazi NG, Green WR. Pathology and pathogenesis of retinal detachment. Eye (Lond) 2002; 16 (4): 411-21

- Балашова Л. М. и др. Патогенетические факторы развития пролиферативной витреоретинопатии при дистрофической отслойке сетчатки. В кн.: Пролиферативный синдром в офтальмологии. М.: Российский гос. мед. ун-т, 2000; с. 12-3

- Лыскин П. В. Патогенетические различия регматогенных отслоек сетчатки. В сб.: Современные технологии лечения витреоретинальной патологии - 2008: тез. науч.-практ. конф. М., 2008; с. 110-2

- Hillier RJ, Felfeli T, Berger AR, et al. The Pneumatic Retinopexy versus Vitrectomy for the Management of Primary Rhegmatogenous Retinal Detachment Outcomes Randomized Trial (PIVOT). Ophthalmology 2019; 126 (4): 531-9

- Manish N, Pranita C, Shachi W, et al. Management of recurrent rhegmatogenous retinal detachment. Indian J Ophthalmol 2018; 66 (12): 1763-71

- Янилкина Ю. Е., Дога А. В., Володин П. Л. и др. Лазерная ретинотомия с использованием установки Ultra Q Refex в профилактике регматогенной отслойки при осложненных клапанных разрывах сетчатки. Офтальмология 2018; 15 (1): 24-31

- Fawzi AA, Nielsen JS, Mateo-Montoya A, et al. Multimodal imaging of white and dark without pressure fundus lesions. Retina 2014; 34 (12): 2376-87

- Jones WL. Peripheral Ocular Fundus. 3-rd ed. Amsterdam: Elsevier Sience, 2006; 288 p.

- Шаимова В. А., Галин А. Ю., Шаимов Т. Б. и др. Визуализация витреоретинального интерфейса при периферических ретинальных разрывах сетчатки методом оптической когерентной томографии. Современные технологии в офтальмологии 2014; 1: 112-4

- Шаимова В. А. и др. Оптическая когерентная томография в диагностике ретинальных разрывов. Вестник офтальмологии 2013; (6): 52-6

- Дога А. В., Володин П. Л., Крыль Л. А. и др. Диагностическая ценность современных неинвазивных методов исследования периферического витреоретинального интерфейса в выборе тактики лечения больных с клапанными разрывами сетчатки. Практическая медицина 2017; 110 (9): 144-6

- Дога А. В., Володин П. Л., Крыль Л. А., Янилкина Ю. Е. Комбинированная лазерная хирургия клапанных разрывов сетчатки в профилактике гемофтальма. Офтальмохирургия 2017; (1): 60-5.