Возможности системы уголовной юстиции государства как основание криминализации посягательств на особо ценных диких животных

Автор: Гусаренко Д.М.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Проблемы уголовного права

Статья в выпуске: 6, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются организационный и криминалистический аспекты возможностей системы уголовной юстиции в сфере уголовно-правовой охраны особо ценных видов диких животных (ст. 258.1 УК РФ). Автором выделяются проблемы в данной сфере, предлагаются пути их решения.

Уголовная юстиция, основания криминализации, особо ценные виды диких животных, криминалистическая осуществимость уголовного судопроизводства

Короткий адрес: https://sciup.org/143163145

IDR: 143163145

Текст научной статьи Возможности системы уголовной юстиции государства как основание криминализации посягательств на особо ценных диких животных

В научной литературе отмечается, что одним из оснований (факторов) криминализации являются возможности системы уголовной юстиции государства [7, с. 106]. Его смысловое содержание заключается в способности правоохранительных органов страны «перерабатывать», «пропускать через себя» то количество общественно опасных деяний, которые существуют (возникают) в объективной реальности. Отметим, что учёт этого фактора имеет значение для прогнозирования эффективности планируемого уголовно-правового запрета. Это позволяет моделировать и предупреждать возможные ошибки и негативные последствия криминализации, в зависимости от возможностей правоприменения указанного запрета. В этой связи в процессе криминализации важно однозначно ответить на следующие вопросы:

-

а) адекватна ли система правоохранительных органов государства и правовая основа их деятельности складывающейся криминогенной обстановке, то есть тому количеству и распространённости общественно опасных деяний, возникающих в той или иной сфере жизнедеятельности общества ( организационный момент );

-

б) обеспечивает ли современный уровень научно-технического прогресса выявление и фиксацию общественно опасных деяний, а также дальнейшую криминалистическую осуществимость борьбы с ними уголовно-правовыми мерами ( криминалистический момент )?

Рассмотрим выделенные аспекты.

Организационный момент. Игнорирование его в процессе криминализации недопустимо, так как на практике это упущение может привести к негативным последствиям, суть которых вполне убедительно выразил А.И. Коробеев. По его мнению, когда система уголовной юстиции не способна «пропускать» через себя большое количество посягательств, перед правоохранительными органами встаёт дилемма: либо применять закон, перегружая тем самым систему уголовной юстиции и игнорируя принцип экономии уголовной репрессии, либо «закрыть глаза» на указанные деяния, что противоречит принципу неотвратимости ответственности. По мысли А.И. Коробеева, на практике может возникнуть компромиссный вариант, когда уголовный закон применяется, но при этом репрессия будет избирательной, что индифферентно принципу справедливости [5, с. 69–70].

Профилактика как приоритетное средство предупреждения преступности может отойти на второй план, а центр тяжести правоохранительной деятельности может сместиться исключительно в сторону репрессии. Во избежание таких последствий, субъектам криминализации, решая вопрос о целесообразности установления уголовно-правового запрета, надлежит правильно оценить состояние и способность правоохранительной системы обеспечивать эффективную борьбу с общественно опасными деяниями. При этом было бы ошибочным полагать, что если система не соответствует криминогенным реалиям и не способна решать указанные задачи, то вновь возникающие формы общественно опасного поведения должны остаться за рамками уголовноправовой оценки.

На наш взгляд, это, наоборот, является прямым сигналом государству о необходимости своевременного реагирования на изменения криминогенной обстановки и оптимизации системы правоохранительных органов в соответствии с вызовами объективной реальности. В противном случае, если оставить без должной оценки некоторые формы общественно опасного поведения, они могут развиться, усилиться и в конечном итоге превратиться в «трудно излечимую патологию», борьба с которой в будущем будет весьма затруднительной. Другое дело, когда правоохранительная система государства способна обеспечить эффективную уголовноправовую борьбу с общественно опасными деяниями, но её возможности необоснованно сужаются самим законодателем.

Так, Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 150-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] (далее – Федеральный закон № 150-ФЗ) ст. 258.1 УК РФ отнесена к подследственности органов внутренних дел РФ, Следственного комитета РФ, в связи с чем, можно говорить о том, что потенциал правоохранительной системы государства в данном отношении ограничен, поскольку законодателем не учитываются возможности пограничных органов ФСБ России (далее – пограничные органы). Заметим, что последние до 2013 г. успешно осуществляли уголовно-правовую охрану некоторых видов особо ценных диких животных: белуги, калуги, амурского, русского и персидского осетра, севрюги, стерляди, шипа. Например, по данным Главного информационно-аналитического центра МВД России (далее – ГИАЦ МВД России), только в Хабаровском крае за период с 2009 г. по 2013 г. непосредственно пограничными органами выявлено и расследо- вано незаконной добычи калуги и амурского осетра не менее 51 и 32 факта соответственно.

В целом отмечается существенный вклад пограничных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью, представители которой занимаются добычей особо ценных видов диких животных с целью их контрабанды. Например, за период с 2009–2014 гг. на территории Дальневосточного федерального округа при активном непосредственном участии пограничных органов выявлено и пресечено не менее 200 фактов незаконного оборота особо ценных видов птиц – кречетов, 7 случаев незаконной добычи амурских тигров и др. [6, с. 13, 33–35].

Подчеркнём, что актуальность уголовно-правовой борьбы в разы возрастает в местообитаниях особо ценных видов диких животных, а это зачастую приграничная территория, где обеспечение безопасности государства, в том числе и экологической, возлагается на пограничные органы. Например, местообитание осетровых видов рыб – пограничная река Амур и Амурский лиман в Хабаровском крае, соколов-кречетов и сапсанов – Камчатский край, амурского тигра – Хабаровский и Приморский края и др.

Разумеется, для качественного выполнения пограничными органами правоохранительных функций на приграничной территории законодатель наделил их соответствующими правомочиями и создал необходимую организационно-штатную систему, совокупность сил и технических средств. Заметим, что таким потенциалом органы внутренних дел и Следственный комитет РФ не обладают. По этой причине указанные органы не способны полноценно (комплексно) реализовывать функции уголовно-правовой охраны особо ценных диких животных на приграничной территории.

Однако, несмотря на потенциал пограничных органов, они с 2013 г. Федеральным законом № 150-ФЗ лишены полномочий по осуществлению уголовного преследования посягательств на особо ценных диких животных (ст. 258.1 УК РФ).

При этом в пояснительной записке к указанному закону не содержится ни одного обосновывающего довода о целесообразности такого решения [3]. Тем самым законодатель создал условия, при которых расследование объёма (количества) указанных посягательств сегодня всецело возлагается только на систему органов внутренних дел и Следственного комитета РФ.

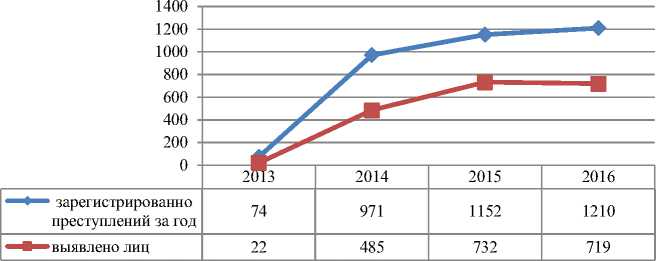

Исходя из этого можно прогнозировать увеличение нагрузки на указанные органы и, как следствие, возможное снижение качества уголовно-правовой охраны особо ценных диких животных, тем более что количество указанных посягательств с 2013 г. по 2016 г. не только не уменьшилось, а продолжает расти. Так, если в 2014 г. зарегистрировано 971 преступление, то в 2015 и 2016 гг. – 1152 и

1210 соответственно, что свидетельствует об их совокупном приросте на 143,2 %.

Рисунок – Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных»), и выявленных лиц, их совершивших, за 2013–2016 гг. (по данным ГИАЦ МВД России)

При таких обстоятельствах, на наш взгляд, потребность в перераспределении правоохранительных полномочий в рассматриваемой сфере очевидна. Приемлемым выходом из сложившейся ситуации может быть объединение возможностей органов внутренних дел, Следственного комитета и пограничных органов, что позволит, предупредить возможные негативные последствия, о которых говорилось выше, а также снизить латентность указанных деяний и в конечном итоге повысить эффективность уголовноправовой охраны особо ценных диких животных. Для решения данной задачи потребуется оптимизация уголовнопроцессуального законодательства в части дополнения подследственности пограничных органов ФСБ России (пп. 3 ч. 3 ст. 151 УПК РФ) ч. 1 ст. 258.1 УК РФ [2].

Криминалистический момент непосредственно связан с научно-техническим прогрессом.

Для понимания его сути необходимо обратиться к истории. Так, до открытия феномена неизменности и уникальности папиллярных узоров у людей (У. Гершель, 1877 г.) криминалисты не имели возможностей опознания (идентификации) человека по отпечаткам его пальцев (дактилоскопия). С момента открытия впервые метод дактилоскопии был применён в 1902 г. в Великобритании. Аналогичный пример связан с возможностью проведения генетической дактилоскопии (А. Джеффрис, 1984 г.). Сегодня указанные методы успешно применяются криминалистами, что позволяет им раскрывать и расследовать самые неочевидные преступления. Разумеется, до открытия этих феноменов такой возможности у них не было, в связи с чем можно предполо- жить, что многие преступления прошлого так и остались нераскрытыми.

Приведённые примеры прямо указывают, что возможности системы уголовной юстиции во многом зависят от достижений науки и техники.

Рассматривая проблему уголовноправовой охраны особо ценных диких животных через призму научнотехнического прогресса, отметим, что сегодня достижения науки и техники позволяют успешно решать криминалистические и, как следствие, уголовно-правовые задачи в рассматриваемой сфере. При расследовании преступлений против дикой фауны используется широкий спектр методов всех возможных видов экспертиз, например микроскопия, молекулярно-генетическое, морфологическое исследования (для установления вида животного, в том числе по их фрагментарным частям (дериватам), патологоанатомические исследования органов, тканей и других образцов от мертвых животных (помогают в установлении причины их смерти). В целях научно-криминалистического обеспечения судопроизводства, формирования исходных образцов для экспертных исследований в рассматриваемой сфере проведены макро- и микроскопические исследования волос амурского тигра, снежного барса, манула, рыси, выдры, сайгака, а также микроструктуры перьев орлана-белохвоста, балобана, японского журавля и многих других редких видов птиц [8, с. 7, 9-10, 13, 22].

Подчеркнём, что установление вида, пола, возраста, ареала обитания диких животных, а также способа, времени, места их добычи позволяет правильно ква- лифицировать посягательства на них, устанавливать ущерб и решать другие уголовно-правовые задачи.

Однако следует признать, что не всегда это возможно в случае глубокой технической переработки дериватов диких животных с целью изготовления из них конечной продукции, например филе, фарш из мяса осетровых видов рыб, подвергшихся высокотемпературному воздействию; отвар из пениса амурского тигра, настойка из его сердца, а также измельчение до порошка костей тигра с целью изготовления лекарств для народной медицины Китая.

Разумеется, такой способ незаконного оборота либо значительно осложняет установление вида, пола и других признаков незаконно добытых диких животных либо вообще исключает такую возможность. Исходя из этого, можно прогнозировать появление новых способов незаконного оборота особо ценных видов диких животных, связанных, прежде всего, с глубокой технологической переработкой их образцов и дериватов, тем более что в Азиатско-Тихоокеанском регионе на них сохраняется высокий спрос [4].

Обобщая изложенное, отметим:

-

1. Возможности уголовной юстиции - это такое состояние системы правоохранительных органов государства, правовой основы их деятельности (организационный момент) и научно-технического прогресса (криминалистический момент), при котором совокупность сил и средств указанных органов обеспечивает выявление и эффективную уголовно-правовую борьбу с социально опасными явлениями объективной реальности.

-

2. В условиях необоснованного ограничения законодателем возможностей уголовной юстиции государства не исключено увеличение нагрузки на органы внутренних дел и Следственный комитет РФ, что, в свою очередь, ведёт к возможному снижению качества уголовноправовой охраны особо ценных диких животных. Оптимальным вариантом решения данной проблемы является расширение уголовно-процессуальных полномочий пограничных органов ФСБ России.

-

3. На современном этапе научнотехнического прогресса достижения в судебно-экспертной сфере обеспечивают органам уголовной юстиции возможность осуществлять эффективную уголовноправовую охрану особо ценных диких животных.

Список литературы Возможности системы уголовной юстиции государства как основание криминализации посягательств на особо ценных диких животных

- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 02.07.2013 г. № 150-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 2013. № 27. Ст. 3442.

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. федер. закона от 29.07.2017 г. № 250-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

- Законопроект № 233026-6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»//Официальный сайт Государственной Думы РФ//URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=233026-6 (дата обращения 20.10.2017).

- Зотов Г. «Чёрные лекарства» для Китая делают из российских тигров и нерождённых детей/Г. Зотов//Аргументы и факты. 2010. № 18; URL: http://www.aif.ru/health/17862 (дата обращения 20.10.2017).

- Коробеев А. И. Транспортные правонарушения: квалификация и ответственность/А. И. Коробеев. М.: Юрид. лит., 1990. 128 с.

- Ляпустин С. Н. Незаконный оборот и борьба с браконьерством и контрабандой редких видов животных и растений на Дальнем Востоке России (2009-2014 гг.): монография/С. Н. Ляпустин, П. В. Фоменко. Владивосток: Апельсин, 2015. 90 с.

- Полный курс уголовного права: в 5 т./под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 1. 1133 с.

- Смирнова С. А. Основы судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны: проблемная записка/С. А. Смирнова, Г. Г. Омельянюк, Ш. Н. Хазиев, В. В. Гулевская. М.: Рос. федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, 2015. 26 с.