Возможности технологии баз данных в изучении древнего вещного мира

Автор: Лихтер Ю.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

Материальные объекты рассматриваются как источники скрытой информации. Источник должен быть преобразован для извлечения этой информации. В результате возникает новая версия или модель материального источника. В семинаре «Морфология древностей» во главе с Ю.В. Л. Щапова разработана системная модель описания материальных источников. Он предполагает, что статистическое определение веса индикации должно следовать его логическому анализу, что позволяет выявлять скрытые факторы, определяющие направление эволюции в исследуемом подборе, и, таким образом, позволяет перейти от поиска «рабочего показателя» к выявлению рабочей подсистемы. Этот принцип показан в разных категориях. База данных представлена в виде серии таблиц, направленных на выявление «рабочей подсистемы» каждой.

Информация, базы данных, признак, модель, вещественный источник

Короткий адрес: https://sciup.org/14328465

IDR: 14328465

Текст научной статьи Возможности технологии баз данных в изучении древнего вещного мира

В вещественном источнике информация содержится в скрытом виде. Чтобы ею можно было пользоваться, ее необходимо преобразовать. При этом создается новая версия или модель вещественного источника ( Яритц, Шух , 1992. С. 74, 75; Гарскова , 1994. С. 40). Одним из возможных преобразований является словесное описание предмета, которое можно рассматривать как словесную модель. Структура и степень формализованности этой модели зависят от цели описания, от знаний создающего ее исследователя и от познавательной модели, на которую исследователь ориентируется.

Наряду со статистической познавательной моделью, которая видит мир как совокупность балансов, средних и инвариантов, во второй половине XX в. все большую роль играет системная модель ( Чайковский , 1996. С. 48–50). Ее принятие позволяет рассматривать объект исследования как целостность, состоящую из взаимосвязанных элементов (подсистем), которые развиваются по своим законам и в то же время связаны между собой ( Щапова и др. , 1990. С. 5). С точки зрения теории эволюции в каждый момент времени развиваться может только одна из подсистем. Только связанные с ней изменения являются направленными и необратимыми и, следовательно, могут служить для диагностики. Изменения в остальных подсистемах не выходят за рамки внутривидового разнообразия.

Системная модель подразумевает, что статистическому определению веса признака необходимо предпослать его логический анализ. Результатом логического анализа любого признака является словарь-классификатор, в котором в упорядоченном виде содержатся возможные значения этого признака. При составлении классификаторов должны быть учтены результаты предшествующих исследований, что делает нормированное описание артефакта программой источниковедческого исследования.

Усилиями Ю. Л. Щаповой и ее учеников, в том числе автора, на семинаре «Морфология древностей» были разработаны структуры описания и словари-классификаторы для разнообразных вещевых категорий ( Щапова , 1989; Щапова и др ., 1990; Кокорина, Лихтер , 1995; Осипов, Лихтер , 2004; Кокорина, Лихтер , 2007; Щапова и др ., 2007). Большая работа по созданию собственных классификаторов и приспособлению лучших зарубежных ведется в музейном сообществе (Система научного описания… 2003; Бызова и др ., 2006; Кузьмина , 1999; 2000; Кузьмина и др ., 2001). Классификаторы для описания изделий из стекла разработаны российскими и польскими учеными (Principes de description des verres… 2002).

Совокупность признаков, выделяемых различными исследователями, объединенная в единую систему, может рассматриваться как системная модель описания вещественного источника.

По форме организации данных она близка к реляционной модели данных, что позволяет предложить логическую структуру Базы данных, которая дает возможность свести до минимума нулевые значения признаков и упростить операции ввода/вывода данных.

При работе с конкретной выборкой использование нормированных описаний и реляционной БД позволяет:

-

• изучать и оценивать информационное разнообразие признаков;

-

• формализовать принципы отбора признаков, необходимых для решения той или иной задачи;

-

• перейти от поиска «работающего признака» к выявлению работающей подсистемы.

Строящаяся от общего к частному иерархическая схема классификации признаков и разбивка их на отдельные группы дает возможность исследователю пользоваться достаточно полной информацией.

Однако возникает вопрос, как отбирать признаки при решении исследовательских задач. Дифференциация, т. е. отбор признаков, необходимых для исследования, по мнению Ж.-К. Гардена, – одна из важнейших исследовательских операций ( Гарден , 1983. С. 208).

При этом наибольшее внимание уделяется выбору диагностических, или, как их еще называют, работающих, признаков, по которым можно сгруппировать артефакты ( Каменецкий и др. , 1975. С. 226). Не существует общепринятого представления, какие признаки являются существенными, а какие – нет. Л. С. Гераськова считает, что такие признаки каждый исследователь интуитивно выбирает сам ( Гераськова , 1988. С. 33).

Как правило, эту задачу пытаются решить статистически: взяв некоторое количество признаков, описывающих конкретную выборку, подсчитывают их корреляцию. При таком подходе главное – найти так называемый «работающий» признак ( Федоров-Давыдов , 1987. С. 7). При этом признано, что неправильный выбор признаков существенно искажает реальные связи между объектами. Однако критерием правильности оказывается результат. Если он не удовлетворяет исследователя, рекомендуется «корректировать список признаков и их значений» ( Там же. С. 132). Таким образом, получается, что результат задан до статистической обработки материала.

Осложняет выделение признаков и то, что, по всей видимости, каждый признак является диагностическим, в противном случае нет смысла его фиксировать ( Каменецкий и др. , 1975. С. 26). При этом, как правило, не определяется, для какой цели группируются объекты и о диагностике чего идет речь. В результате в разных выборках работают разные признаки, что мешает сравнивать выборки между собой.

Очевидно, для решения этой задачи недостаточно привычных археологических методов. Известно, что все многообразие и структура взаимосвязей между параметрами, описывающими явление извне и поддающимися непосредственному измерению (признаками), обусловлены некими скрытыми, но объективно существующими причинами, так называемыми факторами , измерить которые непосредственно нельзя ( Белова и др. , 1996. С. 257–259).

Особенно важно выявление этих скрытых факторов при работе с археологическим материалом, зачастую являющимся единственным источником для решения многих исторических и историко-культурных проблем. Обратившись к археологическим исследованиям, приведем только некоторые примеры зависимости от скрытых факторов.

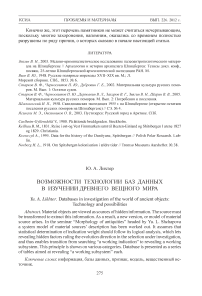

При изучении белорусских изразцов XVI–XVIII вв. исследователи предлагали различные типологии, выстраивали эволюционный ряд, пытаясь установить связь изразцов разных типов. Однако, как показала Н. И. Немцова, типы изразцов зависят от архитектуры печи и приходят на Русь вместе с печами: так называемые красные (красные рамочные) связаны с печами готической архитектуры, полихромные (с эмалевым рельефом) – с печами ренессансной архитектуры, расписные – с печами барочной архитектуры (рис. 1) (Немцова, 1993. С. 30–41). Следовательно, источник изменений – внешний по отношению к изразцам, и попытки выстроить единый эволюционный ряд бесперспективны.

При изучении позднеримской стеклянной посуды на территории СССР исследователи создавали различные ее типологии, в том числе и основанные на толщине стекла. Как показала Ю. Л. Щапова, толщина стекла зависит от технологии изготовления посуды. Сосуды, выдутые в форму, имеют более толстые стенки, чем сосуды, выдутые свободно. Опора на технологию позволила исследовательнице выделить среди стеклянных изделий, найденных при раскопках стеклоделательной мастерской в с. Комарове, продукцию местную и привозную ( Щапова , 1978. С. 230–242).

Египетский фаянс – силикатный материал, состоящий из песка, небольшого количества флюсов (соды) и красителя. Химия египетского фаянса почти не менялась на всем протяжении египетской истории ( Фалькович , 1992. С. 15). Изменения в рецепте привели к созданию нового материала – стекла, в то время как фаянс остался стабильным и недоступным изменениям ( Щапова , 1983. С. 64).

При поиске скрытых факторов многое зависит от того, в какой форме исследователь отображает информацию. Значение этого этапа исследования отмечается уже в школьных учебниках по информатике. Очень важно научиться отображать только наиболее важные, с нашей точки зрения, фрагменты картины мира. Чтобы не потерять самого главного, нужно научиться строить МОДЕЛИ этих фрагментов и научиться работать с ними ( Бешенков и др. , 1995. С. 29).

Древние вещи как часть материальной культуры являются подсистемой культуры в целом. В этом качестве они могут служить историческим источником. Приведем только два примера:

-

• особенности набора бус в погребениях Мощевой Балки (могильник VIII–X вв. на Северном Кавказе, связанный с поселением, контролировавшим выход к перевалу) позволяют сделать вывод, что бусы взимали как плату за проход через перевал ( Лихтер , 1994. С. 113–127);

-

• различия в наборе бус из разновременных памятников саргатской культуры (Западная Сибирь, рубеж нашей эры) позволили установить, что в IV в. н. э. произошла резкая смена набора бус, которую можно связать с изменением источников происхождения и путей поступления бус ( Довгалюк , 1995. С. 11).

Круг интересов автора в значительной степени связан с историей древних производств, поэтому обратимся к некоторым закономерностям производственной истории вещей.

Освоение нового материала связано с развитием технологии изготовления материала и его обработки, поэтому на данном этапе изготовляются вещи простейших форм. За этим следует освоение номенклатуры изделий и конструктивного разнообразия предметов. На следующем этапе происходит освоение способов дополнительного украшения предметов – доработки поверхности, нанесе-

Рис. 1. Типы печей и связанные с ними наборы изразцов

А . Готические печи; B . Ренессансные печи; С . Барочные печи ( Немцова , 1993, рис. 1, 2, 3)

ния декора. После того как использованы все возможности материала, внимание привлекает материал с новыми возможностями ( Пруслина , 1974. С. 37).

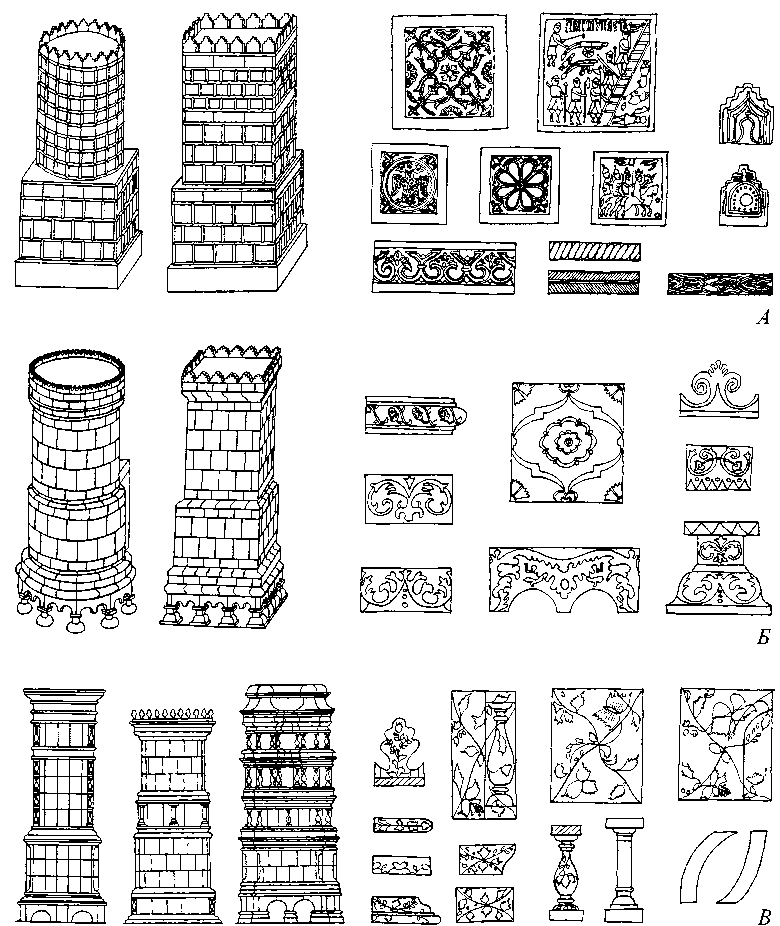

Это утверждение можно проиллюстрировать следующим примером из истории стеклоделия (рис. 2). В XVI–XVII вв. пользовалась огромной популярностью продукция Венеции и других центров, созданных под ее влиянием, – изделия по преимуществу из цветного стекла, сложных форм, с накладным декором ( Polak , 1975. P. 53–69). (Мы не рассматриваем предшествующий длительный этап развития венецианского стеклоделия.) Aкцент ставился на пластике и сочетании цветов.

В конце XVII в. на смену им приходит богемское стекло, бесцветное, прозрачное, тонкостенное, украшенное гравировкой. Декоративный эффект возникает за счет контраста прозрачного стекла и матового декора ( Ibid . P. 105).

В начале XIX в. возникает мода на английское стекло (хрусталь) – прозрачное, бесцветное с толстыми стенками и так называемой алмазной гранью. Декоративный эффект достигается за счет преломления света на гранях ( Ibid . P. 112–117).

Смена моды связана с появлением стекла нового химического состава, дающего новые декоративные эффекты. Появление богемского стекла явилось следствием овладения возможностями получения бесцветного стекла (пока еще тонкостенного), появление английского хрусталя – следствием овладения возможностями получения и толстостенного бесцветного стекла.

Если рассмотреть развитие этих групп, то видно, что мастера-стеклоделы каждый раз проходят один и тот же путь – от простых форм и несложной орнаментации, подчеркивающих свойства материала, к формам сложным и перегруженным декором.

Это же можно увидеть и на других материалах, и в другие эпохи. Например, в Древней Греции к середине VI в. до н. э. было не только освоено производство высококачественной керамики, но и созданы основные типы сосудов. В классическую эпоху развитие связано с изменением и обогащением декоративных композиций ( Горбунова, Передольская , 1961. С. 6).

Развитие московской керамики в XII–XV вв. определял этап освоения керамической технологии. Каждый скачок в улучшении качества теста и обжига приводил к появлению новых, все более сложных конструкций ( Лихтер, Осипов , 1995. С. 91).

Рассмотренный вариант эволюции особенно характерен для высококачественных парадных вещей. При изготовлении утилитарных предметов можно проследить противоположный вариант развития.

Например, обувные подковки, известные в культурном слое древнерусских городов с XV в., появляются вместе с обувью определенного типа (жесткие конструкции с каблуком). Эволюционная линия идет от разнообразия форм и конструкций к появлению универсальной стандартизированной формы, просуществовавшей вплоть до выхода из моды моделей обуви, предполагавших металлические подковки для защиты каблука ( Векслер и др. , 1997).

В связи со спецификой археологических исследований, разделенных по времени и месту, в поле зрения исследователя попадает выборка предметов, для которых надо установить время бытования и происхождение.

Рис. 2. Изменения в декоре стеклянных сосудов

1 . Венецианский бокал; 2 . Богемский бокал; 3 . Aнглийский бокал (1. Harksen , 1980, fig. 3; 2. Gros-Galliner , 1970, вклейка на с. 72 б/№; 3. Miller’s glass buyer’s guide, 2004, б/№, p. 89)

Видимо, в зависимости от этапа эволюции диагностирующими будут оказываться разные признаки. Если направление – усложнение форм, то нам, очевидно, мало помогут признаки, описывающие декор или технологию. И напротив, на этапе изменения технологии морфологические признаки могут играть лишь подсобную роль.

Только правильно определенная подсистема и выбранные в соответствии с ней признаки позволяют делать надежные выводы. Ю. Л. Щапова смогла определить два различных центра происхождения стеклоделия, возникших независимо друг от друга, на основании разницы щелочного сырья – сода (Египет) и зола пустынных растений (Месопотамия) ( Щапова , 1983. С. 87).

На всей территории Европы за пределами римского лимеса находят позднеримские сосуды для питья ‒ несложных форм, но декорированные в технике шлифования. Широкое их распространение (от Северного Причерноморья до Скандинавии) заставляло исследователей искать центры их производства в различных местах поблизости от мест находок. Однако стеклоделие в целом является слишком сложным производством, чтобы оно могло быть доступным племенам Европы за пределами Средиземноморья, входившего в эту эпоху в Римскую империю. Кроме того, наличие холодной обработки стекла свиде- тельствует о существовании разделения труда (между стекольщиком и шлифовщиком). В эту эпоху производство столь сложной продукции могли позволить себе лишь очень богатые владельцы, заинтересованные не в прибыли, а в получении высококачественного продукта. Таким собственником могло быть в первую очередь государство, и мастерские по производству роскошной посуды должны были располагаться в столице или немногих крупнейших городах империи. Следовательно, в позднеримскую эпоху происхождение изделий из стекла может быть определено по способу организации производства в мастерской (Лихтер, 1998).

В домонгольский период истории Древней Руси место происхождения и соответственно время бытования изделий из стекла можно определять по химическому составу стекла. Византийское стекло, поступавшее на Русь до 1204 г. (дата разгрома Константинополя крестоносцами), имело состав Na-Ca-Si; стекло, производившееся в Киеве до 1238 г. (разгром татаро-монголами), имело состав K-Pb-Si. Стекло состава Pb-Si, встречающееся вплоть до конца XIV в., могло быть продукцией Новгорода или каких-то других северо-западных центров ( Щапова , 1963. С. 131).

Определение доминанты развития в любом из рассмотренных случаев определяет и набор признаков. Признак, взятый наугад, без анализа системы, может свидетельствовать о чем угодно, только не о том, что является задачей исследования.

Например, классификация московской керамики основана по преимуществу на качестве теста и использованных глинах (серая, красная, белая). Тем не менее постоянно возобновляются попытки дать определение этим типам керамики по форме среза края сосуда (венчика) ( Бойцов , 1991. С. 34). С моей точки зрения, это не корректно, поскольку близкие формы известны как минимум с XII по XVIII в. Разные периоды, возможно, различаются по частоте встречаемости той или иной формы, но таких подсчетов никто не производил.

В рассмотренных нами выборках, относящихся к разным этапам развития стекла и керамики, работающими, т. е. определяющими макроэволюционные процессы, являются различные подсистемы. Такую подсистему можно выявить в ходе источниковедческого (монографического) описания вещи. Описание по всем подсистемам позволяет оценить уровень разнообразия в каждой из подсистем, чему помогает использование нормированного описания. Результат изучения – выявление факторов, определяющих развитие рассматриваемой выборки, что позволяет определить работающую подсистему. Например, изучение и нормированное описание жилищ населения Прикамья I тыс. до н. э. позволили исследовательнице сделать вывод, что для различения жилищ разных этносов на этой территории достаточно сравнения плановой схемы жилищ, которой соответствует конструктивное решение стен и перекрытий. Жилища одного типа связаны с местным (пермским) населением. Жилища другого – с пришлым (угорским) населением ( Черных , 1992. С. 14, 15).

База данных, состоящая из нескольких таблиц, каждая из которых представляет собой определенную подсистему описания, позволяет алгоритмизировать процесс выявления «работающей подсистемы». Поскольку, как уже говорилось в начале, словари-классификаторы построены иерархически и тер- мины последующего уровня являются уточнениями к предыдущему, мы легко можем определить, в какой подсистеме и на каком уровне выявляется разнообразие.

По нашему мнению, работающей подсистемой можно считать ту, в которой разнообразие прослеживается на высших уровнях иерархии.

ЛИТЕРAТУРA

Белова Е. Б. , Бородкин Л. И ., Гарскова И. М. , Изместьева Т. Ф. , Лазарев В. В ., 1996. Историческая информатика. М.

Бешенков С. А. , Гейн А. Г. , Григорьев С. Г. , 1995. Информатика и информационные технологии. Екатеринбург.

Бойцов И. А. , 1991. Московская красноглиняная керамика начала XIV – XVI веков и возникновение Гончарной слободы в Москве // Московская керамика: Новые данные по хронологии. М.

Бызова Э. П. , Гук Д. Ю. , Шишкова Е. Г. , 2006. Реставрация восточной живописи: лингвистический аспект // Информационные технологии в музее: Мат-лы круглого стола к 25-летию Отдела музейной информатики Гос. Эрмитажа. СПб.

Векслер А. Г. , Лихтер Ю. А. , Осипов Д. О. , 1997. Обувные подковки XV–XVIII вв. (по материалам раскопок в г. Москве) // РA. № 3.

Гарден Ж.-К. , 1983. Теоретическая археология. М.

Гарскова И. М. , 1994. Базы и банки данных в исторических исследованиях. М.; Goettingen.

Гераськова Л. С. , 1988. О создании базы археологических данных на Украине // Компьютеризованные банки данных музейной и археологической информации: Мат-лы межведомств. рабочего совещания (Тбилиси, 22–26 февраля 1988 г.). Тбилиси.

Горбунова К. С. , Передольская А. А. , 1961. Мастера греческих расписных ваз. Л.

Довгалюк Н. П. , 1995. Стеклянные украшения Западной Сибири эпохи раннего железного века: Aвтореф. дис. … канд. ист. наук. М.

Каменецкий И. С ., Маршак Б. И ., Шер Я. А. , 1975. Aнализ археологических источников. М.

Кокорина Ю. Г. , Лихтер Ю. А. , 1995. Проникающее оружие и орудия // Морфология древностей. М. Вып. 3.

Кокорина Ю. Г. , Лихтер Ю. А. , 2007. Морфология декора. М.

Кузьмина Е. С. , 1999. Международные информационные системы описания музейных предметов на основе компьютерных изображений // Музеи и информационное пространство: Проблема информатизации и культурное наследие: Тезисы докл. Третьей ежегодной конф. AДИТ. Ярославль.

Кузьмина Е. С. , 2000. Краткое описание музейного предмета: Еще одна попытка унификации // Музеи и информационное пространство: Проблема информатизации и культурное наследие: Тезисы докл. конф. AДИТ-2000. Владимир.

Кузьмина Е. С ., Ноль Л. Я ., Черненко В. В. , Кощеева Е. Л ., Хургина И. Ю. , 2001. Краткое описание музейного предмета: информационно-лингвистическое обеспечение. // Стандарты описания объектов культурного наследия (Культура: политика модернизации. Вып. 2). Псков; М.

Лихтер Ю. А. , 1994. Бусы из могильника Мощевая Балка // Боспорский сборник. М. Вып. 5.

Лихтер Ю. А. , 1998. Стекло черняховской культуры // РA. № 2.

Лихтер Ю. А. , Осипов Д. О. , 1995. Московская керамика и керамическое ремесло // РA. № 3.

Лихтер Ю. А. , Щапова Ю. Л. , 1991. Замечания и пояснения к машинной версии программы «Сосуды» // Дубко О. Ю, Дубко Т. Ю., Лихтер Ю. А., Щапова Ю. Л . Aртефакт, программный продукт по археологии. М.1

Немцова Н. И. , 1993. О стилях архитектуры русских изразцовых печей XVII–XVIII веков // Коломенское: Материалы и исследования. М. Вып. 5.Ч. 1.

Осипов Д. О. , Лихтер Ю. А. , 2004. Системное описание и классификация кожаной обуви: Методические рекомендации. М.

Пруслина К. Н. , 1974. Русская керамика. М.

Система научного описания музейного предмета: Классификация, методика, терминология / Минкульт РФ, Российский этнографический музей. СПб., 2003.

Фалькович Ю. А. , 1992. Египетские амулеты доримского времени: Опыт составления базы данных: Aвтореф. дис. … канд. ист. наук. М.

Федоров-Давыдов Г. А. , 1987. Статистические методы в археологии. М.

Чайковский Ю. В. , 1996. Aлеатика – наука о случайности // Ценологические исследования. М.

Черных Е. М. , 1992. Жилища племен Прикамья I тыс. до н. э. – первой половины II тыс. н. э.: Aв-тореф. дис. … канд. ист. наук. М.

Щапова Ю. Л. , 1963. Стеклянные изделия древнего Новгорода // МИA. № 117.

Щапова Ю. Л. , 1978. Мастерская по производству стекла у с. Комарово // СA. № 3.

Щапова Ю. Л. , 1983. Очерки истории древнего стеклоделия. М.

Щапова Ю. Л. , 1989. Древнее стекло: Морфология, технология, химический состав. М.

Щапова Ю. Л. , Лихтер Ю. А. , Сарачева Т. Г ., Столярова Е. К. , 2000. Основные принципы изучения древних материалов и технологий // Вестник МГУ. Сер. 8: Ист. № 4.

Щапова Ю. Л. , Лихтер Ю. А. , Сарачева Т. Г. , Столярова Е. К. , 2007. Морфология украшений // Морфология древностей. М. Вып. 4.

Щапова Ю. Л ., Лихтер Ю. А. , Столярова Е. К. , 1990. Морфология древностей. Киев.

Яритц Г. , Шух Б. , 1992. Проект базы данных «REAL» по изобразительным источникам // Информационный бюллетень комиссии по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при отделении истории AН СССР. № 7.

Gros-Galliner , 1970. Glass: A Guide for Collectors. New York.

Harksen S. , 1980. Sсhoenes Glas aus der Staatlichen Galerie Moritz in Halle/Saale.

Miller’s Glass Buyer’s Guide. London, 2004.

Polak A. , 1975. Glass: Its Tradition and its Makers. New York.

Principes de description des verres anciens depuis les temps les plus recules jusqu’ au XIIIe siecle de n. e. Warszawa; Toruń, 2002.

Rau G. , 1972. Körpergräber mit Glasbeigaben // Acta praehistorica et archaeologica. № 3.

Список литературы Возможности технологии баз данных в изучении древнего вещного мира

- Белова Е. Б., Бородкин Л. И., Гарскова И. М., Изместьева Т. Ф., Лазарев В. В., 1996. Историческая информатика. М.

- Бешенков С. А., Гейн А. Г., Григорьев С. Г., 1995. Информатика и информационные технологии. Екатеринбург.

- Бойцов И. А., 1991. Московская красноглиняная керамика начала XIV -XVI веков и возникновение Гончарной слободы в Москве//Московская керамика: Новые данные по хронологии. М.

- Бызова Э. П., Гук Д. Ю., Шишкова Е. Г., 2006. Реставрация восточной живописи: лингвистический аспект//Информационные технологии в музее: Мат-лы круглого стола к 25-летию Отдела музейной информатики Гос. Эрмитажа. СПб.

- Векслер А. Г., Лихтер Ю. А., Осипов Д. О., 1997. Обувные подковки XV-XVIII вв. (по материалам раскопок в г. Москве)//РА. № 3.

- Гарден Ж.-К., 1983. Теоретическая археология. М.

- Гарскова И. М., 1994. Базы и банки данных в исторических исследованиях. М.; Goettingen.

- Гераськова Л. С., 1988. О создании базы археологических данных на Украине//Компьютеризованные банки данных музейной и археологической информации: Мат-лы межведомств. рабочего совещания (Тбилиси, 22-26 февраля 1988 г.). Тбилиси.

- Горбунова К. С., Передольская А. А., 1961. Мастера греческих расписных ваз. Л.

- Довгалюк Н. П., 1995. Стеклянные украшения Западной Сибири эпохи раннего железного века: Автореф. дис.. канд. ист. наук. М.

- Каменецкий И. С., Маршак Б. И., Шер Я. А., 1975. Анализ археологических источников. М.

- Кокорина Ю. Г., Лихтер Ю. А., 1995. Проникающее оружие и орудия//Морфология древностей. М. Вып. 3.

- Кокорина Ю. Г., Лихтер Ю. А., 2007. Морфология декора. М.

- Кузьмина Е. С., 1999. Международные информационные системы описания музейных предметов на основе компьютерных изображений//Музеи и информационное пространство: Проблема информатизации и культурное наследие: Тезисы докл. Третьей ежегодной конф. АДИТ. Ярославль.

- Кузьмина Е. С., 2000. Краткое описание музейного предмета: Еще одна попытка унификации//Музеи и информационное пространство: Проблема информатизации и культурное наследие: Тезисы докл. конф. АДИТ-2000. Владимир.

- Кузьмина Е. С., Ноль Л. Я, Черненко В. В., Кощеева Е. л.,Хургина И. Ю., 2001. Краткое описание музейного предмета: информационно-лингвистическое обеспечение.//Стандарты описания объектов культурного наследия (Культура: политика модернизации. Вып. 2). Псков; М.

- Лихтер Ю. А., 1994. Бусы из могильника Мощевая Балка // Боспорский сборник. М. Вып. 5. Лихтер Ю. А., 1998. Стекло черняховской культуры // РА. № 2.

- Лихтер Ю. А., Осипов Д. О., 1995. Московская керамика и керамическое ремесло//РА. № 3.

- Лихтер Ю. А., Щапова Ю. Л., 1991. Замечания и пояснения к машинной версии программы «Сосуды»//Дубко О. Ю, Дубко Т. Ю., Лихтер Ю. А., Щапова Ю. Л. Артефакт, программный продукт по археологии. М.[35]

- Немцова Н. И., 1993. О стилях архитектуры русских изразцовых печей XVII-XVIII веков//Коломенское: Материалы и исследования. М. Вып. 5.Ч. 1.

- Осипов Д. О., Лихтер Ю. А., 2004. Системное описание и классификация кожаной обуви: Методические рекомендации. М.

- Пруслина К. Н., 1974. Русская керамика. М.

- Система научного описания музейного предмета: Классификация, методика, терминология/Мин-культ РФ, Российский этнографический музей. СПб., 2003.

- Фалькович Ю. А., 1992. Египетские амулеты доримского времени: Опыт составления базы данных: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.

- Федоров-Давыдов Г. А., 1987. Статистические методы в археологии. М.

- Чайковский Ю. В., 1996. Алеатика -наука о случайности//Ценологические исследования. М.

- Черных Е. М., 1992. Жилища племен Прикамья I тыс. до н. э. -первой половины II тыс. н. э.: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.

- Щапова Ю. Л., 1963. Стеклянные изделия древнего Новгорода//МИА. № 117.

- Щапова Ю. Л., 1978. Мастерская по производству стекла у с. Комарово//СА. № 3.

- Щапова Ю. Л., 1983. Очерки истории древнего стеклоделия. М.

- Щапова Ю. Л., 1989. Древнее стекло: Морфология, технология, химический состав. М.

- Щапова Ю. Л., Лихтер Ю. А., Сарачева Т. Г., Столярова Е. К., 2000. Основные принципы изучения древних материалов и технологий//Вестник МГУ. Сер. 8: Ист. № 4.

- Щапова Ю. Л., Лихтер Ю. А., Сарачева Т. Г., Столярова Е. К., 2007. Морфология украшений//Морфология древностей. М. Вып. 4.

- Щапова Ю. Л., Лихтер Ю. А., Столярова Е. К., 1990. Морфология древностей. Киев.

- Яритц Г., Шух Б., 1992. Проект базы данных «REAL» по изобразительным источникам//Информационный бюллетень комиссии по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при отделении истории АН СССР. № 7.

- Gros-Galliner, 1970. Glass: A Guide for Collectors. New York.

- Harksen S., 1980. Soenes Glas aus der Staatlichen Galerie Moritz in Halle/Saale.

- Miller's Glass Buyer's Guide. London, 2004.

- Polak A., 1975. Glass: Its Tradition and its Makers. New York.

- Principes de description des verres anciens depuis les temps les plus recules jusqu' au XIIIe siecle de n. e. Warszawa; Torrn, 2002.

- Rau G., 1972. Körpergräber mit Glasbeigaben//Acta praehistorica et archaeologica. № 3.