Возмущенная магнитосфера 7-8 ноября 2004 г. и вариации жесткости обрезания космических лучей: широтные эффекты

Автор: Данилова О.А., Птицына Н.Г., Тясто М.И., Сдобнов В.Е.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Мы изучили особенности широтного поведения жесткости обрезания космических лучей, а также их чувствительности к Bz - и By -компонентам межпланетного магнитного поля и индексам геомагнитной активности Dst и K p во время различных фаз магнитной бури 7-8 ноября 2004 г. Жесткости обрезания рассчитаны двумя методами: спектрографической глобальной съемки по наблюдательным данным регистрации космических лучей мировой сети станций и методом, в котором траектории частиц космических лучей вычисляются численно в модельном магнитном поле магнитосферы. Найдено, что чувствительность наблюдательных жесткостей обрезания к Dst меняется с широтой (пороговой жесткостью станций наблюдения) в антифазе с изменениями чувствительности к By . Во время восстановительной фазы бури корреляция Dst с By существенно больше, чем с Bz , а корреляция K p больше с Bz , чем с By . Показано, что преимущественный вклад в развитие токовых систем, определяющих эволюцию Dst на восстановительной фазе бури, вносит By -компонента.

Жесткость геомагнитного обрезания, межпланетное магнитное поле, индексы геомагнитной активности, фазы магнитной бури

Короткий адрес: https://sciup.org/142225913

IDR: 142225913 | УДК: 523-62, | DOI: 10.12737/szf-63202005

Текст научной статьи Возмущенная магнитосфера 7-8 ноября 2004 г. и вариации жесткости обрезания космических лучей: широтные эффекты

Геомагнитное поле разрешает или запрещает приход частиц космических лучей (КЛ) в данную точку в магнитосфере и атмосфере в зависимости от их энергии. Самая низкая широта, до которой энергичные частицы могут проникать, известна как широта обрезания. Эта широта является функцией жесткости обрезания (момент на единицу заряда). Жесткость R геомагнитного обрезания — пороговая жесткость, ниже которой поток частиц равен нулю из-за геомагнитного экранирования. Распределение по широте и долготе жесткости обрезания определяется пространственной структурой и интенсивностью магнитосферного магнитного поля, которое меняет направление движения КЛ. Свойства магнитного экрана сильно меняются во времени в зависимости от динамического взаимодействия магнитных и электрических полей солнечного ветра с внутри-магнитосферными полями и токами. Особенно значительные изменения в токах, плазме и магнитном поле магнитосферы происходят во время геомагнитной бури [Leske et al., 2001] .

Знание распределения изменений жесткостей обрезания КЛ Δ R в течение магнитной бури становится все более актуальным для учета последствий плохой космической погоды для космонавтики и бурно развивающихся в последние 15 лет высокоширотных авиаперевозок [Iucci et al., 2005; Буров и др., 2005; Kress et al., 2015] . Долготные и широтные зависимости вариаций жесткостей обрезания в спокойные периоды и во время отдельных магнитных бурь рассматривались в ряде статей [Dorman, 1963; Flueckiger et al., 1987; Antonova et al., 1990; Belov et al., 2005; Dvornikov et al., 2009; Данилова и др., 2019] . Однако широтные зависимости чувствительности жесткостей обрезания к различным параметрам магнитосферы оставались за рамками этих исследований.

В данной работе мы провели исследование широтной зависимости Δ R , а также широтных эффектов в корреляции Δ R с изменениями межпланетного магнитного поля (ММП) и геомагнитной активности для бури 7–8 ноября 2004 г. Связь вариаций жесткостей обрезания с параметрами магнитосферы на интервале всего магнитосферного возмущения 7–11 ноября 2004 г. и отдельно в период первой бури 7– 8 ноября рассматривалась в наших работах [Tyasto et al., 2013; Птицына и др., 2019]. Новым аспектом данного исследования является то, что мы остановились на анализе именно широтных эффектов, причем во время каждой из трех фаз бури: на предварительном этапе, на главной и восстановительной фазах бури 7–8 ноября.

МЕТОДЫ И ДАННЫЕ

Вариации жесткостей обрезания ΔR были вычислены при помощи наблюдательного метода спектрографической глобальной съемки, в котором жесткости обрезания Rсгс определяются по наблюдательным данным сети нейтронных мониторов, и который подробно описан в [Dvornikov et al., 2013], и модельного метода, в котором для определения жесткостей обрезания Rэф численно рассчитываются траектории частиц в модельном магнитном поле магнитосферы [Shea et al., 1965]. Мы использовали магнитосферную модель Ts01 [Tsyganenko et al., 2003] для сильных магнитных возмущений, о чем подробно писали авторы в более ранних работах (например [Tyasto et al., 2013]).

Δ R э ф и Δ R сгс определялись как разности между значениями геомагнитных порогов, рассчитанными для каждого часа в период бури, и значениями в спокойный период 6 ноября 2004 г. Выбор спокойного периода обусловлен тем, что в это время электромагнитная обстановка в межпланетном пространстве и геомагнитная обстановка были спокойными, а спектр галактических КЛ наименее модулирован.

Коэффициенты корреляции k между жесткостями обрезания и параметрами ММП вычислялись для следующих станций: Токио (35.75° N, 139.72° E), Алматы (43.20° N, 76.94° E), Рим (41.90° N, 12.52° E), Иркутск (52.47° N, 104.03° E), Москва (55.47° N, 37.32°E) и Хобарт (42.90° S, 147.33° E). Станции выбирались таким образом, чтобы они в спокойное время охватывали основную область пороговых жесткостей R c, подверженных влиянию геомагнитного поля: Токио — 11.0 ГВ, Алматы — 6.18 ГВ, Рим — 6.10 ГВ, Иркутск — 3.25 ГВ, Москва — 2.12 ГВ, Хобарт — 1.76 ГВ. Пороговые жесткости станций R c рассчитывались как среднее за спокойные сутки 6 ноября 2004 г.

При вычислении наблюдательных изменений пороговых жесткостей геомагнитного обрезания использовались данные мировой сети станций КЛ [].

Коэффициенты корреляции k и стандартные ошибки получены из анализа регрессионных уравнений отдельно по выборкам наблюдений для периодов каждой из трех фаз — предварительной, главной и восстановительной.

Данные о параметрах ММП и геомагнитной активности взяты на сайте [ gov/form/].

С учетом особенностей развития бури [Ермолаев и др., 2014; T surutani et al., 2008] ее можно разбить на три фазы: предварительная, т. е. период перед бурей с 03:00 по 19:00 UT 7 ноября, главная с 20:00 UT 7 ноября по 06:00 UT 8 ноября, фаза восстановления с 07:00 по 24:00 UT 8 ноября.

РЕЗУЛЬТАТЫ

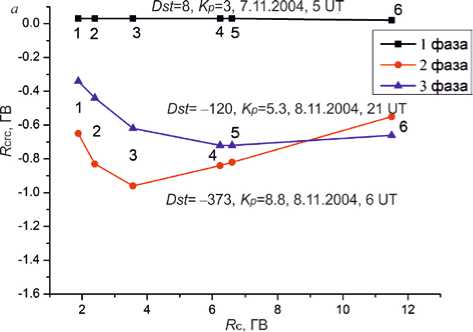

На рис. 1 показаны примеры широтного поведения вариаций геомагнитных порогов Δ R сгс и Δ R э ф в зависимости от пороговых жесткостей R с используемых станций для нескольких моментов времени в течение бури. Видно, что во время предварительной фазы в момент, когда Dst = 7 нТл, жесткость R сгс (панель а ) не меняется с широтой (или жесткостью станции). Для главной и восстановительной фаз широтная кривая принимает типичную форму с максимумом падения жесткости обрезания на среднеширотных станциях [Dorman, 1963; Flueckiger et al., 1987; Dvornikov et al., 2009] . При этом максимум на главной фазе достигается при R c ≈ 3 ГВ, а на восстановительной он сдвигается к R c ≈ 6÷7 ГВ, т. е к более низким широтам.

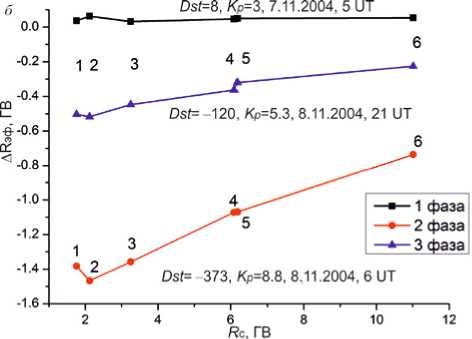

Видно ( б ), что на предварительной фазе Δ R э ф , так же как и Δ R сгс, практически не меняется с широтой. На главной и восстановительной фазах широтные зави-

Рис. 1. Изменения ΔRсгс (а) и ΔRэф (б) в зависимости от пороговой жесткости станции Rс для различных фаз бури: 1 фаза — предварительной, 2 фаза — главной, 3 фаза — восстановительной. Станции обозначены в порядке убывания широты: 1 — Хобарт, 2 — Москва, 3 — Иркутск, 4 — Рим, 5 — Алматы, 6 — Токио симости ΔRэф отличаются от широтных зависимостей ΔRсгс главным образом тем, что не показывают характерной кривой с максимумом падения жесткостей на средних широтах. На главной и восстановительной фазах наблюдается монотонный рост ΔRэф с увеличением пороговой жесткости станции, т. е. с уменьшением широты станций, с неявным максимумом при Rc ≈ 2 ГВ. Наибольшее расхождение кривых ΔRсгс(Rс) и ΔRэф(Rс) наблюдается на восстановительной фазе. На главной фазе для Rс ≥ 3 ГВ поведение кривой ΔRсгс(Rс) аналогично поведению ΔRэф(Rс), но наблюдается значительная разница в величине ΔR. Сравнение панелей а, б показывает, что на главной фазе при достижении максимума бури (Dst = –373 нТл), максимальное падение жесткости ΔRэф= –1.5 ГВ, что в полтора раза больше, чем ΔRсгс = –0.96 ГВ. Такая значительная разница не отмечается для предварительной и восстановительной фаз. Следует отметить, что в обоих случаях видно, что падение жесткости в зависимости от широты (или Rс) усиливается с увеличением │Dst│.

С учетом этих результатов дальнейшее исследование мы провели для наблюдательных значений ΔRсгс, а также остановились только на главной и восстановительной фазах бури. Мы вычислили коэффициенты корреляции k между значениями ΔRсгс и параметрами ММП и геомагнитной активности для главной фазы и фазы восстановления на шести выбранных для исследования станциях и проследили эти взаимосвязи в зависимости от пороговой жесткости станций. Коэффициенты k и стандартная ошибка регрессии σ представлены в таблице.

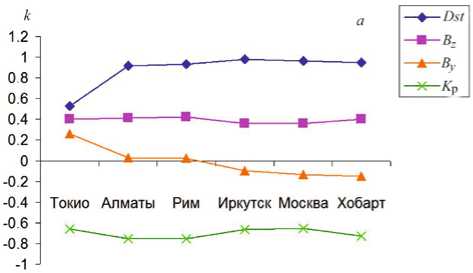

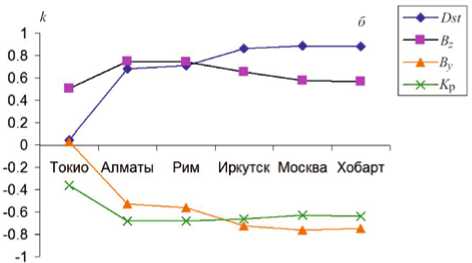

На рис. 2 показаны коэффициенты k между значениями Δ R сгс и Dst , K p , B y , и B z в зависимости от станции наблюдения для главной и восстановительной фаз. Они показывают интересные особенности. Корреляция Δ R сгс и Dst растет а Δ R сгс и By падает с уменьшением пороговой жесткости станции. Таким образом, широтная зависимость k для связи Δ R сгс и Dst зеркально повторяет широтную кривую k для связи Δ R сгс и By . Широтная зависимость k для связи с K p зеркально повторяет широтную кривую k для связи с Bz . Наиболее ярко эта картина проявляется для фазы восстановления (панель б ). Для этого периода широтная кривая k для связи Δ R сгс и Dst практически совпадает с широтной кривой | k | для связи с B y . Аналогично широтная кривая k для связи с K p практически совпадает с широтной кривой | k | для By . Кроме того, на фазе восстановления k между Δ R сгс и Dst растет с увеличением широты станции, в то время как изменения корреляции между Δ R сгс и K p носят более сложный характер. На главной фазе зависимость корреляции Δ R сгс и K p от пороговой жесткости станции представляет собой слабовыра-женную волну, которая находится в противофазе с аналогичной волной для k между Δ R сгс и Bz .

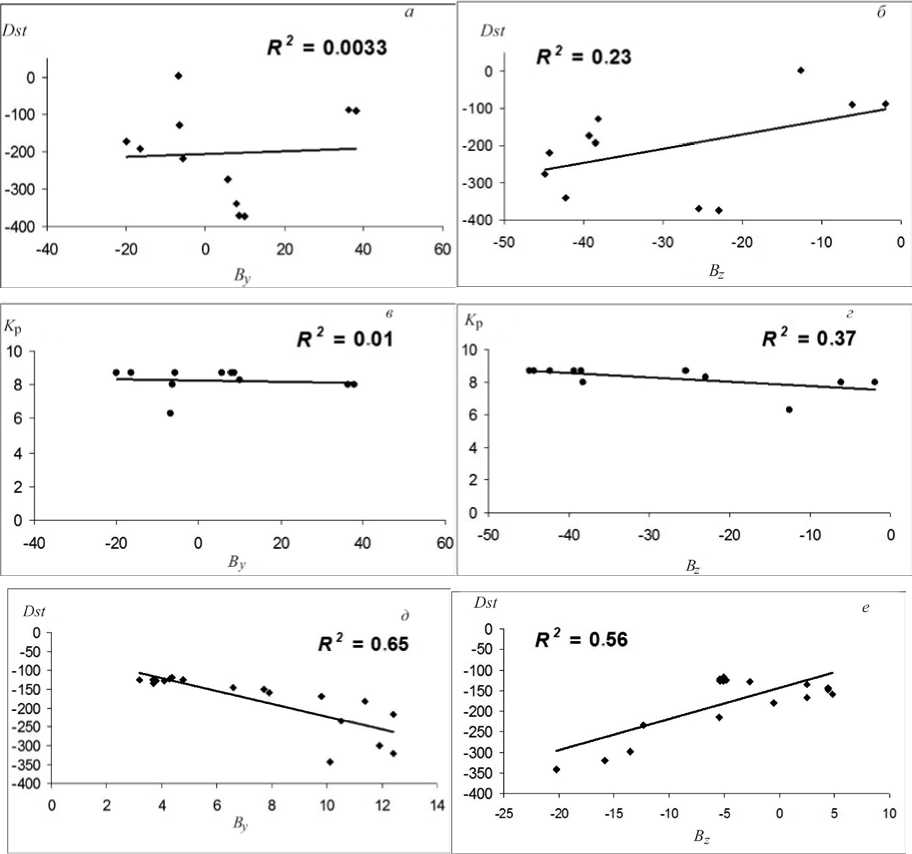

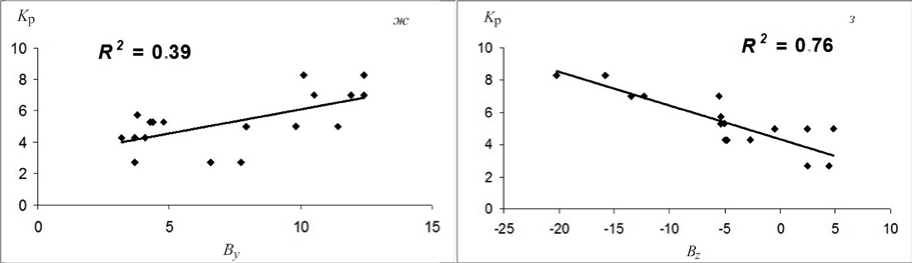

Исходя из результатов, представленных на рис. 2, можно предположить, что во время исследуемой бури поведение Dst контролировалось в большой степени B y -компонентой ММП, а K p — B z -компонентой. Чтобы проверить это предположение, мы провели корреляционный анализ между параметрами ММП и индексами геомагнитной активности на разных фазах бури, результаты которого показаны на рис. 3.

Рис. 2. Широтная зависимость коэффициентов корреляции k между ΔRсгс и параметрами ММП и геомагнитной активности для главной фазы бури (а) и фазы восстановления (б). Станции идут в порядке возрастания широты

Коэффициенты корреляции значений Δ R сгс и Dst , Kp , By , Bz в зависимости от станции наблюдения для главной и восстановительной фаз

|

главная фаза/восстановительная фаза |

||||||||

|

Dst |

σ |

B z |

σ |

B y |

σ |

K p |

σ |

|

|

Токио |

0.53/0.05 |

0.14/0.14 |

0.40/0.50 |

0.15/0.12 |

0.26/0.03 |

0.16/0.14 |

-0.66/-0.36 |

0.13/0.13 |

|

Алматы |

0.92/0.68 |

0.10/0.12 |

0.42/0.75 |

0.22/0.11 |

0.03/-0.53 |

0.24/0.14 |

-0.75/-0.68 |

0.16/0.12 |

|

Рим |

0.93/0.71 |

0.09/0.12 |

0.43/0.74 |

0.23/0.12 |

0.03/-0.56 |

0.25/0.15 |

-0.75/-0.68 |

0.17/0.13 |

|

Иркутск |

0.97/0.86 |

0.08/0.12 |

0.36/0.65 |

0.31/0.18 |

-0.10/-0.72 |

0.33/0.17 |

-0.67/-0.66 |

0.25/0.18 |

|

Москва |

0.97/0.89 |

0.08/0.09 |

0.36/0.58 |

0.28/0.17 |

-0.13/-0.76 |

0.30/0.13 |

-0.66/-0.63 |

0.23/0.16 |

|

Хобарт |

0.95/0.88 |

0.07/0.06 |

0.40/0.57 |

0.21/0.10 |

-0.15/-0.75 |

0.22/0.09 |

-0.73/-0.64 |

0.16/0.10 |

Рис. 3. Диаграммы рассеяния для главной ( а – г ) и восстановительной фаз бури ( е – з ). Линейный тренд показан прямой линией, R 2 — достоверность аппроксимации

Диаграммы рассеяния для главной фазы ( а – г ) показывают, что корреляция между индексами геомагнитной активности ( Dst и K p ) и компонентами ММП ( B y , B z ) сравнительно низкая. Отметим, что, хотя видна достаточно заметная корреляция ( б ) между Dst и Bz (0.46), точки на диаграммах рассеяния для Dst ( а , б ) расположены хаотично. Лишь диаграммы рассеяния ( г ) показывают существенную зависимость K p от Bz (-0.60). В период восстановления связь между K p и B z усиливается. Видно, что в период восстановления ( д – з ) коэффициенты корреляции как между K p и Bz (0.87), так и между Dst и By (0.81) высоки. Однако корреляция между Dst и B z (0.75), а также между K p и B y (0.62) несколько меньше.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для главной и восстановительной фаз исследуемой магнитной бури широтная кривая Δ R сгс ( R с ) принимает классическую форму с максимумом падения жесткости обрезания на среднеширотных станциях. При этом максимум падения жесткостей на главной фазе достигается при R с ≈ 3 ГВ, что в целом совпадает с обычно наблюдаемой картиной. На восстановительной фазе максимум сдвигается к R с ≈ 6÷7 ГВ, т. е. к более низким широтам. Это значение R с , при котором наблюдается максимум падения жесткостей, близко к R с ≈ 7÷8 ГВ, полученной для очень сильной бури в ноябре 2003 г. [Belov et al., 2005] . Широтные зависимости модельных Δ R эф ( R с ) отличаются от широтных зависимостей наблюдательных Δ R сгс ( R с ) по величине. Кроме того, они не представляют характерной кривой с максимумом падения жесткостей на среднеширотных станциях. В работе [Belov et al., 2005] при исследовании бури в ноябре 2003 г. найдено также, что для R с < 6 ГВ широтные зависимости, полученные с использованием модели Тs01, сильно отличаются от зависимостей, полученных с использованием данных нейтронных мониторов. Можно заключить, что модель Тs01, которая специально была разработана для возмущенных состояний магнитосферы, тем не менее не может отразить в полной мере пространственную конфигурацию возмущенной магнитосферы во время супербурь и, в частности, во время исследуемой бури.

Этот вывод согласуется с результатами работы [Kudela, Bucik, 2005] , в которой сравнивались жесткости обрезания, вычисленные траекторным методом при помощи различных магнитосферных моделей во время нескольких бурь, в том числе 7–8 ноября 2004 г., с результатами наблюдений на нейтронных мониторах и космическом аппарате CORONAS-F. Авторы этой работы утверждают, что для интенсивных бурь результаты для средних широт, полученные с использованием модели Тs01, могут значительно отличаться от наблюдений.

Наш результат, состоящий в том, что B y -компонента ММП играет важную роль в широтном распределении Δ R , а также во взаимосвязи геомагнитной активности с компонентами ММП во время исследуемой бури, особенно на ее восстановительной фазе, заслуживает более подробного рассмотрения.

Связь индексов геомагнитной активности с параметрами межпланетной среды исследовалась в многочисленных работах, в том числе и для периодов магнитных бурь [Dungey, 1961; Burton et al., 1975; Russell, 2000; Newel et al., 2007; Borovsky, 2014; Borovsky, Birn, 2014; и ссылки в них]. Было установлено, что одним из самых геоэффективных параметров ММП является его южная компонента Bz <0, рост которой вызывает пере-соединение магнитного поля солнечного ветра и поля магнитосферы. Однако в работах [Daglis et al., 1999; Gosling et al., 1985; Crooker, 2000; Park et al., 2006; Rawat et al., 2007] было найдено, что B y -компонента при определенных условиях в магнитосфере также может оказывать значительное влияние на пересоеди-нение. В частности, в работе [Rawat et al., 2007] найдено, что B y -компонента ММП играет существенную роль в развитии интенсивной бури в присутствии южной компоненты Bz . Конфигурация ММП, при которой By > 0 и Bz < 0, является наиболее геоэф-фективной. Для исследуемой бури отрицательные значения Bz < 0 наблюдались практически на всем протяжении главной и восстановительной фаз начиная с 21:00 UT 7 ноября, но положительная B y > 0 в течение продолжительного времени (больше 18 ч) фиксировалась лишь на восстановительной фазе.

Тот факт, что полученные широтные зависимости Δ R сгс от геомагнитных индексов Dst и K p находятся в противофазе, объясняется, по-видимому, тем, что эти зональные индексы определяются различным образом и отражают поведение различных токовых систем. Dst определяется по вариациям наземного магнитного поля на низкоширотных станциях (18°–35°) и отражает эффект экваториального кольцевого тока. Кроме того, в Dst также вносят вклад частичный кольцевой ток [Liemohn et al., 2001] , поперечные токи хвоста [DuByagin et al., 2014; Ohtani et al., 2001; Turner et al., 2000] и токи на магнитопаузе [Burton et al., 1975; Siscoe et al., 2005] . Dst не описывает динамику частиц радиационных поясов [Reeves et al., 2003] , в то время как K p , напротив, с ней тесно связан [Borovsky, Shprits, 2017] . K p определяется по субавроральным станциям (44°–62°). Из-за зависимости этого индекса от ширины области авроральных токов (например, [Feldshtein, Starkov, 1962] ) K p может служить мерой магнитосферной конвекции [Thomsen, 2004] . Во время сильного магнитного возмущения, когда авроральный овал смещается к югу, станции, входящие в сеть K p , начинают фиксировать эффекты магнитосферных токов, текущих в области высоких широт. Эти токи контролируются вертикальной компонентой B z [Potemra, 1987] . Таким образом, можно предположить, что на восстановительной фазе бури 7–8 ноября 2004 г. вариации жесткости обрезания Δ R сгс регулировались распадом как кольцевого тока, так и высокоширотных токовых систем, при этом влияние последних было более значительным.

ВЫВОДЫ

Мы рассмотрели широтные особенности изменений модельных и наблюдательных геомагнитных порогов на трех фазах бури 7–8 ноября 2004 г.: предварительной, главной и восстановительной. Получены следующие результаты.

-

1. Во время главной и восстановительной фаз широтная кривая Δ R сгс ( R с ) принимает классическую форму с максимумом падения жесткости обрезания на среднеширотных станциях ( R c ≈ 3 ГВ). На восстановительной фазе максимум двигается к R c ≈ 6÷7 ГВ, т. е. к более низким широтам. Широтное распределение модельных Δ R эф существенно отличается от распределения наблюдательных Δ R сгс, особенно для средних и низких широт.

-

2. Наши результаты свидетельствуют о том, что для магнитной бури 7–8 ноября 2004 г. модель магнитосферы Тs01 недостаточно адекватно отражает пространственную конфигурацию возмущенной магнитосферы, причем расхождение отличается на разных фазах бури.

-

3. На главной и восстановительной фазах бури широтная зависимость Δ R сгс от Dst находится в антифазе с широтной зависимостью Δ R сгс от B y ; широтная зависимость Δ R сгс от K p меняется в антифазе с широтной зависимостью Δ R сгс от Bz . Эти широтные эффекты наиболее четко проявляются на фазе восстановления.

-

4. На фазе восстановления корреляция Dst с B y выше, чем с B z , а корреляция K p с B y , наоборот, ниже, чем с B z .

Наши результаты свидетельствуют о том, что во время магнитной бури 7–8 ноября 2004 г. преимущественный вклад в развитие токовых систем, определяющих эволюцию Dst на восстановительной фазе бури, вносит не B z -компонента, а B y . Индекс K p , напротив, в большей степени зависит от Bz -компоненты. Связь вариаций жесткости обрезания Δ R сгс с Dst - и K p и их связь с компонентами ММП By и Bz обусловлены относительным вкладом различных токовых систем. Наши результаты позволяют заключить, что во время бури, особенно на ее восстановительной фазе, наблюдательные Δ R сгс отражали эффекты как кольцевого тока, так и высокоширотных токовых систем, при этом вклад последних был более значительным.

Работа частично выполнена в рамках базового финансирования Программы фундаментальных научных исследований II.16. Использовалось оборудование Центра коллективного пользования «Ангара» [] и научной установки «Российская национальная наземная сеть станций космических лучей (Сеть СКЛ)».

Список литературы Возмущенная магнитосфера 7-8 ноября 2004 г. и вариации жесткости обрезания космических лучей: широтные эффекты

- Буров В.А., Мелешков Ю.С., Очелков Ю.П. Методика оперативной оценки уровня радиационной опасности, обусловленной возмущениями космической погоды, при авиаперевозках // Гелиогеофиз. иссл. 2014. Вып. 7. С. 61-81.

- Данилова О.А., Демина И.А., Птицына Н.Г., Тясто М.И. Картирование жесткости обрезания космических лучей во время главной фазы магнитной бури 20 ноября 2003 г. // Геомагнетизм и аэрономия. 2019. Т. 59, № 2. С. 160-167.

- Дворников В.М., Сдобнов В.Е. Изменения жесткости геомагнитного обрезания космических лучей в отдельных пунктах Азиатского региона в период экстремальных событий 2003 г. // Солнечно-земная физика. 2009. Вып. 14. С. 23-26.

- Ермолаев Ю.И., Зеленый Л.М., Застенкер Г.Н. и др. Год спустя: солнечные и гелиосферные и магнитосферные возмущения в ноябре 2004 г. // Геомагнетизм и аэрономия. 2005. Т. 45, № 6. C. 681-719.

- Птицына Н.Г., Данилова О.А., Тясто М.И., Сдобнов В.Е. Влияние параметров солнечного ветра и геомагнитной активности на вариации жесткости обрезания космических лучей во время сильных магнитных бурь // Геомагнетизм и Аэрономия. 2019. Т. 59. № 5. С. 569-577. DOI: 10.1134/S0016793219050098

- Antonova O.F., Baisultanova LM.., Belov A.V., et al. The longitude and latitude dependences of the geomagnetic cutoff rigidity variations during strong magnetic storms // Proc. 21st International Cosmic Ray Conference. January 1990. Adelaide, Australia. V. 7. P. 10-13.

- Belov A., Baisultanova L., Eroshenko E., et al. Magnetospheric effects in cosmic rays during the unique magnetic storm on November 2003 // J. Geophys. Res. 2005. V. 110. A09S20.

- DOI: 10.1029/2005JA011067

- Borovsky J.E. Canonical correlation analysis of the combined solar wind and geomagnetic index data sets // J. Geophys. Res. 2014. V. 119. P. 5364-5381.

- DOI: 10.1002/2013JA019607

- Borovsky J.E., Birn J. The solar wind electric field does not control the dayside reconnection rate // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2014. V. 119. P. 751-760.

- DOI: 10.1002/2013JA019193

- Borovsky J.E., Shprits Y. Is the Dst index sufficient to define all geospace storms? // J. Geophys. Res. 2017. V. 122. Iss. 11. P. 11543-11547.

- Burton R.K., McPherron R.L., Russell C.T. An empirical relationship between interplanetary conditions and Dst // J. Geophys. Res. 1975. V. 80. Iss. 31. P. 4204-4214.

- DOI: 10.1029/JA080i031p04204

- Crooker N.U. Solar and geliospheric geoeffective disturbances // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2000. V. 62. P. 1071-1085.

- Daglis I.A., Thorne R.M., Baumjohann W., Orisini S. The terrestrial ring current: Origin, formation, evolution, and decay // Rev. Geophys. 1999. V. 37. P. 407-438.

- Dorman L.I. Elementary Particle and Cosmic Ray Physics. Elsevier, New York, 1963. 456 p.

- Dubyagin S., Ganushkina N., Kubyshkina M., Liemohn M. Contribution from different current systems to SYM and ASY midlatitude indices // J. Geophys. Res. 2014. V. 119. P. 7243-7263.

- DOI: 10.1002/2014JA020122

- Dungey J.W. Interplanetary magnetic field and the auroral zones // Phys. Rev. Lett. 1961. V. 6. P. 47-48.

- DOI: 10.1103/PhysRevLett.6.47

- Dvornikov V.M., Kravtsova M.V., Sdobnov V.E. Diagnostics of the electromagnetic characteristics of the interplanetary medium based on cosmic ray effects // Geomagnetism and Aeronomy. 2013. V. 53. Iss. 4. P. 430-440.

- Feldstein Y.I. Starkov G.V. Dynamics of auroral belt and polar geomagnetic disturbances // Planetary and Space Sci. 1967. V. 15. Iss. 2. P. 209-229.

- DOI: 10.1016/0032-0633(67)90190

- Flueckiger E.O., Shea M.A., Smart D.F. On the latitude dependence of cosmic ray cutoff rigidity variations during the initial phase of a geomagnetic storm // Proc. 20th International Cosmic Ray Conference. Moscow. 1987. V. 4. P. 216.

- Gosling J.T., Baker D.N., Bame S.J., et al. North-south and dawn-dusk plasma asymmetries in the distant tail lobes: ISEE-3 // J. Geophys. Res.: Space Phys. 1985. V. 90. Iss. A7. P. 6354-6360.

- DOI: 10.1029/JA090iA07p06354

- Iucci N., Levitin A.E., Belov A.V., et al. Space Weather conditions and spacecraft anomalies in different orbits // Space Weather. 2005. V. 3. S01001.

- DOI: 10.1029/2003SW000056

- Kress B.T., Hudson M.K., Selesnick R.S., et al. Modeling geomagnetic cutoffs for space weather applications // J. Geophys. Res. 2015. V. 120, N 7. P. 5694-5702.

- DOI: 10.1002/2014JA020899

- Kryakunova O.N. Dvornikov V.M., Sdobnov V.E., Variations of the cosmic ray cutoff rigidity in Irkutsk and Almaty during the extreme events in 2003 // Proc. 31st International Cosmic Ray Conference. July 2009. Lod'z. P. 3414-3418.

- Kudela K., Bucik R. Low energy cosmic rays and the disturbed magnetosphere // Proc. 2nd International Symposium SEE-2005. Nor-Amberd, Armenia. 2005. P. 57-62. https://arxiv.org/pdf/1303.4052.pdf.

- Leske R.A., Mewaldt R.A., Stone E.C., von Rosenvinge T.T. Observations of geomagnetic cutoff variations during solar energetic particle events and implications for the radiation environment at the space station // J. Geophys. Res. 2001. V. 106. P. 30011-30022.

- DOI: 10.1029/2000JA000212

- Liemohn M.W., Kozyra J.U., Thomsen M.F., et al. Dominant role of the asymmetric ring current in producing stormtime Dst*// J. Geophys. Res. 2001. V. 106, N A6. P. 10,883-10,904.

- DOI: 10.1029/2000JA000326

- Newel P.T., Sotirelis T., Liou K., et al. A nearly universal solar wind-magnetosphere coupling function inferred from 10 magnetospheric state variables // J. Geophys. Res. 2007. V. 112, A01206.

- DOI: 10.1029/2006JA012015

- Ohtani S., Nose M., Rostoker G., et al. Storm-substorm relationship: Contribution of the tail current to Dst // J. Geophys. Res. 2001. V. 106, N A10. P. 21199-21209. 10.1029/ 2000JA000400.

- DOI: 10.1029/2000JA000400

- Park K.S., Ogino T., Walke R.J. On the importance of antiparallel reconnection when the dipole tilt and IMF By are nonzero // J. Geophys. Res. 2006. V. 111, A05202.

- DOI: 10.1029/2004JA010972

- Potemra T.A. Birkeland currents in the Earth's magnetosphere // Astrophys. Space Sci. 1988. V. 144. N 1-2. P. 155-169.

- Rawat R., Alex S., Lakhina G.S. Geomagnetic storm characteristics under varied interplanetary conditions // Bull. Astron. Soc. India. 2007. V. 35. P. 499-509.

- Reeves G.D., McAdams K.L., Friedel R.H.W., et al. Acceleration and loss of relativistic electrons during geomagnetic storms // Geophys. Res. Lett. 2003. V. 30, N 10. P. 1529-1544.

- DOI: 10.1029/2002GL016513

- Russell C.T. The solar wind interaction with the Earth's magnetosphere: A tutorial // IEEE Trans. Plasma Sci. 2000. V. 28, N 6. P. 1818-1830.

- DOI: 10.1109/27.902211

- Shea M.A., Smart D.F., McCracken K.G. A study of vertical cutoff rigidities using sixth degree simulations of the geomagnetic field // J. Geophys. Res. 1965. V. 70. P. 4117-4130.

- Siscoe G.L., McPherron R.L., Jordanova V.K. Diminished contribution of ram pressure to Dst during magnetic storms // J. Geophys. Res. 2005. V. 110 P. A12227. 10.1029/ 2005JA011120.

- DOI: 10.1029/2005JA011120

- Thomsen M.F. Why Kp is such a good measure of magneto-spheric convection // Space Weather. 2004. V. 2. S11044.

- DOI: 10.1029/2004SW000089

- Tsurutani B.T., Echer E., Guarnieri F.L., Kozyra J.U. CAWSES November 7-8, 2004, superstorm: Complex solar and interplanetary features in the post-solar maximum phase // Geophys. Res. Lett. 2008. V. 35, N 6. P. 1-6.

- DOI: 10.1029/2007GL031473

- Tsyganenko N.A., Singer H.J., Kasper J.C. Storm-time distortion of the inner magnetosphere: How severe can it get? // J. Geophys. Res. 2003. V. 108, A5. P. 1209-1224.

- Turner N.E., Baker D.N., Pulkkinen T.I., McPherron R.L. Evaluation of the tail current contribution to Dst // J. Geophys. Res. 2000. V. 105, A3. P. 5431-5439. 10.1029/ 1999JA000248.

- DOI: 10.1029/1999JA000248

- Tyasto M.I., Danilova O.A., Ptitsyna N.G., Sdobnov V.E. Variations in cosmic ray cutoff rigidities during the great geomagnetic storm of November 2004 // Adv. Space Res. 2013.V. 51. Iss. 7. P. 1230-1237.