Возобновительный процесс в коренных сосняках предгорий Урала бассейна верхней Печоры

Автор: Кутявин Иван Николаевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается естественное возобновление в спелых и перестойных сосняках разных типов в равнинной и предгорной частях Приуралья Печоро-Илычского государственного заповедника. Показано, что под пологом сосновых древостоев количество подроста изменяется от 0,9 до 21,5 тыс. экз. га -1. Не отмечается связи между густотой подроста и типом леса, отсутствует взаимосвязь между количеством подроста и абсолютной полнотой древостоя.

Заповедник, средняя тайга, коренные сосняки, естественное возобновление, подрост

Короткий адрес: https://sciup.org/148200811

IDR: 148200811 | УДК: 630*187:582.475:630*23

Текст научной статьи Возобновительный процесс в коренных сосняках предгорий Урала бассейна верхней Печоры

Сосновые леса на территории Республики Коми занимают около 7,1 млн. га, основные массивы которых находятся на боровых террасах рек Вычегда и Печора [9]. Известно, что в лесных сообществах важнейшей характеристикой динамики популяций является естественное возобновление, которое отражает продуктивную, адаптационную способность фитоценозов, а также определяет дальнейшие изменения их состава и строения [3, 7, 15, 18]. Количественные и качественные характеристики подроста в сосняках зависят от типа леса, структуры сообществ и географического положения объектов [8, 9, 21]. В сосняках фактором, определяющим процесс возобновления и его развития, являются низовые пожары различной интенсивности [3, 12, 15 и др.]. Коренные сосняки Печоро-Илычского государственного биосферного заповедника находятся в состоянии непрерывного естественного динамического равновесия и представляют собой резерват генофонда данной породы на европейском Северо-Востоке России. Следовательно, изучение лесовозобнови тельных процессов в них представляет большой интерес. Цель данной работы – оценка естественного возобновления под пологом спелых и перестойных сосняков разных типов.

МАТЕРИАЛЫ ИМЕТОДЫ

Исследования проводились в спелых и перестойных сосняках Печоро-Илычского биосферного заповедника и его буферной зоны, по обоим берегам р. Печора (61°39 с.ш., 58°12 в.д.) и ее левого притока р. Унья (61°32 с.ш., 58°12 в.д.). Данная территория относится к Камско-Печорско-Западноуральской подпровинции (Евразийская таежная хвойно-лесная область – Евросибирская темнохвойно-таежная подобласть – Урало-Западносибирская провинция) [16]. По Ю.П. Юдину [22], территория заповедника относится к ПечороУральской подпровинции, которая делится на два округа: Печорский сосновый и Илычский еловопихтовый. За период с 2008 по 2011 гг. было зало-

жено одиннадцать постоянных пробных площадей (ППП) размером 0,25–0,50 га. Сбор данных проводился согласно методическим указаниям [13], тип леса определяли по [17, 19]. На каждой ППП проведен сплошной перечёт деревьев по 2-х и 4-х сантиметровым ступеням толщины, а в пределах преобладающей породы, по элементам леса. Определены состав, сумма площадей сечения древостоев, выделяли сухостойные деревья и валёж. Возраст древостоя определяли с помощью кернов деревьев сосны и сопутствующих пород, а также по спилам модельных деревьев. Полученный материал обработан с использованием нормативов [10]. Краткая лесоводственно-таксационная характеристика исследуемых сосняков приведена в табл. 1. При обработке результатов наблюдений использовались методы математической статистики [5]. На ППП проводился сплошной учет подроста. Подрост учитывали отдельно по породам, высоте (до 0,5 м – мелкий, 0,6–1,5 м – средний, 1,6 м и более – крупный) и состоянию (здоровый, сомнительный, усыхающий, сухой). Жизненное состояние популяций подроста определяли по методике [1]. Количественные значения показателей жизненного состояния находили по формуле:

С=(100 n 1+70 n 2+30 n 3)/N где, С – показатель жизненного состояния подроста в момент наблюдения; n 1, n2, n3 - число здоровых, ослабленных (сомнительных) и усыхающих особей подроста на 1 га; N - общее количество подроста, включая сухие. При С = 100-80% цено-популяции подроста считаются здоровыми, при 79– 50 – ослабленными, при 49–20 – сильно ослабленными и при 19% и ниже – разрушенные.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследуемые спелые и перестойные сосновые фитоценозы Приуралья формируют как чистые, так и смешанные по составу древостои (табл. 1). При господстве в древесном ярусе сосны присутствуют ель, кедр, береза, редко осина. Древостои III–Vа классов бонитета, средне-высокополнотные. Они разновозрастны, представлены несколькими поколениями деревьев, максимальный возраст сосны

Таблица 1. Лесоводственно-таксационная характеристика древостоев сосняков

|

Тип леса (ППП) |

Ярус-состав |

Возраст, лет |

Густота, -1 экз. га |

Абсолютная полнота, м2 га-1 |

Класс бонитета |

|

Лишайниковый (11) |

I 10Cед.Б |

40-220 |

411 |

22,4 |

Va |

|

Бруснично-лишайниковый (5) |

I 10С |

180-220 |

383 |

24,5 |

V |

|

Тот же « (9А) |

I 10С |

70-320 |

908 |

21,6 |

V |

|

Брусничный (1) |

I 10С |

160-340 |

170 |

21,1 |

IV |

|

Лишайниково - зелномошный каме- |

I 6С2Ос2К |

60-240 |

181 |

10,7 |

V |

|

нистый (2) |

II 6Б4Е |

40-160 |

172 |

5,2 |

|

|

Лишайниковый каменистый (3) |

I 6С4К |

80-380 |

152 |

8,5 |

V |

|

II 5Б3Е2Ос |

Не опр. |

192 |

3,5 |

||

|

Чернично-зеленомошный свежий (4) |

I 10С II 5Е3С2Б |

330-400 80-160 |

120 336 |

24,6 8,3 |

III |

|

Тот же « (10) |

I 10С |

101-320 |

473 |

24,7 |

IV |

|

II 7Е3С ед.Б |

70-160 |

250 |

234,,97 |

||

|

Багульниковый (6) |

I 9С1Б |

50-200 |

476 |

18,3 |

V |

|

Морошково-сфагновый (8) |

I 7С3Е ед.Б, К |

60-370 |

952 |

16,6 |

V |

|

Чернично-сфагновый (9) |

I 8C1Е1Б+К |

60-210 |

1020 |

18,7 |

Va |

Таблица 2. Характеристика естественного возобновления сосняков

|

Тип леса (ППП) |

Густота подроста, тыс. экз. га-1 |

Состав |

Сосна |

Ель |

Кедр |

|||||||

|

живой |

сУ хой |

х ± ст , м |

C,V., % |

С , % |

х ± ст , м |

C,V., % |

С , % |

X ± ст , м |

C,V., % |

С , % |

||

|

Лишайниковый (11) |

21,5 |

0,9 |

99Сед.Е,Б |

0.57±0,001 |

69,8 |

94,4 |

0,45 |

- |

92,5 |

- |

- |

- |

|

Брусничнолишайниковый (5) |

2,5 |

- |

88С12К |

0,76±0,02 |

96,9 |

95,4 |

- |

- |

- |

0,43±0,02 |

141,8 |

89,3 |

|

Тот же « (9А) |

3,0 |

0,2 |

93С6К 1Е |

2,49±0,03 |

72,2 |

64,4 |

0,38±1,33 |

24,5 |

73,3 |

0,72±0,03 |

233,3 |

94,9 |

|

Брусничный (1) |

4,2 |

0,1 |

79С16Е3Оc2Б |

1,1±0,02 |

55,9 |

91,7 |

0,52±0,01 |

70,1 |

71,8 |

- |

- |

- |

|

Лишайниковозеленомошный каменистый (2) |

1,5 |

0,1 |

38Oс26Е23Б 8К5С |

0,45±0,04 |

151,5 |

90,5 |

0,52±0,02 |

114,3 |

86,3 |

0,48±0,01 |

80,1 |

94 |

|

Лишайниковый каменистый (3) |

0,9 |

0,2 |

40Б23Е16С 16К5Ос |

0,57±0,03 |

144,9 |

48,6 |

1,38±0,02 |

45 |

67 |

1,07±0,02 |

66 |

100 |

|

Черничнозеленомошный (4) |

0,9 |

0,1 |

49Е24Б216К11С |

0,57±0,02 |

124,7 |

100 |

1,51±0,01 |

35,2 |

65,2 |

0,41±0,02 |

153,5 |

92,5 |

|

Тот же « (10) |

1,9 |

0,6 |

88Е9К2С1Б |

0,38 |

- |

100 |

1,56±0,02 |

62,2 |

60,4 |

0,54 |

- |

85,5 |

|

Багульниковый (6) |

1,7 |

0,02 |

51С31К15Б 3Е |

1,06±0,02 |

62,5 |

90,5 |

1,83±0,01 |

24,4 |

80,0 |

1,11±0,03 |

72,8 |

100 |

|

Морошковосфагновый (8) Черничносфагновый (9) |

4,1 |

0,4 |

51Б21К17С11Е |

0,96±0,02 |

103,5 |

92,4 |

1,52±0,02 |

60,9 |

79,6 |

0,67±0,02 |

115,2 |

96,5 |

|

3,4 |

0,2 |

42Е36Б12С11К |

1,51±0,03 |

101,2 |

92,4 |

1,52±0,02 |

91,2 |

94,4 |

0,82±0,02 |

76,5 |

89,5 |

|

Примечание. х ± о - среднеарифметическое значение высоты и его отклонение, С. V. - коэффициент вариации, С – коэффициент жизненного состояния.

достигает 400 лет. Запасы древесины сухостоя составляют более 10 % от общего объема, что свидетельствует о довольно интенсивном отпаде деревьев в древостоях. Лесовозобновление в сосняках происходит в основном теми же видами древесных растений, которыми сформирован материнский древостой (табл. 2). Сосна в составе подроста доминирует в относительно сухих типах условий местопроизрастания – в сосняках лишайниковых и брусничных (79–99 %). С увеличением влажности и плодородия почвы в составе подроста преобладают ель (до 88 %) и береза (до 51 %), реже осина. Практически во всех типах леса в подросте присутствует кедр (до 2 1%).

Сосняки лишайниковые, брусничные приурочены к древнеаллювиальным отложениям речной террасы р. Печора, развиты на иллювиальножелезистых почвах [6]. Число живого подроста в данных типах сосняков изменяется от 2.5 до 21.5 тыс. экз. га-1, при преобладании сосны 79–99 %. Согласно исследований в лишайниковых борах подзоны северной и средней тайги бассейна р. Мезень под пологом древостоев при отсутствии пожаров в последние 30–40 лет число подроста достигает 150 тыс. экз. га-1 [11]. Автор отмечает, что накоплению большого количества подроста способствует хорошая обсеменяемость площади и достаточно благоприятная влажность подстилки. В рассматриваемых нами сосняках лишайниковых Приуралья (средняя тайга) в небольшом количестве в составе подроста присутствуют ель, кедр, береза, осина. Средняя высота сосны составляет от 0,6 до

-

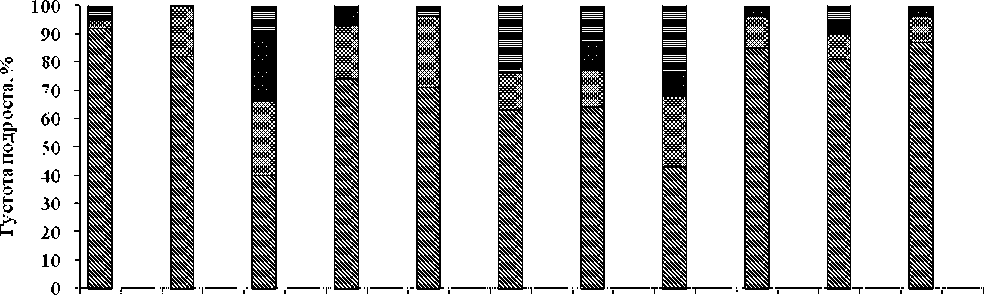

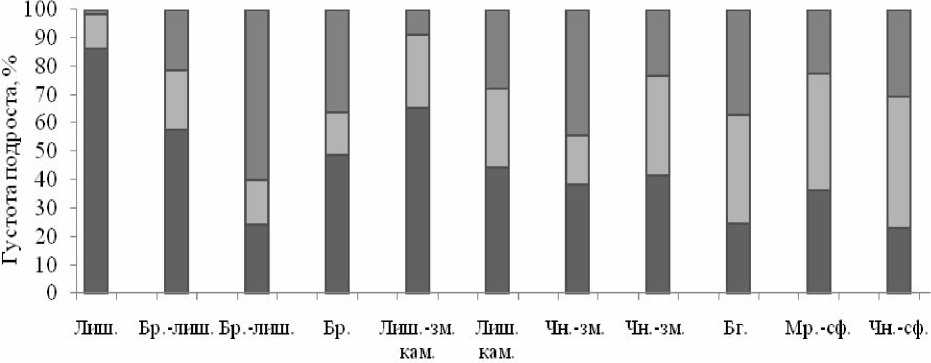

2,5 м, коэффициент вариации от 56 до 97 %. Хвойный подрост в основном здоровый, коэффициент их жизненного состояния в данных типах леса изменяется у сосны в пределах 64÷95, у ели – 72÷93, у кедра – 89÷95 (табл. 2). В разных типах лишайниковых сосняков преобладает подрост мелкой (до 86 %) и крупной (до 60 %) категорий высот (рис. 2). Деревья подроста сосны крупной категории часто страдают от снеголома.

Сосняки лишайниковые каменистые произрастают на каменистом склоне правого берега р. Печора. Данные типы леса развиты на кристаллических породах, выходящих на поверхность с очень маломощными почвами [17]. Густота подроста данных типов сосновых сообществ составляет 0,9– 1,5тыс. экз. га-1 (табл. 2). В лишайниковозеленомошном каменистом типе сосняка в составе подроста преобладает осина (38 %), в лишайнико- вом каменистом – береза (40 %). Береза в основном семенного, а осина порослевого происхождения, которая развивается на старых валежинах деревьев осины. Средняя высота хвойного подроста составляет от 0,45 до 1,38 м, он в основном здоровый (рис. 1). Коэффициент жизненного состояния хвойного подроста для данных фитоценозов характеризует их как здоровые. Отмечено только угнетение подроста сосны в лишайниковом каменистом и характеризует его как сильно ослабленным (49 %). Коэффициент вариации высот подроста для сосны составляет 150–152 %, что свидетельсвует о его разновозрастной структуре. Преобладает подрост мелкой (65 %) и средней (28 %) категорий крупности (рис. 2). Согласно [3], в Западной Сибири в сухих типах горно-таежных сосняков V класса бонитета возобновление под пологом леса протекает удовлетворительно и исключительно сосной.

Лиш Бр -лшп Бр.-лшп Бр Лиш.-зм. Лиш. кам. Чн.-зм. Чн.-зм. Бг. Мр.-сф Чн.-сф кам.

^1 @2 13 S4

Рис. 1. Распределение хвойного подроста по состоянию в сосняках 1 – здоровые, 2 – сомнительные, 3 – усыхающие, 4 – сухие. (Лиш.) – лишайниковом, (Бр.-лиш.) – бруснично-лишайниковом, (Бр.) – брусничном, (Лиш.-зм. кам.) – Лишайниково-зеленомошном каменистом, (Лиш. кам.) – лишайниковом каменистом, (Чн.-зм.) – чернично-зеленомошном, (Бг.) – багульниковом, (Мр.-сф.) – морошково-сфагновом, (Чн.сф.) – черничносфагновом.

-

■ 1 п2 ез

Рис. 2. Распределение хвойного подроста по категориям крупности в сосняках. 1 – мелкий (высотой 0,25-0,5 м), 2 – средний (высотой 0,6-1,5 м), 3 – крупный (высотой 1,6 м и более). Остальные условные обозначения те же что на рис. 1.

В сосняках черничных свежих, развитых на иллювиально-гумусово-железистых подзолах, густота подроста составляет от 0,9 до 1,9 тыс. экз. га-1. В его составе ель, кедр, береза, сосна при доминировании ели (табл. 2). Согласно [7], в среднетаежных сосняках европейского Северо-Востока России зеленомошной группы типов с преобладанием подроста ели занимают около 60 % площади сосняков. По его данным с продвижением на север в сосняках данной группы типов площади с преобладанием в подросте ели уменьшается и составляет в среднем 36%. Как видно из табл. 2 в исследуемых сосняках черничных показатель жизненного состояния подроста хвойных изменяется от 35 до 100 %. К сильно ослабленным относится подрост ели. В двух типах сосняков отмечено довольно много усохших деревьев ели 13-24 %, остальные виды хвойных благонадежны (рис. 1). Встречается подрост всех категорий высот (рис. 2). Средняя высота хвойного подроста колеблется от 0,38 до 1,56 м, коэффициент вариации от 34 до 153 %.

Багульниковые и сфагновые сосняки развиты на торфянисто-подзолисто-глееватых переувлажненных почвах на водоразделах и речных террасах. Густота живого подроста в данных типах сосняков составляет от 1,7 до 4,1 тыс. экз. га-1. В багульниковом типе сосняка в составе подроста преобладает сосна (51 %), в сфагновых - береза (51 %) и ель (42 %). Хвойный подрост здесь в основном здоровый -в среднем 85 % (рис. 1), представлен деревьями средней категории высот (рис. 2). Средняя высота хвойного подроста изменяется от 0,66 до 2,63 м, коэффициент вариации - от 63 до 115 %. Показатель жизненного состояния (80-100 %) характеризует их как здоровый (табл. 2).

Анализ данных показывает, что в разных типах старовозрастных сосняков Приуралья густота растущего подроста изменяется от 0,9 до 21,5 тыс. экз. га-1. Согласно [2, 9, 14, 20], в средней тайге Республики Коми плотность подроста в сосняках составляет: в лишайниковых 0,5-5 тыс. экз. га-1, черничных 1,5-4,5, сфагновых 0,2-5,8 тыс. экз. га-1. В условиях Зауралья и Западной Сибири (подзона средней тайги) густота подроста в спелых и перестойных сосняках лишайниковых колеблется в пределах 79-207, брусничных 22-115, сфагновых 1-22 тыс. экз. га-1 [18].

Согласно [4, 7, 18, 21], светолюбие сосны является фактором, определяющим динамику сосновых древостоев и процесса формирования коренных (климаксовых, наиболее выработавшихся) сосняков. Отмечено, что в отличие от теневыносливой ели, в сомкнутых сосняках появляющийся самосев сосны через 2-3 года превращается в так называемые «торчки», в результате отмирания верхушечного побега и вскоре он усыхает. Жизнеспособный подрост сосны обычно появляется в «окнах» при распаде материнского древостоя (180-200 лет) и по мере его усыхания занимает освободившуюся тер- риторию. Массовое появление нового поколения сосны при отсутствии пожаров обычно происходит тогда, когда относительная полнота материнского древостоя 0,5 и менее. Показано также, что в таежной зоне возобновительный процесс в сосняках зависит от условий места произрастания и экологических факторов, создающихся внутри фитоценоза.

Из данных табл. 1, 2, можно отметить, что в сосняках Приуралья нет определенной связи между густотой подроста и условиями местопроизрастания или типом леса. Не отмечается связи ( R 2 =0,001) между густотой подроста и абсолютной полнотой древостоев. А.В. Побединский [15], обуславливает такое явление частыми низовыми пожарами и особенностями лесов конкретного региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лесовозобновительный процесс в коренных сосняках Приуралья непрерывен. В большинстве типов сосняков имеется различное количество подроста, состава и состояния. Густота живого подроста в них колеблется от 0,9 до 21,5 тыс. экз. га-1. Согласно индекса жизненного состояния хвойный подрост в большинстве типов сосняков характеризуется как здоровый (80-100 %), к ослабленным относится в основном подрост ели (65-79 %). Однако в лишайниковом каменистом типе сосняка подрост сосны сильно ослаблен, коэффициент жизненного состояния равен 49 %. Средняя высота подроста сосны в сосняках разных типов варьирует от 0,4 до 2,5 м, ели - от 0,4 до 1,8, кедра - от 0,4 до 2,6 м. Не отмечается связи между густотой подроста и типом леса, отсутствует взаимосвязь между количеством подроста и абсолютной полнотой древостоя. В сосняках сухих типов условий местапро-израстания доминирует подрост сосны с увеличением влажности и богатства почв под пологом древостоев преобладают подрост ели и березы, которые при длительном отсутствии низовых пожаров могут сменить сосновые насаждения на еловые.

Исследования выполнены под руководством д.б.н. проф. К.С. Бобковой.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 10-04-00067), в рамках проекта ПРООН/ГЭФ Коми ООПТ (№00059042).

Список литературы Возобновительный процесс в коренных сосняках предгорий Урала бассейна верхней Печоры

- Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев//Лесоведение. 1989. № 4. С. 51-57.

- Биопродукционный процесс в лесных экосистемах Севера. -СПб.: Наука, 2001. 278 с.

- Верхунов П.М. Прирост запаса разновозрастных сосняков. Новосибирск: Наука, 1979. 254 с.

- Волков А.Д. Типы леса Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. 180 с.

- Гусев И.И. Моделирование экосистем Архангельск: АГТУ, 2002. 112 с.

- Забоева И.В. Почвы и земельные ресурсы Коми АССР. Сыктывкар: Коми книжное издательство Сыктывкар, 1975. 344 с.

- Зябченко С.С. Сосновые леса Европейского Севера Л.: Наука, 1984. 244 с.

- Лазарев Н.А. Естественное возобновление при концентрированной рубке сосновых лесов в южной части Коми АССР: Автореф. дис. канд. с.-х. наук. Сыктывкар, 1955. 16 с.

- Лесное хозяйство и лесные ресурсы Республики Коми/Под. ред. Г.М. Козубов, А.И. Таскаева. М.: Изд-во «Дизайн. Информация. Картография», 1999. 512 с.

- Лесотаксационный справочник для Северо-Востока европейской части СССР (нормативные материалы для Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР). Архангельск: Арх. ин-т леса и лесохимии, 1986. 357 с.

- Листов А.А. Лишайниковые боры бассейна р. Мезени, экологические особенности возобновления сосны и пути повышения продуктивности древостоев: Автореф. дис. канд. с.-х. наук. Л., 1971. 32 с.

- Мелехов И.С. Концентрированные рубки и лесовозобновление в бассейне Северной Двины//Тр. АЛТИ. Архангельск, 1949. Т. 13. С. 21-52.

- ОСТ 56-69-83. Пробные площади лесоустроительные. Метод закладки. М.: ЦБНТИ Гослесхоза СССР, 1983. 60 с.

- Пахучий В.В. Девственные леса Северного Приуралья. СПб.: Наука, 1999. 136 с.

- Побединский А.В. Соснове леса Средней Сибири и Забайкалья. М.: Наука, 1965. 268 с.

- Растительность европейской части СССР. Л.: Наука, 1980. 429с.

- Рысин Л.П. Сосновые леса России/Л.П. Рысин, Л.И. Савельева. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 289 с.

- Санников С.Н. Экология и география естественного возобновления сосны обыкновенной. М.: Наука, 1992. 264 с.

- Сукачев В.Н. Методические указания к изучению типов леса/В.Н. Сукачев, С.В. Зонн -М.: АН СССР, 1961. 144 с.

- Торлопова Н.В. Сосновые леса европейского Северо-Востока: структура, состояние, флористический комплекс/Н.В. Торлопова, С.В. Ильчуков. -Екатеринбург: УрО РАН, 2007. 191 с.

- Цветков В.Ф. Сосняки Кольской лесорастительной области и ведение хозяйства в них. Архангельск: АГТУ, 2002. 380 с.

- Юдин Ю.П. Геоботаническое районирование//Производительные силы Коми АССР. М.; Л.: АН СССР, 1954. Т.3. Ч.1. С. 323-359.