Возобновление лиственницы на участках с разным режимом лесопользования

Автор: Амосова Ирина Борисовна, Корельская Марина Андреевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучены особенности естественного возобновления лиственницы на участках с одинаковым типом лесорастительных условий, но разным режимом лесопользования. Выявлены факторы, влияющие на успешность возобновления лиственницы при выборочных рубках умеренной интенсивности и сплошных рубках без сжигания и со сжиганием порубочных остатков.

Лиственница, подрост, естественное возобновление, выборочныя рубка, сплошная рубка

Короткий адрес: https://sciup.org/148204446

IDR: 148204446 | УДК: 630.231

Текст научной статьи Возобновление лиственницы на участках с разным режимом лесопользования

режим пользования.

Методика исследования Полевые работы проводились на арендной территории ООО «Сорвижи-лес» расположенной в южной подзоне тайги Кировской области. Для проведения исследования участки с наличием лиственницы были подобраны таким образом, чтобы на всех участках был один и тот же тип леса – сосняк липовый, а также один тип лесорастительных условий – С 2 , но различный режим пользования. Полевые работы проходили в пяти выделах, с разным режимом пользования:

-

- участки, пройденные выборочными рубками с интенсивностью 25% (вариант 1, участок 1 и 2);

-

- участки, где были проведены сплошные рубки в зимнее время без сжигания порубочных остатков, с оставлением их на перегнивание на волоках (вариант 2, участок 1 и 2);

-

- участки, где были проведены сплошные рубки в зимнее время со сжиганием порубочных остатков (вариант 3, участок 1 и 2).

Данное исследование было организовано по типу пассивного рандомизированного эксперимента, поскольку информация, получаемая в ходе эксперимента, накапливалась без какого-либо воздействия на изучаемые объекты. Для обеспечения достоверности результатов наблюдений учётные площадки размером 2х2 метра закладывались в границах выделов случайным образом на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, а также от края просеки. При этом в бланке наблюдений фиксировались: порода, высота подроста, а также жизненное состояние. Оценка жизненного состояния производилась в соответствии с классификацией, предложенной И.С. Мелеховым (благонадёжный бездефектный (Бб), благонадёжный дефектный (Бд), сомнительный (Сом), нежизнеспособный (Неж), сухой (Сух) [5].

Распределение подроста по категориям крупности осуществлялось по следующей градации:

-

- мелкий – менее 0,5 м;

-

- средний – от 0,51 до 1,5 м;

-

- крупный – более 1,51 м до D 1.3 = 6 см.

В каждом выделе было заложено по 25 учётных площадок, общей площадью 100 м2. Такое количество площадок и их общая площадь наилучшим образом соотносится с площадью в 1 га, что облегчает последующую обработку информации и позволяет закладывать площадки в границах выделов в произвольном (случайном) порядке, что в конечном итоге обеспечивает адекватность полученных результатов. Исключение в данном исследовании составили участки, пройденные выборочными рубками с интенсивностью 25%, поскольку в этом выделе было заложено 50 учётных площадок по 25 на юго-востоке и 25 на северо-западе выдела. Такая необходимость продиктована тем, что на арендной территории ООО «Сорвижи-лес» не удалось подобрать парный (повторный) участок с таким же режимом пользования, чтобы точно оценить достоверность получаемых результатов. В качестве контрольного участка были выбраны ЛВПЦ с участием лиственницы, где в разных частях ЛВПЦ были заложены 3 временных пробных площади 20х20 метров с последующим пересчётом имеющегося подроста на 1 га. Как уже нами отмечалось ранее, возобновление лиственницы в пределах ЛВПЦ полностью отсутствует.

Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение полученных данных. Для определения причинно-следственных факторов оказывающих влияние на возобновление лиственницы нами изучались особенности развития отдельных ярусов древостоя и определялась взаимосвязь с биологическими особенностями данной породы. Степень развития травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового яруса при различных режимах пользования участков анализировалась нами в первую очередь (табл. 1). Так как в литературных источниках отмечается, что на возобновление лиственницы существенную роль оказывает развитие напочвенного покрова [2]. Травянокустарничковый ярус особенно сильно развит на участках, где происходило сжигание порубочных остатков. Вероятно, это связано с тем, что после сжигания порубочных остатков, на минерализованной почве, задер-нение почвы таёжным разнотравьем происходит стремительно, что препятствует быстрой всхожести семян древесных пород. При других вариантах пользования проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса ниже, но сильно различается на разных участках, так и в пределах одного участка, что указывает на отсутствие прямой зависимости развития этого яруса от типа рубок.

Таблица 1. Среднее проективное покрытие нижних ярусов

|

Ярус/проективное покрытие |

Вариант 1, участок 1 |

Вариант 1, участок 2 |

Вариант 2, участок 1 |

Вариант 2, участок 2 |

Вариант 3, участок 1 |

Вариант 3, участок 2 |

|

травяно-кустарничковый ярус, % |

23,6 |

39,3 |

19,6 |

40,2 |

53,7 |

53,7 |

|

мохово-лишайниковый ярус, % |

0,5 |

1,9 |

28,2 |

0,7 |

1,7 |

19,7 |

Мохово-лишайниковый ярус представлен в основном зелёными мхами (дикранум, плевроциум Шре-бера), имеет наибольшую степень развития на участках со сплошными рубками, где порубочные остатки были оставлены на перегнивание на волоках, меньше всего мохово-лишайниковый ярус занимает на участках, пройденных выборочными рубками умеренной интенсивности. Следует отметить, что в литературных источниках моховый покров отмечается как благоприятный фактор, оказывающий влияние на возобновление лиственницы [2]. Описание подроста древесных пород на участках с разным режимом пользования представлено в табл. 2.

Таблица 2. Общая характеристика подроста

|

Показатели |

Вариант 1, участок 1 |

Вариант 1, участок 2 |

Вариант 2, участок 1 |

Вариант 2, участок 2 |

Вариант 3, участок 1 |

Вариант 3, участок 2 |

|

формула подроста |

89Е11Л |

80Е20Л |

53Б32Е8С4О с2Л1Д |

56Б18Л13Е7 ЛП3С3Ос |

30Б28Е18Ос 16С8Л |

88С7Б5Л |

|

численность, шт./га |

1000 |

700 |

8600 |

6500 |

4700 |

5000 |

|

численность лиственницы, шт./га |

100 |

100 |

300 |

1200 |

400 |

300 |

|

жизненность |

Сом. и Неж. |

Бб |

Бд |

Бб |

Бб |

Бд и Сом. |

|

жизненность лиственницы |

Сом. |

Неж. |

Сом. |

Бб |

Бб |

Равномерно Бб, Бд и Сом. |

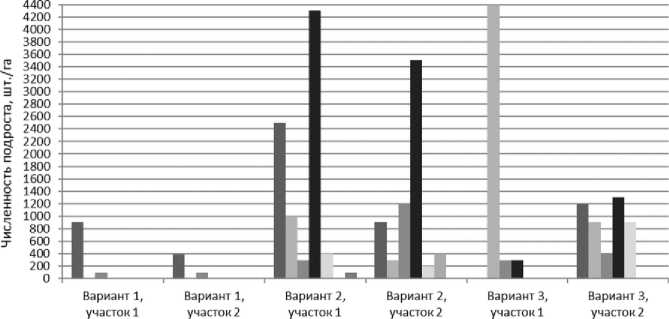

Лучшие показатели по численности и жизненности лиственничного подроста зафиксированы на втором участке, где были проведены сплошные рубки в зимнее время без сжигания порубочных остатков, с оставлением их на перегнивание на волоках. Худшие показатели лиственницы отмечены на участках, пройденных выборочными рубками с интенсивностью 25%, где преобладает еловый подрост. Распределение подроста древесных пород при различных вариантах лесопользования представлено на рис. 1.

На участках, пройденных выборочными рубками возобновление древесных пород идёт неудовлетворительно, а численность подроста лиственницы составляет всего 100 шт./га, при этом на обоих участках он встречается единично. Низкую численность лиственницы можно связать с доминированием на этих участках елового подроста. Примечательно, что при одном и том же режиме пользования во втором и третьем вариантах численность подроста лиственницы существенно различается. Наибольшее количество подроста лиственницы встречается на втором участке при сплошных рубках, где оставлялись порубочные остатки на перегнивание на волоках. На этом участке количество подроста лиственницы близко по численности к показателям успешного возобновления и составляет 1200 шт./га. Можно предположить, что содействие естественному возобновлению путём проведения мероприятий по сохранению подроста и минерализации почвы позволит достичь показателей успешного возобновления.

Сплошные рубки составление порубочных остатков на волоках

Выборочные рубки (интенсивность 25%)

Сплошные рубки со сжиганием порубочных остатков

Лиственница

■ Берёза

Осина

дуб

Рис.1. Распределение подроста древесных пород по участкам с разным режимом лесопользования

Вместе с тем по территории участка подрост лиственницы расположен куртинами. На первом участке подрост лиственницы крайне незначительный и составляет всего 300 шт./га, при этом по территории участка встречается единично. Важно также отметить, что почти весь лиственничный подрост приурочен к площадкам, расположенным в непосредственной близости от ЛВПЦ с наличием лиственницы. Это обстоятельство подтверждает тот факт, что успешность обсеменения вырубок во многом зависит от дальности разлёта семян от семенных куртин или деревьев. При оставлении на делянке единичных деревьев успешность возобновления обеспечивается только в непосредственной близости от них, при этом на удалении в 10 метров, этот показатель снижается вдвое [8]. Также следует отметить, что на указанных участках при втором варианте лесопользования представлен мультипородный состав подроста – 6 древесных пород.

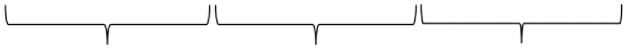

На участках сплошных рубок со сжиганием порубочных остатков возобновление лиственницы идёт неудовлетворительно, а численность подроста лиственницы составляет всего 400 и 300 шт./га соответственно, при этом на обоих участках он встречается единично. При этом на втором участке почти весь лиственничный подрост приурочен к площадкам, расположенным вблизи опушки леса, на открытых пространствах. Малую численность лиственничного подроста можно объяснить сильным задернением почвы, вследствие развития травяно-кустарничкового яруса. Анализ распределения подроста древесных пород по категориям крупности показал, что подрост лиственницы соответствует преобладающей категории крупности на участке (рис. 2).

Рис. 2. Распределение подроста по категориям крупности

На участках, где были проведены выборочные рубки, лиственница представлена исключительно крупным подростом, что говорит об отсутствии подроста последующей генерации и сниженном потенциале естественного возобновления. На первом участке, где проводились сплошные рубки в зимнее время без сжигания порубочных остатков, преобладает средний и крупный подрост, его доля составляет 42% и 38% соответственно от общего количества подроста, при этом лиственница вся представлена только мелким подростом. На втором участке при этом же режиме пользования преобладает крупный подрост, его доля составляет 80% соответственно от общего количества подроста. Лиственница также представлена в основном крупным подростом, на его долю приходится 75% от общего количества. Доля мелкого и среднего подроста лиственницы составляет 8 и 17% соответственно.

На первом участке, где проводились сплошные рубки в зимнее время со сжиганием порубочных остатков преобладает средний и крупный подрост, на их долю приходится 53% и 40% соответственно от общего количества подроста. Лиственница вся представлена только средним подростом. На втором участке при этом же режиме пользования преобладает мелкий подрост, его доля составляет 78% от общего количества подроста. Лиственница вся представлена только мелким подростом. Таким образом, при сплошных рубках потенциал лиственницы к естественному возобновлению выше, имеется подрост разных лет последующей генерации. Вероятно, это объясняется тем, что наибольшая встречаемость подроста лиственницы отмечается в «окнах», просветах, образованных вывалом деревьев верхнего полога, а также в стенах леса, при сомкнутости полога не более 0,4-0,5 [3, 4, 8].

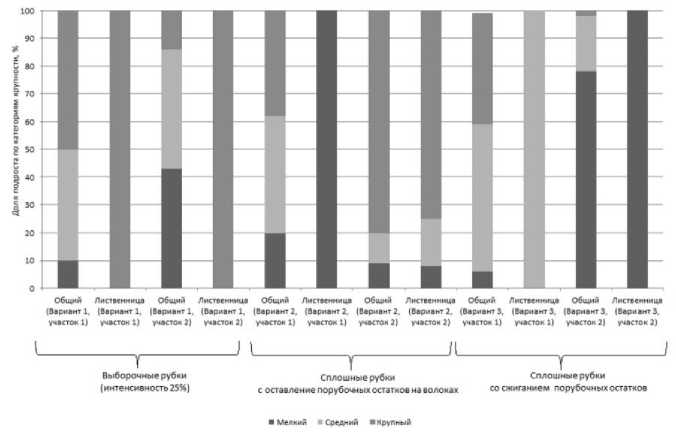

Жизненное состояние подроста лиственницы на участках выборочных рубок довольно низкое, преобладает сомнительный и нежизнеспособный подрост (рис. 3). Угнетение лиственничного подроста, вероятно, можно связывать с преобладанием на этих участках более конкурентоспособного елового подроста превосходящего по всем характеристикам подрост лиственницы.

Рис. 3. Распределение подроста по жизненному состоянию

На участках сплошных рубок без сжигания порубочных остатков преобладает благонадёжный подрост, его доля на первом участке составляет 54%, а на втором – 96% от общего количества подроста. На первом участке лиственница представлена благонадёжным дефектным и сомнительным подростом, а на втором – исключительно благонадёжным бездефектным подростом. Таким образом, на данном участке условия для успешного возобновления лиственницы близки к оптимальным. На первом участке сплошных рубок со сжиганием порубочных остатков преобладает благонадёжный подрост, его доля составляет 90% от общего количества подроста. При этом лиственница также представлена только благонадёжным бездефектным подростом. На втором участке доля благонадёжного подроста составляет ровно половину от общего количества подроста. Лиственница в равной степени представлена благонадёжным бездефектным, дефектным и сомнительным подростом. Степень развития подлеска на участках с разным режимом пользования имеет определенные различия (табл. 3).

На участках сплошных рубок, где наибольшая численность подроста лиственницы и он преимущественно благонадёжный количество видов в подлеске максимальное. При этом доминирующий вид в подлеске не оказывает существенного влияния на численность и жизненность лиственничного подроста. Установлена прямая средняя и высокая связь между количеством подроста лиственницы и количеством видов в подлеске, во всех трех вариантах (табл. 4).

При всех режимах использования лесных участков коэффициент корреляции получился положительным, а значит, можно говорить о том, что с увеличением количества видов в подлеске численность подроста лиственницы в среднем возрастает.

Таблица 3. Общая характеристика подлеска

|

Показатели |

Вариант 1, участок 1 |

Вариант 1, участок 2 |

Вариант 2, участок 1 |

Вариант 2, участок 2 |

Вариант 3, участок 1 |

Вариант 3, участок 2 |

|

среднее проективное покрытие, % |

40 |

27 |

50 |

41 |

33 |

48 |

|

кол-во видов в подлеске |

3 |

3 |

4 |

5 |

5 |

5 |

|

доминанты |

липа |

липа |

малина и липа |

липа |

рябина |

ракитник |

Таблица 4. Зависимость количества подроста лиственницы от количества видов в подлеске

|

Показатели |

Выборочные рубки (интенсивность 25%) |

Сплошные рубки с оставление порубочных остатков на волоках |

Сплошные рубки со сжиганием порубочных остатков |

|

взаимосвязь количества подроста лиственницы от количества видов в подлеске |

|||

|

коэффициент корреляции |

0,60781 |

0,81589 |

0,54515 |

|

основная ошибка коэффициента корреляции |

0,.11513 |

0,07880 |

0,12424 |

|

достоверность коэффициента корреляции |

5,27934 |

10,35393 |

4,38788 |

|

взаимосвязь численности подроста от покрытия подлеска |

|||

|

коэффициент корреляции |

0,10180 |

0,47492 |

0,41944 |

|

основная ошибка коэффициента корреляции |

0,14591 |

0,11543 |

0,11654 |

|

достоверность коэффициента корреляции |

1,45372 |

3,23432 |

3,12245 |

Наиболее сильная взаимосвязь указанных параметров наблюдается на участках, где были проведены сплошные рубки с оставлением порубочных остатков на перегнивание на волоках на что указывают высокие показатели коэффициента корреляции и достоверности коэффициента корреляции. Во втором и третьем вариантах установлена обратная средняя связь между количеством подроста и проективным покрытием подлеска. При возрастании покрытия подлеска численность подроста снижается.

Выводы:

-

1. Согласно результатам проведённого исследования лиственница наиболее успешно возобновляется после сплошных рубок без сжигания порубочных остатков, с оставлением их на перегнивание на волоках.

-

2. Зачастую подрост лиственницы обнаруживался на открытых пространствах вблизи опушки леса, что ещё раз подтверждает сведения о том, что лиственница – порода светолюбивая.

-

3. На участках сплошных рубок со сжиганием порубочных остатков подрост лиственницы малочислен, в то время как проективное покрытие травянокустарничкового яруса в среднем более 53%. Можно предположить, что минерализация почвы путём сжигания порубочных остатков приводит к быстрому за-дернению почвы злаками, в результате чего семена лиственницы не могут достигнуть минерального слоя почвы, чтобы дать проростки. В тоже время на других участках отсутствует прямая связь между развитостью травяно-кустарничкового яруса и возобновлением лиственницы.

-

4. На участках, пройденных выборочными рубками с интенсивностью 25%, подрост лиственницы сомнительный или нежизнеспособный и встречается единично. На этих участках практически не происходит возобновление и других древесных пород.

-

5. На участках с наиболее представительным составом подроста древесных пород, лиственница встречается чаще, а её жизненное состояние в основном благонадёжное бездефектное. На тех участках, где состав подроста других древесных пород малочислен, лиственница встречается реже и её жизненное состояние в основном сомнительное.

-

6. На участках с большим количеством видов в подлеске возобновление лиственницы идёт лучше. Преобладание определённого вида в подлеске в целом не влияет на успешность возобновления лиственницы.

-

7. Поскольку существует разница в успешности возобновления лиственницы внутри парных выделов

одного режима пользования, вероятно, есть другие неучтённые факторы, определяющие успешность её возобновления на разных участках с одинаковым режимом пользования или причина различия кроется в недостаточной выборке участков для анализа.

Рекомендации:

-

1. Необходимость проведения минерализации почвы путём вспашки земли после проведения сжигания порубочных остатков для того, чтобы избежать быстрого задернения почвы злаками.

-

2. Обеспечение мероприятий по сохранению подроста при сплошных рубках с оставлением порубочных остатков на перегнивание на волоках.

-

3. Организация комбинированного лесовосстановления путём сохранения подроста предварительной генерации и посадки культур лиственницы в «окнах» после проведения выборочных рубок умеренной интенсивности.

Список литературы Возобновление лиственницы на участках с разным режимом лесопользования

- Дженнингс, С. Леса высокой природоохранной ценности: Практическое руководство/С. Дженнингс, Р. Нуссбаум, Н. Джадд, Т. Эванс. -М.: Наука, 2005. 184 с.

- Дылис, Н.В. Лиственница. -М.: Лесная промышленность, 1981. 96 c.

- Желдак, В.И. Изучение и оценка восстановления сосново-лиственничных насаждений в центрально-европейской части южно-таёжного лесного района на примере Костромской области/В.И. Желдак, В.М. Сидоренков, М.Г. Синицын, Н.Н. Ладонина//Вестник ОГУ. 2009. №6. С. 129-132.

- Кашин, В.И. Возобновление лиственницы под пологом древостоев в северо-восточной части Архангельской области//Труды Сибирского технологического института. 1968. Том. 3. С. 216-222.

- Мелехов, И.С. Лесоведение. -М.: Лесная промышленность, 1980. 408 с.

- Российский национальный стандарт добровольной лесной сертификации по схеме FSC. FSC-STD-RUS-V6-1-2012. М., 2008.

- Рысин, Л.П. Лиственничные леса России. -М.: КМК, 2010. 343 c.

- Соколов, А.И. Лесовосстановление на вырубках Северо-Запада России. -Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2006. 215 c.

- Торхов, С.В. Лиственница в лесах Архангельской области: состояние, динамика, использование/С.В. Торхов, Д.В. Трубин//Лиственничные леса Архангельской области, их использование и воспроизводство: материалы регионального рабочего совещания. -Архангельск, РИО АГТУ, 2002. С. 5-21.