Возобновление под пологом леса в национальном парке "Угра"

Автор: Стоноженко Л.В., Коротков С.А., Гришенков В.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

На примере национального парка «Угра» рассмотрены различные аспекты естественного лесовозобновления в зоне хвойно-широколиственных лесов по формациям и типам леса с учётом влияния антропогенного воздействия, развития подлеска и других факторов. Установлено, что в группе сложных типов леса подрост липы (Tilia cordata) практически всегда преобладает или создает значительную конкуренцию подросту клёна остролистного (Acer platanoides) или вяза (Ulmus sp.).

Возобновление леса, нп "угра", подрост, подлесок, типы леса, лесная формация

Короткий адрес: https://sciup.org/143166212

IDR: 143166212 | УДК: 630.182.42 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2018.2.04

Текст научной статьи Возобновление под пологом леса в национальном парке "Угра"

Для ссылок:

Стоноженко, Л. В. Возобновление под пологом леса в национальном парке «Угра» [Электронный ресурс] / Л. В. Стоноженко, С. А. Коротков, В. А. Гришенков // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2018. – № 2. – С. 35–45. URL:

Т олько изучая динамические процессы, можно понять закономерности роста и развития лесных экосистем. В лесоводстве этому вопросу уделялось большое внимание, начиная с работ Г. Ф. Морозова [1].

К наиболее динамичным и реагирующим на климатические условия конкретного сезона, изменение освещенности, а также интенсивности рекреационного воздействия относятся нижние ярусы леса. Породный состав будущих лесов во многом определяется предварительным возобновлением леса. Несмотря на то что не каждая генерация подроста способна занять доминирующее положение в фитоценозе, данные именно о его наличии и породном составе позволяют прогнозировать процессы формирования будущих насаждений. Это свидетельствует об актуальности изучения подроста, оценки и изменения его густоты, состава и состояния.

Особенности взаимоотношений древесных пород и их сменяемости рассматривались во многих исследованиях [1–8].

Зачастую леса, представленные простыми или почти простыми древостоями, имеют после-пожарное или лесокультурное происхождение. Как правило, это состояние долго не сохраняется – под пологом лесообразующей породы появляются другие древесные породы, постепенно выходящие в первый ярус. Устойчивые спелые простые древостои встречаются, если в данных природных условиях другие древесные породы не могут произрастать вообще или они неконкурентоспособны [9].

Хвойно-широколиственные и широколиственные леса характеризуются большим разнообразием древесных пород по сравнению с таежными. Лесообразовательный процесс в данных условиях многовариантен.

Каждый ярус фитоценоза выполняет определенные функции, касающиеся биогеоценоза в целом. Наиболее велико влияние древесного яруса, оказывающего существенное воздействие на световой, тепловой и водный режимы подполо-гового пространства. От его породного состава и сомкнутости в значительной степени зависит развитие расположенных ниже ярусов.

Подлесок и травяной ярус оказывают влияние на возобновительный процесс через изменение светового режима, и чем значительнее его воздействие, тем лучше эти ярусы развиты.

Моховой покров развивается в некоторых типах хвойных лесов. В лиственных лесах мхи или «забивают» опад, или не выдерживают конкуренции с травянистыми растениями и кустарничками. М. П. Ахминова [10] отметила определенную коррелятивную зависимость – чем сложнее структура сообщества и выше плотность це-нопопуляций видов кустарничково-травяного яруса, тем менее развит моховой покров.

Растительные сообщества в большей или меньшей степени динамичны. С одной стороны, они изменяются в результате собственного развития, с другой – вследствие трансформирования среды их существования. Важнейшим фактором воздействия на лес является многоаспектное и многовековое влияние человека.

Взаимодействие древесных пород в разных лесорастительных зонах имеет свои особенности. Липа в основном произрастает вместе с дубом, образуя древостои разного состава, с попеременным преобладанием то одной, то другой породы. Дубово-липовые и липово-дубовые древостои особенно характерны для широколиственных лесов. До сих пор остается дискуссионным вопрос о том, какая порода является зональной. Г. Ф. Морозов [1] считал липняки насаждениями вторичного образования: «На лучших дубовых почвах, ещё малооподзоленных, характерным спутником дуба является ясень, затем клёны – остролистный и полевой, и только по мере все большего и большего оподзоливания почвы липа не только примешивается в большом количестве к дубовым насаждениям, но и становится столь устойчивой, что может, при неосторожных сплошных рубках, сменить собою дуб». Эту точку зрения поддерживают многие исследователи.

С этой концепцией не согласен С. Ф. Курнаев [11, 12]. Он пришел к выводу, что в соответствующих им типах лесорастительных условий липовые леса первичны, а дубовые – вторичны; и широкое распространение последних в значительной степени связано с хозяйственной деятельно- стью – липа усиленно истреблялась, а дуб её замещал. Например, относительно подмосковных чистых дубовых и дубово-хвойных лесов С. Ф. Курнаев указывал, что они сформировались в результате вмешательства человека: истребление липы, проведение выборочных рубок и пр. Поэтому не случайно наиболее хорошо сохранившиеся леса Подмосковья являются липовыми и хвойно-липовыми.

М. И. Гордиенко [13], изучая взаимоотношения липы и дуба в естественных и искусственных насаждениях на территории Украины, отмечал, что липа не конкурирует с дубом за элементы питания – она нейтрализует и ускоряет разложение опада, повышает плодородие почвы. В местах распространения корней интенсивно размножаются бактерии и грибы. Липа развивает глубоко идущую корневую систему и относительно мало использует верхний слой почвы. В засушливый период листья липы желтеют и опадают раньше, чем у других пород, уменьшая общий расход влаги из почвы.

На основании этого липа рекомендуется для дуба в качестве подгонной породы [13]. Она предотвращает задернение почвы, с ее опадом в верхний слой почвы поступают азот, калий, кальций и фосфор в большем количестве, чем с опадом других широколиственных пород. Дуб, высаженный с липой, лучше сохраняется и накапливает больше органической массы. Разноречивость мнений о взаимоотношениях липы и дуба не позволяет получить однозначный ответ о первичности тех или иных насаждений. Для этого необходимо учитывать конкретные лесорастительные условия.

И. С. Мелехов [14] считал, что в природе возможны как смена дуба елью, так и смена ели дубом. Очень многое зависит от географических условий. При продвижении к северу условия местопроизрастания становятся более суровыми, что ослабляет позиции дуба; в южном направлении дуб во все большей мере получает преимущество над елью. В зоне хвойно-широколиственных лесов обе породы могут расти совместно.

По мнению Д. Д. Лавриненко [15], даже в пределах одной природной зоны взаимоотноше- ния дуба и ели могут складываться по-разному – в зависимости от конкретных условий обитания; поскольку в разных экотопах конкурентная способность этих пород меняется – дуб получает преимущество на свежих почвах, в то время как сырые почвы для него неблагоприятны.

Таким образом, в каждом конкретном случае решение вопроса о взаимоотношениях пород базируется на реальных условиях их местоприз-растания.

По наблюдениям С. Ф. Курнаева [12], в березняках липа, не испытывая недостатка в свете, растет вполне успешно, однако в высокополнот-ных древостоях шансы на выживание сохраняются только у тех немногих лип, которые оказались в лучших условиях освещения. При полноте не более 0,6 подрост липы как семенного, так и порослевого происхождения ежегодно прирастает в высоту на 30–40 см. Оказать содействие подросту липы можно рубками ухода.

В конкурентных отношениях липы и осины главную роль играет полнота древостоев и световой режим под их пологом – в густых осинниках липа явно угнетена. При совместном произрастании на вырубках липа сначала успешно конкурирует с осиной, но затем осина резко обгоняет в росте липу; в 25–30-летних древостоях с полнотой выше 0,7 значительная часть лип представляет собой тонкие согнутые деревья. Постепенно они отмирают и заменяются такими же новыми. Эта ситуация сохраняется до тех пор, пока не начнется изреживание осинового древостоя. Тогда липа выходит в первый ярус древостоя, после чего процесс приобретает иное направление – липа начинает постепенно подавлять и вытеснять светолюбивую осину [12].

Л. П. Рысин [16] указывает на то, что подрост липы вегетативного происхождения может длительно сохраняться даже при сильном затенении. Липа – теневыносливая порода, под пологом леса она сильно затеняет почву. Особенно теневыносливыми считаются всходы липы, которые успешно растут под прикрытием широкотравья, а на открытых местах даже требуют затенения [17].

Липа демонстрирует широкую экологическую амплитуду в подпологовом возобновлении.

Во всех лесорастительных условиях наблюдается ее самосев и крупномерный подрост. Но в ряде лесорастительных условий липа почти не переходит в разряд крупного подроста, несмотря на то что продолжительность жизни деревьев, выросших из самосева, достигает 30 лет.

Липа мелколистная плодоносит ежегодно, но качество ее семян снижается во влажные и прохладные годы, в связи с затруднениями опыления насекомыми. В благоприятных условиях в результате вегетативного размножения появляется значительное количество крупного подроста липы. При таком процессе другие древесные растения или не возобновляются, или количество их самосева незначительно.

Корневая система липы на рыхлых и плодородных почвах мощная, хорошо развитая, имеет глубокий стержневой корень и сильно развитые боковые корни. Вследствие этого ее ветровал встречается редко. Кроме того, корневая система липы имеет ярусное строение, что позволяет ей использовать питательные вещества всех горизонтов почвы. Благодаря ее глубине и мощности корневой системы липа вовлекает в биологический круговорот большое количество зольных элементов из подстилающего суглинка, обогащая ими верхние горизонты почвы. Будучи пластичной, ее корневая система способствует более полному использованию насаждением влаги и элементов пищи, заключенных в почвенной толще [17].

Липняки на Русской равнине в основном произрастают в зоне хвойно-широколиственных лесов. В некоторых случаях липовые леса являются производными от еловых и сосновых лесов, в составе которых липа была сопутствующей породой. В отношении их распространения в южной части зоны хвойно-широколиственных лесов существуют разные точки зрения. Одни авторы считают, что коренными здесь были дубовые леса, а липняки являются производными. Другие полагают, что именно липовые леса здесь зональные, поскольку в наибольшей степени соответствуют климатическим и эдафическим условиям этой зоны.

В настоящее время липа из-за отсутствия спроса постепенно расселяется в лесах Русской равнины – там, где позволяют климатические и почвенные условия. Она вселяется под полог лесов других формаций, как хвойных, так и лиственных, и все чаще приобретает значение эдифи-катора.

В дубняках липа и дуб растут совместно, по-видимому, не являясь конкурентами. Но под пологом липы подрост дуба обычно не появляется, а самосев и поросль липы встречаются повсеместно. В местах просветов липа способна заменить дуб. Появившийся подрост дуба имеет высокую выживаемость. Это – важное обстоятельство, особенно если учесть отсутствие вегетативного размножения у дуба. Птицы, в основном сойки, разносят желуди на расстояние 100–200 м [18].

Темнохвойные леса неблагоприятны для роста и развития широколиственных пород из-за недостатка освещения во время формирования ассимиляционного аппарата сеянцев. В лиственных лесах весной достаточно света под пологом, до появления листьев на деревьях в первом ярусе. В ельниках подрост липы испытывает недостаток света, поэтому часто принимает форму стланика. При улучшении освещения он постепенно выходит в нижний ярус древостоя.

Леса национального парка «Угра» (Калужская обл.) характеризуются значительным видовым разнообразием. В напочвенном покрове лесных насаждений присутствуют виды различных эколого-ценотических групп: неморальной, бореальной и боровой. Преобладающими лесообразующими породами здесь являются: сосна (37% занятых лесными насаждениями земель), ель (22%), береза (21%), осина (9%), дуб (7%), ясень (2%). В южной части национального парка (НП) хорошо сохранились полидоминантные широколиственные леса (Березичское лесничество). Исходя из особенностей лесохозяйственной деятельности в НП «Угра» на 542,8 га, или 77,4% фонда лесовосстановления, предусмотрено естественное возобновление. На границе хвойно-широколиственных и широколиственных лесов породы-лесообразователи достаточно часто произрастают на границе ареала или в не оптимальных для них условиях. Так, ель вблизи южной границы ареала страдает от сезонного недостатка влаги, дуб и другие широколиственные породы повреждаются низкими температурами, сосна в силу светолюбия подроста и относительного богатства почв в подавляющем большинстве местообитаний не возобновляется, сменяясь другими породами.

В 2014–2017 гг. в НП «Угра» нами были заложены 54 постоянные пробные площади (ППП) площадью от 0,1 до 0,3 га. На пробных площадях наряду с детальной характеристикой древостоя проводили учёт подроста и подлеска на 5 учетных площадках размером 5 x 5 м, распределенных по пробной площади в виде конверта. Кроме того, учитывали жизнеспособный подрост, подразделяя его на категории крупности с последующим пересчетом на крупный. Данные о количестве и составе подроста обобщены по формациям.

Количество подроста в исследуемых насаждениях и его видовое разнообразие зависят от комплекса факторов. Важнейшими из них являются источники обсеменения; типы леса, различающиеся по богатству почв, степени увлажненности; световой режим под пологом верхних ярусов. Последний определяется несколькими факторами. Во-первых, это затенение основным ярусом насаждения, степень которого зависит от сомкнутости полога и составляющих его пород. Во-вторых, по нашему мнению, это наличие подлеска и его породный состав. Основной конкурент подроста из подлесочных пород – лещина. В обследованных нами насаждениях количество подроста варьируется от 0,4 до 24,3 тыс. шт./га. Породный состав подроста разнообразен – от 2 до 9 пород в составе. В данном случае главным лимитирующим фактором являются почвенные условия.

Исследуемые ельники естественного происхождения характеризуются значительным участием сопутствующих пород в составе. Чистые ельники представлены лесными культурами.

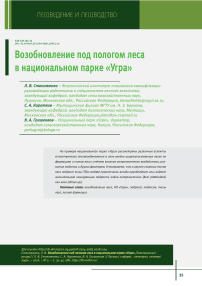

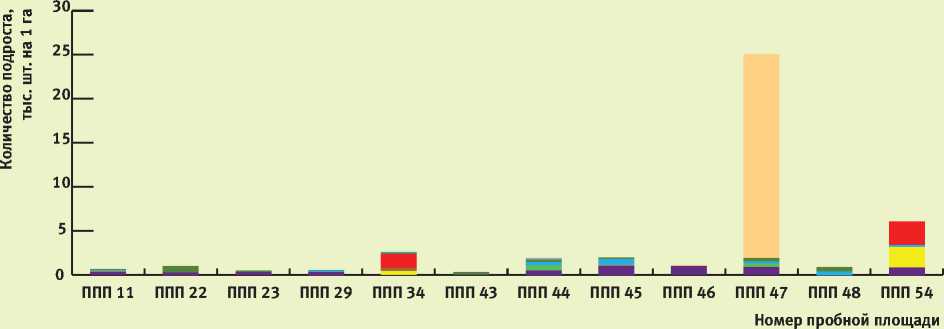

Для еловых насаждений характерно незначительное количество или практически полное отсутствие елового подроста. В большом количестве встречается подрост клёна, липы, вяза, ясеня и осины. Ни одна из пород не является доминирующей в подросте еловой формации. Исключение – ельники на временно переувлажнённых участках (ППП 52 и ППП 53), где еловый подрост преобладает (рис. 1).

Липняки в НП «Угра» представлены чистыми и смешанными насаждениями. Чистые насаждения, как правило, имеют порослевое происхождение, они формируются после рубки древостоя со значительным участием липы и отсутствием пород, дающих обильное порослевое возобновление. В таких условиях липа образует обильную поросль и практически полностью за-

Ель Липа Осина Береза Вяз Дуб Клен Ясень Сосна

Рис. 1. Количество и породный состав подроста в еловых насаждениях

хватывает освободившуюся экологическую нишу, устраняя потенциальную конкуренцию со стороны других пород сильным затенением. Смешанные липовые насаждения в основном формируются по двум типам развития:

-

✓ формирование липой второго яруса под пологом мягколиственных пород с последующим ее выходом в первый ярус и занятием доминирующих позиций за счёт большей долговечности липы;

-

✓ смешанные широколиственные формации с отсутствием преобладания какой-либо породы в составе насаждений, но с долей липы в составе 3–4 единицы. В полидоминантных древостоях это чаще всего гарантирует отнесение насаждения к липовому по формальному признаку, так как доля участия других пород ещё ниже и не позволяет им претендовать на роль основного элемента леса.

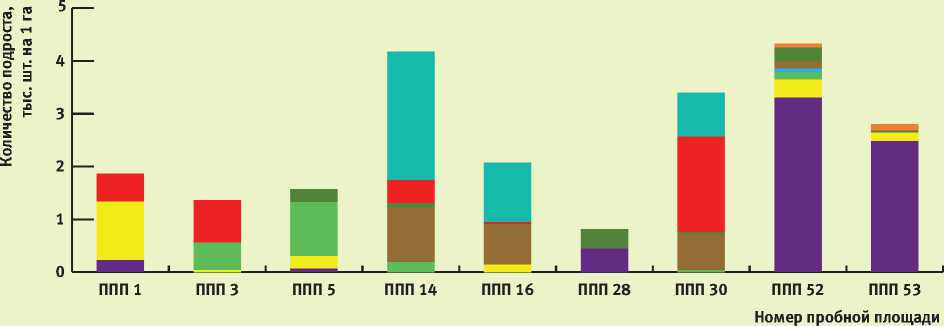

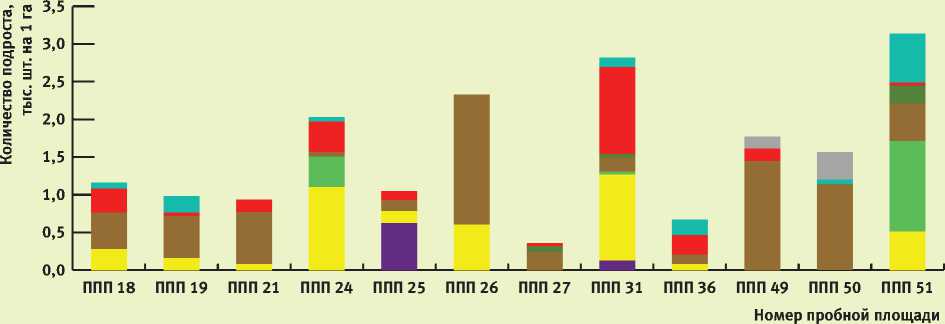

Подрост липы в липовых насаждениях НП не всегда преобладает, но присутствует практически всегда. Часто наблюдается значительное количество кленового подроста (рис. 2).

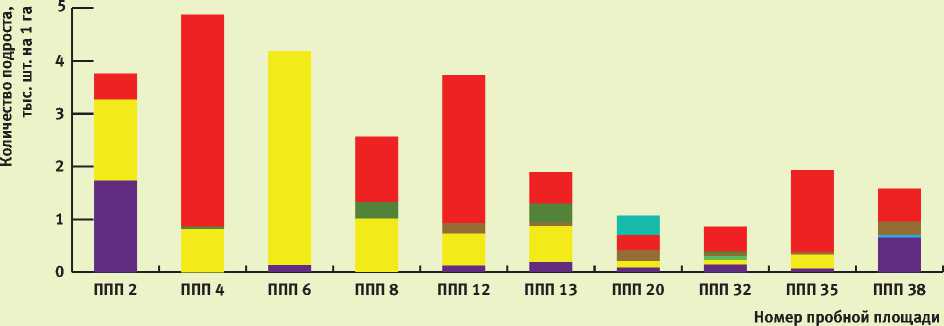

Мягколиственная формация представлена осинниками и березняками. Характерной чертой возобновления в данной формации является богатство видового состава подроста, что объясняется благоприятным световым режимом для нижних ярусов растительности (рис. 3).

В типе условий местопроизрастаний (ТУМ) С4 (ППП 33) отмечен березняк с преобладанием елового подроста. Видимо, это связано с отсутствием периодов с дефицитом влаги, что благоприятно сказывается на сохранности елового подроста.

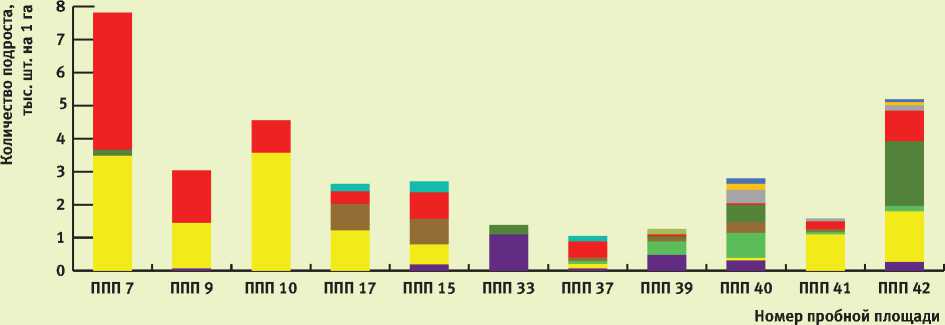

Светлохвойная формация национального парка в основном приурочена к более бедным почвам – тип условий местопроизрастания В2. В сосняках НП «Угра» встречаются насаждения на песчаных почвах со вторым ярусом из ели. Под пологом сосняков ель успешно конкурирует с дубом (рис. 4). Попытка создать лесные культуры лиственницы на богатых почвах в D2 привела к формированию смешанных хвойно-широколиственных лесов (ППП 34). Возобновление в этих условиях также гораздо разнообразнее, чем в В2. Богатым видовым составом и значительным количеством подроста характеризуется сосняк со вторым ярусом из липы (ППП 54). Насаждение формировалось на супесчаной почве поверх суглинков в надпойменной террасе р. Жиздры. На участке леса, где заложена ППП 47, прошёл низовой пожар. Минерализация почвы и близость к опушке создали благоприятные условия для возобновления сосны. Оно представлено всходами и мелким и средним подростом сосны в количестве 23,1 тыс. шт./га (в пересчёте на крупный).

Широколиственная формация представлена смешанными насаждениями с участием клёна,

Ель Липа Осина Береза Вяз Дуб Клен Ясень

Рис. 2. Количество и породный состав подроста в липовых насаждениях

Ель Липа ■ Осина ■ Береза ■ Вяз ■ Дуб ■ Клен ■ Ясень ■ Ива к

Сосна ■ Яблоня Ол ч

Рис.3. Количество и породный состав подроста в мягколиственной формации

Ель Липа ■ Осина ■ Береза ■ Вяз ■ Дуб ■ Клен

Ива к

Ясень

Сосна ■ Тополь белый

Рис. 4. Количество и породный состав подроста в светлохвойной формации дуба, вяза, ясеня, ели, липы. В составе подроста здесь преобладают вяз и липа с участием других широколиственных пород (рис. 5).

Состав подлеска в насаждениях НП «Угра» разнообразен: рябина, лещина, крушина ломкая, бересклеты бородавчатый и европейский, можжевельник, жимолость. Влияние густоты подлеска на густоту подроста характеризуется коэффициентом корреляции – 0,51. Основную конкуренцию подросту в НП «Угра» создает лещина. Со- став естественного возобновления и его встречаемость (константность) приведены в таблице.

Таким образом, возобновление в НП «Угра» характеризуется примерно равной долей участия в составе липы (23,5%) и клёна (25,7%). На исследуемых объектах в подросте относительно невелики доли дуба (5,2%), вяза (8,1%), ясеня (4,5%) и ели (12,0%). Для преобладающих в НП типах условий местопроизрастания С2–D2 ель, как правило, не составляет конкуренцию подрос-

Ель

Дуб

Клен остролистный

Осина

Липа

Вяз

Береза

Ясень

Клен полевой

Рис.5. Количество и породный состав подроста в широколиственных формациях

Состав и встречаемость подроста на исследуемых объектах НП «Угра»

Список литературы Возобновление под пологом леса в национальном парке "Угра"

- Морозов, Г. Ф. Избранные труды. -Т.1/Г. Ф. Морозов. -М.: Лесн. пром-сть, 1970. -560 с.

- Абатуров, А. В. Естественная динамика леса на постоянных пробных площадях в Подмосковье: моногр./А. В. Абатуров, П. Н. Меланхолин. -Тула: Гриф и К, 2004. -336 с.

- Киселёва, В. В. Липняки как устойчиво производные типы леса/В. В. Киселёва//Науч. тр. национально парка «Лосиный остров». -Вып. 3. -2014. -С. 47-61.

- Колданов, В. Я. Смена пород и лесовосстановление/В. Я. Колданов. -М.: Лесн. пром-сть, 1966. -171 с.

- Устойчивость и динамика еловых и липовых насаждений северо-восточного Подмосковья/С. А. Коротков, Л. В. Стоноженко, Е. В. Ерасова, С.К. Иванов//Вестник МГУЛ. -2014. -№ 4 (103). -С. 13-21.

- Мартьянов, Н. А. Широколиственно-хвойные леса Уфимского плато/Н. А. Мартьянов, А. А. Баталов, А. Ю. Кулагин. -Уфа: Гилем, 2002. -222 с.

- Сукачев, В. Н. Избранные труды. -Т. 1. Основы лесной типологии и биогеоценологии/В. Н. Сукачев. -Л.: Наука, 1972. -418 с.

- Сукачев, В. Н. Руководство к исследованию типов леса: избр. тр. -Т. 1/В. Н. Сукачев. -Л.: Наука, 1972. -С. 15-141.

- Рысин, Л. П. Биогеоценологические аспекты изучения леса/Л. П. Рысин. -М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2013. -290 с.

- Ахминова, М. П. О влиянии древостоев ели на синузии мхов в ельниках сфагново-черничных/М. П. Ахминова//Лесоведение. -1975. -№ 3. -С. 39-45.

- Курнаев, С. Ф. Основные типы леса средней части Русской равнины/С. В. Курнаев. -М.: Наука, 1968. -354 с.

- Курнаев, С. Ф. Теневые широколиственные леса Русской равнины и Урала/С. Ф. Курнаев. -М.: Наука, 1980. -315 с.

- Гордиенко, М. И. Лесоводственная оценка липы мелколистной, клена остролистного и граба обыкновенного/М. И. Гордиенко//Лесоведение. -1979. -№ 1. -С. 59-67.

- Мелехов, И.С. Лесоведение: учеб. для вузов./И. С. Мелехов. -М.: Лесн. пром-сть, 1980. -408 с.

- Лавриненко, Д. Д. Взаимодействие древесных пород в различных типах леса/Д. Д. Лавриненко. -М.: Лесн. пром-сть, 1965. -248 с.

- Рысин, Л. П. Липовые леса Русской равнины/Л. П. Рысин. -М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2014. -195 с.

- Мурахтанов, E. С. Липа/Е. С. Мурахтанов. -М.: Лесн. пром-сть, 1981. -80 с. (Библиотечка «Древесные породы»).

- Семериков, Л. Ф. Популяционная структура древесных растений (на примере видов дуба европейской части СССР и Кавказа)/Л. Ф. Семериков; отв. ред. С. А. Мамаев. -М.: Наука, 1986. -138 с.